Как избавиться от многословности и научить краткости других

Излишняя болтливость плохо сказывается на имидже и отнимает массу полезного времени. Время — самый ценный ресурс профессионала. Не отнимайте его у себя и своих коллег. Многословность — это черта характера. Не бывает так, что человек бесконечно говорлив на работе, а за пределами офиса предпочитает держать язык за зубами. Поэтому кардинально переделать себя не удастся, однако разумный контроль должен быть присущ любому. Многословность, тем более если это болтовня по пустому поводу, раздражает окружающих и отвлекает от работы.

Психологи утверждают, что словоохотливость решает проблему тревоги и является своеобразным способом защиты. Такому человеку стоит проанализировать ситуацию и понять, что подобным поведением он не достигнет успокоенности. Лучше вспомнить иные антистрессовые методы: дыхательную практику и прочее.

Анализ на болтливость

Осознать свои недостатки — половина проблемы. Тревожным сигналом должны стать комментарии ваших коллег и начальства: «Можно ли вернуться к сути дела?», «Что именно вы хотели сказать?», «Не могли бы вы говорить покороче?» Обратите внимание на то, сколько в среднем занимают ваши ответы на деловые вопросы. Если в говорливости вас не упрекают, но вы знаете, что любите поболтать, проведите небольшой эксперимент.

Попробуйте записать одно из своих выступлений на диктофон (или просто представьте, что вам задается какой-то конкретный вопрос) и внимательно вслушайтесь в свой текст. Запишите все услышанное на бумагу вплоть до междометий, а затем проанализируйте, какую часть текста можно было вообще не говорить и какие слова портят впечатление.

Курс лечения

Прочитайте любой текст среднего размера и попробуйте передать его главную мысль одним предложением. Чем меньше слов — тем лучше. Такое упражнение поможет вам научиться задумываться о том, что именно вы хотите сказать собеседнику.

Решайте часть рабочих вопросов посредством электронной переписки. В таких случаях вам придется подумать несколько раз перед тем, как сформулировать свою мысль, остановиться на самых главных вопросах.

Если вы знаете о том, что вам придется высказаться (это может быть не только выступление на совещании, но и просьба о прибавке, деловое предложение, собеседование, тост на корпоративе), продумайте текст заранее. Заучивать наизусть его не надо — важно представлять его структуру, тогда у вас будет меньше шансов уйти совершенно в иную сторону.

Проблема многословия возникает тогда, когда человек не подготовил свою речь заранее. Необходимо сформулировать основную мысль высказывания, затем проговорить ее вслух или про себя. Неплохой способ избавления от многословия — предварительное фиксирование текста на бумаге. Говорящий должен представлять, о чем он говорит. Большую роль играет построение логики рассуждения. Основная мысль должна звучать в начале речи. Когда говорящий начинает издалека, слушатели могут отвлечься и упустить главное.

Как правило, речь отягощают вводные слова, слова-паразиты, лишние эпитеты. Постарайтесь избавляться от них, внутренне контролируя свою речь. Избегайте общих фраз, обращайтесь к конкретике, оперируйте цифрами и фактами.

К примеру, фразу «Наша замечательная компания, как вы знаете, довольно давно существует на отечественном рынке, и за это долгое время смогла заработать огромным трудом ее профессиональных сотрудников (а непрофессионалов мы не держим, я могу долго говорить на эту тему) свою незапятнанную репутацию. Вы скажете, что это не подвиг, но подумайте, кто за последний год смог добиться роста оборота на 20%…» можно просто заменить на: «Компания X успешно существует на отечественном рынке уже 10 лет. Доказательство нашей успешности — увеличение оборота продукции на 20% за прошедший год».

Заткнуть фонтан

Не секрет, что люди либо прячут за словоохотливостью незнание проблемы, либо стараются таким образом уйти от вопроса.

«Потенциальным партнерам я всегда задаю один и тот же вопрос: «Почему я должен согласиться сотрудничать именно с вашей компанией?», — рассказывает менеджер по закупкам Евгений. — Это своего рода проверка: человек должен в двух-трех словах объяснить конкурентные преимущества своей фирмы. Однажды такой ответ растянулся на целых пятнадцать минут: партнер принялся рассказывать историю создания компании, описывать предпринятые ими антикризисные меры, даже привел в пример несколько историй «осчастливленных» ими клиентов. Я задал вопрос повторно и попросил его на этот раз быть очень кратким. Партнер растерялся и не смог ничего предложить».

Учитесь работать с болтунами. Словоохотливых людей нужно «структурировать». Не бойтесь одергивать многословного человека: «Какое отношение все вышесказанное имеет к изначальному вопросу?», «Ваше время скоро истечет, будьте конкретны», «Данную тему мы обсудим позже, а сейчас давайте сосредоточимся на нашей проблеме» и т. д.

Если вы знаете, что ваш коллега или подчиненный любит поболтать, сразу ставьте перед ним временные рамки: «У меня есть всего две минуты, чтобы выслушать вас. Пожалуйста, покороче». Со временем люди привыкнут к такому стилю общения. Если сам руководитель — человек, который привык экономить время и изъясняться по сути дела, то подчиненные, как правило, реагируют в нужном направлении и не будут донимать его длинными речами.

Наконец, умейте читать большие тексты, экономя время. Любой доклад содержит главные тезисы в начале и конце. Привыкнув работать только с самой важной информацией, вы перестанете растекаться мыслью по древу и научитесь говорить кратко и по делу.

Мария Решетникова, Наталья Чудова

По материалам «Труд»

Источник

Многоглаголание, пустословие и любопытство

Из наследия Оптинских старцев

Оптинские старцы часто напоминали о благоразумном молчании и предостерегали от многоглаголания.

|

| Татьяна Юшманова. Тишина. 2005 г. |

Преподобный Амвросий наставлял:

«Благое говорить – серебро рассыпать, а благоразумное молчание – золото.

Лучше предвидеть и молчать, чем говорить и потом раскаиваться.

Умное молчание дороже всего. Если положить все правила благоразумия на одну весовую чашу, а на другую чашу положить благоразумное молчание, то молчание одно перевесит.

Молчание хорошо, да благовременное и благоразумное, за которым не следует раскаяние.

Когда чувствуешь, что желаешь что-нибудь сказать по страсти, – молчи. Удержись, не говори. Ведь это брань, победить нужно, тогда только отстанет».

|

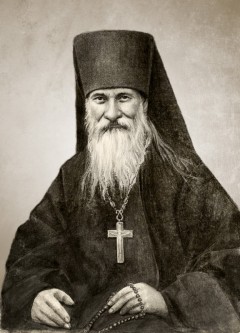

| Преподобный Варсонофий |

Преподобный Варсонофий советовал:

«Больше молчите. А если что спросят, даже в церкви, ответьте без всякой раздражительности, не показывая угрюмого вида».

Преподобный Никон писал:

«Помни монашеское правило: не начинать говорить самому, не быв спрошенным».

И хоть эти слова старца относятся к монашествующим, но и живущим в миру нужно чаще вспоминать о них. Ведь как часто мы даем непрошеные советы, задаем лишние вопросы, рассказываем что-то глубоко личное (что следовало бы сберечь лишь для близких людей), а потом раскаиваемся в этом.

«От неосторожных слов более бед, нежели от самих дел»

Преподобный Амвросий предупреждал:

«Слово не воробей: вылетит – не поймаешь. Нередко от неосторожных слов бывает более бед, нежели от самых дел. Человек словесным потому и называется, чтобы произносил слова разумно обдуманные».

Молитвенное настроение и мир в душе

Преподобный Никон учил молчанию для сохранения молитвенного настроения и мира в душе:

«После молитвы, домашней или церковной, чтобы сохранить молитвенное умиленное настроение, необходимо молчание. Иногда даже простое незначительное слово может нарушить и спугнуть из души нашей умиление.

Молчание подготовляет душу к молитве. Тишина – как она благотворно действует на душу!»

Преподобный Моисей наставлял:

«Между собою храните молчание, кроме нужного ничего постороннего не говорите, да будет чист ум ваш в молитвах. Укоряйте себя мысленно и уничижайте и худшими всех себя имейте, и Бог призрит на смирение ваше и покроет от всех искушений».

Многоглаголание и уныние

Оптинские преподобные предупреждали: те, кто не может удержаться от многоглаголания, не смогут освободиться и от множества мучительных прилогов и следующих за этими прилогами уныния и отчаяния. Преподобный Лев писал:

«W. когда не положится совершенно сохранять двери ограждениями о устнах своих, то иначе не возможно ей освободиться от смущения и мучительства сладострастнейших прилогов и таких же мыслей и от оной происходящей скуки и уныния, влекущих в помыслы всепагубнейшей отчаянности».

Пустословие и любопытство

Старцы Оптинские предостерегали и от пустословия и неосторожных слов. Преподобный Никон напоминал духовным чадам:

«Остерегайтесь шуток и неосторожных слов в обращении друг с другом. Это оговаривание и пустословие может обратиться в привычку».

|

| Иеросхимонах Иосиф (Литовкин) (1837—1911) |

Старцы предупреждали и о вреде любопытства. Преподобный Иосиф учил:

«Любопытствовать о чужих мыслях грешно и может быть вредно. Это никак не должно дозволяться».

Преподобный Варсонофий говорил о том, что любопытство, несмотря на кажущуюся невинность, тем не менее, является смертным грехом, потому что от него бывают гибельные последствия:

«Святые отцы говорят: любопытство есть смертный грех. Некоторым кажется странным, как это любопытство ставится наряду с тягчайшими грехами, например убийством, грабительством и т.д., – а оттого, что от него бывают гибельные последствия».

Бывает и безрассудное молчание от обиды, злости или по тщеславию, и такое молчание может быть даже хуже многоглаголания.

Преподобный Никон писал:

«Молчание полезно для души. Когда мы говорим, трудно удержаться от празднословия и осуждения. Но есть молчание плохое, когда кто злится и потому молчит».

Преподобный Макарий предупреждал:

«Безрассудное и не в разуме молчание хуже многоглаголания, а мерное или малое укрепление никакого вреда не принесет, а еще смирит и подаст силу к творению подвигов и трудов. Но безмерие и в том и в другом приносит весьма великий вред».

Предостережения Оптинских старцев о вреде многоглаголания, пустословия, неосторожных шуток и любопытства актуальны и в наше время.

Будем же помнить: «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12: 36–37).

Источник

Как избавится от многословия

Грех словом – самый распространенный, самый привычный и поэтому самый опасный для нас грех. Начинается все с «простого» многословия, а кончается – клятвопреступлениями, проклятиями и богохульством. Поэтому прежде всего нам надо бороться с многословием. Вы скажете: «Да, действительно, наш язык похож на ветряную мельницу, которая начинает вращаться при первом же порыве ветра, притом мельницу с пустыми жерновами; а иногда наш язык подобен бешеному псу, сорвавшемуся с цепи, который, не разбираясь, кусает и своего хозяина, и всех, попадающихся на пути. Но что нам делать? Мы каемся и грешим опять. Мы не можем победить своего языка, он побеждает нас».

Мало знать, что укус змеи смертелен, надо еще знать, как обойти эту ядовитую гадину, как высосать кровь из раны, если мы уже подверглись укусу и яд проникает в наше тело. Что делать нам, братия и сестры, чтобы избавиться от многословия?

Прежде всего надо ограничить круг своих собеседников. Так пьяница, который хочет избавиться от своего порока, не должен встречаться с подобными ему пьяницами, так больной должен избегать причины своей болезни.

Итак, нам необходим строгий выбор наших собеседников. Кажется, что мы ведем невинный разговор, но на самом деле мы предаемся многословию как своей страсти, как духовному пьянству и словоблудию. Пьяный часто просыпается под забором в своих нечистотах, с пустыми карманами, так и мы после долгих разговоров чувствуем духовное опустошение, чувствуем боль в голове, чувствуем, что страшнее всего, – потерю благодати.

Некоторые из нас говорят: «Мы можем не посещать те дома, где устраивается нечто вроде клуба под названием: “Последние церковные новости”; мы можем не говорить с теми людьми, которые льют грязь на других, но если человек приходит к нам в дом, то мы не можем выгнать его, и слушаем поневоле».

Братия и сестры! Дух Святой сказал через пророка Давида: Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню (Пс. 100, 5). Но если вы не можете заградить уста сплетника и клеветника, не можете прогнать его, то сделайте по-другому. Скажите: «Я сам виновен в таких же грехах. Наверное, ты видишь мои грехи и под видом другого человека обличаешь меня». Если это не поможет, то скажите своему собеседнику: «Пришло время для молитвы, и я хочу воспользоваться твоим присутствием, чтобы мы помолились вместе, и я получил бы пользу от твоей молитвы». И начни читать Псалтирь или акафист. Тот сразу же засуетится и захочет уйти. Но ты удержи его и продли молитву дольше, чем молишься обычно. И тогда сплетник и клеветник в следующий раз не только не придет к тебе, но будет далеко обходить даже ворота твоего дома.

К сожалению, такие люди не стесняются подходить к нам и в церкви. Они подобны одержимым или лунатикам. Лунатик, водимый неведомой ему самому силой, не понимает, над какой пропастью он ходит, какой опасности подвергается. И эти люди, ослепленные демоном, не понимают, как гибельны разговоры, особенно сплетни, в церкви.

Обычно мухи летают на свалки и на нечистоты и ползают по ним, а потом разносят заразу. И вот, братия и сестры, если такая муха начнет жужжать в церкви около нашего уха: «Знаете ли вы последнюю новость, только это между нами. » и так далее, то скажите: «Брат (или сестра)! Встанем вместе на колени и помолимся за того человека, которого ты осуждаешь. Если он действительно согрешил, то он в беде; и он наш брат!» И поверьте, что ваш собеседник (или собеседница) не захочет молиться. Он (она) скажет: «У меня ноги больные» и побежит прочь.

Пагубно многословие. Итак, братия и сестры! Первое условие борьбы с многословием – это выбор собеседников. Второе – контроль над своими словами. Мы должны выражать свои мысли как можно короче.

Был город в Греции – Спарта, жители которого старались говорить возможно более кратко, заключать в одной фразе целое повествование. Греческий мудрец Пифагор требовал от учеников, вступающих в его общину, предварительно провести три года в молчании. Он говорил, что мудрец сначала должен научиться молчать, а потом уже говорить.

И в некоторых древних монастырях существовал устав, предписывавший молчание. Монахи объяснялись лишь знаками.

Почему это так необходимо для нас, братия и сестры? Почему мы тоже должны научиться молчанию? Потому что молчание собирает огромные силы в душе человека.

Преп. Исаак Сирин говорит: «Молчание созидает, а слова разоряют!» Некоторые люди дают себе как бы правило: произнести в день определенное количество слов. Конечно, это правило не на всю жизнь. Это правило только лишь на время. Если ветвь искривлена, то ее надо перегнуть в другую сторону для того, чтобы она потом стояла прямо. Если человек болен, то ему назначают до выздоровления строгую диету.

Кроме того, в разговоре надо избегать всяких ненужных повторений. Гордый человек любит повторять одну и ту же фразу, как будто хочет запечатлеть ее в памяти других. Вообще, многословие – это один из признаков гордыни. Человек считает, что его слова очень ценны и как бы упивается звуками своего собственного голоса.

С другой стороны, надо избегать таких часто лишних фраз, как например: «извините», «я хочу вам сказать», «не побеспокою ли я вас» и так далее. Это – наружное, ложное смирение, которое обычно скрывает духовную гордость. Если вы хотите сказать что-нибудь нужное и дельное, то незачем извиняться. Если хотите сказать пустое, то не поможет и просьба о прощении.

Затем человек должен научиться слушать других. Многие из нас не умеют выслушать своего собеседника: перебивают его, не дают ему высказать свою мысль.

Нельзя говорить также под влиянием гнева и других страстей. Обо всем, что мы скажем в состоянии гнева, мы будем горько жалеть впоследствии. Надо сначала успокоить себя. Некоторые советовали, когда мы волнуемся, – ничего не отвечать, но если это все же необходимо, то прежде 33 раза прочитать Иисусову молитву, или, по крайней мере, обратиться к Богу с краткой молитвой о помощи и вразумлении. Также, если нас спрашивают о чем-то очень важном, то не надо сразу же давать ответ, а отложить его, может быть, и до другого дня.

Надо вообще избегать говорить что-либо о людях, оценивать их, хвалить или порицать, ибо сердце человека – это глубокое море, а мы видим лишь поверхность его. Некий святой Отец как-то сказал: «Если я попаду в рай, то удивлюсь трем вещам. Я не увижу в раю тех, кого думал там увидеть. Я увижу в раю тех, кого не ожидал увидеть там. И, наконец, я буду удивлен, если спасусь сам!»

Когда мы говорим, то каждое наше слово должно быть искренним, должно исходить из сердца. Одна и та же фраза, в зависимости от того, сказана она от сердца или произносится лишь машинально, по привычке, может быть и нужной, и греховной.

Например, когда мы встречаемся друг с другом, то спрашиваем: «Как ты поживаешь?» Если при этом мы на самом деле интересуемся, как живет человек, если мы хотим узнать его нужду, если мы готовы помочь ему, то это – голос нашей любви. Но если мы спрашиваем машинально: «Как вы поживаете?» – без всякого сочувствия к другому человеку, то мы лжем и лицемерим, это – пустословие.

Святые Отцы говорили: «Когда вступаешь в разговор, определи, с какой целью ты говоришь, знай, с кем говоришь, о чем говоришь, зачем говоришь, где говоришь и сколько говоришь. Если ты при этом будешь помнить, что от слов своих осудишься или оправдаешься, то поймешь, что гораздо безопаснее молчать, чем говорить!»

Источник