- Как избавиться от мукоцеле

- Мукоцеле — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Причины развития мукоцеле

- Распространённость

- Симптомы мукоцеле

- Патогенез мукоцеле

- Классификация и стадии развития мукоцеле

- Осложнения мукоцеле

- Диагностика мукоцеле

- Дифференциальная диагностика

- Лечение мукоцеле

- Прогноз. Профилактика

Как избавиться от мукоцеле

Мукоцеле представляет собой скопление слизи, которое может быть либо истинной кистой, выстланной эпителием (ретенционные кисты), либо псевдокистой, выстланной грануляционной тканью. Слизистые ретенционные кисты образуются в результате расширения протока железы вследствие ее закупорки.

Простая ранула представляет собой ретенционную кисту поднижнечлеюстной железы, которая расположена в области дна полости рта. Травма протока слюнной железы может вести к выходу слизи за его пределы. При повреждении выносящего протока малой слюнной железы скопление слизи за пределами протока вызывает воспалительные изменения в окружающей соединительной ткани, в результате которых и формируется псевдокиста, выстланная грануляционной тканью. Свисающая ранула представляет собой псевдокисту дна полости рта.

а) Диагностика. Чаще всего мукоцеле образуются из малых слюнных желез губ, слизистой щек, вентральной поверхности языка и дна полости рта. Они представляют собой безболезненные образования с гладкими краями, мешающие при глотании или жевании. В зависимости от кровенаполнения и оксигенации тканей, мукоцеле могут иметь цвет от розового до синего.

Свисающая ранула локализуется в поднижнечелюстном пространстве, более точно определить ее локализацию можно с помощью различных лучевых методов диагностики. Для дифференциации ее от других кистозных образований необходима тонкоигольная биопсия.

б) Лечение. Необходимо полное удаление мукоцеле. При рануле возможно либо удаление ее одной, либо удаление целой слюнной железы (что снижает риск рецидива). Если мукоцеле включает в себя черепные нервы, возможна его марсупилизация, хотя возрастает риск рецидива. Для полного удаления свисающей ранулы может потребоваться комбинированный внутриротовой и наружный шейный доступ.

в) Возможные осложнения. Мукоцеле могут рецидивировать, разрываться или воспаляться.

(А) Флюктуирующее, заполненное жидкостью образование в нижней губе, возникшее после травмы.

(Б) Кистоподобная полость, заполненная слизью и выстланная организующейся грануляционной тканью.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Мукоцеле — симптомы и лечение

Что такое мукоцеле? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Пархоменко Л. Е., ЛОРа со стажем в 31 год.

Определение болезни. Причины заболевания

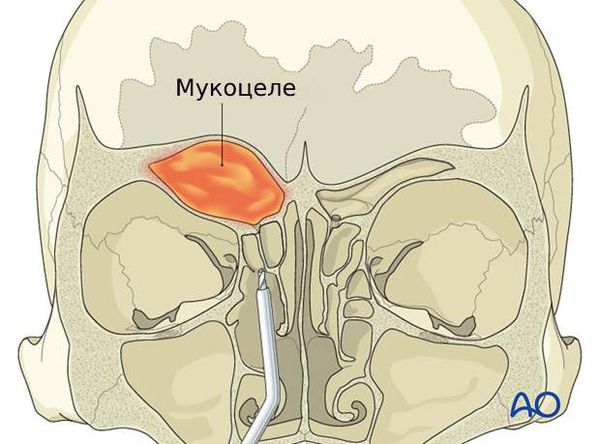

Мукоцеле ( Mucocele)— это растяжение околоносовой пазухи скопившимся в ней густым секретом желёз слизистой оболочки, что сопровождается постепенным разрушением костных стенок пазухи.

Содержимое пазух со временем выпячивается в соседние области и сдавливает находящиеся там органы. Например, из-за давления на глазное яблоко ухудшается зрение и двоится изображение. Если сдавлен слёзный мешок, возникает неконтролируемое слезотечение. Когда затронуты зрительный или тройничный нервы, появляется боль в глазнице, верхней челюсти или зубах, а также упорная головная боль. Кроме того, возникают косметические дефекты лица: выпячивание возле внутреннего угла глаза или в области лба, смещение (выпячивание) глазного яблока.

Первые упоминания о мукоцеле появились в ХVII веке, но научное изучение проблемы началось гораздо позже [11] . В 1895 году русский врач-офтальмолог Сергей Селиванович Головин обобщил данные литературы о 64-х случаях заболевания и впервые сообщил о кистовидных образованиях, проникающих в глазницу из соседних областей.

Изучением этого состояния занимались и такие выдающиеся отоларингологи, как Владимир Игнатьевич Воячек (1912 год) и Николай Дмитриевич Ходяков (1928 год). Однако из-за редкой встречаемости даже самая обстоятельная отечественная работа, посвящённая этому заболеванию — монография Андрея Гавриловича Лихачева (1948 год), обобщала результаты лечения всего 45 больных, оперированных за 50 лет. Только появление компьютерной томографии позволило улучшить выявляемость заболевания, привело к его активному изучению и разработке новых подходов к лечению.

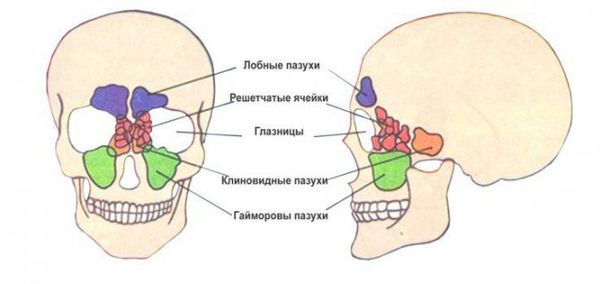

Околоносовые пазухи — это воздухоносные полости, которые с помощью отверстий и каналов сообщаются с полостью носа. В лобной кости находится лобная пазуха, в ячейках решётчатой кости — решётчатые, в костях верхней челюсти — верхнечелюстные (гайморовы), в теле клиновидной кости — клиновидная (основная).

Люди рождаются с зачатками околоносовых пазух. Решётчатые пазухи формируются первыми. После 3 лет отчетливо прослеживаются верхнечелюстные пазухи, позже — клиновидные. Последними развиваются лобные пазухи.

Причины развития мукоцеле

Внутри околоносовые пазухи выстланы слизистой оболочкой. Железы слизистой вырабатывают секрет, который в норме постоянно эвакуируется из пазухи, очищая её.

Мукоцеле развивается в том случае, если нарушается отток секрета из пазухи из-за обструкции (закупорки) выводного протока.

Причины обструкции могут быть разными:

- хронический воспалительный процесс в носу или околоносовых пазухах (ринит или синусит);

- выраженное искривление носовой перегородки из-за травм лица (например, в области корня носа) или хирургических вмешательств в полости носа и околоносовых пазух (хирургической коррекции структур полости носа, синус-лифтинга, операции на слёзных каналах) [7] ;

- гипертрофические патологические процессы в зоне соустий пазух: полип, опухоль, гипертрофия средней носовой раковины;

- аллергия.

Важную роль в возникновении этого заболевания играет воздействие внешних агрессивных факторов, таких как: никель, хром, изопропиловый спирт, древесная пыль, различные виды клея. Большое значение имеет и злоупотребление табаком и алкоголем , так как при этом нарушается механизм самоочищения пазух носа [14] [15] .

Распространённость

Мукоцеле одинаково часто встречается у женщин и у мужчин, преимущественно в возрасте от 10 до 45 лет. У мужчин болезнь чаще проявляется в 15–25 лет [1] . Это связано с особенностями развития околоносовых пазух и высоким травматизмом мужчин активного возраста.

Чаще всего поражаются пазухи с узкими выводными каналами: лобные пазухи (60–65 %) и пазухи решётчатого лабиринта (20–25 %). Реже встречается мукоцеле верхнечелюстных (10 %) и клиновидных пазух ( 1 – 2 %) [7] [17] [18] .

Симптомы мукоцеле

Заболевание развивается медленно, до появления симптомов проходит в среднем 1–2 года, но известны случаи, когда болезнь развивалась в течение десятка лет.

Основной симптом мукоцеле — постоянная головная боль в области лба, затылка, верхней челюсти или «где-то в глубине головы». Интенсивность боли может быть разной. Локализация зависит от того, в какой пазухе возникло заболевание [1] [10] . С этим симптомом пациенты иногда ошибочно обращаются к неврологу или терапевту.

Помимо боли, при мукоцеле наблюдаются:

- Деформация лица — появляется гладкая, плотная припухлость у внутреннего угла глаза или в области лба. Кожа над ней не изменена [11] .

- Характерная крепитация (хруст истончённых костных стенок) при надавливании на поражённую область.

- Расширение носовых костей [10] .

- Затруднение носового дыхания (при поражении лобной пазухи этот симптом может отсутствовать) [1] .

- Повышенное слезоотделение [1] .

- Глазные симптомы:

- Ухудшение зрения.

- Двоение изображения.

- Экзофтальм — смещение (выпячивание) глазного яблока.

- Может развиться парез (поражение) отводящего нерва на стороне мукоцеле. Из-за этого появляется косоглазие или синдром «верхней глазничной щели», при котором глазное яблоко становится неподвижным, опускается верхнее веко, нарушается зрение, снижается тактильная чувствительность роговицы и кожи век [14] .

- Повышение внутриглазного давления [11] .

Мукоцеле крупных размеров вызывает бессонницу и постоянное чувство усталости.

Патогенез мукоцеле

В патогенезе мукоцеле рассматривались различные теории возникновения. Сейчас известно, что болезнь развивается следующим образом:

- Нарушается дренажная функция пазухи из-за закрытия выводного протока околоносовой пазухи (например, полипом, искривлённой носовой перегородкой, спайками и др.).

- В пазухе накапливается слизистое отделяемое и продукты распада клеток слизистой пазухи.

- В бескислородной среде образуются катаболиты — продукты расщепления сложных соединений (белков, нуклеиновых кислот и др.). Катаболиты повышают активность остеокластов (клеток, разрушающих костную ткань) и раздражают нервные окончания вегетативной нервной системы. В результате слизистые железы вырабатывают секрет ещё активнее. Возникает порочный круг [1] .

- Скопившийся секрет давит на слизистую оболочку и костные стенки. Они атрофируются, истончаются, и образуется костный дефект, через который мукоцеле проникает в соседние полости, сдавливает находящиеся там органы и нарушает их функцию.

Классификация и стадии развития мукоцеле

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) мукоцеле относится к разделу J34 Другие болезни носа и носовых синусов.

По локализации различают:

- мукоцеле лобной пазухи;

- мукоцеле клеток решётчатой кости;

- мукоцеле верхнечелюстной пазухи;

- мукоцеле клиновидной пазухи.

Содержимое мукоцеле бывает вязким, желатиноподобным, желтовато-белого цвета, без запаха. Если содержимое нагнаивается, возникает осложнение — мукопиоцеле.

Развитие заболевания проходит три периода:

- Латентный период.

- Период экстерриторизации — выхода мукоцеле за пределы пазухи.

- Период осложнений [1] .

1. Латентный период протекает бессимптомно. В редких случаях проявляется односторонним насморком. Он возникает, когда временно открывается лобно-носовой канал или содержимое мукоцеле прорывается через отверстия между ячейками решётчатого лабиринта и полостью носа [1] . Этот период длится в среднем 1 – 2 года, но описаны случаи и более длительного развития заболевания. В бессимптомном периоде мукоцеле можно обнаружить случайно при рентгенологическом исследовании головы по какому-либо другому поводу.

2. Период экстерриторизации характеризуется появлением симптомов. В большинстве случаев при мукоцеле лобной пазухи киста выпячивается в глазницу, так как её нижняя стенка граничит с верхней орбитальной стенкой. Появляется припухлость у внутреннего угла глаза, верхнего края орбиты или в области лба, затем двоится изображение из-за давления на глаз [12] . Распространяясь к заднему полюсу глазного яблока, мукоцеле начинает давить на зрительный нерв. Из-за этого ухудшается зрение и на стороне поражения возникает периферическая скотома (сужение периферических границ полей зрения) [12] .

При распространении мукоцеле кпереди и книзу возникает неконтролируемое слезотечение из-за нарушения функции слёзовыводящих путей [1] . При дальнейшем развитии процесс затрагивает тройничный нерв, в этом случае возникают невралгические боли, которые распространяются в глазницу, верхнюю челюсть и зубы [1] . Носовое дыхание может быть не нарушено.

При поражении клеток решётчатой кости становится трудно дышать носом, лицо деформируется, беспокоит головная или глазная боль различной степени интенсивности, глазное яблоко смещается кпереди и кнаружи, появляется слезотечение [12] .

Если поражена верхнечелюстная пазуха, беспокоит упорная головная боль, ноющие боли в верхней челюсти и затруднение носового дыхания на стороне поражения. Появляется экзофтальм, двоение в глазах, иногда повышается внутриглазное давление [3] .

При мукоцеле клиновидной пазухи ведущим симптомом является головная боль, чаще всего за глазницей и в затылочной области. Заложенность носа отсутствует, но появляются симптомы давления на прилегающие анатомические образования (парез отводящего нерва, синдром верхней глазничной щели и др.) [14] .

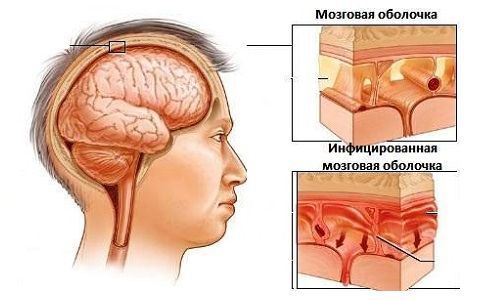

3. Период осложнений. Из-за активного размножения гноеродных бактерий может развиться мукопиоцеле — нагноение содержимого мукоцеле. Распространение гноя из очага в прилежащие области может привести к внутриглазничным или внутричерепным осложнениям с возможным летальным исходом [1] . К внутриглазничным относят г нойное воспаление век и флегмону глазницы, к внутричерепным — абсцесс головного мозга, гнойный менингит, тромбоз синусов и т. д.

Осложнения мукоцеле

Гнойное воспаление век. Развивается, если гной прорывается из решётчатого лабиринта или верхнечелюстной пазухи. Накапливаясь и распространяясь по всему веку, гной может прорваться наружу, тогда образуется кожный свищ. Иногда он сообщается с полостью околоносовой пазухи.

Флегмона глазницы — гнойное воспаление орбитальной клетчатки . Часто развивается через 12-24 часа после попадания гноя в ткани глазницы. Она опасна не только для зрения (снижается острота зрения, возникает стойкий паралич глазных мышц), но и для жизни больного: гнойный процесс может перейти в полость черепа, что опасно развитием абсцесса мозга, гнойного менингита, тромбоза синусов твёрдой мозговой оболочки и сепсиса.

Абсцесс головного мозга — полость с гнойным содержимым в веществе головного мозга. Формируется в течение 5 – 6 дней. Состояние, как правило, сопровождается головной болью, головокружением, тошнотой и повышенной температурой тела [1] .

Гнойный менингит — гнойное воспаление оболочек головного мозга. При развитии этого осложнения смертность достигает 15 – 25 % даже при начале терапии в ранние сроки.

Тромбоз синусов твёрдой мозговой оболочки — закупорка тромбами венозных пазух , расположенных между листками твёрдой мозговой оболочки. Это осложнение относится к наиболее частым поражениям венозной системы головного мозга. Из-за возникающего при этом нарушения оттока крови развивается отёк тканей вокруг глаз, нарастает экзофтальм (выпячивание глазного яблока), появляется отёк конъюнктивы глаз и век, застойные явления на глазном дне и признаки атрофии зрительного нерва.

Если мукоцеле долго давит на рядом расположенные органы, то они повреждаются и их функции нарушаются [1] .

Диагностика мукоцеле

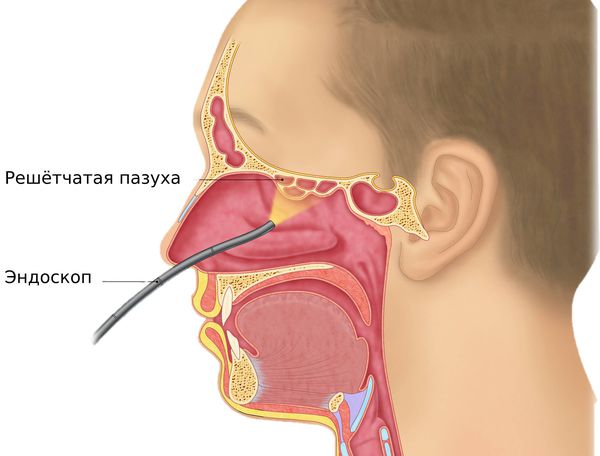

Во время осмотра врач-отоларинголог выполняет видеоэндоскопию носа, носоглотки, глотки и гортани. Исследование выполняется с помощью специального прибора (видеоэндоскопа), который представляет собой тонкую оптическую трубку с источником света и окуляром с камерой. Полученное изображение выводится на монитор.

Видеоэндоскопия не имеет абсолютных противопоказаний. Процедура занимает не более 10 – 15 минут, от пациента не требуется специальной подготовки, поэтому она проводится в день обращения. Исследование позволяет диагностировать полипы и другие образования, выявить искривление носовой перегородки, тщательно исследовать носоглотку и внутренние структуры полости носа.

После осмотра отоларингологом и офтальмологом выполняется компьютерная томография околоносовых пазух. Благодаря своей скорости, информативности и высокому качеству изображения, это исследование стало оптимальным методом диагностики мукоцеле и контроля в послеоперационном периоде [8] .

Компьютерная томография позволяет определить не только поражённую пазуху, её размеры, состояние костных стенок, характер содержимого, но и взаимоотношения растянутой пазухи с окружающими органами и тканями [9] .

При необходимости обследование дополняется магнитно-резонансной томографией с контрастированием (при подозрении на полип или опухоль), консультацией невролога или нейрохирурга.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальную диагностику мукоцеле проводят со следующими патологиями:

- Воспалением придаточной пазухи носа. В отличие от мукоцеле, часто развивается после простудного заболевания и сопровождается резким ухудшением состояния и болезненностью при перкуссии (постукивании) в области проекции пазухи.

- Ретенционными кистами. При таких кистах стенки синуса не расширяются и не истончаются, как при мукоцеле. Кроме этого, они не вызывают симптомов. Большинство ретенционных кист верхнечелюстной пазухи самопроизвольно регрессируют или существенно не изменяются долгое время.

- Патологией слёзного мешка с его расширением. Её иногда ошибочно диагностируют как мукоцеле решётчатого лабиринта. Однако мукоцеле всегда локализуется выше внутреннего уголка глаза, а расширенный слёзный мешок — ниже. Если при давлении на опухоль из слёзной точки выделяется гной и она уменьшается в размере, можно исключить мукоцеле.

- Дермоидной кистой. Это плотное образование округлой формы в области внутреннего края глазницы. Появляется обычно на 1 – 2 году жизни из-за нарушений бласто- и эмбриогенеза. Киста содержит вязкую массу с включёнными в неё волосами и чешуйками эпидермиса, поэтому на ощупь она плотная [1] .

- Носо-орбитальными мозговыми грыжами. В отличие от мукоцеле лобной пазухи, грыжи являются врождёнными. Они встречаются преимущественно в детском возрасте, в этот период лобная пазуха ещё не развита.

- Одонтогенными кистами челюстей или инородными телами. Отличить их от мукоцеле поможет рентгенологическое исследование околоносовых пазух.

- Злокачественными новообразованиями околоносовых пазух. На них может указывать лицевая и/или зубная боль, односторонняя заложенность носа, носовые кровотечения у пациентов старше 40 лет при отсутствии чёткой причины.

- Инвертированными папилломами.

- Полипами полости носа.

- Остеомиелитом верхней челюсти.

Лечение мукоцеле

Лечение мукоцеле только хирургическое. Операцию нельзя откладывать, так как консервативное лечение неэффективно, а деструктивные изменения продолжаются. Кроме того, существует угроза инфицирования и развития грозных гнойных внутричерепных осложнений.

Раньше оперировали наружным доступом. Такая операция вызывала косметические нарушения, часто заканчивалась заращением искусственного соустья и повторным возникновением мукоцеле [2] .

В середине XX века появление эндоскопических систем Хопкинса дало толчок развитию эндоскопической ринохирургии. Это эффективная и малотравматичная методика, которая позволяет максимально сохранить анатомические и физиологические свойства оперируемой области [3] .

Эндоназальное вскрытие с эндоскопическим контролем проводится под местным обезболиванием. Операция не требует введения в сформированное соустье дренажной трубки, что значительно сокращает сроки пребывания в стационаре.

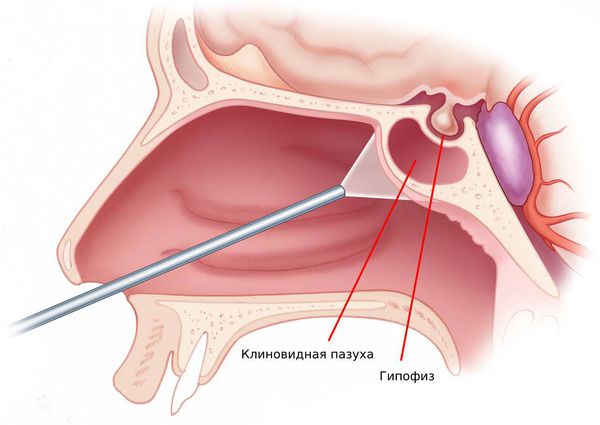

Эндоназальная хирургия незаменима при мукоцеле клиновидной пазухи. Другие доступы могут вызвать серьёзные последствия [2] , так как клиновидная пазуха расположена в труднодоступном месте и граничит с важными структурами: гипофизом, перекрёстом зрительных нервов, внутренней сонной артерией и пещеристым синусом.

Лобную пазуху технически вскрыть труднее, поэтому иногда используют комбинированный доступ (эндоназальный и наружный) с последующим закрытием костного дефекта [13] . Эндоскопический этап операции позволяет удалить патологически изменённые ткани из области блокирования естественного соустья и обеспечить адекватный дренаж (отток жидкости) и аэрацию (воздухообмен) поражённой пазухи [4] . Вскрытие лобной пазухи производится через переднюю стенку с помощью бора, размеры отверстия 1 – 1,5 см в диаметре.

Костное отверстие закрывают деминерализованными костными трансплантатами или имплантами. Для этой цели подходит костный цемент «Рекост», созданный российскими учёными. Это комбинированный полимерный материал, состоящий из трёх компонентов, которые смешиваются в операционной. Сначала он напоминает пластилин, поэтому из него легко сформировать фрагмент, адекватный костному дефекту. После окончания полимеризации материал становится жёстким, а через 5 – 9 месяцев приближается к плотности нормальной кости [4] .

Благодаря современным подходам операции дают хорошие клинические и косметические результаты.

Прогноз. Профилактика

После вовремя выполненного оперативного вмешательства прогноз благоприятный. Прекращаются головные боли, устраняются выпячивания, зрение восстанавливается, глаз возвращается в нормальное положение [15] .

- Меньше курить или полностью отказаться от курения. Исследования показали, что курение влияет на размер мукоцеле [14] .

- Своевременно и правильно лечить воспалительные заболевания верхних дыхательных путей [1] .

- Стараться избегать травм носа [1] .

- Не переохлаждаться.

- Хирургическим путём устранить посттравматические изменения (например, искривление носовой перегородки) [14] .

- Не пытаться лечиться самостоятельно, так как консервативные методы лечения неэффективны при мукоцеле.

Проблема мукоцеле остаётся актуальной. Учёные продолжаются изучать это заболевание и разрабатывают новые методы его диагностики и лечения.

Источник