- Лямблиоз: причины, последствия и лечение

- Возбудитель лямблиоза

- Симптомы лямблиоза

- Осложненный лямблиоз

- Лечение лямблиоза

- Лямблиоз — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Этиология

- Эпидемиология

- Симптомы лямблиоза

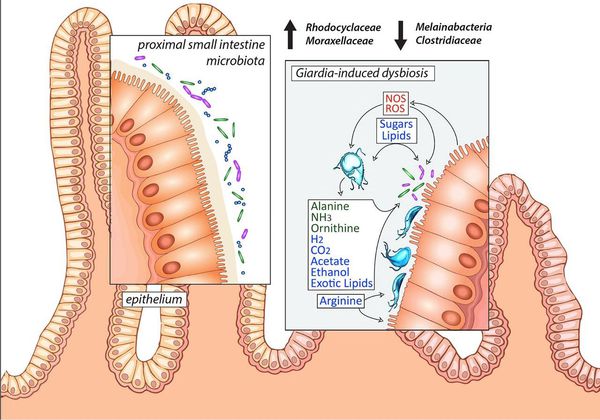

- Патогенез лямблиоза

- Классификация и стадии развития лямблиоза

- Осложнения лямблиоза

- Диагностика лямблиоза

- Лечение лямблиоза

- Прогноз. Профилактика

Лямблиоз: причины, последствия и лечение

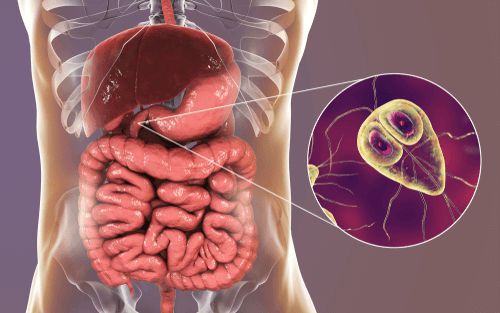

Лямблии — простейшие микроорганизмы, паразитирующие в просвете тонкого кишечника человека. Вызываемое ими состояние — лямблиоз, не несет угрозы для жизни, но опасен последствиями и осложнениями, включающими стойкие нарушения работы внутренних органов и систем.

Возбудитель лямблиоза

Лямблии распространены повсеместно, невидимые невооруженным глазом цисты паразитов содержатся в почве, воде, их переносят животные, птицы и насекомые. Заразиться ими очень просто. В организм человека они проникают вместе с обсемененными продуктами, питьевой водой, при касании рта недостаточно чистыми руками. Чаще всего инфицируются дети.

В организме паразит концентрируется в тонком кишечнике — месте активного всасывания питательных веществ. Плотно облепляя его внутренние стенки, лямблии выкачивают нутриенты из межворсинчатого пространства кишок, нарушая пристеночное пищеварение. Размножаются простейшие в геометрической прогрессии — через несколько недель после заражения их колония в организме может достигать нескольких миллиардов.

К факторам, предрасполагающим развитие осложнений лямблиоза относятся:

пониженная кислотность желудочного сока;

язвенные изменения слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки;

наличие дивертикулов ( выпячиваний) кишечной стенки;

врожденная целиакия (непереносимость злаковых);

изменения состава желчных кислот;

Для людей, страдающих хроническими заболеваниями, лямблиоз становится настоящим испытанием, провоцируя развитие и обострение имеющихся патологий.

Симптомы лямблиоза

В зависимости от клинической картины, медики выделяют несколько часто встречающихся форм лямблиоза:

внекишечную: с выраженными аллергическими, невротическими и другими признаками.

После 7–14-дневного инкубационного периода человека может настичь острый гастроэнтерит:

появляются резкие боли в области желудка и брюшной полости;

стул жидкий и многократный, сопровождающийся вспениванием.

Нередко подобная клиническая картина наблюдается у лиц, находящихся в отдаленных поездках — так называемая диарея путешественников. Недомогание обычно принимается за признаки кишечной инфекции, что верно лишь отчасти. Избавиться от лямблий намного сложнее, чем от болезнетворных бактерий.

На фоне лямблиоза может развиться гепатомегалия, сопровождаемая тяжестью и болями в правой стороне брюшной полости. Возможна и другая симптоматика:

Появление необъяснимых аллергический реакций, кожных высыпаний, зуда;

астено-невротический синдром: появление головокружений, беспричинной усталости, подавленного настроения, сонливости, скачков артериального давления;

абдоминальный синдром: приступы сильной схваткообразной боли в животе расплывчатой локализации. Часто диагностируется у детей, больных лямблиозом. Может сопровождаться напряжением мышц брюшной стенки и ошибочно быть принятой за острый аппендицит.

Коварство лямблиоза в том, что специфической клинической картины заболевания не существует: человек может периодически испытывать разного рода недомогания, принимая их за усталость или сезонные обострения. Часто болезнь протекает в хронической форме, волнообразно — с чередованием обострений и видимых улучшений, или скрыто — при полном отсутствии каких-либо признаков.

Осложненный лямблиоз

Последствия лямблиоза, к которым приводит длительное отсутствие лечения, обусловлены нарушением усвоения питательных веществ и сенсебилизирующим воздействием паразита. Некоторые из них необратимы.

Хроническая диарея. Расстройство стула приобретает постоянный характер. Позывы возникают до 5-6 раз в сутки, изнуряют физически, способствуют обезвоживанию. Обычные средства против поноса дают недолговременный эффект.

Дисбактериоз — выраженное смещение баланса микрофлоры в сторону патогенной. Для длительно протекающего лямблиоза характерен синдром раздраженного кишечника. Деятельность трофозоитов приводит к присоединению вторичной инфекции — поражению грибками Candida, стафилококками.

Прогрессирующий гастрит, гастродуоденит, панкреатит.

Гиповитаминоз: острый недостаток жирорастворимых витаминов: каротина (А), токоферола (Е), витаминов D и К. Их дефицит провоцирует нарушение формирования костной ткани, ухудшение зрения, угнетение эндокринных функций щитовидной железы, надпочечников. Из-за плохого усвоения витаминов В2, В12 появляются анемические проявления вплоть до стойкой железодефицитной анемии.

Недостаток глюкозы вызывает ухудшение работы клеток головного мозга, рассеянность, снижение работоспособность, ослабление памяти.

Аллергические проявления вследствие постоянной интоксикации и витаминной недостаточности: непереносимость многих видов пищевых продуктов, лекарственных препаратов или беспричинные признаки.

Изменения во внешности больного: кожа приобретает нездоровый землистый оттенок, покрывается неровными красными пятнами, выглядит раздраженной и шелушится. Становятся ломкими ногти, волосы тускнеют, истончаются, начинают сильно выпадать.

Лечение лямблиоза

Любое заболевание, упорно рецидивирующее или не поддающееся лечению — повод для обследования на наличие лямблий. Диагностика предусматривает:

Анализ кала на цисты паразитов. Необходимое условие достоверности — многократный повтор исследования в случае отрицательного результата.

Общее исследование крови служит дополнительным подтверждением болезни, если присутствует длительная эозинофилия, низкий гемоглобин, лейкоцитоз.

В случае сомнений возбудителя лямблиоза помогает выявить иммунноферментный анализ на антитела к лямблиям.

Чтобы избавиться от лямблиоза, организму нужна длительная восстановительная терапия. В нее входят антипаразитарные медикаменты, ферментативные средства для улучшения переваривания пищи, витаминные препараты, фитокомплексы, травы. Необходима также специальная низкожировая диета с достаточным содержанием белка, пектинов, крахмалистых продуктов. Возвращение здоровья может занять несколько месяцев.

Все представленные на сайте материалы предназначены исключительно для образовательных целей и не предназначены для медицинских консультаций, диагностики или лечения. Администрация сайта, редакторы и авторы статей не несут ответственности за любые последствия и убытки, которые могут возникнуть при использовании материалов сайта.

Источник

Лямблиоз — симптомы и лечение

Что такое лямблиоз? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Александрова Павла Андреевича, инфекциониста со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Лямблиоз — это острое и хроническое паразитарное заболевание человека в виде манифестных форм или носительства, вызываемое кишечными лямблиями, которые колонизируют слизистую оболочку преимущественно тонкого кишечника, нарушают процессы пристеночного пищеварения и способствуют развитию и усугублению поражения желудочно-кишечного тракта и других заболеваний.

Этиология

Возбудитель — лямблия. Данный род паразитов включает в себя шесть типов, но заболевание человека вызывает только один тип — кишечная лямблия (Giardia duodenalis, Giardia lamblia, Giardia intestinalis). Это жгутиковое микроскопическое простейшее, впервые описанное чешским медиком-анатомом Д.Ф. Лямблем в 1859 году. Оно имеет до восьми генетических подтипов, но для человека патогенны только А и В (также имеют подтипы).

Вид — Giardia lamblia

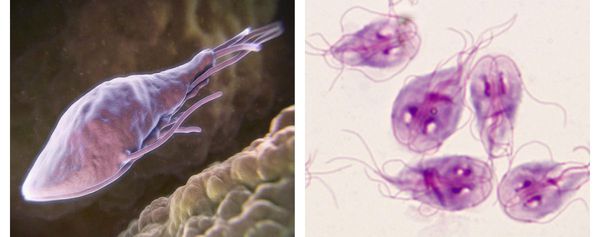

Кишечная лямблия существует в виде двух жизненных форм:

- вегетативная (трофозоиты) — стадия активного размножения внутри организма;

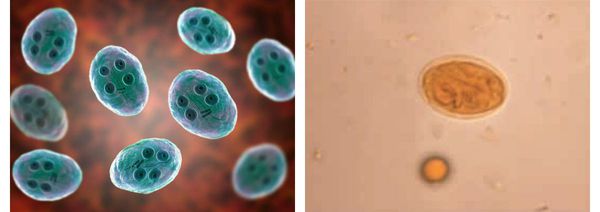

- цистная — образуется при неблагоприятных условиях среды.

Трофозоиты — это анаэробные, грушевидные микроорганизмы размерами 9-18 мкм. Они обитают в верхних отделах тонкого кишечника. Подвижны (имеют характерное движение в виде вращения вокруг продольной оси — боковое движение), тело спереди расширено и закруглено, сзади сужено и заострено. Имеют в составе два ядра (между ними пролегают опорные нити — аксостили) и парные органоиды — четыре жгутика и два медиальных тела.

Трофозоиты не имеют цитостома — органа заглатывания пищи и пищеварительной вакуоли, поэтому они всасывают пищу, переваренную хозяином (в основном, углеводы), всей поверхностью тела. Это называется осмотическим питанием.

В передней их трети тела расположен присасывательный диск в виде специального углубления. С его помощью лямблии прикрепляются к ворсинкам слизистой оболочки тонкого кишечника. Цитоплазматическая мембрана задней поверхности имеет по краям булавовидные выросты, что также создаёт дополнительную прикрепляющую составляющую.

Размножаются путём продольного деления. Слабо устойчивы в условиях окружающей среды при покидании организма хозяина: при комнатной температуре даже в отсутствии агрессивных факторов быстро погибают.

Цистная форма неподвижна. Паразиты имеют овальную форму, лишены свободных жгутиков (сложно свёрнутые), их размеры достигают 10-14 мкм, окружены толстой, несколько отделённой от тела оболочкой (данная особенность имеет значение при распознавании вида).

Зрелые цисты внутри имеют четыре ядра, незрелые — два ядра. Образуются в нижних отделах кишечника в процессе выхода из организма с фекалиями. Очень устойчивы во внешней среде: могут сохраняться месяцами в воде при температуре 4-20°C, при хорошей влажности способны сохраняться на контаминированных (обсеменённых) продуктах питания до недели. При кипячении цисты погибают мгновенно, а при высушивании и низкой влажности гибель наступает в течении суток. Устойчивы к бытовому хлорированию воды, действию щелочей и кислот, ультрафиолетовому излучению. Низкие температуры переносит относительно хорошо, но при этом снижая свою жизнеспособность. [1] [3] [6] [9]

Эпидемиология

Распространение заболевания повсеместное, преимущественно в странах с влажным тёплым климатом. Только официально выявляемые случаи в России приближаются к 150 тысячам в год.

Сезонность выражена неярко, некоторый всплеск заболеваемости отмечается в тёплое время года. Возрастной состав больных склоняется в сторону детей.

Источник заражения — люди (больные различными формами лямблиоза и паразитоносители), причём наибольшая заразность наблюдается в подостром периоде заболевания, когда в 1 г фекалий может содержаться до нескольких десятков миллионов цист. Лямблии животных (нечеловеческие типы паразитов) не имеют доказательной базы в плане распространения и заражения человека.

Факторами передачи паразитов выступает загрязнённая цистами термически не обработанная питьевая вода, пища, грязные руки (возможна прямая передача от человека к человеку). Определённую роль в передаче лямблий играют насекомые (тараканы, мухи) и животные (собаки, кошки) — они являются механическими переносчиками (паразиты располагаются на их теле, шерсти, лапках, транзитом в кишечнике).

Механизм передачи — фекально-оральный (водный, пищевой и контактно-бытовой пути). Наиболее часто передача осуществляется:

- через водопроводную воду;

- при употреблении плохо промытых зелени и овощей (или промытых под водопроводной водой без последующей термической обработки);

- при нарушении правил санитарной гигиены, особенно в детских коллективах.

Доза заражения — от 10 до 100 цист (в зависимости от индивидуальных свойств иммунной реактивности кишечника). Возможны случаи невосприимчивости к паразитам: цисты лямблий, встречая агрессивно настроенную среду кишечника, проходят транзитом и выделяются в окружающую среду в неизменённом виде.

Иммунитет после лямблиоза нестойкий и ненапряжёный, возможно повторное заражение. Повышенный риск заболевания имеют лица с патологией иммунитета кишечника и дефицитом IgA. [2] [3] [5] [8] [10]

Симптомы лямблиоза

Инкубационный период длится от нескольких дней до месяца и более. Чаще всего при заболевании не наблюдается вообще никаких клинических проявлений, особенно у взрослых.

В основном у детей начало болезни может начаться с появления субфебрильной или фебрильной температуры (37,1–38,0°C или 38,0–39,0°C), болей в животе, тошноты, иногда рвоты, метеоризма, жидкого стула. Живот при этом болезнен, вздут, урчит по ходу кишечника. Грудные дети становятся беспокойными, кричат, нарушается сон, симптоматика усиливается во время и после кормления, возможно появление аллергодерматозов и опрелостей. В динамике при отсутствии лечения это может приводить к нарушению роста и психоэмоционального развития, частым простудным или аллергическим заболеваниям, развитию хронических проблем органов ЖКТ.

У детей более позднего возраста и взрослых такая яркая симптоматика наблюдается редко — на первый план выходит постепенное развитие диспепсических явлений со стороны ЖКТ умеренного характера:

- метеоризм;

- дискомфорт и боли в животе преимущественно в околопупочной области и правом подреберье;

- нарушения стула в различных сочетаниях;

- появление налёта на языке;

- иногда горечь во рту и кожные проявления (усиление выраженности угревой сыпи, хронических полиэтиологических заболеваний, например, псориаза и дерматитов);

- возможны вегетативные расстройства, головные боли, головокружения, неустойчивость артериального давления, повышения температуры тела, чувствительность лимфоузлов.

В целом при течении лямблиоза можно выделить следующие основные симптомокомплексы:

- Симптомы интоксикации и вегетативных изменений — повышенная утомляемость, плаксивость, раздражительность, нарушение ритма сна, головокружения, аритмии, субфебриллитет и другие.

- Симптомы поражения ЖКТ — дискомфорт и боли различной интенсивности и характера в различных отделах живота, тошнота, снижение аппетита, появление чувства горечи во рту, нарушения стула (запоры и поносы), налёт на языке и неприятный запах изо рта, снижение массы тела и другое.

- Симптомы поражения кожи — аллергические высыпания различного характера и локализации, атопический дерматит, бледность и шероховатость кожи, повышенная сухость покровов, хейлит (воспалительные изменения кожи губ и их слизистой), заеды (трещинки в уголках рта), нетипичное/неконтролируемое течение хронических патологий кожи.

- Усиление развития и обострения заболеваний, прямо не связанных с лямблиозом — бронхиальная астма, псевдоаллергические явления, гастриты, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистит, неспецифический язвенный колит, артриты и другое.

- Симптомы мальабсорбции (потери питательных веществ) — авитаминозы, отставание в физическом и умственном развитии, дистрофия (эти проявления более характерны для детей).

Лямблиоз у беременных не имеет каких-либо специфичных отличий от лямблиоза у остальных людей, но может приводить к повышению риска развития у беременной В-12 дефицитной анемии и снижению веса плода (гипотрофии). [1] [3] [5] [7] [10]

Патогенез лямблиоза

Входные ворота — ротовая полость. Цисты лямблий транзитом проходят пищевод и желудок, после чего попадают в верхние отделы тонкого кишечника (двенадцатиперстную кишку), где освобождаются от защитной оболочки, прикрепляются к ворсинкам слизистой кишечника и начинают питаться и размножаться. В процессе жизни они могут неоднократно прикрепляться и открепляться от ткани хозяина, что вызывает многочисленные механические повреждения слизистой оболочки, иногда возможно прямое цитопатическое действие, что в совокупности вызывает развитие длительно протекающего разлитого воспалительного процесса (особенно при массивной колонизации, когда количество лямблий на 1 см 2 достигает одного миллиона особей).

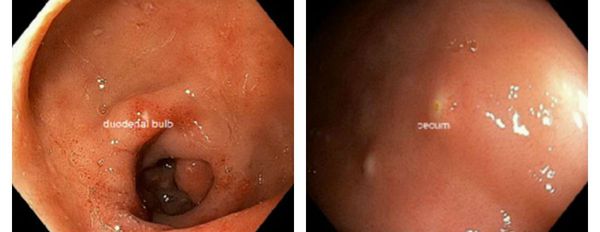

Характерен так называемый «симптом манной крупы» — белёсые полусферические выбухания слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки, представляющие собой зоны очагового отёка со скоплением увеличенного количества лейкоцитов.

Посредством механического раздражения и выделения паразитами продуктов жизнедеятельности (токсическое влияние) происходит стимуляция образования слизи, повышение регенераторной функции кишечника, нарушение выработки факторов нейрогуморальной регуляции пищеварения (холецистоцикин и других) и двигательной активности гепатогастродуоденальной области. Это ведёт к дезорганизации висцеро-висцеральных связей области двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы и желчевыводящей системы, а также к нарушению функционирования органов ЖКТ, нарушению микробиоценоза кишечника, активизации анаэробной флоры, расстройствам расщепления и всасывания белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов.

Возникает воспаление слизистой кишечника по типу реакций гиперчувствительности замедленного типа, происходит воздействие на иммунорегуляторные белки (мимикрия), снижение выработки иммуноглобулинов (в частности IgA) из-за нарушения всасывания белков и снижение фагоцитарной активности. Всё это в совокупности со всасываемыми продуктами жизнедеятельности лямблий становится причиной истощения иммунной системы (как кишечника, так и общего иммунитета), развития хронического поражения кишечника, провоцирует длительное обострение имеющихся хронических заболеваний и усугубление ряда аллергозависимых дерматозов. [1] [4] [7] [8]

Классификация и стадии развития лямблиоза

По клинической форме лямблиоз бывает:

- бессимптомным (носительство);

- кишечным — преимущественно симптомы кишечной формы, но можгут быть и гастритические проявления (дискомфорт в животе, неустойчивый стул, тошнота);

- билиарно-панкреатическим (рефлекторный) — дискомфорт в эпигастрии и правом подреберье, привкус горечи во рту, повышенная частота развития плохо контролируемых гастродуоденитов и панкреатитов;

- астено-невротическим — слабость, вялость, повышенная утомляемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость;

- токсико-аллергическим — периодические высыпания на теле, обострение хронических кожных заболеваний и бронхиальной астмы, эозинофилия;

- смешанным.

Течение лямблиоза бывает трёх типов:

- острым — до одного месяца;

- подострым — 1-3 месяца;

- хроническим — более трёх месяцев.

По наличию осложнений лямблиоз бывает:

Выделяют три степени заболевания:

Осложнения лямблиоза

Возможны специфические и неспецифические осложнения лямблиоза.

К специфическим относятся:

- крапивница — зудящие обширные высыпания на теле;

- отёк Квинке — выраженный отёк подкожной клетчатки, иногда сопровождающийся зудоим и чувством удушья;

- офтальмопатия — нарушения восприятия органом зрения;

- артрит — дискомфорт и боли в суставах;

- гипокалиемическая миопатия — слабость определённых групп мышц.

К неспецифическим осложнениям относятся:

- наслоение интеркуррентных заболеваний (вторичная флора);

- белково энергетическая недостаточность (гипо- и авитаминоз, снижение веса, анемия и другие). [1][2][8][10]

Диагностика лямблиоза

Лабораторная диагностика включает в себя:

- Клинический анализ крови — в остром периоде наблюдается эозинофилия, базофилия и повышение СОЭ; в последующие периоды — умеренная эозинофилия или нормальное значение эозинофилов, иногда незначительная базофилия.

- Биохимический анализ крови — иногда отмечается повышение уровня общего билирубина и амилазы.

- Копроовоскопическое исследование кала — «золотой стандарт» диагностики. Оно позволяет выявить цисты (наиболее часто) и вегетативные формы лямблий (в редких случаях). В виду прерывистого цистообразования показано неоднократное исследование с некоторым интервалом (семь дней). Существует широко распространённое заблуждение о том, что кал нужно сдавать «тёплым» (свежим). На самом деле, в этом нет никакой необходимости. Так как данное исследование предполагает обнаружение цист лямблий, которые очень устойчивы во внешней среде, период от дефекации до исследования никоим образом не влияет на информативность результата анализа.

- Иммунохроматографический метод и ПЦР-диагностика кала (выявление антигенов и нуклеиновых кислот паразита) — имеет хорошую информативность и вполне может применяться в комплексе с другими методами исследований.

- ИФА-диагностика — малоинформативное исследование, так как локализация лямблий в просвете кишечника не создаёт условий для полноценного иммунного ответа, который наблюдается в основном у детей при остром заболевании, что создаёт значительное число ошибочных результатов как гипо-, так и гирпедиагностики.

- Дуоденальное зондирование (выявление вегетативных форм лямблий в двенадцатиперстной кишке) — может применяться в сложных диагностических случаях и при подозрении на коинвазирование (например, описторхами при описторхозе).

- УЗИ органов брюшной полости и ФГДС — позволяют выявить признаки нарушения моторики гепатобилиарной области. [2][3][5][6][9]

Дифференциальная диагностика предполагает исключение следующих заболеваний:

- паразитарные заболевания другой этиологии (как кишечной, так и внекишечной локализации);

- хронический гастродуоденит (симптомосходная симптоматика);

- кишечные инфекции (сальмонеллёз, дизентерия, ротавирус и другие);

- дисбиоз кишечника (сборное понятие, характеризующееся неустойчивостью стула, дискомфортом в животе различного характера, снижением веса и другими симптомами). [1][5][9]

Лечение лямблиоза

Лечение острой формы лямблиоза, которая возникает в основном у детей, должно осуществляться в стационаре и включать в первую очередь дезинтоксикационную и дегидратационную терапию, а также щадящее питание.

При подтверждении диагноза проводится этиотропное лечение одним из противолямблиозных препаратов (нитрогруппа) в сочетании с желчегонными средствами, и лекарствами, улучшающими микрофлору кишечника.

При длительном хроническом течении в виду персистирующей колонизации лямблиями слизистой оболочки тонкого кишечника и местным иммунодефицитом курс лечения должен быть комплексным, включающим:

- диетотерапию (ограничением поступления углеводов);

- средства этиотропного воздействия (химиопрепарат);

- приём желчегонных препаратов;

- иммунотерапию (усиление фагоцитоза и восполнение дефицита IgA);

- устранение дисбиоза кишечника (пробиотики).

К сожалению, в последнее время всё чаще встречаются штаммы лямблий, устойчивых к различным видам противопаразитарной терапии, поэтому средняя вероятность успешной эрадикационного лечения не превышает 85%.

После курса лечения проводиться паразитологический контроль методом копроовоскопии или ПЦР не ранее двух недель после завершения курса лечения длительностью в три месяца со сдачей анализа раз в месяц. [1] [3] [4] [5]

Прогноз. Профилактика

При назначении адекватного лечения прогноз благоприятен, осложнения редки.

Специфической профилактики не разработано. Основной упор следует делать на меры соблюдения санитарных норм:

- выявление людей, зараженных лямблиями (больных и носителей), и проведение их санации;

- обследование людей, контактировавших с больными;

- санитарно-паразитологический контроль в детских образовательных учреждениях;

- соблюдение санитарно-гигиенических норм населением;

- использование для питья только кипяченой воды;

- контроль за соблюдением санитарного законодательства на объектах питания и водоснабжения. [2][4][7][9]

Источник