Борьба с помыслами

Борьба с по́мыслами одна из важнейших составляющих православно-аскетического делания, подразумевающая: 1) внимательное отношение христианина к своим внутренним помыслам, мыслям, желаниям; 2) молитвенное делание, включающее испрашивание у Бога прощения и помощи в борьбе с греховным искушениями; 3) покаянный настрой; исповедь; 4) духовную брань против падших духов; 5) помощь пастыря, духовника; 6) аскетические подвиги, связанные с обузданием плоти (пост, бдение, богоугодный труд); 7) стяжание добродетелей.

Согласно учению свв. Отцов, греховные помыслы возникают в душе либо под воздействием падших духов, либо под воздействием внутренних противоестественных возбуждений души и/или тела (в том числе связанных с греховными страстями); либо при восприятии тех или иных объектов (явлений, ситуаций и пр.) видимого мира. Вовремя не отсеченные (не побежденные) греховные помыслы могут способствовать формированию решимости на грех и, как результат, совершению греха.

Святые отцы учат, что мысленная брань или борьба, сопровождаемая победой или поражением, происходит в нас различно: сперва возникает представление помысла или предмета – прилог; потом принятие его – сочетание; далее согласие с ним – сложение; за ним порабощение от него – пленение; и, наконец – страсть.

Задача человека – противостоять воздействию греховного помысла, то есть не принять его. С этой задачей человек не в состоянии справиться собственными усилиями. Само человеческое естество заражено грехом, и помысел находит сочувствие в испорченном человеческом сердце. Противостояние помыслам и победа над ними возможна только с помощью обращения к всесвятому Богу, исполнимо только при содействии Божественной благодати. Именно поэтому борьба с помыслами сводится к усиленной молитве, то есть является молитвенным подвигом.

Начинающим борьбу с помыслами опытные христианские подвижники советуют непрекословие. «Не прекословь помыслам, всеваемым в тебя врагом, но лучше молитвою к Богу прерывай беседу с ними», – учит святой Исаак Сирин. «Должно ли прекословить борющему нас помыслу? – спрашивают святые Варсануфий и Иоанн, и дают ответ. – Не прекословь; потому что враги сего желают и (видя прекословие) не перестанут нападать; но помолись на них Господу, повергая пред Ним немощь свою, и Он может не только отогнать, но и совершенно упразднить их».

Молитвенное стояние против помыслов требует не только напряжения душевных сил (душевного подвига), но и подвигов тела (пост, бдения, труд и др.), которые помогают временно сковать страсти. «Необходим подвиг для христианина, – учит святитель Игнатий (Брянчанинов), – но не подвиг освобождает христианина от владычества страстей: освобождает его десница Вышнего, освобождает его благодать Святого Духа».

Вкусивший Божественной благодати человек не допускает помысел в сердце, потому что вместо низких страстей «возобладало в нем другое, лучшее их вожделение» (св. Исаак Сирин). По слову святого Исаака Сирина, он мертв для страстей не в силу отсутствия самих искушений и помыслов, не из-за успокоения по причине рассудительности и собственных дел, а в силу действия услаждающей и насыщающей его душу благодати Святого Духа.

Борьба с помыслами есть часть душевного молитвенного (внутреннего) подвига христианина. У христианских подвижников (прежде всего в монастырях) эта борьба неразрывно связана с практикой умного делания – непрестанной молитвой Иисусовой.

Источник

Помыслы неверия, сомнения, хулы

Из наследия Оптинских старцев

В наше время люди приходят к Богу после десятилетий атеизма, насаждавшегося пропагандой, пройдя через увлечения оккультизмом, обращения к целителям и экстрасенсам, зачастую духовно поврежденные. И, войдя в Церковь, начав духовную жизнь, сталкиваются с тяжелыми искушениями.

|

| Спасение утопающего апостола Петра |

Одно из таких искушений – нападение помыслов неверия, сомнения, хулы. Первой реакцией на них бывает испуг, затем люди начинают мучиться угрызениями совести, не понимая, как могут возникать у них подобные мысли.

Оптинские старцы хорошо различали помыслы, знали, откуда и по каким причинам хульные помыслы появляются и как с ними бороться.

Жаловавшемуся на душевные страдания, приносимые хульными помыслами, преподобный Макарий пояснял, что, по святоотеческому учению, хульные мысли считаются вражьими прилогами. И доказательство этому то, что мы с ними не соглашаемся, а, наоборот, скорбим, что такие помыслы нас мучают:

«Святые отцы вообще хульные мысли почитают не нашими, а вражиими прилогами, и когда мы с ними не соглашаемся, но и скорбим о том, что они к нам на ум лезут, то это и есть знак нашей в оных невинности. Отнюдь не надо смущаться о том, что они приходят. Ибо если человек смущается, то враг более на него восстанет, а когда не внимает оным, ни во что вменяет и за грех не считает, тогда и помыслы исчезают » .

Преподобный Варсонофий утешал и успокаивал людей, которых враг мучает дурными, скверными мыслями:

«Разве может тот, кто верует в Бога, любит Его, надеется на Него, – мыслить хулу на Него? Очевидно, не его это мысли, а нашептываются они врагом нашего спасения, которому выгоднее всего, чтобы человек впал в отчаяние, счел себя отпавшим от Бога, – тогда весь он в руках диавола».

Помыслы неверия, сомнения в вере

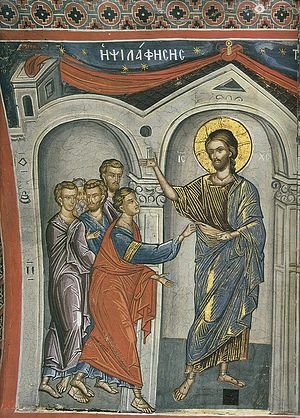

|

| Уверование св. апостола Фомы |

К хульным помыслам относятся и помыслы сомнения в вере, неверия. Преподобный Макарий советовал:

«Пишешь, что, как легкое облако, находит неверие о Боге и о будущем. Этот помысл причисляется святым Димитрием к хульным помыслам. Ибо в них наша воля не соглашается, а только враг наводит на помысл неверия. Человек этого не хочет и не виноват, а думает, что виноват, смущается и сим больше веселит врага и дает ему повод к приступу. А когда будешь презирать это и не считать за грех, то и он постыдится и отыдет. В этом подает ему повод и осуждение других».

Преподобный Амвросий объяснял:

«Брань неверия и сомнения относится к хульным помыслам и считается наравне с оными. Поэтому не огорчайся очень этою бранью, хотя она не легка, а тяжела. А лучше в благодушии старайся презирать вражеские помыслы сомнения и неверия, имея в виду одно: никого не судить и не осуждать».

Помыслы против духовного наставника

Часто враг всевает помыслы против духовного отца, наставника, священника, принимающего исповедь. Когда чадо старца Антония пожаловался о мучающих его помыслах, направленных против самого старца, преподобный Антоний отвечал:

«Сердечно соболезную я о всех болезнях Ваших и усердно молю Бога о исцелении Вашем. О помышлениях же Ваших святой Давид в книге псаломстей пишет так: “Весть Господь помышления человеческая, яко суть суетна”. А посему и за грех не ставьте их, о чем я и лично Вам говаривал, но Вы привыкли беспокоиться по пустому. Также и противо меня, чтобы ни нанеслось, за грех не ставьте, поелику помышления не наши, а посему и в вину от Бога не поставляются. Верьте сему без сомнения и будьте мирны в духе и веселы».

«Подобно ругательствам пьяного прохожего»

Преподобный Варсонофий сравнивал вражье нападение хульных помыслов с ругательствами пьяного человека, который встречается по дороге:

«Еще так спрошу. Идете Вы по дороге. Навстречу попадается пьяный мужик, который извергает страшнейшие ругательства. Что Вам сделать нужно? Поскорее пробежать мимо, стараясь не слышать того, что он говорит. Если что-нибудь у Вас, помимо Вашей воли, осталось в памяти, будет ли Вас за это судить Бог как за Вашу хулу? Нет, не будет.

Иное было бы дело, если бы Вы подошли к этому пьяному и стали бы ему говорить: “Вот хорошо; ну, скажи еще что-нибудь, а теперь вот это…» – обнялись бы и пошли с ним вместе, наслаждаясь тем, что он говорит. В этом случае Вы были бы осуждены вместе с ним.

Так и с помыслами: если Вы стараетесь гнать их от себя, знайте, что Вы не отвечаете за то, что они появились у Вас, Вы ошибочно приписываете их себе, но они не Ваши, а внушаются Вам врагом. Только когда Вы добровольно останавливаетесь на дурной мысли и Вам она доставляет удовольствие, тогда Вы виноваты и должны каяться в грехе этом».

В чем причина появления хульных помыслов

Оптинские старцы подробно объясняли, в чем причина появления хульных помыслов и как с ними бороться.

Преподобный Макарий пояснял, что эти помыслы попускаются за наше превозношение, гордость, высокое мнение о себе:

«Но помыслы сии, хотя не суть грех, но, попущением Божиим, находят от врага за возношение наше, за мнение о себе или о своих исправлениях и за осуждение ближних».

О превозношении и осуждении как причине хульных помыслов пишет и преподобный Амвросий:

«Хульные помыслы известно за что борют: за возношение и за осуждение. Смирись, не думай о себе, что ты лучше других, не зазирай никого, а себя за согрешения и поползновения укоряй, то и хульные помыслы утихнут. Впрочем, во всяком случае не смущайся; невольные хульные помыслы святые отцы не считают грехом, а их причины – грех».

«Ты не можешь сознавать себя грешнее и хуже других. Чувство это явно горделивое, от которого и рождаются и укрепляются хульные помыслы и хульные глаголы, как свидетельствует святой Лествичник, говоря: “Корень хулы есть гордость”».

Старец Анатолий (Зерцалов) подчеркивал:

«Хульные помыслы умножаются и укрепляются от гордости и осуждения других».

Как получить освобождение от хульных помыслов

Преподобный Макарий учил, что освобождение от таких помыслов человек получит, если смирится, покается и удержится от осуждения:

«Когда человек, познав в этом свои грехи, смирится и не станет осуждать других, а принесет о сем покаяние, то получает от них освобождение».

Старец Амвросий советовал:

«Если придут хульные помыслы и осуждающие других, то укоряй себя в гордости и не обращай на них никакого внимания».

«Помыслами хульными не смущайтесь, а только укоряйте себя в это время за горделивое расположение души и за осуждение других».

«Знай, что, кроме смирения и слез, невозможно избавиться от хулы».

Преподобные отцы наши, старцы Оптинские, молите Бога о нас, грешных!

Источник

Православная Жизнь

О причинах возникновения помыслов и о проблемах, связанных с ними – Артем Перлик.

Однажды автору этих строк пришлось говорить с неким церковным человеком. Тот не мог понять и принять высказывание современного подвижника, епископа относительно следующей ситуации: когда один бандит принёс деньги пожертвовать на храм, епископ ответил, что их взять нельзя согласно канонам. Тогда бандит попросил пожертвовать их на детский дом, епископ взял, аргументируя, что, быть может, злоумышленнику за эту жертву что-то простится.

Человек, слушавший эту историю, не мог согласиться с поступком епископа. Но сам епископ (а это был человек абсолютно равнодушный к деньгам) не видел здесь никакой проблемы. В чём же тут дело? А дело в помысле, в том, что человек всё видит так, каков он внутри. А каков он внутри? Это можно узнать по тому, какие помыслы он принимает. Многие подвижники и старцы считали: каковы наши помыслы – такова и наша жизнь.

Проблема помысла всецело связана с проблемой духовного руководства. Аскеты Иоанн Лествичник, авва Дорофей, колливады, отцы «Добротолюбия» и другие уверены, что у человека мысли возникают или от естества, или от Ангелов, или от демонов. Но сам по себе человек различать их не может без долгой подготовки. В чем состоит подготовка? Это послушание духовному наставнику, способному выслушать, какие мысли приходят в голову послушника, и оценить их. Традиционно это называется исповедью помыслов.

Авва Дорофей размышляет: «Нет несчастнее и ближе к погибели людей, не имеющих наставника в пути Божием Видел ли ты падшего? Знай, что он последовал самому себе. Нет ничего опаснее, нет ничего губительнее сего».

Мысль о том, что Бог не пошлёт наставника, с точки зрения отцов абсолютно безосновательна. Святой Симеон Новый Богослов утверждает, что каждый, кто ищет святого и бесстрастного наставника по-настоящему, найдёт такового, ибо не неправеден Бог, чтобы не дать человеку возможность спастись.

Святой Феофан Затворник называет наличие наставника праведного одним из четырёх обязательных условий для спасения.

Культуру борьбы с помыслами в совершенстве разработали монахи уже первых веков, потому что они сами много боролись с помыслами. Осознавая необходимость этой борьбы, монахи с самого начала помогали всем, кто к ним приходил. А посещали их многие христиане из сёл и городов в надежде получить совет, как бороться с помыслами.

Святой Феодор Студит имел духовных детей среди мирян, как и многие другие подвижники. И все они были заняты тем, что помогали пришедшим к ним думать правильно.

Старчество современно монашеству, как монашество в том или ином виде совечно Церкви. Старчество легло в основу всего строя монастырской жизни. Святой Игнатий Брянчанинов называет наличие старца в монастыре одним из двух необходимых условий для того, чтобы монастырь был монастырём. В женских обителях также существовало старчество.

Однако, как известно, путь монаха отличается от пути лаика только тем, что один женится, а другой нет. Во всём остальном они должны взойти на одинаковую высоту святости. Поэтому то, что монахи-старцы первых веков говорили для монахов-послушников, одинаково ценно и для всех христиан, потому что мы спасаемся одинаково и идём к одной высоте. Об этом свидетельствует и то, что к старцам приходили и приходят многие женатые христиане и девственники, а не только монахи. Ведь монахов немного, а христиан много. И всем надо становиться святыми. С другой стороны, мы знаем старцев и наставников, которые не были ни монахами, ни священниками: святой Павел Таганрогский, святая Матрена Московская, мученик Иосиф Муньос, Кирилл Белозерский – все они умели принимать исповедь помыслов.

Опытные подвижники не советовали никому из монахов (то есть из всех вообще христиан) не оставаться без постороннего руководства или разрывать связи со своим старцем, если он жив. Обращая речь к настоятелю монастыря, у которого не было старца, святой Иоанн Лествичник говорит: «Не почитай для себя неприличным приносить исповеди своему помощнику, как Богу, со смиренным духом». Настоятель одного монастыря, по рассказу Иоанна Мосха, ходил к отшельнику и открывал помыслы. Старец или наставник был необходим иноку на всех ступенях подвижнической лестницы и при всех формах его жизни.

Выбор старца считался неотъемлемым и изначальным правом начинающего подвижника, как и любой из нас сам выбирает своего духовного отца из многих подвижников. Этот выбор – таинство, как брачная жизнь и выбор невесты или жениха.

Святой Василий Великий так характеризует наставника: «Истинный наставник должен украшаться длинным рядом добродетелей: чтобы в делах своих имел свидетельство любви своей к Богу, был не рассеян, не сребролюбив, не озабочен многим, безмолвен, боголюбив, нищелюбив, не гневлив, не памятозлобен, не тщеславен, не высокомерен, не льстив, не изменчив, ничего не предпочитал бы Богу».

Наставник должен быть праведником, но не обязательно прозорливцем и чудотворцем.

Святой Иоанн Кассиан Римлянин пишет: «Чудеса, возбуждая удивление, мало содействуют святой жизни… Верх святости и совершенство состоит не в совершении чудес, но в чистоте любви. Большее чудо составляет выгнать из себя пороки, нежели бесов из других».

Святой Иоанн Лествичник даёт следующий критерий наставника: «Истинного пастыря укажет любовь».

И мы знаем, что истинный пастырь имеет сострадательную молитву о других людях.

Действительно, Христос исполнил не все молитвы. Он не послушал Петра, просившего Его сойти с крестного пути, не явил знамение иудеям, не наказал тех, кто обидел апостолов по дороге в Иерусалим. Но есть ли такая молитва, которую Он исполнял всегда? Есть. Это просьба кого-то любящего о ком-то любимом, чтобы любимый исцелился и ему стало радостно и светло жить.

Что имеет в виду человек, когда просит молиться о себе? Он вопрошает: полюби меня так, чтобы ты всем собою жил для меня, и, исходя из этой любви, молись и проси Бога о моей нужде до тех пор, пока Бог не преклонится на твою любовь. Я, может быть, маловерен, или не имею глубокого чувства Бога, я, возможно, не научился до конца Ему доверять, но я доверяю твоей любви ко мне. В ней я нахожу Бога и узнаю, что Он слышит меня, и Его любовь ко мне я узнаю непосредственно в твоей любви.

Преподобный Макарий Великий считает дар откровений и пророчества, служение слова, дар рассудительности, изгнание демонов и исцеление болезней только низшим обнаружением мистического единения души с Богом. Тем, кто он есть на самом деле, подвижник являет себя только в любви.

И святой Иоанн Лествичник говорит, что обожение, сыноположение, становление человека богом по благодати и любовь – это вещи, которые различаются только названиями, но они одно и то же. Святой отмечает, что «говорить о любви – это то же, что говорить о Боге».

У старца-наставника есть какие-то мелкие немощи и грехи. Бог их скрывает от нас, а враг нам их показывает, чтобы мы ушли от старца. Лекарство от посещения плохих мыслей о старце – исповедать их старцу.

Известен случай, произошедший с духовной дочерью святого Амвросия Оптинского. Она ждала приёма у старца на лавочке, много ещё людей было в очереди. И вдруг ей пришли мысли, что старцу она не нужна, он строг с ней и не любит её. Девушка стала обдумывать это и очень мучилась. Неожиданно вышел святой и, глядя за её спину, сам себе сказал: «Сейчас я отгоню эту чёрную галку. Он стал молиться, и помыслы прошли.

Святой Иоанн Лествичник пишет: «Стремление исследовать дела старца есть обольщение лукавого. Слепые очи послушных Бог умудряет, чтобы видеть добродетели учителя, и отемняет, чтобы не видеть недостатков его; ненавистник же добра поступает наоборот».

Плохое мнение о ком-то не всегда истина, но то, что нам кажется истиной. На чём основано наше плохое мнение? Не всегда на поступках, но на нашем объяснении мотивов его поступков, на том, что человек считает прозорливым вникновением в сердце другого, что даёт ему право им гнушаться. Но ведь человек, как правило, не поэт, не сказочник и не мама по отношению к другому, что дало бы ему естественное вникновение.

Тем более он и не святой, чтобы иметь прозорливость благодатную. Следовательно, его вникновение основано либо на подсказках и лжи врага, либо на его собственном страстном сердце. А страстное сердце искажает взгляд, и человек приписывает другому свои страсти.

Святые Варсонофий и Иоанн говорят об этом так: «Надобно вопрошать о помыслах того, к кому имеешь веру и знаешь, что он может понести помыслы, и веруешь ему как Богу, а вопрошать другого о том же помысле есть дело пытливости и неверия. Если веришь, что Бог говорил через святого своего, то к чему здесь испытание или какая надобность искушать Бога, вопрошая другого о том же самом».

И они же: «Если в одном отсекаешь свою волю, а в другом – нет, то явно, что и в том, в чём ты её отсёк, ты имел другую, свою же волю».

Доброе дело, предпринятое послушником без воли старца, теряет всю свою нравственную ценность. Поэтому и святой Исаак Сирин утверждает, что не то добро, что тебе кажется добрым, но то, что признано таковым людьми добродетельными.

А святой Василий Великий говорит: «Всё, что делается без наставника, есть некое хищение и святотатство, ведущее к смерти, а не к пользе, хотя бы и казалось тебе добрым».

Это потому, что в послушании мы подвигом отсекаем свою гордую волю. И тогда через нас в мир приходит воля Христа. А это воля любви.

Послушник не в состоянии ещё оценить то или иное дело с нравственной стороны: доверие своему помыслу в этом – ложное знание. Такое добро имеет только видимость добра. Авва Дрофей говорит, что идя таким путём мы сами расставляем себе сети и даже не знаем, как погибаем.

Авва Исайя: «Не стыдись обращаться с вопросами к наставнику твоему. Что ни делаешь, делай то по совету отцов твоих и спокойно проведёшь время жизни твоей».

Святой Нил Синайский: «Когда тебе старцы предлагают совет, хотя ты и сведущ – не отвергай его».

Старцы с самого начала принимали исповедь помыслов. Уже первое поколение египетских подвижников принимало такую исповедь у горожан.

Святой Марк говорит: «Не оставляй неизглаженным греха, хотя бы он был самый маленький».

Это относится и к помыслу. Каковы помыслы, принимаемые человеком – такова его душа.

Святой Иоанн Кассиан Римлянин поэтому утверждает: «Отвергнув стыд, всегда надобно открывать старцам всё, что происходит в нашем сердце».

Это надо для того, чтобы наши мысли стали христомыслями, наши чувства – христочувствами и наша душа – явлением Христа в мире.

Древние подвижники утверждают, что «ни о ком так не радуется враг, как о тех, которые не открывают своих помыслов».

Авва Евагрий Понтийский († 406) рассуждает в том же ключе: «После помыслов от сопротивных душа смущена, то есть тотчас возбуждается страстями – яростью, похотью и так далее; гордыней или высокомерием, или тщеславием. Но после помыслов от ангелов на долгое время приобретает душа неизреченный мир, тишину и великое смирение».

Подобные высказывания мы находим и у других отцов. Если обобщить их учения о помыслах, то можно сказать: если какая-то мысль, слух или новость мучают душу, пугают, вносят разлад, то к этой мысли или новости примешался враг, а мысли от Господа наполняют душу миром.

В любом случае отцы советовали подвергнуть тревожащую нас мысль исповеди у своего наставника, а тот поможет нам думать правильно.

Источник