- Как убрать рывки и вибрацию (модернизация дроссельного узла)

- Перебои (замирания) в работе сердца. Насколько это опасно? Как избавиться от этого?

- Когда бывают перебои функционального происхождения?

- Когда бывают перебои в работе сердца органического происхождения?

- Какие исследования проходить?

- Как лечить?

- Борьба за плавность отображения в системе видеонаблюдения: найти рывки и обезвредить

Как убрать рывки и вибрацию (модернизация дроссельного узла)

Несложная модернизация дроссельного узла поможет избавиться от рывков и провала при начале движения или при переключениях.

Ни для кого не секрет, что на наших матрёхах есть маленькая проблема с «низами», т.е. машинка до 2500-3000 оборотов вялая, самая резвость появляется после 2500-3000 оборотов, а так же наблюдаются рывки при переключении передач, лёгкая вибрация на ХХ. Вследствие чего был произведен некий эксперимент, цель которого была попытаться исправить вышеперечисленные проблемы. А точнее эксперимент проводился над Дроссельным Узлом (ДУ) и каналом Малой Вентиляции (МВ).

Для этого понадобилось:

- Топливный фильтр от классики.

- Тройник от системы омывания лобового стекла.

- Шланчики 3 штуки (чтобы подходили к тройнику) сначала я поставил от омывайки, но при нагреве он слипся, поэтому приобрел в магазине вакуумный шланг (белый силиконовый) вот он замечательно стал выполнять свои функции.

Далее схема проста, необходимо к шлангу МВ подсоединить топливный фильтр, к фильтру подсоединить тройник, с тройника пустить на ДУ и на ресивер в то место где стоит заглушка.

Рекомендуем

Топливный фильтр необходим для предотвращения попадания масла в ДУ, т.е. если он стоит то пропадает необходимость регулярно чистить ДУ.

Вот что должно получиться:

Результаты отличные, стабилизировался ХХ, практически исчезла дерготня при переключении передач, на «низах» стала значительно лучше подхватывать, авто и правда поехало! В общем? рекомендую!

Источник

Перебои (замирания) в работе сердца. Насколько это опасно? Как избавиться от этого?

Подобные проявления могут беспокоить несколько раз в год, в месяц, в день или даже не прекращаться, могут продолжаться секунды, минуты, несколько часов или дней подряд. В данной статье мы рассмотрим, именно, эпизодически возникающие перебои в работе сердца.

Из всего разнообразия аритмий самой частой причиной данных ощущений являются:

- экстрасистолия (внеочередные сокращения сердца)

- короткие пароксизмы тахикардий (эпизоды ускорения пульса)

Помимо перебоев в работе сердца в момент приступа можно испытывать следующие виды дискомфорта:

- одышку

- тянущие или жгучие боли в груди

- головокружение

- чувство нехватки воздуха

- чувство страха

Вариантов экстрасистол великое множество. Но главное их разделение – это наджелудочковые (менее опасные) и желудочковые

По происхождению экстрасистолия бывает органического и функционального происхождения.

Когда бывают перебои функционального происхождения?

О функциональном характере экстрасистол говорится, когда у человека нет значимых поражений сердца, и главной причиной перебоев является временное изменение электролитного состава сердца.

Чаще всего в данной ситуации экстрасистолы возникают в следующих случаях:

- Эмоционально-лабильные лица, имеющие признаки нейроциркуляторной дистонии

- Выраженные психические или физические перенапряжения

- Курение

- Злоупотребление кофе

- Злоупотребление алкоголем

- Использование наркотических препаратов

- Энергетики

Также могут возникать на фоне следующих заболеваний и состояний:

- Язвенная болезнь желудка

- Желчекаменная болезнь

- Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

- После обильного приема пищи

- Во сне

- Гормональные нарушения (например, дисфункция щитовидной железы в виде гипер/гипотиреоза)

- Шейный остеохондроз

- При приеме некоторых лекарственных препаратов

Когда бывают перебои в работе сердца органического происхождения?

Что касается экстрасистол органического происхождения, то это результат уже патологических изменений в самом сердце в виде следующих заболеваний:

- ИБС, например перенесенный инфаркт миокарда

- миокардиодистрофии

- кардиосклероз

- различные каналопатии (синдром удлиненного QT, синдром Бругада)

- наличие врожденных дополнительных путей проведения (например WPW синдром)

- дилятационная кардиомиопатия

- расширение предсердий

- миокардиты

- приобретенные и/или врожденные пороки сердца (например, дефект межпредсердной перегородки или стеноз аортального клапана)

- перикардиты и другие заболевания сердца

Причиной данной экстрасистолии является наличие очага, например, рубцовой ткани, что имеет неблагоприятное прогностическое значение.

Причины возникновения пароксизмальных (эпизодических) ускорений пульса, примерно, те же. При всех составляющих более безопасными являются наджелудочковые нарушения ритма, в отличие от желудочковых.

Какие исследования проходить?

Выяснить, какой именно вид нарушения ритма, можно следующими способами:

- Электрокардиография

- Суточный монитор ЭКГ (с учетом непостоянности перебоев, на мониторе их можно «не поймать», особенно, если перебои беспокоят выражено, но редко, в данной ситуации монитор необходим для исключения противопоказаний к назначению антиаритмической терапии)

- Чреспищеводное исследование (ЧПЭС), иногда этот метод называют чреспищеводное ЭФИ (является дополнительным, при наличии четких показаний, и заключается в стимуляции аритмии через пищевод

- Внутрисердечное электрофизиологическое исследование (ЭФИ) – это уже инвазивный метод, является «золотым стандартом» диагностики, купирования и хирургического лечения различных видов аритмий. Делается прокол либо в области лучезапястного сустава, либо в области паховой связки и далее внутри сосуда проводник идет к сердцу

- Эхокардиография для исключения структурных патологических изменений в сердце, приводящих к аритмии

- Стресс-эхокардиография (Стресс ЭХОКГ) – это, грубо говоря, УЗИ сердца под нагрузкой. Этот метод необходим для исключения ишемической природы желудочковых экстрасистол.

У пациентов, в особенности после 40 лет, появление желудочковых экстрасистол в 70% случаев связано с ухудшением кровоснабжения сердца, за счет появления атеросклеротических бляшек в коронарных артериях сердца (напомним, что эти артерии кровоснабжают само сердце и на ЭХОКГ (УЗИ сердца) не видны.

При проведении стресс-эхокг мы не видим эти сосуды, но можем оценить степень их функциональности.

Например, при закупорке коронарных артерий более 70% , на высоте нагрузки, мы увидим временное (обратимое) ухудшение работы сердечной мышцы и в зависимости от того в каком участке сердца произошло ухудшение, с большой долей вероятности мы можем судить какая из коронарных артерий поражена значимой бляшкой).

Как лечить?

Диагностика и лечение осуществляется врачом.

Прежде всего, необходимо убрать провоцирующие факторы (излишнее употребление кофе, эмоциональные и физические напряжения, соблюдать диету и т.д. ).

Если перебои не прекращаются, то, с учетом данных суточного монитора и др. исследований, назначаются различные антиаритмические препараты, как короткого, так и длительного действия, в зависимости от частоты и тяжести приступов.

Также используются различные препараты для коррекции метаболических нарушений в виде препаратов калия, магния, например, аспаркам (панангин), или метаболических препаратов в виде милдроната или триметазидина и так далее.

Если антиаритмическая терапия не помогает, тогда пациент консультируется с аритмологом и решается вопрос о выполнении более специфических методов диагностики (ЧПЭС, ЭФИ) и возможности хирургической коррекции аритмии в виде радиочастотной абляции.

Спасибо за внимание, друзья. До скорой встречи!

Источник

Борьба за плавность отображения в системе видеонаблюдения: найти рывки и обезвредить

Закономерно, что с развитием продукта повышается и внимание к его качеству. Причем не только по части функционирования, но и в отношении пользовательской эстетики.

Несколько лет и версий назад мы столкнулись с недостаточным качеством отображения видео в Macroscop. Присутствовали “рывки”, из-за которых страдала плавность отображения, что в итоге ухудшало общее визуальное восприятие.

Когда пользователь видит, что изображение не экране “дергается”, его мало волнует, чем это обусловлено. Причин же тому может быть много, так как видеосистема состоит из многих компонент, и софт — лишь одна из них. Но мы должны были сделать все, чтобы Macroscop со своей стороны отображал максимально плавно.

А для этого разработчикам необходимо было четко понимать задачу с измеряемыми требованиями, а группе качества — иметь инструмент для оценки. В этой статье мы расскажем, какую метрику используем для измерения плавности и с помощью какого инструмента ее оцениваем.

#спойлер

Итак, как определить, плавно отображается видео или неплавно?

Что сходу приходит в голову? — сравнить то, что мы видим в клиентском приложении с “родным” отображением ip-камеры.

И первое решение — оценка группой экспертов: выбираем несколько человек, показываем им видео и просим оценить его на предмет рывков.

Это решение “в лоб”. В определенной степени действенное, но очень времязатраное и слишком субъективное для практического использования. Собирать экспертов каждый раз, когда группа качества получает от разработчиков очередной прототип, совершенно нецелесообразно.

Вместо субъективной оценки “нравится- не нравится” надо было найти критерий плавности или ожидаемое поведение продукта, которое можно зафиксировать.

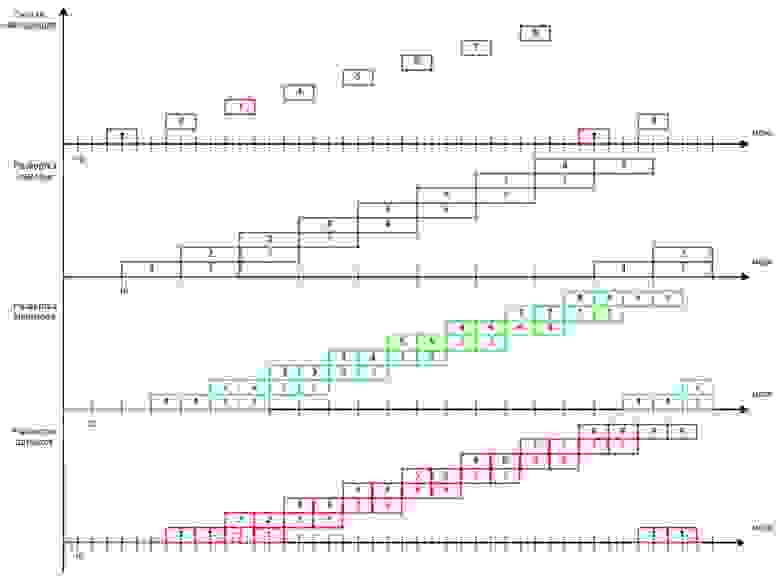

Этот критерий был сформулирован так: для плавного отображения достаточно, чтобы каждый кадр выводился на экран монитора.

В соответствии с ним появилось второе решение. Новый метод измерения “неплавности” состоял в следующем: создаем и выводим на монитор видеоролик с последовательностью цифр (каждая цифра в отведенной для нее части кадра) или секундомером, снимаем отображаемое видео на IP-камеру, прогоняем через Macroscop, снова отображаем и снова снимаем уже с помощью другой камеры (камеры смартфона, go pro и т.д.).

Ожидание. Результирующее видео покадрово разбираем: считаем количество задержавшихся или пропущенных кадров (цифр) и получаем, сколько было рывков. Способ трудозатратный (попробуйте покадрово разобрать ролик со стандартной для IP-камеры частотой в 25 fps! за минуту это без малого 1500 кадров), но, казалось бы, объективный.

Реальность. На практике все получилось не совсем так. Стандартная ip-камера выдает поток с частотой

60fps, камера смартфона

30fps. Оказалось, что кроме того что частоты кадров не кратны, камеры и мониторы не работают синхронно. Поэтому иногда в момент считывания видео любой из камер на мониторе происходила смена кадра. В результате он “смазывался” и цифру на изображении было невозможно разобрать.

Таким образом, второй метод тоже не подошел.

Были еще варианты программного захвата или сбора статистики самим клиентским приложением, которое отображает видеопоток, но и их мы отбросили. Хотелось оценивать только внешнюю составляющую — ровно то что видит пользователь, для которого вся система является “чёрным ящиком”.

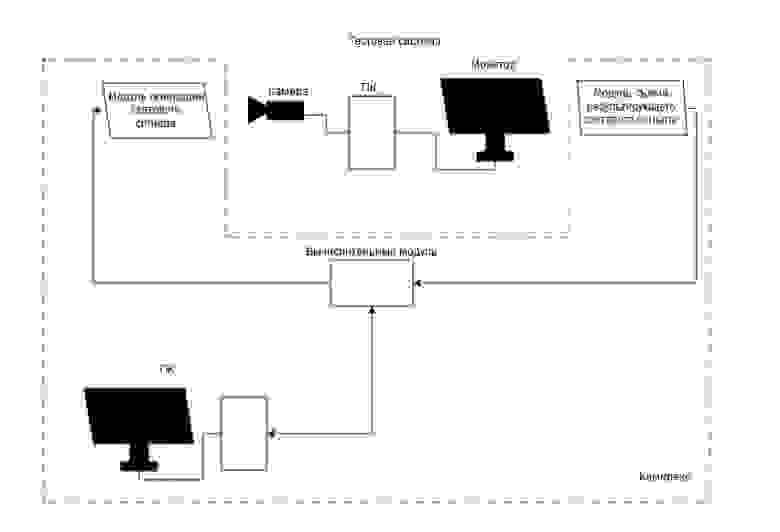

Итогом наших поисков стало аппаратное решение — стенд на основе микроконтроллера.

Он включает в себя полотно с 12 светодиодами, которое снимает видеокамера, и полотно с 12 фотодатчиками, которые накладываются на монитор, отображающий видеопоток с этой камеры, и фиксируют световые сигналы. Все устройство помещено в светонепроницаемый короб, чтобы исключить влияние внешних источников света.

Устройство выводит на светодиоды определенную последовательность паттернов, считывает результат и записывает его в отдельную строку отчёта.

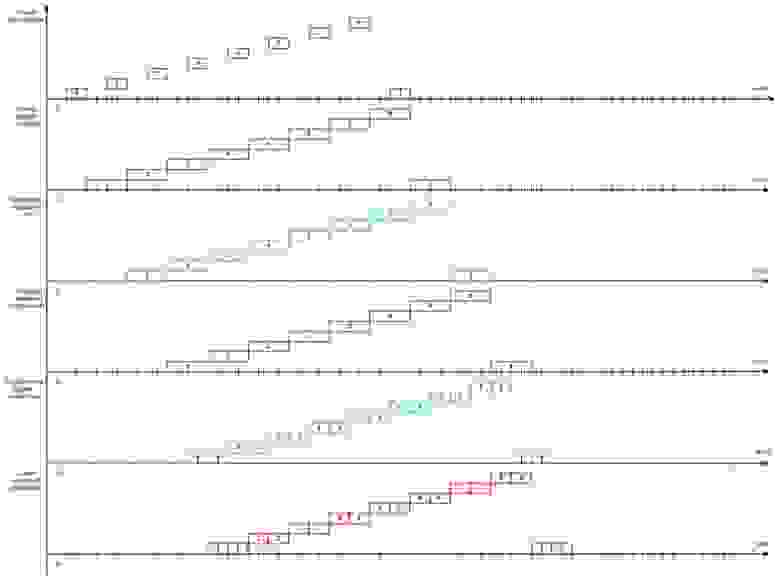

Светодиоды отображают определенный узор световых сигналов с некоторой частотой. Так, например, для камеры с частотой 25 fps смена происходила раз в 1 кадр или в 40 мc (на 20 мс загорался паттерн, на 20 мс потухал, затем загорался следующий и т.д.)

Мы ожидали, что камера захватит именно то, что видит глаз, или даже собственные фотодатчики стенда. Вот как, по нашим ожиданиям, должна была выглядеть зафиксированная последовательность из 8 паттернов:

Каждый раз светодиоды воспроизводили одну и ту же последовательность сигналов, но в отчетах эта последовательность иногда нарушалась: присутствовали кадры, которых не должны было быть (на них активными были светодиоды из двух соседних паттернов).

Мы экспериментировали с разными IP-видеокамерами и оказалось, что наиболее четкие кадры давала камера 25 fps с прогрессивной разверткой (в отличие, например, от варианта с 50 fps с чересстрочной разверткой), при этом она минимально нарушала последовательность кадров при передаче по сети.

Так или иначе, избавиться от артефактов полностью нам не удалось- часть кадров приходила с запозданием или сливалась с другими, но на самом деле рывками это не являлось.

На помощь пришла теорема Котельникова, согласно которой для восстановления аналогового сигнала частоты f требуется частота отсчета не менее 2f. То есть восстановить сигнал со светодиодов в нашем случае можно надёжно только для частоты 12,5 fps, что соответствует 80мс.

В результате реализованное нами аппаратное решение позволило фиксировать рывки, соответствующие задержке кадров от 80мс и выше, которые как раз существенно ухудшают восприятие отображаемого видео.

Метод результативен, решает задачу обнаружения рывков, а также благодаря автоматизации он требует минимальных затрат времени и сил группы качества. По настоящий момент мы регулярно применяем его при регрессионном тестировании каждого нового релиза.

В итоге (хоть и потратив много времени) для субъективных критериев плавности/неплавности мы получили вполне объективный метод измерения. Собранный стенд позволил быстро оценивать плавность отображения при любых параметрах системы (разной пропускной способности сети, разной производительности оборудования для обработки и отображения). К тому же, он не имеет привязки к приложению Macroscop, поэтому с его помощью мы тестируем и десктопный, и мобильный, и веб — клиенты.

Источник