Cерозометра: термин врача ультразвуковой диагностики или диагноз гинеколога?

Волгоградский государственный медицинский университет

В настоящее время одной из наиболее часто выполняемых внутриматочных операций является гистероскопия, с помощью, которой возможны не только визуализация различных видов внутриматочной патологии, но и осуществление хирургических вмешательств и контроля за эффективностью лечения [1]. Вместе с тем, это инвазивная манипуляция, имеющая определенный риск инфекционных осложнений, которые по данным разных авторов составляют от 0,7 до 12% (Баев О.Р., Стрижаков А.Н., Давыдов А.И. 2010) [2,3]. Вследствие возможности риска развития осложнений в послеоперационном периоде, необходимо иметь чёткие показания к выполнению данной операции [4]. Тем не менее, на современном этапе развития медицины неинвазивные методы диагностики внутриматочной патологии, такое как УЗИ органов малого таза, являются одним из начальных этапов постановки диагноза, а также определяющим фактором для определений показаний к выполнению гистероскопии [5,6]. Особенно важен метод УЗИ гениталий в период постменопаузы. Период постменопаузы является наиболее опасным в плане развития онкологических процессов гениталий, диагностика которых имеет большое практическое значение [7,8]. Негативные последствия имеют как несвоевременно проведенная диагностика, так и гипердиагностика, которая ведет к необоснованным внутриматочным вмешательствам.

Последние годы все чаще гинекологи встречаются с диагнозом «серозометра», на основании чего пациентка направляется в стационар для выполнения гистероскопии. Анализ литературы демонстрирует противоречивые мнения, как в отношении природы появления жидкости в полости матки, так и о прогностической значимости этого явления. Ряд авторов указывают на повышение риска злокачественных процессов в малом тазу при обнаружении жидкости в полости матки [9]. Некоторые исследователи, связывают скопление внутриматочной жидкости с доброкачественной внутриматочной патологией [10]. Другие исследователи расценивают появление жидкости в полости матки в период постменопаузы как вариант нормы, связывая ее с окклюзией цервикального канала [10].

Цель исследования: оценить прогностическую значимость определения при ультразвуковом исследовании жидкости в полости матки в постменопаузальном периоде.

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели были обследованы 27 пациенток, направленных для выполнения гистероскопии в плановом порядке с диагнозом «Серозометра» в гинекологические отделения ВОКБ №1 и КБСМП №7 г. Волгограда за период 2013-2015 гг. Оценивались факторы риска развития заболеваний гениталий с учетом длительности менопаузы, технические особенности гистероскопии в постменопаузальном возрасте, риск осложнений после манипуляции, фармакологическая нагрузка. Всем пациенткам после выполнения гистероскопий проводилось гистологическое исследование полученного материала.

Результаты исследования. Результаты исследования свидетельствуют, что возраст больных колебался от 53 до 73 лет и в среднем составил 62,8±1,8. Все пациентки человек были в периоде менопаузы. Причём длительность менопаузы составила от 2 до 19 лет в среднем 11,9±2,7. Таким образом, среди пациенток, которым выставлялся диагноз «серозометра» и выполнялась гистероскопия не было ни одной женщины репродуктивного или перименопаузального возраста. Минимальный срок менопаузы составил 2 года.

Подавляющее большинство обследованных (58,8%) были пенсионерами. В тоже время, обращает на себя внимание, что несмотря на средний возраст обследованных более шестидесяти лет более 40% из них продолжают работать.

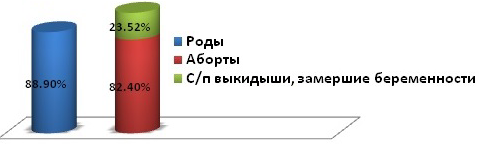

Анализ менструальной функции обследованных пациенток в репродуктивном возрасте показал, что ее нарушения были выявлены у 52,9%. Возможно, одним из факторов нарушений менструального цикла была высокая частота прерываний беременности по желанию у пациенток исследуемой группы, 82,4% пациенток имели в анамнезе медицинские аборты. Причём у каждой третьей (30%) пациентки было более 2-х абортов. Среднее количество абортов на одну пациентку составило 2,1±0,3 (от 1 до 10). Количество родов в анамнезе у пациенток колебалось от 1 до 4 и в среднем составило 1,8±0,2.

Самопроизвольное прерывание беременности, в том числе замершие, имели в анамнезе 23,52% обследуемых женщин. Данные по соотношению родов, прервавшихся беременностей и медицинских абортов представлены на рис. 1.

Рис. 1. Соотношение доли родов, абортов и самопроизвольных выкидышей у пациенток исследуемой группы.

Всем пациенткам диагноз серозометра был поставлен на основании данных УЗИ малого таза, которое проводилось с профилактической целью. Данный диагноз был выявлен впервые, при этом какие-либо жалобы у пациенток отсутствовали. У большинства (81,8%) пациенток гистероскопия выполнялась впервые, повторное внутриматочное вмешательство в виде гистероскопии было у 18,2%.

Единственным показанием для госпитализации и выполнения гистероскопии серозометра была у 82,4%. Только у 2 пациенток был выявлен также полип (1 — полип эндометрия, 1 — цервикального канала) и у 2 — гиперплазия эндометрия.

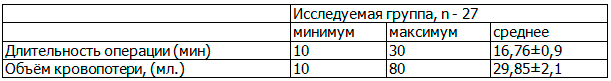

Данные по продолжительности операции и объеме кровопотери в исследуемой группе приведены в табл. 1.

Таблица 1. Продолжительность гистероскопии и объём кровопотери

Учитывая возраст и длительность менопаузы более 10 лет у большинства пациенток выполнение гистероскопии было сопряжено с определенными техническими трудностями в связи с инволютивными процессами в матке. Так, перфорация матки является крайне редким осложнением при выполнении гистероскопии в репродуктивном возрасте, однако у одной пациентки (3,70%) данной исследуемой группы операция была осложнена перфорацией матки.

Всем пациенткам проводилась профилактика инфекционных осложнений путем внутривенного введения антибиотика (цефалоспорина 3 поколения) за 30 минут до операции. В послеоперационном периоде всем назначались гемостатики (этамзилат натрия 12,5% — 2,0 2 р/д в/м). Дополнительно 18,2% пациентки с высоким риском развития инфекционных осложнений получали курс антибактериальной терапии (цефтриаксон 1,0- 1/2 р/д в/м — 4 дня, амикацин 1,5 — 1 р/д в/м — 3 дня).

По данным историй болезней у 88,2% пациенток послеоперационный период протекал без осложнений. Длительность пребывания в стационаре была от 2 до 7 дней, средний койко-день составил 4,18±0,1 койко-дня.

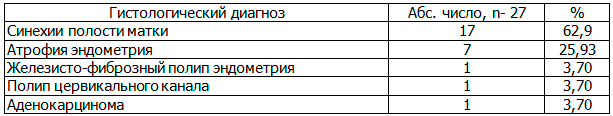

Результаты гистологических исследований представлены в табл. 2.

Таблица 2. Результаты гистологического исследования у пациенток с диагнозом «серозометра»

Данные гистологического исследования подтвердили диагноз полип, из двух пациенток с гиперплазией у 1 пациентки диагностирована атрофия эндометрия, а у второй пациентки с гиперплазией эндометрия выявлена аденокарцинома. Ни у одной из пациенток с изолированной серозометрой злокачественного процесса эндометрия не было выявлено.

Обсуждение. В настоящее время отмечается неуклонная тенденция к увеличению средней продолжительности жизни женщин, которая в развитых странах составляет 75-80 лет. При этом возраст наступления менопаузы остается в среднем 49-52 года. Таким образом, почти треть жизни женщины приходится на период постменопаузы. В постменопаузе, когда у женщины наблюдаются возрастные изменения, связанные с угасанием репродуктивной функции, гормональным дефицитом гормонов. Из-за снижения выработки эстрогенов и прогестерона начинается постепенная атрофия слизистой оболочки матки. Атрофия эндометрия нередко сопровождается появлением синехий — внутриматочных сращений, что является возрастной нормой. Также иногда атрофичный эндометрий может приводить к скудным кровомазаниям — для данного периода это является также вариантом нормы. Таким образом, при появлении скудных кровомазаний и нормальных значений ЭХО-картины при УЗИ гениталий, или появлении серозометры, необходимо дифференцированно подходить к необходимости выполнения внутриматочных вмешательств. Каждое внутриматочное вмешательство в постменопаузальном периоде на атрофичном эндометрии приводит к нарушению базального слоя эндометрия, что может привести к повышению риска кровотечения, развития инфекционных осложнений, перфорации матки.

Диагноза «Серозометры» по международной классификации болезней МКБ-10 не существует. Результаты проведенного исследования свидетельствуют,что большинство женщин с серозометрой не имеют никаких жалоб. Все они поступали в стационар для выполнения гистероскопии с раздельным диагностическим выскабливанием только на основании данных УЗИ малого таза (жидкость в полости матки). Данные гистологического исследования указывают на низкую диагностическую ценность ультразвуковых признаков серозометры для своевременного выявления патологии эндометрия в постменопаузальном периоде. Ни в одном случае изолированной серозометры заболеваний выявлено не было. В тоже время, выполнение внутриматочного вмешательства на фоне атрофичного эндометрия следует признать нецелесообразным, так как несет ряд негативных последствий для пациентки. Кроме того, это сопряжено с неоправданной госпитализацией и необоснованной фармакологической нагрузкой.

Источник

Причины появления серозометры в постменопаузе и методы лечения

Что это такое?

Серозометрой называется патологический процесс, при котором в матке появляется серозный экссудат. Со временем он увеличивается в объеме и провоцирует появление клинической картины. Данное состояние не считается самостоятельным заболеванием, при котором бы помогла стандартная схема лечения. Жидкость скапливается внутри матки из-за патологических причин, устранив которые, можно избавиться от проблемы.

Чаще всего жидкостное скопление в полости матки появляется на этапе угасания функции яичников. Происходит снижение секреции половых гормонов, меняется образ жизни. В постменопаузе данный диагноз ставится четырем пациенткам из десяти, не подозревающим о проблеме. У большинства из них менструации прекратились порядка 15–30 лет назад.

Механизм развития

В период постменопаузы пациентки редко уделяют должное внимание своему женскому здоровью. Согласно рекомендациям ВОЗ, после угасания менструальной функции они должны обследоваться в гинекологии не реже одного раза в полгода – сдавать анализы, проходить УЗИ и другие диагностические манипуляции. Если не проходить диспансеризацию, то об имеющейся проблеме можно узнать достаточно поздно. Так чаще всего происходит с серозометрой.

В течение длительного времени внутри матки накапливается жидкость, которая секретируется железистым слоем или поступает из других источников – брюшины, маточных труб, яичников. Отсутствие характерных симптомов на начальных стадиях дает пациентке основание полагать, что у нее нет патологий.

Клинические признаки появляются, когда экссудат достигает больших объемов. Присоединение воспалительного процесса ускоряет прогрессирование болезни. В результате у женщин появляются жалобы, заставляющие посетить гинеколога. В большинстве случаев при диагностике определяется скопление слизи внушительных объемов – более десяти миллилитров.

Отсутствие жидкости в матке – это норма.

Серозометра появляется в постменопаузе

Признаки

На начальных этапах у пациентки нет никаких жалоб. Практика показывает, что большинство женщин с данным диагнозом не ведут половую жизнь, поэтому не подозревают о том, что могут иметь проблемы. Появление признаков происходит позднее, когда экссудат накапливается и начинает растягивать стенки матки.

- увеличение матки, сопровождающееся незначительным выпячиванием нижней части брюшной стенки;

- тупая тянущая боль в малом тазу;

- частые позывы в туалет, вызванные давлением на мочевой пузырь;

- изменение работы кишечника – запоры или учащенная дефекация;

- дискомфорт в матке и тазовой полости при физических нагрузках и во время интимной близости;

- увеличение объема влагалищных выделений – слизь прозрачная или с примесью гноя.

Если патологический процесс осложняется воспалением, происходит нагноение экссудата. Это приводит к тому, что у женщины повышается температура тела, появляются острые боли в животе и промежности, ухудшается общее самочувствие.

Диагностика

В гинекологии существует много заболеваний, для которых характерна аналогичная симптоматика. Схожей картиной обладает миома, которая нередко диагностируется в начале менопаузы.

Для диагностики проблемы выполняется бимануальное обследование. Во время пальпации гинеколог обнаруживает, что матка увеличена в размере. После этого пациентке назначается УЗИ, которое точно показывает объем скопления и его характер:

- гидрометра – слизистый экссудат, вызванный усиленной секреторной активностью желез;

- пиометра – скопление смеси гнойных и слизистых выделений;

- гематометра – скопление крови.

Также выполняются инструментальные и лабораторные исследования, позволяющие установить причину патологии:

- томография – позволяет визуализировать внутренние органы пациентки и новообразование в трехмерном изображении;

- гистероскопия – дает возможность изучить состояние стенок матки и взять жидкость для анализа;

- биопсия – предполагает забор небольшого фрагмента внутренней оболочки матки для детального изучения;

- анализ крови на онкомаркеры – определяет риск малигнизации новообразования.

Результаты диагностики оцениваются в комплексе, что позволяет точно установить причину возникновения проблемы и определить, что надо делать дальше. Коррекционные мероприятия направлены на устранение провоцирующих факторов и выведение скопившегося экссудата.

Причины

Спровоцировать скопление жидкости у женщин может усиленная секреторная активность слизистого слоя матки или нарушение оттока экссудата. Частой причиной того, что в период постменопаузы появляются гинекологические проблемы, становится изменение гормонального фона. Прекращается выработка эстрогенов, которые играли важную роль в правильной работе органов малого таза.

Спровоцировать нарушение оттока экссудата в пожилом возрасте могут:

- атрезия шейки матки или просвета в цервикальном канале. Чаще возникает из-за недостатка эстрогенов и изменения эпителиальной ткани. Может быть спровоцирована механическими повреждениями или отклонениями от анатомической нормы строения органов малого таза;

- новообразования злокачественного или доброкачественного характера. Они могут располагаться на выходе из матки или внутри цервикального канала, например полип или узлы мышечной ткани;

- стриктура цервикального канала. Часто встречается в гинекологической практике после перенесенных инструментальных вмешательств с целью раскрытия зева, если они осложнились воспалительным процессом;

- синехии в полости или устье матки. Тонкие спайки между стенками появляются после выскабливаний, осложненных родов, инфекций и воспалений.

Усиленная секреторная активность желез в пожилом или преклонном возрасте появляется в следующих случаях:

- воспалительные заболевания инфекционного характера. Причиной становятся скрытые инфекции, изменение влагалищной микрофлоры. Если пациентка вовремя не прошла лечение, патология принимает хроническую форму, а ее проявления становятся менее выраженными. Однако это не говорит о выздоровлении – воспаление продолжает прогрессировать;

- патологии невоспалительного характера. Усиленную секрецию провоцирует эндометрит, гиперплазия эндометрия, эндометриоз;

- внематочные патологии. Жидкость может поступать из брюшной полости, фаллопиевых труб, яичников. С такими проблемами сталкиваются женщины при гидросальпинксе, опухолях на яичниках.

В группу риска входят пациентки, имеющие вредные привычки, беспорядочные половые связи, злоупотребляющие гормональными препаратами для экстренной контрацепции.

Лечение серозометры зависит от причин ее появления

Что делать?

Методика коррекции подбирается для каждой пациентки индивидуально. Если причиной скопления экссудата стали механические препятствия, лечение выполняется только хирургическим путем. При сращении внутренней поверхности цервикального канала рекомендуется бужирование. Если преградой стали новообразования, например киста, выполняется удаление опухоли.

При повышенной секреторной активности слизистого слоя к лечению подходят комплексно. Пациенткам назначают:

- антибиотики – для устранения колоний неспецифических микроорганизмов;

- иммуномодуляторы – для повышения защитной функции организма;

- эубиотики – для поддержания здоровой микрофлоры влагалища;

- протеолитические средства – для рассасывания экссудата;

- гормональные препараты – для заместительной терапии с целью поддержания нормального состояния органов малого таза.

Если объем жидкости не превышает пяти миллилитров, осуществляется наблюдение. При увеличении объемов жидкости выполняется аспирация или выскабливание.

Возможные осложнения

При отсутствии своевременной помощи экссудат увеличивается в объеме, в результате чего начинается воспалительный процесс. Происходит распространение патологии на другие органы малого таза. Давление экссудата на внутренние органы вызывает застойные процессы в малом тазу, нарушает кровоток. Что надо делать в этом случае, решает врач на основании дополнительных признаков заболевания.

Лечение серозометры проводится в том числе и таблетками

Прогноз и профилактические мероприятия

Для профилактики патологии необходимо обращаться к врачу при первых признаках неполадок в работе органов малого таза. Регулярные обследования у гинеколога, анализы и УЗИ помогут вовремя обнаружить проблему и предотвратить осложнения.

Прогноз при серозометре обычно благоприятный. После медикаментозной терапии жидкость изливается самостоятельно у девяти пациенток из десяти. Если лекарства не помогают вернуть матку в норму, следует прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Когда причинами скопления слизистого экссудата становятся опухолевые процессы, нельзя однозначно спрогнозировать результат лечения. Многое зависит от характера, размера и локализации новообразований.

Вывод

Серозометра – это диагноз, который ставится пациенткам при обнаружении у них в матке скопления жидкости. При выявлении проблемы необходимо как можно раньше приступить к коррекции, обещающей хорошие результаты. Пациентки в постменопаузе, однажды столкнувшиеся со скоплением экссудата, входят в группу риска и требуют особого внимания со стороны гинеколога.

Источник