- Как бороться синдром самозванца и что это такое?

- Что такое синдром самозванца?

- Синдром самозванца — хорошо это или плохо?

- Когда и зачем идти к специалисту

- Вы не супермен/супервумен

- Почему так важно получать обратную связь?

- Что такое синдром самозванца и как от него избавиться

- Распространенность синдрома самозванца

- Кто более подвержен синдрому самозванца — мужчины или женщины

- Синдром самозванца: тест

- Почему развивается синдром самозванца?

- Чем грозит синдром самозванца

- Как побороть синдром самозванца

- Подкаст-медитация РБК о борьбе с синдромом самозванца

- Как победить «синдром самозванца», перестать тревожиться и начать наконец зарабатывать

- «Самозванцами» в равной степени ощущают себя и женщины, и мужчины

- Что наука говорит о феномене сейчас: социальные сети на службе всеобщего унижения

- Важное сообщение

- Изучи врага: из чего состоит феномен «самозванства»

- Что делать со всем этим на практике?

- «Синдром самозванца» и деньги

Как бороться синдром самозванца и что это такое?

Время прочтения: мин

В 1979 году Паулина Клэнс и Сьюзан Аймс опубликовали статью «Феномен самозванца среди высокодостигающих женщин», в которой впервые появился термин «синдром самозванца». Они изучали женщин, которые достигли объективного успеха в карьере, но все равно ощущали себя обманщицами.

Сейчас от «синдрома самозванца» страдает все больше людей. С появлением интернета и его развитием возникли новые способы заработка и самореализации. Например, стать популярным блогером или стримером, и все они точно также подвержены этому синдрому.

В этой статье наш врач-психотерапевт Евгений Геннадиевич Ильченко расскажет о синдроме самозванца и подскажет, как с ним бороться.

Что такое синдром самозванца?

Согласно Клэнс и Аймс, «синдром самозванца» — это некий «внутренний опыт интеллектуальной фальшивости» у людей, не способных «переварить» свой успех. Они пришли к выводу, что у «синдрома» есть шесть характеристик:

- Цикл самозванца.

- Стремление быть особенным или быть самым лучшим.

- Аспект супермена / супервумен.

- Боязнь ошибок или неудачи.

- Отрицание собственной компетентности и игнорирование похвалы.

- Страх и ощущение вины за собственный успех.

Основа «синдрома» — внутренний конфликт. Синдром самозванца парадоксален: я чувствую себя обманщиком, но одновременно знаю, что это не так, это всего лишь «синдром». То есть какая-то часть меня верит в свои силы и в то, что я получаю признание заслуженно. Другими словами — это не какая-то тотальная неуверенность, а постоянное напряжение между уверенностью и сомнениями в своих способностях. Ведь если человек искренне уверен в своей некомпетентности, то зачем ему чего-то достигать? Он будет спокойно жить на своем уровне и не будет стремиться к чему-то великому.

Синдром самозванца — хорошо это или плохо?

Часто «синдром самозванца» мешает вступить на порог того, когда ваши навыки, ваш опыт и способности, наконец-то начнут приносить заслуженный уровень дохода или признания. С чем мы сталкиваемся в данном случае? С ограничивающим поведением: я недостаточно умен, рынок уже давно поделен, у меня еще нет опыта, надо поучиться, еще поучиться, может какой-то диплом, сертификат, курсы ещё и ещё.

Люди с «синдром самозванца» не редко требуют от самих себя безупречности во всех сферах жизни. Они хотят быть лучшими, особенными. Вследствии устанавливают себе практически недостижимые стандарты, а потом чувствуют себя подавленными и разочарованными.

Но как понять, что наступил тот момент, когда со своим самозванцем нужно что-то делать?

Когда и зачем идти к специалисту

Если вы обнаружили в себе хотя бы две из шести характеристик, значит, у вас есть «синдром самозванца». Но не всегда от него надо избавляться — только если «синдром» мешает жить или строить карьеру. В первом приближении понять это несложно:

- Карьера. Человек не претендует на то, что мог бы получить и что заслуживает — ему кажется, что они и на текущей позиции всех обманывает. Хотя на самом деле у него есть качества, которые принесли бы пользу компании и на более высокой должности.

- Качество жизни. Большая часть сил и нервов тратится не на выполнение работы, а на избегание разоблачения, чрезмерную подготовку к проектам, внутреннюю борьбу и обслуживание своих сомнений.

Вы не супермен/супервумен

Хочу описать случай из жизни, который наглядно демонстрирует, что брать ношу по силам и пробовать делать что-то новое — не так просто, но необходимо.

У меня была медсестринская практика после второго курса. Летом надо было учиться, ставить капельницы, выполнять внутривенные инъекции. У меня была медсестра-наставник, которая учила и говорила, как нужно делать, но в момент, когда нужно было ставить первую капельницу она отсутствовала. Рядом была другая медсестра, которая буквально выхватила у меня капельницу, иглу со словами: «Я сама буду делать все». В этот момент подошла моя наставница и сказала: «Хорошо, что ты со шприцом в руках родилась, но людям надо учиться».

Важно помнить, что мы не рождаемся профессионалами, мастерами своего дела, человеком, который сразу всё может и знает как делать. И часто это мешает попробовать себя в новом амплуа. Например, у меня была пациентка, которая писала стихи, но не могла получить никакого дохода от этого, и вот мы с ней вышли в процессе психотерапии на то, что сейчас есть возможность свои навыки, свой опыт и умения монетизировать, то есть сделать так, чтобы это приносило деньги. Она стала медицинским копирайтером.

Почему так важно получать обратную связь?

Если сравнить синдром самозванца с постоянно голодным внутренним монстром, то его аппетит отлично, хоть и не на долго, утоляет позитивная обратная связь. Мои пациенты ходят на работу и чувствуют себя, как на пороховой бочке: а вдруг сейчас наш руководитель узнает, что на самом деле я «не на своем месте» и получаю зарплату неоправданно?

В коллективной работе довольно трудно измерить собственный вклад. Поэтому не стесняйтесь обсуждать этот вопрос с руководителем. В компаниях часто есть возможность сделать это тет-а-тет через месяц или три месяца. Этот разговор помогает понять, какие к вам есть претензии или чем доволен руководитель. Вы можете обсудить свои страхи.

Если работодатель адекватный, то он поможет справиться с вашими страхами и сомнениями, что вы что-то делаете неправильно. Обратная связь с руководителем позволяет понять так это или нет, и что с этим можно сделать. Может можно пойти доучиться, а может быть вам скажут: «Слушай, ты классный, ты молодец, и все делаешь правильно, продолжай в том же духе и не забывай отдыхать». И это тоже правильно, потому что разграничение между работой и отдыхом, свободным временем, личными отношениями и работой крайне важны, для того чтобы не выгореть.

В случае с блогерством или стримингом также могут помочь, например, позитивные комментарии или реакции. Но определите круг по настоящему значимых для вас людей (авторитетов), окружите себя комьюнити сообществом и не пытайтесь понравится всем (обогреть Землю).

В коцне хотели бы скзаать: не бойтесь пробовать себя в новом деле, совершайте ошибки, учитесь на них, просите обратную связь и не стесняйтесь обращаться за поддержкой к окружающим вас людям, или специалисту, если этого требует ситуация .

Источник

Что такое синдром самозванца и как от него избавиться

«Для меня синдром самозванца — это чувство, что ты не дотягиваешь, но уже «застрял» в ситуации. Когда понимаешь, что не хватает умений, опыта или квалификации, чтобы иметь право здесь находиться, но ты уже тут, и нужно найти выход, потому что назад пути нет. Это не страх неудачи, а скорее ощущение что что-то сошло тебе с рук и скоро обнаружится», — так описывает это чувство Майк Кэнон-Брукс, сооснователь компании Atlassian, наиболее известные продукты которой — система отслеживания ошибок Jira и система совместной работы Confluence.

Чтобы понять, что вы испытываете нечто похожее, можно пройти тест, разработанный Полин Кланс и включающий в себя 20 утверждений с разной степенью согласия — от «совсем не верно» до «абсолютная правда».

Для принятия этого чувства и направления его себе на пользу важно осознать несколько вещей:

- другие тоже это ощущают;

- это не пройдет само собой даже после того, как удастся добиться определенного успеха;

- это ощущение может распространяться не только на профессиональную, но и на другие сферы жизни, например, отношения;

- это нормально.

Распространенность синдрома самозванца

По разным оценкам, те или иные проявления синдрома ощущали около 70% людей на планете [1]. Беспокойство о несоответствии навыков занимаемой должности или выполняемой работе свойственно и знаменитостям. Перед смертью Альберт Эйнштейн признался своему другу, что чувствует себя мошенником [2].

«Я был уверен, что раздастся стук в дверь, и на пороге появится человек с папкой в руках, который скажет мне, что все кончено, меня разоблачили и теперь мне придется найти настоящую работу»,

— писатель и сценарист Нил Гейман.

Кто более подвержен синдрому самозванца — мужчины или женщины

Впервые явление было описано в 1970-х годах американским профессором психологии Полин Роуз Кланс и клиническим психологом Сюзанн Имес на основе общения с женщинами, добившимися высоких результатов. Несмотря на объективные свидетельства успеха, они считали себя недостойными его и боялись разоблачения. Долгое время исследователи полагали [3], что синдрому подвержены только женщины. Все из-за гендерных ограничений. Женщины не занимали ответственных постов, а в большинство профессий пришли намного позже мужчин.

Позже Кланс в своей статье отметила, что проявлениям синдрома подвержены все люди независимо от пола. Исследования 1990-х годов подтвердили [4], что мужчины тоже ощущают синдром самозванца. При этом они реже говорят о своих проблемах и ходят к психотерапевтам, но рассказывают о страхах в анонимных опросах [5].

Строго говоря, называть это «синдромом» не совсем корректно, так как подобные чувства не означают каких-либо отклонений в состоянии психического здоровья и довольно естественны для любого человека.

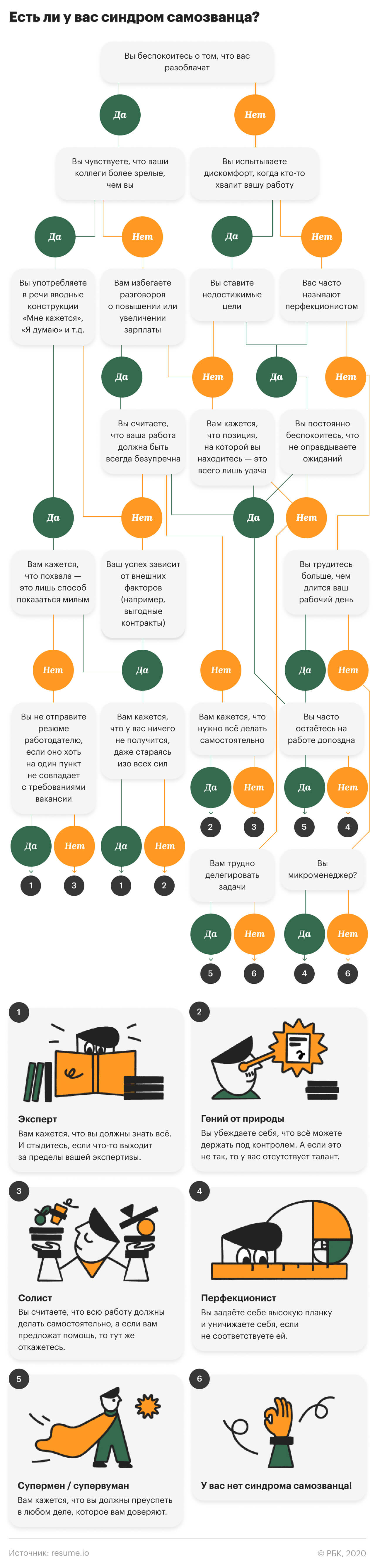

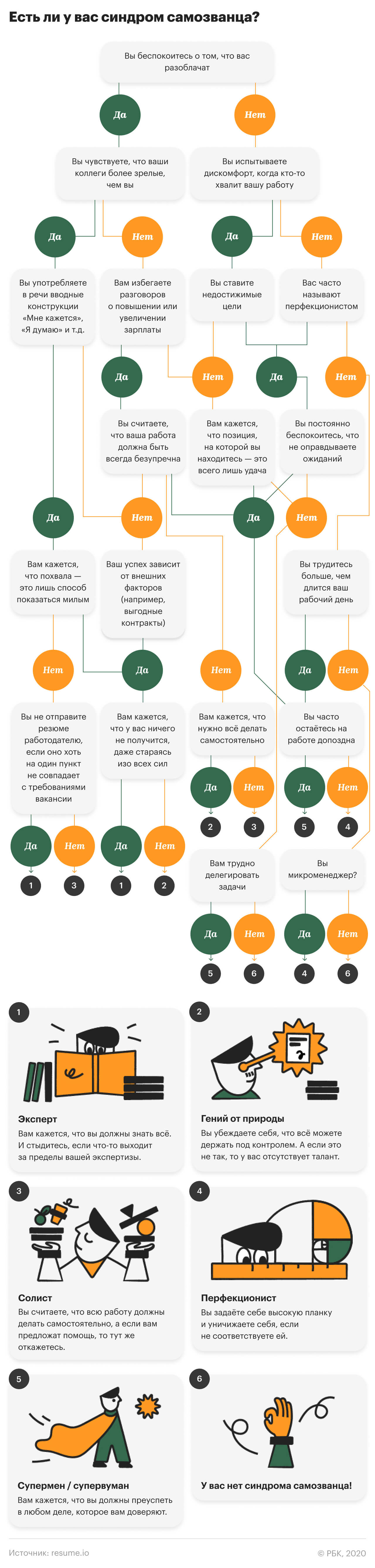

Синдром самозванца: тест

Доктор Валери Янг, международный эксперт, работающий над феноменом синдрома самозванца, выявила пять разных типов «самозванцев».

Двигайтесь по опроснику, чтобы понять, есть ли у вас синдром самозванца и к какому из пяти типов он относится.

Почему развивается синдром самозванца?

Однозначного ответа нет. Некоторые эксперты считают, что это связано с личностными качествами, другие выделяют семейные или поведенческие причины. Иногда проявление синдрома связывают с высокими родительскими ожиданиями от детей и страхом их не оправдать, который сохраняется даже во взрослом возрасте.

Также психологи указывают в качестве причины успешных братьев и сестер, которые по ощущениям человека, страдающего от синдрома самозванца, затмевают их. Высока роль и обманчивых картинок в социальных сетях, подпитывающих ощущение, что все вокруг счастливы и добились высоких результатов в работе, личной жизни, саморазвитии и т.д.

Чем грозит синдром самозванца

Синдром создает реальные проблемы в работе. Например, человек с синдромом самозванца боится взяться за новое дело. Он сомневается в себе, поэтому оттягивает начало работы или слишком долго доводит ее до идеала [6].

Люди с синдромом специально ставят себе более легкие цели, не проявляют инициативу и отказываются от интересных предложений [7]. Они могут просить меньшую зарплату, чем коллеги по цеху или не рассказывать о новых идеях [8].

Как побороть синдром самозванца

Само явление может быть полезным и играть нам на руку: так, страх разоблачения заставляет постоянно развиваться в своей области, проходить курсы и узнавать новое, перепроверять работу и доводить ее до совершенства. Но отсутствие контроля состояния может быть также разрушительным.

Если вы поняли, что все вышеописанное — это про вас, можно сделать следующее:

- посмотрите объективно на свои достижения;

- выпишите области, в которых вы достигли успеха;

- рассмотрите все факторы и причины, которые, как вам кажется, повлияли на него;

- подумайте, насколько, по вашему мнению, каждый из факторов способствовал достижению конкретной задачи и поставьте напротив число в процентах. На этом этапе может выясниться, что вы ошибочно списываете все свои успехи на удачу, но выразив это на бумаге, вы поймете, насколько это глупо выглядит.

Часто «самозванцы» не воспринимают никакой результат кроме безупречного, поэтому им необходимо учиться принимать ошибки и неудачи. Важно помнить: нельзя (и не нужно) всегда быть идеальным, можно просто быть достаточно хорошим в том, что ты делаешь.

Важно также то, как мы сами воспринимаем происходящее. Как пишет коуч и консультант Ким Менингер [9], чувства волнения и тревоги очень похожи с физиологической точки зрения, поэтому иногда можно просто настроить себя на другие переживания.

«Вместо того, чтобы думать: «Я обречен на провал. Все узнают, что я не подхожу для этого», лучше настроиться на мысли: «Я сейчас очень взволнован и с нетерпением жду этого приключения!», и тогда страх сменится на предвкушение», — советует Менингер.

Синдром самозванца сильнее всего проявляется тогда, когда покидается зона комфорта. И каждый раз, испытывая его, вы получаете сигнал, что двигаетесь вперед, развиваетесь.

В следующий раз, когда почувствуете синдром самозванца, искренне поздравьте себя: вы могли остаться в удобном, предсказуемом положении, избежать беспокойства и из года в год выполнять одну и ту же работу, для которой у вас слишком высокая квалификация, не раскрывая свой потенциал и жалея об этом, пишет Менингер.

Подкаст-медитация РБК о борьбе с синдромом самозванца

К своим успехам и неудачам важно подходить критически, оценивая все стороны, которые могли повлиять на сложившуюся ситуацию. Но чрезмерная самокритика может привести к ухудшению ментального состояния.

Один из способов избежать деструктивных мыслей – правильные установки и медитативные упражнений из подкаста «Время остановиться».

Источник

Как победить «синдром самозванца», перестать тревожиться и начать наконец зарабатывать

Эти мысли отравляют жизнь и определяют наши низкие доходы: «Я только выгляжу, как хороший специалист. Прошлый мой проект получился удачным случайно. Да и сделан-то он был из киселя и зубочисток. Просто никто не догадался. А штука, над которой я сейчас бьюсь – это вообще шарлатанство и очковтирательство. Меня скоро разоблачат, и я пойду подметать улицы…»

Так думают тысячи и тысячи действительно неплохих специалистов, и это является для них повседневной изматывающей проблемой. Возможно, самой главной в их жизни. В популярной литературе уверенность профессионала в том, что он на самом деле шарлатан и не соответствует высоким стандартам профессии, принято называть «синдром самозванца».

Наука не включает это явление в классификацию психических расстройств и поэтому предпочитает называть его «феномен самозванца». Однако психологи и философы занимаются им уже несколько десятилетий и могут подсказать, из чего примерно «феномен самозванца» состоит, и как прекратить его разрушительное действие на карьеру и качество жизни.

Что характерно, плохих специалистов, людей с поверхностными знаниями и невысоким уровнем интеллекта «синдром самозванца» не беспокоит. Они напротив имеют завышенные представления о собственных способностях и уровне профессионализма, хотя косячат на каждом шагу, не сознавая своих ошибок из-за низкой квалификации.

Это явление принято называть «эффект Даннинга–Крюгера» – по фамилиям двух американских социальных психологов, выдвинувших в 1999 году гипотезу о том, что такое метакогнитивное искажение на самом деле существует. К слову, она была подтверждена экспериментами, отчеты о которых были опубликованы в 1999, 2003 и 2008 годах.

Но вернемся к «самозванцам». Самоопределение в качестве «шарлатана» тоже является когнитивным искажением. Это баг психики, который можно отловить и пофиксить. Но для этого требуется усилием воли переключиться с привычного тревожного состояния на игру в «исследователя».

Давайте попробуем изучить вопрос и определить, из чего «синдром самозванца» «слеплен», кому присущ, и какие реальные шаги мы можем сделать для избавления от него.

«Самозванцами» в равной степени ощущают себя и женщины, и мужчины

Специалист по «синдрому самозванца», системный семейный психотерапевт из Москвы Людмила Булгакова в своем обзорном исследовании сообщает, что впервые термин зазвучал в 1978 году – в научной статье американских клинических психологов П. Клэнс и С. Имс «Синдром самозванца у женщин с высоким уровнем достижений: динамика и терапевтическая интервенция».

Исследование, которое легло в основу статьи, было посвящено психотерапевтической работе со 150-ю женщинами, имевшими выдающиеся академические и личные достижения, но ощущавшими себя «самозванцами». До проведения психотерапии они настаивали на том, что на самом деле они не так умны, как все думают, и что они ввели окружающих в заблуждение.

Некоторое время считалось, что феномен «самозванства» присущ именно женщинам. Связано это было с тем, что в 1970–1980 годах в США поднялась вторая волна феминизма. Женщины начали стремиться не только к тому, чтобы иметь равные юридические права с мужчинами, но и к возможностям получать качественное образование, участвовать в политике и бизнесе.

Поскольку в традиционно «мужском» мире женщинам было трудно реализовывать себя, именно они особенно остро ощущали свое «самозванство». Неудивительно, что наука поначалу обратила внимание на этот феномен как на специфически «женский».

Дальнейшие исследования на выборке из американских граждан показали, что «синдром самозванца» присущ представителям любого пола, любого этноса и любой сексуальной ориентации.

К 2000-м годам появились научные работы, которые доказали, что феномен иллюзорного самозванства связан с:

- самосаботажем или сознательным торможением своей карьеры;

- повышенным уровнем тревожности;

- депрессией;

- перфекционизмом.

Ученые-психологи выяснили, что «синдром» значительно снижает качество жизни псевдосамозванцев.

Что наука говорит о феномене сейчас: социальные сети на службе всеобщего унижения

В научной литературе конкурируют две точки зрения. Часть ученых считает, что «синдром самозванца» – это личностная особенность, которая формируется у некоторых представителей человечества в детстве и может проявляться в их дальнейшей жизни в большей или меньшей степени.

Другое научное крыло полагает, что это аффективное состояние, в котором может оказаться каждый человек.

Некоторые ученые высказывают гипотезу: сегодня феномен «самозванства» распространен потому, что СМИ и социальные сети формируют некие «стандарты» внешности, социальной успешности и профессиональной реализации, которым невозможно соответствовать.

Очень много людей ежедневно сталкивается в интернете с информацией о частной жизни своих сверстников. И она, как правило, сильно «отретуширована» и искажена в сторону «улучшения» реальности.

Столкновение с искаженной информацией об «успешном успехе» соседей по городу, стране и планете при сравнении с нашей собственной частной реальностью вызывает у нас крайне неприятное чувство. Ведь псевдостандарты из постов пользователей соцсетей сильно контрастируют с реальным качеством жизни человека, наблюдающего «успешных людей» в виртуальной среде.

Исследователи заметили: если раньше «синдром самозванца» был связан именно с профессиональной идентичностью, то теперь «самозванцами» себя чувствуют уже и в роли матерей, мужей, жен и т. п.

Ученые-психологи считают, что одна из причин распространения этого явления – популярность ошибочной и вредной идеи, говорящей, что существует некий принципиально «правильный» образ жизни, ведя который, якобы можно добиться любых высоких целей.

Одним из первых шагов, который мы можем сделать, чтобы преодолеть свой «синдром самозванца» – это прислушаться к науке, которая четко сообщает: никакого «правильного» образа жизни нет и быть не может.

Важное сообщение

Если вы диагностировали у себя «синдром самозванца», который вгоняет вас в депрессию или вызывает постоянную тревогу, лучший шаг – обращение к психотерапевту. Если вы саботируете свою карьеру на экстремальном уровне и находитесь в тупике, ваш выбор – именно качественная психотерапия.

И только если вы в принципе окей, и лишь временами страдаете перфекционизмом, сомнениями и легкой тревожностью, можно попробовать справиться с проблемой самостоятельно.

Изучи врага: из чего состоит феномен «самозванства»

Шотландский философ Кэтрин Холи (имеющая, кстати, и образование физика) утверждает: изучение «синдрома самозванца» – это первый шаг к его преодолению и достижению как профессионального успеха, так и личного счастья.

Единого согласованного понимания термина «синдром самозванца» в науке не существует. Однако о психологических установках типичного «самозванца» известно немало. Холи и многие ее коллеги считают, что они направлены либо на прошлое, либо на будущее, либо на уровень собственного профессионализма.

В первом случае «самозванец» считает, что его работа, сделанная когда-либо, не достаточно хороша или вовсе нехороша. Это может быть все что угодно – выступление на совещании «провалилось», квартальный отчет «никуда не годился», программный код «состоял из одних костылей», дизайн вышел «деревенским». Сфокусированный на прошлом «самозванец» тревожится от того, что его вот-вот «разоблачат», повнимательней приглядевшись к результатам его труда.

Во втором случае обладатель синдрома считает, что его «разоблачат завтра». Мол, сегодня все получилось, каким-то чудом все прошлые проекты удались, но вот-вот произойдет эпический провал. На следующем проекте все увидят, что квалификация «самозванца» «липовая».

Многие обладатели «синдрома» прекрасно сочетают тревогу за «вывод на чистую воду» их прошлых достижений и боязнь «оказаться шарлатанами» в будущем.

Есть и третий тип «самозванства»: специалист может признавать, что ему удается делать хорошую работу. Однако он считает, что ее результат зависит не от его личной квалификации, а от удачи, от его человеческого обаяния, от того, что он просто оказался в нужное время в нужном месте. На крайний случай – от того, что проект он тупо «высиживал задницей», то есть, тяжело трудился.

На практике все три типа «самозванства» встречаются в самых причудливых сочетаниях. Кто-то может считать, что ему не хватает таланта, и убедительно доказывать себе, что из прошлых успехов никак не следует перспектива будущих. Кто-то может ставить под сомнение сами результаты своего труда и отсюда выводить кажущееся «отсутствие таланта».

Большинство людей, склонных к мышлению «самозванца», практикуют комбинацию негативных психологических установок – сфокусированных на прошлом, сосредоточенных на будущем и подвергающих сомнению собственную компетентность.

Кэтрин Холи полагает, что «самозванцы» также делятся на «абсолютных» и «относительных». Первые сравнивают качество своей работы с некими ультра-стандартами. Скажем, автор статей считает, что на свете существуют «шедевры» – образцы хорошего сторителлинга, и уверяет себя в том, что его работы им не соответствуют. Это сравнение в неконкурентном контексте.

Вторые соотносят свои достижения с успехами окружающих. Им важно проявлять себя в профессии лучше, чем другие. И псевдосамозванцам кажется, что по сравнению с коллегами они никуда не годятся. Это сравнение в конкурентном контексте.

Психотерапевты, выбирая стратегию терапии, сначала пытаются выяснить – данный «самозванец» является «абсолютным» или «относительным»? Например, тому, кто беспокоится о соблюдении абсолютных стандартов, можно помочь заметить, что вообще-то его коллеги им тоже не соответствуют.

А тому, кто тревожится о том, чтобы быть лучше, чем другие, можно подсказать сосредоточиться на достижении успеха в конкретных, собственных условиях, а «не по рынку вообще». Убедить «самозванца» в том, что его установки иллюзорны, достаточно сложно. Поэтому психотерапевты и идут на подобные «хитрости».

Ключевой проблемой обладателя синдрома является страх грядущего «разоблачения». Психологи и философы предполагают, что дело даже не в самой якобы «низкой компетенции» боящегося. А в его фантазии, что вслед за «разоблачением» он непременно окажется в ситуации морального унижения.

Среди таких ситуаций «самозванцу» могут представляться:

- увольнение с работы;

- исключение его из привычного круга общения;

- состояние стыда при свидетелях;

- разочарование окружающих в «самозванце».

Холи считает, что сам язык людей, подверженных «самозванству», подсказывает еще одну глубинную вещь. Говоря о себе слова «самозванец», «шарлатан», «мошенник», «буду разоблачен», обладатель «синдрома» выдает, что он искренне думает, будто преднамеренно обманывает людей.

То есть, «самозванцы» считают, что проблема не в их «неадекватности» (хотя такое убеждение тоже встречается), а в том, что они систематически совершают этически запретные действия.

Как ученый Кэтрин Холи высказывает довольно печальное предположение: самые суровые «самозванцы», которые прямо убеждены в том, что в своей сфере деятельности они неадекватны, на самом деле сдались как профессионалы и направили свою энергию на что-то другое.

Именно поэтому они и не способны в полной мере осознать свой «синдром» – ведь такие люди скрывают от себя то, что их профессия их больше не интересует…

Мы в агенстве «Текстерра» не страдаем ни высокомерием, ни «синдромом самозванцев». Мы адекватные 🙂 С 2007 года успешно разрабатываем стратегии контент-маркетинга для бизнеса и реализуем их в больших и камерных проектах. Если вашему предприятию требуется получить на сайт недорогой и качественный трафик за счет контента – смело обращайтесь. Поможем.

Нельзя не отметить и самый странный вариант проявления феномена «самозванства». Некоторые действительные профессионалы могут адекватно оценивать качество своей работы и осознавать, что они мастера своего дела. Но при этому все равно испытывать страх «разоблачения».

Психологический механизм такого «самозванства» схож с одним из вариантов фобических расстройств. Это когда человек может твердо знать, что, например, пауки в его стране абсолютно безопасны, но при этом панически их боится.

Что делать со всем этим на практике?

Не правда ли, даже от одного чтения о том, как устроен «синдром самозванца», он немного уменьшается? Это проявляется действие самопомощи на основе осознанности. Но, к сожалению, не для каждого она быстро работает. Причина тому – парадокс: чтобы признать то, что я талантлив и успешен, нужно согласиться с фактом – я настолько неадекватен, что страдаю от «синдрома самозванца». А такое признание как бы перечеркивает адекватность вообще и в профессии в частности.

Еще одной проблемой в самопомощи Кэтрин Холи называет явление, когда синдром самозванца у профессионала своего дела вызывает ступор и приводит к постепенному понижению компетенции и способности поддерживать и улучшать свои навыки. В этом случае «самозванец» попадает в ловушку самосбывающегося пророчества: он становится действительным самозванцем, потому что ранее уверился в том, что «самозванец».

Однако кто предупрежден, тот вооружен. Попробуем на основе того, что мы узнали, построить для себя список новых привычек, которые таки позволят оказать себе помощь и укротить навязчивый «синдром» (напоминание: если случай тяжелый – лучше обратиться к психотерапевту).

Для осознания своего действительного места в профессии полезно:

- Не рассуждать теоретически об абсолютных стандартах ремесла, а попытаться к ним приблизиться, несмотря на боязнь: скажем, пройти курсы повышения квалификации и затем поставить себе более высокую планку, чем была вчера. Пример: веб-райтер, журналист (автор текстов в широком смысле) видит статьи признанного мастера и понимает, что это круто, но почему «круто» – не понимает. И потому не знает, как сделать так же. Он ищет, не проводит ли этот мастер или его столь же профессиональный коллега курсов писательского мастерства? Покупает доступ и проходит их под девизом: «профессиональное образование – это лучшее помещение капитала».

- Попробовать проэкзаменовать себя и честно выявить те профессиональные области, в которых мы слегка «плаваем». А затем налечь на изучение именно этих областей. Пример: композитор и музыкальный продюсер, который работает с «эпической» рекламной музыкой сталкивается с тем, что в его треках ударные инструменты звучат недостаточно драйвово и мощно. Он ищет на YouTube обучающие ролики по ключевым словам «epic percussion», «компрессия ударных», «софт-клиппинг в миксах» и обнаруживает, что масса технических знаний по этой проблеме доступна в несколько кликов мышкой. Затем он устраняет пробелы в своей квалификации на практике.

- Писать о своей работе в соцсетях и, возможно, в отраслевых блогах. Несмотря на непременный приход в комментарии к каждому посту нескольких неадекватов и связанные с этим неприятные чувства, публичная рефлексия чрезвычайно полезна. Девиз тут такой: «объясняя другим, понимаю сам». Пример: у SMMщика есть удачный кейс, который не подпадает под умолчание из-за NDA. Специалист описывает его публично: «… недавно перед нами стояла такая-то задача. Мы сломали головы себе и бухгалтерии, но придумали то-то и то-то. Реализовали так-то, и результат был такой-то. Довольны остались все! (Кроме бухгалтерии)».

- Просить коллег научить вас их специфическим «фишкам». Это только кажется, что все профессионалы над своими «секретными» навыками чахнут, как над златом. Очень многие готовы делиться своими знаниями и лично, и публично (в профильных блогах, соцсетях). Не стоит стесняться спрашивать – мол, Алексей, а как по-вашему эффективнее всего решать такую-то задачу? Откажутся вам отвечать на самом деле единицы. А из ответов нескольких специалистов потом можно будет собрать интересный профессиональный «пазл».

Указанные пункты – это про вовлеченность в профессию. Если вы на это способны, значит вы в глубине души еще не сдались, как описанная несколько выше часть мнимых самозванцев. Если вам кажется, что вы на такое НЕ способны, то вспомните старую мудрость: страх лечится, когда вы поворачиваетесь к нему лицом.

Это рационально – несмотря на боязнь, проходить образовательные курсы, общаться с коллегами на тему «как сделать…», рассказывать публично самому о том, каким образом удалось чего-то добиться.

Против тревоги – а именно навязчивую тревогу вызывает «синдром самозванца» – хорошо работает действие. Боишься писать статью – сейчас же садись ее писать. Усилие потребуется только для того, чтобы начать. Страх уйдет после нескольких первых абзацев.

Здесь задействован гормональный «дофаминовый механизм», которые в том числе позволяет «хакнуть» прокрастинацию.

И еще раз вернемся к осознанности. Имеет смысл в ежедневном режиме (и лучше письменно – в тайной тетрадке) проговаривать свои чувства по поводу собственной профессиональной состоятельности.

Попробуем уделять десять минут по утрам тому, чтобы писать примерно следующее: «Сегодня я не пытаюсь никого обмануть. Я буду обсуждать с руководителем и коллегами свои задачи открыто. Если мне будет что-то непонятно, я сразу переспрошу. Я почитаю о своей задаче доступную литературу, блоги и посмотрю видео по теме.

Я никого не обманывал вчера, никого не обману сегодня и завтра. Я никогда никого не обманывал по поводу своей квалификации. Поэтому меня не в чем «разоблачать». И у меня нет причин попадать в стыдную ситуацию. Я люблю свою работу, она интересная…»

«Синдром самозванца» и деньги

Тревожное сомнение в собственной компетенции заставляет нас снижать уровень притязаний и соглашаться на плохо оплачиваемую работу. Эта «связка» работает в обе стороны: если мы получаем оплату труда ниже рынка, мы начинаем сомневаться в своей профессиональной состоятельности.

Из замкнутого круга есть несколько выходов. Для условных «джуниоров» – уходить из ноунейм-компаний и штурмовать компании с именем. Согласиться хоть и на ту же оплату труда, но попасть в среду, где «джуниора» будут окружать профи. И где он естественным образом вырастет за год-два – и в квалификации, и в деньгах.

Для «миддлов» и «сеньоров» в любой профессии, зарабатывающих явно ниже рыночных стандартов, выход – немедленно начать мониторинг реально интересных вакансий и рассылку резюме (или рассмотреть начало собственного бизнеса – например, так называемой «самозанятости»).

При поиске вакансий или возможностей получить заказы от бизнеса в качестве самозанятого стоит сознательно отсекать все предложения по компенсации, которые ниже среднерыночных. А реагировать в первую очередь на «запросы мира» с оплатой труда выше рынка.

Это игра в долгую – поиск может занять несколько месяцев. Имеет смысл прибегать к слугам частных HR-специалистов и даже пообщаться с роботизированным сервисом «Яндекс.Таланты»; подписаться на все доступные живые каналы с вакансиями в Telegram; зарегистрироваться в сервисах типа «Фрилансим» (теперь «Хабр Фриланс»); мониторить соцстети по ключевым запросам «требуется тот-то» и так далее.

Никто не знает, откуда придет искомая возможность повысить свой статус. На самом деле уже одно намерение сделать это меняет фокус нашего внимания. Мы просто начинаем видеть возможности, а раньше казалось, что их просто нет.

«Синдром самозванца» очень часто бывает вызван низкими заработками и кажущимся отсутствием перспектив. Психологически это трудно осознать, потому что привычное деловое, дружеское и родственное окружение вольно или невольно навязывает нам стереотипные представление об окружающем мире.

Увы, но наш «синдром самозванца» выгоден бизнесу (он может меньше платить за дорогую работу); может быть выгоден кому-то из близких (им легко вызывать у нас чувство вины и затем манипулировать нами); может быть выгоден друзьям (на фоне «самозванца» в своих глазах они выглядят ого-го).

Поэтому спасение утопающего «самозванца» – дело рук самого «самозванца». Знания, осознанность и действие – инструменты этого спасения. Цели же спасения – самореализация, личное счастье и освобождение от удушающей тревоги. Что может быть выше и естественней этих целей? Пожалуй, только любовь. Но это уже другая история…

Источник