- Статьи → Как избавиться от солончака [+аудио]

- Сергей Кошелев, главный агроном ООО «Энергия» (Пролетарский р-н, Ростовская область):

- Пётр Коротецкий, агроном-консультант ООО «Дол-Агро» (г. Краснодар):

- Два простых способа удалить соль из почвы

- Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория

- Федеральное государственное бюджетное учреждение

- Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория

- Новости

- Засоление почвы — 3. Как с ним бороться?

Статьи → Как избавиться от солончака [+аудио]

Для многих овощеводческих хозяйств серьёзная проблема – засоление почв, грозящее вывести из оборота значительные посевные площади. Как бороться с этой бедой? Каким культурам отдать предпочтение?

Сергей Кошелев, главный агроном ООО «Энергия» (Пролетарский р-н, Ростовская область):

– Поливные земли наши относятся к приманычскому чернозёму. Но я считаю, что это тёмно-каштановые почвы. Гумус там на глубину всего лишь от 12 до 17 см. Полив проводится давно, а плодородный слой слабый, рядом река Маныч и оросительный канал, поэтому происходит большое засоление. Показатель pH почвы превышен местами вдвое. Около 15% поливной площади под солончаками.

Как мы боремся с засолением? Раз в пять лет на всех полях вносим по 10 тонн фосфогипса. А на солонцовых пятнах, где вообще ничего не растёт (картошку посадили – сгнила, даже не взошла), вносим по 20 тонн фосфогипса. Два года назад стали вносить в эти солончаки по 40-50 тонн перепревшего навоза. У нас для этого есть возможности – 1 200 голов скота на откорме. И по фосфогипсу, и по органике эти нормы даже выше рекомендованных. Но даже такие меры пока не дали ожидаемого эффекта.

На одном из полей, площадью 70 га, где очаговый участок солончака занимает 7 га, посеяли пшеницу, но она на этом участке погибла. Тогда мы посеяли там суданку, которая неприхотлива и вроде бы нормализует почву, нейтрализует солонцы. Два года сеяли суданку. В результате из 7 га освободили от солонцов только 3 га. А

4 га так пока и не вылечили. Вот такие у нас почвы.

Каждый год помимо перечисленного мы стараемся ещё что-то делать для предотвращения угрозы дальнейшего засоления. Дренаж прокладываем: роем каналы, укладываем трубы, чтобы вода сходила. Но это очень дорого. Если бы мы не принимали мер по профилактике засоления и не боролись с этой бедой, то площадь непригодной земли на поливных участках наверняка увеличилась бы до 50%.

Агрохимобследования почвы на овощных плантациях проводим дважды в год. Перед посадкой картофеля ( выращиваем чипсовый под заказ завода-переработчика, срок посадки – начало июня), в первых числах мая, берём образцы почвы и отправляем в лабораторию. Второй анализ проводим осенью.

Недостаток питательных веществ возмещаем минеральными удобрениями. Поскольку картофель чипсовый, то требования к качеству продукции жёсткие. Всё строго по ГОСТу. Если чуть переборщил с азотными или калийными удобрениями, это сразу зафиксирует заводская лаборатория.

Лук выращиваем на капельном поливе. Картофель как на «капле», так и на круговых дождевалках. В минувшем году мы получили по 100 т/га лука и по 40 т/га картофеля.

Лет восемь назад ассортимент овощных культур в нашем хозяйстве был значительно разнообразней. Выращивали помидоры, огурцы, баклажаны, морковь… Сбывали урожай на консервные заводы в Семикаракорск и Багаевкую. Но затем эти заводы стали сворачивать приём овощей. Продукция стала пропадать. Пришлось сократить перечень культур, оставить те, что менее требовательны к почвам.

Пётр Коротецкий, агроном-консультант ООО «Дол-Агро» (г. Краснодар):

— Недостаток элементов питания в почве, за счёт большого выноса, является особенно серьёзной проблемой для выращивания овощных культур. Внесение макроудобрений частично решает эту проблему. Но, даже если и удастся сформировать урожай, то нехватка, некоторых микроэлементов может негативно отразиться, к примеру, на товарном виде, транспортабельности, лёжкости и вкусовых качествах продукции. А всем нам хотелось бы сформировать ещё больший и качественный урожай, который компенсирует затраты и принесёт прибыль.

Именно для этих целей была разработана и успешно применяется уже много лет серия микроудобрений ОРАКУЛ. В неё входят комплексные препараты для обработки посадочного материала и замачивания рассады (ОРАКУЛ семена), а также вегетационных обработок (ОРАКУЛ мультикомплекс).

Каждый из этих препаратов содержит 11 макро- и микроэлементов, оптимально сбалансированных между собой под определённые фазы развития растений. Оригинальный и высококонцентрированный состав позволяет нам обеспечить растения всеми необходимыми элементами питания, даже при недоступности их в почве. А мы знаем, что наличие в почве определённых элементов, вовсе не обеспечивает их усвояемость за счёт нахождения в труднодоступных формах.

В серию входят также 9 микроудобрений-компенсаторов, с помощью которых можно устранить нехватку таких элементов как Бор, Цинк, Сера, Медь, Железо, Марганец, Магний, Молибден и Кобальт.

Особенностью микроудобрений ОРАКУЛ является наличие в составе колофермина, который обеспечивает максимальные усвоение (до 100%) и эффективность микроудобрений. В них нет балласта. Каждый вложенный рубль приносит прибыль.

Но, если мы хотим ускорить ростовые процессы и защитить растения от возвратных заморозков и жары, то здесь нам понадобиться ещё и стимулятор. По эффективности и многофункциональности нет равных препарату ВЛ 77, который обладает 10-ю основными свойствами. К выше перечисленному, он также снимает пестицидный стресс, работает как адаптоген, укрепляет иммунитет и ускоряет выход ранней продукции.

Согласно многолетним данным, комплексное применение препаратов ВЛ 77 и ОРАКУЛ, к примеру, на огурцах даёт прибавку к урожаю +56-79 ц/га. На томатах +73-154 ц/га с лучшим товарным видом, транспортабельностью и вкусовыми качествами.

Данные препараты применяются практически на всех овощных культурах и успели завоевать симпатии овощеводов в различных регионах России и за рубежом.

Источник

Два простых способа удалить соль из почвы

Почва бывает соленой по многим причинам. Главная из них – непромывной грунт. Вообще солонцы в Средней полосе это явление редкое. Дело в том, что там очень много дождей, в результате которых соли вымываются вглубь почвы. А вот на Юге дождей меньше, и там солонцы встречаются гораздо чаще. К тому же жара приводит к испарению воды, а соли, содержащиеся в ней, остаются в почве.

Засолить почву можно, если использовать для полива соленую воду. Внесение удобрений тоже постепенно досаливает землю, так как минеральные удобрения сами по себе также являются солями.

Борются с засолением разными способами. Самый простой – посев сидератов. Причем сильнее всего рассаливают почву сорго и суданская трава. Не менее полезны посевы люцерны. Она, как мощный насос, высасывает соли из почвы. Только высаживать в саду ее надо осторожно, так как она очень сильный конкурент для винограда и деревьев за воду и питательные вещества.

Но самый быстрый способ кардинально изменить засоленную почву – при помощи гипсования. Для этого на каждый 1 м2 вносят по 200-300 г гипса, все хорошо перекапывают и ждут пару недель, пока подействует.

Гипс делает соли в почве водорастворимыми, после чего их можно вымыть поливной водой в более глубокие слои почвы. Для этого сад и виноградник заливают водой, промачивая землю на глубину не менее 70 см. То же самое можно проделать и на огороде.

Справка от «Хозяйства»

Гипсованная почва работает около пяти лет, то есть каждый год ее можно промывать, вымывая соли в нижние слои почвы, где практически нет корней культурных растений.

Качество гипсования во многом зависит от того, как тщательно гипс смешали с почвой, поэтому лучше вместо перекопки внести гипс с помощью мотоблока или культиватора.

Лучше всего гипсовать почву осенью, когда спала жара и испарение влаги минимально. Полезно после промывочного полива замульчировать почву соломой или травой.

Источник

Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория

Новости

Систематическое недовнесение в почву сельхозтоваропроизводителями области органических и минеральных удобрений приводит к истощению запасов гумуса , что отрицательно влияет на агрофизические, физико-химические свойства почвы и ее биологическую активность. В результате этого ухудшается водно-воздушный, тепловой и пищевой режим, уменьшается способность почвы противостоять такому негативному явлению как засоление.

По данным агрохимических служб, в области насчитывается порядка 620 тыс. га солонцовых почв.

Агрохимиками ФГБУ «Саратовская МВЛ» также при проведении агрохимического обследования земель, особенно в Левобережных районах области выявляются солонцовые участки земли.

Для справки: Солонцы характеризуются крайне неблагоприятными водно-физическими свойствами; низкой водопроницательностью, влагоемкостью и диапазоном содержания активной влаги. Во влажном состоянии они сильно набухают, в сухом обладают высокой плотностью и твердостью, их трудно обрабатывать.

В составе ППК (почвенно-поглощающий комплекс) солонцов много обменного натрия (13-60% емкости обмена). Часто в больших количествах содержится магний (25-45% емкости поглощения). Щелочность солонцов высокая (pH 8-10).

Существует несколько способов мелиорации солонцов:

Химическая мелиорация – предусматривает внесение в пахотный слой химических мелиорантов. В их качестве используют природные сыро-молотый гипс и известняк, а так же промышленные отходы – фосфогипс и дефекат.

Доза внесения мелиоранта должна быть достаточной для вытеснения 90-95 % обменного натрия.

Самомелиорация солонцов – предусматривает вовлечение в мелиорируемый слой солей кальция и гипс — и карбонатсодержащих горизонтов. Этот прием используется на высококарбонатных, высокогипсовых, мало – и средненатриевых солонцах степной Левобережной зоны области.

Для вовлечения солей кальция в мелиорируемый слой используют ярусную вспашку. При ярусной вспашке плодородный слой сохраняется на поверхности пашни и полностью оборачивается, а солонцовый и подсолонцовый (гипс или карбонатсодержащий) перемешиваются между собой. Такая технология более экономична и позволяет восстановить плодородие солонцовых участков.

Источник

Засоление почвы — 3. Как с ним бороться?

Итак, в предыдущих двух обсуждениях мы выяснили «Откуда берется засоление почвы?», а также «Каким оно бывает и чем нам мешает?» Теперь самое время выяснить — что же делать с этой проблемой? Как ее не допускать и какие меры предпринимать, если она уже случилась?

Начнем с профилактики.

Первым делом возьмите в привычку всегда контролировать уровень содержания солей в почве, как минимум ежегодно, а в орошаемом земледелии лучше и 2-3 раза за сезон. Поскольку накопление солей в почве может происходить достаточно быстро, и если вовремя не заметить проблему, то можно упустить момент, когда еще есть возможность что-то исправить.

При малейшей тенденции к росту засоленности — найдите причину этого (либо выпарной режим полива, либо завышенные дозы удобрений, либо полив засоленной водой, либо подъем минерализованных грунтовых вод).

Нашли причину — сразу же правильно реагируйте.

Как можно удалить растворимые соли из почвы?

Конечно же промывкой. На то они и растворимые соли, чтобы быть способными вымываться.

Для эффективной промывки солей нам нужны две вещи — качественная вода (пресная, с низким содержанием солей) и хорошая водопроницаемость почвы.

Начнем с водопроницаемости. Хорошо тому, кто работает на легкий почвах — песках и супесях. А как быть, если вам достались глинистые или тяжелосуглинистые почвы?

В этом случае водопроницаемость должны обеспечить вы сами. Начните с осенней обработки почвы чизелем на глубину 50-70 см.

Вот таким например:

Этот агроприем является одним из самых действенных в борьбе с засолением, причем даже для неорошаемых полей, ведь он позволяет максимально использовать для промывки солей осенние и зимние осадки (а это как правило чистая вода, лучше всего справляющаяся с задачей снижения уровня засоления).

В особо сложных случаях используйте профилирование почвы — формирование гряд и гребней. Это облегчает промывку солей из зоны корневой системы, размещенной в гребне, в межгребневое пространство.

Вот как растет на высокой гряде брокколи:

По ходу сезона выращивания на почвах с высоким уровнем солей на пропашных культурах очень хорошо проводить щелевание междурядий. Эта операция немного похожа на чизелевание, но в отличие от него щелевание не сплошная а междурядная обработка и потому рабочие органы щелевателя узкие, уже чем у чизеля. Глубина щелевания 35-45 см и такие щели выполняют свою функцию повышения водопроницаемости почвы в течение нескольких месяцев.

Междурядия на луке после щелевания:

Но и этого недостаточно. Ну промоем мы соли на глубину 30-50 см ниже уровня почвы а по они потом благополучно опять подымутся, нам нужно их убрать с поля максимально подальше. И потому перед промывкой солей на поле нужно обустроить дренаж. Дренажные канавы помогут отвести соли за пределы поля, в ближайший овраг, обочину, или прочий малоценный для земледелия участок. Эти же траншеи помогут в будущем контролировать уровень грунтовых вод (если они залегают высоко и имеют высокую степень минерализации).

Дренаж возле участка сада в Венгрии:

Дренажная траншея возле поля люцерны в Грузии:

Расчет дренажа конечно должны делать специалисты, на основе изучения всех характеристик почвы (в том числе и гранулометрического анализа). Но общее правило таково, основная дренажная траншея делается в самой нижней точке участка а к ней (если поле большое) примыкает сеть вспомогательных дренажных траншей.

Окей, теперь у нас есть куда промывать соли. Но хорошо бы чтобы было чем промывать!

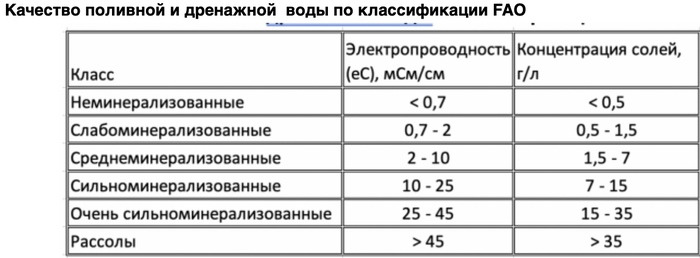

И мы приходим к вопросу качества воды для полива и для промывки солей. Это качество тоже определяется проведением лабораторного анализа и по его результатам вода относится к одному из классов:

Качество поливной и дренажной воды по классификации FAO

Для промывки засоленных почв в идеале нужно использовать воду только первого класса — неминерализованную. Впрочем, в ряде случаев, когда засоление высоко и стоит задача хотя бы снизить уровень содержания растворимых солей в почве, то для промывки можно использовать и воду второго класса — слабоминерализованную.

Но что делать если ваша вода имеет более высокое содержание солей, чем допустимо для промывки и вообще для полива?

Чем же тогда промывать соли на ваших грядках?

Вариантов тут два.

Первый, упомянутый выше — максимально использовать естественные осадки, дождевую и снеговую талую воду. Осеннее чизелевание, снегозадержание, профилирование почвы — все эти операции окажут неоценимую помощь в подобных случаях.

Вариант второй — покупка фильтра обратного осмоса и очистка воды от растворенных в ней солей.

Конечно же это весьма недешевое «удовольствие», но при разумном подходе эти затраты можно существенно сэкономить.

Для этого нужно просто разбить ваше поле на 7 поливных блоков. И при заказе расчета фильтра обратного осмоса (а он рассчитывается из требуемой производительности куб/час, исходной еС воды и желаемой еС воды) вы исходите из стратегии периодической промывки солей.

То есть шесть из семи поливных блоков вы поливаете неочищенной водой (с повышенным содержанием солей) а седьмое поле — водой после опреснения фильтром обратного осмоса. На следующий день пресная вода подается на блок номер два и так далее по кругу.

Такая стратегия позволяет удерживать концентрацию солей на каждом участке в пределах допустимой за счет еженедельных промывок, но при этом очень существенно снизить стоимость приобретаемого оборудования.

Если почвы очень глинистые и не позволяют промыть соли даже при всех упомянутых выше рыхлениях и щелеваниях, то в этом случае делают поверхностные промывки, многократно затапливая участок, периодически сбрасывая в дренаж воды, впитавшие в себя растворимые соли. Такая операция требует тщательной планировки почвы и обустройства чеков для затопления.

Промывку солончаков лучше делать в конце лета или осенью, чтобы свести до минимума подтягивание солей за счет активного испарения влаги с поверхности почвы. Все эти операции достаточно сложные и должны проводиться под контролем специалистов, но зачастую без них успешное интенсивное овощеводство может стать невозможным.

Кроме радикальных способов мелиорации солончаков, есть еще ряд мероприятий, которые способствуют хотя бы временному снижению остроты проблемы.

К таким операциям относится внесение высоких доз соломистого полуперепревшего навоза или компостов на поля. Очень эффективен также и посев сидеральных культур с последующей их запашкой в почву.

Частицы соломы, перегнивающих стеблей растений обеспечивают дополнительный дренаж и улучшают условия промывки солей, а в процессе разложения органики часть лишних ионов связывается бактериями, разлагающими органику, что и обеспечивает эффект рассоления.

Этот метод конечно же более всего должен интересовать дачников — огородников, ведь он гораздо доступнее, чем организация промывки солей из почвы (впрочем срабатывает это только при умеренном уровне проблемы, тяжелые случаи без промывки не вылечить).

Заметьте — ранее я писал, что неумеренным внесением навоза можно создать себе засоление а сейчас пишу, что навозом можно его лечить. Противоречия тут нет, просто навоз навозу рознь. Сильноперепревший перегной-сыпец за годы минерализации растерял большую часть вей органики и накопил много солей, и злоупотреблением им как раз и можно доиграться до засоления. А вот соломистый, богатый подстилкой, полуперепревший (или даже свежий но после правильной подготовки) коровяк (или конский навоз)- много раз выручал нас в случаях проблем с солями. Не годится для этих целей ни птичий помет, ни овечий, конечно же.

А можно ли «лечить» засоление гипсованием?

Ни в коем случае нет!

Гипсование применяется для мелиорации солонцов а не солончаков. . А это несколько иная проблема почвы (к сожалению фермеры часто их путают).

Внесение гипса не является методом мелиорации солончаков, но нередко облегчает их промывку за счет повышения водопроницаемости почвы.

Солонцы (солонцеватые почвы) формируются в условиях непромывного водного режима при накоплении в почвенном поглощающем комплексе натрия (реже – магния). Солонцы вовсе не характеризуются высокой концентрацией ионов в почвенном растворе и выглядит они иначе, чем солончаки.

Солонцеватые почвы расчленены в вертикальном срезе на горизонты, сверху вниз – гумусовый, солонцовый и переходный.

Такая почва во влажном состоянии вязкая, липкая, а при подсыхании становится сразу же твердой, на поверхности образуется толстая корка каменной твердости, которая нередко не дает возможности всходам пробиться через нее. Солонцеватая почва фактически не имеет состояния «физической спелости», из переувлажненного состояния она моментально переходит в пересохшее, а нередко под сухой и твердой коркой скрывается мокрая вязкая почва. В почве остро не хватает воздуха для нормального развития корневой системы, что приводит к сильному угнетению растений. Такие почвы непригодны для выращивания овощей.

Так вот именно солонцы и гипсуют. Кальций, содержащийся в гипсе, замещает натрий в ППК и почва становится рыхлой и водопроницаемой.

А при чем тут наша обсуждаемая проблема?

А при том, что эффективность нашей промывки засоленных почв прямо пропорциональна водопроницаемости почвы и если мы не обратим внимание и на этот важный показатель (уровень солонцеватости почвы, доля обменно-поглощенного натрия в общей емкости поглощения), то можем иметь серьезную проблему — льем воду для промывки солей, а соли не вымываем.

И как раз в этом случае гипсование, не являясь по сути самостоятельным методом мелиорации солончаков, может помочь нам очистить почву от растворимых солей наиболее эффективно.

Так что гипсование ни в коем случае не может самостоятельно избавить нашу почву от засоления, зато в ряде случаев может стать важным вспомогательным инструментом решения этой проблемы.

Засоление почвы, одна из самых распространенных в мире и самых опасных для растений проблем. Этот параметр в ряде случаев имеет гораздо более решающее значение при выборе участка под выращивание той или иной культуры чем содержание гумуса, механический состав или содержание элементов питания.

Но и эта проблема решаема. И если внимательно контролировать здоровье вашей почвы, вовремя и грамотно реагируя на опасные отклонения, вы сможете в течение многих лет получать высокие урожаи, не только не снижая плодородия почвы, но и наоборот, повышая его.

Источник