Химические способы борьбы с сорняками

Наряду с агротехническими приемами борьбы с сорняками широко распространен химический — использование гербицидов.

Для борьбы с многолетними сорняками (гумай, свинорой и др.) обычно применяют далапон путем сплошного внесения препарата на поле после зяблевой вспашки из расчета 40—55 кг/га. При внесении гербицида в растворе с использованием наземной аппаратуры ОВХ-14 расход — 400 л/га. Учитывая, что указанные сорняки обычно занимают не все поле, а размещаются по нему кулигами, гербицид следует вносить только там, где они есть. С этой целью перед началом внесения далапона просматривают все поле и отмечают опознавательными знаками места, засоренные гумаем и свинороем. Это позволяет экономнее расходовать препарат и уменьшать вред гербицида на растения, который нередко бывает существенным.

Борьбу с сорняками на межах, обочинах дорог, бортах оросителей проводят весной, в период появления всходов однолетних сорняков и отрастания многолетних. Если оросители обсажены шелковицей, то срок обработки устанавливают по состоянию шелковицы и проводят ее перед началом распускания почек. Для этих целей используют гербициды общеистребительного действия.

Против однолетних сорняков применяют довсходовое внесение гербицидов путем сплошного опрыскивания поля раствором препарата или опрыскиванием рядков при посеве полосами шириной 20—30 см. Последнее более экономично, так как в середине междурядья сорняки уничтожаются при культивации.

Сплошное внесение гербицидов проводят до посева хлопчатника с последующей заделкой их боронованием или дискованием. Наиболее эффективен для этого гербицид трефлан, препаратная форма которого — масляный раствор с содержанием 25% действующего вещества. Для получения хорошего эффекта от гербицида необходима быстрая заделка его в почву сразу после внесения.

На легких почвах трефлан вносят из расчета 4 кг/га, на средних и тяжелых — 6 кг/га с расходом 400 л/га рабочей жидкости.

Поскольку трефлан быстро адсорбируется почвой, он не вмывается глубоко даже в районах с обильными весенними дождями. Длительность его действия около 3 месяцев.

Для борьбы с многолетними сорняками в довсходовый период применяют прометрин с заделкой его боронованием, дискованием или чнзелеванием. Продолжительность его действия около 3 месяцев. На легких почвах прометрин вносят из расчета 4,0—4,5 кг/га, а на тяжелых 5 кг/га. При припосевном внесении норму расхода препарата снижают соответственно до 2,0—2,5 кг/га с расходом рабочего раствора 200 л/га.

Для припосевного внесения используют также гербицид которан, который уничтожает однолетние двудольные и злаковые сорняки. Это 80%-ный смачивающийся порошок. Которан — подвижный препарат и наиболее эффективен в районах с небольшим количеством осадков.

Сплошное внесение гербицидов в виде растворов, суспензий или эмульсий осуществляют хлопково-садовым опрыскивателем ОВХ-14, навешиваемым на трактор Т-28ХЗ или Т-24Х4, а припосевное внесение с опрыскиванием рядков полосой шириной 20—30 см — приспособлениями ПГС-2,4Б или ПХГ-4, агрегатируемыми со всеми хлопковыми сеялками и пропашными тракторами.

В последние годы некоторые хозяйства приспособление ПХГ-4 используют также для внесения гербицидов в период вегетации хлопчатника путем опрыскивания полосы шириной 25—30 см вдоль рядка.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Гумай,

Гумай — семейство злаковых, сильно засоряет почву семенами и корневищами. Распространен в Средней Азии, Закавказье, в некоторых райомх Северного Кавказа. Семена гумая прорастают обычно весной следующего года, хотя могут давать всходы и осенью. Корневая система сорняка развивается из трех типов корневищ: первичных, которые остаются жизнеспособными к началу сезона и дают цветущие стебли; вторичных — они отрастают от первых в самом начале их усиленного роста (обычно короткие и выходящие наружу) и образуют новые растения и третичных-запасных, которые образуются у этих новых растений. Толстые запасные корневища гумая проникают глубоко в почву, перезимовывают и в следующем году дают начало новому растению.[ . ]

Гумай обыкновенный — высокостебельный многолетний корневищевый сорняк из семейства злаковых.[ . ]

Гумии — это та часть органического вещества почвы, которая не растворима в кислотах, щелочах и органических растворителях. Прогуминовые вещества сходны с промежуточными продуктами распада органических остатков.[ . ]

Распространен в основном в южных районах нашей страны — в Средней Азии, в Крыму и на Кавказе.[ . ]

Для борьбы с гумаем можно применять следующие гербициды.[ . ]

Сорго алепское, гумай — Sorghum haie pense (L.) Pers. (рис. 35) — относится к семейству мятликовых, распространен в южных районах европейской части, на Кавказе, в Средней Азии. Злостный и трудноискоренимый сорняк орошаемого земледелия, кроме того, специализированный сорняк суданской травы, сорго посевного. Входит в число 18 видов наиболее вредоносных сорняков мирового земледелия, имеет широкое распространение в странах с тропическим и субтропическим климатом. Засоряет все культуры, сады, огороды, плантации чая и цитрусовых культур, виноградники. Теплолюбивое и влаголюбивое растение. Предпочитает рыхлые, плодородные почвы. Растение ядовитое.[ . ]

Доза препарата составляет 9—10 кг/га при расходе воды 400—500 л/га, эффективность обработки возрастает при добавлении в рабочий раствор смачивателей. Период ожидания в этом случае — 2—3 недели, в течение первого месяца после опрыскивания обработанную площадь необходимо перепахать. Посев начинают только через 5—6 месяцев.[ . ]

Уничтожать корневища гумая можно различными способами, в том числе с помощью гербицидов на основе далапона и глифосата. Эти действующие вещества следует применять для послевсходовой обработки сорняков в фазе интенсивного роста (высота не менее 15 см). Попадая на культурные растения, гербициды вызывают их гибель, поэтому на пшеничных или кукурузных полях обработку проводят до посева культур. Поскольку гербицы попадают в растения через листья, сорняки должны иметь неповрежденную активную листовую поверхность. В противном случае обработка не даст результата, как, например, при повреждении заморозками или грибными болезнями.[ . ]

После однократного опрыскивания в дозах 10,0—15,0 кг на 1 га растения гумая, свинороя и паспалюма пальчатого желтеют, рост их приостанавливается, они находятся в угнетенном состоянии. Лишь небольшая часть листьев и стеблей растений, опрыснутых в поздних фазах, остаются зелеными.[ . ]

Пономарева В. В. К познанию гуму-со-иллювиального подзолообразовательного процесса.— Учен. зап.[ . ]

В период вегетации куртины гумая могут быть уничтожены путем 2—3-кратного опрыскивания раствором далапона в дозе 15—25 кг/га. При этом отмирают не только надземные части гумая, но и его корневища.[ . ]

Главный путь возобновления гумая — отрастание из корневищ, поэтому меры борьбы должны включать возможность уничтожения как семян, так и корневищ.[ . ]

При двукратном опрыскивании гумая далапоном (26 апреля и 9 мая, а также 2 и 9 августа) новых побегов этого сорняка не было, а при опрыскивании 12 и 24 июля наблюдалось отрастание побегов у тех растений, которые были опрыснуты в фазе плодоношения — созревания. Сыть отрастала во всех опытах после двух-, трехкратного опрыскивания, далапоном. Паспа-люм пальчатый при всех сроках опрыскивания не отрастал, что можно объяснить поверхностным залеганием корневищ. Таким образом, третье опрыскивание для уничтожения отрастающих побегов свинороя и гумая потребовалось только осенью.[ . ]

Хорошие результаты в борьбе с гумаем дает двукратное применение за вегетационный период хлор-ИФК. При этом половинные дозы гербицида вносят на поверхность почвы с заделкой под предпосевное боронование или культивацию.[ . ]

Из агротехнических мер борьбы с гумаем в засушливых районах заслуживает внимания глубокая зяблевая вспашка, при которой выворачивается основная масса корневищ сорняка на поверхность, где они затем погибают от недостатка влаги и низких температур.[ . ]

Аналогичными свойствами обладают ГУМИ-20 (1 флакон — 15 руб.) и ГУМИ-20 (паста, 1 упаковка — 11 руб.).[ . ]

При сильной засоренности площадей гумаем дозу повышают до 9 л/га. Эптам нельзя применять на посевах гибридной кукурузы.[ . ]

Из многолетних корневищных сорняков гумай обыкновенный — самый злостный и трудноискоренимый. В борьбе с ним большое значение имегг послойная обработка черного пара в увлажненных районах и такая же обработка в сочетании с поверхностной — в засушливых. Важную роль играет метод высушивания в системе зяблевой обработки почвы совместно с предпосевной обработкой и тщательным уходом за посевами. Наиболее же полное подавление побеговоспроизводительной способности гумая обыкновенного достигается при соединении агротехнических и химических средств борьбы. Дозы их против гумая выше, чем против пырея ползучего.[ . ]

Малопродуктивные, с водой, окрашенной гуми-новыми веществами в коричневый цвет и имеющей кислую реакцию.[ . ]

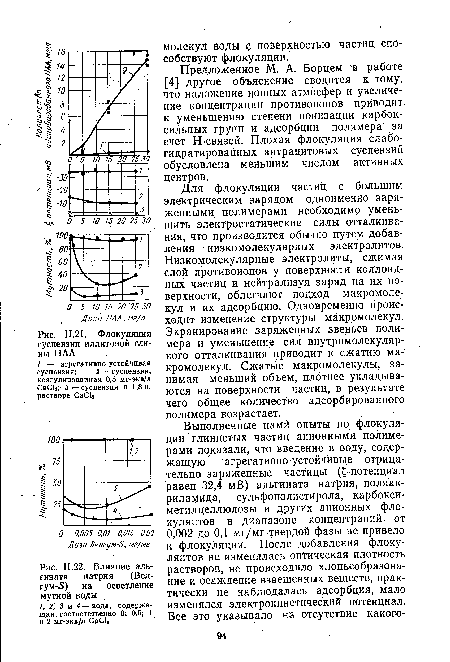

| Влияние аль-гината натрия (Вел-гум-S) на осветление мутной воды . |  |

В почвах особое значение имеет верхний гуму-низированный (или гумусированный) слой, здесь содержание гумуса более 1% за счет разложения остатков живых организмов. Под ним — средний слой (минерализованный), наконец, нижний — из слабо измененных продуктов разрушения материнской породы. Использование суши в разных частях земли характеризуется данными, приведенными в табл. 8.1.[ . ]

По данным исследований (К. П. Паганяс, 1982), гуми-новые удобрения как на неудобренном, так и на удобренном фоне стимулируют жизнедеятельность хлопчатника в начальные фазы его вегетации и способствуют более интенсивному росту и развитию его корневой системы.[ . ]

Земляная смесь: смесь дерновой и листовой земли с гуму- сом и крупным песком.[ . ]

Их элементарный состав следующий: 52—62% углерода; 30—39% кислорода; 2,9—5,4% водорода; около 4% азота [12, 83]. Молекулярный вес гуминовых кислот колеблется в пределах от 300—400 до нескольких тысяч [81, 84, 85], мицеллярный вес, по данным Когановского [86, 87], достигает 3700—8270. Растворы гуминовых кислот обладают сильно выраженным кислотным характером. Они осаждаются катионами Са2+, Со2+, Ш2 + [88] и Mg2+ [74, 89]. Этим объясняется меньшая окраска жестких вод.[ . ]

К этому приводит вынос и аккумуляция значительного количества железа, алюминия и гумуса, которые представляют сущность А1—Ре-гумусового подзолистого процесса, совершающегося в условиях близкого залегания почвенно-грунтовых вод.[ . ]

Несмотря на наличие ряда особенностей, отличающих гуми-новые кислоты от фульвокислот, в последнее время накапливается все больше данных о неоднородности этих групп кислот и существовании переходных форм.[ . ]

Поэтому на участках, засоренных многолетними (корневищными или корнеотпрысковыми) сорняками, эти препараты применять не следует.[ . ]

Рекомендуется для борьбы с однолетними (мышей, куриное просо, овсюг и др.) и многолетними (пырей, гумай, свинорой и др.) злаковыми сорняками на посевах сахарной свеклы, хлопчатника, люцерны, в междурядьях и приствольных кругах плодовых насаждений.[ . ]

Из многолетних корневищевых сорняков особенно большой ущерб культурным растениям наносят пырей, острец, свинорой, гумай, хвощ полевой.[ . ]

Рекомендуется для борьбы с однолетними (мышей, щетинник, куриное просо и др.) и многолетними (пырей ползучий, свинорой, гумай, луговики, вейники и др.) злаковыми сорняками. Применяется ТХА до посева сахарной свеклы, осенью, после зяблевой вспашки на посевах хлопчатника, до появления всходов моркови, лука и гороха, осенью в междурядьях яблоневых и грушевых садов. Для уничтожения пырея ползучего ТХА опрыскивают почву осенью после зяблевой вспашки с последующей заделкой. Весной на обработанных полях можно сеять лен, сахарную свеклу, морковь, огурцы, а также сажать картофель.[ . ]

На площадях, засоренных пыреем и другими злаковыми сорняками, можно использовать натриевую соль далапона. Этот препарат уничтожает гумай, свинорой, пырей, тростник, мышей, овсюг, костер, куриное просо и другие злаковые растения, однолетние двудольные сорняки, а также ситник, осоки, хвощ, папоротник и др.[ . ]

Препарат применяется для борьбы в предпосевной период (за 30 дней до посева) как с однолетними (куриное просо, щетинник и др.), так и многолетними (пырей ползучий, гумай, свинорой и др.) злаковыми сорняками на участках, идущих под хлопчатник, сахарную свеклу и картофель.[ . ]

Повышенная реакция ряда растений на определенные соединения позволяет сделать сверхчувствительными к умеренно эффективным гербицидам некоторые очень устойчивые сорняки, например гумай, пырей, сыть. В частности, за рубежом против различных видов сыти, устойчивых к хлорфлуренолу, применяют смесь этого гербицида с этефоном.[ . ]

Хорошо растворим в воде (120 г/л). Активен против злаковых сорняков, как однолетних (куриное просо, щетинники), так и многолетних (пырей ползучий, гумай, свинорой). Для подавления пырея ТХА обычно вносят осенью после зяблевой вспашки и после опрыскивания сразу же проводят культивацию для лучшего перемешивания с почвой и контакта с корневищами пырея. Поглощается ТХА, главным образом, корнями растений, передвигается с транспирационным током, вызывает нарушение обмена веществ.[ . ]

Далапон эффективен главным образом против злаковых сорняков: при небольших дозировках (3—5 кг на 1 га) против однолетних— щетинники, просо куриное, костер и др., и при больших (10—20 кг на 1 га) против многолетних — пырей ползучий, гумай, свинорой и др. Культурные злаки также чувствительны к далапону, а при дозировках выше 5 кг на 1 га страдают и культурные двудольные растения.[ . ]

Внесение ТХА в весенний период не дало высоких результатов в борьбе с однодольными многолетними сорняками. Однако он эффективен, если его применяют осенью после зяблевой вспашки в повышенных дозах.[ . ]

Более слабый эффект от гербицидов получен на тяжелых почвах совхоза № 2 (Карачала). Общая засоренность была снижена на 9,8%, а количество однолетних злаковых сорняков уменьшилось на 14%. Количество этих сорняков не уменьшилось, а рост и развитие их по наблюдениям 28 мая, 30 июня и 30 августа не отличались от контрольных растений.[ . ]

Однако листья в течение 15—20 дней восстанавливали прежний вид, и. это не отражалось на урожайности. Изученные гербициды в принятых дозировках малопригодны для уничтожения таких многолетних сорняков, как гумай, сыть круглая, свинорой, вьюнок полевой и др.[ . ]

При планировании мероприятий по борьбе с сорняками за основу берут их видовой состав и биологические особенности, а также степень засоренности полей. Для каждого поля характерно произрастание не одной, а нескольких биологических групп сорных растений. Однако преобладает какая-нибудь одна биологическая группа или вид горного растения. Против них в первую очередь следует предусмотреть эффективные меры и одновременно принять меры для уничтожения сопутствующих злостных сорняков, относящихся к другим биологическим группам.[ . ]

Источник