- Маленькая железа большого страха

- Структура статьи

- Миф первый. Аденома предстательной железы — удел каждого второго мужчины старше 50-ти лет

- Миф второй. Аденома – следствие снижения половой активности.

- Миф третий. Аденома – это предраковое состояние.

- Миф четвертый. Аденома рассасывается.

- Миф пятый. После удаления аденомы предстательной железы можно забыть об интимной жизни.

- ВАРРОАТОЗ ПЧЕЛ. ЛЕЧЕНИЕ ВАРРОАТОЗА

- Вы здесь

Маленькая железа большого страха

Структура статьи

Миф первый. Аденома предстательной железы — удел каждого второго мужчины старше 50-ти лет

На самом деле, статистика заболеваемости выглядит иначе. После 50 лет аденома предстательной железы встречается у 20-25% мужчин. Правда, с годами процент страдающих этим заболеванием увеличивается, к 60-тилетнему возрасту достигая 50%. Что вполне объяснимо: в стареющем организме возникает целая цепочка возрастных (в том числе и гормональных) изменений, в результате которых происходит увеличение предстательной железы.

Однако болезнью этот естественный, в общем-то, процесс считается лишь тогда, когда увеличившаяся в размерах железа, расположенная между мочевым пузырем и мочеиспускательным каналом, начинает нарушать его опорожнение, сдавливая его и без того узкое отверстие. При этом клинические проявления болезни (а она может развиваться годами и даже десятилетиями) зависят не только от размеров, но и от локализации опухоли, которая долгое время может никак себя не проявлять.

Миф второй. Аденома – следствие снижения половой активности.

Вопреки этому, довольно распространенному мнению, качество интимной жизни на заболеваемость аденомой предстательной железы сильно не влияет. Чего нельзя сказать о других, предрасполагающих к болезни факторах, таких, как застой крови в малом тазу (в немалой степени этому способствует ограничение двигательной активности), а также переохлаждение и алкоголь, которые провоцируют отек простаты.

Миф третий. Аденома – это предраковое состояние.

Ничего общего с раком аденома, которая является доброкачественной гиперплазией (опухолью) предстательной железы, не имеет. Это два различных заболевания. Другое дело, что их симптомы во многом схожи. В первую очередь – это нарушение мочеиспускания, которое выражается в частых позывах, с монотонным постоянством приключающихся в ночное время.

Конечный период заболевания печален: мочевой пузырь настолько перекрывается опухолью, что перестает опорожняться совсем. А посему, если вы чувствуете, что ваш мочевой пузырь опорожняется не полностью, если мочитесь с перерывами в несколько минут, если напор вашей струи слабый, двух мнений быть не может. Скорее к врачу! В противном случае, вы рискуете заработать осложнение, чреватое острой задержкой мочеиспускания и срочной установкой специальной цистостомической дренажной трубки, с которой придется ходить несколько недель, а то и месяцев, чтобы разгрузить мочевой пузырь и почки. Которые также страдают. Образование камей в мочевом пузыре, пиелонефрит, почечная недостаточность – частые спутники запущенных форм аденомы.

Еще страшнее пропустить рак предстательной железы – заболеваемость, которым в последнее время вышла на первое место среди онкологических заболеваний в мужской популяции. Чтобы грозный диагноз исключить, помимо УЗИ и пальцевого исследования предстательной железы, необходимо сдать анализ на уровень специфического простатического антигена (ПСА) в крови – главного маркера злокачественного заболевания простаты.

Миф четвертый. Аденома рассасывается.

- Стоимость: 125 000 — 165 000 руб.

- Продолжительность: 40 — 90 минут

- Госпитализация: 3-4 дня в стационаре

Увы. На сегодняшний день нет ни одного препарата, который бы полностью излечивал эту доброкачественную опухоль. Но есть лекарства (в том числе – растительного происхождения), которые снижают спазм и отек предстательной железы, а значит — и неприятные симптомы заболевания. Иногда – на довольно продолжительное время.

В некоторых случаях на помощь приходят и такие неоперационные методы лечения, как СВЧ-гипертермия, во время которой предстательная железа нагревается до 70 градусов, благодаря чему разросшиеся железистые клетки простаты уменьшаются. Но подобная процедура показана далеко не всем и эффективна лишь на начальных стадиях заболевания.

- Стоимость: 100 000 — 180 000 руб.

- Продолжительность: 30-60 минут

- Госпитализация: 2-3 дня в стационаре

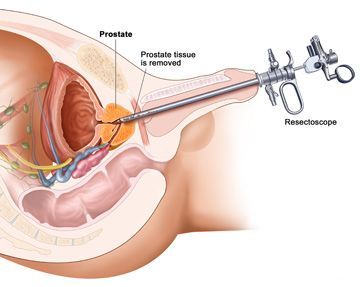

Миф пятый. После удаления аденомы предстательной железы можно забыть об интимной жизни.

И это не так. После операции (открытой и щадящей) у 90% пациентов половая функция восстанавливается в полном объеме. Проблемы могут возникнуть лишь с зачатием, поскольку у 30% перенесших операцию по удалению аденомы, развивается так называемая ретроградная эякуляция, когда семяизвержение происходит не наружу, а в мочевой пузырь. Но и эта беда поправима. Если мужчина мечтает о наследнике, на помощь приходит другое изобретение медицины – экстракорпоральное оплодотворение. Только в данном случае процессу искусственного зачатия предшествует довольно сложная процедура – специальное центрифугирование мочи, позволяющее отделить сперму. И уже затем ее водят женщине. Конечно, приятного в этом мало. Но мужчины не ропщут: жить с постоянной оглядкой на туалет или с трубкой в мочевом пузыре намного хуже.

Подготовила Татьяна ГУРЬЯНОВА

АиФ-Здоровье от 30. 07. 2009 г.

Источник

ВАРРОАТОЗ ПЧЕЛ. ЛЕЧЕНИЕ ВАРРОАТОЗА

Вы здесь

Варроатоз (варрооз) – тяжело протекающее заболевание личинок, куколок и взрослых пчел, вызываемое клещом (Varroa destructor Anderson, Trueman, 2000). Из-за наносимого ущерба это заболевание представляет одну из актуальных проблем пчеловодства и отнесено Международным эпизоотическим бюро в список «Б» карантинных болезней пчел наряду с американским гнильцом и акарапидозом.

У нас в стране впервые зарегистрировано в 1964 году и в настоящее время является самым регистрируемым заболеванием на пасеках.

Варроа относится к семейству гамазовых клещей, по внешнему виду напоминает маленького краба (1,1х1,6 мм). Цвет тела самки меняется от светло-коричневого до темно-коричневого, по бокам имеются 4 пары лапок. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа. Дыхание осуществляется за счет разветвленной системы трахей.

Самец отличается от самки сферической формой (в диаметре 0,8 мм) и белой окраской. Ротовой аппарат его не приспособлен для питания, и самец быстро погибает после спаривания в ячейке, перед выходом пчелы. Поэтому самца варроа нельзя обнаружить на пчелах.

Самка паразита проникает в ячейку рабочей пчелы за 1 день, а в трутневую за 1-3 дня до запечатывания и остается неподвижной в корме личинки. После запечатывания ячейки клещ активизируется, усиленно питается и продвигается к верху ячейки. После сплетения кокона и перехода личинки в стадию предкуколки самка начинает кладку яиц на стенку сплетенного кокона и одно (второе) яйцо неоплодотворенное, из которого развивается самец клеща. В ячейку рабочих пчел самка откладывает в среднем 3-4, а в ячейки трутней 4-5 яиц.

Оптимальные условия для развития клеща – температура 34-360С и относительная влажность воздуха 60-80%. Полный цикл развития самца клеща длится 5,5-6 суток, самки – 6,5-7 суток. В каждой фазе своего развития клещ питается гемолимфой хозяина.

Самцы не питаются и оплодотворяют вновь вышедших самок (сестер) и быстро погибают. Оплодотворенные самки вместе с самкой-основательницей покидают ячейку после ее вскрытия и уже через 4 сут. способны начать яйцекладку. В течение своей жизни (весна-осень) – 2,5-4 мес. одна самка способна отложить до 25 яиц. В печатном расплоде в активный период жизнедеятельности пчелиной семьи может находиться до 70-90% клещей.

С мая по июль зимняя генерация самок паразита заменяется на новую. Самки зимуют на пчелах, глубоко проникая между брюшными стернитами и питаются гемолимфой. Каждая зимующая самка клеща приводит к гибели 1-2 зимующих пчел. При гибели пчелы самка переходит на другую пчелу. В голодном состоянии клещ может находиться до 7 сут., а в запечатанном расплоде – до 40 сут.

Источник заражения варроатозом – зараженные пчелиные семьи, пчелы-воровки, трутни, блуждающие пчелы, рои, пчелопакеты, пчелиные матки со свитой.

Основное место сосредоточения клеща – печатный пчелиный расплод. Трутневый расплод поражается в 7-15 раз больше, чем пчелиный.

В результате болезни пчелы ослабевают, молодое потомство рождается нежизнеспособным. Пораженные пчелы, трутни, а иногда и матки значительно легче и мельче. Уменьшается брюшко, порой отсутствуют крылья. В их теле содержится меньше белка, жиров и углеводов. Число уродливых пчел в семье пропорционально степени поражения. У пораженных, внешне нормальных пчел в 2 раза сокращается продолжительность жизни, плохо развиты железы и вследствие этого теряется способность к выращиванию расплода. У пчелиных маток уменьшаются продолжительность жизни и плодовитость. Трутни теряют способность к оплодотворению.

Внешние признаки заболевания наблюдают обычно через 3-4 года после заражения.

При сильном поражении в семье появляется пестрый расплод и большое количество бескрылых пчел. У пошедших в зимовку зараженных пчел плохо развито жировое тело, они беспокойны, плохо формируют клуб, и часто погибают или сильно ослабевают в ходе зимовки.

Варроатоз усугубляет все другие заболевания, снижая естественную устойчивость пчел к заражению и, кроме того, сами клещи являются активными переносчиками возбудителей инфекционных болезней.

При диагностике (вскрывая печатный трутневой расплод, визуально, на живых пчелах и в мусоре на дне улья), определяют степень поражения семьи пчел. В зависимости от количества клещей вычисляют степень поражения. При поражении ниже 10% — носительство, выше 10% — необходимо принимать срочные меры к лечению пчел.

Применяют следующие группы веществ для лечения варроатоза:

— пиретроиды (апистан, апифит, фумисан, байворол);

— форманины (бипин, тактин, анитраз);

— бромпропилаты (фольбекс);

-органические кислоты (муравьиная, щавелевая, молочная);

— эфирные масла и лекарственные растения.

Многолетнее использование на пасеке одного и того же препарата при варроатозе пчел приводит к появлению популяции клещей варроа, устойчивых к применяемым акарицидам. Можно порекомендовать следующую схему применения препаратов на пасеке:

Весенний период. Семьи обрабатывают в случае сильной заплещенности и при неудовлетворительной обработке осенью.

Апифит. Для получения максимального эффекта в весенний период рекомендуется использование 1 пластины на 3 сота с пчелами. Обработку муравьиной кислотой, помещая ее на верхние бруски соторамок проводят при температуре окружающей среды от 14 до 250С. Ее пары способны убивать часть клеща в запечатанном расплоде. Кроме того, она оказывает высокое лечебное действие при акарапидозе, аскосферозе, нозематозе и гнильцах, уничтожает восковую моль, одновременно дезинфицируя улей и соты.

Летний период. Для сдерживания размножения клещей можно использовать 10%-ную смесь укропного масла с вазелином (на 90 гр. вазелина 10 гр. укропного масла). Ее наносят на листок бумаги размером 20х30 см слоем 3 мм. На семью используют 2 листа, размещая их: первый — на дне гнезда лечебным слоем вверх, второй – на верхних брусках соторамок лечебным слоем вниз. Хороший результат дает применение в этот период пихтового или любого хвойного эфирного масла с помощью тампона, который размещают на верхних брусках центральных сотов. В марлевый тампон вносят столько масла, сколько рамок обсиживают пчелы из расчета 1 мл на 1 рамку с пчелами. Обработку проводят 2-3 раза с интервалом 5 дней. При таких обработках необходимо тщательно очищать дно улья, т.к. большая часть клещей не погибает, а только лишь одурманивается.

Окончание главного взятка (август). Рекомендуются – апифит, фумисан, муравьиная кислота. Применение последней может быть ограничено высокой температурой окружающей среды. Стимулирующие подкормки можно применять с добавлением растительного препарата КАС 81 (отвар почек сосны и полыни горькой).

Осенний период – заключительные обработки от варроатоза. Рекомендуются тактик, бипин, акарасан. Эти препараты рекомендуется использовать в безрасплодный период.

Для противников химиотерапии можно рекомендовать применение биологических методов борьбы с варроатозом пчел:

— вырезание и удаление печатного трутневого расплода. Можно использовать специальные строительные рамки;

— создание в семьях (отводках) безрасплодного периода;

— повышение резистентности пчел путем рационального содержания и кормления.

Тем пчеловодам, которые отказываются от применения химических препаратов для

лечения, следует помнить, что эффективность лекарственных растений и препаратов на их основе не превышает 50%, поэтому необходим обязательный контроль за численностью клещей в пчелосемьях.

Щавелевая кислота против варроатоза пчел

В последние годы пчеловоды коллективных и любительских пасек против варроатоза все чаще применяют щавелевую кислоту. Проведенные исследования подтвердили, что раствор кислоты наиболее эффективно действует в концентрациях 1,4-2,7%. Различные исследователи отмечают высокую акарицидную активность этого препарата, применяемого в форме 2-процентного водного раствора методом орошения пчел с помощью аэрозольного распылителя.

По литературным данным щавелевая кислота имеет не меньшую акарицидную активность против клеща варроа, чем муравьиная, а иногда даже более эффективную. А в некоторых случаях она действует на физиологическое состояние пчел более мягко, чем муравьиная. Средняя эффективность обработок раствором щавелевой кислоты составляет до 90%.

Но эта технология применения щавелевой кислоты имеет ряд существенных недостатков.

Это жесткий температурный режим (температура воздуха во время проведения обработок должна быть не ниже 16°С), трудоемкость, необходимость разборки гнезд и поочередного выема рамок, что нередко приводит к охлаждению гнезда и расплода. Во время осенних обработок в гнездах повышается влажность, что способствует плесневению сот, развитию аскосфероза. Кроме того, грибами портится перга, а во время зимовки пчелы отравляются.

При хранении щавелевой кислоты в растворе она быстро теряет свои акарицидные качества.

В литературной периодике есть данные, что метод обработки пчел парами щавелевой кислоты получили во время нагревания препарата в специальном устройстве. При этом отмечено хорошее развитие семей пчел и их высокая производительность.

Для изучения эффекта действия щавелевой кислоты при варроатозе методом перегонки были проведены исследования в условиях пасеки.

Для этого отобрали 25 семей пчел, которые обработали таким образом: в рабочую камеру специального устройства засыпали 2 г щавелевой кислоты (на каждые 10-12 рамок), потом в течение 30-40 секунд нагревали рабочую камеру паяльной лампой, а выходную трубку устройства вставили в леток улья и с помощью автомобильного насоса ввели пары кислоты в семью пчел. После этого летки улья закрыли на 5-10 мин.

Контрольную группу семей пчел обрабатывали 2-процентным водным раствором щавелевой кислоты: орошали пчел, поочередно вынимая из гнезда рамки с пчелами, с помощью аэрозольного распылителя «Росинка» раствор наносили на рамки с пчелами, под углом 45 °С.

После проведения опыта было выявлено, что эффективность метода перегонки щавелевой кислоты — в среднем 93%, а методом орошения препаратом — 79,5-80%.

Бипин и щавелевая кислота в борьбе с варроатозом

В последние годы эффективны обработки пчел в безрасплодный осенне-зимний период, когда клещ переходит на пчел и крепится под тергитами, поэтому становится малодоступным для действия препаратов.

Для возбуждения клеща применяется (перед обработкой бипином и щавелевой кислотой, за 10-15 мин.) 20%-ная спиртовая настойка мяты, под действием которой клещи становятся активными, выходят из-под тергитов и уязвимы к действующему веществу бипина и щавелевой кислоты.

Перед обработкой пчел содержимое ампулы с бипином растворяют в 2-х литрах воды (25-30 гр.С) и тщательно перемешивают. Можно использовать пластмассовую бутылку, в пробке которой сделать отверстие диаметром 0,5-1 мм. Поливают пчел в улочках тонкой струйкой, проводя бутылкой от начала улочки до конца дважды, из расчета 5-10 мл раствора на улочку. При наличии расплода в пчелосемье обработку необходимо повторить через 7-10 дней.

Щавелевую кислоту применять в 2% концентрации (20 г на 1 л кипяченой воды температуры 25-30 гр.С). Раствор применяют методом орошения сот с пчелами при помощи «Росинки» (5-6 качков). Клещи опадают в течение 3-х дней.

Эффективность и токсичность бипина и щавелевой кислоты определяли в осенний период, после скармливания сахарного сиропа, когда в семьях уже не было расплода.

Бипин начинал действовать в первые 4-5 часов, вызывал массовое опадание клещей. Его действие оказалось несколько эффективнее щавелевой кислоты. Это показали сравнительные опыты.

Источник