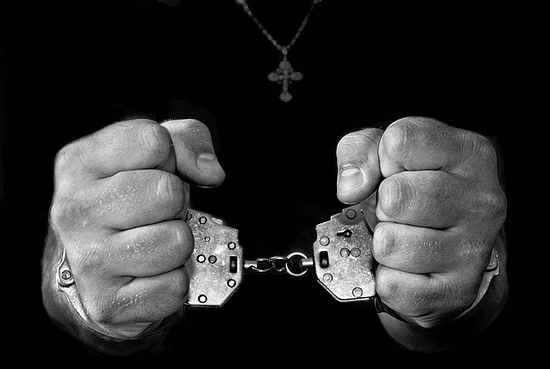

Оковы страстей и как освободиться от них

Cоветы святителя Игнатия (Брянчанинова)

В духовной жизни каждого христианина стоит ясная и вроде бы очевидная задача – искоренение греховных страстей. Нельзя служить Богу, будучи преданным греховному навыку. По словам святителя Игнатия, «когда страсти овладеют человеком, тогда ум, лишенный своего владычества, служит угодливым и изобретательным слугою страстям для удовлетворения их лукавых, прихотливых, преступных требований» [1] . То есть у страстного человека весь внутренний мир заточен на удовлетворение страсти. Мысль и сердечное чувство ориентированы на поиск того, что насытило бы преступное требование падшего естества. Ум и сердце такого человека несвободны, находятся в оковах греха, думают и желают только того, что есть грех или влечет ко греху.

Очевидно, христианин не может достичь успеха в духовной жизни, когда он находится во власти страстей, этих «нравственных недугов человека» [2] , исполняет их пожелания, даже не пытается бороться с ними. Если весь смысл духовной жизни заключается в том, чтобы отторгнуть от земли ум и сердце, вознести их на небо и приобщиться всем существом своим Богу, то любая греховная привычка, пристрастие к чему-либо тленному «низводят ум и сердце с неба, повергают их на земле между бесчисленными гадами и пресмыкающимися пространного житейского моря» [3] . Поэтому подлинная духовная жизнь «требует трезвенной, строго нравственной жизни», требует искоренения всех греховных навыков, оставления пристрастий к земному, иначе греховные впечатления начнут проявляться в уме и сердце, развлекать в молитве, отвлекать от Бога, от спасения [4] .

Страсти подлежат вечной муке, и исполняющий свою греховную волю уже мертв душою. Ведь он служит не Богу как Источнику жизни, а греху как началу вечной погибели. Вот почему необходим подвиг, посредством которого нужно вернуться от смерти к жизни, ожить для Господа, а для этого требуется исполнять Его волю и искоренять страсти. Но как это совершить?

Не подвиг освобождает христианина от владычества страстей – освобождает благодать Святого Духа

Поскольку страсть представляет собой греховный навык, скованность души злой привычкой, то важно добиться разрыва этой цепи. «Каждое сопротивление, оказанное требованию страсти, ослабляет ее; постоянное сопротивление низлагает ее» [5] . Сколько бы страсть ни просила своего, нужно отказывать ей в исполнении. Без подпитки греховное пожелание оскудевает.

Решительное сопротивление возможно только тогда, когда душа утрачивает расположенность ко греху, проникается ненавистью к страсти. Ведь если мы что-то ненавидим, то стараемся сторониться этого. «Ненависть к грехам – признак истинного покаяния, решимости вести жизнь добродетельную» [6] . «Когда восстанет поврежденное грехом естество наше против евангельского учения, выразим ненависть к естеству отвержением пожеланий и требований естества. Выражение ненависти чем будет решительнее, тем решительнее будет победа над грехом и над естеством, которым обладает грех, тем духовное преуспеяние наше будет быстрее и прочнее» [7] .

Святитель приводит такое сравнение: «Кто постоянно предает друзей своих, тому друзья делаются врагами, удаляются от него как от предателя, ищущего их верной погибели; кто исповедует грехи свои, от того отступают они, потому что грехи основываются и крепятся на гордости падшего естества, не терпят обличения и позора» [8] . Если греховные привычки нам стали друзьями, их надо исповедовать, открывать на таинстве Покаяния. Обличенные, они отступят от нас: «Если ты стяжал навык к грехам, то учащай исповедь их – и вскоре освободишься из плена греховного, легко и радостно будешь последовать Господу Иисусу Христу» [9] . Для христианина этот подвиг должен быть постоянным, потому что страсти колеблют нас до самого последнего мига земной жизни.

Однако нужно также знать, что хотя «необходим подвиг для христианина, но не подвиг освобождает христианина от владычества страстей: освобождает его десница Вышнего, освобождает его благодать Святого Духа» [10] . Не мы сами освобождаем себя своими стараниями, победа подается только от Бога. И потому само делание христианина, сопротивление греховным пожеланиям, духовная жизнь служат только средствами взыскания у Бога помощи для искоренения страстей. Зная за собой греховную немощь, мы должны в молитве вопрошать помощи и милости Божией. Молитвой мы предоставляем Богу действовать в нас, и Он, если есть на то Его воля, искореняет в нас наши немощи.

Но страсти в христианине иногда могут жить долгие годы, иногда низлагаются лишь к самому концу жизни, и святитель Игнатий видит в этом премудрость Промысла Божия, направленную к пользе нашей души. «Опасно преждевременное бесстрастие! Опасно преждевременное получение наслаждения Божественной благодатью. Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, не наученного немощи своей падениями, неопытного в жизни, неискусного в борьбе с греховными помыслами, не ознакомленного подробно с лукавством и злобой демонов, с удобоизменяемостью человеческого естества… Он может злоупотребить самою благодатью Божией. По причине ея он может превознестись над ближними; по причине ея он может подвергнуться самонадеянности» [11] , за чем следует потеря благодати и душевная смерть.

Опасно преждевременное бесстрастие! Опасно преждевременное получение наслаждения Божественной благодатью

Данное утверждение святителя Игнатия требует особого внимания. Святитель разъясняет, какова должна быть истинная цель искоренения страстей, как, впрочем, и всей духовной жизни, – не поиск сверхъестественных даров, а достижение смирения, подчинение своей воли воле Божией. Без смирения бесстрастие ведет к превозношению.

Напротив, «тяжкая борьба со страстями стирает сердце человека, сминает надменный дух его, заставляет сознаться в состоянии падения, опытно обнаруживая это состояние, заставляет сознаться в необходимости искупления, уничтожает надежду на себя, переносит всю надежду на Искупителя» [12] , в чем заключается самая суть духовной жизни христианина. Здесь святитель Игнатий выражает мысль, красной нитью проходящую сквозь всю святоотеческую аскезу: борьба со страстями возводит к смирению, хранящему в себе живое упование на Спасителя.

Поэтому святитель Игнатий нередко советовал не требовать от себя бесстрастия, не засуживать себя по поводу погрешностей и проступков – им свойственно возникать в нашей страстной природе, и мы должны признать себя страстными, признать, что мы не можем не впадать в погрешности [13] . Но, с другой стороны, покаяние дается не для потакания греху: нам нельзя, признав себя грешными, сидеть сложа руки, так как от любой поблажки себе из души надолго уйдет состояние мира. При этом кто служит, работает греху, тот как раз и не видит греха своего, не кается, пребывает беспечен; страсти открываются лишь когда христианин начинает бороться с ними [14] .

Так, касательно страстей святитель Игнатий выделяет две грани и крайности, которых необходимо избегать: требование от себя скорого бесстрастия и беспечное пребывание в страстях. Святитель указывает путь золотой середины – смиренное моление к Спасителю о помощи с сознанием свойственной нам греховности и с возможным противлением всем желаниям падшего естества.

[1] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 2 // Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения. Т. 2. М., 1996. С. 19.

[2] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 1 // Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения. Т. 1. М., 1996. С. 262.

[4] Там же. С. 209, 262. Как замечает преп. Антоний Великий, от услаждения страстями слабеет умная (духовная) сила и добрые движения душ наших (см.: Антоний Великий, преподобный. Наставления // Добротолюбие. Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1993. Т. 1. С. 33). Также по св. Макарию Великому, с какой страстью не борется человек, та и препятствует уму его угождать Богу (см.: Макарий Великий, преподобный. Духовные беседы. Издание Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1994. С. 48). «А кто хранит сердце свое от страстей, – говорит св. Исаак Сирин, – тот ежечасно зрит Господа» (Исаак Сирин, преподобный. Слова подвижнические. М., 1993. С. 37).

[5] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 1. С. 525.

[11] Там же. С. 532. Прекрасно говорит об этом преп. Исаак Сирин: «Если до вшествия во град смирения примечаешь в себе, что успокоился ты от мятежа страстей, то не доверяй себе: ибо враг готовит тебе какую-нибудь сеть» (Исаак Сирин, преподобный. Слова подвижнические. С. 370).

[12] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 1. С. 526. «Нередко Бог, – учит преп. Иоанн Лествичник, – по собственному Своему промышлению, оставляет в духовных людях (даже в духовных! – д. В.Д.) некоторые легчайшие страсти для того, чтобы они ради сих легких и почти безгрешных немощей много себя укоряли и тем приобрели некрадомое богатство смиренномудрия» (Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. М., 2007. С. 192). «Легко полученное скоро и утрачивается, – учит св. Исаак Сирин, – всё же, приобретенное с болезнию сердечною, и хранится с осторожностью» (Исаак Сирин, преподобный. Слова подвижнические. С. 28).

[13] Собрание писем святителя Игнатия, епископа Кавказского. М.; СПб., 1995. С. 533, 466; Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 2. С. 371. Святитель ссылается на наставление преп. Серафима Саровского: «Должно снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим других, но не обленяться и побуждать себя к лучшему. Употребил ли пищи много или что другое подобное сему, сродное слабости человеческой сделал, не возмущайся сим и не прилагай ко вреду вред, но мужественно подвигни себя ко исправлению; а между тем старайся сохранить мир душевный, по слову апостола: “блажен не осуждаяй себе, о нем же искушается” (Рим. 14: 22)» (Серафим Саровский, преподобный. Духовные наставления мирянам и инокам // Угодник Божий Серафим. Издание Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. С. 78).

[14] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 1. С. 528; Аскетические опыты. Т. 2. С. 122. Согласно блаж. Диадоху Фотикийскому, душа, одержимая миролюбивым расположением (то есть духовным омрачением), если совершит и убийство, мало чувствует грех свой, а кто прогоняет омрачение, тому и малые грехи представляются великими (см.: Диадох Фотикийский, блаженный. Подвижническое слово // Добротолюбие. Т. 3. С. 20). Интересна и мысль св. Исаака Сирина: «Поползнуться на что-либо греховное – обнаруживает человеческую немощь, потому что Бог на пользу душе попустил, чтобы она была доступна страстям. Ибо Он не усмотрел полезным поставить ее выше страстей прежде пакибытия. И душе быть доступною страстям – полезно для уязвления совести; пребывать же в страстях – дерзко и бесстыдно» (Исаак Сирин, преподобный. Слова подвижнические. С. 307).

Источник

Как бороться с грехами, если нет сил от них избавиться? – ответ священника и психолога

Приблизительное время чтения: 4 мин.

На сайте журнала «Фома» уже долгое время существует постоянная рубрика «Вопрос священнику». Каждый читатель может задать свой вопрос, чтобы получить личный ответ священника. Но на некоторые из вопросов нельзя ответить одним письмом — они требуют обстоятельной беседы.

Какое-то время назад к нам пришел непростой вопрос о борьбе с грехом: «Как спастись заядлому грешнику?». Мы попросили ответить на это письмо священников Павла Островского, Андрея Лоргуса, Игоря Фомина, Александра Авдюгина, Константина Пархоменко и постоянного автора «Фомы» Александра Ткаченко.

Ответ протоиерея Андрея Лоргуса, ректора Института христианской психологии:

Переживания и жалобы на состояние, когда грех буквально преследует тебя и ты никак не можешь от него избавиться, с моей точки зрения, часто связаны с завершением периода неофитства. Первоначальный опыт создает впечатление полета, «как на крыльях». Неофит впитывает все, как губка, а все время неофитства выглядит как сплошная череда преодолений и радостных открытий. А дальше в какой-то момент возникает торможение, словно на человека начинает давить какой-то груз. Это может сопровождаться и ощущением охлаждения к вере, и страшным ощущением «привычки» к святыне как к чему-то обыденному, и тяжестью новых вопросов и сомнений. То, что раньше человека увлекало и восхищало, — молитвенная жизнь, богослужение — вдруг ставится под вопрос и начинает ощущаться как некая рутина. И человек воспринимает это как кризис веры и, как и автор письма в редакцию «Фомы», впадает в некоторую панику, начинает пугаться: что со мной? Неужели я теряют веру и отступаю от Бога?

А на самом деле первое, что нужно понять: это кризис — как определенный этап духовной жизни, соответствующий определенному духовному «возрасту». И редко для кого духовная жизнь не сопровождается такими периодами. Нужно просто понять, что такой кризис несет для человека свою духовную пользу, дополняет его знания, укрепляет навыки, закаляет его, помогает дальше продвинуться в своем воцерковлении, в своих отношениях с Богом. И здесь ни в коем случае нельзя паниковать и унывать.

Что при этом очень важно знать: уныние, или, говоря психологическим языком, депрессия от ощущения, что грехи задавили, что нет уже той легкости, с которой ты раньше справлялся с собой, — это может означать, что человеку явно не хватает духовного руководства. Человек встретился с новыми для себя явлениями в духовной жизни, опыта борьбы с которыми у него еще нет, и ему очень нужен совет того, кто этот этап уже прошел и знает, как действовать в такой ситуации. Духовника, конечно же, найти не так просто. Но в любом случае нужно искать людей с духовным опытом, стремиться к дружбе с другими верующими людьми, которые имеют более глубокую и серьезную историю духовной жизни, жизни в Церкви.

Еще одна очень важная прививка от уныния (а уныние здесь, в ситуации, которую мы разбираем, очень опасный враг): не надо человеку в этот момент рассуждать, хороший он христианин или нет. Перед Богом нет лучших и худших. Поэтому очень важно, размышляя о своих грехах, не вставать в «позицию Бога» и превращаться для самого себя в судью, грызть себя. Обратите внимание, что пишет апостол Павел:

Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь (1 Кор 4:3–4).

Любые сравнения себя с другими людьми, и даже со святыми, любые подобные «соревнования» не помогают, а только вредят.

И наконец, размышляя о каком-то грехе, который не удается преодолеть, нужно стараться разобраться в том, является ли этот грех самостоятельныи и произвольным событием, или он вызван какими-то другими причинами. Надо уметь разбираться в себе. Потому что иногда в основе тех или иных страстей или пороков могут лежать причины, которые не являются мистическими и загадочными, а связаны с нашим здоровьем, с невыстроенностью отношений на работе, с конфликтом в семье, бытовыми обстоятельствами нашей жизни и т. п. А мы об этой связи зачастую не задумываемся. Например, одна моя знакомая постоянно переживала относительно своей рассеянности и несобранности: забывает исполнять свои обещания, постоянно опаздывает, и так далее.

И вот однажды она совершенно неожиданно для себя выяснила, что у нее серьезное заболевание эндокринной системы. Женщине назначили лечение, она стала принимать лекарства, и сосредоточенность, обязательность — всё к ней вернулось. Она перестала забывать о своих обещаниях, перестала опаздывать. То есть выяснилось, что речь шла не о ее проступках, а просто она болела. Важно понимать, что в человеке все взаимосвязанно, и одна проблема может тянуть за собой другую.

И еще один важный момент: в духовной жизни важно правильно расставить акценты. Избавление от всех грехов — это не самоцель. Главное в духовной жизни — это развитие отношений с Богом, это богообщение. По мере обретения духовного опыта открывается возможность преодолевать страсти и грехи. Поэтому во главу угла поставьте именно эту, самую главную цель: быть с Богом.

А кроме того, не пытайтесь все грехи и страсти преодолеть одновременно, найдите самый легкий для вас грех, действительно преодолимую страсть, и преодолейте ее. Опыт победы над чем-то легким даст вам возможность удостовериться в своих силах. А дальше надо браться за что-то следующее, но посильное. Делайте то, что можете делать здесь и сейчас. Можете раньше вставать, чтобы не опаздывать на работу? Прекрасно! То, что вы встали чуть раньше, позволит прочесть вам хотя бы одну молитву из двенадцати? Прекрасно! Читайте эту одну молитву, и так далее. Двигайтесь шаг за шагом. И не унывайте.

Источник