- Ребенок навсегда: как формируется созависимость и почему она мешает выстраивать личные границы

- Где начинается и заканчивается «я»?

- Если эту теорию перенести в контекст изучения человеческой психики и этапов ее развития, можно провести аналогию с «социальной беременностью».

- Читайте также:

- Как формируется созависимость

- Может быть интересно:

- созависимость → контрзависимость → независимость → взаимозависимость

- Контрзависимость: трехлетки начинают и… не выигрывают

- Но всё не так, ребята

- «Бывают случаи, когда родители начинают манипулировать своим здоровьем и даже жизнью». Как справиться с болезненной зависимостью от родителей

- Как появляется зависимость от родителей: «Если я плохой, то мама расстраивается – а значит, меня ждут проблемы»

- катя соловьева

- психолог-психотерапевт

- Почему родители привязывают к себе ребенка: «Это сами во многом травмированные люди»

- Что такое процесс сепарации и почему важно пройти его вовремя: «Всю жизнь жил так, как хотели мои родители, а теперь не знаю, чего хочу»

- Как правильно отделиться от родителей взрослому человеку? «Нужно научиться выстраивать границы»

- «Бывают тяжелые случаи, когда родители начинают манипулировать своим здоровьем и даже жизнью»

- «Ситуацию можно изменить и в 20, и в 30, и даже в 50 лет»

Ребенок навсегда: как формируется созависимость и почему она мешает выстраивать личные границы

У любого человека есть шанс в эмоциональном плане навсегда остаться трехлетним ребенком — всё дело в особенностях нашего раннего развития. Поначалу мы накрепко связаны с матерью, а потом должны правильно от нее отлипнуть, научиться чувствовать чужие личные границы и выстраивать собственные. Дмитрий Борисов объясняет, почему это получается далеко не у всех, хотя научиться этому можно и даже необходимо.

Где начинается и заканчивается «я»?

По мнению кенийского палеоантрополога Ричарда Лики, человеческие дети рождаются «недоношенными».

Жеребята пытаются встать через полчаса после появления на свет, а через час-два у них обычно это получается. Новорожденные бабуины закрепляются на шерсти матери, которая вместе с ними прыгает с ветки на ветку. Орангутанги, гориллы и шимпанзе могут питаться материнским молоком несколько лет, обращение с потомством у этих приматов в целом похоже на человеческое. Разница в том, что их детеныши рано приспосабливаются к жизни — ходят, бегают, прыгают и проявляют другую активность.

Человеческий же младенец находится в состоянии почти полной беспомощности первые год-полтора. Это и есть признак «недоношенности» по Лики. Шея не имеет должного тонуса — несколько месяцев уходит на то, чтобы начать уверенно «держать голову». Мышцы и суставы не до конца сформированы, и этот процесс продолжается вне утробы — требуется время и усердие, чтобы научиться сидеть-стоять-передвигаться.

«Преждевременное» рождение — эволюционная адаптация к новым обстоятельствам. У Homo erectus, вставшего на ноги, уменьшился таз, поэтому более развитый и крупный плод просто не прошел бы через него, считает ученый.

Если эту теорию перенести в контекст изучения человеческой психики и этапов ее развития, можно провести аналогию с «социальной беременностью».

Человек учится не только понимать речь и коммуницировать с окружающими, но и проводить границы между собой, миром и другими людьми. В первом приближении это кажется самоочевидным: все знают, где заканчивается «я» и начинается что-то другое. А на самом деле — нет. Мало кто знает.

Так, во всяком случае, считают психологи Берри и Дженей Уайнхолд. В книге «Освобождение от созависимости» они пишут:

«Примерно 98% американцев [опыт подсказывает, что это относится и к жителям других стран. — Прим. ред.] страдают от серьезных нарушений, которые сегодня называют созависимостью. Оценки показывают, что менее 1% этих людей более-менее осведомлены о влиянии созависимости, но мало кто из них принимает какие-либо меры, чтобы устранить эти воздействия.

Основные симптомы созависимости:

- ощущение пребывания в ловушке унижающих, контролирующих отношений,

- потребность в постоянном одобрении и поддержке,

- ощущение бессилия что-либо изменить в деструктивных отношениях,

- потребность в алкоголе, пище, работе, сексе или в каких-либо других внешних стимуляторах для отвлечения от своих переживаний,

- неопределенность психологических границ…»

Созависимость — как и вообще любая зависимость (от человека, вещества, процесса/состояния) — указывает на незрелость личности. «Социальное рождение» может затянуться на долгие годы, а может и вовсе никогда не произойти. Человек покинет этот мир, так и «не родившись». И это не только метафора, но и факт обыденной жизни. Эту фактичность можно интерпретировать как «нехватку», «внутреннюю пустоту» и т. п. — в обыденном лексиконе есть множество слов, чтобы описать состояние, имя которому созависимость.

Чаще это слово используют, говоря о созависимых семьях алкоголиков/наркоманов. Справедливо, но эти случаи — частное проявление общего порядка.

Читайте также:

Да и медицинский подход к проблеме созависимости, по мнению супругов-психологов, предполагает работу с «симптоматикой», а не поиск ее причин:

«Хуже всего… что медицинским сообществом (включая большинство терапевтов) созависимость обычно лечится как первичная болезнь… Ваш врач или психотерапевт скорее всего будут рассматривать ее как постоянную, наследственную, прогрессирующую и, возможно, даже неизлечимую».

Как формируется созависимость

Причина созависимости — незавершенность установления психологической автономии, одного из наиболее важных этапов развития психики.

В работе венгерской психиатра-клиницистки Маргарет Малер, написанной в соавторстве с ее коллегами Фредом Пайном и Анни Бергман, подчеркивается:

«Биологическое рождение человеческого младенца и психологическое рождение индивидуума не совпадают во времени. Первое — это яркое, наблюдаемое и имеющее четкие границы событие, второе — медленно разворачивающийся внутрипсихический процесс.

Мы рассматриваем психологическое рождение как процесс сепарации-индивидуации: установление чувства собственной отдельности и формирование отношений с реальным миром, особенно в аспекте опыта, связанного с собственным телом и с главным представителем окружающего мира — первичным объектом любви. Как любой психический процесс, сепарация-индивидуация оказывает влияние на весь жизненный цикл целиком…»

Может быть интересно:

Опираясь на эту теорию, Берри и Дженей Уайнхолд говорят о четырех стадиях развития человеческой психики:

созависимость → контрзависимость → независимость → взаимозависимость

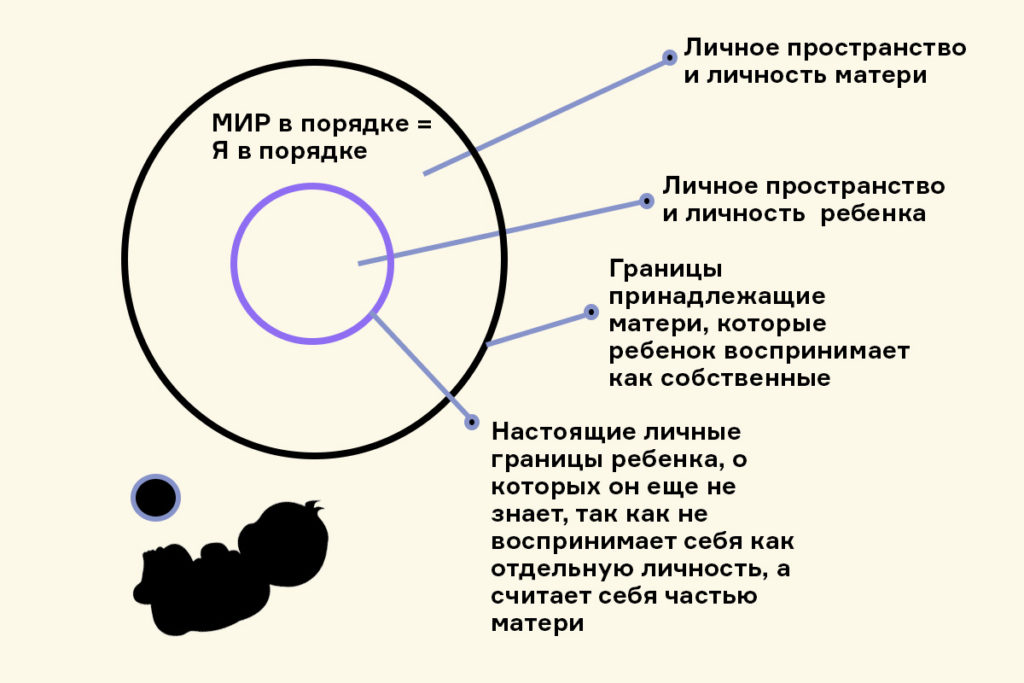

На этапе созависимости формируется понимание постоянства объектов и закладывается фундамент для появления личных границ. Это достигается благодаря противоположному сепарации процессу — полному слиянию с родительской фигурой. На данном этапе созависимость нормативна. Более того, она является обязательным условием для дальнейшего развития — перехода на следующие стадии.

Возраст нормативной созависимости — от 0 до

3 лет (это индивидуально, чаще этот этап не завершают вовсе, о чем скажем ниже). Ребенок в этот период должен «рефлексировать» примерно так:

«Я могу развиваться и имею на это право — в мире безопасно. Мир добр ко мне, и я могу претендовать на удовлетворение своих потребностей» [итог опыта созависимого слияния. — Прим. ред.].

«Часть мира, удовлетворяющая мои потребности, постоянна. Я могу не волноваться об этом. Я могу рассчитывать на то, что мир не исчезнет. Я могу рассчитывать, что мне не грозит смерть. Сейчас со мной всё в порядке, и нет причин, по которым что-то может измениться. Я получаю и буду получать ровно столько благ, сколько мне требуется для жизни. Та часть мира, от которой я завишу, предсказуема и надежна» [итог опыта формирования постоянства объектов. — Прим. ред.].

На этапе созависимости формируется представление:

Если ребенок убеждается, что с миром в целом всё в порядке, основа для личных границ заложена и можно начинать их очерчивать. Это небыстрый процесс (спойлер: успеха достигают немногие, в этом-то и беда). Начинается контрзависимый этап — стадия отделения.

Контрзависимость: трехлетки начинают и… не выигрывают

Этому этапу Берри и Джейн Уайнхолд посвятили отдельную книгу — «Бегство от близости».

Во время контрзависимости ребенок впервые сталкивается с чужими границами. С одной стороны, он начинает заявлять о своих желаниях, с другой — открывает для себя, что они могут не совпадать с родительскими:

— Мама, хочу конфету!

— Конфету дам только после супа.

— …

— Мама, дай мне эту вещь!

— Это моя вещь. Я не хочу, чтобы ее брали без моего разрешения.

— …

Ребенок впервые сталкивается с ограничением своих возможностей. Ему это редко нравится, субъективно ситуация воспринимается как «несправедливая», «плохая». Главное открытие на данном этапе: в мире, который ок, ребенку можно не всё. С этим он соглашается не сразу, проходя раз за разом через типичные стадии отрицания-злости-торга-депрессии-смирения.

— Мама, дай конфету!

— Конфета после супа.

— Нет, всё равно дай! (отрицание)

— После супа.

— Нет, дай! Дай сейчас! (стучит ложкой по столу — злость).

— После супа…

— Ну, хотя бы маленькую, пожалуйста… Ну, или полконфеты? (торг)

— После супа.

— Ты плохая! И злая! (слезы)

— Милый… Конфету дам после супа. Обещаю.

— Ну ладно. Давай суп. (смирение).

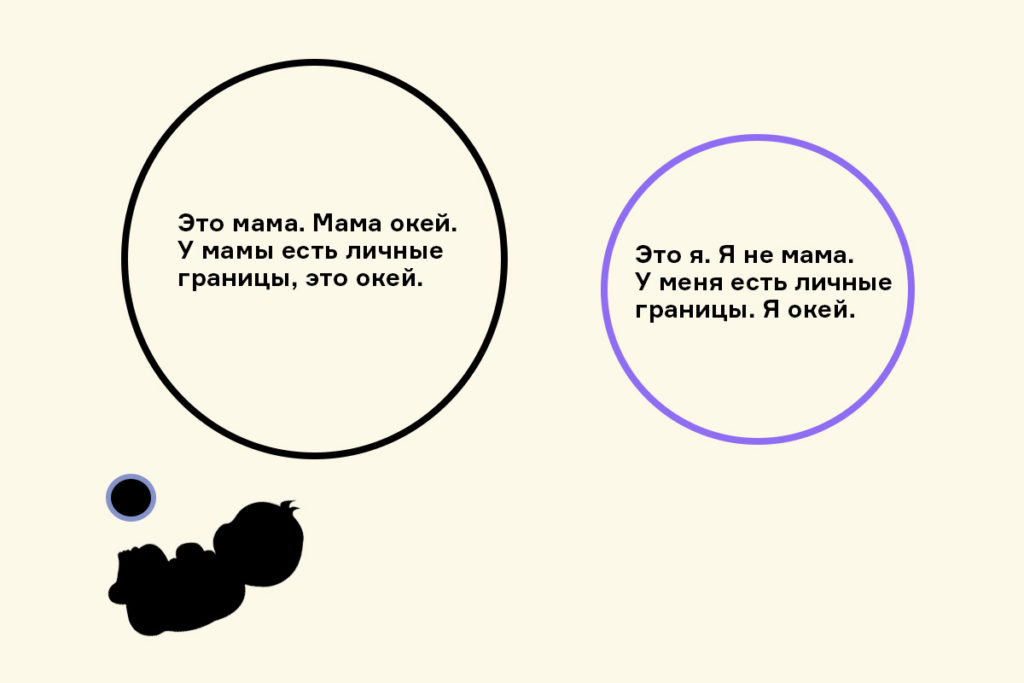

Этот цикл может повторяться множество раз и в самых разных ситуациях — ровно столько, сколько психике ребенка требуется для усвоения того факта, что у матери есть личные границы, за которые она его не пускает.

«Не дам мою вещь».

«Не могу сейчас играть с тобой».

«Мне нужно на время уйти, сейчас я занята».

«Спасибо, я не хочу пирожное».

Когда ребенок это усваивает, он начинает копировать поведение матери: начинает сам проводить границы допустимого с ним обращения — учится говорить «нет». Причина пресловутого «кризиса трехлеток» — в попытках будущей личности прочертить свои границы, стать самостоятельной — «стоять самой», без поддержки.

Но всё не так, ребята

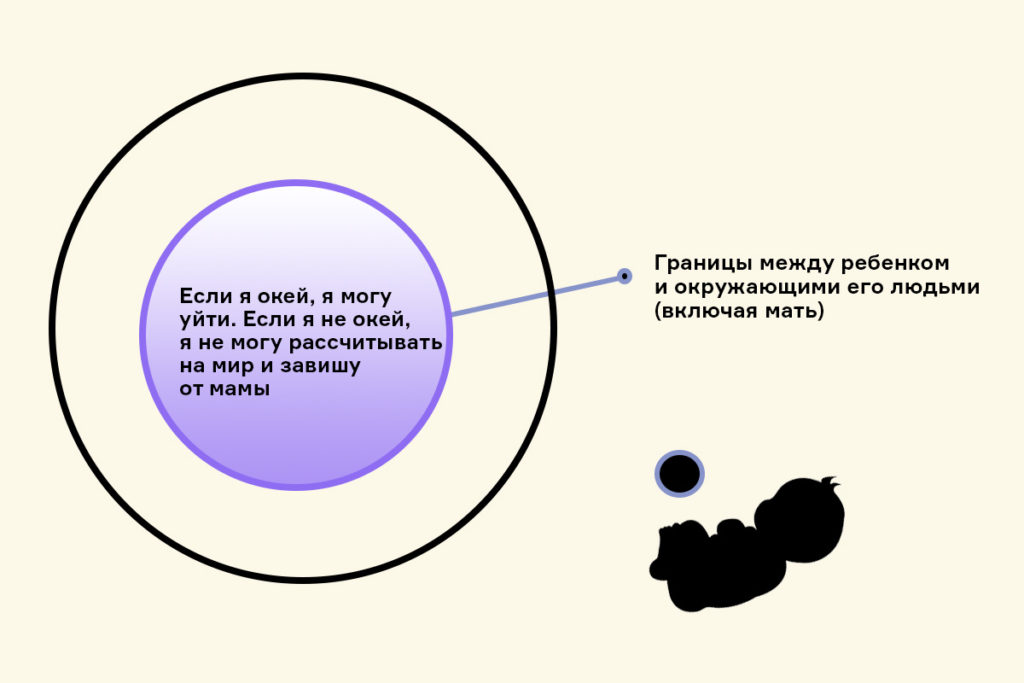

Если на этапе контрзависимости мать не принимает границы/чувства ребенка и критикует их, то усваивается ложный посыл:

«Иметь личные границы — ненормально».

Если родитель шантажирует ребенка и манипулирует им (например, используя свое самочувствие — «если ты будешь плохо себя вести, я расстроюсь, заболею и умру»), месседж усваивается следующий:

«Иметь свои границы — смертельно опасно для мамы» [в перспективе — для любого другого человека. — Прим. ред.].

Если ребенок сталкивается с границами матери, но его личные границы игнорируются, будущая личность формируется по виктимному типу :

Если же он сталкивается с отсутствием границ матери и признанием своих, то его личность формируется по агрессивному типу :

Если родители непоследовательны и то признают/проводят границы, то их игнорируют, — ребенок усваивает два амбивалентных посыла. Работать в его жизни, в зависимости от обстоятельств, будут обе установки.

В каждом из этих вариантов невозможно завершение контрзависимости и психологическое отделение. А четкие постоянные границы личности ребенок получает только после завершения этого этапа. Их формирование — условие для перехода на следующую ступень — стадию независимости .

Когда две независимые личности встречаются и понимают, что нужны другу другу, — это взаимозависимость . Данному этапу свойственны отношения, в которых партнеры имеют четкое представление, где начинается и где заканчивается их «я», не избегают ответственности за свои поступки, слова и желания, не боятся выражать их. У них всё ок. Ну, или почти всё (потому что реальное/идеальное — классическая категориальная оппозиция: что реально, то не идеально, а то, что идеально, не может существовать в реальности).

Скажут: так не бывает. Именно — не бывает. Почти.

По мнению Берри и Джейн Уайнхолдов, независимыми становятся незначительное меньшинство. Большинство «зависает» либо на созависимом этапе (оставаясь эмоционально и эмпатически на уровне примерно трехлетнего ребенка), либо на контрзависимом («сильные» и «успешные» избирают тактику ухода в интроверсию и отказываются от всего, что кажется им «лаской», «заботой» и «близкими отношениями» — потому что опыт столкновения со всем этим был очень травматичным).

Можно надеяться, что сейчас ситуация изменилась, ведь первое издание книги супругов-психологов, желающих «спасти мир» (а в их тексте прочитываются именно такие амбиции) вышло в 1989 году. Русский перевод «Освобождения от созависимости» издали в 2002-м, «Бегство от близости» — в 2011-м. Шансы, думается, все-таки есть…

А если оставить иронию, то сложно не согласиться с тем, что:

«Всю нашу культуру можно назвать созависимой… Все основные институты нашего общества базируются на зависимом поведении. Социальная структура, созданная нами, действительно может оставаться созависимой, если такое поведение будет сохраняться в дальнейшем у большей части населения.

Современная история большинства построенных таким образом обществ показывает, что определенные группы занимают более высокое положение по сравнению с другими. Например, мужчины стоят выше женщин, а управляющий персонал — выше исполнителей. Наличие более сильной группы, контролирующей ресурсы, создает предпосылки для возникновения и поддержания созависимых отношений. Однако, если люди начнут менять свои созависимые модели, возникнут изменения и в более крупных социальных структурах…»

В следующий раз мы будем позитивнее — и расскажем, каким, по мнению экспертов, может быть выход из этого порочного круга.

Источник

«Бывают случаи, когда родители начинают манипулировать своим здоровьем и даже жизнью». Как справиться с болезненной зависимостью от родителей

Поговорили с психологом-психотерапевтом Катей Соловьевой о том, почему возникает болезненная зависимость от родителей, чем она опасна и как ее преодолеть. Спойлер: исправить ситуацию возможно, но на это потребуется время.

Как появляется зависимость от родителей: «Если я плохой, то мама расстраивается – а значит, меня ждут проблемы»

катя соловьева

психолог-психотерапевт

– Манипуляции со стороны родителей встречаются очень часто. Чем больше общество развивается, тем меньше прямого физического насилия, но психологическое насилие никуда не уходит. Родителям удобнее, когда ребенок охотно подчиняется, делает то, что им выгодно. Тогда не нужно справляться с его индивидуальностью и кризисами.

Болезненная зависимость возникает, когда манипуляции происходят регулярно и становятся своеобразным элементом воспитания. Если ребенок находится в постоянном напряжении, под давлением требований и ожиданий родителей, то у него формируется невротическая структура личности.

Сейчас это очень распространенное явление. Термин «невротик» применяется к относительно здоровым людям, которые имеют некоторые трудности, связанные с отношением к себе и отношениями с другими, эмоциональным регулированием. У невротиков есть сильные триггеры – чувства вины и стыда.

Причем именно фантомной вины: вроде ничего не сделал, а все время себя обвиняешь. Вина и стыд – социальные чувства. Мы не рождаемся с ними. Дети не умеют стыдиться и не винят себя, пока их родители не скажут: «Как не стыдно! Это очень плохо!» Потом голос критикующего родителя становится самокритикой.

Невротики склонны к перфекционизму: они стремятся к недостижимому идеалу и ругают себя за то, что недостаточно стараются. У них появляются проблемы с самооценкой, в отношениях с родителями и близкими людьми, в принятии себя. Невротики будут угождать родителям в ущерб себе.

Болезненная зависимость возникает от значимого человека. Чаще от того, с кем ребенок проводит больше времени. Скорее всего, матери. Но, если отец холодный и отвергающий, ребенок будет подстраиваться и под него.

– Почему дети не сопротивляются? Почему они принимают такую модель отношений?

– До определенного возраста дети вообще не подчиняются. Только к трем-четырем годам они усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами. К этому возрасту ребенок начинает чувствовать, что он отдельный, поэтому и существует понятие «кризиса трех лет».

Дальше ребенок постепенно отделяется, становится все более и более независимой личностью. Начинает понимать: вот я, вот мои желания, а вот мама, без которой я не могу существовать. Так появляется большая осторожность и ориентация ребенка на желания и требования родителя. Если цель родителя не развить самостоятельную личность и отдельного человека, а сделать его удобным и подчинить, подключаются определенные механизмы воспитания. Они помогают сделать ребенка послушным.

Обычно это происходит на чувстве вины, стыда и долга. У ребенка формируется соответствующее мировоззрение: он должен быть хорошим. «Если я плохой, то мама расстраивается, а значит, меня ждут проблемы». Так он обучается быть не таким, какой есть, а становится удобным.

Почему родители привязывают к себе ребенка: «Это сами во многом травмированные люди»

– Неужели родители не понимают, что причиняют ребенку боль?

– Родители не всегда делают это намеренно. У нас еще распространено общинное мышление. Есть страх: «А что скажут люди?»

Сейчас его все меньше, но поколение наших родителей очень волновало, как они выглядят в глазах других людей. «Не капризничай! Не позорь меня», – такое можно было услышать очень часто. Как будто важен «общественный фасад», а не отношения между мамой и ребенком.

Отсюда желание пристыдить: «Девочки так себя не ведут, мальчики не плачут». Для родителя может быть важна идея, что ребенок должен поддерживать какой-то образ: нельзя позорить честь семьи, нельзя выносить сор из избы. И, если ребенок сопротивляется, наступают санкции: физическое наказание или психологическое давление.

Не обязательно бить или обзывать обидными словами. Некоторые наказывают игнорированием. Становятся «холодной» мамой. И это тоже очень травматично для ребенка. В прошлом мамы вообще этого не понимали, воспитывали в духе «пусть подумает, в углу постоит, проплачется». Это сильно ломает личность и индивидуальность. И у человека не остается вариантов, кроме как подчиниться, чтобы его не отвергли. Игнорирование, особенно до пяти лет, – катастрофа для ребенка. Он воспринимает это как реальную угрозу, что его могут бросить.

Используют такие стратегии сами во многом травмированные люди, которые пытаются через ребенка закрыть свои потребности. У родителя, который упивается тем, что он сверхзначимый, чаще всего присутствует внутренняя неудовлетворенность. И, как бы ребенок ни старался угодить, требовательные и контролирующие родители никогда не будут довольны.

Нужно признать, что родительство – благотворительный акт. Мы даем ребенку жизнь, чтобы затем его отпустить в самостоятельное плавание. Поддержка индивидуальности и желаний направляют его. Не заставлять ходить в музыкальную школу, если ребенку не нравится, а записать его в бассейн, если он любит плавание. Помогать ему стать гармоничной личностью, чтобы он дальше мог отделиться, а не привязывать к себе ребенка, чтобы он постоянно на вас оглядывался.

Если мы воспитываем ребенка как взрослую личность со своими желаниями и ценностями, то не делаем ставку на него как на главный проект своей жизни, от которого ждем дивидендов.

Что такое процесс сепарации и почему важно пройти его вовремя: «Всю жизнь жил так, как хотели мои родители, а теперь не знаю, чего хочу»

– Почему во взрослом возрасте, когда человек уже физически и материально независим от родителей, он продолжает потакать им во всем?

– Я думаю, это связано с незавершенным этапом психологического отделения, с взрослением.

В психологии есть понятие сепарации, когда мы отделяемся от родителей и готовы строить самостоятельную жизнь. Сепарация – многокомпонентный процесс: есть физическая, бытовая, финансовая и эмоциональная независимость. Последний этап – это когда нам не так важно мнение мамы или папы. Мы уже не зависим от того, что они скажут при принятии серьезных решений. Например, с кем жить, где жить, какую работу выбрать. Есть такой мем: «Психологическая зрелость – это когда я надеваю шапку не потому, что мне мама сказала, а потому что я сам понял».

У невротиков процесс отделения от родителей не завершен. Естественным образом он происходит в подростковом возрасте, когда мы бунтуем и ставим под сомнение авторитеты и идеалы родителей. Мы видим мир шире и больше понимаем. И можем отделиться, попробовать сделать что-то по-другому, противопоставить себя родителям. Зачастую это болезненный для семьи процесс, но его необходимо пройти.

Если у ребенка есть негативный бэкграунд, он зажат, привык подчиняться, боится осуждения родителей, у него нет энергии и собственных желаний, то его легко психологически подавить. Происходит задержка процесса отделения. Ребенок остается в картине мира своих родителей – и ему очень важно продолжать там оставаться, чтобы они его принимали и не ругали. Мама расстроилась – надо ей сразу угодить.

– И как с этим быть?

– Нужно пройти процесс отделения от родителей. Но во взрослом возрасте обычно все три этапа сепарации уже позади: можно переехать в другую страну, отлично зарабатывать и даже обеспечивать маму – но все равно зависеть от ее мнения и бояться расстроить. Часто те, кто не прошел психологическую сепарацию, оказываются на приеме у специалиста. Такие люди не понимают своих желаний, у них низкая самооценка, они не могут опираться на себя и нести ответственность за свою жизнь. «Всю жизнь жил так, как хотели мои родители, а теперь не знаю, кто я и чего хочу», – рассказывают они психологу.

Как правильно отделиться от родителей взрослому человеку? «Нужно научиться выстраивать границы»

– Отделение подразумевает перестройку отношений: переход от модели «взрослый – ребенок» к равным отношениям двух взрослых людей. Чтобы выровнять отношения, нужно увидеть в себе взрослого. Не стоит пытаться что-то менять в родителе. Да и вряд ли можно изменить сформировавшегося человека без его желания. Нужно изменить собственное поведение – возможно, тогда и отношения трансформируются.

Необходимо признать, что мы отличаемся от родителей – и мы не должны им соответствовать, всегда радовать, быть такими же, как они. Ты отдельная личность. Ты можешь признать, что тебе не нравиться играть на пианино, как мама этого хочет. Ты можешь не любить медицину, если после школы родители отправили в медуниверситет. Нужно увидеть ту часть, где ты не согласен с ними, и признать, что это нормально. Принять, что у тебя есть на это право.

Нужно осознать, что родители – продукт своей жизни, воспитания и опыта. Они не идеальны. Они дали нам то, что смогли дать. В какой-то момент важно найти в себе эту злость и обиду на них: «Что вы со мной сделали? Как вы могли так поступать?» Но и зацикливаться на этом не имеет смысла: мы не выбираем своих родителей. И, к сожалению, все, что мы можем, – это принять, что они несовершенные люди. И взять на себя ответственность, чтобы менять свою жизнь дальше.

Нужно искать свои интересы и желания, пытаться их удовлетворить. А с родителями важно выстраивать границы, найти баланс отдаления и приближения. Этот процесс может происходить через разговоры: если вам, например, некомфортно, когда мама звонит каждый день, нужно об этом ей сообщить. Поиск и проработку болезненных мест лучше проходить с психологом.

– А может ли человеку быть выгодно, когда даже во взрослом возрасте за него все решает мама?

– Да, в этом и есть вторичная выгода – сбросить ответственность на другого. Но тогда есть риск прожить не свою жизнь. Встречаться с ошибками – это нормально. Невозможно понять, что такое жизнь, не пройдя через разочарования и неудачи. Принять ответственность за себя – волевое решение.

«Бывают тяжелые случаи, когда родители начинают манипулировать своим здоровьем и даже жизнью»

– А если человек хочет отделиться, а родители не принимают изменений? Мама начинает сопротивляться, хватается за валидол, говорит: «Ты меня в могилу сведешь». Как можно сгладить это процесс?

– Бывают тяжелые случаи, когда родители начинают манипулировать своим здоровьем и даже жизнью. Это психологически сложно выдерживать. Но тут важно понимать, что, скорее всего, процесс сепарации не пройдет безболезненно. Нужно найти свою скорость отделения, потому что это будет небыстро.

Если это совсем токсичные отношения, то, возможно, и вовсе придется прекратить общение с родителями на какое-то время. Трудно выдерживать такое напряжение, но, если цель и желание жить свою жизнь сильнее страха, можно идти вперед.

Очень важно, чтобы у человека была поддержка, чтобы его мир не рухнул, если мама не поддержит изменения. Поддержать могут партнер или друзья. Психолог здесь также может помочь осознавать и проживать сложные процессы и эмоции. Важно найти и достать свою подавленную злость на родителей, несогласие с отношением к тебе. Важно легализовать свое право жить по-другому, реализовывать свой потенциал и индивидуальность.

«Ситуацию можно изменить и в 20, и в 30, и даже в 50 лет»

— Если человек постоянно потакает всем требованиям родителей, будет ли он стараться быть удобным и с другими людьми? Например, на работе, со своим партнером, в общении с друзьями.

– Скорее всего, да, потому что такой способ отношений для него привычен, особенно если есть иерархия между начальником и подчиненным.

Это может быть и страх перед незнакомыми людьми, желание всем понравиться, чтобы ничего плохого про тебя не сказали.

– То есть если ты проработаешь свои отношения родителями, то с другими людьми тоже будешь чувствовать себя уверенно?

– С родителями отстоять себя сложнее всего. Но если это удастся сделать, то и с другими будет легче.

С незнакомыми людьми мы можем позволить себе больше. Например, если мама попросила ее подвезти, ты уж точно поедешь. Нельзя же отказывать маме! Но если попросит кто-то другой, то подумаешь: «У меня что, своих дел нет? Мне неудобно».

Обычно отношения с родителями самые болезненные. Проблема невротической личности – большой страх конфликтов, а процесс, который мы обсуждаем, действительно такой. Он похож на конфронтацию. В нем много страха. Поэтому моментально изменить ситуацию невозможно. Нужно дать себе время, быть бережным и внимательным к своим чувствам, не форсировать события, а понимать, что могут быть откаты.

Это тоже нормально: сегодня маме резко возразил, а завтра уже бежишь извиняться, потому что большой негативный опыт перевешивает. Если получится перестроить такие отношения хотя бы за год – это уже большой успех.

– Значит, прогноз хороший?

– Да, это обратимая ситуация. Если человек осознает проблему – это шаг к тому, чтобы взять ответственность за ее решение. У нас есть теоретическая информация о том, что делать. Затем появляется решение действовать и план, как этого достичь. Ситуацию можно изменить и в 20, и в 30 – и даже в 50 лет. «Накрыть» может в любом возрасте.

Естественная психологическая сепарация происходит в подростковом возрасте, и к 20-21 годам человек готов жить самостоятельно и не оглядываться на родителей – это предусмотрено и нашим психическим развитием. Но невроз – это блокировка и невозможность двигаться дальше. Человек все время возвращается в болезненную точку, ищет одобрения, хочет угодить. Так он пытается опереться на другого. А когда получает одобрение значимого человека, ему становится хорошо.

Нужно учиться искать опору в себе – это и есть ключ к выходу из болезненной ситуации. Но для этого придется проделать серьезную работу над собой.

Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.

Фото: Instagram, личный архив героини.

Источник