Молекулярная физика. Кипение жидкости.

Кипение — это интенсивный переход жидкости в пар, происходящий с образованием пузырьков пара по всему объему жидкости при определенной температуре.

В отличие от испарения, которое происходит при любой температуре жидкости, другой вид парообразования — кипение — возможен лишь при совершенно определенной (при данном давлении) температуре — температуре кипения.

При нагревании воды в открытом стеклянном сосуде можно увидеть, что по мере увеличения температуры стенки и дно сосуда покрываются мелкими пузырьками. Они образуются в результате расширения мельчайших пузырьков воздуха, которые существуют в углублениях и микротрещинах не полностью смачиваемых стенок сосуда.

Пары жидкости, которые находятся внутри пузырьков, являются насыщенными. С ростом температуры давление насыщенных паров возрастает, и пузырьки увеличиваются в размерах. С увеличением объема пузырьков растет и действующая на них выталкивающая (архимедова) сила. Под действием этой силы наиболее крупные пузырьки отрываются от стенок сосуда и поднимаются вверх. Если верхние слои воды еще не успели нагреться до 100 °С, то в такой (более холодной) воде часть водяного пара внутри пузырьков конденсируется и уходит в воду; пузырьки при этом сокращаются в размерах, и сила тяжести заставляет их снова опускаться вниз. Здесь они опять увеличиваются и вновь начинают всплывать вверх. Попеременное увеличение и уменьшение пузырьков внутри воды сопровождается возникновением в ней характерных звуковых волн: закипающая вода шумит.

Когда вся вода прогреется до 100 °С, поднявшиеся вверх пузырьки уже не сокращаются в размерах, а лопаются на поверхности воды, выбрасывая пар наружу. Возникает характерное бульканье — вода кипит.

Кипение начинается после того, как давление насыщенного пара внутри пузырьков сравнивается с давлением в окружающей жидкости.

Во время кипения температура жидкости и пара над ней не меняется. Она сохраняется неизменной до тех пор, пока вся жидкость не выкипит. Это происходит потому, что вся подводимая к жидкости энергия уходит на превращение ее в пар.

Температура, при которой кипит жидкость, называется температурой кипения.

Температура кипения зависит от давления, оказываемого на свободную поверхность жидкости. Это объясняется зависимостью давления насыщенного пара от температуры. Пузырек пара растет, пока давление насыщенного пара внутри него немного превосходит давление в жидкости, которое складывается из внешнего давления и гидростатического давления столба жидкости.

Чем больше внешнее давление, тем больше температура кипения.

Всем известно, что вода кипит при температуре 100 ºC. Но не следует забывать, что это справедливо лишь при нормальном атмосферном давлении (примерно 101 кПа). При увеличении давления температура кипения воды возрастает. Так, например, в кастрюлях-скороварках пищу варят под давлением около 200 кПа. Температура кипения воды при этом достигает 120°С. В воде такой температуры процесс варки происходит значительно быстрее, чем в обычном кипятке. Этим и объясняется название «скороварка».

И наоборот, уменьшая внешнее давление, мы тем самым понижаем температуру кипения. Например, в горных районах (на высоте 3 км, где давление составляет 70 кПа) вода кипит при температуре 90 °С. Поэтому жителям этих районов, использующим такой кипяток, требуется значительно больше времени для приготовления пищи, чем жителям равнин. А сварить в этом кипятке, например, куриное яйцо вообще невозможно, так как при температуре ниже 100 °С белок не сворачивается.

У каждой жидкости своя температура кипения, которая зависит от давления насыщенного пара. Чем выше давление насыщенного пара, тем ниже температура кипения соответствующей жидкости, т. к. при меньших температурах давление насыщенного пара становится равным атмосферному. Например, при температуре кипения 100 °С давление насыщенных паров воды равно 101 325 Па (760 мм рт. ст.), а паров ртути — всего лишь 117 Па (0,88 мм рт. ст.). Кипит ртуть при 357°С при нормальном давлении.

Теплота парообразования.

Теплота парообразования (теплота испарения) — количество теплоты, которое необходимо сообщить веществу (при постоянном давлении и постоянной температуре) для полного превращения жидкого вещества в пар.

Физическая величина, показывающая, какое количество теплоты необходимо, чтобы обратить жидкость массой 1 кг в пар без изменения температуры, называется удельной теплотой парообразования.

Удельную теплоту парообразования обозначают буквой r и измеряют в джоулях на килограмм (Дж/кг).

Количество теплоты, необходимое для парообразования (или выделяющееся при конденсации). Чтобы вычислить количество теплоты Q, необходимое для превращения в пар жидкости любой массы, взятой при температуре кипения, нужно удельную теплоту парообразования r умножить на массу m:

При конденсации пара происходит выделение такого же количества теплоты:

Источник

Физика. 10 класс

§ 9-1. Кипение жидкости

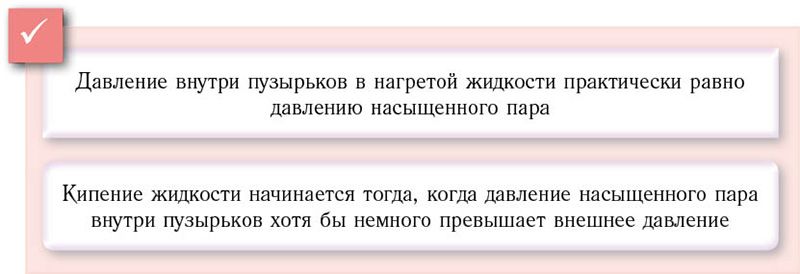

В 8-м классе вы узнали, что у жидкости может быть много значений температуры кипения. Дело в том, что в жидкости всегда имеется растворённый в ней газ, с которым тесно связано кипение ( рис. 60.1 ). Если нагревать на плите сосуд с водой, то у его стенок воздух начнёт выделяться в виде пузырьков. В эти пузырьки испаряется вода, поэтому в них в воздухе находится насыщенный водяной пар. С ростом температуры давление насыщенного пара увеличивается гораздо быстрее, чем давление остального газа. Поэтому можно считать, что давление внутри пузырьков в нагретой жидкости практически равно давлению насыщенного пара. На пузырьки, кроме силы тяжести их содержимого, действуют силы гидростатического давления воды и атмосферного давления воздуха. Однако если сосуд не слишком глубокий, то гидростатическое давление значительно меньше атмосферного и им можно пренебречь.

С ростом температуры объём пузырьков быстро увеличивается, что влечёт за собой увеличение выталкивающей силы. Когда сила Архимеда, действующая на пузырёк, становится больше силы тяжести его содержимого, он начинает всплывать ( рис. 60.2 ). Достигнув поверхности жидкости, пузырьки лопаются, поскольку давление насыщенного пара, которым они заполнены, немного превышает внешнее давление. Пар выходит наружу — жидкость кипит. Таким образом, жидкость начинает кипеть при такой температуре, при которой давление насыщенного пара равно (точнее, чуть больше) внешнему давлению.

Если понижать давление над поверхностью жидкости, она будет кипеть при более низкой температуре. Так, например, при температуре 20 °C давление насыщенного водяного пара 2,338 кПа . Если, используя насос, понизить давление над поверхностью жидкости до этого значения, то вода закипит при комнатной температуре.

Понижение температуры кипения жидкости при уменьшении внешнего давления используют при работе холодильника. При нормальном атмосферном давлении жидкий фреон кипит при температуре около 30 °С . Уменьшая давление, температуру кипения фреона можно сделать ниже 0 °С . При работе компрессора в испарителе холодильника создаётся пониженное давление, и фреон начинает превращаться в пар, отнимая часть внутренней энергии от стенок камеры.

При увеличении внешнего давления температура кипения жидкости возрастает. Так, например, в кастрюлях-скороварках создаётся давление около 200 кПа, а температура кипения воды при этом достигает 120 °С . В таких условиях продолжительность приготовления пищи существенно сокращается.

Если же воду поместить в герметически закрытый сосуд, во всех частях которого температура одинакова, то она не закипит при нагревании до температуры кипения, равной при нормальном атмосферном давлении 100 °С . Действительно, в этом случае над водой находится её насыщенный пар, давление которого равно давлению внутри пузырьков. А, как отмечалось ранее, кипение жидкости начинается тогда, когда давление насыщенного пара внутри пузырьков хотя бы немного превышает внешнее давление.

Отметим, что жидкость не будет кипеть, если каким-либо образом удалить из неё и со стенок равномерно прогретого сосуда воздух. Например, воду, подготовленную таким образом, можно нагреть выше 100 °С , однако она не закипит. Такую жидкость, температура которой выше температуры её кипения в обычных условиях, называют перегретой.

Перегретую жидкость используют в пузырьковых камерах для визуализации треков заряженных частиц, движущихся со скоростями, близкими к скорости света.

С перегретой жидкостью необходимо обращаться очень осторожно. Любое возмущение (резкое перемещение сосуда, появление источника газа или какого-либо предмета в жидкости) может привести к её немедленному взрывообразному вскипанию.

1. Чем отличается кипение от испарения?

2. При каком условии происходит кипение жидкости?

3. Почему температура кипящей при определённом внешнем давлении жидкости остаётся постоянной?

4. Может ли вода кипеть при температуре ниже 100 °С ? выше 100 °С ?

Источник

Как изменяется температура жидкости от начала кипения до полного выкипания?

1) Понижается 4) Остаётся неизменной

2) Повышается 5) Среди ответов 1) – 4) нет правильного

3) У одних жидкостей повышается, у других – понижается

Спирт испаряется при постоянной температуре 76°С. Поглощается или выделяется

при этом энергия?

1) Выделяется 4) Не поглощается и не выделяется

2) Поглощается. 5) Среди ответов 1) – 4) нет правильного

3) Может поглощаться, а может и выделяться

Водяной пар конденсируется. Поглощается или выделяется при этом энергия?

1) Выделяется 4) Не поглощается и не выделяется

2) Поглощается 5) Среди ответов 1) – 4) нет правильного

3) Может поглощаться, а может и выделяться

Какой вид теплопередачи сопровождается переносом вещества?

1. Теплопроводность 2. Конвекция 3. Излучение

1) 1,2,3 2) Только 3 3) Только 1 4) Только 2 5) 1 и 3

Три тела 1,2,3 обладают зарядами (см. рис).Какие из них притягиваются между собой?

| Ни одна пара тел не притягивается друг к другу Только 2 и 3, 2 и 1 Только 3 и 2, 3 и 1 Только 1 и 2, 1 и 3 3 и 1, 3 и 2, 1 и 2 | 2 |

В каких единицах выражается сила тока? в ваттах 3) в омах 5) в вольтах в амперах 4) в джоулях

Как на электрических схемах обозначается лампа?(см. рис)

| 5 4 3 2 1 |      |

Как взаимодействуют между собой две магнитные стрелки? Стрелки устанавливаются друг к другу одноимёнными полюсами Стрелки устанавливаются друг к другу разноимёнными полюсами Стрелки притягиваются друг к другу любыми полюсами Стрелки не взаимодействуют друг с другом Среди ответов 1) – 4) нет правильного

Доказательством какого закона является образование тени? Закона отражения света Закона прямолинейного распространения света Закона преломления света Всех трёх Среди ответов 1) – 4) нет правильного Как осуществляется перенос энергии от котла к батареям в системе центрального отопления?

1) Естественной конвекцией 4) Вынужденной конвекцией

2) Теплопроводностью 5) Среди ответов 1) – 4) нет правильного

Какое количество теплоты выделится пои полном сгорании сухих дров массой 20 кг? (Удельная теплота сгорания сухих дров 1 ⋅ 107 Дж/кг) 2 ⋅ 108 Дж 2) 107 Дж 3) 5 ⋅105 Дж 4) 2 ⋅ 10-6Дж

5) Среди ответов 1) – 4) нет правильного

Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы изменить температуру куска свинца массой 20 кг от 20 до 120°С?

1) 1,4 ⋅ 104 Дж 2) 2,6 ⋅ 105 Дж 3) 700 Дж 4) 2,8 ⋅ 103 Дж

5) Среди ответов 1) – 4) нет правильного

Какая из схем (см. рис.) представляет параллельное соединение двух электрических ламп?

5) среди ответов 1) – 4) нет правильного

Напряжение на концах проводника 6 В, его сопротивление 2 Ом. Чему равна сила тока? 1/3 А 2) 2 А 3) 12 А 4) 3 А 5) 6 А

При напряжении 4,5 В сила тока в электрической лампе 0,5 А. Определите мощность, потребляемую лампой. 2,25 Вт 2) 4,5 Вт 3) 0,5 Вт 4) 9 Вт 5) 4 Вт

Можно ли подключать непосредственно к зажимам источника тока амперметр и вольтметр? Можно и амперметр, и вольтметр Вольтметр можно, амперметр нельзя Амперметр можно, вольтметр нельзя Нельзя ни амперметр, ни вольтметр Среди ответов 1) – 4) нет правильного

Источник

Кипение

– образовательные: усвоение понятия кипения; формирование умений применять основные положения МКТ при объяснении физических явлений;

– развивающие: формирование интеллектуальных умений (анализировать, выделять главное, существенное в изучаемом материале, делать выводы); формирование общеучебных умений; развитие самостоятельности; развитие познавательного интереса;

– воспитательные: содействовать формированию основных мировоззренческих идей: познаваемость мира и его закономерностей; причинно-следственные связи явлений.

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, термометр электрический с термистором, электроплитка (спиртовка), штатив универсальный, колба с водой (2 шт.), резиновая медицинская груша, пробка для колбы с отверстием и патрубком, палочка стеклянная, соль поваренная, насос воздушный ручной с резиновой трубкой; на каждый стол – комплект карточек заданий.

Ход урока

I. Организационный этап (2 мин)

Учитель. Сегодня мы познакомимся со вторым способом парообразования – кипением. Будем ставить опыты и постараемся дать сравнительную характеристику двум способам парообразования. Откройте тетради, запишите тему сегодняшнего урока.

II. Проверка знаний, их актуализация (10 мин)

Учитель. Прежде чем говорить о кипении, давайте вспомним о парообразовании. Дайте определение явления парообразования. Укажите два способа перехода жидкости в газообразное состояние. (Ответы учащихся.) Чтобы познакомится со вторым способом парообразования – кипением, – проведём эксперимент: поставим на плитку сосуд с водопроводной водой, опустим туда термометр, закреплённый на штативе, и пронаблюдаем за тем, что будет происходить. А в процессе наблюдения продолжим отвечать на вопросы по домашнему заданию.

Какой процесс называют испарением жидкости? Раскройте физическую сущность процесса на молекулярном уровне. • От каких факторов зависит скорость испарения жидкости? Дайте объяснение. • У слона в коже нет ни одной потовой железы. А так и перегреться на жаре, да ещё работая, можно! Но водоём у слона всегда «под рукой», т.е. под хоботом. Набирает слон слюны изо рта хоботом и размазывает по телу. Сразу облегчение чувствуется. Объясните, почему слюна помогает слону в жару от перегрева? • Вы забыли, что на плите находится кипящий чайник? Бывает! Прибежав на кухню, вы обнаруживаете с досадой, что часть воды «сбежала». «Расследование» показывает, что вода перекочевала на различные предметы (особенно на холодные): на стёкла окон, стену со стороны улицы… и осела на них в виде мелких капелек. Вся ли сбежавшая вода осела, сказать трудно. Дайте исчерпывающее физическое объяснение происшествию. И купите чайник со свистком! • А пар воды виден или нет? • В полярных странах при сильных морозах люди часто смазывают лицо жиром. Объясните, зачем? • Поглощается или выделяется энергия при испарении? при конденсации? • Почему температура испаряющейся жидкости в обычных условиях остаётся неизменной?

III. Объяснение нового материала

Учитель. Вернёмся к нашему эксперименту. Испарение с поверхности жидкости усиливается по мере увеличения температуры. Иногда может наблюдаться туман (сам пар не виден). Это водяной пар конденсируется в воздухе при охлаждении, образуя мельчайшие капельки жидкой воды. В начале нагревания вода насыщена воздухом и имеет комнатную температуру. При нагревании воды растворённый в ней газ выделяется на дне и стенках сосуда, образуя воздушные пузырьки.

Они начинают появляться задолго до кипения. Сначала нагревается сосуд, а затем жидкость на дне и у стенок. Пузырьки воздуха расширяются и становятся видимыми. Они начинают укрупняться, причём в пузырьках будет не только воздух, но и водяной пар, т.к. вода начнёт испаряться внутрь этих пузырьков воздуха. Следовательно, начнёт возрастать давление внутри пузырька. С ростом размеров пузырьков возрастает и архимедова сила, выталкивающая их из воды, и они всплывают.

Так как жидкость прогревается способом конвекции, температура нижних слоёв выше температуры верхних слоёв воды. Поэтому в поднимающемся пузырьке водяной пар конденсируется, а объём пузырька уменьшается. Соответственно давление внутри пузырька становится меньше, чем давление, оказываемое на него снаружи (давление атмосферы плюс столба жидкости). Пузырьки начинают схлопываться с характерным шумом, по которому можно легко определить, например, сидя в другой комнате, что вода ещё не прогрелась и не закипела.

При определённой температуре, т.е. когда в результате конвекции прогреется вся жидкость, с приближением к поверхности объём пузырьков резко растёт, т.к. давление внутри больше внешнего давления. На поверхности пузырьки лопаются, и над жидкостью образуется много пара. Вода кипит!

Итак, признаки кипения: много пузырьков, лопающихся на поверхности; много пара.

Условие кипения: давление насыщенного пара внутри пузырька больше атмосферного давления. Значит, температура кипения зависит от внешнего давления на жидкость.

Что же такое кипение? Это интенсивный переход жидкости в пар, происходящий с образованием пузырьков пара по всему объёму жидкости при определённой температуре. Температуру, при которой жидкость кипит, называют температурой кипения.

Если испарение происходит при любой температуре, то кипение жидкости (от начала и до конца) – при определённой и постоянной для каждой жидкости. Эта температура держится постоянной до тех пор, пока вся жидкость не выкипит.

Во время кипения температура жидкости не меняется! Поэтому, например, при варке пищи нужно уменьшать огонь после того, как вода закипит. Это даёт экономию топлива, а температура воды всё равно сохраняется постоянной во всё время кипения.

Продолжительность варки пищи, начиная с момента закипания, не зависит от мощности нагревателя. Продолжительность определяется временем пребывания продукта при температуре кипения. Мощность нагревателя влияет не на температуру кипения, а только на скорость испарения воды.

Так, температура кипения чистой воды при нормальном атмосферном давлении (около 760 мм рт.ст.) равна 100 °С. Температуры кипения некоторых веществ приведены в таблице, см. учебник (или слайд на доске). Рассмотрим её.

Вещества, которые в обычных условиях мы наблюдаем в твёрдом состоянии, обращаются при плавлении в жидкости, кипящие при очень высокой температуре. Например, медь кипит при температуре 2567 °С. А вещества, которые в обычных условиях являются газами, при достаточном охлаждении обращаются в жидкости, кипящие при очень низкой температуре. Например, жидкий кислород при нормальном атмосферном давлении кипит при температуре –183 °С.

Фронтальная беседа по таблице: У каких веществ минимальная температура кипения? • Чем можно обжечься сильнее: кипящим маслом или кипящей водой? • Попробуйте сформулировать требования к сосуду для хранения жидкого кислорода. • В каком агрегатном состоянии находится при нормальном давлении: спирт при t = 100 °С? кислород при t = –200 °С? железо при t = 2000 °С? эфир при t = 45 °С? вода при t = 173 °С? цинк при t = 980 °С? • Можно ли получить золотой пар? (Ответ. Да, наиболее чистые пары золота образуются при его кипении.)

Температура кипения жидкостей остаётся постоянной (даже если жидкость продолжает получать энергию от нагревателя) потому, что вся подводимая к ней энергия расходуется на превращение её в пар, т.е. на переход вещества из одного состояния в другое. Если нагревание прекратить, то вода перестанет кипеть, а температура начнёт падать.

От чего зависит температура кипения? А вы знаете, что кипением можно управлять?

• Исследуем температуру кипения от внешнего давления. Проведём демонстрацию: колбу с кипящей жидкостью закроем пробкой с вставленной в неё грушей. При нажатии на грушу кипение в колбе прекращается. Как вы думаете, почему?

Учащиеся. Нажав на грушу, мы увеличили давление в колбе, и условие кипения нарушилось.

Учитель. Таким образом, мы показали, что с увеличением давления температура кипения жидкости увеличивается. Значит, мы можем предположить, что в глубокой шахте вода закипит при температуре выше 100 °С, т.к. атмосферное давление будет больше. Действительно, на глубине 300 м вода кипит при 101 °С. А при давлении 14 атм – при 200 °С.

• Демонстрация. В кипящую воду насыпаем поваренную соль. Вода перестаёт кипеть. Добавив ещё немного соли и перемешав стеклянной палочкой, мы получаем насыщенный раствор. Через некоторое время солёная вода закипает, и термометр показывает температуру выше 100 °С.

Вывод: соль повышает температуру кипения.

Опытные хозяйки при консервировании продуктов стерилизуют банки подсоленной водой. Соль, содержащаяся в воде, не испаряется, но стерилизация будет эффективнее, т.к. температура кипения повышена.

• Известно ли вам, что холодная вода тоже может кипеть?

Демонстрация: наполняем колбу наполовину водой комнатной температуры, закрываем её пробкой, в которую плотно входит стеклянная трубка, соединённая резиновой трубкой с воздушным насосом, и откачиваем воздух. По мере уменьшения давления в колбе наблюдаем этапы закипания жидкости, при этом температура остаётся комнатной.

Вывод: с уменьшением атмосферного давления, температура кипения уменьшается.

Температура кипения воды понижается примерно на 1 °С на 324 м подъёма. Так, например, на высоте 7000 м вода кипит при температуре 70 °С. Сварить мясо в этих условиях невозможно.

Сравнительная характеристика двух способов парообразования. Итак, давайте сравним два способа парообразования. Общие признаки: 1) и испарение, и кипение – это явления парообразования, которые зависят от внешнего давления и рода вещества; 2) кипение, как и испарение, происходит с поглощением теплоты. Различия: 1) при испарении пар образуется только на свободной поверхности жидкости, а при кипении жидкости – и на свободной поверхности, и внутри пузырьков воздуха, непрерывно рождающихся в толще; 2) испарение происходит при любой температуре, а кипение (от начала и до конца) – при определённой и постоянной для каждой жидкости.

IV. Закрепление нового материала

Учитель. Сейчас мы проверим, как вы усвоили новый материал. (Раздаёт карточки с вопросами. Желающие поднимают руку и отвечают. Класс обсуждает ответ.)

Вопросы на карточках. • Как вы думаете, на чём основано действие кастрюли-скороварки? Почему она «скоро варит»? (Ответ. При увеличении внешнего давления увеличивается и температура кипения жидкости, а при большей температуре пища готовится быстрее. Давление в такой скороварке около 200 кПа, вода закипает при температуре 120 °С.) • Зачем в крышке чайника делают дырочку? • Что опаснее: 100-градусный пар или 100-градусная вода? (Ответ. Пар, т.к. при соприкосновении с холодным телом – 36 °С против 100 °С – он конденсируется, при этом выделяется дополнительное количество теплоты.) • Можно ли сварить яйцо вкрутую, если вода закипает при температуре ниже 100 °С? • Почему спиртовым термометром измеряют температуру до 100 °С, хотя в таблице указано, что спирт кипит при 78 °С? (Ответ. Трубка со спиртом запаяна. Расширяясь, спирт создаёт повышенное давление, и температура его кипения повышается.) • «Вода кипит при 100 °С» – ошибочное утверждение. Как сказать правильно, что нужно добавить? • Раз прокипячённая вода закипает не так бурно, как сырая. Почему? • Готовя пищу, пастухи-горцы закрывают котёл крышкой, а сверху кладут камни. Зачем? • Для стерилизации медицинского инструмента кипячением используют стерилизаторы (биксы) – металлические коробки с плотно подогнанной крышкой. Почему? Почему эти коробки нужно открывать очень осторожно?

V. Домашнее задание

Для тех, кому интересна тема сегодняшнего урока, предлагаю расширить свои познания и объяснить следующие вопросы, заглянув на книжную полку. (Физическая смекалка. Занимательные задачи и опыты по физике для детей. – М.: Омега, 1994): • Почему убегает молоко? • Можно ли воду вскипятить кипятком? • Можно ли воду вскипятить снегом? • Всегда ли кипяток горяч?

VI. Подведение итогов урока

Учитель. Итак, какое новое явление мы сегодня изучили?

Учитель. Давайте придумаем три прилагательных к слову кипение.

Учащиеся. Бурное, равномерное, постоянное.

Учитель. Придумаем два глагола: что делает кипящая жидкость?

Учащиеся. Бурлит, шумит, булькает.

Учитель. Попробуйте выразить своё отношение к слову. Спасибо за работу всем, но особенно мне понравилось, как работали.

Елена Евгеньевна Стёпина – учитель физики I квалификационной категории, окончила Мичуринский ГПИ в 2000 г., педагогический стаж 11 лет. Замужем, есть сын. Педагогическую деятельность начинала в Тамбовской области. Свою задачу видит в вовлечении детей в совместный труд обучения. Педагогическое кредо: не должно быть обделённых вниманием детей! Каждый хочет быть значительным, социально самоутвердиться. А если он приходит домой с пробелом в знаниях сегодня, завтра, послезавтра, какое уж тут самоутверждение. Ему вообще не захочется переступать порог школы. И в этом будет виноват педагог, не сумевший его научить.

Источник