- Тараканы как социальные насекомые

- Таракановые (Тараканы)

- Содержание:

- Систематическое положение

- Морфология имаго американского таракана

- Морфология

- Имаго

- Голова

- Грудь

- Ноги

- Крылья

- Брюшко

- Оотека

- Личинка (нимфа)

- Половой диморфизм

- Половой диморфизм

- Видео: Развитие Рыжих тараканов

- Развитие

- Имаго

- Оотека

- Яйцо

- Абиотические факторы

- Тараканы на марках

- Тараканы в мировой культуре

- Повреждение продуктов тараканами

- Вредоносность

- Враги тараканов

- Борьба

- Профилактические меры

- Химический способ, устойчивость к инсектицидам

- Резистентность

- Биологический метод

Тараканы как социальные насекомые

Социальных насекомых немного, и все они изучаются самым пристальным образом. И каждый может назвать хотя бы нескольких из них: муравьи и термиты, пчёлы и осы. Они обладают высочайшими навыками социальной жизни, и вне колонии не выживают. Но есть ещё одна группа насекомых, которые, очевидно, предпочитают жить вместе, но об их социальном устройстве мы почти ничего не знаем. Это тараканы.

Энтомологи из Франции, Австралии и США в журнале Insectes Sociau попробовали суммировать всё, что известно об общественных повадках тараканов. В фокусе оказались два самых обычных вида, рыжий таракан (прусак) и американский таракан. Нет нужды описывать их образ жизни: понаблюдать за ними может каждый, выйдя ночью на собственную кухню. Учёные, однако, заметили, что день тараканы пережидают группами, хотя на промысел пищи выходят поодиночке. Если молодого таракана оторвать от группы, у него начинается «синдром изоляции»: например, он реже линяет и дольше превращается во взрослое насекомое. Вынужденно одиночество сказывается и на дальнейшем поведении: такой таракан с трудом находит себе компанию и брачного партнёра. По-видимому, молодые тараканы должны постоянно испытывать физический контакт с себе подобными, без этого они не могут нормально развиваться.

Учёным также удалось установить, что тараканы могут обмениваться друг с другом информацией о пище. Информация передаётся с помощью так называемых кутикулярных углеводородов, причём так насекомые могут не только сообщать, где ждёт хороший обед, но и информировать о том, где можно безопасно переждать день. Тараканы оставляют фекалии, насыщенные сигнальными углеводородами — подобно тому как муравьи оставляют за собой запаховый след. Более того, индивидуальный запах служит тараканам удостоверением личности, с его помощью они различают друг друга и могут определить степень родства. Энтомологи полагают, что так насекомые избегают близкородственного скрещивания, узнавая близкородственную особь по запаху.

Однако самым удивительным общественным феноменом у тараканов можно назвать коллективные решения, когда все участники группы приходят к одному и тому же выводу — к примеру, о том, какое убежище наиболее безопасно или где лучше всего кормиться. Групповые решения позволяют насекомым более эффективно использовать ресурсы, хотя, при всей хитроумности, такая форма сотрудничества всё же во многом случайна.

Тараканы действительно живут вместе на протяжении нескольких поколений и вступают друг с другом в интенсивные контакты, но до настоящих социальных насекомых им далеко. У тараканов, к примеру, нет специализации и разделения труда, у них нет главы колонии — матки, у них каждая особь может размножаться. Возможно, тараканы представляют собой что-то вроде переходного звена от полностью одиночных насекомых к истинно социальным. Хотя с точки зрения вульгарного антропоморфизма их «ненастоящая» социализация с равноправными особями кажется более симпатичной, чем совершенные «авторитарные» системы муравьёв и термитов.

Поля, отмеченные знаком * , обязательны для заполнения.

Источник

Таракановые (Тараканы)

Таракановые – подотряд насекомых из отряда Тараканообразных. В состав этой группы входит примерно 4500 видов.

Содержание:

Систематическое положение

- Класс – Насекомые

- Отряд – Тараканообразные

- Подотряд – Таракановые

В настоящее время подотряд Blattodea, наряду с подотрядом Богомолов, входит в состав отряда Тараканообразных. В свою очередь, он включает в себя три основных семейства:

Некоторые авторы, в частности, Г.Я. Бей-Биенко, выделяют группу Blattodea в отдельный отряд. [1]

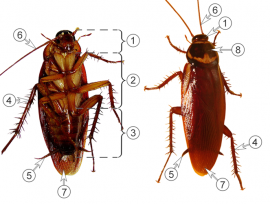

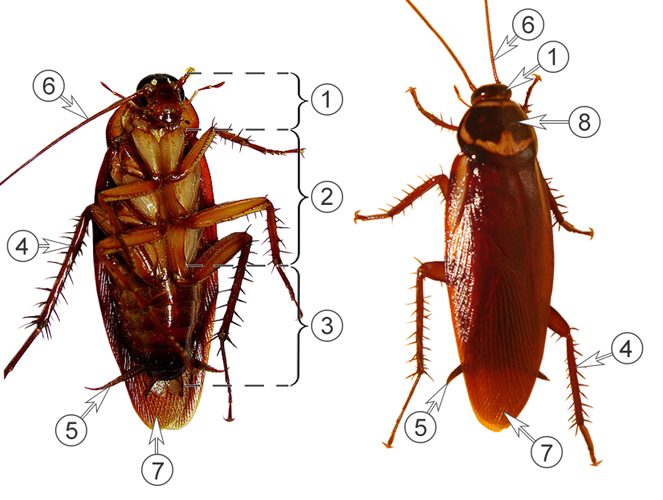

Морфология имаго американского таракана

Сслева – вентральная сторона, справа – дорсальная сторона

1 – голова, 2 – грудь, 3 – брюшко, 4 – ноги, 5 – церки,

6 – усики, 7 – надкрылья, 8 – переднеспинка

Морфология

Имаго

Тело различной окраски, чаще рыжеватой, буроватой, серой или почти черной. В связи с преимущественно скрытным образом жизни и необходимостью маскироваться под окружающую среду, покровы практически никогда не бывают ярко окрашенными, [1] однако некоторые насекомые под действием межвидовой мимикрии приобрели окраску тех видов, под которые они маскируются. Так, тараканы рода Prosoplecta «притворяются» божьими коровками, из-за чего имеют желтый либо красный цвет тела с темными полосами и пятнами. [4]

Голова

Грудь

Ноги

Крылья

Брюшко

Оотека

Личинка (нимфа)

Половой диморфизм

Самка (слева) и самец (справа) живородящего пепельного таракана

Половой диморфизм

У представителей многих видов, родов и семейств подотряда Таракановых особи мужского и женского пола отличаются друг от друга. Отличие может состоять в:

- размере (длина самца Polyphaga saussurei 32-37 мм, самки 37-44 мм), [2]

- окраске (у туркестанского таракана тело самца рыжевато-желтое, самки – смоляно-бурое с желтой полосой на надкрыльях), [2]

- длине надкрыльев и крыльев, их форме, размере (у мраморного таракана самцы крылатые, самки бескрылые),

- длине и строении усиков (самцы из семейства Polyphaginae имеют более длинные усики, чем самки, у особей обоих полов из рода Pseudomops отличается характер опушения антенн),

- количестве, строении и расположении сегментов брюшка (у самок максимум 7 видимых стернитов, у самцов до 9, у самцов многих видов на брюшке бывают пахучие железы, и т.д.), – строении анальной пластинки (у самцов часто длиннее, с вырезом) и др. [1](фото)

Видео: Развитие Рыжих тараканов

Видео демонстрирует процесс копуляции и эмбрионального развития Рыжих тараканов.

Развитие

Имаго

Темпы роста популяции тараканов во многом зависят от того, насколько рано самки сбрасывают свои оотеки. Например, рыжие тараканы носят их до полного созревания, с момента откладывания кокона до выхода личинок проходит всего около суток. Существует довольно малая вероятность, что за это время отека будет найдена и уничтожена, поэтому большинство личинок выживает, что способствует быстрому увеличению численности насекомых.

Плодовитость самок различна. Например, туркестанский таракан Shelfordella tartara активно и практически непрерывно кладет яйца, благодаря чему это насекомое разводят в искусственных условиях в качестве кормового организма для домашних насекомоядных птиц, пауков и пресмыкающихся. [8]

Оотека

Яйцо

После каждой линьки (фото) у тараканов увеличивается число члеников в усиках, достигая к взрослой фазе количества 75-90 [2] , причем, по наблюдениям, происходит это за счет третьего членика. [1] Изменяется строение сегментов брюшка (сокращение количества видимых склеритов), увеличивается размер переднегруди, растут крыловые зачатки и т.д.

Абиотические факторы

Тараканы на марках

Марка с изображением героя сказки К.И. Чуковского «Тараканище».

Тараканы в мировой культуре

В Национальном музее Ирака есть фреска, на которой изображен правитель одного из древних городов Месопотамии с тараканом в руках. Есть и другие, весьма многочисленные доказательства того, что еще за тысячи лет до сегодняшнего дня человечество уже было хорошо знакомо с этими вредителями.

В культуре разных стран насекомым приписывались различные, зачастую мистические свойства. Бабочки и светлячки считались хранителями душ, египетский жук-скарабей был ни больше ни меньше, чем «двигателем солнца». Однако тараканы ни разу за всю историю совместного проживания с человеком не заслужили такого уважения. Напротив, их «награждали» демонической природой, о чем, например, свидетельствует то, что они неоднократно упоминаются в экзорцистских формулах. [12]

Тараканы – космополиты, и в каждой культуре они проникли не только в дома, но и в народный фольклор и литературу, став непосредственными участниками детских сказок, примет, поверий, басен, стихов и т.д. Наша страна – не исключение, и в этом легко убедиться, если, к примеру, взять любой литературный источник, описывающий крестьянский быт. Так, Л.Н. Толстой в романе «Петр Первый» рассказывает о тотальном засилье тараканами крестьянских домов: стена над остывающей печью, представляющая собой «сплошную копошащуюся массу», дети в колыбелях с обкусанными пальчиками, щеками и мочками ушей. В «Мертвых душах» Н.В. Гоголя тоже встречаются упоминания о темных и крупных, «как чернослив», черных тараканах, населяющих человеческое жилье. Строки Н.А. Некрасова, короткие рассказы А.П.Чехова, – все они тоже буквально «кишат» домашними вредителями, а незабвенный «Тараканище» Корнея Чуковского (фото), на котором выросло не одно поколение детей, навсегда увековечил таракана в детских сказках. Кстати, образ этого насекомого присутствует и в современной литературе. Например, в книге «Таракан» Тайлера Нокса описывается фантастическая история, в которой прусак превращается в человека, осваивает все правила поведения «двуногих» и начинает едва ли не вершить судьбы народов.

Эти насекомые всегда досаждали человеку, и во все времена их стремились истребить. На Руси, когда люди еще не имели представления о пиретроидах, существовало немало удивительных и изощренных способов борьбы с вредителями. Например, у восточных славян было принято ловить дома таракана, сажать его в «гробик» из ореховой скорлупы и хоронить на кладбище – считалось, что следом за ним уйдут и остальные. Иногда их бросали вслед стаду, отправляющемуся пастись в поле – отчего-то наши предки думали, что тараканам это покажется заманчивым, и они последуют за животными. Также было принято подбрасывать тараканов соседям, чтобы они увидели, как хорошо в другом доме, и увели за собой сородичей. [12]

Впрочем, не всегда эти насекомые считались бесполезными. Какое-то время они были популярны в качестве лекарственного средства. Например, один из учеников Боткина испытывал на больных с отеками и водянкой «препарат», представляющий собой порошок из высушенных черных тараканов. Было отмечено, что средство действительно дает некоторый эффект, однако оно не смогло конкурировать с куда более мощными и куда менее экстравагантными диуретиками. В сравнении с порошком шпанской мушки, который раньше применяли как аналог «виагры» и по-прежнему помнят, лекарство из тараканов было быстро предано забвению. [6]

В настоящее время тараканов больше не связывают с суевериями и воспринимают исключительно как нежеланных сожителей человека, от которых стоит избавиться. Периодически высказываются прогнозы, что эти насекомые, численность которых в человеческом жилье в последние годы сильно сократилась, скоро будут истреблены как вид, подобно возбудителям черной оспы. Тем не менее, это вряд ли произойдет в ближайшие годы и десятилетия, так что людям еще долго предстоит сосуществовать с тараканами, которые наносят много вреда, но обладают такой древней и богатой историей.

Повреждение продуктов тараканами

Вредоносность

Тараканы способны поедать продукты питания человека, загрязнять и приводить их в негодность. [1] (фото)

Синантропные представители семейства также являются механическими переносчиками возбудителей заболеваний (стафилококки, шигеллы, возбудители туберкулеза, яйца гельминтов, цисты патогенных простейших), что обусловлено их образом жизни и всеядностью, в частности, способностью к поеданию фекалий. [11]

Некоторые возбудители, к примеру, дифтерийная палочка и холерный вибирон, способны сохраняться в кишечнике тараканов и проходить через него безо всякого ущерба, сохраняя потенциальную вирулентность. [7]

При недостатке пищи и тотальном заселении тараканами жилища эти насекомые способны нападать на спящих людей и скусывать частицы эпидермиса с кончиков пальцев, щек, век, носа. [3]

Впрочем, в настоящее время популяции насекомых в человеческом жилье не настолько многочисленны, чтобы вредить подобным образом, но иногда во время сна насекомые могут заползать человеку в нос, рот, уши. [7]

Помимо прочего, эти вредители, распространяющие всюду продукты своей жизнедеятельности, создают неблагоприятные условия проживания для лиц, страдающих аллергией и аллергическими заболеваниями. В частности, в жилищах, населенных тараканами, у больных ухудшается течение бронхиальной астмы. [7] Вредоносность представителей семейства, живущих в природе, незначительна.

Враги тараканов

Биологический метод в действии: Анолис, поедающий таракана. [15]

Борьба

Необходимость в мерах по уничтожению чаще всего возникает в отношении синантропных видов.

Профилактические меры

Борьба с тараканами основывается на профилактических мероприятиях, связанных с постоянным соблюдением санитарно-технических правил содержания помещения. [14]

Для комфортного существования насекомых в жилых и производственных помещениях нужно, чтобы в помещении было тепло, имелся источник воды и пищи, место для укрытия. Следует лишить тараканов хотя бы одного их этих условий, чтобы их численность стала сокращаться. [10]

Химический способ, устойчивость к инсектицидам

Для борьбы с тараканами наиболее распространен химический способ борьбы, который включает: использование отравленных приманок, применение контактных инсектицидов в виде гелей и дустов, дезинсекцию (опрыскивание) инсектицидами контактного и кишечного действия.

Резистентность

- соблюдать дозировки инсектицидов, не завышать их;

- при неоднократной обработке одного и того же помещения чередовать вещества с различными механизмами действия;

- по возможности применять методы борьбы в моменты наивысшей активности насекомых; – если нехимические методы борьбы эффективны, использовать их. [11]

Биологический метод

В некоторых биоценозах тараканы занимают нишу вредителей растений, в частности, отмечены случаи заселения оранжерей восточноазиатским тараканом. [10] В таких условиях использование традиционных мер борьбы затруднительно.

К примеру, в Королевских Ботанических Садах Кью (Лондон), где использовать инсектициды потенциально опасно из-за хрупкости искусственно поддерживаемой экосистемы, используют биологический метод. Многочисленные тараканы, которые имеют в оранжерее все условия для неконтролируемого размножения, являются пищей для некоторых ящериц. Поэтому в павильоны были заселены водяные агамы, естественным образом регулирующие численность вредителей. [9] Аналогичным образом можно использовать других насекомоядных пресмыкающихся, например, анолисов или представителей рода настоящие ящерицы.(фото)

Источник