- Мирмекология

- Муравьи и люди

- Тазик, жгутик, стебелек

- Наука о муравьях

- Наблюдение, мечение, радиоактивная еда

- Полезная наука о муравьях

- Как называется наука, изучающая муравьёв?

- Мирмекология — наука изучающая муравьев.

- Самые опасные муравьи в мире

- «Распределенный мозг» муравьиной семьи

- Как изучают жизнь муравьев

Мирмекология

Мирмекология – это наука, которая изучает муравьев. Слово мирмекология образовано слиянием двух греческих слов: μύρμηξ – муравей, λόγος – учение. Первые исследователи считали муравьиную колонию идеальным примером общественной жизни. Изучая насекомых, они искали решение вопросов человеческих взаимоотношений. Сейчас мирмекология и разумные мураши помогают людям в обучении искусственного интеллекта и современных программных систем.

Муравьи и люди

Понаблюдайте за лесным муравейником – вот где без остановки кипит жизнь целой колонии. Маленькие труженики постоянно куда-то спешат, что-то несут, строят, охотятся, заботятся о потомстве. Каждый занят своим делом – бурная деятельность определяется правилами и законами мирмекологии.

Социальное устройство муравьиной колонии напоминает человеческие взаимоотношения. Разделение труда, общение, обучение, забота – это неполный список форм организации муравьиной семьи. Вопросы эволюции и отношений социальных систем – одно из направлений, что изучает мирмекология.

Тазик, жгутик, стебелек

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, насколько сложен муравей? Как у любого живого организма, каждая часть тела выполняет определенную функцию. Это то, что изучает мирмекология в биологии.

Тельце состоит из трех основных частей: голова, грудь, брюшко. Но если изучить подробнее, можно встретить тазик, жгутик, стебелек – это тоже части тела маленьких питомцев.

Мирмекология рассказывает о делении на касты:

Матка или королева – яйцекладущая самка. Глава муравьиного семейства. Приносит потомство, отличается самыми крупными размерами.

Рабочие – отвечают за административно-хозяйственные вопросы. Строят, носят еду, наводят порядок в доме.

Няньки – оберегают, личинок, заботятся о подрастающем потомстве.

Разведчики – отважные ребята. В одиночку отправляются на поиск добычи. Оставляют за собой следы – специальные знаки, по которым их находит отряд фуражиров.

Фуражиры – сплоченная команда маленьких силачей. Отправляются в походы, откуда доставляют пропитание своей семье.

Солдаты – бесстрашные защитники. Крупные, очень сильные особи. Дают отпор непрошенным гостям и врагам колонии.

На планете около 11 тысяч видов мурашей. Все они организованно решают свои жизненные задачи. Удивительная мирмекология, которая очень подробно изучает этих насекомых, знакомит нас с их строением, способами коммуникации и общения. Исследует муравьиный язык, помогает профессиональным ученым в разработке новейших компьютерных систем.

Вступить в ряды мирмикиперов не сложно. В интернет-магазине AntPlanet есть все для удивительного хобби:

домашние муравейники или формикарии;

муравьиные семейства и корм;

инструменты мирмикипера для ухода и наблюдения.

Источник

Наука о муравьях

Мирмекология – это наука изучающая муравьев. История науки о муравьях уходит корнями в далекое прошлое. Еще в 4 веке до нашей эры Аристотель наблюдал за ними, замечая удивительные особенности жизни муравьиной семьи. Первые научные статьи об этих разумных насекомых можно встретить в его трактате, посвященном животному миру – История животных. Благодаря великому философу и мыслителю, Греция стала местом, где зародилась эта наука. Именно на землях Эллады впервые упоминается слово мирмекология: μύρμηξ – муравей, λόγος – учение.

Мирмекология описывает особенности жизни муравьиной семьи. Главная загадка, науки занимающейся муравьями – это парадоксальное сочетание высочайшего уровня интеллекта муравейника в целом и крохотной нервной системы отдельного жителя колонии. Удивительная организация, строгое распределение ролей позволяет им адаптироваться к изменениям погоды в разное время года. Также стойко мураши противостоят случайным воздействиям – повреждениям любопытными животными, падениям деревьев, ураганам или ливням.

Наблюдение, мечение, радиоактивная еда

Наблюдение – древнейший метод науки изучения жизни муравьёв, который дожил до наших дней. Многие века любознательность человека заставляла его с интересом наблюдать за жизненным укладом муравьиной семьи. Сложная организация муравьиной колонии напоминала древним ученым сообщество людей, где каждый занят своим делом, выполняет строго определённую функцию.

В больших муравьиных фермах и научных формикариях, ученые исследуют жизнь мурашей путем мечения. Отдельных особей муравьиной семьи метят капелькой светящейся краски и следят за их действиями, перемещениями внутри колонии. Часто можно заметить, как бегущий рабочий или солдат на мгновение замирает, а затем продолжает движение в другом направлении. Мирмекологи связывают такое поведение, с получением внешнего управляющего сигнала, после которого исполнитель меняет направление для выполнения нового приказа.

Современная наука не стоит на месте и чтобы понять, как распределяется еда внутри муравьиного семейства, ученые дают мурашам пищу, с небольшим содержанием фосфора или изотопом углерода. Затем, при помощи счетчика Гейгера, наблюдают как муравьи делятся друг с другом капельками пищи, равномерно распределяя её по всему муравейнику. Возможно этот метод покажется жестоким, но именно такой способ приоткрыл завесу тайны взаимного кормления и поддержания единства муравьиной семьи.

Полезная наука о муравьях

Распределение ролей и внутренняя организованность мурашей, позволяет этим удивительным созданиям умело реагировать на любые изменения внешней среды. Во время дождей и холодов они прячут подрастающее потомство и пищу в теплые сухие комнаты. Чуть только начнет пригревать солнце, одни виды уже несут зернышки на просушку, другие занимаются животноводством – разводят и пасут тлей. Хищники строят капканы, охотятся. Земледельцы собирают листву и выращивают грибы.

Муравейник – это настоящий, целостный, разумный организм. Несмотря на весьма ограниченные средства, он способен эффективно и рационально поддерживать свою жизнедеятельность. Жители этого организма муравьи, нервная система которых включает около 500 тыс. нейронов. В мозге человека, для сравнения, 100 млрд. нейронов. Разница колоссальная. В чём же секрет такого высокого интеллектуального уровня муравьиной колонии?

Ученые и наука объясняют это системой хранения, обработки и передачи информации. Кроме того, удивляет надежность работы этой системы. По другому, такую способность передачи информации называют распределенным мозгом, когда его деятельность разделена на сегменты – отдельные касты муравьев. Каждый сегмент имеет определенный набор функций, который активно применяет в нужное время.

Получается, что сама природа подсказывает человеку способы существования в гармонии. А вековые исследования в области мирмекологии, помогают современной науке разрабатывать новые программные системы, обучать искусственный интеллект, создавать суперкомпьютеры.

Источник

Как называется наука, изучающая муравьёв?

Один из разделов биологии, который изучает жизнедеятельность муравьев, называется мирмекологией. Основоположником мировой мирмекологии, считается ученый-энтомолог Эрих Вассманн.

Еще один известный мирмеколог- американский биолог Эдвард Уилсон подсчитал, что на планете Земля проживает от одного до десяти квадриллионов муравьев, он открыл около 300 новых видов муравьев.

Мирмекология — наука, изучающая муравьев. От греческого «мирмики» — муравей, «логос» — учение. В мире более 12000 видов муравьев, в России обитает около 300 видов. Муравьи распространены по всему миру (за исключением Арктики), особенно богат видовой состав в тропиках

Мирмекология — наука изучающая муравьёв, от др.-греч. мирмис т.е.муравей. Мирмекологи — исследователи муравьёв.

Существование солнца поддерживает жизнь на нашей планете. А вот с его излучением следует быть очень осторожным. Возможны самые неприятные последствия от банального перегрева, до онкологических заболеваний.

Раз в вопросе сделан акцент на ударение во множественном числе, следовательно интересует форма Инженера, в которой ударение перескакивает с третьего слога на последний: инженерА. Но эта форма считается устаревшей и сейчас используется лишь форма с окончанием Ы: инженеры, а в этой форме чередование слогов при ударении не происходит — оно во всех падежах падает на третий слог: инженЕры.

Вот как склоняется это слово в единственном числе: Инженер/Инженера/Инженеру/Инженера/Инженером/Инженере.

А так склоняется оно в числе множественном:

Не дорос Инженер до Директора, чтобы иметь ударение на окончание.

Завязывают Георгиевскую ленточку разными способами. От способностей зависит. Я делаю просто петелькой и прикалываю булавкой, сверху могу гвоздику вставить.

Жена — рукодельница красивые банты сочиняет себе и внукам. Дети — по разумению.

Правильно — неправильно тут не вопрос. Вопрос где прикреплять Георгиевскую ленту.

Ниже пояса, на обувь не рекомендуется. На сумки, портфели тоже.

Это святыня, отношения Георгиевской ленточке требует соответствующего.

Продаётся специальный клей момент для резины, советую купить именно его, или похожий обувной клей. У мужа как то тоже была подобная проблема, только там отклеивалась подошва сбоку. Разные клеи пробовал, и даже герметики. Но лучше всех оказался именно клей момент для резины, поверхность перед нанесением клея нужно обезжирить спиртом или жидкостью для снятия лака, потом высушить и намазать густо клеем, подождать некоторое время (минуты три), пока клей слегка застынет и прижать, подержать несколько минут, а лучше чем нибудь тяжёлым прижать на полчасика, пока клей высохнет, тогда хорошо схватится.

При таком способе заклейки можно ещё долго носить обувь, но только в сухую погоду, так как из-за влаги клей всё равно отстанет раньше, чем за неделю.

Источник

Мирмекология — наука изучающая муравьев.

Самые опасные муравьи в мире

Муравьи — это эусоциальные насекомые, принадлежащие к отряду Hymenoptera вместе с пчелами и осами. Они произошли около 140 миллионов лет назад от осоподобных насекомых, и в настоящее время классифицировано более 12 500 видов муравьев.

Муравьи-бульдоги или Myrmecia gulosa

Это, без преувеличения, самые опасные муравьи в мире, занимающие первое место. Обитают в лесах Австралии. Вырастая до 45 мм, они имеют мощное туловище и основательные челюсти, с массивными зазубринами. Даже простой укус таких челюстей может быть болезненным, но бульдоги способны не только кусать, но и жалить свою жертву. Яд Myrmecia gulosa крайне токсичен, что усугубляется тем, что бульдоги тщательно охраняют свои муравейники и крайне агрессивны. От их жал ежегодно погибает огромное количество людей, по неосторожности оказавшихся поблизости от муравейников. Даже от нападений акул или укусов ядовитых пауков, вместе взятых, в мире погибает меньшее количество людей.

Красный огненный муравей или Solenopsis invicta

Второе место по уровню опасности для человека занимает этот вид, обитающий в Северной Америке, в последние годы, к сожалению, встречающийся и на территории России. Отличительная особенность Solenopsis invicta — глубокий красный оттенок, как бы предупреждающий об их опасности. Через жало они впрыскивают яд, вызывающий сильные болезненные ощущения и химический ожог, а в некоторых случаях анафилактический шок приводящий к смерти человека. От одного-двух укусов ничего страшного не случится. Но дело в том, что огненные муравьи атакуют группами, а с таким количеством яда организму совладать гораздо сложнее.

Желтые муравьи или Anoplolepis gracilipes

В Аризоне, США, можно встретить довольно безобидных на вид маленьких желтых муравьев, но не стоит заблуждаться — вероятность гибели от укуса такого муравья очень велика. Не случайно в нашем рейтинге они расположились на третьем месте. Всему виной развитие сильнейшей аллергии в месте укуса и появления отечности, часто приводящей к печальным последствиям. Любопытно, что в России обитает не ядовитая разновидность желтого муравья, завезенная сюда из Индии, в XIX веке.

Муравей-пуля или Paraponera clavata

Населяет тропические леса на территории Южной Америки. Вырастает до 25 мм, цвет черный. Ведет себя агрессивно и может сам нападать на человека. Также способен издавать громкие неприятные звуки в момент агрессии. Укус не смертелен, но вызывает резкие и неприятные болевые ощущения, которые могут продолжаться до нескольких дней. В списке самых опасных муравьев в мире стоит на четвертом месте, а вот по болезненности укуса в рейтинге Джастина Шмидта первое и по ощущениям приравнивается к огнестрельному ранению.

Армейские муравьи-солдаты или Eciton burchellii

Можно встретить в Бразилии и Перу, в лесах Амазонки. Отличаются крючковатыми конечностями и светлым туловищем, вырастая до 15 мм в длину. Популяция постоянно мигрирует. Эти муравьи способны облепить человека образовав живую массу и полностью уничтожить все мягкие покровы. Хотя вряд ли можно сказать что они так уж опасны — так как не представляют прямую угрозу человеку. Пятое место. Несмотря на то, что в северных широтах ядовитые муравьи практически не встречаются, всегда стоит проявлять осторожность в дикой природе и не вступать в прямой контакт с неизвестными видами насекомых, так как последствия могут оказаться весьма серьезными.

Источник

«Распределенный мозг» муравьиной семьи

Сложность жизненного уклада муравьиной семьи удивляет даже специалистов, а для непосвященных вообще представляется чудом. Трудно поверить в то, что жизнь всего муравьиного сообщества и каждого отдельного его члена управляется только врожденными инстинктивными реакциями. Ученым пока не ясно, как происходит координация коллективных действий десятков и сотен тысяч жителей муравейника, каким образом муравьиная семья получает и анализирует информацию о состоянии окружающей среды, необходимую для поддержания жизнеспособности муравейника. Гипотеза, которая рассматривает эти вопросы с внешней по отношению к мирмекологии точки зрения, используя идеи теории информации и управления, может показаться фантастической. Однако полагаем, что она имеет право на обсуждение.

В науке о муравьях — мирмекологии — собран огромный наблюдательный материал, описывающий особенности жизни муравейника. При изучении этого материала бросается в глаза явное несоответствие между высоким «интеллектуальным уровнем» функционирования муравейника в целом и микроскопическими размерами нервной системы отдельного муравья.

Муравейник как единый объект — в высшей степени рациональный и умелый «организм», который очень эффективно использует имеющиеся у него крайне ограниченные средства для поддержания жизнедеятельности. Он хорошо адаптируется не только к циклическим изменениям окружающей среды (смена времен года и времени суток), но и к ее случайным возмущениям (перемены погоды, повреждения в результате внешних воздействий и т. п.).

Муравьиная семья имеет строгую внутреннюю структуру с четко установленными ролями каждого муравья, и роли эти могут меняться с его возрастом, а могут оставаться постоянными. Организационная структура муравейника позволяет гибко реагировать на любое возмущение и выполнять все требующиеся работы, оперативно привлекая для их выполнения необходимые трудовые ресурсы.

Деятельность муравьиной семьи поражает целенаправленностью. Муравьи, например, успешно занимаются «животноводством», разводя тлей. Выделения тлей, так называемая падь, служат для муравьев источником богатой углеводами пищи. Они регулярно «доят» тлей, и муравьи-«фуражиры» носят падь в зобиках, чтобы кормить ею остальных муравьев. При этом муравьи активно заботятся о тлях: защищают от вредителей и нападений других насекомых, переносят на наиболее подходящие участки растения, строят навесы для защиты от солнца, а на зиму уносят тлей-самок в теплый муравейник. Муравьи — умелые «животноводы», поэтому в опекаемых ими колониях скорость развития и размножения тлей значительно выше, чем в «самостоятельных» колониях тлей того же вида.

У муравьев некоторых видов заметную долю кормов составляют семена различных трав. Муравьи собирают их и хранят в специальных сухих хранилищах своих гнезд. Перед едой семена очищают от кожуры и измельчают в муку. Мука смешивается со слюной насекомых-кормильцев, и это тесто скармливают личинкам. Принимаются специальные меры для того, чтобы обеспечить сохранность зерна при длительном хранении. Так, например, после дождей семена выносят из хранилища на поверхность и сушат.

Крошечные амазонские муравьи умеют строить ловушки для насекомых гораздо более крупных, чем они сами. Соотношения размеров таковы, что живо напоминают охоту первобытных людей на мамонтов. Срезая тонкие волоски-волокна травянистого растения, в котором насекомые живут, муравьи плетут из них кокон. В стенках кокона они делают множество маленьких отверстий. Кокон располагают на выходе из полости внутри растения-дома, и в него прячутся сотни рабочих муравьев. Они просовывают головы в отверстия в стенках кокона, выполняя роль маленьких живых капканов, и ждут жертву. Когда на кокон, замаскированный в полости растения, садится какое-нибудь насекомое, то муравьи хватают его за лапки, жвала и антенны и удерживают до прихода подкрепления. Вновь пришедшие муравьи начинают жалить добычу и делают это до тех пор, пока она не будет полностью парализована. Затем насекомое расчленяют и по частям уносят в гнездо. Очень интересно, что при строительстве ловушки муравьи применяют «композитные» материалы. Для повышения прочности кокона они размазывают по его поверхности особый плесневый грибок. Отдельные волоски-волокна склеиваются этим «клеем», стенки кокона становятся жесткими, и их прочность значительно возрастает.

Еще более удивительным кажется то, что делает другой амазонский муравей. В лесах Амазонки встречаются участки леса, на которых растут деревья только одного вида. В амазонских джунглях, где на каждом клочке земли растут растения десятков и даже сотен разных видов, подобные участки не только удивительны, но и пугают своей необычностью. Недаром местные племена индейцев называют такие места «садами дьявола» и считают, что там живет злой лесной дух. Биологи, исследовавшие это явление, недавно выяснили, что виновники появления «садов» — муравьи определенного вида, живущие в стволах деревьев. Длительные наблюдения показали, что муравьи просто убивают ростки других растений, впрыскивая в их листья муравьиную кислоту. Для проверки этого предположения были проведены пробные посадки других растений на площади одного из «садов дьявола»: все саженцы погибли в течение суток. Растения же, посаженные для контроля вне таких «садов», развивались нормально и хорошо прижились. Такая на первый взгляд странная деятельность муравьев имеет простое объяснение: муравьи расширяют свою «жилплощадь». Они удаляют растения-конкуренты, давая свободно разрастаться деревьям, в которых живут. По оценкам исследователей, один из самых больших «садов дьявола» существует уже более восьми веков.

Муравьи некоторых видов устраивают в своих муравейниках грибные плантации для снабжения высококалорийной белковой пищей. Так, муравьи-листорезы, которые строят огромные подземные гнезда, питаются практически одними грибами, и поэтому в каждом гнезде обязательно создается плантация грибов. Эти грибы растут только на специальном грунте — рабочие муравьи изготавливают его из измельченных зеленых листьев и собственных экскрементов. Чтобы поддерживать «плодородие почвы», муравьи постоянно обновляют грунт в грибнице. При создании нового муравейника муравьиная матка во рту переносит из старого муравейника культуру гриба и таким образом закладывает основание под пищевую базу семьи.

Муравьям приходится охранять свои плантации от вредителей и паразитов. Обычно урожайность любой специально культивируемой монокультуры значительно выше, чем у ее дикого предка. Но зато у нее нет тех потенций для защиты от врагов, которые обеспечивают выживание дикой разновидности. Монокультура может нормально развиваться и плодоносить, только если принимаются специальные меры по защите ее от паразитов и вредителей. Человеческая цивилизация, например, создала целые отрасли промышленности, занятые выпуском средств защиты растений. Муравьи решают проблему защиты своих плантаций не менее эффективно, чем человек, но гораздо более экономным способом. Основной враг грибных посадок — один из аскомицетовых грибков. Попадая на грибную плантацию, он в весьма короткое время превращает будущую пищу муравьев в несъедобную буро-зеленую субстанцию. Однако муравьи очень внимательно следят за своим «огородом» и уничтожают паразита, как только он появляется на плантации. Исследования американских ученых показали, что для борьбы с грибками-паразитами муравьи используют мощные узкоспециализированные антибиотики, смертоносные только для паразита и совершенно безвредные для других грибов. Бактерии-актиномицеты, вырабатывающие антибиотики, составляют обязательную часть «приданого», которое матка переносит на новое место вместе с кормовым грибком. Решена у муравьев и проблема «привыкания» паразита к антибиотику. Каждая семья муравьев культивирует сразу несколько штаммов полезных бактерий, и поэтому даже при быстром привыкании паразита к антибиотику наготове имеется другой, новый для него штамм.

Муравьи тщательно следят за состоянием своего жилища. Среднего размера муравейник состоит из 4–6 млн хвоинок и веточек. Ежедневно сотни муравьев переносят их сверху в глубь муравейника, а из нижних этажей — наверх. Так обеспечивается стабильный влажностный режим гнезда, и поэтому купол муравейника остается сухим после дождя, не гниет и не плесневеет.

Оригинально решают муравьи проблему разогрева муравейника после зимы. Теплопроводность стенок муравейника очень мала, и естественный прогрев весною занял бы очень долгое время. Для ускорения этого процесса муравьи приносят тепло внутрь муравейника на себе. Когда начинает пригревать солнце и с муравейника сходит снег, его жители выползают на поверхность и начинают «принимать солнечные ванны». Очень быстро температура тела муравья повышается на 10–15 градусов, и он возвращается обратно в холодный муравейник, согревая его своим теплом. Тысячи муравьев, «принимающих» такие «ванны», быстро поднимают температуру внутри муравейника.

Бесконечно разнообразие муравьев. В тропиках водятся так называемые бродячие муравьи, которые кочуют большими массами. На своем пути они уничтожают всё живое, и остановить их невозможно. Поэтому на жителей тропической Америки эти муравьи наводят ужас. При приближении колонны бродячих муравьев жители с домашними животными бегут из деревни. После прохода колонны через деревню в ней не остается ничего живого: ни крыс, ни мышей, ни насекомых. Двигаясь в колонне, бродячие муравьи соблюдают строгий порядок. По краям колонну охраняют муравьи-солдаты с огромными челюстями, в центре находятся самки и рабочие. Рабочие несут личинок и куколок. Движение продолжается весь световой день. На ночь колонна останавливается, и муравьи сбиваются в кучу. Для размножения муравьи временно переходят на оседлую жизнь, но строят не муравейник, а гнездо из собственных тел в форме шара, полого внутри, с несколькими каналами для входа и выхода. В это время матка начинает откладывать яйца. Рабочие муравьи ухаживают за ними и выводят из них личинок. Отряды муравьев-фуражиров время от времени выходят из гнезда за пищей для семьи. Оседлая жизнь продолжается до тех пор, пока личинки не подрастут. Тогда муравьиная семья опять двигается в путь.

О чудесах муравьиной семьи можно рассказать еще очень много, но вот каждый отдельный обитатель муравейника — это, как ни удивительно, просто мелкое суетливое насекомое, в действиях которого часто трудно найти какую-либо логику и цель.

Муравей перемещается по неожиданным траекториям, тащит в одиночку или в группе какие-нибудь грузы (кусок травинки, муравьиное яйцо, комочек земли и т.д.), но обычно трудно проследить за его работой от начала до результата. Более осмысленно выглядят его, так сказать, «трудовые макрооперации»: муравей сноровисто подхватывает травинку или кусочек хвои, включается в «групповую» переноску, умело и отчаянно сражается в муравьиных битвах.

Поражает не то, что из этого хаоса и, казалось бы, бесцельной суеты складывается многоликая и размеренная жизнь муравейника. Если с высоты сотни метров посмотреть на любое человеческое строительство, то картина будет очень схожа: там тоже сотни работников делают десятки на первый взгляд не связанных друг с другом операций, и в результате возникает небоскреб, домна или плотина.

Удивительно другое: в муравьиной семье не обнаруживается никакого «мозгового центра», который управлял бы общими усилиями для достижения желаемого результата, будь то починка муравейника, добыча пищи или защита от врагов. Больше того, анатомия отдельного муравья — разведчика, работника или муравьиной матки — не позволяет поместить этот «мозговой центр» в отдельном муравье. Слишком малы физические размеры его нервной системы, и слишком велик объем программ и накопленных поколениями данных, необходимых для управления жизнедеятельностью муравейника.

Можно допустить, что отдельный муравей способен автономно на инстинктивном уровне выполнять небольшой набор «трудовых макроопераций». Это могут быть и трудовые и боевые операции, из которых, как из элементарных кирпичиков, складывается трудовая и боевая жизнь муравейника. Но для жизни в муравьиной семье этого мало.

Для существования в своей среде обитания муравьиной семье необходимо уметь оценивать и собственное состояние, и состояние окружающей среды, уметь переводить эти оценки в конкретные задачи поддержания гомеостаза, устанавливать приоритеты этих задач, следить за их выполнением и в режиме реального времени перестраивать работу в ответ на внешние и внутренние возмущения.

Как муравьи делают это? Если принять допущение об инстинктивных реакциях, то достаточно правдоподобный алгоритм поведения может выглядеть следующим образом. В памяти живого существа в том или ином виде должно находиться нечто подобное таблице «ситуация — инстинктивный ответ на ситуацию». В любой жизненной ситуации информация, поступающая от органов чувств, обрабатывается нервной системой и «образ ситуации», созданный ею, сравнивается с «табличными ситуациями». При совпадении «образа ситуации» с какой-либо «табличной ситуацией» выполняется соответствующий «ответ на ситуацию». Если совпадения нет — поведение не корректируется или выполняется некоторый «дежурный» ответ. Ситуации и ответы в такой «таблице» могут быть обобщены, но и при этом ее информационный объем будет очень большим даже для выполнения относительно простых функций управления.

«Таблица» же, которая управляет жизнью муравейника и в которой перечислены варианты ситуаций трудовой деятельности и контактов с окружающей средой при участии десятков тысяч муравьев, становится просто необозримой, и для ее хранения потребовались бы колоссальные объемы «запоминающих устройств» нервной системы. Кроме того, время получения «ответа» при поиске в такой «таблице» также будет очень велико, так как его необходимо выбирать из необозримо большого набора схожих ситуаций. А в реальной жизни эти ответы надо получать достаточно быстро. Естественно, что путь усложнения инстинктивного поведения вскоре заводит в тупик, особенно в тех случаях, когда требуются инстинктивные навыки коллективного поведения.

Для оценки сложности «таблицы инстинктивного поведения» посмотрим хотя бы, какие основные операции приходится выполнять муравьям-«животноводам» при уходе за тлями. Очевидно, что муравьи должны уметь отыскивать на листьях «богатые пастбища» и отличать их от «бедных», чтобы вовремя и правильно перемещать тлей по растению. Они должны уметь распознавать опасных для тлей насекомых и знать способы борьбы с ними. При этом вполне возможно, что способы борьбы с разными врагами отличаются друг от друга, и это, естественно, увеличивает необходимый объем знаний. Важно также уметь опознавать самок тлей, чтобы в определенный момент (в начале зимы) переносить их в муравейник, располагать в специальных местах и обслуживать всю зиму. Весною же надо определить места их повторного расселения и организовать жизнь новой колонии.

Наверное, нет надобности продолжать — уже перечисленные операции дают представление об объеме знаний и умений, нужных муравью. При том надо учитывать, что все подобные операции — коллективные и в разных ситуациях могут выполняться разным количеством муравьев. Поэтому невозможно выполнять эту работу по жесткому шаблону и надо уметь адаптироваться к меняющимся условиям коллективного труда. Например, муравей-«животновод» должен знать не только, как ухаживать за тлями, но и как участвовать в коллективной жизни муравейника, когда и где работать и отдыхать, в какое время начинать и кончать рабочий день и т.д. Для координации действий десятков и сотен тысяч муравьев в безбрежном океане вариантов коллективной трудовой деятельности необходим уровень управления на порядки выше того, который возможен при инстинктивном поведении.

Элементарные интеллектуальные возможности появились у представителей животного мира Земли именно как способ обойти это принципиальное ограничение. Вместо жесткого выбора из «таблицы» стал использоваться метод построения «ответа» на возникающую ситуацию из относительно малого набора элементарных реакций. Алгоритм такого построения хранится в «памяти», и специальные блоки нервной системы в соответствии с ним строят необходимый «ответ». Естественно, что та часть структуры нервной системы, которая ответственна за реакции на внешние возмущения, существенно усложняется. Но такое усложнение окупается тем, что позволяет, не требуя нереально больших объемов нервной системы, практически неограниченно разнообразить поведение особи и сообщества. Освоение нового типа поведения с этой точки зрения требует лишь добавления в «память» нового алгоритма формирования «ответа» и минимального объема новых данных. При инстинктивном же поведении возможности нервной системы быстро ставят предел такому развитию.

Очевидно, что перечисленные выше функции управления муравьиной семьей, необходимые для поддержания равновесия с окружающей средой и выживания, не могут выполняться на инстинктивном уровне. Они близки к тому, что мы привыкли называть мышлением.

Но доступно ли мышление муравью? По некоторым данным, его нервная система содержит всего около 500 тыс. нейронов. Для сравнения: в мозге человека около 100 млрд. нейронов. Так почему же муравейник может делать то, что он делает, и жить так, как он живет? Где размещается «мыслящий центр» муравьиной семьи, если в нервной системе муравья его разместить нельзя? Скажу сразу, что таинственные «психополя» и «интеллектуальная аура» в качестве вместилища этого «центра» здесь рассматриваться не будут. Будем искать реально существующие места возможного расположения такого «центра» и способы его функционирования.

Представим себе, что программы и данные гипотетического мозга достаточно большой мощности разбиты на большое количество малых сегментов, каждый из которых размещен в нервной системе одного муравья. Для того чтобы эти сегменты могли работать как единый мозг, надо соединить их линиями связи и в набор программ мозга включить программу-«надзирателя», которая следила бы за передачей данных между сегментами и обеспечивала нужную последовательность их работы. Кроме того, при «построении» такого мозга надо учесть то, что некоторые муравьи — носители программных сегментов — могут умереть от старости или погибнуть в тяжелой борьбе за выживание, а с ними погибнут и расположенные в них сегменты мозга. Чтобы мозг был устойчив к таким потерям, необходимо иметь резервные копии сегментов.

Программы самовосстановления и оптимальная стратегия резервирования позволяют, вообще говоря, создать мозг очень высокой надежности, который сможет работать продолжительное время, несмотря на военные и бытовые потери и смену поколений муравьев. Такой «мозг», распределенный по десяткам и сотням тысяч муравьев, будем называть распределенным мозгом муравейника, центральным мозгом или супермозгом. Надо сказать, что в современной технике системы, сходные по структуре с супермозгом, не новинка. Так, американские университеты уже используют тысячи компьютеров, подключенных к Интернету, для решения актуальных научных задач, требующих больших вычислительных ресурсов.

Кроме сегментов распределенного мозга в нервной системе каждого муравья должны быть заложены и программы «трудовых макроопераций», выполняемых по командам этого мозга. Состав программы «трудовых макроопераций» определяет роль муравья в иерархии муравейника, а сегменты распределенного мозга работают как единая система, как бы вне сознания муравья (если бы оно у него было).

Итак, предположим, что сообщество коллективных насекомых управляется распределенным мозгом, причем каждый член сообщества является носителем частицы этого мозга. Другими словами, в нервной системе каждого муравья находится небольшой сегмент центрального мозга, который является коллективной собственностью сообщества и обеспечивает существование этого сообщества как целого. Кроме того, в ней находятся программы автономного поведения («трудовые макрооперации»), которые являются как бы описанием его «личности» и которые логично назвать собственным сегментом. Так как объем нервной системы каждого муравья мал, то и объем индивидуальной программы «трудовых макроопераций» тоже получается малым. Поэтому такие программы могут обеспечивать самостоятельное поведение насекомого только при выполнении элементарного действия и требуют обязательного управляющего сигнала после его окончания.

Говоря о супермозге, нельзя обойти проблему связи между его сегментами, расположенными в нервной системе отдельных муравьев. Если мы принимаем гипотезу распределенного мозга, то должны учитывать, что для управления системой муравейника необходимо быстро передавать большие объемы информации между сегментами мозга и отдельные муравьи должны часто получать управляющие и корректирующие команды. Однако многолетние исследования муравьев (и других коллективных насекомых) не обнаружили сколько-нибудь мощных систем передачи информации: найденные «линии связи» обеспечивают скорость передачи порядка единиц бит * в минуту и могут быть только вспомогательными.

Сегодня мы знаем лишь один канал, который мог бы удовлетворить требованиям работы распределенного мозга: электромагнитные колебания в широком диапазоне частот. Хотя до настоящего времени такие каналы не найдены ни у муравьев, ни у термитов, ни у пчел, из этого не следует, что они отсутствуют. Правильнее говорить о том, что использованные методики исследования и аппаратура не позволили обнаружить эти каналы связи.

Современная техника, например, дает примеры совершенно, неожиданных каналов связи в хорошо, казалось бы, изученных областях, которые можно обнаружить только специально разработанными методами. Хорошим примером может быть улавливание слабых звуковых колебаний, или, попросту говоря, подслушивание. Решение этой задачи искали и находили и в архитектуре древнеегипетских храмов, и в современных направленных микрофонах, но с появлением лазера неожиданно выяснилось, что есть еще один надежный и высококачественный канал приема весьма слабых акустических колебаний. Причем возможности этого канала далеко превосходят все, что считалось в принципе возможным, и кажутся сказочными. Оказалось, что можно хорошо слышать безо всяких микрофонов и радиопередатчиков все, что вполголоса говорится в закрытой комнате, и делать это с расстояния 50–100 метров. Для этого достаточно, чтобы в комнате было застекленное окно. Дело в том, что звуковые волны, возникающие при разговоре, вызывают колебания оконных стекол с амплитудой в микроны и доли микрона. Лазерный же луч, отражаясь от колеблющегося стекла, дает возможность фиксировать эти колебания на приемном устройстве и после соответствующей математической обработки превращать в звук. Этот новый, ранее неизвестный метод регистрации колебаний позволил улавливать неощутимо слабые звуки в условиях, когда их обнаружение казалось принципиально невозможным. Очевидно, что эксперимент, опирающийся на традиционные способы поиска электромагнитных сигналов, не смог бы обнаружить этот канал.

Почему же нельзя предположить, что распределенный мозг использует какой-то неизвестный нам способ передачи информации по каналу электромагнитных колебаний? С другой стороны, в повседневной жизни можно найти примеры передачи информации по каналам, о физической основе которых ничего не известно. Я не имею в виду исполняющиеся предчувствия, эмоциональную связь между близкими людьми и другие подобные случаи. Вокруг этих явлений, несмотря на их безусловное существование, накопилось столько мистических и полумистических фантазий, преувеличений, а иногда и просто обмана, что я не решаюсь ссылаться на них. Но известно, например, такое распространенное явление, как ощущение взгляда. Практически каждый из нас может припомнить случаи, когда он оборачивался, почувствовав чей-нибудь взгляд. Сомнений в существовании информационного канала, который ответственен за передачу ощущения взгляда, нет, но нет и объяснения, каким образом некоторые особенности состояния психики смотрящего передаются тому, на кого он смотрит. Электромагнитное поле мозга, которое могло бы быть ответственно за этот информационный обмен, практически неощутимо при удалении на десятки сантиметров, а ощущение взгляда передается на десятки метров.

То же можно сказать о таком общеизвестном явлении, как гипноз. Гипнотические способности имеет не только человек: известно, что некоторые змеи используют гипноз при охоте. При гипнозе также происходит передача информации от гипнотизера к гипнотизируемому по каналу, который хотя и безусловно существует, но природа которого неизвестна. Причем если гипнотизер-человек использует иногда голосовые приказы, то змеи звуковой сигнал не используют, но их гипнотическое внушение от этого не теряет силу. И никто не сомневается в том, что можно почувствовать чужой взгляд, и не отрицает реальности гипноза из-за того, что в этих явлениях каналы передачи информации неизвестны.

Все сказанное выше можно рассматривать как подтверждение допустимости предположения о существовании канала передачи информации между сегментами распределенного мозга, физическая основа которого нам еще неизвестна. Так как наука, техника и практика повседневной жизни дают нам неожиданные и неразгаданные примеры разнообразных информационных каналов, то и в предположении о наличии еще одного канала неустановленной природы нет, видимо, ничего необычного.

Для объяснения того, почему линии связи у коллективных насекомых еще не обнаружены, можно привести много различных причин — от вполне реальных (недостаточная чувствительность исследовательской аппаратуры) до фантастических. Проще, однако, допустить, что эти линии связи существуют, и посмотреть, какие следствия из этого вытекают.

Прямые наблюдения за муравьями подтверждают гипотезу о внешних командах, управляющих поведением отдельного насекомого. Типичным для муравья является неожиданное и резкое изменение направления движения, которое нельзя объяснить никакими видимыми внешними причинами. Часто можно наблюдать, как муравей на мгновенье останавливается и неожиданно поворачивает, продолжая движение под углом к прежнему направлению, а иногда и в обратную сторону. Наблюдаемую картину можно правдоподобно истолковать, как «остановку для приема управляющего сигнала» и «продолжение движения после получения приказа о новом направлении». При выполнении какой-либо трудовой операции муравей может (правда, это случается заметно реже) прервать ее и либо перейти к другой операции, либо двигаться в сторону от места работы. Такое поведение также напоминает реакцию на внешний сигнал.

Как изучают жизнь муравьев

Прежде всего, просто наблюдением, причем с незапамятных времен.

Еще в Библии (Притчи царя Соломона) лентяям рекомендуется поучиться трудолюбию у муравья и отмечается децентрализованная организация действий этих общественных насекомых: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою».

За муравьями с увлечением следили Аристотель, Плутарх, Плиний, сделав немало тонких и верных наблюдений, но и несколько ошибок. Так, Аристотель принимал окрыленных муравьев за отдельный вид и писал, что муравьи размножаются белыми червячками, сначала округлыми, а затем удлиняющимися. Разумеется, он имел в виду яйца, из которых выходят личинки.

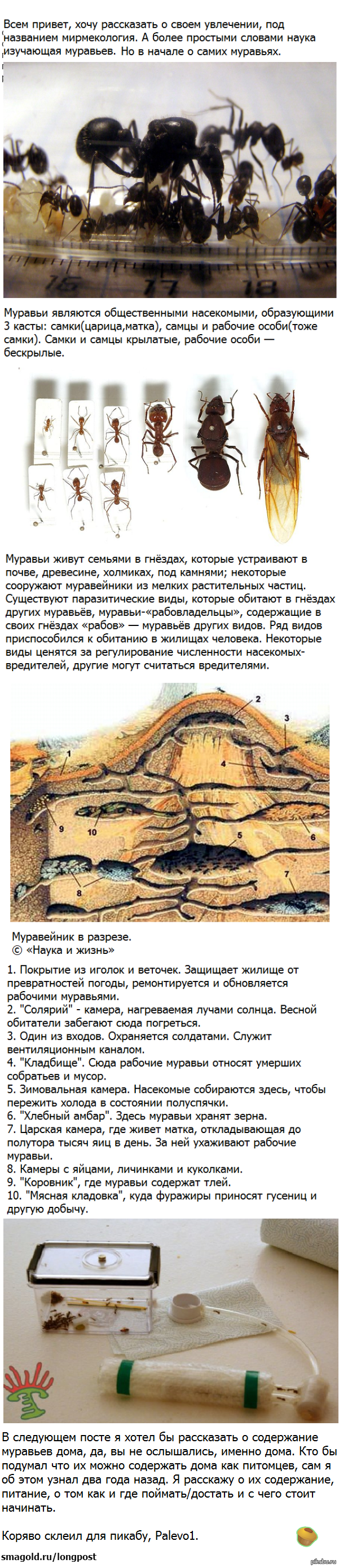

Натуралисты прошлого раскапывали муравейники, чтобы выяснить их структуру, распределение камер разного назначения, понять кастовую организацию общества муравьев.

Ближе к нашим дням стало возможно без таких крайних мер, как раскапывание их жилища, наблюдать не только деятельность муравьев вне муравейника, но и их жизнь дома. Вставляют в стенку муравьиной кучи стекло или просто поселяют колонию муравьев в лабораторном стеклянном муравейнике. Он одномерный: склеивают два больших стекла, оставляя между ними промежуток в несколько миллиметров, засыпают туда стройматериалы и запускают муравьев.

Так как муравьи не любят дневного освещения в своем жилище, следить за ними нередко удобнее при инфракрасном свете. Иногда в муравейник вводят гибкий волоконный эндоскоп с лампочкой на конце, позволяющий делать и фотоснимки.

Для слежения за жизнью и перемещениями отдельных особей их метят капелькой краски, иногда — светящейся, чтобы наблюдать в темноте. Правда, такой метод годится только для относительно крупных видов.

Еще более изощренный способ — мечение слаборадиоактивными изотопами, позволившее изучить трофаллаксис — обмен пищей между муравьями. Им либо дают сахарный сироп с изотопом углерода, либо подбрасывают жертву — гусеницу, выращенную на рационе с добавками радиоактивного фосфора. Затем счетчик Гейгера показывает, как благодаря обмену отрыгнутыми капельками пищи один накормленный муравей распространяет радиоактивность по всему муравейнику.

Строение подземных муравьиных гнезд изучают, либо раскапывая их, либо делая отливки сложных ходов и камер гнезда, заливая в его вход жидкий гипс, быстро застывающие полимеры или легкоплавкий металл.

Очень интересен с точки зрения гипотезы супермозга феномен так называемых ленивых муравьев. Наблюдения показывают, что не все муравьи в семье являются образцами трудолюбия. Оказывается, примерно 20% муравьиной семьи практически не принимает участия в трудовой деятельности. Исследования показали, что «ленивые» муравьи — это не муравьи на отдыхе, которые после восстановления сил включаются в работу. Оказалось, что если удалить из семьи заметную часть работающих муравьев, то соответственно повышается темп работы оставшихся «работников», а «ленивые» муравьи в работу не включаются. Поэтому их нельзя считать ни «трудовым резервом», ни «отдыхающими».

Сегодня предложено два объяснения существования «ленивых» муравьев. В первом случае предполагается, что «ленивые» муравьи — это своеобразные «пенсионеры» муравейника, состарившиеся муравьи, неспособные к активной трудовой деятельности. Второе объяснение еще проще: это муравьи, которые почему-то не хотят работать. Так как других, более убедительных объяснений нет, считаю, что имею право на еще одно предположение.

Для любой распределенной системы обработки информации — а супермозг является разновидностью такой системы — одна из основных проблем — обеспечение надежности. Для супермозга эта задача жизненно важна. Основу системы обработки информации представляет программное обеспечение, в котором закодированы принятые в системе методы анализа данных и принятия решений, что справедливо и для супермозга. Наверняка его программы сильно отличаются от программ, написанных для современных вычислительных систем. Но в том или ином виде они должны существовать, и именно они ответственны за результаты работы супермозга, т.е. в конечном счете за выживание популяции.

Но, как уже говорилось выше, программы и данные, которые ими обрабатываются, не хранятся в одном месте, а разбиты на множество сегментов, расположенных в отдельных муравьях. И даже при очень большой надежности работы каждого элемента супермозга результирующая надежность системы получается невысокой. Так, например, пусть надежность работы каждого элемента (сегмента) равна 0,9999, т.е. сбой в его работе возникает в среднем один раз на 10 тысяч обращений. Но если вычислить суммарную надежность системы, состоящей, скажем, из 60 тысяч таких сегментов, то она оказывается меньше 0,0025, т.е. уменьшается примерно в 400 раз по сравнению с надежностью отдельного элемента!

Разработаны и используются в современной технике различные способы повышения надежности больших систем. Например, резко повышает надежность дублирование элементов. Так, если при той же, что и в приведенном примере, надежности элемента его дублировать, то общее количество элементов возрастет вдвое, но зато суммарная надежность системы возрастет и станет практически равной надежности отдельного элемента.

Если вернуться к муравьиной семье, то нужно сказать, что надежность функционирования каждого сегмента супермозга значительно ниже приведенных величин, хотя бы из-за малого срока жизни и большой вероятности гибели носителей этих сегментов — отдельных муравьев. Поэтому многократное дублирование сегментов супермозга является обязательным условием его нормального функционирования. Но кроме дублирования есть и другие способы повышения суммарной надежности системы.

Дело в том, что система в целом не одинаково реагирует на сбои в разных ее элементах. Есть сбои, которые фатально сказываются на работе системы: например, когда неправильно срабатывает программа, обеспечивающая нужный порядок обработки информации, или когда из-за сбоя теряются уникальные данные. Но если сбой происходит в сегменте, результаты работы которого можно каким-либо способом исправить, то эта неполадка приводит только к некоторой задержке в получении результата. Кстати сказать, в реальных условиях большинство результатов, получаемых супермозгом, относится именно к этой группе и лишь в редких случаях сбои приводят к тяжелым последствиям. Поэтому надежность системы можно увеличить еще и повышением, так сказать, «физической надежности» сегментов, в которых располагаются особо важные и невосстанавливаемые программы и данные.

Исходя из сказанного, можно предположить, что именно «ленивые» муравьи являются носителями специализированных, особо важных сегментов распределенного мозга. Эти сегменты могут иметь различное назначение, например выполнять функции поддержания целостности мозга при гибели отдельных муравьев, собирать и обрабатывать информацию с сегментов нижнего уровня, обеспечивать правильную последовательность выполнения задач супермозга и т. п. Освобождение от трудовой деятельности обеспечивает «ленивым» муравьям повышенную безопасность и надежность существования.

Такое предположение о роли «ленивых» муравьев подтверждается экспериментом, проведенным в Стэнфордской лаборатории известного физика, лауреата Нобелевской премии И. Пригожина, который занимался проблемами самоорганизации и коллективной деятельности. В этом эксперименте муравьиную семью разделили на две части: в одну вошли только «ленивые» муравьи, а в другую — «работники». Через некоторое время выяснилось, что «трудовой профиль» каждой новой семьи повторяет «трудовой профиль» исходной семьи. Оказалось, что в семье «ленивых» муравьев только каждый пятый остался «ленивым», а остальные активно включились в трудовую деятельность. В семье же «работников» та же пятая часть стала «ленивыми», а остальные остались «работниками».

Результаты этого изящного эксперимента легко объяснить с точки зрения гипотезы распределенного мозга. По-видимому, в каждой семье часть ее членов делегируется для хранения особо важных сегментов распределенного мозга. Вероятно, по структуре и строению нервной системы «ленивые» муравьи не отличаются от «работников» — просто в какой-то момент в них загружаются нужные сегменты. Именно это и произошло с новыми семьями в описанном выше эксперименте: центральный мозг выполнил нечто похожее на загрузку нового программного обеспечения, и этим было закончено оформление муравьиных семей.

Уже сегодня можно строить достаточно правдоподобные гипотезы о структуре распределенного мозга, топологии сети, объединяющей его сегменты, и о базовых принципах резервирования внутри нее. Но главное не в этом. Главное в том, что концепция распределенного мозга позволяет непротиворечиво объяснить основную загадку муравейника: где и как хранится и используется управляющая информация, определяющая сверхсложную жизнь муравьиной семьи.

Редакция и автор будут рады получить от специалистов по мирмекологии комментарии к статье.

«Наука и жизнь» о муравьях:

Муравей крупным планом. — 1972, № 9.

Ковалев В. Муравьиные коммуникации. — 1974, № 5.

Халифман И. Операция «Муравей». — 1974, № 5.

Мариковский П. Муравьиная служба реанимации. — 1976, № 4.

Васильева Е., Халифман И. Великан у муравейника. — 1980, № 3.

Константинов И. Город муравьев. — 1982, № 1.

Васильева Е., Халифман И. Муравьи-кочевники. — 1986, № 1.

Индивидуальность есть и у муравьев. — 1998, № 12.

Александровский Г. Эволюция муравьев длится 100 миллионов лет. — 2000, № 10.

Старикова О., Фурман М. Муравьи в городе. — 2001, № 1.

Успенский К. Песчаный муравей. — 2003, № 8.

Металлический муравейник. — 2004, № 11.

Муравьи выбирают жилище. — 2006, № 7.

* Бит — единица информации, позволяющая выполнить один двоичный выбор: «да-нет», «лево-право» и т. п.

Источник