- Особенности наружного строения клещей и подразделения тела на отделы (тагмы) на примере отдельных видов.

- Иксодовые клещи — паразиты и переносчики инфекций

- Внешнее строение клещей

- Содержание:

- Сегментация тела

- Внешнее строение клещей

- Гнатосома

- Гнатосома. Макрофотография.

- Идиосома

- Покровы клещей

- Покровы тела

- Развитие клещей (циклы развития)

- Содержание:

- Самки клещей Tetranychus с яйцом

- Постэмбриональное развитие

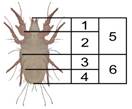

Особенности наружного строения клещей и подразделения тела на отделы (тагмы) на примере отдельных видов.

Тело клещей, как у всех членистоногих, состоит из сегментов, объединенных в отделы, или тагмы (рис.1). Сегменты тела у большинства групп утратили свою видимую повторяемость, или метамерность. Лишь у наиболее примитивных форм (представители сем. Opilioacaridae) можно обнаружить следы первичной сегментации.

Общий принцип предусматривает деление тела клеща на два основных отдела: гнатосому (комплекс ротовых частей) и идиосому(собственно, тело, с расположенными на нем четырьмя парами ходильных ног).

Гнатосома относительно невелика, компактна и, в подавляющем большинстве случаев, свободна; лишь у очень немногих форм (часть Labidophortnae) она целиком скрыта в особом углублении, под передним краем идиосомы, выступающим вперед в виде капюшона (камеростоме). У этих клещей она обладает значительной подвижностью и способна отчасти втягиваться внутрь тела. В составгнатосомы входят:

Ø пара мощных клешнеобразных верхних челюстей грызущего типа – хелицеры, мандибулы, или жвалы (chelicera, mandibula)

Ø расположенное под ними непарное образование под названием гипостом (hypostoma), являющееся продуктом слияния базальных частей ногощупалец, либо педипалы (pedipalpi, maxilla) с элементами гипофаринкса.

Идиосома. У части видов (большинство Glycyphagidae) идиосома нерасчлененная, у других клещей (все Tyroglyphidae и Saproglyphidae) она довольно четко распределена на отделы.

Как уже говорилось, тело клещей состоит из гнатосомы и идиосомы. Помимо такого, наиболее общего разделения, существуют и другие его варианты.

В частности, тело можно «поделить» на тагмы следующим образом:

Ø гнатосома – передняя часть с ротовыми органами;

Ø проподосома – отдел, следующий за гнатосомой и несущий первые две пары ног;

Ø метаподосома – часть, на которой расположены вторые две пары ног;

Ø опистосома – конечный отдел тела, лишенный ног.

В другом варианте идиосому подразделяют на подосому, несущую все 4 пары ходильных конечностей, и опистосому, лишенную их, а гнатосому и подосому вместе обозначают как просома.

При не слишком сильно выраженной сегментации часто ограничиваются подразделением тела на два крупных отдела: передний – протеросому (объединяющий гнатосому и проподосому) и задний – гистеросому (куда входит метаподосома и опистосома).

Для клещей, как и для других членистоногих, характерно явление олигомеризации. В процессе эволюции у разных групп клещей происходит уменьшение числа сходных между собой сегментов (главным образом за счет опистосомы) путем редукции или полного слияния некоторых из них. Поэтому видимое число сегментов у большинства групп не превышает 13 и лишь у наиболее примитивных (подотряд Notostigmata) достигает 18.

Дата добавления: 2016-05-11 ; просмотров: 1435 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

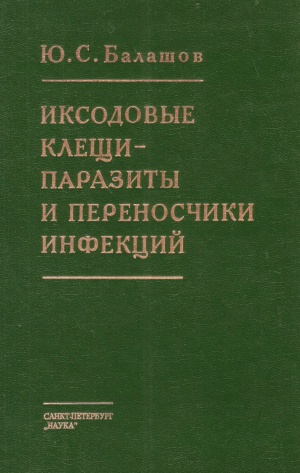

Иксодовые клещи — паразиты и переносчики инфекций

Балашов Ю. С. Иксодовые клещи — паразиты и переносчики инфекций. — СПб.: Наука, 1998. — 287 с.

УДК 576.895.421 ББК 28.691.8 Б 20

ISBN 5-02-026082-7

The monograph is a fundamental survey of ixodid ticks, a group of blood-sucking arthropods. The author generalizes his long-term studies and presents a critical review of the world’s literature. The book consists of 9 chapters dealing with morphophysiological features of ticks, their distribution and relationships with hosts, life cycles, ecology of free-living and parasitic developmental stages, reproduction, host’s defence responses, relationships of ticks with pathogens and natural focality of tick-borne infections (encephalitis, Lyme borreliosis, tularaemia etc.). The monograph is a handbook on ixodid ticks and is intended for a large circle of biologists, specialists in medicine and veterinary. The book includes 101 figures, 40 photograph plates and 35 figure tables. The references contain about 1000 titles of Russian and foreign publications.

Источник

Внешнее строение клещей

Внешнее строение клещей – комплекс отличительных морфологических особенностей, присущих представителям подкласса Acarina.

Содержание:

Основные морфологические особенности клещей:

- четыре пары ходильных конечностей,

- строение ротового аппарата,

- особая сегментациея тела

Сегментация тела

Тело всех членистоногих состоит из сегментов, объединенных в отделы, или тагмы; у большинства групп сегменты утратили свою видимую повторяемость, или метамерность, присущую более ранним стадиям развития.

Среди Хелицеровых разделение на тагмы лучше всего определяется у скорпионов, у которых членики сгруппированы в три отчетливо различаемых отдела: просому, мезосому и метасому. Что же касается клещей, то вопрос о выделении отделов их тела предстает более неоднозначным.

Внешнее строение клещей

1 — гнатосома; 2 — проподосома; 3 — метаподосома; 4 — опистосома; 5 — протеросома; 6 — гистеросома; 1+2+3 — просома; 2+3 — подосома; 2+3+4 — идиосома.

У наиболее примитивных форм (например, представители семейства Opilioacaridae) можно обнаружить следы первичной сегментации, а у остальных прослеживается более или менее отчетливая тенденция к усложнению строения

Общий принцип предусматривает деление тела клеща на два основных отдела: гнатосому (комплекс ротовых частей) и идиосому (собственно, тело, с расположенными на нем четырьмя парами ходильных ног). [1] [2] (фото)

Гнатосома

Гнатосома относительно невелика, компактна и, в подавляющем большинстве случаев, свободна; лишь у очень немногих форм (часть Labidophortnae) она целиком скрыта в особом углублении, под передним краем идиосомы, выступающим вперед в виде капюшона (камеростоме). У этих клещей она обладает значительной подвижностью и способна отчасти втягиваться внутрь тела. В состав гнатосомы входят:

Гнатосома. Макрофотография.

1 – гнатосома; 2 – хелицеры; 3 – гипостом

- пара мощных клешнеобразных верхних челюстей грызущего типа – хелицеры, мандибулы, или жвалы (chelicera, mandibula)

- расположенное под ними непарное образование под названием гипостом (hypostoma), являющееся продуктом слияния базальных частей ногощупалец, либо педипалы (pedipalpi, maxilla) с элементами гипофаринкса. [3](фото)

Идиосома

У части видов (большинство Glycyphagidae) идиосома нерасчлененная, у других клещей (все Tyroglyphidae и Saproglyphidae) она довольно четко распределена на отделы.

Как уже говорилось, тело клещей состоит из гнатосомы и идиосомы. Помимо такого, наиболее общего разделения, существуют и другие его варианты.

В частности, тело можно «поделить» на тагмы следующим образом:

- гнатосома – передняя часть с ротовыми органами;

- проподосома– отдел, следующий за гнатосомой и несущий первые две пары ног;

- метаподосома– часть, на которой расположены вторые две пары ног;

- опистосома – конечный отдел тела, лишенный ног.

В другом варианте идиосому подразделяют на подосому, несущую все 4 пары ходильных конечностей, и опистосому, лишенную их, а гнатосому и подосому вместе обозначают как просома. [3] [1]

При не слишком сильно выраженной сегментации часто ограничиваются подразделением тела на два крупных отдела: передний – протеросому (объединяющий гнатосому и проподосому) и задний – гистеросому (куда входит метаподосома и опистосома). [1]

Для клещей, как и для других членистоногих, характерно явление олигомеризации. В процессе эволюции у разных групп клещей происходит уменьшение числа сходных между собой сегментов (главным образом за счет опистосомы) путем редукции или полного слияния некоторых из них. Поэтому видимое число сегментов у большинства групп не превышает 13 и лишь у наиболее примитивных (подотряд Notostigmata) достигает 18. [1]

Покровы клещей

1 – мягкая эластичная кутикула (Acaridae);

2 – кожистая кутикуласо щитком (Spinturnix bechsteini);

3 – кутикула, укрепленная панцирем (varroadestructor)

Покровы тела

Тело клеща покрыто кутикулой, под которой располагается однослойная гиподерма. Поверхность кутикулы может иметь различный вид и структуру. Например, у Opilioacaridaeпокровы кожистые, однако многие другие семейства отличаются наличием жесткого наружного панциря или отдельных твердых щитков. В то же время, существуют группы, представители которых имеют прозрачную, тонкую и гибкую наружную оболочку. Скульптура, тонкости строения и даже рисунок на кутикуле разнообразны и видоспецифичны.

На покровах часто бывают расположены особые структурные образования: щетинки, железы, сенсорные органы. К примеру, железы у иксодовых клещей довольно развитые, они выделяют секрет, распространяющийся на всю поверхность тела. В отличие от них, у водных клещей секрет выделяется на отдельные участки. Железы могут иметь различное строение и назначение; так, у Sarcoptiformesони жировые, и выделяют маслянистую, желтую или коричневую жидкость.

Щетинки, расположенные на теле клещей, также обладают разным строением и имеют несколько «задач». Истинные щетинки, по строению похожие на волос, выполняют роль органов осязания; акантоиды, представленные в виде гладких шипов, служат для определения запахов и вкусовых стимулов. Образование под названием фамулюс – конусовидная структура, находящаяся на дорсальной стороне первой пары ног – тоже имеет в своем составе нервные окончания, но ее истинное назначение неизвестно. Из дополнительных образований также часто встречаются соленидии – трубочки, расположенные на ногах, а для панцирных клещей характерны трихоботрии, при помощи которых клещ ощущает движение воздуха и сотрясение субстрата. Щетинки голеней и лапок могут преобразовываться в коготки, называемые амбулакрами, между которыми находится эмподий (присоска). Эти структуры улучшают способность клеща удерживаться на субстрате. Помимо перечисленных функций, дополнительные образования могут играть защитную роль, так как порой они очень густо покрывают тело, создавая дополнительное укрепление кутикулы.

Кроме выростов, на теле клеща располагаются и углубления, например, стигмы, как у насекомых. Некоторые представители подкласса их не имеют, так как дыхание осуществляется у них через всю поверхность тела. [2]

Источник

Развитие клещей (циклы развития)

Циклы развития клещей – это совокупность стадий онтогенеза, которые эти организмы в определенном порядке проходят по мере взросления.

Содержание:

Несмотря на то, что клещи, как и насекомые, относятся к типу Членистоногих, их развитие коренным образом отличается от аналогичного у представителей «соседнего» класса. На протяжении жизни Acarinae проходят ряд стадий:

Самки клещей Tetranychus с яйцом

Яйцо клещей представляет собой крупную клетку, содержащую ядро, цитоплазму и желток, и покрытую плотной оболочкой – гладкой или с микроскульптурой. К примеру, яйца Красного плодового клеща имеют на своей поверхности тонкие радиальные ребрышки.

Оболочка бывает окрашена в разные цвета и состоит из двух слоев: более прочный наружный и более тонкий желточный. [1] (фото)

Яйца могут быть очень разными по форме (округлые, овальные, удлиненные, сплющенные) и размерам; как правило, относительно тела самки они достаточно крупные, до половины и более длины опистосомы. [1] После их созревания самка откладывает яйца в укромных местах. У меньшей части групп клещей наблюдается живорождение, но у него, как правило, своеобразная форма: посмертное живорождение.

Самка клеща погибает в тот момент, когда яйца еще находятся внутри ее организма (обычно осенью). По прошествии определенного времени (после зимовки) личинки вылупляются и самостоятельно «проедают» выход из тела матери. При этом, в яйцах у таких клещей уменьшены запасы питательных веществ, так как организм самки частично выполняет для молодых личинок роль пищевого субстрата. Акарологи связывают наличие этого феномена с тем, что яйца у панцирных и некоторых других видов клещей слишком крупные, чтобы их можно было отложить. [3]

У Пузатого клеща, Хлебного клеща и других немногочисленных видов клещей наблюдается истинное живорождение. [1]

Постэмбриональное развитие

Данный этап, занимающий большую часть жизни клеща, состоит из пяти основных фаз:

Перед личиночной фазой у этих Хелицеровых может быть этап предличинки – неподвижная фаза вылупления, во время которой клещ использует для питания остаток эмбрионального желтка. Подвижной предличинка является лишь у Endeostigmata. Чаще всего данная фаза оказывается редуцированной, и ее сложно наблюдать отдельно, так как она сокращена до минимального по продолжительности этапа эмбриональной линьки. [3] Во время такой линьки происходит сбрасывание внутри яйца дополнительной дейтовариальной оболочки, выделяющейся бластодермой. Фаза предличинки также носит название фазы дейтоовума. [1]

Источник