Нашествие Откуда взялось столько клещей, разбирался корреспондент «Ленты.ру»

Вам показалось, что клещей с каждым годом все больше? Вам не показалось! Три года назад по поводу укусов клещами в медицинские организации страны обратились 410 тысяч пострадавших, в позапрошлом году — 440 тысяч; а в прошлом — 530 тысяч человек. А сколько не обратились? Два миллиона? Три? Порядка 2000-3700 человек каждый год заражаются от этих паукообразных клещевым энцефалитом, 25-37 из них погибают. Немного? Не спешите вздыхать с облегчением. Случаев заражения болезнью Лайма (боррелиозом) выявляется до 9900 в год, а выявляется эта болезнь далеко не всегда. Всего же иксодовые клещи переносят 300 видов возбудителей болезней (человеку передаются не менее трех вирусных, 22 бактериальные и несколько протозойных инфекций) и заражают ими клещи, по некоторым данным, каждого двадцатого донора.

Почему численность клещей растет так стремительно; возможно ли уничтожить их совсем, как уберечься от клещей, что делать после укуса, чем опасно не обращаться в лабораторию, где ситуация хуже всего и чем обработать дачный участок — на все эти вопросы искала ответа «Лента.ру».

Как изюм из компота

— На майских мы привезли из-под Ржева лошадь, — о личном опыте общения с клещами рассказывает заместитель главного редактора «Ленты.ру» Петр Каменченко. — В Старицком районе Тверской области у меня еще от деда дом остался. Купили славного 11-месячного жеребенка. Поднял гриву, а там ужас! Сотни насосавшихся клещей, выглядят, как изюм из позавчерашнего компота! Позвонили знакомым лошадникам — говорят, везде то же самое и никакие репелленты не помогают, только вычесывать и выбирать руками… Решили сходить в соседнюю деревню в гости, оделись по науке: во все светлое, все заправили, зашнуровали, обрызгались химией… Прошли через заброшенное поле, смотрю, а у ребенка вверх по джинсам семь штук бегут, стряхнул. Метров через тридцать — еще пять штук… Я в этих местах все детство провел и тогда — в 1970-х — 1980-х — о клещах только рассказы слышал. А теперь что-то нереальное творится!

Вот еще пример. Мой знакомый купил щенка бурбуля и в начале июня вывез его на подмосковную дачу, где и оставил со старенькой мамой до следующих выходных. Побегать на воле. А когда вернулся, внутренние стороны подвесов ушей псины были покрыты гроздьями насосавшихся клещей так, что свободного места не осталось. Больше пес на дачу не поедет.

Лично я по выходным гуляю с псом в московском парке Серебряный бор. Невзирая на противоклещевой ошейник и обработку собаки специальным спреем, после каждой прогулки снимаю с него штук пять бегающих клещей и пару присосавшихся.

Что случилось? Ведь пятнадцать лет назад в Московской и прилегающих областях иксодовые, или, как их чаще называют в народе, — энцефалитные, клещи были экзотикой, а про их укусы в городе вообще никто не слышал. А что творится в Костромской, Ярославской, Вологодской, Кировской, Пермской, Свердловской областях, Коми-Пермяцком автономном округе, Республике Марий Эл, Удмуртской Республике — исторически изобиловавших клещами? Не говоря уже о Томской области — абсолютном чемпионе по количеству клещей и переданных ими заболеваний? Ответ — ад.

В Томской области клещи и 20 лет назад нападали на людей вдвое чаще, чем где бы то ни было в России (тысяча заболевших болезнью Лайма в 1996 году), но в этом году число нападений, как минимум, утроились. По данным Роспотребнадзора Томской области, 4 мая 2016 года в пункты серопрофилактики с жалобами на укус клеща пришли 1902 человека. Для сравнения, в тот же день — 4 мая, но годом ранее — в те же медучреждения обратились всего 610 покусанных. И это не рекорд. 20 мая 2016 года в томские пункты профилактики обратились уже 4203 пострадавших от клещей. А представляете, что там происходит с собаками и лошадьми?

Точная причина нашествия клеща ученым неизвестна. Две рабочие версии проверки не выдержали. По мнению специалистов, на увеличение популяции иксодовых клещей никак не повлияли снижение интенсивности сельского хозяйства и соответственное прерывание регулярного внесения в экосистему минеральных удобрений, равно как и запрет на сжигание прошлогодней травы в полях и вокруг населенных пунктов.

При определенной температуре и влажности зловредные букашки проявляют такую выносливость и волю к победе, что и «чужим» из фильмов ужасов не снилось. Взрослый клещ может прожить в активном состоянии и без еды более девяти месяцев. Хотя стандартный жизненный цикл иксодид равняется минимум двум годам, в условиях отсутствия пищи или тепла клещи впадают в диапаузу и могут оставаться жизнеспособными до семи и даже 10 лет. Яйца и взрослые особи способны пережить и засуху, и зимние морозы.

Донорами для тварей на территории России служат более 200 видов диких животных, птицы, домашний скот, домашние животные и, гораздо реже, человек. В условиях диапаузы клещи практически неуязвимы для специальных противоклещевых ядов (акарицидов).

Изучать клещей непросто. В лабораторных условиях они проявляют обычно несвойственную им вялость, лишая правдоподобности исследования по эффекту воздействия средств защиты. Попытки создать специализированные бактериальные препараты, уничтожающие личинок клещей, закончились провалом. Самка клеща, насосавшаяся крови, откладывает тысячи яиц, каждое из которых, если сумеет пройти стадии личинки и нимфы, может превратиться во взрослую особь.

Единственным ядом, способным остановить клеща в масштабах области или страны, является дихлордифенилтрихлорэтан, более известный как дуст или ДДТ. 30 лет назад препарат был запрещен в большинстве стран мира, так как очень плохо разлагается и накапливается в растениях и организмах.

Возможно, именно отказ от обработки природных очагов размножения иксодовых клещей ДДТ и привел к сегодняшнему их нашествию.

Любопытный факт. В ЮАР ДДТ запретили позже других стран — в 1996 году. После этого заболеваемость малярией сразу выросла в 6,5 раз. В 2001 году Южная Африка отменила запрет на ДДТ, выбрав из двух зол меньшее.

Чем опасен кровосос

На земле более 50 тысяч видов клещей. Из них 713 видов иксодовых. Из них порядка 70 видов встречается в России. Все они вампиры, или «временные высокоспециализированные облигатные гематофаги». Все они могут быть переносчиками вирусов, риккетсий, бактерий, спирохет, трипаносом, филярий и пироплазмидов, способных вызвать у донора более 300 инфекционных и паразитарных заболеваний. Кроме того, в результате присасывания лесных и таежных иксодовых клещей часто развиваются смешанные инфекции, характерные более тяжелым течением заболевания.

Самый распространенный недуг, передающийся через укусы клещей, это боррелиоз, или болезнь Лайма. В половине случаев место укуса краснеет, пятно расширяется, достигая значительного размера в диаметре. В ряде случаев боррелиоз вначале протекает бессимптомно или маскируется под другие болезни, за что его называют невидимкой. На поздних стадиях заболевание приводит к поражению суставов, сердца и нервной системы. На домашних любимцев боррелиоз не распространяется.

Самые страшные для человека клещевые инфекции — энцефалит (за последний год заболеваемость в России увеличилась на 16 процентов) и крымская геморрагическая лихорадка (139 случаев заболевания в год).

Ну а наши лучшие друзья — собаки, если они маленькие, старые или ослабленные — запросто погибают от бабезиоза (пироплазмоза), разрушающего эритроциты крови. Статистики погибших от клещей собак, к сожалению, нет.

Все клещевые инфекции лечатся на ранних стадиях, а вот единственный способ не подхватить боррелиоз — это не допускать присасывания клеща.

Где пирует клещ

Клещи любят лиственный и смешанный лес с густой, в меру влажной подстилкой. В сухих хвойных лесах встречаются в десятки раз реже. Нет их и на болотах.

Начинают атаковать при 4-5 градусах тепла, во второй декаде апреля, и достигают пика активности в первой половине июня. Осенью наблюдается второй пик активности у некоторых видов.

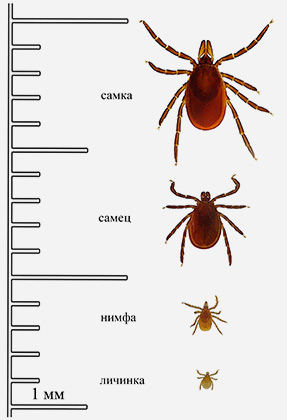

— Вопреки распространенному мнению, клещи не падают с деревьев и не прыгают, — рассказывает старший научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт. — Они охотятся с травы или с кустов. Охотятся и личинки, и нимфы, и взрослые особи, но к человеку присасываются в основном последние. Клещ залезает на травинку, тремя парами лап держится за нее, а передние лапы поднимает кверху, словно молится. На кончиках передних лап в наличии целый механизм для захвата жертвы: набор крючков и присосок. В выборе хозяина клещи совершенно не привередливы. Реагируют на тепло. Перебравшись на потенциального донора, клещи ползут вверх и пытаются найти укромное место. До момента присасывания проходит порядка 30 минут — это та фора, которая дается человеку, чтобы снять клеща. В опасных зонах необходимо постоянно делать взаимные и самостоятельные осмотры.

Воткнув хоботок, клещ начинает вводить в тело хозяина слюну. В слюне содержится целый арсенал средств: обезболивающее, разжижающее кровь, цементирующее вещество и так далее. В той же слюне могут содержаться и возбудители заболеваний. Чем дольше провисит на человеке клещ, чем больше введет слюны, тем больше риск подхватить вирус или паразита. Удалить клеща необходимо сразу же, как вы его заметили. Совершенно бесполезно использовать для этого масло, керосин, бензин, водку или уайт-спирит. Для удаления клещей продаются специальные приборчики: клещеверты и ручки лассо. С их помощью клещи «выкручиваются» из кожи, против часовой стрелки. Если подобного под рукой нет, необходимо сделать петлю из нитки, накинуть ее на хоботок клеща и вытащить внедренца посредством вытягивания и покачиваний из стороны в сторону. Даже просто оторвать клеща лучше, чем оставить его на теле.

Изъятого клеща ни в коем случае нельзя давить руками. Необходимо положить клеща в стеклянную емкость и доставить в ближайшую лабораторию по исследованию клещей, где членистоногое проверят на энцефалит, боррелий и так далее. Лучше всего доставить клеща живым.

Как спастись

Иксодовые клещи только условно боятся отпугивающих репеллентов. Если все же пользоваться репеллентами, надо смотреть, чтобы в них было не менее 25-30 процентов диэтилтолуамида (ДЭТА). Зато клещи очень боятся специальных ядов — акарицидов. Сложность в том, что наносить акарициды на кожу строго воспрещается. Их распыляют на одежду, вне жилых помещений. Обязательно соблюдение способа применения и мер безопасности, указанных на этикетке.

Можно также приобрести специальную одежду, уже обработанную акарицидным составом. Одежда должна быть светлой и однотонной, чтобы клещ на ней был заметен. Если вы собираетесь в зону активности клещей, брюки должны быть заправлены в носки, рубашка должна быть на молнии и заправлена в брюки, манжеты — прилегать к запястьям. Сквозь одежду клещ укусить не может. Правильная, обработанная акарицидным составом одежда дает стопроцентную гарантию от укуса клеща.

Если клещи появились на вашем дачном участке, их можно обработать специальным составом, и они исчезнут на месяц-полтора. Необходимо либо заказать профессиональную обработку территории акарицидами, либо провести такую обработку самостоятельно. НИИ дезинфектологии рекомендует такие средства, как «Альпицид», «Бриз 25% э. к.», «Гардекс Экстрим» (Gardex Extreme), «Концентрат для защиты территории от клещей», «МЕДИЛИС-ципер», «Клещевит супер» и «Цифокс». Способ обработки указан на этикетке-вкладыше (на сайте ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора приведена полная информация обо всех разрешенных для применения с данной целью средствах).

Вакцина существует только от клещевого вирусного энцефалита и туляремии.

Слабым, но все-таки утешением может послужить тот факт, что от иксодовых клещей и переносимых ими заболеваний страдает далеко не только Россия. Крайне серьезно эта проблема стоит в Канаде, Германии, Чехии, Китае, США и многих других странах.

Источник

Как появились заразные клещи

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Откуда взялся клещевой энцефалит? Одна старая, старая история.

В начинающийся сезон клещевого энцефалита сделаю перепост сразу двум статьям. Старой своей собственной (ниже) и еще одной, с напоминаниями, что и как делать.

Как ни странно, но я сама сталкивалась с тем, что люди надеялись на «пронесет», а один из ближайших родственников умер в конце концов от клещевого боррелиоза, так что как это выглядит, я тоже знаю.

Оригинал взят у

О происхождении энцефалита обычно выдвигаются совершенно конспирологические версии, которые все сводятся к бактериологической войне и специальным действиям Китая и Японии. Исследования показывают, что это не совсем все так, или даже совсем все не так, и меня заинтересовал вопрос об истории открытия вируса клещевого энцефалита.

Результат перед вами.

Сначала лирика. и немножко информации.

Наши леса давно похожи на зону боевых действий, поскольку почти рефлекторным действием перед входом в них будет натянуть носки на штаны, зафиксировать резинки на рукавах и заправить все, что есть в эти самые штаны, после чего облиться репеллентами, а еще лучше натянуть на себя противоэнцефалитный костюм, в котором, by the way, попросту жарко 🙂 Кстати, и репелленты действуют не лучшим образом, их эффективность низкая.

А специфического лечения от энцефалита, кстати, не существует и прививка по сей день — самое эффективное средство защиты.

Кстати, одна из лучших методичек, освещающих современное положение вещей на тему клещевого энцефалита, и практических пособий это

http://encephalitis.ru/index.php?newsid=7

А.Д. Аммосов. Клещевой энцефалит. Кольцово. 2002г.

Я очень ее рекомендую всем, кого заинтересует вопрос (обычно им интересуешься, когда клещ укусил тебя или близких людей, я не исключение. Кстати, одна из главных новостей, которые я узнала оттуда — клеща надо вытаскивать как можно быстрее. И укол ставить тоже. Никаких там «три дня у вас есть». Сразу и немедленно. Чем быстрее — тем выше шансы не заболеть.)

Теперь конспирологическая статья и мои комментарии к ней.

http://rus.ruvr.ru/2012_04_04/70592575/

Этой весной исполняется 75 лет с момента обнаружения клещевого энцефалита в сибирской и дальневосточной тайге. Но тайна появления этой болезни в Приморье до сих пор покрыта мраком

«В 1937 г. в Москву пришло тревожное известие из сибирской тайги, из мест, куда еще недавно не ступала нога человека. Советские люди, пришедшие туда, чтобы отвоевать у таежной природы ее несметные богатства, встретились с врагом неожиданным и страшным: среди них появилась новая, никому неизвестная болезнь. Ее симптомы были бурны. Заболевшие люди сваливались с температурой 40 градусов, теряя сознание. Затем наступал паралич мышц. Во многих случаях заболевание заканчивалось смертью, а на выздоровевших болезнь навсегда накладывала свою неизгладимую печать: они оставались парализованными», — писал журнал «Смена» в июне 1941 г.

(Комментарий от w-j На самом деле первое клиническое описание дал отечественный исследователь А. Панов в 1935 г. )

Чтобы выяснить причины болезни, в тайгу отправилась экспедиция Наркомздрава, взяв с собой 20 тыс. мышей и обезьян для опытов. Руководитель экспедиции Павловский пришел к выводу, что источником болезни являются клещи.

(Комментарий от w-j Снова вынуждена уточнить, что руководителем был Лев Александрович Зильбер, а вранье в истории началось, как всегда, с 37-го года, когда его посадили по обвинению в распространении вируса в Москве.)

Но какой именно болезни, — не знал никто. Для выяснения в тайге построили эпидемгородок. Сотрудник Гуцевич специально голым сидел на пне, и с него собирали по 200 клещей за день для исследования. Вскоре умер сотрудник Померанцев, через 10 дней после укуса. Клещи, снятые с него, и легли в основу исследования самой болезни.

Кровь, взятую из тела Померанцева, впрыскивали мышам, а из тех — в мозг обезьянам. Затем из мозга погибших людей Павловский начал делать эмульсии и выяснил, что этот вирус, который поселялся в мозгу, вызывая его воспаление, — энцефалит: вирусная инфекция, характеризующаяся преимущественным поражением центральной нервной системы, воспалением головного мозга, параличом и смертью.

От Аммосова еще:

В 1937 г. при вскрытии умершего больного один из первооткрывателей ВКЭ М.П. Чумаков заразился клещевым энцефалитом и перенес энцефалополиомиелит. Острая инфекция со временем перешла в хроническую болезнь, которая протекала пожизненно до 1993 г. Еще во время экспедиции М.П. Чумаков показал возможность культивирования ВКЭ в тканевых фрагментах, и позже, в 1944 г., также впервые выделил вирус из крови хронического больного клещевым энцефалитом (кожевниковской эпилепсией). Несмотря на тяжелую болезнь с поражениями слуха и шейной, правой плечевой зоны мозга, а в дальнейшем в конце 80-х годов с прогрессированием двигательных нарушений, академик М.П. Чумаков сохранял огромную трудоспособность и высокий интеллект. По его завещанию было проведено уникальное посмертное исследование его мозга в отношении хронического клещевого энцефалита, протекавшего десятилетиями после первоначального инфицирования вирусом с манифестациями острой инфекции.

Кстати, Чумаков заразился тогда, когда пришлось спасать лабораторию от разлива местной реки (ниже будет ссылка про Зильбера, где это можно почитать).

Новый вирус назвали клещевым энцефалитом и начали делать сыворотку из крови выжившего таежника. В 1940 г. привили первых 10 тыс. дальневосточников. Одновременно с клещами ученые исследовали 50 тыс. комаров и выявили японский (комариный) энцефалит.

В Хабаровске на территории 301-го Окружного госпиталя Министерства обороны РФ находится памятник генерал-лейтенанту медицинской службы академику Павловскому. Большой вклад в изучение клещевого энцефалита внесли Шапалов, Шубладзе, Смородинцев, Чумаков. В результате случайного заражения вирусом Чумаков заболел клещевым энцефалитом и на всю жизнь потерял слух и подвижность правой руки. За свою работу ученые в 1941 г. были удостоены Сталинской премии первой степени.

Таким образом, в 1937 г. из мозга умерших, крови больных, а также от иксодовых клещей и диких позвоночных животных был выделен вирус клещевого энцефалита, была выяснена природа заболевания и предложены методы борьбы с ним. Однако выделивший вирус ученый Зильбер сразу по возвращении был арестован по доносу о попытке заражения Москвы энцефалитом по городскому водопроводу и о том, что экспедиция тайно распространяла японский энцефалит на Дальнем Востоке. Находясь в заключении, Зильбер часть срока отбывал в лагерях на Печоре, где в условиях тундры из ягеля получил дрожжевой препарат против пеллагры и спас жизнь сотням заключенных, погибавших от полного авитаминоза. Получено авторское свидетельство на изобретение. Свидетельство было записано на имя «НКВД». Но откуда же пришел энцефалит в приморскую тайгу? Есть мнение, что из соседнего Китая, откуда его специально распространили японцы как бактериологическое оружие.

«Имеются основания для выдвижения версии об японском происхождении эпидемии клещевого энцефалита, — считает Евгений Стригин, экс-работник КГБ-ФСБ. — Следует отметить также некоторые труднообъяснимые обстоятельства. Например, то, что жители Японии практически не подвержены заболеваниям клещевым энцефалитом».

(Комментарий от w-j Экс-гэбист не совсем знает, о чем говорит, поскольку местные жители тоже не подвержены заболеваниям, но кто у нас помнит, что на Дальнем Востоке вовсе не русские являются местным населением? 🙂 Но это все слухи, а методичка Аммосова гласит следующее:

У подавляющего большинства первично инфицированных возникают инаппарантная, субклиническая или стертая формы клещевого энцефалита. На территории Приморского края у каждого четвертого укушенного клещом выявляется инфекция клещевого энцефалита без клинических проявлений в виде продолжительной антигенемии ВКЭ в лейкоцитах и в объеме периферической крови [23]. Это основной путь «проэпидемичивания» и образования иммунитета у коренного местного населения эндемичных районов. Иногда вовремя не выявленные формы инфекции могут завершаться длительным вирусоносительством, которое может служить причиной редкого возникновения и развития так называемой первично-прогредиентной и, по-видимому, затем — первично-хронической инфекции клещевого энцефалита.)

Самый восточный природный очаг клещевого энцефалита выявлен на острове Хоккайдо в Японии. Совсем недавно, в 1995 г., там был диагностирован первый случай тяжелого клещевого энцефалита. Невольно возникает мысль о реальности «изобретения и распространения» болезни японцами, которые знают, и как лечить болезнь.

Ну, дальше про отряд 731 и его деятельность на Дальнем Востоке, я это опущу, единственное, о чем замечу, что в список вирусов, с которыми работали японцы, энцефалит входил. Но это был японский энцефалит, переносчиками которого являлись комары.

В начале 2004 г. кандидат медицинских наук, начальник медицинского диагностического центра ФГУП «НПО Вирион» Стронин сообщил о том, что японский след клещевого энцефалита — чрезвычайно распространенное мнение. Ведя прием пострадавших от присасывания клеща, он слышал его, по крайней мере, от сотни человек. Интересно, что комариный энцефалит был описан еще в 20-х гг. после большой вспышки в Японии, охватившей около 6125 человек. Около 80% умерли. А в России первые случаи комариного энцефалита были зарегистрированы в 1938—1939 гг. в Приморье. Вероятный путь его появления — это бактериологическая война.

(Комментарий от w-j. Однако это все же не весь спектр мнений. Возьмем биологов.

Клещевой энцефалит

Прошедшая в Иркутске международная конференция (26-28 июня 2012) показала, что в проблеме клещевого энцефалита (КЭ) еще много нерешенных вопросов. Важнейшей фундаментальной задачей в проблеме КЭ является понимание механизмов эволюции вируса, а также ответы на вопросы — как, когда и откуда распространился вирус клещевого энцефалита (ВКЭ) по территории Евразии. Слушая доклады конференции, а также принимая во внимание последние публикации по этой тематике, понимаешь, что единого мнения среди специалистов нет. Складывается совершенно необычная ситуация, когда одновременно существует несколько альтернативных точек зрения на одну и ту же проблему. Так, например, доминирующая в настоящее время гипотеза о распространении ВКЭ как о клинальном продвижении вируса с востока на запад Евразии, предполагает местом происхождения ВКЭ Дальний Восток [1]. Противоположная точка зрения была недавно высказана Новосибирскими учеными, которые на основе анализа фрагмента нуклеотидной последовательности, кодирующей белок E заключили, что местом происхождения ВКЭ является Западная Европа, а распространение ВКЭ вероятно проходило в запада на восток Евразии [2]. И наконец, существует третий компромиссный взгляд на происхождение и эволюцию ВКЭ, который также был представлен научной общественности совсем недавно. Его авторы на основе анализа полногеномных последовательностей ВКЭ из GenBank считают центром происхождения Сибирь, а распространение ВКЭ шло в двух направлениях и на запад, и на восток [3]. При таких взаимоисключающих вариантах сценария эволюции ВКЭ наблюдается и сильное расхождение в оценке времени происхождения ВКЭ, которое варьирует от 2,25 до 5-7 тыс. лет. При этом авторы этих гипотез используют одни и те нуклеотидные последовательности и одно и тоже программное обеспечение для определения времени дивергенции. Такое изобилие гипотез свидетельствует о том, что в скором времени произойдет смена парадигмы об эволюции ВКЭ и случится это довольно скоро, по моим оценкам, примерно, через 2-3 года.

1. Zanotto, P.M., et al., An arbovirus cline across the northern hemisphere. Virology, 1995. 210(1): p. 152-9.

2. Subbotina, E.L. and V.B. Loktev, Molecular Evolution of the TickBorne Encephalitis and Powassan Viruses. Molecular Biology, 2012. 46(1): p. 75-84.

3. Heinze, D.M., E.A. Gould, and N.L. Forrester, Revisiting the clinal concept of evolution and dispersal for the tick-borne flaviviruses using phylogenetic and biogeographic analyses. J Virol, 2012.

)

И снова Аммосов:

В Европе клещевой энцефалит впервые был диагностирован в Чехословакии в 1948 г., и инфекция стала известна под названием центрально-европейский энцефалит. В отличие от Европы клещевой энцефалит в России назывался русским весенне-летним эпидемическим энцефалитом. Со временем, из-за общности этиологического источника, за этой широко распространенной инфекцией повсеместно утвердилось общее название клещевой энцефалит. Успешное лечение и изучение клинических особенностей клещевого энцефалита в течение многих лет проводились А.Г. Пановым, А.Н. Шаповалом, А.А. Смородинцевым, А.П. Иерусалимским и др.

Так что европейская форма тоже известна очень давно.

Еще:

Инфекция клещевого энцефалита распространена по всей лесной и лесостепной умеренной климатической зоне Евразийского континента. Природные очаги этой инфекции имеются во всех странах западной, центральной, восточной и отчасти северной Европы, в частности, на Британских островах, во Франции, Германии, Швеции, Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии, Польше, прибалтийских странах. В Российской Федерации, где заболевание широко распространено, высокоэндемичными районами являются средний и южный Урал, юг Западной и Восточной Сибири, Дальний Восток (Приморский край). Очаги клещевого энцефалита распространены в Монголии и в северных провинциях Китая. Самый восточный природный очаг клещевого энцефалита выявлен на острове Хоккайдо в Японии.

Наконец, я нашла воспоминания Зильбера, которого можно считать как раз главным человеком, открывшим энцефалит. Кстати, и экспедицию 37-го года возглавил тоже он, но далее был благополучно отправлен в лагеря, а имя его затерто и сменено на Павловского. Собственно, были арестованы три человека, а работы стали издаваться без их фамилий, в силу чего премии и награды, в том числе упоминания в учебниках достались остальным участникам экспедиции.

Я полагаю, что его воспоминания можно считать исчерпывающей информацией о том, как выделили и обнаружили вирус. По ссылке ниже можно прочитать подробную статью о Льве Зильбере

http://oko-planet.su/science/scienceclassic/76501-lev-aleksandrovich-zilber-i-otkrytie-kleschevogo-encefalita.html

Спустя много лет Зильбер вспоминал: «Когда Наркомздрав того времени формировал экспедицию, он хотел сделать комплексную группу, в которой должно было быть 10 профессоров. Я решительно отказался от участия в такой экспедиции и сказал, что что-нибудь одно — или я беру на себя всю ответственность и формирую экспедицию, или устраивайте, как считаете нужным. После крупного разговора мне отказали. Но Военно-санитарное управление было кровно заинтересовано в борьбе с энцефалитом. Вспомните то время — это был период не только широкого хозяйственного освоения Дальнего Востока, но и время, когда мы вынуждены были держать там крупные войсковые части, которые стояли прямо в тайге. Поэтому Военно-санитарное управление обратилось к Наркому обороны, и по его прямому распоряжению я единоначально возглавил экспедицию. Я мог подбирать в эту экспедицию кого угодно и работать так, как мы считали нужным. Я взял исключительно молодежь, и сделал это совершенно сознательно. Конечно, я их собрал и предупредил об опасностях и трудностях и обо всем остальном; молодые люди имели в моих глазах огромное преимущество — они не были связаны старыми заблуждениями в отношении этого заболевания. До нас местные невропатологи утверждали, что это заболевание является японским летним энцефалитом, и даже в наших официальных документах, когда мы отправлялись на Дальний Восток, так и было написано — что мы отправляемся для изучения летнего энцефалита. Я не был убежден в этом, и мы составили три научных плана. Первый план на тот случай, если это действительно летний энцефалит, второй план — если это какой-нибудь другой энцефалит. И, наконец, третий план — на случай, если это вообще не энцефалит. Планы эти были детально разработаны. С самого начала я насаждал параллелизм в этой работе. Дело было поставлено таким образом, что мои сотрудники были разделены на два отряда, которые делали одно и то же для того, чтобы быть уверенными в результате, и для того, чтобы сократить время исследований. Эта система в тех, конечно, конкретных условиях, когда нужно было решить проблему очень быстро, себя оправдала полностью».

Дальнейшее написано сразу после экспедиции. «При первом же выезде 19 мая 1937 г. с группой сотрудников в тайгу в северный район заболеваний я столкнулся с фактами, которые заставили меня взять под сомнение существующую концепцию об эпидемиологии этого заболевания. В небольшой больничке расположенного в тайге леспромхоза я нашел истории болезни за последние три года. Их просмотр показал, что энцефалитом болеют преимущественно весной и только люди, работающие в тайге и часто не имеющие никакого контакта между собой. Эти данные никак не увязывались с теорией контактной или капельной инфекции. В этой же таежной больничке 19 мая я нашел больную энцефалитом, которая заболела 4 мая и уже поправлялась к моменту моего посещения. Она была первой больной этого сезона, и установление источника ее заражения могло иметь решающее значение для последующих исследований. Больная оказалась домашней хозяйкой, никуда не выезжавшей в течение двух лет из таежного поселка, где она жила, и не имевшей контакта ни с больными, ни с их семьями. Долго не удавалось установить хотя бы какую-нибудь вероятность происхождения этого заболевания. Оно опровергало и контактную теорию, и летнюю сезонность, и предположение о возможности переноса заболевания комарами, так как никаких комаров в это время в этом районе не было. После длительного расспроса больная вспомнила, что за 10—14 дней до заболевания она собирала в тайге прошлогодние кедровые орехи и, вернувшись домой, обнаружила у себя впившихся клещей. Этот единственный факт, с которым можно было связать ее заболевание, естественно, привлек мое внимание». «Я полетел во Владивосток, чтобы хоть немного узнать что-то о клещах (я ничего не понимал в них тогда). Там мне помогли, правда, только литературой, и я нашел в работе одного ветеринара кривую укуса коров клещами, которая совершенно совпадала с кривой нарастания заболевания у людей, только с опозданием на две недели; ясно, что это был инкубационный период». «Вероятность переноса заболевания этим путем была для меня столь очевидной, что уже в конце мая я направил ряд врачей, в том числе и сотрудников экспедиции, в тайгу к партиям лиц, работающих исключительно в тайге, чтобы проинструктировать их об опасности укуса клещей. В последующем оказалось, что из этих лиц в 1937 г. заболел только один человек, хотя в предыдущие годы это были наиболее поражаемые группы. Вместе со сбором эпидемиологических данных была организована и экспериментальная проверка клещевой теории. Соответствующие опыты, порученные мной М.П.Чумакову, увенчались полным успехом, и им была экспериментально доказана возможность передачи заболевания иксодовыми клещами. Эти и все последующие работы, особенно последующие обширные исследования академика Е.Н.Павловского и его сотрудников, полностью подтвердили выдвинутую мной теорию о передаче заболевания иксодовыми клещами».

Клещевая теория, выдвинутая Зильбером, обоснованная его сотрудниками и им самим, поражает нас даже спустя 65 лет после этих событий многими связанными с ней обстоятельствами. Идея появилась 19 мая 1937 г. — через два дня (!) после начала непосредственной работы в очаге заболевания, а уже спустя 20 (!) дней: «Я взял на себя ответственность, — пишет Зильбер, — предложить на специально созванном 10 июня совещании местных органов здравоохранения в корне изменить все мероприятия по борьбе с этими заболеваниями, сосредоточив основное внимание на противоклещевой профилактике».

«К 15 августа [1937 г.] работа экспедиции на месте была закончена. В течение трех месяцев нами было установлено существование новой, не известной ранее формы энцефалита, выделено 29 штаммов ее возбудителя, установлена эпидемиология заболевания и ее переносчик, в основном изучены клиника, патологическая анатомия и гистология заболевания. Этот успех был омрачен лабораторными заражениями сотрудников. Трудно установить обстоятельства, при которых они заразились. Все меры обычной профилактики при работе с заразным материалом тщательно проводились всеми сотрудниками. Наиболее опасные опыты с назальным заражением обезьян были проведены лично мной с помощью Шубладзе. Невозможно было предположить, что вирус обладает какой-то особой экстраординарной инфекциозностью. В конце концов мы были пионерами в этой области, мы были первыми людьми на Земле, которые держали в руках этот неизвестный ранее вирус. Возможно, что некоторое значение имели сравнительно примитивные условия, в которых велась работа, и большое утомление от ежедневной работы по 12 и более часов в течение трех месяцев с единственным за это время выходным днем. Но я не мог удержать моих сотрудников от этой напряженной работы: все они работали с исключительным увлечением и подлинным энтузиазмом. В последующие годы смертельные заражения имели место при работе с нашим вирусом в Москве в специальных вирусологических лабораториях, когда принимали специально разработанные меры для предупреждения заражений. Эти факты заставляют думать о необычайно высокой инфекциозности нашего вируса, и неудивительно, что первое знакомство с ним не обошлось без жертв. Они могли быть гораздо более значительными».

Источник