Роспотребнадзор (стенд)

Роспотребнадзор (стенд)

Бабезиоз — Полезная информация

Бабезиоз

Бабезиоз

Бабезиоз (бабезиеллез) – острое инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся общей интоксикацией организма, лихорадкой и развитием анемии. Бабезиоз относится к группе трансмиссивных паразитарных зоонозных инфекций. Впервые недуг был диагностирован в 1957 г. в Югославии.

Болезнь распространена на всех континентах (исключение составляет только Антарктика), но чаще всего встречается на восточном побережье Америки и в Европе (Польша, Югославия, Франция, Скандинавские страны, ФРГ). В России случаи заражения зарегистрированы преимущественно на юге и северо-западе, в степных районах юга Сибири. Наиболее бабезиозу подвержены грызуны, собаки, крупный и мелкий рогатый скот.

Патогенез бабезиоза

Возбудителями бабезиоза у человека могут быть три вида бабезий (тип – простейшие, класс – споровики): Babesia divergens и Babesia rodhaini – в Европе, Babesia micron – в Америке. У животных возбудителем заболевания также могут быть В. bovis и В. bigemina.

Переносчики инфекции – аргасовые клещи и пастбищный клещ Ixodes ricinus. В их организме бабезии сохраняются пожизненно и могут передаваться потомству. Передача бабезиоза возможна и путем гемотрансфузий (переваливание крови) от инфицированных лиц. Также описаны случаи заражения детей внутриутробно.

После укуса клеща через его слюну возбудитель проникает в кровеносные капилляры и размножается в эритроцитах. Клинические проявления бабезиоза возникают, когда количество пораженных эритроцитов достигает 3-5%. Учитывая место «проживания» паразитов, продукты их жизнедеятельности попадают непосредственно в кровь, что объясняет общетоксическое поражение организма. В результате разрушения эритроцитов у человека возникает анемия, которая сопровождается нарушениями микроциркуляции и выраженной тканевой гипоксией. Клеточные оболочки эритроцитов оседают в почечных капиллярах, что приводит к острой почечной недостаточности и развитию гематурии.

К группе риска развития данной инфекционной болезни относятся работники сельского хозяйства, звероводческих ферм и собачьих питомников, а также пастухи и туристы. На сегодняшний день в мировой литературе описано только порядка 100 случаев возникновения бабезиоза у человека, большинство из них закончились летальным исходом. Острые формы болезни развивались у людей с серьезными нарушениями иммунной системы, в том числе после спленэктомии (операции по удалению селезенки) и у ВИЧ-инфицированных. У людей с полноценно функционирующей иммунной системой заболевание отличается бессимптомным течением, паразитемия достигает максимум 2%.

Итак, риск заражения бабезиозом выше:

При сниженном иммунитете;

У людей с удаленной селезенкой;

При наличии любого аутоиммунного заболевания;

У ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом;

У пожилых людей;

У пациентов с хроническими болезнями и очагами инфекции;

У людей, которые не так давно перенесли тяжелое заболевание.

В этих случаях бабезиоз протекает в крайне тяжелой форме и чаще всего заканчивается смертью.

Признаки бабезиоза у человека

Продолжительность инкубационного периода бабезиоза после укуса клеща составляет 10-15 дней, при заражении через кровь – 6-12 суток.

Как было сказано выше, симптомы бабезиоза появляются только в случае поражения более 3-5% эритроцитов.

Легкое течение болезни характеризуется гриппоподобным состоянием: повышение температуры тела, общее ослабление организма, учащенное дыхание, озноб, потоотделение. Больные жалуются на сниженный аппетит, боли в мышцах, лабильное настроение, головные боли. У них падает гемоглобин, развивается небольшая анемия. Главное отличие бабезиоза от простуды и ОРВИ – отсутствие положительного эффекта от противовирусных препаратов.

Для тяжелого течения бабезиоза характерно острое начало: внезапное повышение температуры до 41 градуса, которая держится до 8 дней, после чего также резко спадает. Наблюдается острый гемолиз эритроцитов, что сопровождается желтушностью кожных покровов. Интенсивность желтухи зависит от степени лизиса красных кровяных телец. Пациенты жалуются на выраженный озноб, тошноту, рвоту, общетоксические симптомы, головные боли, снижение аппетита, боли в животе и мышцах, светобоязнь, нарушение сердечной деятельности.

Примерно через 7 дней после появления клинических признаков бабезиоза в моче появляется гемоглобин, развивается олигурия, появляются симптомы почечной недостаточности. Печень и селезенка увеличивают до огромных размеров. В крови отмечается резкое уменьшение количества эритроцитов, развивается выраженная анемия.

В 50% случаев, если человеку не оказать медицинскую помощь, наступает летальный исход из-за уремии, присоединения сепсиса, развития пневмонии и других осложнений.

Диагностика бабезиоза

Клиническая диагностика бабезиоза затруднительна по причине недостаточного количества наблюдений за больными (ввиду редкости заболевания) и неспецифичности симптомов. А потому любой больной, у которого в течение длительного периода времени держится температура, увеличилась печень, а антибактериальная терапия при этом не дает результатов, должен быть обследован на все инфекционные заболевания, в том числе на бабезиоз.

Большое значение имеет учет эпидемиологических данных больного – зафиксированные случаи укусов клещей, пребывание в эндемичной местности. Важно и установление особенностей иммунного статуса больного.

Подтверждается диагноз «бабезиоз» на основании бактериологического исследования мазка и толстой капли крови, реакции непрямой иммунофлуоресценции.

Очень эффективным является ксенодиагностика, когда кровь пациента вводят спленэктомированным лабораторным хомякам. Через 2-4 недели проводят анализ их крови на наличие в ней бабезий.

Самый результативный, но довольно дорогой способ диагностики бабезиоза – определение ДНК паразита методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

Лечение бабезиоза у человека

С учетом того, что бабезиоз – заболевание малоизученное, подход к его лечению индивидуальный.

Легкая форма заболевания, как правило, проходит сама, поэтому медикаментозной терапии не требует.

Основа успешного лечения среднетяжелых и тяжелых форм бабезиоза – раннее назначение антипаразитарных препаратов.

Практикуются следующие схемы медикаментозного лечения бабезиоза:

Комбинация Хинина и Клиндамицина – эффективный метод, однако дает много побочных эффектов: шум в ушах, выраженные расстройства в работе ЖКТ;

Сочетание Котримоксазола и Пентамидина Диизоцианата – схема, которая дает положительные результаты уже на третьи сутки после начала лечения;

Одновременное назначение Атовакона и Азитромицина. Для понижения температуры, с целью коррекции гипоксии и дезинтоксикации назначают симптоматическое лечение.

Для устранения анемии прописывают препараты железа.

При острой почечной недостаточности проводят процедуры гемодиализа.

Падение гемоглобина ниже 70 г/л, эритроцитов до 1,2 млрд/мкл, гематокрита – 20% являются показаниями к переливанию крови или эритроцитарной массы.

Источник

Бабезиоз крупного рогатого скота

К бабезиозу наиболее восприимчивы коровы и молодняк от года и старше. Молодняк до года иногда болеет в легкой форме. Для бабезиоза характерно сезонность, заболевание встречается преимущественно летом, иногда осенью.

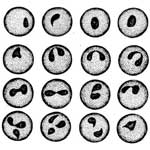

Этиология. Возбудитель болезни –Babesia bovis. Локализуется в эритроцитах, иногда возбудителя можно найти в лейкоцитах и плазме крови в виде овальных, кольцевидных, амебовидных и грушевидных форм. Иногда лабораторным работникам приходится встречать анаплазмоидные формы в виде круглых точечных включений, имеющих меньшие размеры, встречаются преимущественно в начале болезни. В эритроцитах паразит наиболее часто занимает периферическое положение. Грушевидные формы меньше радиуса эритроцита, располагаются под тупым углом и лежат на периферии эритроцита, как бы оседлав его. Размеры грушевидных форм меньше радиуса эритроцита и составляет (1,5-2,4 х 0,75-1,12 мкм. В одном эритроците находится 1-2, иногда 3-4 возбудителя бабезиоза. Зараженность эритроцитов достигает 40-57% и более. Для бабезиоза характерна способность циркулировать в организме длительное время.

Babesia bovis переносится клещами Ixodes ricinus и Ixodes pesulcatus, как в стадии личинки, нимфы, так и имаго. Клещи чаще всего встречаются в заболоченных, сырых местах с большим количеством мелкого кустарника.

В организме животных паразит сохраняется до 1-3лет, при этом известны случаи его исчезновения из крови через несколько месяцев после переболевания (Л.П.Дьяконов, Н.Е. Косминков, 1999).

Тяжесть бабезиоза у животного зависит от патогенности возбудителя, резистентности организма, количества паразитирующих клещей и других факторов. Во внешней среде бабезии в результате высыхания быстро погибают.

Эпизоотологические данные. Заболевание распространено во многих странах Европы. В России заболевание часто наблюдается у крупного рогатого скота в Карелии, областях северо-западной зоны, средней полосе России, реже – на Северном Кавказе и в Закавказье. К болезни восприимчивы все породы крупного рогатого скота. Наиболее восприимчивы к бабезиозу взрослые животные, телята переболевают сравнительно легко, в то же время у молодняка 1-2летнего возраста бабезиоз протекает тяжело. Заболевание у животных регистрируют в пастбищный период; при зимнее-стойловом содержании бабезиоз встречается очень редко в результате заноса клещей в помещение с сеном или в случае обострения паразитоносительства.

Патогенез. Патологический процесс в организме больных животных развивается по мере размножения попавших в кровь возбудителей и накопления в крови продуктов их жизнедеятельности. Образовавшиеся токсины воздействуют на нервно-рефлекторный механизм, нарушая терморегуляцию, а в дальнейшее и обмен веществ. Во время размножения паразита в организме инвазированного животного происходит массовый распад эритроцитов, в результате чего их количество в крови резко уменьшается, у больного животного развиваются симптомы анемии. При этом в разрушение эритроцитов играют свою роль, как сами паразиты, так и их токсины. В результате массового распада эритроцитов в крови образуется большое количество гемоглобина, часть которого из организма животного выделяется через почки, придавая моче красный цвет (гемоглобинурия). В дальнейшем с усилением интоксикации организма, происходит увеличение порозности кровеносных сосудов, развиваются застойные явления, вследствие чего развивается нарушение кровообращения, газовый и белковый обмен.

Нарушение окислительно- восстановительных процессов у больного животного вызывает развитие аноксемии. В крови увеличивается количество остаточного азота и продуктов распада белка, что приводит к интоксикации животного. Развивающееся нарушение деятельности центральной нервной системы вызывает у больного животного общую депрессию или же симптомы временного возбуждения. У больного животного развивается мышечная дрожь, атония преджелудков и кишечника, иногда наступает парез конечностей.

Клиническая картина. Инкубационный период при заражении животного инвазированными клещами длится 8-14 дней. Болезнь протекает остро и продолжается у животного 4-8дней. Заболевание начинается с резкого повышения температуры тела до 41-42°С и стойко удерживается на этом уровне(лихорадка постоянного типа). Больные животные угнетены, теряют аппетит, отстают от других животных при пастьбе, больше лежат. При клиническом осмотре такого животного ветеринарных специалист отмечает бледность и желтушность видимых слизистых оболочек, иногда на слизистых оболочках находим точечные кровоизлияния. Дыхание учащено до 70-80 дыханий в минуту. Пульс частый, 110 и больше ударов в минуту, сердечный толчок усилен. Больная корова резко снижает удой молока — в первые дни на 40%, а в последующие дни до 80% и более. Молоко от такого животного имеет желтый цвет, горькое на вкус, иногда молоко имеет красноватый цвет, встречаются прожилки крови. У больной коровы на 2-3-й день после подъема температуры ветеринарные специалисты регистрируют гемоглобинурию (моча красная или темно-красная). При отстаивание мочи осадка не образуется; эритроциты в моче отсутствуют. На 5-6-е сутки болезни происходит резкое падение температуры тела до 35-36°С, у животного появляется мышечная дрожь и судороги.

С первых дней заболевания у животного регистрируем нарушение функции желудочно- кишечного тракта. В начале болезни у животного наблюдается понос, который сменяется стойкой атонией преджелудков. Заболевшее животное быстро худеет, больше лежит, с трудом поднимается. Кровь у больного животного становится водянистой, количество эритроцитов в 1мл уменьшаетсяна 50-60%, гемоглобина – до 30 и ниже процентов. Среди эритроцитов наблюдаются анизоциты, пойкилоциты, полихроматофилы, нормобласты и нередко базофильная зернистость. При исследовании лейкоцитов в лейкограмме регистрируем сдвиг влево до миелоцитов и юных нейтрофилов.

Патологоанатомические изменения. Трупы павших животных истощены. Слизистые оболочки глаз, ротовой полости и носа анемичны и желтушны. Подкожная клетчатка отечная, с желтым оттенком. Скелетные мышцы дряблые, имеют вид вареного мяса. Серозные оболочки органов брюшной полости желтушны, местами с кровоизлияниями. Лимфатические узлы сочные, красноватые. Селезенка увеличена в объеме в 1,5-2 раза, края тупые, поверхность гладкая, капсула напряжена, на разрезе пульпа имеет темно-вишневый цвет, легко снимается тупой частью ножа. У отдельных павших животных возможен прижизненный разрыв селезенки. Печень увеличена в объеме, на ощупь дряблая, глинистого цвета, на разрезе сочная. Желчный пузырь увеличен и переполнен густой зеленоватой желчью, зернистой на ощупь. Почки увеличены, капсула с почек снимается легко, под капсулой массовые кровоизлияниями, паренхима дряблая, граница между корковым и мозговым слоями стертая. Мочевой пузырь наполнен красной мочой; на слизистой оболочке могут быть кровоизлияния. Книжка увеличена в объеме, на ощупь плотная, набита кормом. Слизистая оболочка сычуга и кишечника покрыта слизью, иногда с кровоизлияниями. В грудной полости содержится до 4 литров красноватой жидкости. Сердце гипертрофировано, сердечная мышца дряблая, часто имеет вид вареного мяса. На перикарде и эндокарде точечные кровоизлияния. Легкие отечные. Сосуды головного мозга переполнены кровью.

Диагноз на бабезиоз ветеринарные специалисты ставят на основании эпизоотологических данных, сезонности заболевания, клинических признаков болезни, результатов патологоанатомического вскрытия павшего животного, обязательным исследованием мазков крови. Для мазка берут каплю крови из уха животного и окрашивают по Романовскому-Гимза.

Дифференциальный диагноз. Бабезиоз необходимо дифференцировать от сибирской язвы, лептоспироза, анаплазмоза, пироплазмоза, франсаиеллеза и отравления минеральными ядами.

Иммунитет. У переболевших бабезиозом животных создается нестерильный иммунитет (премуниция), напряженность и длительность которого находится в зависимости от вирулентности возбудителя, вызвавшего заболевание, тяжести перенесенного заболевания и состояния организма животного. При легком течении бабезиоза у животного имеет место менее продолжительный и менее напряженный иммунитет (до года). Иммунитет против бабезиоза в организме животного имеется пока в самом организме переболевшего животного находятся в небольшом количестве кровепаразит.

Вакцинация крупного рогатого скота против В.bovis проводится во многих странах мира. Для нее используется кровь от животных- доноров, которые недавно выздоровели от бабезиоза. Каждая доза вакцины содержит около 10млн. паразитов. Вакцину применяют для крупного рогатого скота в возрасте после года, в неблагополучных по бабезиозу местностях.

Лечение. Больных животных оставляют в помещении скотного двора, предоставив им полный покой. До оказания лечебной помощи животных нельзя перегонять на значительные расстояния.

Для химиотерапии заболевшим животным назначают следующие препараты:

- гемоспоридин — подкожно или внутримышечно в дозе 0,0005г/кг массы животного в виде 1-2% водного раствора;

- азидин (беренил) — в дозе 0,0035 г/кг массы в виде 7%-ного раствора внутримышечно или подкожно;

- флавакридина гидрохлорид (трипофлавин) – в дозе 0,003- 0,004 г/кг массы животного в виде 1%-ного раствора;

- диамидин (имидокарб, имидозолин) – в дозе 0,002 г/кг массы в 1-7%-ном растворе внутримышечно или подкожно.

Дополнительно при лечении бабезиоза у животных применяют альбаргин, тиорген, акаприн, наганин, и др. Перед применением специфических лекарственных средств животным вводятся сердечные препараты (кофеин,камфора). Проводится симптоматическое лечение больных животных. Больному животному в рацион кормления вводится луговое сено, мелко измельченные корма, парное или обезжиренное молоко. При атонии преджелудков задают глауберовую соль (250-300г), отвар льняного семени, растительное масло, настойку чемерицы 10мл в 500мл воды внутрь, 40° спирт (водку) 300-500мл. При наличии у больного животного стойкой атонии преджелудков хороший терапевтический эффект можно получить от внутривенного введения 200-300мл 10% гипертонического раствора натрия хлорида. Применяют лекарственные препараты, стимулирующие у больного животного гемопоэз (витамин В12,антианемин, кампалон и другие).

Профилактика и меры борьбы. С целью профилактики бабезиоза владельцам ЛПХ, КФХ и сельхозпредприятий необходимо по возможности выпасать на культурных пастбищах. В регионах, где имеются заклещеванные пастбища, выпасаемых животных необходимо периодически обрабатывать акарицидами. С профилактической целью всем животным один раз в 12дней проводить химиопрофилактику путем введения азидина или гемоспоридина. Лучше данные препараты применять в сочетании с наганином.

Источник