Мир муравья

Как муравьи передают информацию

Муравьи специалисты в области передачи информации. Вся их жизнь построена на этом. Без умения передавать информацию невозможна была бы такая скоординированность их действий. Кстати, именно благодаря муравьям были сделаны открытия в области химической связи. Способы общения муравьев многообразны. Ведь это одни из самых древних общественных животных на нашей планете. Общественный образ жизни у муравьев существовал, по крайней мере, более двадцати миллионов лет назад. Что это за сигналы?

Представляют ли сигналы инстинктивные действия или усваиваются подражанием, сказать трудно. По всей вероятности, и то, и другое. Во всяком случае, сигнализация наиболее богата в больших муравейниках и беднее в новых.

Многие ученые полагают, что главный язык, с помощью которого общаются муравьи, химический. Муравьи, выделяя пахучие вещества, или, как их называют, феромоны, якобы обозначают ими направление пути, объявляют тревогу и подают другие сигналы. Однако помимо химических сигналов у муравьев в ходу и сигналы звуковые. Химический способ, только один из способов общения муравьев со своими собратьями. Они не могут объяснить всего многообразия муравьиного разговора. Для универсального использования феромонов пришлось бы иметь слишком большой набор желез, выделяющих различные пахучие вещества.

Не стоит забывать, что муравьи большую часть жизни проводят в темных лабиринтах своего жилища, вырытых в земле или проточенных в древесине, в тесном соприкосновении друг с другом. В гнезде объясняться запахами трудно, да и небезопасно для здоровья, насыщая его газами. Поэтому у муравьев, помимо химического развит язык жестов и прикосновений.

Рассмотрим такой пример. Вот движется колонна рабочих муравьев по тропе. Стоит только появиться препятствию, мешающему доставлять листья в муравейник, и хрупкое равновесие будет нарушено. Листья должны поступать в муравейник регулярно, необходимо строжайше придерживаться заведенного ритма. Но оказавшись перед препятствием, муравьи распространяют пахучие вибрации, вызывая возбуждение идущих следом. Запах сигнала вызывает у них непременное желание оттащить это препятствие и все ближайшие муравьи группируются. Возбуждение нарастает, новые особи добавляют пахучих веществ в воздух. Так рабочие стимулируют друг друга. Но как только препятствие будет устранено и путь восстановлен, муравьи продолжат движение.

Но не все муравьи пользуются только языком запаха, некоторые виды, чтобы не заблудиться по пути к муравейнику, стараются постоянно касаться усиками сородичей. Но и в этом случае запах играет решающую роль.

Источник

Мир муравья

Как общаются муравьи

Попробуйте провести эксперимент: капните капельку меда или варенья на листок бумаги и, поместив его подальше от муравейника, посадите на него несколько насекомых, а затем проследите за ними. Наевшись, они устремляются к своему жилищу, и сразу каким-то образом сообщают о своей находке, потому что тут же целая колонна собратьев устремляется к тому месту, где лежит приманка. Но сами разведчики не идут с ними, не показывают дорогу, муравьи сами по запаху, который оставили первопроходцы, находят путь к лакомству.

На теле муравьев, есть специальные железы, способные вырабатывать пахучие вещества. Когда рабочий муравей с добычей возвращается домой, он по дороге периодически останавливается и касается земли жалом, чтобы оставить пахучий след. Чтобы уловить этот запах, на голове муравья есть специальный орган – усики — антенны, которые постоянно в движении. Ими они обнюхивают и ощупывают все, что попадается на пути. Зрение у этих насекомых слабое, некоторые и вовсе слепы, но антенны-усики помогают определить даже форму предмета. Муравьям часто приходится воевать с другими насекомыми, и тут на помощь опять приходят усики, только по запаху они смогут определить, где свой, а где чужой.

Как общаются муравьи друг с другом, ученые смогли выяснить экспериментальным путем. Пахучее вещество, выделяемое муравьями, примерно через две минуты полностью улетучиваться и это не спроста, ведь если оно будет оставаться, то насекомые просто запутаются в своих следах. Мало того, в зависимости от количества найденной пищи, будет выделяться и соответственное количество пахучего вещества, чем больше добыча, тем сильнее будет пахнуть след. Если муравей возвращается в свой дом без находки, то он не будет оставлять пахучие вещества и след быстро выветрится. Эти вещества, помогающие общаться муравьям, получили название феромоны.

Набор феромонов у муравьев очень большой: одни служат сигналом тревоги, вторые заставляют чистить муравейник, третьи побуждают к тем или иным действиям, трубят сбор, четвертые заставляют ухаживать за потомством или царицей, и так далее. Такой язык запахов есть не только у муравьев, но и у большинства насекомых: пчел, ос, тараканов, мотыльков, бабочек. Все эти животные выделяют присущие только им феромоны.

Источник

Как общаются муравьи

Интересные факты о психологии общения людей легко найти простым запросом в поисковике. А что нам известно о том, как общаются муравьи? В большинстве случаев можно встретить информацию о том, что они разговаривают на языке запахов. Сегодня мы решили рискнуть – провести параллели между людьми и муравьями. Эта статья о том, как разумные насекомые применяют секреты эффективного общения, доказанные психологией человека.

Общение муравьев – это контакт между ними с целью обмена информацией. Простой пример: разведчик отправляется на поиск еды, находит ее и возвращается в муравейник, чтобы рассказать об этом. Уже через пару минут организованный отряд фуражиров выдвигается в направлении добычи. А что разведчик? Он не показывает дорогу подопечным, а отправляется в новый поход. Фуражиры сами находят еду и приносят ее в домик. В чем секрет? Как муравьи общаются между собой и передают информацию?

Ученые доказали – муравьи общаются между собой при помощи запахов. Для этого на их теле есть железы, которые выделяют пахучее вещество – феромон. Разведчик выслеживает добычу и, возвращаясь в муравейник, оставляет за собой метки. Фуражиры идут по пахучему следу и без труда находят еду. Интересно, что оставленный запах быстро исчезает. Так устроено, чтобы муравьи не путались в своих следах. А ещё, чем крупнее найденная добыча, тем сильнее и ароматней запах, оставляемый разведчиком.

А теперь тизер – чем общение муравьев напоминает нам людей. Мы набрались смелости и провели аналогию. Помогли нам в этом Дейл Карнеги и Жанна Резникова. Дейл Карнеги – американский педагог, ученый, писатель, покоривший мир своими работами о психологии общения людей. Жанна Резникова – русский мирмеколог, доктор наук, профессор, проливший свет на удивительный мир муравьев. Мы не рассчитываем на Нобелевскую премию, но готовы заявить: запах – не единственное с помощью чего общаются муравьи. Вот несколько примеров, которые подтверждают наши догадки.

Будьте хорошим слушателем

Прекрасный совет для всех, кто хочет расположить к себе собеседника. Только внимательные и благодарные слушатели достигают взаимопонимания в общении. Понаблюдайте за муравьями. Насколько внимательно фуражиры слушают разведчика, вернувшегося с хорошими новостями. Отряд не разбегается, все сосредоточены на своем командире.

Проявите интерес к собеседнику

Неподдельная заинтересованность – залог успешного общения. Будьте искренни, задавайте вопросы. Собеседник с удовольствием расскажет подробности. Ученые доказали – муравьи передают информацию конкретной, измеримой величиной, не только запахом. Как-будто фуражиры задают вопрос, а разведчик подробно отвечает.

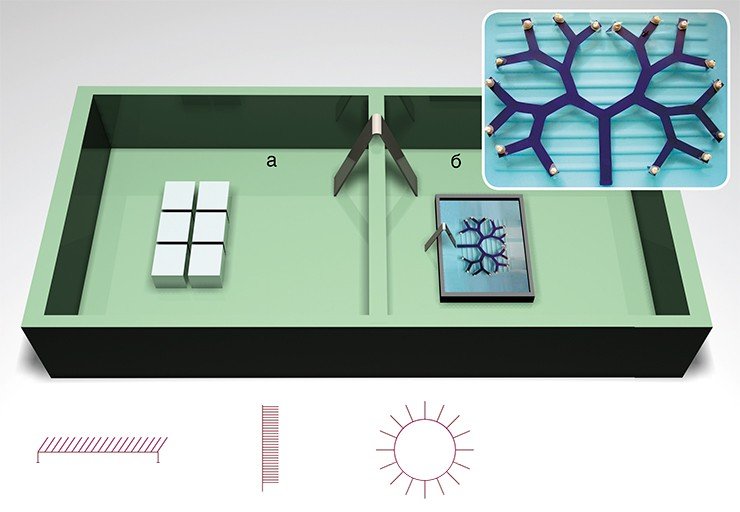

Это интересно. Свои опыты Жанна Резникова проводила при помощи бинарного дерева. Это система ходов, состоящая из лабиринтов, похожа на дерево, которое делится на ветви от основания к вершине. В верхних частях ветвей оставляли угощение. Разведчик находил его и возвращался к основанию, оставляя пахучие следы. В то время, когда происходило общение между разведчиком и фуражирами, лабиринт заменяли на такой же, но свежий, лишенный запахов. А вместо угощения в том же месте ставили поилку с водой. Удивительно, но фуражиры двигаясь от основания по лабиринту, без труда решали эту задачу и находили воду. Это доказывает способность муравьев передавать друг другу последовательность действий и их заинтересованность.

Преподносите идеи ярко, живо, наглядно

Не прибегайте к долгим рассказам и сухим фактам. Незаурядная подача или небольшое представление привлечет больше внимания публики и не оставит равнодушных. Муравьи используют разнообразные движения, жесты, взмахи ножек, щупиков и антенн. Привлекают, удерживают внимание собеседника. Добиваются своей цели – в общении передают важную информацию.

Надеемся, мы вдохновили вас на изучение навыков эффективного общения. Будьте любознательными, успешными, интересуйтесь, постигайте новое. Читайте Карнеги или берите пример с муравьев.

Источник

Язык муравьев до открытия доведет

На обложке новой книги автора, опубликованной в издательстве Cambridge University Press, группа муравьев уверенно движется к цели по лабиринту «бинарное дерево». По условиям эксперимента, муравьи лишены возможности использовать пахучий след или какие-либо другие способы ориентации, помогающие найти кормушку. Все, чем они располагают, это информация, полученная ими от разведчика, вернувшегося из удачного похода. Однако разведчика в лабиринт не пускают, группа должна найти цель самостоятельно. Это иллюстрация эксперимента, позволившего описать символический «язык» муравьев, превосходящий по сложности известный «язык танцев» пчел.

Рыжие лесные муравьи стали первыми испытателями нового метода изучения языкового поведения животных, предложенного известным специалистом по теории информации и криптографии профессором Б. Я. Рябко и разработанного в Институте систематики и экологии животных СО РАН (Рябко, Резникова, 1986; Ryabko, 1993; Ryabko, Reznikova, 1996). Этот метод теперь называется теоретико-информационным, в отличие от двух других ранее известных в этологии методов исследования коммуникации животных.

Первый из этих методов основан на попытках расшифровки сигналов. Пытаясь решить одну из самых волнующих проблем этологии – понять, каким образом животные общаются между собой и насколько сложную информацию они могут передать друг другу – исследователи пытались расшифровать «языки» разных видов. Однако в природе очень редки ситуации, когда достаточно выразительные сигналы соответствуют часто повторяющимся и легко наблюдаемым ситуациям. В отсутствие таких ситуаций, которые могли бы служить «ключами» к неизвестному для нас «языку», расшифровка сигналов животных является громоздкой и чаще всего практически неосуществима. Блистательным, но практически единственным успехом в этой области, является пример расшифровки символического языка танцев пчел, осуществленный Карлом фон Фришем. Его исследования, начатые еще в 20-е гг. ХХ в., за которые он в 1973 г. получил Нобелевскую премию, успешно продолжают его ученики, в том числе, Ю. Таутц (см. статью в этом номере журнала).

Настоящую революцию в постижении «лингвистического» потенциала животных осуществили в конце 60-х гг. прошлого столетия исследователи, применившие второй метод, основанный на использовании искусственных языков-посредников между людьми и животными. В частности, язык жестов глухих позволил человеку вступить в прямой диалог с шимпанзе, а картинки-лексиграммы используются в общении как с приматами, так и с дельфинами и даже с собаками. Этот метод, однако, дает возможность общаться с представителями ограниченного количества видов (антропоиды, дельфины, попугаи), способных овладеть языком, предложенным экспериментаторами (Резникова, 2008; Reznikova, 2007). Кроме того, этот метод не дает возможности судить о способах естественной коммуникации животных.

Язык животных и теория информации

Суть нового, теоретико-информационного подхода, состоит в том, что система коммуникации животных исследуется как средство передачи информации – конкретной, количественно измеримой величины. В экспериментах создается ситуация, когда животные вынуждены передать друг другу заранее известное исследователям количество информации. При этом измеряется время, затраченное на ее передачу, т. е. оценивается скорость передачи информации. Этот подход не дает сведений о природе коммуникативных сигналов, зато открывает новые возможности оценки таких свойств систем коммуникации, как скорость передачи информации, адаптивность коммуникативных систем животных, их способность улавливать закономерности и использовать их для «сжатия» передаваемых сообщений.

В течение многих лет мы исследовали свойства и потенциальные возможности коммуникативной системы муравьев на «лабораторных аренах» с помощью лабиринта «бинарное дерево» (Резникова, Рябко, 1986, 1990). Лабиринты монтировались из пластиковых планок, в кюветах с водой, куда муравьи могли зайти по съемному мостику. В простейшем случае «дерево» состояло из одной развилки, а на концах двух «листьев» находились кормушки: одна пустая, другая с сиропом. Чтобы найти ее, муравьи должны были сообщить друг другу сведения: «иди налево» или «иди направо», т. е. 1 бит информации. В других опытах количество развилок менялось, доходя до шести. На таких разветвленных лабиринтах муравьи могли быстро отыскать корм только в том случае, если получали от разведчика сведения о последовательности поворотов типа «ЛПЛППЛ» (Лево, Право, … и т. д.). При шести развилках в лабиринте разведчикам необходимо было передать 6 битов информации. Для того чтобы оценить потенциальную продуктивность муравьиного языка, выявленную с помощью бинарного дерева, подсчитаем минимальное количество сообщений, необходимое насекомым при работе с лабиринтами. Бинарное дерево с двумя развилками содержит 2 2 возможных пути, с тремя – 2 3 , а с шестью – 2 6 путей; следовательно, общее число возможных путей к цели равно 2 + 2 2 + 2 3 + … 2 6 = 126. Это минимальное количество сообщений, которые разведчики должны передавать, чтобы другие муравьи смогли достичь кормушки, помещенной на любой лист бинарного дерева с шестью развилками.

В экспериментах муравьев метили индивидуальными цветными метками и наблюдали за ними в прозрачных лабораторных гнездах. Оказалось, что при решении сложных задач среди муравьев выделяются постоянные рабочие группы, состоящие из одного разведчика и 4—8 фуражиров. Каждый разведчик, найдя пищу, вступает в контакт только со своей группой. Когда разведчик возвращался к гнезду после удачного похода за сиропом, мы измеряли длительность его контактов с фуражирами, соответствующую времени передачи информации. В это время лабиринт заменяли тождественным, но «свежим», лишенным каких бы то ни было следов. Даже сиропа уже не было – все кормушки содержали воду. Таким образом, исключалось использование пахучей тропы, которую мог бы оставить муравей в лабиринте, а также самого запаха пищи. При этом фуражиры, пообщавшись с разведчиком, были вынуждены действовать самостоятельно: разведчика изымали пинцетом и временно отсаживали. Важно заметить, что муравьи были чрезвычайно заинтересованы в решении предложенной задачи: они получали пищу раз в два дня и только в лабиринте.

Как мы уже знаем, в опытах с «бинарным деревом» количество информации (в битах), необходимое для выбора правильного пути в лабиринте, равно числу развилок. Оказалось, что у муравьев с групповой организацией фуражировки (высоко социальных муравьиных «приматов», таких как рыжие лесные муравьи), зависимость между временем контакта разведчика с фуражирами и количеством передаваемой информации близка к линейной. Она описывается уравнением t = ai + b, где t – время контакта разведчика с фуражирами, i – число развилок (равное количеству передаваемой информации), a – коэффициент пропорциональности, равный скорости передачи информации (1 бит в минуту), b – константа, введенная нами, так как муравьи, в принципе, могут передавать дополнительную информацию, не имеющую прямого отношения к поставленной задаче, например, сигнализировать: «появился сироп». По полученным эмпирическим данным оценивались параметры уравнения линейной регрессии a и b и вычислялся выборочный коэффициент корреляции r. Такие данные получены для рыжих лесных муравьев и еще для двух высоко социальных видов из того же подсемейства (отметим, что в опытах участвовали и другие виды муравьев, у которых не казалось ничего похожего на «символический язык»). Большие значения коэффициентов корреляции для трех видов «муравьиных приматов» подтвердили гипотезу о том, что зависимость между временем контакта разведчика и фуражиров и количеством передаваемой информации (числом развилок i) близка к линейной. Полученная закономерность позволила узнать, что скорость передачи информации у муравьев примерно в 10 раз ниже, чем у человека – около 1 бита в минуту. Однако и это немало, а возможности коммуникативной системы насекомых оказались, как мы сейчас увидим, поистине впечатляющими.

Гении общения

«Договорившись» с муравьями, мы научились использовать механизмы их коммуникации для изучения общих свойств интеллекта. Дело в том, что в современной когнитивной этологии накопилось множество сведений, позволяющих предположить, что разные виды животных могут проявлять признаки очень высоко развитых познавательных способностей в пределах довольно узких доменов. Такие области «интеллектуального прорыва» нелегко бывает обнаружить. Например, сойки и белки способны запомнить расположение тысяч тайников, в которых они спрятали пищу, но это еще не значит, что они смогут, скажем, найти выход из сложного лабиринта успешнее, чем это сделает крыса. А вот крыса далеко превзойдет в этом искусстве человека, зато ей не дано индивидуально распознать и запомнить сотни своих сородичей, как это делают приматы (в том числе люди) и слоны. Новокаледонские галки оказались, как это недавно выяснилось, «гениями» орудийной деятельности: в способностях быстро преобразовывать разные предметы и использовать их для решения сложных пространственных задач эти птицы превосходят столь признанных наукой умельцев, как шимпанзе. Теперь, после четвертьвековых исследований, у нас есть веские основания считать, что некоторые виды муравьев являются «гениями общения»: они могут решать сложнейшие, доступные немногим видам животных задачи, но только в тех ситуациях, когда надо запомнить и эффективно передать сородичам информацию о богатом источнике пищи. В других обстоятельствах насекомые демонстрируют скромные интеллектуальные возможности. Однако и этого мостика, который удалось перекинуть в неведомую доселе область когнитивной деятельности существ, столь непохожих на нас, оказалось достаточно, чтобы обнаружить проявления общих закономерностей и предложить методы, которые, можно надеяться, послужат для изучения интеллекта разных видов социальных животных.

Лабиринт «бинарное дерево» позволил нам исследовать одну из важнейших характеристик языка и интеллекта его носителей, а именно: способность быстро подмечать закономерности и использовать их для кодирования, «сжатия», информации. Для языков человека показано, что размер сообщения о некотором объекте или явлении должен быть тем меньше, чем оно «проще», т. е. чем легче в нем обнаружить закономерности. Например, человеку легче запомнить и передать последовательность поворотов на пути к цели «ЛПЛПЛПЛПЛПЛПЛП» (налево—направо, и так 7 раз), чем более короткую, но неупорядоченную последовательность «ПЛЛПППЛП». Опыты с «бинарным деревом» показали, что «язык» и интеллект муравьев позволяют им использовать простые закономерности «текста» для его сжатия (здесь «текст» – последовательность поворотов на пути к кормушке). Так, муравьи затрачивали в несколько раз меньше времени на передачу сообщения «ЛЛЛЛЛ» (пять раз налево), чем на передачу сведений о случайной последовательности той же длины.

Серии опытов с другими экспериментальными установками выявили способность муравьев к счету и даже к осуществлению простейших арифметических операций. В этих опытах муравьи опять-таки были поставлены перед необходимостью передать сородичам информацию о местонахождении приманки, которая помещалась то в одной из точек по-разному искривленных координатных сетей, то на одной из десятков «веточек», отходящих от прямого, горизонтального или вертикального ствола. Система коммуникации муравьев оказалась настолько пластичной, что это позволило им «вводить» особые «обозначения» для тех веток, на которых приманка по воле экспериментаторов оказывалась значительно чаще, чем на остальных.

Описание этих опытов заняло бы слишком много места. Они опубликованы во многих российских и зарубежных журналах и вошли в учебники автора, изданные в Кембридже и в российских издательствах (Резникова, 2005, 2007; Резникова, Рябко, 1995, 1999; Reznikova, Ryabko, 1994, 2001, 2003).

Полученные результаты позволили доказать наличие у муравьев развитого языка и комплекса когнитивных способностей, о которых ранее не могли и думать (способность к улавливанию закономерностей, «сжатию» информации, счету). Можно предположить, что пластичность коммуникативных систем – один из основных критериев интеллекта животных, и этот критерий может быть использован для изучения разных видов социальных животных. Применение нового метода изучения языкового поведения, основанного на идеях и методах теории информации, открывает новые перспективы не только в сравнительной и когнитивной этологии, но также в лингвистике и робототехнике.

Резникова Ж. И. Различные формы обучения у муравьев: открытия и перспективы // Успехи совр. биологии. 2007. Т. 127, вып. 2. С. 66—174.

Резникова Ж. И. Современные подходы к изучению языкового поведения животных // Разумное поведение и язык. Языки славянских культур. М., 2008. С. 293—337.

Резникова Ж. И., Новгородова Т. А. Индивидуальное распределение ролей и обмен информацией в рабочих группах муравьев // Успехи совр. биологии.1998. Т. 118, вып. 3. С. 345—356.

Резникова Ж. И., Рябко Б. Я. Анализ языка муравьев методами теории информации // Проблемы передачи информации. 1986. Т. XXII, № 3. С. 103—108.

Резникова Ж. И., Рябко Б. Я. Теоретико-информационный анализ «языка» муравьев // Журн. общ. биологии. 1990. Т. 51, № 5. С. 601—609.

Reznikova Zh. Animal Intelligence: From Individual to Social Cognition. Cambridge University Press, 2007. 488 p.

Reznikova Zh. Dialog with black box: Using Information Theory to study animal language behaviour // Acta Ethologica (Springer). 2007. № 10. P. 1—12.

Reznikova Zh., Ryabko B. A study of ants numerical competence // Electronic Transactions on Artificial Intelligence. 2001. № 5. P. 111—126.

Ryabko B., Reznikova Zh. Using Shannon Entropy and Kolmogorov Complexity to study the communicative system and cognitive capacities in ants // Complexity. New York. V. 2, N 2. P. 37—42.

Источник