Календарь у древних кельтов и германцев

Сообщения о календарных системах древних кельтов и германцев очень скудны и фрагментарны. Следует также помнить, что сам состав кельтских и германских народов был неоднороден, а это сказалось на возникновении и функционировании календарных систем в целом.

Кельтские племена распадались на четыре крупные ветви: ирландско-гэльскую и кембро-корнийскую (Британские острова), бретонскую и галльскую (на континенте). От этих крупных групп шли многочисленные ответвления. Все кельты очень рано вступили в контакт с римлянами.

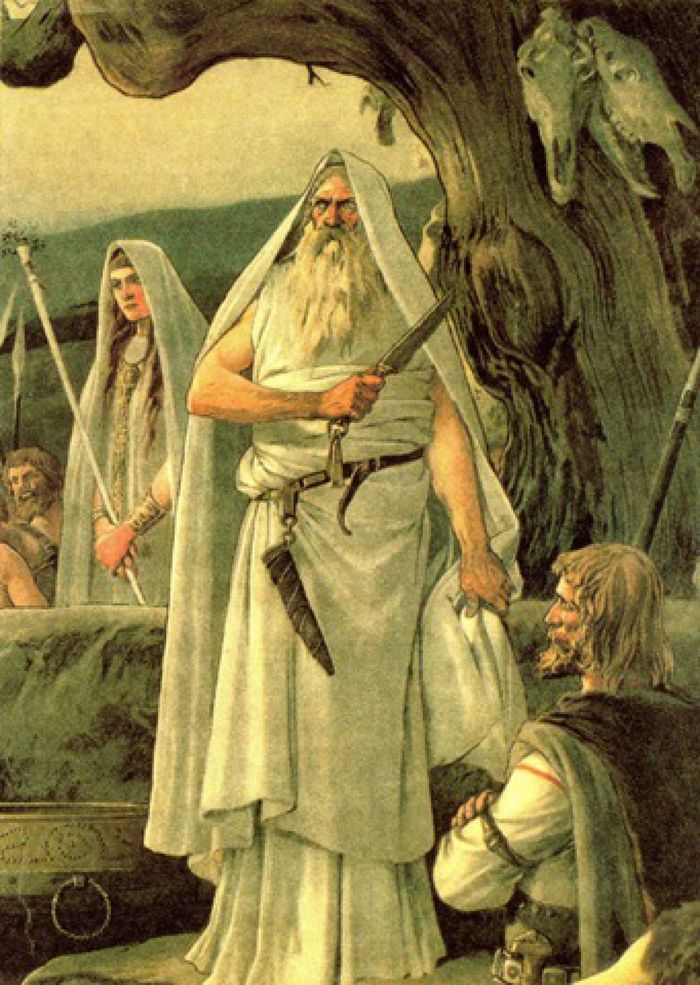

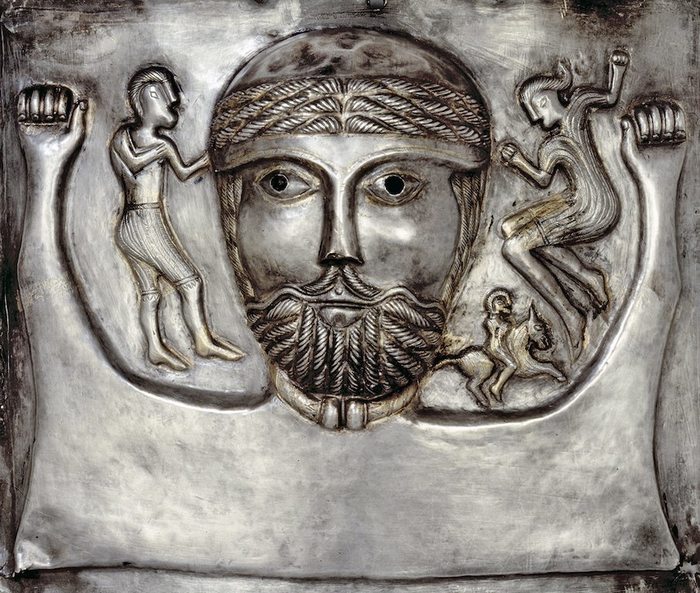

В I в. н. э. Плиний, повествуя об обычаях и нравах кельтских жрецов Галлии (друидов), сообщал, что они связывали счисление года и месяцев с изменением фаз Луны. Согласно Гаю Юлию Цезарю (I в. до н. э. — I в. н. э.), галлы вели счет не по дням, но по ночам. Следовательно, они строили свой астрономический календарь на лунном или лунно-солнечном годе.

Страбон (63 г. до н. э. — 23 г. н. э.) отмечал, что кельтиберы поклонялись божеству Луны. На древних кельтских монетах мотив Луны занимает ведущее место. Наблюдая изменение ее фаз, исчезновение и появление, кельты пришли к выводу, что смерть не означает конца, а рождение, старение, смерть, как и в случае с Луной, приводят к новой жизни. Этот основной ритм управляет всеми природными явлениями и выражается в противопоставлении не только жизни смерти, но и времен года друг другу, а также дня ночи.

У кельтов год распадался на зиму и лето. В древнеирландских законах год определялся как «dá se mis», т. е. «дважды шесть месяцев»; в гэльских источниках чаще встречается определение не года, но его двух полугодий (banner blwydyn — полугодие от кембрийского hanter, hanner и корнийского hanter — половина). По полугодиям складывали более крупные периоды в полтора или два с половиной года (соответственно 3 и 5 полугодий). Учитывались 7 зимних и 5 летних месяцев. Несмотря на различия в длительности, они рассматривались как полугодия: samain — «зима», beltane — «лето». Деление года на три сезона, как и у германцев, появилось позже.

Следы этого деления сохранились в старинных валлийских законах: лето (древнекельтское samo, ирландское sam или samrad, кембрийское hâf, корнийское haf), зима (древнекельтское gimo, или gaimo, ирландское gemred), весна (древнекельтское ersâko, ирландское errach) и осень (древнекельтское foghamhar). У древних ирландцев зима (gemred) охватывала период с 1 ноября по 1 февраля, весна (errach) — период с 1 февраля по 1 мая, лето (samrad) — период с 1 мая по 1 августа и осень (foghamhar) — период с 1 августа до начала зимы.

Месяц делился на две части: «светлую» — от новолуния до полнолуния и «темную» — от полнолуния до перехода полумесяца в Луну. По календарю из Колиньи и древнеирландским текстам, они составляли «трижды 5 дней». Дата полнолуния выделялась особо. Однако существовали и другие группировки дней, как nomad — 9 дней, dechmad — 10 дней и т. д. 7-дневная неделя появилась у кельтов под христианским влиянием.

Таким образом, в календаре древних кельтов месяц не имел ничего общего с современным. Этот календарь накладывался на астрономический, характеризуя определенные дни, группы дней, месяцы как благоприятные и неблагоприятные. Каждый прибавляемый день месяца нес название одного из 30 месяцев, следовавших друг за другом.

с 1 ноября кельты начинали отмечать празднование самэна (samain; по календарю из Колиньи — samon, samonios). Слово переводится как «соединение», «объединение». Это был праздник ночи, которая объединяла и связывала два мира: земной мир людей и потусторонний мир мертвых — сид (sid). В эту ночь, по поверью кельтов, можно было не только свободно общаться с обитателями потустороннего мира, но и сами умершие могли навещать живых. Это был праздник, с которого у британских кельтов начинался Новый год. Друиды в ночь самэна сжигали на кострах дары, приносимые богам. В Ирландии еще в XIX в. в эту ночь домашний скот проводили между двумя пылавшими кострами, полагая, что этот обряд предохранит в течение всего года скот от болезней. Праздник самэн не относился ни к году прошедшему, ни к году будущему. Он следовал сразу за летом (sam) и рассматривался кельтами с двух сторон — мрачной и светлой.

Начало светлого времени отмечалось 1 мая, в праздник Бельтан (Beltain), посвященный богу Лугу, соответствовавшему римскому Меркурию, и дате крупнейших собраний друидов.

1 августа праздновался день Лугнасада (Lugnasad — «собрание в честь Луга», или, по другой версии, «брак Луга»). По поверью кельтов, Луг в этот день выступал как божество плодородия, раздающее свои богатства. Это праздник осени и сбора урожая. В Галлии в период римского господства его заменили на Собрание галлов (Concilium Galliarum) в Лионе, на котором прославлялся не бог Луг, а император.

1 февраля отмечался имбольк (imbolc — люстрация, очищение после зимы). Этот праздник закреплял полюсы календарного времени — начало зимы (samain) и лета (beltain). Впоследствии праздник имбольк был заменен днем святой Бригитты, а затем Святой Девы, в то время как праздник бога мертвых 1 ноября стал днем Всех святых.

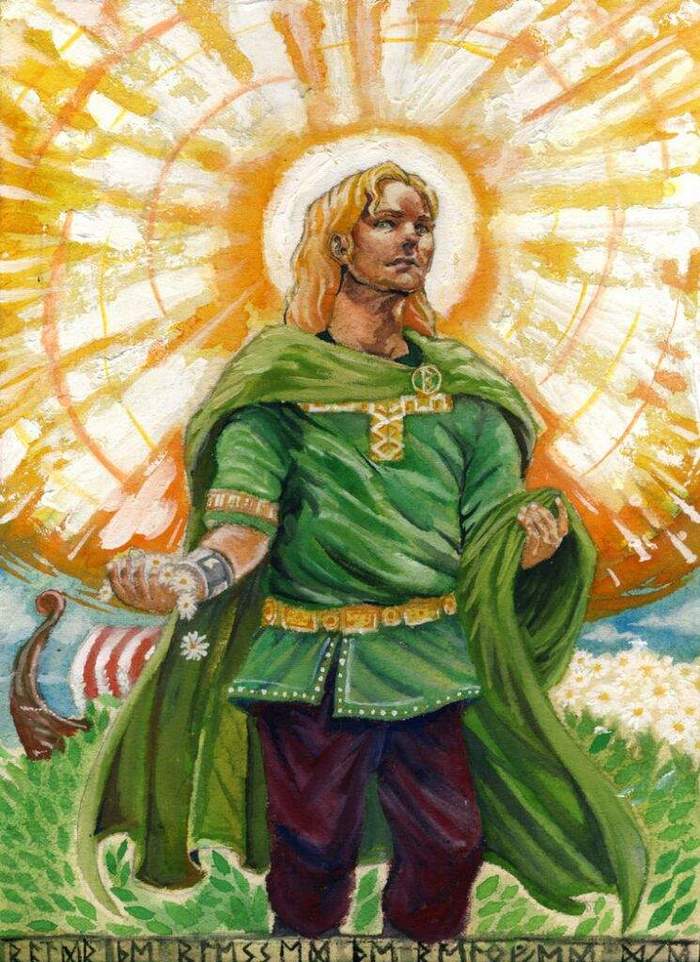

Переход древних кельтов от лунного к солнечному году отражен в мифологии: сюжеты о борьбе божеств, представлявших лунный и солнечный культы, или повествование о боге Луге — лунно-солнечном герое, который порождает сына Кукхулина, знаменитого солярного героя древних кельтов, и т. д. Символика тайных чисел кельтов также достаточно ясно показывает постепенное утверждение в кельтском календарном цикле солнечного начала.

Характерно, что и ориентация древних кельтов включала основные метафизические понятия календарного цикла: север (ichtar) — низ и левая сторона; юг (tûas) — верх и правая сторона. Ясная половина мира — мир живых, когда Солнце идет «на юг» (вверх) с востока на запад. В это время царствуют боги светлые. Если Солнце идет вниз «на север» с запада на восток в течение ночи, то власть приходит к умершим и таинственным и мрачным богам. В таком движении и заключался годовой цикл. Именно поэтому древние кельты поворачивались направо при заклинаниях благоприятных предзнаменований. Входы в города и селения Галлии всегда были расположены так, что повозки, въезжавшие туда, вынуждены были поворачивать направо.

В качестве примера проведем сравнение названий дней недели на современных кельтских языках и германские названия у англосаксов и англичан:

Среднекембрийское Бретонское Новоирландское Англосаксонское Английское

1-й — dyw sul diçcul domnaigh sunnandaeg sunday

2-й — dyw llun dillun luan monandaeg monday

3-й — dyw mawrth demeurz mairt tiwesdaeg tuesday

4-й — dyw merchyr demercher cetaoin wodnesdaeg wednesday

5-й — dyw ieu diziou dardoin thunresdaeg thursday

6-й — dyw gwener derguener haoin, oindidin frigedaeg friday

7-й — dyw sadwrn desadorn salhuirn, satharn saeternesdaeg saturday

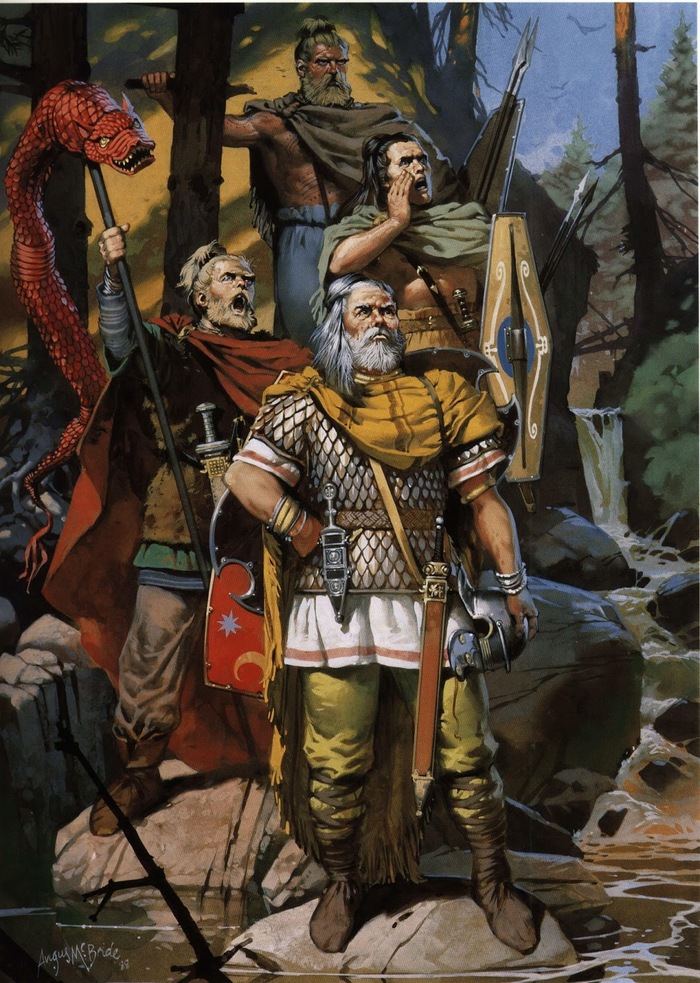

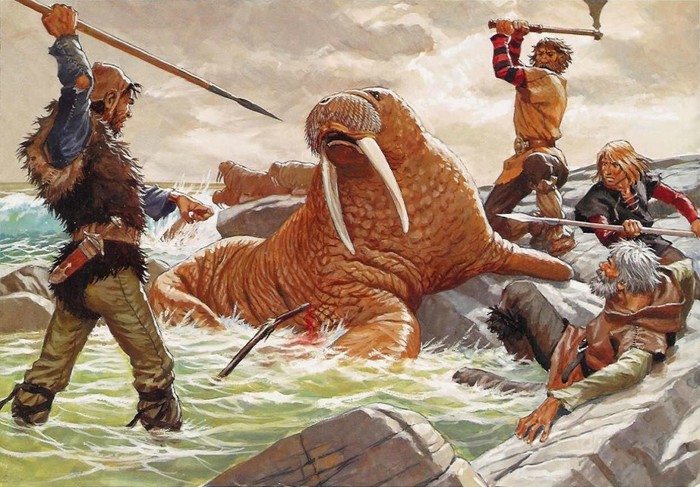

У древних германцев, перешедших к оседлости и столкнувшихся с влиянием римской культуры, осознание протяженности года было очень неопределенно. По многим готским, древнесаксонским и другим источникам, германские земледельцы и скотоводы за точку отсчета времени принимали начало зимы или поздней осени. Они, как и другие народы северных широт, противопоставляли зиму лету и делили год на две половины. Англосаксонский летописец Беда Достопочтенный (VIII в.) начинал отсчет года с поздней осени (vinterfylle) и вел речь о полугодиях. То же деление мы находим и у Снорри Стурлусона (XIII в. — haustmánuðr). Линией раздела двух половин считалось равноденствие или, точнее, «равноночие» (древневерхнегерманское ebennath, англосаксонское efenniht, древнефризское evennath, древнескандинавское jafndœgr). В это время германцы совершали большие жертвоприношения. Впоследствии, по свидетельству римского историка Тацита (I в. н. э.), они перешли к трехчленному делению года. Год разбивался на весну, лето и зиму. Осень как сезон появилась у германцев лишь с развитием садоводства и виноградарства.

Сообразно с четырехчленным делением года праздновались по гражданскому календарю четыре великих события: возрождение бога Солнца (середина зимы — jul), возрождение радости в начале лета в честь бога Фро (Fro, Freyr) и в середине лета в честь бога Бальдура (Baldur), приход весны в честь богов Тиу и Тунара (Ziu, Thunar) и сбор плодов осенью. Введение четырех времен года произошло под влиянием юлианского календаря, из которого германцы усвоили понятия «экинокс» и «солнцеворот». После христианизации германцев церковь совместила день Иоанна Крестителя (24 июня) с днями богов Фро и Бальдура, архангела Михаила (29 сентября) с днем сбора плодов. На протяжении всего средневековья как отголосок древнего языческого обряда сожжения жертвоприношений в этот день горели костры в Мозеле, Эйфеле и Швеции.

Видукинд Корвейский (X в.) сообщал о трехдневном великом празднике у древних саксов в конце сентября. Праздник святого Мартина (11 ноября) совмещался с днем начала зимы, а Рождество — с серединой зимы. Начало весны приходилось на Пасху на день святого Георгия (23 или 24 апреля) или 1 мая, что частично восходило еще к языческим обычаям.

Древнегерманские жрецы могли для установления времени основных праздников определять положение Солнца. В качестве примера можно привести группы выложенных из камней кругов, встречаемых в местах расселения древних германцев. Число уложенных камней часто соответствовало определенным календарным датам.

Лунно-солнечный год строился на определении полнолуния и новолуния. Дни внутри естественного, т. е. природного, года германцы определяли по изменению Луны, причем в древнегерманском языке отчетливо прослеживается точное обозначение понятий «Луна» и «Месяц» (например, готское mena — «луна» и menoþs — «месяц»; древневерхненемецкое mânôd, англосаксонское mon[a]þ, древнескандинавское mánaðr, древнефризское monath, средневерхненемецкое mânôt, mônôt, нидерландское maand, шведское manad, датское maaned, английское month и т. д.). Длину месяца германцы рассчитывали от одного новолуния до другого и вели счет поэтому не по дням, но по ночам. Они пользовались взаимосвязанным лунно-солнечным годом, при котором различие между лунным годом из 354 дней (12 месяцев по 29,5 дня) и солнечным из 365 дней восполнялось периодическим добавлением после 12-летнего цикла одного года. Месяц в 30 дней рассматривался как «несчастливый» и символически отмечался числом «13». Приравнивание лунного года к солнечному с включением 30-дневного месяца происходило по потребности.

В период романизации германских племен распространяется счисление Нового года с Рождества; данный обычай был связан с переходом германцев от лунно-солнечного года к солнечному и с влиянием на местные календари юлианского календаря. Церковь первоначально охарактеризовала это введение как antiquus error и угрожала проклятием тем, кто его придерживался. Однако данный обычай утвердился уже во второй половине VI в.; начало года переносится на 1 января.

В Германии, в Мюнстере, эта дата была официально введена в 1313 г., во Франкфурте-на-Майне — в 1338 г., в Швейцарии (за исключением кантона Ваадт) и в некоторых французских провинциях — в XI в., в Майнце — только в XV в., в Англии — при нормандском завоевании, до 1155 г., и затем снова принята в 1751 г., в Норвегии ее ввели во второй половине XV в., в Дании и Швеции — в 1559 г., в Нидерландах — в 1575 г., в Шотландии — в 1600 г.

Особое счисление наблюдалось у германцев Скандинавии и Северной Европы. Древнегерманский северный год делился на два так называемых полугодия — misseri, т. е. лето (sumar) и зиму (vetr). Год начинался с зимы, и счет велся по зимам. Ночь предшествовала дню, лето распадалось на начало (sumarmál), середину (miðsumar, mittsumar), и затем следовал конец; зима — на начало (vetrnætr), середину (miðvetr, miðr vetr), и затем следовал конец. Учитывались также весна (var) и осень (haust), но как переходные периоды. Год состоял из 12 месяцев (mánaðr). По древнеисландскому календарю, например, год начинался с 14 апреля

Каждый месяц состоял из 30 дней. К 3-му летнему месяцу в качестве «увеличенных ночей» (aukanætr) добавлялись еще 4 дня. Итак, год состоял из 364 дней, или 52 семидневных недель: зима — из 25 недель и 5 дней; лето — из 26 недель и 2 дней.

При датировке указывали на полугодие, неделю и день недели (например, «в четверг, за четыре недели до наступления лета»).

Древненорвежский календарь мало чем отличался от древнеисландского. Календарь состоял из 365 дней юлианского года.

Итак, северные германцы различали отдельные временные фазы по изменениям, которые протекали в природе. Из юлианского календаря они усвоили лишь 7-дневную неделю — основу их 364-дневного года. Этот год наряду с церковным юлианским существовал у них на протяжении длительного времени.

Беда Достопочтенный сообщает о календарной системе англосаксов в VIII в. У них господствовал лунный цикл с общим годом из 12 месяцев и високосным из 13 месяцев. Год начинался с 25 декабря. Он начинался с «Ночи матери» (Modraneht).

Существовали различные варианты древнегерманских названий месяцев (например, louprîsi в древней Швейцарии, т. е. «месяц листопада» — ноябрь), но в целом они отражали хозяйственную деятельность германцев. Название winnemanoth (май, т. е. «месяц выпаса скота») стало использоваться в Нидерландах для июля (weidemaand); апрель там же именуется grasmaand («месяц травы»). У фризов hewimanot («месяц сенокоса») звучит уже как heimoanne, у немцев — Heumond, в Нидерландах — howmaen. В раннее средневековье во многих германоязычных областях Западной Европы winnemanoth нередко взаимозаменялось bisemânôt (т. е. «время, когда коровы, как бешеные, скачут по лугу»). Англосаксонское thrimilci означало «время, когда коровы три раза в день дают молоко». Занятие земледелием было отражено в названиях brachmanoth (июнь — «время сева после сбора первого урожая»), aranmanoth (июль — «месяц сбора урожая»). Месяцы посвящались божествам: апрель (eosturmanoth, ôstarmanoth) — богине Остаре, март (hredmanoth) — богине Хрэде и др.

Германцы еще в языческие времена были знакомы с понятием «неделя» (готское vikó, древневерхненемецкое wëcha и wëhsal, средневерхненемецкое wuche и woche, нидерландское и английское week, шведское vecka, датское uge и др.), но до введения 7-дневной недели использовали счет по 14 ночам. Древнегерманское название недели означало «порядок, регулярно повторяющееся чередование». Дни недели посвящались древним богам, которых под влиянием римской культуры отождествляли впоследствии с римскими богами. Только Сатурна, поскольку ему не соответствовал ни один из древнегерманских богов, германцы сохранили без какой-либо трансформации.

Древние названия используются полностью в английском языке, что, очевидно, было вызвано глубокими этническими различиями, возникшими в результате нормандского завоевания (XI в.) между правящей верхушкой общества и остальной англосаксонской массой населения, отрывом элитной, сильно христианизированной культуры от народной, массовой: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.

Деление дня на часы известно у германцев и кельтов только по римскому образцу: ночь и день делились на четыре части. Уже в V в. наблюдалось разграничение между утром, как таковым, и восходом Солнца, вследствие чего сами утренние часы отодвигались в ночь.

Деление суток на 24 часа было известно, но оно в основном использовалось в ученых трактатах и вошло в обиход лишь с XIV в. Современное деление часа на 60 мин. и 3600 сек. утвердилось только в эпоху Возрождения.

Источник