Айгунский договор

Айгунский договор (18 мая 1858 года) сформировал российско-китайскую границу на дальнем востоке. Договор зафиксировал присоединение к Российской Империи территории Приамурья, которая до этого времени являлась спорной между Китаем и Россией. Примечательно, что этот договор имеет юридическую силу и на сегодняшний день. В последующем Айгунские соглашения были дополнены в 1860 году договором, подписанным в Пекине, по которому к России отошел другой спорный регион — Уссурийский край.

Значимость территории Амура

Основные направления внешней политики Российской Империи 19 века в восточном направлении удивительно точно Василий Руперт, долгое время занимавший пост генерал-губернатора Восточной Сибири — присоединение Амурской области.

Территория Амурской области на Востоке также важна для России как Балтика на Западе. Поэтому основная задача нашей политики заключается в присоединении левого берега Амура.

Почему Россия уделяла такое внимание Приамурью? Для ответа на этот вопрос достаточно посмотреть на географическую карту. Россия была огромной страной, где добраться до восточных границ можно было 3 способами:

- Через территорию Сибири. В основном это было бездорожье с огромными территориями леса и болота. Такой путь занимал примерно 1 год.

- По морю: через Черное, Средиземное и Красное моря в Индийский океан, а оттуда в Тихий океан. Такой путь занимал примерно 1,5 месяца.

- Через Атлантический океан, обогнув с юга Южную Америку, пересечь весь Тихий океан. Это плавание занимало порядка 2 месяцев.

Мореплаватель Геннадий Невельский доказал, что река Амур является не просто судоходной, но на ней может пройти любое судно на любом участке реки. Таким образом из Забайкалья можно было достаточно быстро выйти к побережью тихого океана. Это судоходство ограничено для России Нерчинским договором (1689 год). По этому документу Россия имела права судоходства только по реке Аргунь, а Амур, несмотря на спорный статус территории, контролировался Китаем.

Как происходило присоединение

Территория Приамурья и Уссурийска долгие годы были спорными. В равной степени на них претендовали Россия и Китай. Россия не скрывала своего желания вернуть земли, утраченные в период правления царевны Софьи. Сделать это было крайне тяжело, поскольку Британская Империя выступала резко против усиления российского влияния на Востоке. Российская же империя опасалась конфликта с Британией.

В 1853 году началась Крымская война. В наших учебниках по истории она в основном описывается в виде событий, происходящих в Крыму. На самом деле, не менее активным театром действий был Дальний Восток. Напомним, что в этой войне России противостояла Турция, к которой в качестве союзников присоединились Англия и Франция. Теперь не нужно было опасаться войны с Англией, поскольку она уже началась. Это развязало руки генерал-губернатору Восточной Сибири: Николаю Муравьеву. Он приказал двигаться по Амуру и на левом его берегу строить города-крепости. Они должны были закрепить территорию за Россией и позволить ее оборонять в случае нападения Китая. Этот план был с успехом выполнен. Возникает вопрос — почему Китай бездействовал, позволяя России строить крепости на спорной территории? Каковы причины Айгунского договора и в чем реальная причина бездействия Китая? Таких причин можно назвать 2:

- Восстание тайпинов, начавшееся 11 января 1851 года. Восстание получилось массовым и пользовалось поддержкой Англии. Другие европейские страны не хотели ссориться с Англией и объявили о нейтралитете. Очень скоро восстание охватило большие территории и даже было образовано самостоятельное, пусть и непризнанное, государство Тайпин Тяньго.

- Начавшаяся 8 октября 1856 война с Англией, вошедшая в историю под названием второй опиумной войны. Противником Китая выступала Британская Империя. Война продолжалась 2 года. Китай терпел неудачи в этой войне и в случае выступления в нее России (особенно в случае масштабного наступления) Китай мог прекратить свое существование. Поэтому Китай согласился на переговоры о государственной границе, и согласился на условия России.

Условия договора и кто его подписал

Айгунский договор 1858 устанавливал следующее:

- Территории до левого берега реки Амур становятся частью российской Империи.

- территории правого берега Амура до реки Уссури являются частью китайского государства.

- Территория от реки Уссури до берега тихого океана объявляется в совместном владении (в 1860 году эта территория также перейдет к россии).

- Провозглашалась свободная торговля между жителями побережья Амура.

- Россия обязывалась предоставить Китаю армию для борьбы с тайпинами.

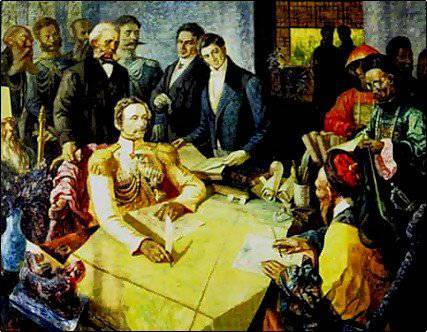

Со стороны России договор подписали генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев (за подписание договора и присоединение новых земель он получил фамилию Муравьев-Амурский) и Петр Перовский, представлявший МИД. От Китая документ подписал командующий амурской армией И-Шань и помощник начальника дивизиона Дзираминга.

Историческое значение

Айгунский договор между Россией и Китаем от 1858 года интересен тем, что он не утратил своей актуальности по настоящий день. Именно этот документ, а также последовавший за ним Пекинский договор (1860 год), закрепивший за Российской Империей территорию Уссурийска, по настоящее время устанавливают государственную границу между странами. Также интересно, что договор, подписанный в Айгуне, позволил России вернуть земли, потерянные 160 лет назад.

Источник

Договор, сделавший Муравьёва «Амурским»

16 мая 1858 года между Россией и Китаем был заключён Айгунский договор. Название получил от имени городка Айгунь, в котором он был подписан. Этот населённый пункт расположен на китайской стороне недалеко от современного Благовещенска.

Владением России признавался левый берег Амура от реки Аргунь до морского устья великой дальневосточной реки. Её правый берег до реки Уссури признавался китайскими владениями. Территорию от Уссури до моря решено было оставить общим владением до окончательного определения границы. По этому договору к России вновь отошёл Приморский край, который русские уже считали своим, но вынуждены были уступить Китаю по Нерчинскому договору 1689 года.

Подписали Айгунский договор с российской стороны генерал-губернатор Восточной Сибири (в состав которой в то время входила и созданная в 1856 году Забайкальская область), генерал-лейтенант Николай Муравьёв, а с китайской – айгунский амбань, амурский главнокомандующий И-Шань (Айсиньгёро Исинь (Ишань). Интересно, что после подписания этого договора Николай Николаевич сначала был возвышен, получив звание генерала от инфантерии (пехоты), титул графа и приставку к фамилии «Амурский». Но уже в 1861 году он оставил должность генерал-губернатора и на протяжении последующих 20 лет находился в «почётной ссылке» в должности ничего не решающего члена Государственного совета.

Его китайский визави тоже поначалу возвысился. В 1860 году во время Второй Опиумной войны, которую Китай вёл с Великобританией и Францией, именно ему было поручено вести переговоры с противниками. Опирался при этом он на помощь графа Николая Игнатьева, с которым позже от имени Китая подписал Пекинский договор, закрепивший границу по Амуру и Уссури. К слову, именно та война, начавшаяся в 1856 году, и заставила Китай пойти и на подписание Айгунского договора, и на территориальные уступки России. Но в 1884 году И-Шаня обвинили в непочтительности к императрице Цы Си и сместили со всех постов. И он также в почётной ссылке в собственной резиденции доживал свой век.

Пунктом третьим Айгунского договора стороны констатировали, что всё ими подписанное «будет исполняемо в точности и ненарушимо на вечные времена». Через несколько дней в Тяньцзине адмирал Евфимий Путятин подписал русско-китайский трактат, который усиливал положения Айгунского договора, вместе с которым он стал основой для уже упоминавшегося Пекинского договора. За эти несколько лет (от Айгуня до Пекина) Муравьёв-Амурский сумел закрепить границу на Уссури и заложить будущие города Хабаровск и Владивосток.

С российской стороны Айгунский договор был также подписан представителем министерства иностранных дел, статским советником Петром Перовским. С китайской стороны вторым подписантом был неизвестный помощник дивизионного начальника Дзираминга.

Переводчиком, скрепившим подписью все варианты (на русском, маньчжурском и монгольском языках), с русской стороны был губернский секретарь Яков Шишмарёв. Коренной забайкалец, он родился в семье переводчика в пограничном Троицкосавске и с детства свободно владел монгольским, маньчжурским и китайским языками. С 1855 года работал в качестве переводчика с генерал-губернатором Муравьёвым. Участвовал не только в подписании Айгунского, но позже и Пекинского договоров. С 1861 года он практически 50 лет работал в Монголии, был даже генеральным консулом России. Большего знатока этого восточного соседа России просто не было.

Ряд исследователей считают, что текст договора был составлен другом Николая Муравьёва, прибывшим в Сибирь «петрашевцем», ставшим золотопромышленником Рафаилом Черносвитовым. В Сибирь он приехал добровольно. По отзывам это был одарённый человек, удачливый предприниматель. Он создал протез для ноги (свою ногу он потерял в войне с поляками), уникальный паровой двигатель и даже управляемый аэростат (дирижабль).

Может, поэтому наряду с пограничными (территориальными вопросами) договор содержал и пункт, посвящённый приграничной торговле, в котором дословно сказано: «Для взаимной дружбы подданных двух государств дозволяется взаимная торговля проживающим по рекам Уссури, Амуру и Сунгари подданным обоих государств, а начальствующие должны взаимно покровительствовать на обоих берегах торгующим людям двух государств».

Источник

Историческая победа России. К 155-летию подписания Айгунского договора

Это соглашение позволило России вернуть земли утраченные по Нерчинскому договору 1689 года. В 1860 году Айгунский договор был дополнен Пекинским. Согласно нему границы были проведены по китайскому берегу Амура, Уссури, а также протоке Казакевичева. Таким образом, обозначенные реки стали полностью принадлежать России. В китайской историографии оба договора рассматриваются как неравноправные, несправедливые.

Это был чрезвычайно важный в геополитическом отношении договор. Мы привыкли, что Приамурье – это русская земля, но вопрос чьей она будет, решился именно в то время. Генерал-губернатор Николай Муравьев предполагал даже более серьёзное значение этой водной артерии: «Кто будет владеть устьем Амура, тот будет владеть и Сибирью, по крайней мере, до Байкала». Во многом эти слова были справедливы, Амур – единственная в этом регионе река, которая протекает с запада на восток, являясь естественным путем, соединяющим Сибирь с Тихим океаном.

Из истории российско-китайских отношений

История первых отношений между Русью и Китаем начинается с XIII в., если не брать в расчет скифо-сарматский период истории России. Русские, в силу высоких боевых качеств, зачислялись в гвардию империи Юань и обрабатывали землю в качестве военных поселенцев. После основания Тобольска 1587 году его воевода посылал людей на Дальний Восток. Русские казаки и крестьяне осваивали Забайкалье и Приамурский край. Вдоль реки Амур было построено несколько укреплений, крупнейшими из которых были Албазинский острог на левом берегу Амура и Нерчинск на реке Шилка. Де-факто эти территории никому не принадлежали, ни китайское правительство, ни маньчжурские рода их не осваивали, не заселяли. Поэтому русское правительство и русские люди по праву считали эти земли своими, и хотели определить юридически законные границы с правительством Китая.

Первые попытки проникнуть в Китай были предприняты в 1608 году – царь Василий Шуйский подписал указ об отправке посольства в Китайское государство, и в 1616 году — правительство Михаила Романова отправило ещё одно посольство. Однако эти попытки не имели успеха. В 1618—1619 гг. тобольский воевода князь И. С. Куракин направил в Китай миссию под началом Ивана Петлина, он владел несколькими языкам, и А. Мадова. Миссия добралась до Пекина и провела переговоры с представителями правительства династии Мин. Петлин получил от китайского императора официальную грамоту на имя русского царя с разрешением русским направлять посольства и вести торговлю в Китае.

В 1656 году в Пекин прибыло посольство Фёдора Байкова. Оно было неудачным. Цинские чиновники хотели провести обряд, который означал бы признание Русским государством верховенства империи Цин. По китайской системе мировоззрения, которую восприняли и маньчжуры, основавшие династию Цин, все страны вокруг Срединной империи (Поднебесной) — варвары и вассалы. Баков не уступил, не испугался и угрозы смертной казни. Не добившись своего, цинские власти выслали русского посланника.

Когда начались столкновения русских и маньчжуров на Амуре, цинские власти предпочли решить проблему военным путем. Китайские войска пытались захватить Албазин. В 1676 году в Пекин прибыло посольство Николая Спафария (Милеску-Спэтару). Эта миссия также не добилась дипломатического успеха. Китайские власти продолжали настаивать на уходе русских из Приамурья и выдаче вождей местных племен, которые приняли русское подданство.

В 1682 году было создано Албазинское воеводство во главе с воеводой Алексеем Толбузиным , в которое вошло Приамурье по обоим берегам от слияния рек Шилки и Аргуни. В 1685 году цинская армия осадила Албазино. Гарнизон, после боевых действий и переговоров, был вынужден отступить в Нерчинск. После ухода китайских войск, крепость была восстановлена. В 1686 году цинская армия снова осадила крепость. Русский гарнизон выдержал все вражеские атаки. Но нехватка пищи, которая привела к цинге, болезни и холод вызвали огромные потери как в русском гарнизоне, так в цинской армии. Окончательно Албазинский острог был покинут русскими только после подписания Нерчинского соглашения в 1689 году.

В начале 1686 года на Амур для переговоров с цинским правительством было направлено русское полномочное посольство во главе с Фёдором Головиным. Переговоры проходили в Нерчинске, который также был осажден китайскими войсками. Надо отметить, что свою руку к вытеснению России из Приамурья приложил «просвещенный Запад». В цинское посольство, наравне с маньчжурами, были включены для непосредственного ведения переговоров с русской стороной миссионеры-иезуиты — португалец Томаш Перейра и француз Жербильон. 27 августа (6 сентября) в Нерчинске было подписано соглашение. По нему Россия уступала цинскому Китаю земли по правому берегу Аргуни, территории между рекой Удой и Большим Хинганом оставались неразграниченными. Албазин уничтожали, но цинские власти обещали не заселять «Албазинские земли». Аргунский острог перенесли на левый берег реки Аргуни. В целом это соглашение оставило много неразрешенных вопросов. Географические ориентиры были неясными, тексты договора на русском, маньчжурском и латинском языках – неидентичными, демаркацию границы не провели. Все эти обстоятельства, включая военное давление империи Цин в период, когда шли переговоры в Нерчинске, давали основания России требовать пересмотра соглашения и более точного определения границы в Приамурье.

В 1724 году китайцы выразили желание начать переговоры для обсуждения спорных вопросов. В 1726 году в Пекин прибыло посольство Саввы Рагузинского-Владиславича. Цинские власти предъявили претензии на заселенные русскими подданными территории, которые никогда не входили в состав Китая. Долгие переговоры не дали положительных результатов. 20 августа 1727 года был подписан Буринский договор (в пограничном районе на реке Буре). В его основе был принцип — «каждое государство владеет тем, что у него есть». 21 октября 1727 года подписали Кяхтинский договор, он подтвердил условия Нерчинского и Буринского соглашений. Российское государство получило возможность вести торговлю в китайской столице, отправляя ежегодно три купеческих каравана. В Кяхте и Цурухайту была разрешена беспошлинная приграничная торговля. Это соглашение привело к значительному росту объёма торговли между двумя державами. Предусматривалась дипломатическая переписка между двумя государствами. Урегулирование местных пограничных споров возлагалось на пограничных чиновников России и Китая. Кроме того, была юридически оформлена Русская духовная миссия в Пекине. Это соглашение являлось правовой основой взаимоотношений Российского государства и империи Цин до середины XIX столетия.

В середине XIX века Китай переживал упадок. Значительная часть населения была подсажена на опиум, превратилась в наркоманов. Китайцы были деморализованы. Поднебесная стала объектом атаки со стороны великих колониальных держав – Англии и Франции. В 1840—1842 гг. Англия нанесла Китаю поражение в Первой опиумной войне. В 1850—1864 гг. в Китае шла гражданская война — восстание тайпинов. В 1856 году началась Вторая опиумная война, где противниками Цинской империи были Англия, Франция и США. Это создало внешнеполитические предпосылки для пересмотра Нерчинского договора.

Сложились и внутриполитические предпосылки для изменения границы в Приамурье. В 1847 году Николай I назначил Николая Муравьева на должность исполняющего обязанности генерал-губернатора Восточной Сибири. При его поддержке Геннадий Невельский в 1849 году достиг устья Амура и открыл пролив между материком и островом Сахалин. В 1850 году он, вопреки официальному предписанию — «не касаться устья Амура», основал в устье Амура Николаевский пост (будущий Николаевск-на-Амуре). Невельский поднял там флаг империи и объявив о суверенитете Российского государства над этими землями. Часть российской политической элиты оказала противодействие «партии патриотов». Глава МИД Карл Нессельроде опасался недовольства Западной Европы, особенно Англии, и разрыва отношений с Китаем, что могло привести к негативным экономическим последствиям. Нессельроде считал, что надо решить вопрос коренным образом – признать бассейн Амура за Китаем, отказаться от него навсегда. Особый Комитет счел поступок Невельского дерзостью, предлагал его разжаловать в матросы. Но император, после доклада Муравьева, поддержал инициативу Невельского, назвав его поступок «молодецким, благородным и патриотическим».

Муравьев развил бурную деятельность по укреплению русских позиций на Дальнем Востоке. По его распоряжению Петропавловский порт усилили несколькими дополнительными батареями. Губернатор настойчиво добивался создания новых укреплений, батарей, организации мощной флотилии на Тихом океане, учреждения и формирования Забайкальского казачьего войска, срочного занятия русскими силами устья реки Амур. Муравьёв настаивал на активной политике России на Дальнем Востоке. В течение 1851—1853 гг. шло исследования амурского бассейна, острова Сахалин, основывались русские поселения. Губернатор добился начала формирования Забайкальского казачьего войска. Муравьев опередил время и предлагал немедленно начать строительство Сибирской железной дороги, которая бы соединила европейскую Россию и Дальний Восток. К сожалению, этот проект, из-за дороговизны, отложили.

В начале 1854 года император дал Муравьеву право вести все сношения с китайскими властями по разграничению дальневосточных земель и разрешил проводить использовать Амур для перевозки войск. Губернатор смог убедить государя в опасности потери устья Амура и Камчатки, если проявлять медлительность в военном укреплении этой восточной окраины империи. В устье великой реки было поставлено ещё несколько военных постов. А левый берег реки укрепили пятью казачьими поселениями. Укрепление русских позиций в регионе прошло как нельзя кстати. Во время Крымской войны, которая фактически была предтечей Первой мировой войны, «мировое сообщество» попыталось выбить Россию с Дальнего Востока. В 1855-1856 гг. по Амуру прошли ещё более значительные сплавы русских войск. Китайцы могли увидеть как к устью реки прошли 104 больших судна, 4 парохода, 50 малых судов, более 8 тыс. человек, пушки, боеприпасы, лошади и крупный рогатый скот. Левый берег Амура фактически стал русским.

Цинские власти настороженно наблюдали за деятельностью Муравьева. Но вступать в конфликт с Россией боялись, соотношение сил в регионе изменилось не в пользу Поднебесной. 9 сентября 1855 года произошла первая предварительная встреча с уполномоченным представителем империи Цин. Российская империя в лице генерал-губернатора Муравьева предложила свой проект нового договора о границах. Устье Амура оставалось за Россией, как и левый берег реки. Китайские власти не ответили на это предложение.

Для переговоров с Китайской империей в 1857 году прибыл Евфимий Путятин, который в феврале 1855 года подписал Симодский трактат между Россией и Японией. Однако все его попытки завязать с китайским правительством переговоры закончились ничем. Путятина не только не впустили в китайскую столицу, но и в приграничные города Айгунь и Кяхту, где официальных представителей Китая ожидал вице-адмирал Путятин, для переговоров никто не приехал.

Муравьев в это время всё свое внимание сосредоточил на освоении левого берега Амура, который заселяли русскими крестьянами. Подготовил губернатор и план военных действий с Китаем, на случай, если Пекин будет упорствовать и развяжет войну. В конце апреля генерал-губернатор Муравьев отбыл вниз по Амуру. В Айгуне китайские представители сообщили о скором прибытии их главнокомандующий для переговоров. 10 мае начались переговоры. Муравьев настаивал на необходимости передачи земель по Амуру России, что вело к расширению транспортных возможностей. Убеждал китайскую сторону, что Россия даже помогает обеспечению безопасности границ Китая — закрывая вход в Амур от других держав.

12 мая, по причине болезни Муравьева, его заменил на переговорах Перовский. Китайцы затягивали переговоры. Тогда по поручению Муравьева Перовский надавил на них. Китаю были выдвинуты серьёзные обвинения, которые можно было использовать как предлог для начала войны. Пекин обвинили в военном давлении при заключении Нерчинского договора; в сборе податей с жителей неразграниченных территорий; в игнорировании официального посланника России Путятина, который был отправлен по повелению государя, а такое действие вело к разрыву отношений между государствами; в нападении на русскую факторию. Китайцев это испугало, война с Россией, в условиях конфликта с Англией и Францией, и гражданской войны, могла привести к падению власти маньчжуров. Китайские посланники не замедлили подписать новое соглашение о границах. Это произошло 16 (28) мая 1858 года, спустя шесть дней после начала переговоров.

Это была историческая победа России. В Иркутске, который был столицей Восточной Сибири, в честь этого соглашения для встречи генерал-губернатора Николая Муравьева были установлены триумфальные ворота («Амурские ворота»). Надпись на триумфальных воротах гласила: «Дорога к Великому океану». 1 (13) июня 1858 года в Тяньцзине подписали соглашение Е. В. Путятин и полномочный представитель китайской стороны Хуа Шань. Договор расширял русские политические и торговые права в империи Цин, предусматривал определить не установленную до этого времени часть границы между двумя державами. В 1860 году был заключен Пекинский договор. Границу провели по китайскому берегу Амура и Уссури, эти реки стали полностью русскими.

Хрущев и Горбачев лишили русский народ части плодов этой победы. В 1964 году советская дипломатия согласилась с возможностью проведения границы между Россией и Китаем по главному фарватеру пограничных рек. На переговорах 1987—1991 гг. Москва отказалась от правовой основы установления границ в соответствии с Пекинским договором 1860 г., к которому прилагалась карта с границей по китайскому берегу. Российская дипломатия сама себя обезоружила, что в итоге привело к уступке Российской Федерацией Китаю ряда территорий и ухудшению обороноспособности государства на этом направлении. Нельзя забывать и про экономические проекты Китая, которые также подрывают позиции России в регионе.

Приложение. Айгунский договор между Россией и Китаем о границах и взаимной торговле. Айхунь [Айгун], 16/28 мая 1858 г.

Великого российского государства главноначальствующий над 47 всеми губерниями Восточной Сибири, е.и.в. государя императора Александра Николаевича ген.-ад., ген.-лейт. Николай Муравьев, и великого дайцинского государства ген.-ад., придворный вельможа, амурский главнокомандующий князь И-Шань, по общему согласию, ради большей вечной взаимной дружбы двух государств, для пользы их подданных, постановили:

Левый берег реки Амура, начиная от реки Аргуни до морского устья р. Амура, да будет владением российского государства, а правый берег, считая вниз по течению до р. Усури, владением дайцинского государства; от реки Усури далее до моря находящиеся места и земли, впредь до определения по сим местам границы между двумя государствами, как ныне да будут в общем владении дайцинского и российского государств. По рекам Амуру, Сунгари и Усури могут плавать только суда дайцинского и российского государств; всех же прочих иностранных государств судам по сим рекам плавать не должно. Находящихся по левому берегу р. Амура от р. Зеи на юг, до деревни Хормолдзинь, маньчжурских жителей 48 оставить вечно на прежних местах их жительства, под ведением маньчжурского правительства, с тем, чтобы русские жители обид и притеснений им не делали.

Для взаимной дружбы подданных двух государств дозволяется взаимная торговля проживающим по рекам Усури, Амуру и Сунгари подданным обоих государств, а начальствующие должны взаимно покровительствовать на обоих берегах торгующим людям двух государств.

Что уполномоченный российского государства генерал-губернатор Муравьев и уполномоченный дайцинского государства амурский главнокомандующий И-Шань, по общему согласию, постановили — да будет исполняемо в точности и ненарушимо на вечные времена; для чего российского государства генерал-губернатор Муравьев, написавший на русском и маньчжурском языках, передал дайцинского государства главнокомандующему И-Шань, а дайцинского государства главнокомандующий И-Шань, написавши на маньчжурском и монгольском языках, передал российского государства генерал-губернатору Муравьеву. Все здесь написанное распубликовать во известие пограничным людям двух государств.

Город Айхунь, мая 16 дня 1858 года.

(На подлинном подписали:)

Всемилостивейшего государя моего императора и самодержца всея России ген.-ад., ген.-губернатор Восточной Сибири, ген.-лейт. и разных орденов кавалер Николай Муравьев.

Службы е.и.в., государя и самодержца всея России, по Министерству иностранных дел ст.сов. Петр Перовский.

Амурский главнокомандующий И-Шань.

Помощник дивизионного начальника Дзираминга.

Состоящий при генерал-губернаторе Восточной Сибири переводчик губернский секретарь Яков Шишмарев.

Ротный командир Айжиндай.

Ключников Ю.В., Сабанин А. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. 1. С. 176-177.

Цитирутся по изданию: Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. М., Гос. изд-во полит.литературы, 1952.

Источник