- Чесоточный клещ у попугая, как лечить и опасен ли для человека?

- Способы заражения

- Симптоматика

- Особенности лечения

- Схема лечения

- Препараты

- Обработка птицы

- Обработка клетки и аксессуаров

- Виды клещей

- Меры профилактики

- Орнитоз — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Возбудитель орнитоза

- Размножение C. psittaci

- Устойчивость во внешней среде

- Чувствительность к антибактериальным препаратам

- Эпидемиология

- Источник инфекции

- Механизмы передачи орнитоза

- Факторы риска

- Симптомы орнитоза

- Лёгкая форма орнитоза

- Среднетяжёлая форма орнитоза

- Тяжёлая форма орнитоза

- Хронический орнитоз

- Орнитоз у беременных

- Орнитоз у детей

- Патогенез орнитоза

- Классификация и стадии развития орнитоза

- Осложнения орнитоза

- Диагностика орнитоза

- Лабораторная и инструментальная диагностика

- Дифференциальная диагностика

- Лечение орнитоза

- Этиотропная терапия

- Симптоматическая терапия

- Диета

- Реабилитация

- Прогноз. Профилактика

Чесоточный клещ у попугая, как лечить и опасен ли для человека?

Домашние попугаи нередко страдают от клещей. Следы их жизнедеятельности несложно заметить на неоперенных участках тела. У зараженной птицы сильно изменяется внешний вид, поведение и самочувствие.

От клеща следует избавляться как можно скорее, поскольку он выделяет токсины, вызывая интоксикацию попугая.

Способы заражения

Чесоточные клещи появляются у попугаев при заражении контактным способом. Происходит это, когда здоровая птица тесно контактирует с зараженной.

Нередко заболевание развивается при использовании некачественно санированной клетки, которая уже ранее была в употреблении. Иногда уже зараженного попугая покупают в зоомагазине, совершенно об этом не подозревая.

Клещи трахейные переходят от одних птиц к другим при взаимном кормлении. Родители нередко заражают птенцов. А если рядом находится чихающий или кашляющий попугай, то не исключен респираторный путь заражения. Овчинный и перьевой клещ попадают на тело попугая контактным путем.

Иногда слишком бдительные хозяева воспринимают черные точки на голове, как признак заражения. Но на самом деле это всего лишь растущие во время линьки пеньки, поэтому нет необходимости паниковать.

Симптоматика

Ветеринары знают, как выглядят клещи у попугаев, и легко распознают признаки их присутствия.

На наличие чесоточного клеща у попугая указывают следующие признаки:

- на клюве, лапках, области вокруг глаз, у основания надклювья появляется известковое покрытие;

- на лапках появляются наросты пористой структуры;

- попугай ведет себя беспокойно, постоянно чешется;

- домашний любимец отказывается от пищи, а также становится вялым.

При отсутствии надлежащего лечения состояние осложняется тем, что деформируется клюв и отпадают лапки. Перьевой клещ влияет на стержень пера, провоцируя его постепенное разрушение. У зараженных попугаев нередко выпадают все перья, приводя к полному облысению.

Очинный клещ поражает молодых неокрепших птиц. Спустя некоторое время с момента заражения у них начинают ломаться и активно выпадать крупные перья. Первым делом страдает хвост. Поврежденные клещом перышки меняют свой внешний вид.

Они становятся тусклыми, изменяют свою форму, полая нижняя часть стержня пера становится коричневой. Виднеются оголенные фрагменты гиперемированной кожицы.

На участках тела с особой локализацией клещей птички выщипывают себе перышки и расчесывают покровы до появления капелек крови.

Даже после полного выздоровления привычка самоощипывания нередко остается у домашнего любимца, поэтому его придется отучивать от этого. У зараженных попугаев сильно ослабляется иммунитет, поэтому у них нередко диагностируют и другие заболевания.

Особенности лечения

Как лечить попугая, подскажет опытный ветеринар. Прежде всего для постановки диагноза будут взяты анализы и соскобы. Зараженную птицу изолируют от других питомцев и немедленно приступают к лечению.

Попугай сможет полностью выздороветь только при условии, что терапевтические меры будут предприняты своевременно.

Схема лечения

Перьевой клещ у попугаев лечится комплексно. Терапевтические приемы напоминают те, что применяются для очинного паразита. Схема лечение подразумевает использование препаратов для птицы и специальных средств для обработки клетки.

Терапевтические манипуляции прекращают, когда после линьки на молодых перышках отсутствуют признаки поражения клещом.

Эффективное лечение попугая от клеща чесоточного

Препараты

Перьевой и очинный клещ у волнистого попугая лечится спреями:

Первые два в качестве активного компонента содержат фипронил, а последний — ивермектин. Мазь для лечения перьевого клеща не используют. Они уместны только при чесотке.

Популярностью при таком типе заболевания пользуется Аверсектиновая мазь Ее наносят ватной палочкой на поврежденные участки 1 раз в 5 дней. При ее отсутствии допускается использовать Вазелиновую мазь. Курс лечения в среднем составляет 21 день.

Наряду с наружными инсектоакарицидными средствами рекомендуется использовать Гамавит или Катозал для укрепления иммунитета птицы.

После окончания применения Гамавита, на пятый день начинают курс витаминных комплексов. Но должно быть соблюдено условие, что с последнего курса витаминотерапии прошло уже 4 недели.

Гамавита 0,5 мл разводят в 50 мл воды и наливают в поилку. Курс лечения составляет 7 дней. Катозала 0, 2 мл разводят в 50 мл воды и также наливают в поилку.

Его дают попугаю на протяжении 5 дней. Еще один вариант применения: закапывать раствор Гамавита в уголок клювика по 1 капле одноразово. Терапевтический курс составляет 7 дней.

Поскольку Гамавит быстро утрачивает свои свойства, его заменяют в поилке каждые 4 часа. На ночь попугаю наливают очищенную воду без добавок. Флакон с Гамавитом не вскрывают, а набирают шприцом, а остаток хранят в холодильнике. Испорченное средство изменяет цвет.

Обработка птицы

Перьевой паразит — это не подкожный клещ. С учетом этого проводят наружную обработку птицы в домашних условиях. Для этого пшикают Фронтлайн-спрей один раз в небольшую емкость (блюдце, крышку) вдали от попугая. Ватным тампоном или палочкой собирают эту жидкость и наносят на кожные покровы затылка, слегка раздвинув перышки.

На перья категорически не следует попадать, поскольку при чистке попугай клювом соберет токсическое вещество и получит сильное отравление . Для проведения манипуляции целесообразно подбирать время, когда птица менее активна. Обработку рекомендуется проводить вдвоем. Один человек будет держать попугая, а другой станет непосредственно обрабатывать пораженные места.

При нанесении на кожные покровы препарат всасывается в подкожно-жировую клетчатку, распределяясь по всей поверхности тела. Он сохраняется там на протяжении 15-20 дней. За это время действующее вещество убьет всех взрослых особей, а также молодняк, который был в яйцах.

Повторная обработка спустя месяц уничтожит тех, кто вылупился с опозданием. За этот период молодые особи не успеют стать половозрелыми, поэтому дальнейших выводков не предвидится.

Обработка клетки и аксессуаров

Чесоточный клещ у попугая, как и перьевой, требует дополнительной обработки клетки и аксессуаров.

Начиная с клетки и заканчивая любыми мелкими предметами (игрушки, жерди) обрабатывают 1 раз спустя 5-7 дней. Для обработки используют Бутокс, Неостомозан или Экоцид С.

Половину ампулы жидких препаратов или 1/5 пакетика сухих разводят в литре теплой воды. Все предметы с помощью пульверизатора опрыскивают в ванной. Ничего больше не делают с этими предметами на протяжении двух часов.

Затем тщательно промывают все под проточной водой, ошпаривают кипятком и высушивают. Кормушки и чашечные поилки также хорошо вымывают, обдают кипятком, а затем просушивают.

Такие манипуляции проделывают со всеми клетками, если их имеется несколько. На время лечения в клетке не должно быть каких-либо деревянных предметов. Выбрасывают также и минеральные камни. Но их можно подробить и ежедневно ставить новую частику. А вечером ее выбрасывают, ставя свежую на следующий день.

На период терапевтического курса кормушку с минеральной кормовой добавкой. Ее по одной щепотке добавляют в кормушку с зернышками.

Ночную накидку во время болезни также не рекомендуется использовать. Ее прокипячивают и убирают до полного выздоравливания домашнего любимца.

Виды клещей

У попугаев диагностируют 4 вида клещей:

- Чесоточный клещ. Возбудитель заболевания поселяется в верхних слоях кожи, вызывая нестерпимый зуд и раздражение. На участках кожи без перьев (рядом с клювом, глазами, лапками) появляются наросты. Это дневное место обитания клеща, а по ночам он питается кровью попугая. Со временем поражение переходит и на части тела с оперением. Попугай выглядит жалким и истощенным.

- Перьевой клещ. Этот паразит у домашних любимцев встречается гораздо реже, но опасен он не меньше. Его пищей являются фрагменты наружного слоя кожи, перышек или жировой смазки. У птицы активно выпадают перья, что грозит полным облысением.

- Трахейный клещ. У попугая его обнаруживают в слизистой дыхательного горла. Раздражение провоцирует кашель, чихание. Попугай запрокидывает голову, ему сложно дышать. При своевременном обращении к ветеринару спасти домашнего любимца реально.

- Очинный клещ. Этот паразит у попугая напоминает перьевого. У зараженной птицы очинный клещ провоцирует утрату оперения, зуд, раздражение. Но отличает его то, что на стержне пера птиц присутствуют черные полоски.

Клещи активно размножаются в антисанитарных условиях. Попугаи страдают от скученности, сырости, некачественного питания. У одной птицы бывает сразу несколько видом паразитов.

Меры профилактики

Чтобы у волнистых попугаев больше не появлялись клещи, важно следить за такими моментами:

- обеспечивать правильное, сбалансированное питание;

- соблюдать карантин;

- регулярно убирать и дезинфицировать клетку;

- принося новые камушки, веточки, листочки, тщательно их ошпаривать кипятком;

- кормить птицу проверенным кормом;

- как только появятся первые симптомы сразу же начинать лечение.

Попугаи нередко страдают от различных паразитов: перьевой, очинный, чесоточный клещ. Такой вредитель не опасен для человека, но птицам наносит серьезный вред.

Не всегда получается уберечь домашнего любимца от вредителей, но если заражение произошло, важно, не откладывая, оказывать ему помощь.

Источник

Орнитоз — симптомы и лечение

Что такое орнитоз? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Александрова Павла Андреевича, инфекциониста со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Орнитоз, или пситтакоз (Ornithosis) — это острое, реже хроническое, инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Chlamydia psittaci. Зачастую микроб проникает в организм человека через дыхательные пути при контакте с птицами. Болезнь протекает с лихорадкой, кашлем, слабостью и тошнотой, могут поражаться лёгкие, нервная система и внутренние органы.

Возбудитель орнитоза

Вид — Chlamydophila psittaci (Chlamydia psittaci) (имеет 8 серотипов).

Болезнь в 1876 году впервые описал немецкий врач Т. фон Юргенсен как тяжёлую пневмонию, источником которой были попугаи, поэтому заболевание и получило название «пситтакоз» (греч. psittaсos — попугай). В 1930 г. возбудитель был выделен от больного человека. В дальнейшем данный вид хламидий выявили не только у попугаев, но и у других птиц, поэтому во многих странах болезнь переименовали в «орнитоз» (греч. ornis — птица).

Возбудителем орнитоза является грамотрицательная бактерия, которая живёт и размножается только в клетках и неактивна вне их. Микроб содержит ДНК и РНК, клеточную стенку и рибосомы, синтезирующие белок. Не образует спор, не имеет жгутиков и капсулы.

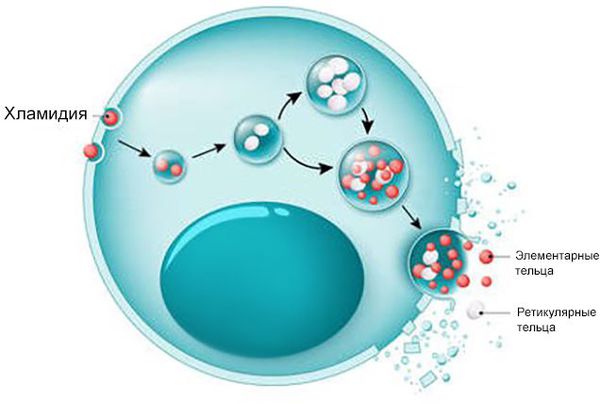

Размножение C. psittaci

Бактерии размножаются бинарным делением: после формирования органелл и генетического материала в материнской клетке образуется перегородка и далее возникают две совершенно идентичные клетки.

Особенностью всех хламидий является сложный цикл размножения, позволяющий им выживать вне клеток. В этом цикле участвуют две формы бактерии: элементарные тельца (размером 0,25–0,4 мкм) и ретикулярные тельца (0,8–1,5 мкм).

Элементарные тельца могут сохраняться вне клетки и передаваться от одного организма другому. Они прикрепляются к эпителию дыхательных путей и через несколько часов проникают внутрь клетки. Далее они превращаются в ретикулярные тельца, которые имеют активный метаболизм и размножаются. Спустя сутки-полутора ретикулярные тельца уплотняются, покрываются клеточной стенкой и снова формируют элементарные тельца, которые покидают заражённую клетку. Так бактерия распространяется по организму и передаётся от птиц людям.

- термостабильный родоспецифический липополисахарид (ЛПС), содержащийся в клеточной стенке, имеет множество биологических функций, например обеспечивает структурную целостность бактерии;

- видоспецифические белки наружной мембраны, расположенные поверхностно (например, основной белок наружной мембраны — МОМР), защищают бактерию от разрушения и помогают прикрепляться к клетке.

C. psittaci способна поражать различные типы клеток. Бактерия активно использует энергетические вещества клетки-хозяина, например аденозинтрифосфат (АТФ), а также поглощает питательные вещества, витамины и микроэлементы. Она может контролировать жизнедеятельность поражённой клетки, чтобы завершить свой полный цикл развития.

В лаборатории C. psittaci культивируют только на живых питательных средах, например на желточном мешке куриных эмбрионов и культуре клеток мышиных фибробластов. На искусственных средах бактерия не живёт, так как растёт только внутри клеток-хозяев. Оптимальная температура для развития C. psittaci составляет 39 °С.

Потенциально возбудитель может стать биологическим оружием.

Устойчивость во внешней среде

C. psittaci достаточно устойчива во внешней среде, но плохо переносит ультрафиолетовое излучение.

Бактерия может сохраняться:

- в помёте птиц — до трёх месяцев, на скорлупе — до трёх дней;

- при комнатной температуре в тени — до трёх недель;

- при солнечном освещении — до шести дней;

- в воде — до трёх недель;

- при нагревании до 70 °С гибнет за 10 минут, при более высокой температуре — практически мгновенно;

- при низких температурах выживает в течение нескольких месяцев, в замороженном состоянии (около –70 °С) — годами.

При обработке 0,1%-м формалином при температуре 19–24 °С бактерия погибает за сутки, 2%-й хлорамин уничтожает её за три часа.

Чувствительность к антибактериальным препаратам

C. psittaci погибает при воздействии тетрациклиновых и макролидных антибиотиков. К препаратам пенициллинового, аминопенициллинового и цефалоспоринового рядов не чувствительна. Есть сведения о восприимчивости к бактериофагам [1] [4] [6] [10] .

Если лекарства принимались в недостаточных дозах или иммунные реакции не завершились, то могут развиться нетипичные формы бактерии, которые нечувствительны к антибиотикам и вызывают хронические формы болезни.

Эпидемиология

Заболевание распространено повсеместно и связано с миграцией птиц. Является зоонозом, т. е. человек может заразиться от других животных (птиц), и очень редко зооантропонозом — передаётся от птиц человеку и между людьми. Вероятно, заразиться от человека можно при очень тесном контакте с заболевшим или при наличии иммунодефицита.

Орнитозом чаще болеют летом и осенью. Заболеваемость одиночная, но возможны и групповые вспышки. Восприимчивость к заражению высокая: при контакте с возбудителем большинство людей заболевает.

В России за год регистрируется в среднем не более 100 случаев орнитоза, хотя истинное число должно быть гораздо больше [4] . Заболевание редко выявляют потому, что оно часто протекает в лёгкой форме или без симптомов. Кроме того, в поликлиниках нет тестов для диагностики орнитоза.

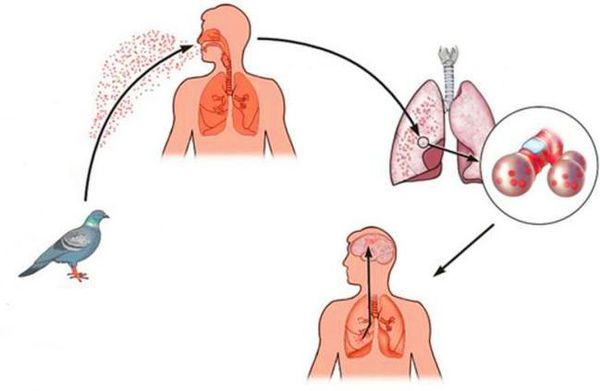

Источник инфекции

Заболевание распространяется домашними и дикими птицами, чаще всего попугаями (например, кореллами и волнистыми попугайчиками), голубями, утками, индейками, воронами и воробьями. Птицы секретируют возбудитель с помётом и респираторными выделениями, которые загрязняют перья. При высыхании бактерии с частичками пыли рассеиваются в окружающей среде, поднимаются в воздух (например, когда птица хлопает крыльями) и при вдыхании попадают в респираторный тракт человека.

Инфицированные птицы могут иметь больной вид: вялые, много спят, слабо реагируют на внешние раздражители, сидят нахохлившись, не чистят перья, не едят и не пьют, тяжело дышат. Но могут выглядеть и совершенно здоровыми. Сами птицы заражаются через еду, воду и пыль, также бактерия передаётся от матери к птенцу.

Орнитозом могут болеть некоторые млекопитающие (кошки, крупный и средний рогатый скот, свиньи и лошади), но заразиться от них человек не может. У этих животных болезнь протекает в форме полиартритов, пневмоний и вызывает аборты.

Механизмы передачи орнитоза

- аэрозольный путь (воздушно-пылевой);

- контактный, например при поцелуях с птицами или занесении возбудителя грязными руками на слизистые носа и глаз;

- фекально-оральный — с загрязнёнными продуктами питания, например при употреблении сырых яиц.

При приготовлении или употреблении мяса больных птиц орнитоз не передаётся.

Факторы риска

Орнитозом чаще заражаются:

- владельцы птиц;

- сотрудники зоомагазинов и зоопарков, где содержатся птицы;

- работники птицефабрик и ферм;

- ветеринарные работники;

- любители кормить голубей (чаще люди среднего и пожилого возраста).

Иммунитет нестойкий: заболеть повторно можно примерно через полгода [2] [4] [5] [7] .

Симптомы орнитоза

Инкубационный период орнитоза длится от 5 до 17 суток.

Лёгкая форма орнитоза

Чаще всего пациенты переносят орнитоз в лёгкой форме и выздоравливают примерно через 10 дней. Болезнь может протекать без симптомов или напоминать другие острые респираторные заболевания.

К основным симптомам орнитоза относятся:

- лихорадка, озноб и повышенная потливость;

- головная боль;

- сухой кашель без мокроты;

- ломота и боль в мышцах.

- сыпь на теле;

- увеличение печени и селезёнки;

- нормальный пульс при лихорадке, хотя обычно при повышении температуры на фоне других заболеваний пульс учащается.

Среднетяжёлая форма орнитоза

Орнитоз в среднетяжёлой форме начинается с острого повышения температуры до 38–40 °С, слабости, головной боли, озноба, потливости и выраженной интоксикации (недомогание, апатия, вялость, тошнота). Пропадает аппетит, возникает ломота в теле, кожа бледнеет, резко снижается физическая активность. Появляется сухой кашель, боль в груди и иногда одышка.

Как правило, в начале болезни признаков поражения верхних дыхательных путей нет. Они могут появиться, если заболевание прогрессирует или присоединилась вторичная инфекция.

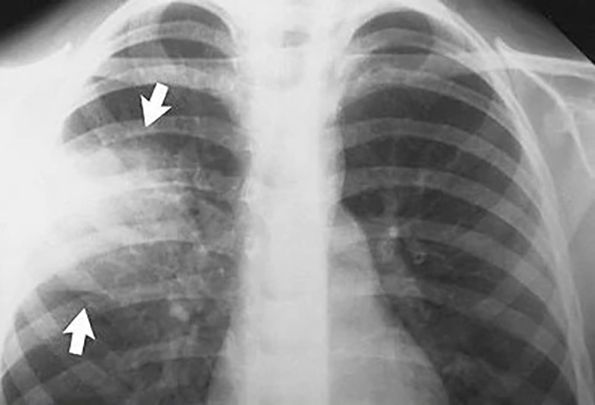

При орнитозе может развиться атипичная пневмония, которую называют пневмонической формой орнитоза. До 20 % всех случаев пневмоний вызваны возбудителем орнитоза [12] .

Тяжёлая форма орнитоза

При тяжёлой форме болезни развивается генерализованный, или тифоподобный, орнитоз. Чаще он возникает при алиментарном заражении, т. е. при употреблении сырых яиц. Симптомы включают все признаки орнитоза, кроме поражения лёгких. Как правило, болезнь протекает длительно: без лечения — до месяца.

На фоне лихорадки и интоксикации к концу первой недели болезни увеличивается печень и селезёнка, сохраняется кашель, может появиться скудная слизистая и вязкая мокрота.

Ближе к концу второй недели температура снижается, однако слабость и интоксикация сохраняются. Далее, в течение нескольких месяцев, состояние постепенно улучшается, но у части больных возникает вторая волна лихорадки и симптомы повторяются. Без адекватного лечения у пациентов с ослабленной иммунной системой болезнь может стать хронической.

Хронический орнитоз

Хроническая форма болезни протекает волнообразно и может длиться годами.

Признаки хронического орнитоза:

- температура периодически поднимается до 37,1–38,0 °C;

- слабость, чувство постоянной интоксикации и выраженная потливость;

- спастические бронхиты;

- увеличенные печень и селезёнка;

- постоянная усталость, перепады настроения, расстройство сна и раздражение из-за привычных ситуаций, которые раньше воспринимались спокойно;

- выраженное беспокойство по поводу своего здоровья.

Орнитоз у беременных

Орнитоз может вызвать выкидыш на ранних сроках и преждевременные роды на поздних. Случаев инфицирования плода и пороков развития не зарегистрировано.

Орнитоз у детей

У детей заболевание встречается реже и протекает, как правило, более мягко [1] [3] [8] [11] .

Патогенез орнитоза

Возбудитель орнитоза попадает в организм человека через слизистую оболочку верхних и нижних дыхательных путей, реже через глаза. Затем он легко проникает в клетки бронхов, бронхиол и альвеол, где размножается, разрушает клетки и распространяется дальше. При этом развивается воспаление, отравление организма бактериальными токсинами и разрушенными остатками клеток.

При прогрессировании болезни возбудитель попадает в кровь, разносится по всему организму и проникает в органы: печень, селезёнку, сердце, головной мозг и суставы. Из них бактерия может снова попасть в кровь, что поддерживает интоксикацию и патологический процесс. В результате происходит специфическая сенсибилизация (аллергизация), т. е. организм вырабатывает повышенное количество факторов аллергии и воспаления, снижается порог чувствительности к аллергенам. Также может присоединиться вторичная бактериальная инфекция, что сопровождается повторным повышением температуры и усилением интоксикации.

Если у человека хорошая иммунная система, то орнитоз обычно проходит за 7–10 дней, болезнь при этом протекает легко или совсем без симптомов. После чего вырабатываются защитные антитела и возбудитель за несколько недель покидает организм.

При ослабленной иммунной системе могут возникнуть осложнения, возбудитель надолго остаётся в организме и развивается хроническая форма болезни [2] [5] [9] [10] .

Классификация и стадии развития орнитоза

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) орнитоз кодируется как A70 Инфекция, вызываемая Chlamydia psittaci (Орнитоз, Попугайная болезнь, Пситтакоз).

По степени тяжести выделяют следующие формы орнитоза:

По длительности болезни выделяют:

- Острый орнитоз (до трёх месяцев):

- бессимптомная форма;

- типичная форма (по типу ОРЗ, пневмоническая форма);

- атипичная форма с осложнениями (менингопневмония, менингит, гепатит и эндокардит).

- Хронический орнитоз (более трёх месяцев) [1][4][7][9] .

Осложнения орнитоза

- Пневмония — воспаление лёгких, которое сопровождается высокой температурой, болью в груди и одышкой.

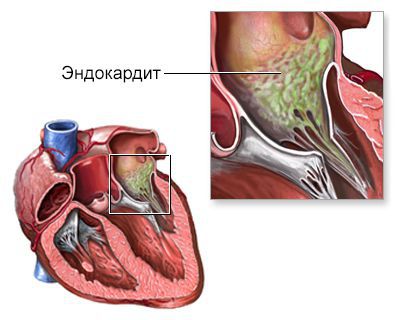

- Эндокардит — воспаление внутренней оболочки и клапанов сердца. При болезни усиливается лихорадка, возникает чрезмерная потливость, бледность и слабость. У пациента болят суставы, он худеет, появляются шумы в сердце. В целом симптоматика неспецифична и заболевание может долго протекать незаметно.

- Гепатит — воспаление ткани печени. Проявляется слабостью и тяжестью в правом подреберье. У пациента желтеет кожа и слизистые, увеличивается печень и повышается уровень её ферментов.

- Сепсис, или заражение крови, при котором возникает недостаточность нескольких органов или систем организма.

- Неврит,менингити энцефалит — сопровождаются слабостью, параличом рук и ног, нарушается сознание, зрение и слух. Встречаются не более чем в 2 % случаев орнитоза [13] .

- Кератоконъюнктивит — воспаление конъюнктивы и роговицы глаз. Протекает с покраснением, болью и отёком глаз, повышенным слезотечением, боязнью света, чувством жжения и песка в глазах [1][3][5][10] .

Диагностика орнитоза

При одиночных случаях орнитоза поставить правильный диагноз затруднительно. Болезнь часто протекает под маской ОРЗ, и специальные тесты, как правило, не проводятся.

Заподозрить орнитоз можно по следующим признакам:

- контакт с птицами за 1–2 недели до начала болезни, например кормление голубей и посещение птицефермы;

- наличие домашних птиц, особенно недавно купленных и ведущих себя неестественно;

- сухой кашель более недели;

- при пневмонии нет эффекта от антибиотиков аминопенициллинового и цефалоспоринового рядов.

Достоверно определить орнитоз по симптомам нельзя. Чтобы назначать лечение, потребуется лабораторное подтверждение.

Лабораторная и инструментальная диагностика

- Клинический анализ крови. При орнитозе повышается скорость оседания эритроцитов (СОЭ), количество лейкоцитов в норме или понижено, увеличивается редко.

- Биохимический анализ крови. Часто умеренно повышается АЛТ и АСТ (АСТ преобладает), увеличивается уровень С-реактивного белка.

- Серологические исследования методами ИФА, РСК и микроиммунофлюоресценции. ИФА — это лабораторный иммунологический метод, который позволяет выявить антитела класса М. Четырёхкратное нарастание антител класса G можно определить методами РСК (реакции связывания комплемента) или микроиммунофлюоресценции, но при этих анализах возможен перекрёстный ложноположительный результат с другими видами хламидий.

- ПЦР — метод, который позволяет обнаружить ДНК C. psittaci в респираторном образце, например мокроте и плевральной жидкости. Обладает высокой чувствительностью, специфичностью и позволяет быстро выявить возбудителя орнитоза.

- Культуральный метод. Исследуемый материал, например мокроту и слизь носоглотки, помещают в благоприятную для развития бактерий среду. Метод сложный и трудоёмкий, проводится редко и не во всех лабораториях.

- Рентгенография органов грудной клетки — видны признаки воспаления лёгких [1][3][8][9] .

Дифференциальная диагностика

- ОРЗ, вызванные другим возбудителем, — поражены верхние дыхательные пути, ломота и интоксикация слабее, чем при орнитозе.

- Грипп — выраженная интоксикация, сухой мучительный кашель с саднением и болью за грудиной, печень и селезёнка не увеличены. Диагноз ставят на основе положительного теста на грипп. Чаще возникает в сезон гриппа, о котором объявляет Роспотребнадзор при превышении эпидемического порога (как правило, зимой).

- Пневмония другой этиологии — выраженная одышка, боль в груди, гнойная мокрота, нейтрофильный лейкоцитоз крови ( аномально высокое количество нейтрофилов).

- Туберкулёз лёгких — протекает длительно, месяцами, без высокой температуры, на КТ и флюорографии видны специфические изменения лёгких.

- Онкология лёгких — проявляется слабостью, истощением, кровавой мокротой и тяжёлой одышкой. Диагноз ставится по данным рентгена, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ и др.

- Сыпной тиф — сопровождается поражением нервной системы, характерной сыпью, одутловатостью лица и нейтрофильным лейкоцитозом крови. Мышцы при этом не болят.

- Брюшной тиф — отсутствуют брюшные рефлексы (сокращение участков брюшной мускулатуры в ответ на раздражение). Положительные результаты серологии и посевов, боли в мышцах нет.

- Глубокие микозы — симптоматика неспецифична и может не отличаться от орнитоза, течение длительное, часто на фоне СПИДа, диагноз устанавливают по результатам КТ, МРТ и микроскопии мокроты.

- Ку-лихорадка — температура до 40 °С, длительная, волнообразная или неправильного типа, сильно болят глаза.

Лечение орнитоза

Лёгкие формы орнитоза, как правило, не распознаются и лечатся дома, как обычная простуда. Пациентам со среднетяжёлой и тяжёлой формой болезни показана госпитализация. Разобщать и изолировать больных не нужно.

Этиотропная терапия

Этиотропная терапия направлена на уничтожение возбудителя. При орнитозе она заключается в приёме антибиотиков макролидного и тетрациклинового рядов. Эффект от их применения заметен уже на 2–3-е сутки от начала лечения: быстро снижается температура, ослабляются симптомы и интоксикация. Чтобы не было рецидивов, препараты нужно принимать не менее 10–14 дней.

Одновременно с лечением и после него могут быть назначены средства, нормализующие микрофлору кишечника: пробиотики и сахаромицеты. Эти препараты применяются для защиты и восстановления микрофлоры кишечника при приёме антибиотиков.

Симптоматическая терапия

При кашле нужно увлажнять воздух в помещении и принимать лекарства, улучшающие образование и отхождение мокроты. При затруднённом дыхании и частом сухом кашле показаны ингаляции с кислородом.

Диета

Ограничений по питанию нет. Нужно пить достаточно жидкости и есть продукты, содержащие основные питательные вещества, витамины и микроэлементы.

Критерии выздоровления:

- нет симптомов болезни, интоксикации и осложнений;

- результаты анализов в норме.

Реабилитация

Необходима при длительных, тяжёлых и хронических формах орнитоза. Может включать дыхательную гимнастику, массаж и бальнеотерапию (лечение минеральными водами и грязями). Методы позволяют быстрее восстановить работу дыхательной системы [3] [8] [9] [11] .

Прогноз. Профилактика

При неосложнённом орнитозе прогноз, как правило, благоприятный. Пациенты выздоравливают в среднем за две недели. В хроническую форму болезнь переходит редко.

Если есть отягчающие обстоятельства, например пациент пожилого возраста с множественными сопутствующими болезнями или страдает иммунодефицитом, прогноз серьёзный, вплоть до летального исхода. Однако такие случаи редки — при адекватном лечении антибиотиками от орнитоза погибают менее 1 % пациентов [4] .

Специфическая профилактика (вакцина) не разработана.

Меры неспецифической профилактики:

- покупать птиц только в магазинах с лицензией, где перед продажей их должны обследовать;

- соблюдать правила ухода за птицами: содержать клетки в чистоте, избегать сухой уборки и использовать безопасное дезинфицирующее средство, менять пищу и воду ежедневно, избегать перенаселённости клеток и не ставить их слишком близко, при необходимости использовать барьеры;

- своевременно изолировать и лечить больных птиц, при контакте с ними надевать маски и перчатки, после контакта с пернатыми и их помётом тщательно мыть руки с мылом;

- избегать скопления голубей, не кормить их [1][4][7][8] .

Источник