Клещ возбудитель сыпного тифа

Клещевой риккетсиоз (синоним: клещевой сыпной тиф Северной Азии) — острое инфекционное природно-очаговое облигатно-трансмиссивное заболевание, характеризующееся лихорадочным состоянием, специфическим поражением кожи в месте внедрения возбудителя, увеличением регионарных лимфатических узлов, розеолезно-папулезной сыпью.

Возбудитель клещевого риккетсиоза — Rickettsia sibirica, относится к семейству Rickettsiaceae, роду Rickettsia. Внутри рода Rickettsia данный возбудитель входит в биологическую группу клещевой пятнистой лихорадки, представители которой обладают способностью размножаться не только в цитоплазме, но и в ядрах поражаемых клеток.

Риккетсии малоустойчивы к нагреванию: при температуре 56° С и выше они погибают в течение 30 мин, а при 100° — через 0,5 мин., а также неустойчивы к действию дезинфицирующих средств.

В последние годы существенно расширились представления о распространении, таксономии и экологии риккетсий группы клещевой пятнистой лихорадки (КПЛ), к которой относится возбудитель клещевого риккетсиоза.

Эпидемически активные природные очаги клещевого риккетсиоза широко распространены в равнинной, степной, лесостепной, горностепной, полупустынных и пустынных зонах азиатской части страны, а именно в южных областях Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке (в Хабаровском и Приморском краях), а за рубежом: в Казахстане, Средней Азии, Монголии, Китае, Афганистане и др. странах.

Основная часть заболеваний этой инфекцией регистрируется в Республике Алтай, Красноярском крае, Хакасии. Кроме того, заболевания регистрируются в Тюменской, Курганской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Читинской, Амурской областях, Республиках Тыве, Бурятии, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области.

С 1979 г. отмечается непрерывный рост заболеваемости клещевым риккетсиозом. В период с 1979 по 2000 гг. в России выявлено более 30 000 случаев этой инфекции, с ростом показателей заболеваемости более чем в 8 раз.

В Ямало-Ненецком автономном округе за период 2015-2017 гг. не регистрировались случаи заболеваний риккетсиозами.

Возбудитель инфекции — Rickettsia sibirica, передается человеку в результате присасывания естественно зараженных иксодовых клещей различных видов, относящихся к четырем родам: Dermacentor, Haemaphysalis, Hyalomma и Rhipicephalus. Нападение клещей на человека происходит при контакте с местами их нахождения на поверхности почвы, травянистой растительности, при прохождении через кустарник и смешанный лес. Ранней весной, перезимовавшие голодные клещи взбираются на верхушки травянистого сухостоя или стеблей травы, на ветви деревьев, кустарников и принимают подстерегающую позу. При непосредственном соприкосновении клещи очень быстро прицепляются к одежде или телу проходящего человека.

Особенности биологии иксодовых клещей обусловливают сезонность заболеваний. Наибольшая активность иксодовых клещей в местах естественного обитания отмечается в весенне-летнее время.

В Сибири заболевания клещевым риккетсиозом отмечаются в период с апреля по октябрь. Максимум заболеваний приходится на май, затем в июне-июле происходит снижение числа заболеваний, после чего в августе-сентябре отмечается новый, хотя и меньший их подъем.

На Дальнем Востоке сезон заболеваний начинается также с апреля-мая, но характеризуется большей продолжительностью в течение летних месяцев.

Так как инфицирование происходит только трансмиссивным путем, больные клещевым риккетсиозом эпидемиологической опасности для окружающих не представляют.

Инкубационный период колеблется от 2 до 7 дней, большей частью равен 3-6 дням. В месте присасывания клеща развивается болезненность, гиперемия и небольшой инфильтрат с некротической корочкой в центре, увеличение регионарных лимфатических узлов. Могут отмечаться небольшая слабость, озноб, ломота в суставах, снижение аппетита. Начало заболевания острое, у части больных наблюдают продромальный период, в котором описаны общая слабость и разбитость, боль и ломота в мышцах, костях, суставах, пояснице, небольшое повышение температуры, катаральные изменения в глотке и верхних дыхательных путях. В этом периоде уже выражено специфическое поражение кожи в месте внедрения возбудителя.

На 2-3-й день продромы развивается клиническая картина болезни — повышение температуры тела до 40 ºС, лихорадка, головная боль, бессонница, озноб, ломота и боли во всем теле, могут быть тошнота и рвота. Продолжительность лихорадки 3-18 дней, в среднем 8 дней. На 2-4-й день болезни появляется сыпь. Она является характерным признаком клещевого риккетсиоза и ее раннее появление облегчает клиническую диагностику. Гистология сыпи сходна с сыпнотифозной. Высыпания начинаются с конечностей, характерно наличие сыпи на ладонях и подошвах. Сыпь в течение 1,5-2 суток распространяется на туловище, иногда и на лицо. Имеет вид крупных розеол и папул ярко-розового цвета. Размеры варьируют от мелких элементов величиной с булавочную головку до крупных, размером в 2-3 мм в поперечнике. Иногда сыпь переходит в петехиальную. Типичны локализация сыпи на разгибательных поверхностях и ее обилие на нижних конечностях. Наблюдают медленное угасание сыпи и наличие пигментации на месте ее исчезновения. Наиболее характерны изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, выражающиеся в брадикардии и понижении артериального давления. Изменения нервной системы заключаются в резкой головной боли, миалгиях, артралгиях, нарушении сна и аппетита.

Во время лихорадочного периода наблюдается снижение гемоглобина на 15 %, уменьшение количества эритроцитов и тромбоцитов;

У детей болезнь протекает в более острой форме, но сравнительно легче, чем у взрослых. Особенно тяжело переносят клещевой риккетсиоз пожилые люди. По степени тяжести заболевания различают: тяжелую, среднюю и легкую форму. Тяжелую форму характеризует более длительный лихорадочный период, значительная интоксикация организма, температурные величины, достигающие 41 градуса, более выраженная симптоматика со стороны сердечно-сосудистой и нервной системы, могут быть осложнения в виде неврита, миокардита, бронхита, пиелонефрита и др. Общая клиническая картина клещевого риккетсиоза, из-за многообразия его форм, может различаться и течением болезни, и симптоматикой. Для назначения эффективного лечения очень важна верная диагностика заболевания.

Лечение клещевых риккетсиозов сводится к этиотропной терапии, основными средствами которой считаются антибиотики тетрациклинового ряда, фторхинолоны, левомицетин. В индивидуальном порядке проводится симптоматическое лечение. Больные проходят лечение в инфекционном отделении больницы. Им необходим постельный режим. Общий курс лечения в среднем составляет 7–10 дней. При своевременном обращении в лечебное учреждение у больного наблюдается благоприятный прогноз болезни – полное выздоровление. В тяжелых и запущенных случаях, без проведения антибактериальной терапии возможен летальный исход.

санитарно-просветительная работа среди населения;

индивидуальные средства защиты (реппеленты, защитные костюмы);

обработка местности акарицидами;

соблюдение мер профилактики против укусов клещей, при нахождении в зоне риска (проводить само- и взаимоосмотры, стараться не ходить по траве, надевать вещи светлых тонов с длинными рукавами, плотными манжетами, воротниками, брюки заправлять в сапоги и пр.).

Источник

Клещ возбудитель сыпного тифа

Спорадический сыпной тиф — рецидив эпидемического сыпного тифа, обусловленный реактивацией риккетсий Провацека в сыпнотифозных гранулёмах.

Спорадическому сыпному тифу характерен эпизодический характер (обычно при отсутствии педикулёза), стёртая клиническая картина, трудность выделения возбудителя из крови и наличие выраженных положительных серологических реакций с Аг риккетсий Провацека.

Диагностика и лечение болезни Бриля-Цинсера аналогичны таковым при сыпном тифе.

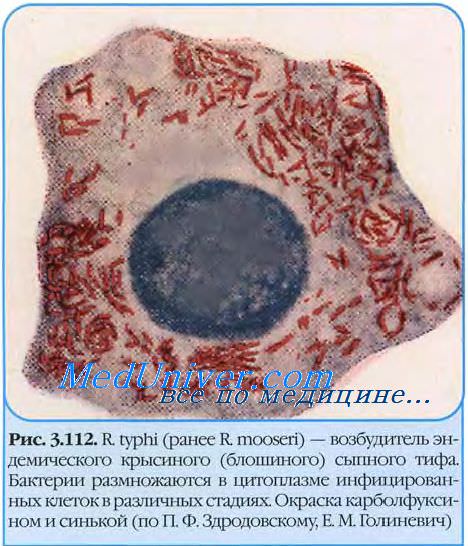

Эндемический сыпной тиф. Возбудитель эндемического ( крысиного ) сыпного тифа

Эндемический сыпной тиф — острое инфекционное заболевание, проявляющееся лихорадкой, артралгиями и пятнисто-папулезной сыпью.

Возбудитель эндемического ( крысиного ) сыпного тифа, R. typhi, морфологически сходен с R. prowazekii и имеет общие с ней Аг.

Эндемический сыпной тиф регистрируют повсеместно в эндемичных очагах, обычно портовых городах стран с тёплым климатом.

Резервуар возбудителя эндемического ( крысиного ) сыпного тифа — крысы и мыши, переносчики — блохи, крысиные вши и клещ. В организм человека возбудители крысиного сыпного тифа попадают через укусы переносчиков.

Возможно попадание риккетсий с испражнениями на слизистые оболочки глаз, верхних дыхательных путей, а также алиментарным путём — через продукты, загрязненные мочой больных грызунов.

Продолжительность инкубационного периода эндемического сыпного тифа 5-15 сут; заболевание начинается остро с головной боли, озноба, болей в суставах, за которыми следует подъем температуры тела. У 50% больных отмечают увеличение печени и селезёнки. Поражения ЦНС и сердечно-сосудистой системы выражены слабо.

После выздоровления развивается стойкая невосприимчивость к повторным заражениям эндемическим сыпным тифом, а наличие общих Аг с R. prowazekii обусловливает развитие перекрёстной невосприимчивости к возбудителям обоих заболеваний.

При проведении микробиологической диагностики крысиного сыпного тифа применяют общие подходы выделения и идентификации риккетсии. R. typhi размножаются только в цитоплазме заражённых клеток.

Основу диагностических мероприятий эндемического сыпного тифа составляют серологические методы. Реакция Вейля-Феликса — ОХ19+; ОХк-. Специфические AT выявляют в РСК, РПГА, ИФА с использованием Аг R. typhi.

Принципы проводимого лечения эндемического ( крысиного ) сыпного тифа аналогичны таковым при сыпном тифе. Основа профилактических мероприятий — борьба с грызунами, предупреждение их завоза прибывающими судами, защита пищевых продуктов от загрязнения мочой крыс. По эпидемическим показаниям проводят иммунопрофилактику убитой вакциной.

Источник

Клещ возбудитель сыпного тифа

Возбудитель сибирского риккетсиоза — R. sibirica; выделен П.Ф. Здродовским и Е.М. Голинёвич (1949).

Клещевой сыпной тиф Северной Азии регистрируют и Сибири, некоторых районах Средней Азии, на Дальнем Востоке. Переносчики сибирского риккетсиоза — клещи родов Dermacentor (D. nuttatu D. silvarum и др.) и Haemaphysalis (H. concinna, H. punctata).

Появление первичного аффекта сопровождается развитием лимфаденита. Длительность инкубационного периода сибирского риккетсиоза составляет 2-7 сут.

Cибирский риккетсиоз может начинаться остро, либо ему предшествует продромальный период (1-2 сут) в виде общего недомогания, слабости и болей в мышцах. На 3-4-с сутки развивается лихорадка; температура тела достигает 40 °С и выше. На 2-5-е сутки появляется полиморфная розеолёзно-папулёзная сыпь, чаще на спине, груди и внутренних сторонах конечностей.

Прогноз сибирского риккетсиоза благоприятный. Основа микробиологической диагностики сибирского риккетсиоза — бактериологический и серологические методы. Для выделения R. sibirica проводят заражение культур клеток, куриных эмбрионов и морских свинок. R. sibifica размножается в ядрах заражённых клеток.

Идентификацию возбудителя сибирского риккетсиоза проводят в РН с антисыворотками. Групповую принадлежность возбудителя сибирского риккетсиоза уточняют в реакции Вейля-Фёеликса (ОХ19+, ОХ2+).

Для выявления сывороточных AT к сибирскому риккетсиозу применяют РСК, РПГА со специфичными диагностикумами. Основа лечения — применение антибиотиков (макролиды, тетрациклины и др.).

Способы специфической профилактики сибирского риккетсиоза отсутствуют, общая профилактика основана на соблюдении мер индивидуальной защиты от нападения клещей и уничтожение их во внешней среде.

Источник

Лекция №11 Возбудители эпидемического сыпного тифа и Ку-лихорадки

Эпидемический сыпной тиф и Ку — лихорадка относится к риккетсиозам, которые вызываются риккетсиями, особой группой бактерий, включающей виды, патогенные для членистоногих, теплокровных животных и человека. Риккетсиозы у человека вызывают 3 рода – р. Rickettsia, p. Roсhalimae, p. Coxiella. Риккетсиозы – это трансмиссивные инфекции, сопровождающиеся лихорадкой, часто с сыпью. Кроме указанных инфекций к риккетсиозам относятся эпидемический и клещевой сыпной тиф, волынская лихорадка, марсельская лихорадка, цуцугамуши. Естественный резервуар риккетсий — различные членистоногие. У этих животных бактерии обитают в стенке кишечника, не наносят видимого вреда хозяевам. Они могут проникать в половые органы и передаваться трансовариально следующим поколениям. При попадании в организм «неестественного хозяина» (например, человека) вызывают заболевание. Заражение человека в большинстве случаев происходит через укусы членистоногих-переносчиков. Основоположником учения о риккетсиозах является бразильский бактериолог да Роха-Лима, который предложил термин «риккетсия» (1916 г.) для обозначения возбудителя сыпного тифа в честь американского бактериолога Г. Риккетса, впервые открывшего возбудителя этой группы микробов в 1910 г. и погибшего при изучении сыпного гифа.

Характеристика возбудителя эпидемическими сыпного тифа.

Возбудитель — Rickettsia prowazekii (риккетсии Провацека), относится к роду Rickettsia, семейству Rickettsiaceae, отдел Gracilicutes. Возбудитель назван в честь Риккетса (как и все риккетсии) и в честь чешского ученого С. Провацека, открывшего возбудителя сыпного тифа в 1913 г. и погибшего при изучении возбудителя во время эпидемии сыпного гифа в Сербии. Морфология и особенности биологии возбудителя. Риккетсии сыпного тифа — это полиморфные бактерии. Выделяют 4 морфологические группы 1) кокки — мелкие зернистые клетки овоидной формы; характерны для интенсивного размножения возбудителя; 2> короткие палочки, имеющие 2 зерна по полюсам; характерны для интенсивного размножения возбудителя; 3) длинные палочки (3-4мкм), имеющие 2 или 4 зернышка попарно расположенные по полюсам; характерны для более медленного размножения; 4) нитевидные многозернистые формы (своеобразный «мицелий»); характерны для фазы замедленного роста. Спор, консул и жгутиков не имеют. Риккетсии — это облигатные внутриклеточные паразиты, которые способны размножаться только внутри живых клеток, используя их ферментные системы. Размножаются риккетсий так же, как и другие бактерии, — путем поперечного деления клетки. Строение риккетсий также аналогично строению других бактерий. Имеют оболочку, протоплазму, зернистые включения, ДНК и РНК. Для дифференциации различных видов риккетсий учитывают способность размножаться в цитоплазме и/или ядре. Риккетсии Провацека размножаются только в цитоплазме. Тинкториальные свойства; грам»-«, по Романовскому — Гимзе окрашиваются в красный цвет. Культуральные и биохимические свойства. Имеют аэробный тип дыхания (поглощают О2 и выделяют СО2). В процессе дыхания клетки активно расщепляют глутаминовую кислоту и не расщепляют глюкозу. Т.к. риккетсии являются облигатными внутриклеточными паразитами, они не способны размножаться на бесклеточных средах и мертвых тканевых субстратах. Хорошо размножаются в живых тканях с пониженным метаболизмом. Применяют следующие методы культивирования:

1) в желточном мешке куриного эмбриона; 2) в тканевых культурах (фибробласты куриных эмбрионов или стационарные линии, например, клетки McCoy); 3) в организме лабораторных животных — заражают интранозально белых мышей, в легких которых накапливается большое количество риккетсий. Температурный оптимум для выращивания 32-35°С, рост угнетается при 40°С; быстро погибают при 56°С.

Ускоренные методы: на платяных вшах, которых заражают путем введения в кишку взвеси риккетсий при помощи специальных капилляров, или на личинках вшей, которых кормят дефибрированной кровью с риккетсиями через мембрану кожи трупа. Культивирование используют для получения вакцины и риккетсиозного антигена.

Антигенная структура. Имеют 2 основные антигена: 1) поверхностный термостабильный липополисахарид -растворимый групповой антиген, обладает сходством с антигенами протея ОХ19, ОХк и ОХ2; 2) соматический термолабильный белково-полисахаридный антиген — нерастворимый (корпускулярный) видоспецифический антиген. Для постановки серологических реакций используются и корпускулярные и растворимые антигены. Токсинообразование. Образуют токсические вещества, которые играют важную роль в патогенезе риккетсиозов. Токсины повреждают клетки эндотелия сосудов, повышают проницаемость капилляров, обладают гемолитическими свойствами. Токсины — это термолабильные белки, которые разрушаются при гибели клетки, Т.о. по своей природе они, как и экзотоксины, являются белками. Но от экзотоксина их отличает неотделимость от микробных клеток и чрезвычайная неустойчивость. Токсическими свойствами обладает только живая взвесь риккетсий. В то же время они не являются и эндотоксином, т.к. имеют белковую природу и неустойчивы к действию формалина. Под влиянием формалина происходит детоксикация риккетсий без потери антигенных свойств. Peзистентность во внешней среде низкая. Риккетсии Провацека быстро погибают к окружающей среде. Они чувствительны к действию высоких температур, дез. веществ. Высоко чувствительны к антибиотикам тетрациклинового ряда и левомицетину. Однако риккетсий хорошо сохраняются при низких температурах (консервируются при температуре — 20°С;- 70°С). Долго сохраняются в высушенном состоянии и сухих фекалиях вшей — 1-3 года. Лиофилизация обеспечивает неопределенно долгое сохранение. Резистентны к сульфаниламидам и некоторым антибиотикам.

Эпидемиология. Источник инфекции — больной человек (антропонозное заболевание).

Путь передачи — трансмиссивный. Специфический переносчик — платяная вошь. Вши заражаются при сосании крови больною человека Риккетсии размножатся в клетках эпителия желудка и кишечника и выделяются в просвет кишечника (на 5-ый день заражения риккетсии появляются в фекалиях вшей). В слюнных железах, в сосательном аппарате вшей риккетсии отсутствуют, поэтому с укусом не передаются. При укусе вши испражняются, укус сопровождается зудом, при расчесывании места укуса человек втирает в него фекалии вшей, содержащие риккетсий, и, т.о. заражается. Других путей заражения нет. Т.о. возникновение и распространение сыпного тифа связано с вшивостью (педикулезом). Сыпной тиф известен с древних времен. В самостоятельное заболевание выделен в конце 19-го века. Инфекционная природа заболевания и нахождение возбудителя в крови доказаны О.О. Мочутковским (1876 г.) в опыте самозаражения кровью больного.

Сыпной тиф распространен повсеместно. В отличие от других риккетсиозов не имеет истинных эндемичных очагов, но имеет некоторую «эндемичность» для стран Магриба, юга Африки, Центральной и Южной Америки, некоторых азиатских регионов. Чаще регистрируется весной и летом. В условиях завшивленности возможно широкое эпидемическое распространение сыпного тифа. Эпидемии сыпного тифа сопровождают войны, голод, социальные потрясения, т.е связаны со снижением санитарно-гигиенического уровня и условий жизни людей. Летальность во время эпидемий составляла 80%. Эпидемия наибольшего масштаба зарегистрирована в России в период с 1914 по 1922 годы, когда заболели более 25 млн. человек и 3 млн. погибли. В настоящее время регистрируются спорадические случаи в виде болезни Бриля.

Патогенез и клиника. Входные ворота — ранка от укуса вшей. Риккетсии попадают и кровь и проникают в клетки эндотелия, который выстилает кровеносные сосуды. Возбудитель размножается внутри клеток и образует эндотоксин. Под действием токсина клетки эндотелия разрушаются, риккетсии вновь попадают в кровь и заражают новые клетки. В результате истончаются стенки сосудов и повышается их проницаемость, что приводит к выходу плазмы в ткани, уменьшению объема крови. Процесс может захватить всю толщу сосудистой стенки с ее круговым некрозом, что приводит к образованию тромба, закупорке сосуда и нарушению кровообращения (гемодинамики). Преимущественно поражаются мелкие сосуды — капилляры (вокруг пораженных сосудов формируются гранулемы), что ведет к нарушению микроциркуляции и различных органах и тканях: головном мозге, миокарде, почках и других органах, в результате чего развиваются менингоэнцефалит, миокардит и гломерулонефрит. В организме больных риккетсии могут длительно сохраняться в гранулемах и после выздоровления, что служит причиной появления рецидивных форм сыпного гифа — болезни Бриля.

Инкубационный период — 12-14 дней. Заболевание начинается с повышения температуры (за пике заболевания 40-41°С), мучительной головной боли, сопровождается бессонницей, мышечными болями, возбуждением. На 4-5 день появляется специфическая сыпь петехиального характера вследствие расширения и повреждения капилляров кожи. У больных отмечается гиперемия кожи лица, шеи, верхней части грудной клетки, красные «кроличьи» глаза. Присоединяются поражения ЦНС (бред, галлюцинации), сердечнососудистой системы, надпочечников. Различают легкое и различной степени тяжести течение болезни. Заболевание длится около 21 дня. При тяжелых формах может наступить смерть в результате поражения надпочечников, нервной и сердечно-сосудистой систем. Для болезни Бриля характерно более легкое течение, стертая клиническая картина, трудность выделения возбудителя из крови, определенные особенности серодиагностики. Заболевание регистрируется среди населения, подвергавшегося в прошлом эпидемии сытимо тифа. Болезнь Бриля — это рецидивная форма сыпного тифа, патогенез которой связан с активацией риккетсий, сохранившихся в макрофагах гранулем. Иммунитет прочный, антибактериальный и антитоксический. Постепенно иммунитет ослабевает и можно вновь заразиться сыпным тифом. Многие исследователи считают иммунитет нестерильным.

Лабораторная диагностика. Исследуемый материал — кровь, взятая из вены больного в ранние сроки лихорадки (лучше всего сгустки крови). Методы исследования: 1) микроскопия мазков, окрашенных по Романовскому-Гимзе; 2) биопроба — внутрибрюшинное заражен исследуемым материалом морских свинок, у которых наблюдают лихорадку, геморрагический некроз различные тканей, у самцов развивается периорхит (воспаление и отек мошонки); в результате животные гибнут; для выделения риккетсий Провацека это метод мало эффективен; 3) бактериологический метод — для выделения возбудителя материал засевают на культуры клеток или в куриные эмбрионы; при малом содержании возбудителя сыпного тифа заражают платяных вшей (риккетсии активно размножаются в желудке), после кормления вшей инфекцию воспроизводят нa животных (накапливаются в большом количестве в головном мозге); Любые манипуляции с возбудителем представляют большую опасность! 4) серологический метод — основной метод диагностики, т.к. выделение возбудителя затруднительно. Используются реакции Вейля-Феликса, РНГА, РСК, РИФ, РНИФ, ИФА. Антитела в нужном для определения количестве появляются к концу 1-ой недели заболевания.

Основная реакция, которая используется для диагностики сыпного тифа в РФ и в США. — РСК. Исследование проводят в парных сыворотках для обнаружения нарастании титра антител (титры 1:20 – 1:80). РСК не пригодна для ранней диагностики, т. к. для выявления нарастания титра необходим большой временной интервал.

Реакция Вейля-Феликса с неспецифическими антигенами протея используется для дифференцирования различных видов риккетсий. В случае Rickettsia prowazekii реакция положительна с протеем OX19, а с протеем OX2 и ОХк — отрицательна. Т.к. эта реакция неспецифическая, то необходимо выявление антител в высоких титрах (1:200).

РИФ позволяет идентифицировать Ig М и Ig G, что удобно для ранней диагностики. При помощи серологических реакций можно дифференцировать сыпной тиф от болезни Бриля. При болезни Бриля реакция Вейля-Феликса с протеем OX19 отрицательна, а со специфическим антигеном (риккетсии Провацека) положительна. При сыпном тифе вначале выявляются Ig М, а затем Ig G, а при болезни Бриля — сразу же образуются Ig G.

Лечение и профилактика. Основу лечения составляет антибиотикотерапия. Наиболее эффективными антибиотиками являются тетрациклины, левомицетин, рифампицин. Общая профилактика — ликвидация и профилактика вшивости. Специфическая профилактика имеет вспомогательное значение и проводится по эпидемическим показаниям. Прививки показаны мед. персоналу, работающему в условиях эпидемий или в научно-исследовательских лабораториях. Предложены живая аттенуированная вакцина, живая комбинированная вакцина (дополнена антигенами риккетсий) и химическая вакцина – очищенная и концентрированная субстанция поверхностного антигена риккетсий Провацека.

Характеристика возбудителя Ку-лихорадки.

Ку-лихорадка — это зоонозная инфекция, пневмотропный риккетсиоз с преимущественным поражением легких и дыхательных путей. Как отдельное заболевание впервые выявлена в 1933 г. в Южном Куинсленде (Австралия).

Возбудитель — Coxiella burnetii, относится к роду Coxiella, семейству Rickettsiaceae, отд. Gracilicutes. Назван в честь Х.Кокса, который впервые выделил возбудителя в 1938 г.

По основным свойствам возбудитель сходен с остальными риккетсиями. Особенности возбудителя: 1) очень, мелкие кокковидные или палочковидные бактерии; образует фильтрующиеся формы; 2) высоко устойчивы в окружающей среде; образует споровидные формы, обеспечивающее устойчивость к высоким температурам и высыханию; 3) легко культивируется в переживающих тканях и желточном мешке куриного эмбриона; 4) не имеет антигена, общего с протеем; 5) размножается в вакуолях; 6) к возбудителю чувствительны многие виды сельскохозяйственных животных. Эпидемиология заболевания. Резервуар инфекции — клещи (возможна трансовариальная передача), грызуны, птицы и домашние животные (рогатый скот). В эпидемическом отношении особенно опасны домашние животные и грызуны Передача возбудителя в природных очагах происходит трансмиссивным путем Переносчики-многие виды иксодовых, аргазовых и гамазовых клещей. В сельскохозяйственных очагах источником возбудителя являются крупный и мелкий рогатый скот, лошади, верблюды. Заболевание у животных характеризуется длительным латентным течением. Основной путь заражения человека – воздушно-пылевой (ингаляция возбудителя) при обработке шерсти, кожи зараженных животных. Возможен пищевой путь передачи — употребление в пищу молока и молочных продуктов. Такие пути обеспечиваются устойчивостью возбудителя во внешней среде и ее длительным загрязнением больными животными, которые выделяют возбудителя с мочой, испражнениями околоплодной жидкостью, молоком.

Заражение здорового человека от больного не наблюдается. Ку — лихорадка распространена повсеместно, особенно в районах с развитым животноводством

Патогенез и клиника заболевания. Входные ворота — дыхательный или пищеварительный тракт. Возбудитель попадает в кровь и распространяется по органам и тканям, вызывая поражение многих органов, чаще всего легких. Инкубационный период – 10 — 26 суток. На 2-3-ьи сутки начинается лихорадка, температура достигает 39-40°С. Продолжительность лихорадочного периода 3 недели. Температура снижается в течение 2-4 дней. Кожные высыпания обычно отсутствуют. Наблюдаются головные и мышечные боли. Особенно характерны пневмонии. В легких образуются инфильтраты, сохраняющиеся и в раннем периоде реконвалесценции. Пневмония обнаруживается с помощью рентгенографии. Осложнения наблюдают редко, чаше при хронизации инфекции (мио-, эндо- и перикардиты). Возбудитель способен вызкывать оппортунические инфекции у лиц с иммунодефицитами. Иммунитет. После выздоровления развивается стойкая невосприимчивость к повторным заражениям.

Лабораторная диагностика. Микробиологическая диагностика имеет решающее значение т.к. заболевание протекает без характерных клинических симптомов.

Применяют подходы общие при диагностике других риккетсиозов.

Исследуемый материал — кровь больных, мокрота, моча

Методы диагностики: 1) бактериологический метод — вначале кровью внутрибрюшинно заражают морских свинок, а затем выделяют коксиел селезенки морской свинки путем культивирования на культурах клеток или в курином эмбрионе идентифицируют по морфологическим и биологическим признакам; 2) серодиагностика — сывороточные антитела выявляют в РСК, РПГА, РА, ИФА со специфическими диагностикумами в парных сыворотках реакции положительны начиная со 2-ой недели заболевания; дифференциальный признак отрицательная реакция Вейля-Феликса; 3) кожно-аллергическай проба — внутрикожное введение 0,1 мл убитых и очищенных бактерий; положительна с 3-7-х суток, болезни.

Лечение и профилактика. Лечение — назначение антибиотиков из группы тетрациклина, применяют левомицетин.

Общая профилактика – санитарно-ветеринарые мероприятия (как при бруцеллезе) Специфическая профилактика — вакцинация эффективной живой вакциной П.Ф. Здродовского и В.А. Генига штамма М-44 в очагах Ку-лихорадки.

Источник