- Клещи

- При обнаружении клеща необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Если такой возможности у вас нет, при удалении клещей самостоятельно будьте предельно осторожны. Снимать присосавшихся клещей лучше используя специальные приспособления.

- Клещи, которые нас кусают

- Знакомьтесь: иксодовый клещ

- И стол, и дом

- Расширяя границы

- Клещевые инфекции наступают

Клещи

ЧТО ЭТО ЗА «ЗВЕРЬ» И КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ ЕМУ В ЛАПЫ.

Клещи – одна из самых разнообразных и древних групп членистоногих на Земле. В мировой фауне насчитывается более 50 000 видов клещей, однако, многие группы до сих пор плохо изучены, и ежегодно ученые описывают десятки новых видов.

Некоторые клещи приспособились к питанию кровью животных и стали паразитами. Среди паразитов наиболее известны иксодовые клещи. Эта группа насчитывает 680 видов, и обитает на всех континентах, включая Антарктиду.

Иксодовые клещи являются основными переносчиками опаснейших заболеваний. При присасывании они могут передавать возбудителей таких болезней, как:

Клещевой вирусный энцефалит

Иксодовые клещевые боррелиозы

Крымская геморрагическая лихорадка

Гранулоцитарный анаплазмоз человека

Моноцитарный эрлихиоз человека

По данным НИИ Дезифектологии РФ

От

5-15 %

из всех исследованных клещей заражены вирусом клещевого энцефалита

Только в России в больницы ежегодно обращается более

500 000

пострадавших от укусов клещами

Клещи выбирают местность с высокой влажностью, поэтому чаще всего они встречаются в странах, на территории много полян, лесных опушек, невысоких кустарников и гутой травой. Для здоровья человека представляют опасность клещи рода Ixodes: таежный и лесной европейский клещ. Последний вид часто встречается в Центральной и Северной части Европы, европейской части России и Северной Америке. Таежные клещи распространены в области южной и северной тайги.

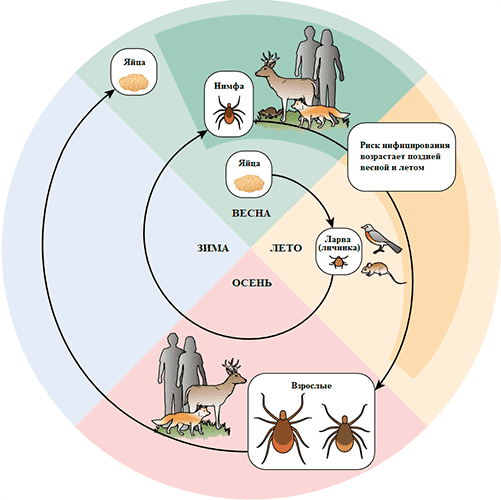

Клещи «просыпаются» ранней весной — в апреле-мае, как только сходит снег. Численность достигает пика в конце мая-июне. В июле клещей становится меньше, а в августе на европейской части страны наступает второй небольшой подъем. Несмотря на то, что в августе-сентябре клещей относительно мало, случаев их нападения бывает много, поскольку в этот период люди чаще выходят в лес для сбора ягод и грибов.

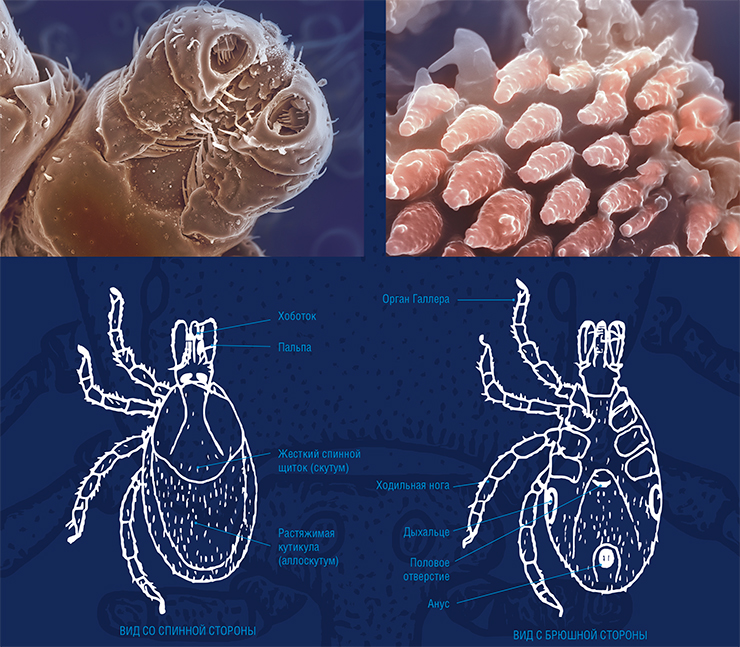

Тело таежного и европейского лесного клеща покрыто мощным панцирем и снабжено четырьмя парами ног. У самок покровы задней части способны сильно растягиваться, что позволяет им поглощать большое количество крови – в сотни раз больше, чем весит голодный клещ.

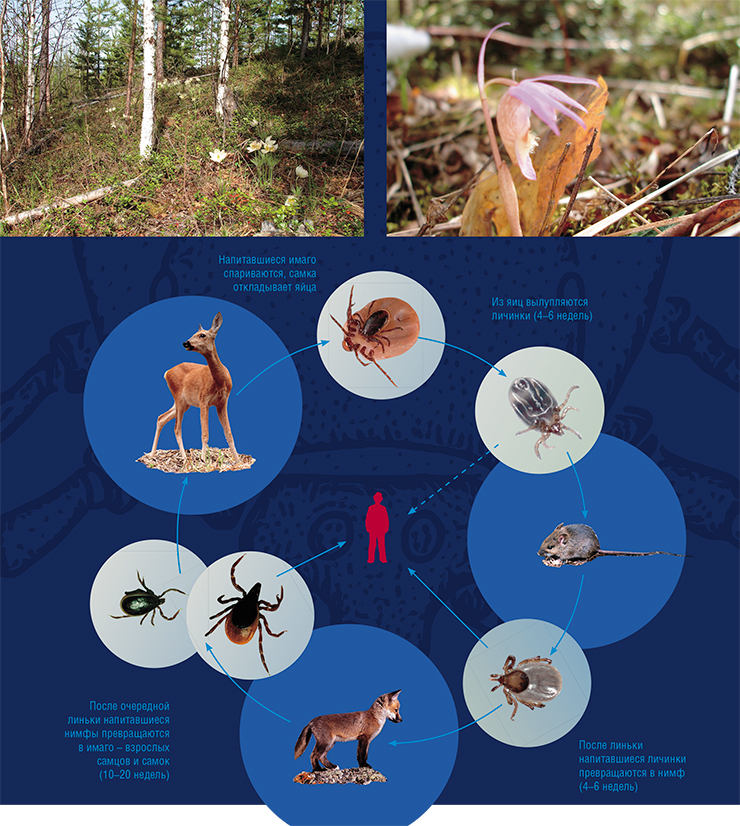

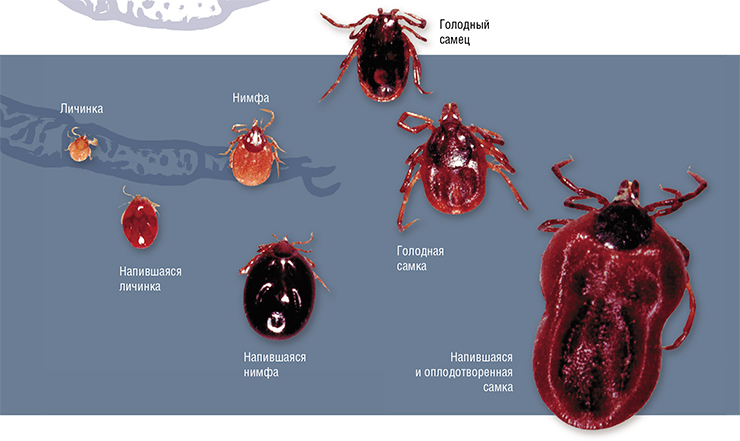

Цикл развития таежного клеща включает в себя три стадии развития (личинка, нимфа, взрослая особь), каждая из которых обычно длится год. На каждой фазе клещ питается лишь один раз. Такая «сдержанность» компенсируется поглощением огромных порций крови, по весу и объему превосходящих голодную особь в несколько десятков и даже сотен раз!

Для того чтобы перейти на следующую стадию, клещ обязательно должен напитаться кровью. Если же ему не удастся найти «жертву», то он перезимует и голодным, однако при этом не перелиняет. И в этом случае полный цикл его развития может растянуться до пяти лет!

Кстати сказать, если самка не сможет получить необходимую порцию крови за одну трапезу, она может напасть и повторно – на нового теплокровного хозяина. ЛЮБОЙ ПРИСОСАВШИЙСЯ КЛЕЩ ДОЛЖЕН РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЙ

Источником заражения энцефалитом служат дикие мелкие животные и птицы, у которых вирус живëт в клетках крови, а так же беременные самки, которые передают его своему потомству. Во внешней среде вирус живёт недолго, быстро разрушается при кипячении, действии дезинфицирующих средств.

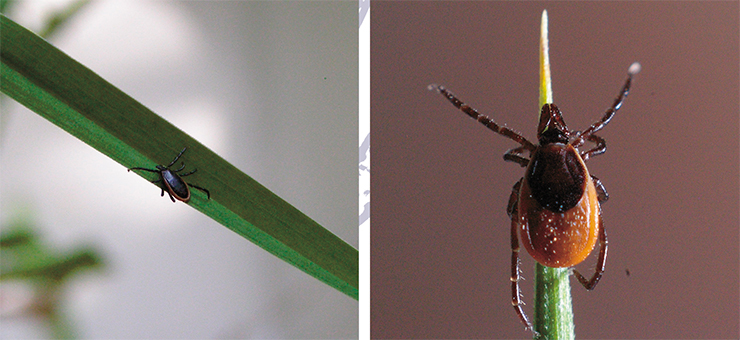

Подстерегающий свою добычу клещ взбирается на высоту около полуметра (он никогда не заползает на деревья, не падает и не прыгает с них) и терпеливо ждет, когда мимо кто-нибудь пройдет. Если в непосредственной близости от клеща проследует животное или человек, то он ухватится за своего будущего хозяина.

Лапки клеща снабжены коготками и присосками, что позволяет клещу надежно зацепиться, пока не он найдет укромное место для укуса. На эти поиски уходит в среднем 30 минут.

Природная особенность клещей (отрицательный геотаксис): клещи всегда ползут вверх и ищут наиболее укромные участки с тонкой кожей, поэтому чаще всего их обнаруживают в подмышках, в паху, на спине, на шее и голове. Поэтому рекомендуется осматривать себя и товарищей каждые 15 — 20 минут.

Как удалить клеща?

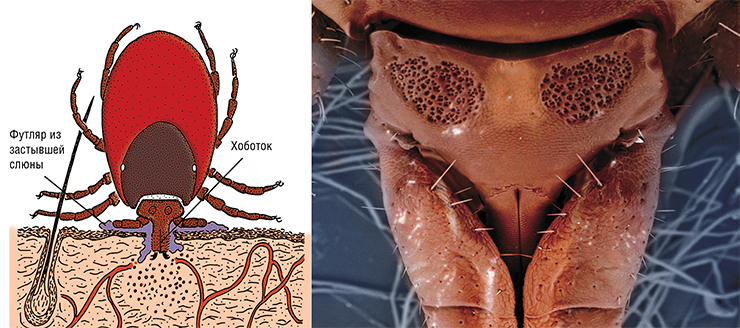

Присосавшихся к телу клещей следует удалять как можно скорее. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше вероятность заразиться. Во время кровососания вместе со слюной в кровь могут попасть возбудители опасных заболеваний

важно! Старайтесь не оторвать хоботок, погруженный в кожу, а ранку после удаления обязательно продезинфицируйте.

При обнаружении клеща необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Если такой возможности у вас нет, при удалении клещей самостоятельно будьте предельно осторожны. Снимать присосавшихся клещей лучше используя специальные приспособления.

Захватив клеща любым способом, следует его повернуть вокруг своей оси на 360° и потянуть вверх.

При отсутствии специальных приспособлений можно удалять клещей при помощи нитки (завязать ее вокруг погруженного в кожу хоботка и, вращая или покачивая, тянуть вверх), или захватить клеща ногтями как можно ближе к коже, за хоботок.

В YouTube можно найти подробные видеоинструкции этой процедуры, если вам приходится делать это впервые.

Не следует что-либо капать на клеща и ждать, когда он сам отпадет. Клещ не отпадет, а продолжит вводить в кровь возбудителей болезней.

Что делать с клещом?

Клеща надо сохранить неповрежденным, а еще лучше — живым. Снятых присосавшихся клещей с кусочком влажной ваты или свежей травинкой следует поместить в плотно закрывающуюся емкость (например, флакон от лекарств). И живого, и мертвого клеща необходимо доставить в лабораторию как можно скорее.

Исследование клеща нужно для обнаружения заболеваний в его организме и, при необходимости, назначения оперативного лечения укушенному пациенту.

Если вам не удалось сохранить клеща и доставить его для анализа, а также при отрицательных результатах анализа, в течение месяца рекомендуем следить за самочувствием. Если вы обнаруживаете какие-либо отклонения от нормы (повышенная температура, растущее красное пятно на месте присасывания и др.), необходимо немедленно обратиться к врачу, сообщив ему о факте присасывания клеща.

Как избежать укуса клеща?

Если вы собираетесь провести время в лесу, парке, на любой территории, где могут обитать клещи, помните:

Передвигайтесь по центральной части тропинок, не заходя в высокую траву.

Правильно выбирайте и надевайте одежду:

- Длинные рукава с плотными манжетами

- Капюшон или головной убор

- Рубашка/джемпер заправлены в брюки

- Брюки заправлены в носки или в высокие голенища сапог

После прогулки не заносите в дом верхнюю одежду, свежесобранные цветы, осматривать шерсть животных, чтобы исключить возможность попадания клеща в дом.

Источник

Клещи, которые нас кусают

Каждый год сотни тысяч людей обращаются в медицинские учреждения в связи с укусом клеща. Для этих кровососущих паразитов человек лишь случайная «добыча», однако клещи служат переносчиками целого арсенала возбудителей заболеваний человека и животных. С проблемой клещевых инфекций могут столкнуться все, кто бывает на природе, включая наших домашних питомцев; страдают от клещевых инфекций и сельскохозяйственные животные. Цель этой статьи – ближе познакомить читателей с повадками и образом жизни иксодовых клещей, в первую очередь распространенных на территории нашей страны, которые могут переносить около трех десятков заболеваний, включая клещевой энцефалит и боррелиоз. В последние годы проблема клещевых инфекций усугубляется тем, что ареал этих клещей как в России, так и в других странах мира быстро расширяется

Иксодовые клещи встречаются во всех частях света, включая острова и побережья Арктики и Антарктики, и в различных климатических зонах – от таежной до пустынной (Балашов, 1998). Среди них имеются как достаточно «всеядные», так и высокоспециализированные виды, которые прокармливаются только на птицах, рукокрылых или мелких млекопитающих (Estrada-Pena et al., 2017).

Основной вред от клещей для животных-прокормителей связан с непосредственным паразитированием на особях большого числа клещей, что может приводить к высокой кровопотере либо тяжелой интоксикации в результате попадания в организм слюны паразита. Известны случаи падежа диких животных из-за массового паразитирования на них иксодовых клещей: диких антилоп в национальном парке Зимбабве, молодняка белохвостых оленей в США, лосей в Канаде и на севере США.

«Заклещеванность» сельскохозяйственных животных также может быть очень высока при отсутствии специальной противоклещевой обработки. Так, на одной особи крупного рогатого скота одновременно могут прокармливаться несколько десятков, а за сезон – несколько сотен клещей; суммарные кровопотери при этом исчисляются литрами! Описаны даже случаи гибели овец в результате паразитирования на них нескольких сотен клещей (Балашов, 1998).

Что касается человека и его домашних питомцев, таких как собаки, то для них основная опасность клещей заключается в высоком риске инфицирования в случае даже единичного укуса. Иксодовые клещи переносят возбудителей вирусных, бактериальных и протозойных инфекций, которыми могут заражаться люди. Искоренить подобные заболевания невозможно, так как их очаги существуют в природе независимо от человека, а сами переносчики являются неотъемлемой частью природных экосистем. И чтобы уберечься от клещей, нужно знать поведение и экологию нашего потенциального «врага».

Знакомьтесь: иксодовый клещ

У многих иксодовых клещей вместо глаз имеются лишь светочувствительные клетки, поэтому для «охоты» они используют другие органы чувств.

На дальних расстояниях главную роль играет многофункциональный орган Галлера, с помощью которого клещи способны воспринимать изменение концентрации углекислого газа, специфические компоненты запаха потенциального хозяина (сероводород, аммиак) и его тепловое излучение на расстоянии до 10 м. Добравшись до «жертвы», клещи определяют наиболее подходящее место для присасывания с помощью чувствительных сенсилл, состоящих из кутикулярного волоска и рецепторных клеток, которых особенно много на лапках и ротовом аппарате.

Клещей часто ошибочно называют насекомыми, однако отличить потенциального кровососа от безобидного жука легко: у взрослых клещей имеется восемь ног, как у пауков, а не шесть, как у насекомых. Вместе с пауками клещи составляют класс паукообразных (Arachnida), который наряду с ракообразными, насекомыми и многоножками входит в тип членистоногих (Arthropoda). На сегодня известно более 50 тыс. разных видов клещей, среди которых немало паразитов, хотя далеко не все представляют опасность для человека или домашних животных.

В семейство иксодовых клещей Ixodidae входит шесть основных родов: Ixodes (249 видов), Haemaphysalis (166), Amblyomma (142), Rhipicephalus (79), Dermacentor (36), Hyalomma (25 видов). Латинское название каждого клеща состоит из двух частей: указания рода и вида, а хорошо изученные виды имеют и русское название. Например, клещ таежный (Ixodes persulcatus), клещ луговой (Dermacentor reticulatus).

Иксодовые клещи – наиболее крупные из всех клещей: взрослые особи достигают 2–13 мм в длину. У наиболее распространенного в России таежного клеща I. persulcatus длина тела голодной самки составляет 3–4 мм, самца – 2–3 мм, нимфы – 1,2–1,7 мм и личинки – менее 1 мм. Размер напитавшихся клещей значительно больше

Парные слюнные железы клеща выделяют секрет, содержащий много биологически активных компонентов, которые действуют обезболивающе, препятствуют свертыванию крови, подавляют иммунные реакции хозяина, стимулируют выделение гистамина клетками хозяина и т. п. Они также могут секретировать компоненты цементного футляра, участвующего в фиксации клеща на теле хозяина.

Еще одна уникальная функция слюнных желез – осморегуляция. При угрозе пересыхания в предротовую полость клеща секретируется гигроскопичная слюна, которая адсорбирует молекулы воды из воздуха, что позволяет клещу сохранять в организме необходимую влагу и оставаться жизнеспособным в течение многих месяцев между приемами крови. И, напротив, при питании кровью клещ способен возвращать около 70 % «лишней» поглощенной воды и солей путем слюноотделения в месте укуса. В результате объем слюны, выделяемой клещом за весь период кормления, существенно превышает массу тела напитавшегося клеща (Biology of Ticks, 2014).

Тело иксодового клеща состоит из двух отделов: несегментированного туловища, несущего ноги (6 у личинок, 8 у нимф и взрослых самцов и самок), и головки. На спинной стороне имеется твердый щиток, который у самок, нимф и личинок покрывает только переднюю треть либо половину тела. Остальная часть покрыта растяжимой кутикулой, которая у голодных особей образует систему параллельных микроскладок, расправляющихся во время питания

Для большинства иксодовых клещей характерен пастбищно-подстерегающий тип паразитизма: голодные особи поднимаются на растительность, где и подстерегают проходящих мимо потенциальных хозяев. Приняв нужные сигналы, клещ переходит в состояние «активного подстерегания», совершая колебательные движения вытянутой вперед первой парой ног вплоть до прямого контакта с животным-прокормителем.

Для многих клещей из рода Ixodes характерен гнездово-норный тип паразитизма, когда голодные особи на всех стадиях развития нападают на потенциальных хозяев в норах и гнездах; у некоторых отмечен смешанный тип паразитизма. Есть и клещи, адаптированные к проживанию в домах, например, собачий клещ Rhipicephalus sanguineus (Балашов, 1998; Якименко, 2013; Biology of Ticks, 2014).

И стол, и дом

К людям клещи присасываются в самых разных местах: в подмышечных областях, реже на груди, животе, руках, ягодицах и ногах, а также на голове, особенно у детей.

Клещи прикрепляются к коже хозяина своими ротовыми органами, прорезают ее и отсасывают с помощью хоботка кровь, воспалительный инфильтрат и продукты растворения тканей, чередуя этот процесс с введением в ранку слюны.

Кормятся иксодовые клещи медленно: личинки питаются 3–5 дней, самки – 5–15 дней. За время кормления масса их тела увеличивается на один-два порядка: самки наиболее крупных видов могут поглощать до 8–10 мл крови!

После окончания питания личинки и нимфы отпадают от хозяина и линяют, переходя на следующую стадию развития. У взрослых клещей питание связано с размножением. Партнеры, как правило, встречаются на своем хозяине – голодные самцы и самки клещей не способны спариваться, за исключением клещей рода Ixodes. Самец может находиться на хозяине несколько месяцев и за это время оплодотворить несколько десятков самок. Самка спаривается только один раз, после чего быстро набирает массу, отпадает от хозяина и через некоторое время (от нескольких дней до месяцев) откладывает яйца (от 800 до 20 000 в зависимости от вида), после чего погибает (Балашов, 1998; Biology of Ticks, 2014).

В большинстве случаев развитие иксодовых клещей проходит со сменой хозяина на каждой стадии жизненного цикла. Их прокормителями служат птицы, рептилии и, в первую очередь, млекопитающие, особенно грызуны. Так, таежный клещ паразитирует примерно на 170 видах птиц, 100 видах млекопитающих и нескольких видах рептилий. Как правило, на небольших животных, перемещающихся в нижних ярусах, нападают личинки и нимфы, а на крупных животных – взрослые клещи (Балашов, 1998; Biology of Ticks, 2014).

Расширяя границы

За последние десятилетия ареал иксодовых клещей изменился и расширился. Так, если раньше считалось, что в России проблема клещевых инфекций актуальна лишь для Сибири и Дальнего Востока, то теперь она хорошо знакома и жителям западных регионов страны. Клещи все шире распространяются и в других регионах планеты: в США и Канаде, в Китае и странах Юго-Восточной Азии, Южной Америке.

Как считают ученые, одна из причин этого явления – потепление климата. Было неоднократно показано, что мигрирующие птицы могут переносить клещей на большие расстояния (Sparagano et al., 2015). Но если раньше клещи не могли прижиться на северных территориях, сейчас ситуация изменилась. Во многих регионах планеты зимы стали короче и мягче, и клещи легче переносят зимовку.

На территории России обнаружено около 60 видов клещей из семейства Ixodidae, однако наибольшую опасность представляют клещи рода Ixodes, основные переносчики вируса клещевого энцефалита, возбудителей иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма) и боррелий из группы возвратных лихорадок. Клещи родов Dermacentor, Haemaphysalis и Rhipicephalus являются основными переносчиками патогенных видов риккетсий, а Hyalomma – вируса конго-крымской геморрагической лихорадки (Филиппова, 1977, 1997)

Так, в Швеции и Норвегии за период 1994–2008 гг. граница встречаемости клещей подвинулась более чем на 200 км к северу вдоль Балтийского побережья (Jaenson et al., 2012). На североамериканском континенте клещи стали встречаться почти на 1000 км севернее по сравнению с периодом 1943–1983 гг. А в горах на севере Чехии, где температура за четыре десятилетия выросла на 1,4°, клещи появились на высоте до 1300 м над уровнем моря. В России в 1960-х гг. таежный клещ встречался только в южных районах Республики Коми, теперь же он обнаруживается и в центральных: за последние сорок лет северная граница его ареала переместилась на 150–200 км (Локтев, 2015).

Вторая возможная причина изменения ареала клещей – смена экологической обстановки, вызванная деятельностью человека. К примеру, натуралисты, путешествовавшие в США в середине XVIII в., отмечали там большое количество клещей. Но столетие спустя из-за развития сельского хозяйства резко упала численность белохвостых оленей – основных прокормителей черноногих клещей, что привело к снижению численности этих паразитов. Однако во второй половине прошлого века численность и животных-хозяев, и самих клещей возросла многократно. Соответственно выросло и число нападений клещей на человека, поскольку горожане стали все больше времени проводить на природе.

В последнее время в Западной Сибири значительно расширился к северу ареал клеща Павловского, и причина этого события остается неясной. Еще в конце прошлого века его ареал находился только на территории Алтая и других горных районов (Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау). Сейчас же он встречается в большинстве из исследованных равнинных районов Новосибирской и Томской областей, при этом в некоторых районах, преимущественно с высокой антропогенной нагрузкой, клещ Павловского почти полностью вытеснил таежного клеща (Ливанова и др., 2011; Романенко, 2011).

Возможно, это изменение ареала связано с многолетними противоклещевыми обработками местности вокруг крупных городов, которые проводились в 1960–1980-х гг. Когда эти места стали вновь заселяться клещами, I. pavlovskyi получил преимущество, так как его жизненный цикл короче, и он может прокармливаться на птицах, численность которых в антропогенных очагах выше по сравнению с численностью крупных млекопитающих, основных прокормителей таежного клеща.

В некоторых случаях ареал обитания клещей расширяется в южном направлении. Так, в Западной Сибири в 1960–1970-х гг. ареал лугового клеща сместился на юг, из лесной в лесостепную зону. Причиной могло послужить сочетание сразу нескольких факторов: акарицидные обработки лесов и изменение структуры популяций грызунов – основных прокормителей клеща (Якименко, 2013).

МЕЖВИДОВЫЕ СОЮЗЫ Клещ Павловского Ixodes pavlovskyi был впервые обнаружен на Дальнем Востоке России в середине прошлого века. Ареал состоит из двух разъединенных частей – восточной и западной, расположенных на Дальнем Востоке и в Западной Сибири. По морфологии, генетическим признакам и активности схож с таежным клещом. Служит переносчиком тех же самых инфекционных агентов, что и таежный, хотя их встречаемость в этих двух видах клещей существенно различается (Rar et al., 2017).

Перемещение на север ареала популяции клеща Павловского совпало с еще одним феноменом – обнаружением его гибридов с таежным клещом. Межвидовая гибридизация – достаточно распространенный феномен среди близкородственных видов иксодовых клещей. Однако в подавляющем большинстве случаев эти межвидовые гибриды не способны к размножению.

Так, на территории России и Эстонии в местах, где перекрываются ареалы таежного и европейского лесного клещей, были обнаружены клещи с морфологическими и генетическими признаками гибридов (Bugmyrin et al., 2015). Однако потомство, полученное при лабораторном скрещивании этих двух видов, оказалось нефертильным.

Весь ареал клеща Павловского расположен внутри области распространения таежного клеща, и молекулярно-генетический анализ выявил клещей с гибридным генотипом во всех местах обитания клеща Павловского в Томской и Новосибирской областях и Республике Алтай. Кое-где относительная численность гибридов превышала 30 %, при этом среди них были гибриды как первого, так и второго поколения (Kovalev et al., 2015; Rar et al., 2019). Все это говорит о том, что эти два вида клеща способны не только скрещиваться, но и давать плодовитое потомство

На основе моделирования изменений климата и биотопов в результате деятельности человека было показано, что в XXI в. можно ожидать сокращение ареала таежного клеща на территории государств, граничащих с Россией с запада, а к концу века этот процесс будет идти и в европейской части России (Ясюкевич, 2019). Предположительно, в Московской области и областях, граничащих с ней на западе и северо-западе, таежный клещ исчезнет. Аналогичный процесс будет идти и в областях, лежащих к югу, где из-за потепления климата лес будет отступать, уступая более сухим местообитаниям.

При этом есть предпосылки к существенному расширению ареала таежного клеща в Камчатском крае и его появлению в Магаданской области, и эти прогнозы уже начинают сбываться. Так, таежные клещи недавно были обнаружены в окрестностях г. Магадан (Докучаев, 2015). На полуострове Камчатка эти клещи встречаются достаточно давно. При этом там не было найдено личинок или нимф, что явилось бы косвенным свидетельством того, что на этой территории таежный клещ может проходить полный жизненный цикл (по данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» за 2019 г.). Вероятно, пока клещей заносят туда перелетные птицы.

Клещевые инфекции наступают

С проблемой клещевого боррелиоза в последние годы столкнулись Япония, Турция и Корея. Существенно увеличилась зараженность иксодовых клещей в Беларуси: за 10 лет зараженность европейского лесного и лугового клеща вирусом клещевого энцефалита в отдельных областях выросла в разы, а зараженность европейского лесного клеща возбудителем клещевого боррелиоза – с 13 до 35 % (в отдельных регионах до 60 %) (Бычкова и др., 2015).

В последнее десятилетие расширился ареал клещевого энцефалита в России. Это заметнее всего в Сибирском федеральном округе: в Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях, Республиках Тыва и Хакасия этот ареал увеличился на одну административную территорию. К примеру, к 22 районам Новосибирской области, эндемичным по клещевому энцефалиту, прибавился Чановский район.

На полуострове Камчатка вирус клещевого энцефалита пока не обнаружен. Однако в ряде районов в клещах была обнаружена ДНК возбудителей клещевого боррелиоза, риккетсий и возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека (по данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» за 2019 г.). А три камчатских района были признаны эндемичными по туляремии, возбудители которой также могут переноситься иксодовыми клещами.

В Западной Сибири в межвидовых гибридах между таежным клещом и клещом Павловского были обнаружены те же инфекционные агенты, что и в клещах родительских видов. В результате разных вариантов скрещивания генетическая вариабельность клещей в природном очаге, где одновременно обитают родительские виды и их гибриды, будет существенно выше обычной. Это может привести к увеличению периода активности клещей, расширению круга их потенциальных хозяев и даже повышению разнообразия (в том числе генотипического) инфекционных агентов, переносимых клещами. Так как клещи с гибридным генотипом могут оказаться более приспособленными к различным условиям обитания, можно ожидать дальнейшего расширения их ареала и, соответственно, ареалов переносимых ими патогенов.

Есть и еще одна, субъективная причина резкого увеличения числа регистрируемых клещевых укусов и заболеваний. Раньше большинство пострадавших выбрасывали укусивших их клещей и редко обращались к врачам. Сегодня многие из них сдают клещей на анализ и обращаются за профилактическим лечением. Все эти случаи учитываются медицинской статистикой, хотя, по мнению специалистов, и сегодня эти данные значительно занижены.

Относительно проблемы клещевых инфекций сегодня можно сказать одно: она есть, и она масштабна. Клещи наступают, пострадавших все больше. Обидно, что происходящие изменения экологической обстановки и хозяйственная деятельность человека часто оказываются губительными для множества полезных членистоногих, таких как шмели и пчелы. А вот кровососущим клещам все идет на пользу. И они приносят все новые беды.

Клещи, обитающие в Северной Америке (США), также переносят широкий круг инфекционных агентов, вызывающих клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, бабезиоз, пятнистую лихорадку Скалистых гор (наиболее тяжелой формы риккетсиоза в мире) и др. Вирусного клещевого энцефалита на территории США нет, однако там в клещах встречается родственный вирус Повассан. Американские виды клещей отличны от евразийских за исключением бурого собачьего и длиннорогого клещей, которые встречаются на обоих континентах

Яркий пример – зимний клещ (Dermacentor albipictus), паразитирующий на лосях в Канаде и на севере США. Ситуация с ним становится катастрофической: из-за потепления климата клещи лучше выживают зимой, становятся активными раньше, и у них оказывается больше времени на поиск жертвы. Зимние клещи всегда были проблемой лосей, но никогда их не было так много. Облепленные клещами анемичные животные трутся о деревья так, что теряют мех, – таких животных называют «лосями-призраками». Когда рождается лосенок, голодные клещи перемещаются с матери на новорожденного. В результате массовой инвазии погибает более половины молодняка, и на трупах обнаруживают до 100 тыс. клещей! Биологи опасаются, что лоси вообще могут исчезнуть на Среднем Западе США (Балашов, 1998).

Но клещи не только расширяют ареалы своего традиционного обитания – они осваивают и совершенно новые территории. Так, в 2017 г. в американском штате Нью-Джерси обнаружили быстро растущую популяцию невиданных ранее азиатских длиннорогих клещей (Haemaphysalis longicornis), обычно встречающихся в Юго-Восточной Азии (Китае, Японии и Австралии). Сейчас эти клещи, являющиеся переносчиками инфекций, в том числе клещевого риккетсиоза, распространились уже в 17 штатах США. «Мигранты» из Азии чрезвычайно быстро размножаются. Дело в том, что у этого вида клещей даже неоплодотворенная самка может откладывать до 2 тыс. яиц в одной кладке непосредственно на животном-хозяине. Быстро расплодившись, эти клещи представляют реальную угрозу даже для крупного рогатого скота.

Регистрируемое сегодня во многих регионах мира расширение ареалов разных видов клещей, способных переносить возбудителей инфекционных заболеваний человека и сельскохозяйственных и домашних животных, – явление угрожающее. Оно требует не только тщательного изучения вновь возникающих природных очагов этих заболеваний с научной точки зрения, но и повышенного внимания служб систем здравоохранения и санитарно-эпидемиологического контроля разных стран.

Балашов Ю. С. Иксодовые клещи – паразиты и переносчики инфекций. СПб.: Наука, 1998. 287 с.

Коренберг Э. И., Помелова В. Г., Осин Н. С. Природноочаговые инфекции, передающиеся иксодовыми клещами / Под. ред. А. Л. Гинцбурга и В. Н. Злобина. М., 2013. 463 с.

Романенко В. Н. Многолетняя динамика численности и видового состава иксодовых клещей (Ixodidae) на антропогенно нарушенных и естественных территориях // Паразитология. 2011. Т. 45. № 5. С. 384–391.

Филиппова Н. А. Иксодовые клещи подсемейства Ixodinae. Фауна СССР. Паукообразные. Л.: Наука, 1977. Т.4, вып. 4. 396 с.

Филиппова Н. А. Иксодовые клещи подсемейства Amblyomminae. Фауна России и сопредельных стран. Паукообразные. СПб.: Наука, 1997. Т. 4, вып. 5. 430 с.

Якименко В. В., Малькова М. Г., Шпынов С. Н. Иксодовые клещи Западной Сибири. Фауна, экология, основные методы исследования. Омск: Омский научный вестник, 2013. 240 с.

Bugmyrin S. V., Belova O. A., Ieshko E. P., et al. Morphological differentiation of Ixodes persulcatus and I. ricinus hybrid larvae in experiment and under natural conditions // Ticks Tick Dis. 2015. V. 6. P. 129–133. https://doi.org/ 10.1016/j.ttbdis.2014.11.001.

Estrada-Pena E., Mihalca A. D., Petney T. N. Ticks of Europe and North Africa. A Guide to Species Identification // Springer. 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63760-0

Biology of ticks. Edited by Daniel E. Sonenshine and R. Michael Roe. Oxford University Press, 2014. 496 p.

Kovalev S. Y., Mikhaylishcheva M. S., Mukhacheva T. A. Natural hybridization of the ticks Ixodes persulcatus and Ixodes pavlovskyi in their sympatric populations in Western Siberia //Infect. Genet. Evol. 2015. V. 32. P. 388–395.

Rar V., Livanova N., Tkachev S., et al. Detection and genetic characterization of a wide range of infectious agents in Ixodes pavlovskyi ticks in Western Siberia, Russia // Parasit Vectors. 2017. V. 10(1). P. 258. doi: 10.1186/s13071-017-2186-5.

Источник