Об инфекциях, передающихся клещами

В связи с началом в некоторых регионах Российской Федерации активности клещей Роспотребнадзор напоминает, что в России распространены клещи рода Ixodes, Haemaphysalis, Dermacentor, Hyalomma, Rhipicephalus. Их период сезонной активности приходится на апрель – август, в некоторые годы начинается в марте в связи с ранней теплой весной и заканчивается в октябре в связи с длительным теплым осенним периодом.

Чаще всего люди подвергаются нападению клещей в лесопарках на границах городов и пригородов, на садовых и дачных участках, в лесу. Так как основными прокормителями клещей являются мелкие млекопитающие: грызуны и насекомоядные, то численность и ареал распространения клещей напрямую зависит от этих животных. Плотность диких лесных грызунов наиболее высока на расстоянии от 0 до 3 км от жилья человека, поэтому и клещи чаще всего встречаются в этой зоне.

Важно после обнаружения присосавшегося клеща как можно быстрее его удалить, так как патогенные микроорганизмы попадают в организм человека или животного практически сразу со слюной. Кроме того, после поступления крови в организм клеща увеличивается скорость размножения вирусов и бактерий, и интенсивность инвазии для людей и животных возрастает.

Клещи передают вирусы, бактерии, простейших и гельминтов, которые могут вызвать заболевание при попадании в организм человека и животных. Наибольшее число инфекционных заболеваний людей связано именно с иксодовыми клещами.

Иксодовые клещевые боррелиозы

В России наибольшее число случаев заболеваний, связанных с присасыванием клещей, относится к иксодовым клещевым боррелиозам (в последнее десятилетие регистрируется от 6 до 10 тысяч случаев в год), передаваемым клещами рода Ixodes (Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus; Ixodes pavlovsky). Клещи рода Ixodes ricinus, распространенные в ряде областей центрально-европейской части РФ, заражены боррелиями в 10-40% случаев; клещи Ixodes persulcatus, распространенные на огромной территории от северо-западных границ до Дальнего Востока – в 30-70% случаев, что важно учитывать при проведении профилактических мероприятий. Заболевание с наличием симптомов (эритемой, или лихорадкой, артралгиями, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы) развивается примерно в 20% случаев присасывания инфицированных клещей. Профилактика иксодовых клещевых боррелиозов с кратким курсом антибиотикотерапии снижает риск развития заболевания до 0,1%. Антибиотики с целью профилактики назначаются по факту присасывания клеща и наличию в нем патогенных боррелий. Основным методом диагностики заболевания является обнаружение сероконверсии специфических антител. Специфическая профилактика не разработана.

Кроме иксодовых клещевых боррелиозов, связанных с Borrelia burgdorferi sl, в России и других странах также регистрируют боррелиоз, вызываемый Borrelia miyamotoi. Переносчиками являются клещи Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus. Их зараженность находится в диапазоне от 2 до 10%. Более чем в 50% случаев безэритемной формы боррелиоза источником инфекции является Borrelia miyamotoi. Клинически заболевание протекает с высокой лихорадкой, миалгией, артралгией, головной болью. Возможно течение заболевания по типу возвратной лихорадки. Основными методами диагностики является обнаружением ДНК возбудителя в крови в первые дни заболевания, позднее диагноз подтверждается по сероконверсии специфических антител.

Вирусный клещевой энцефалит

Другим опасным заболеванием, передаваемым клещами Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus; Ixodes pavlovsky, а на ряде территорий клещами рода Dermacentor, является вирусный клещевой энцефалит (в последнее дясятилетие в РФ регистрируется до 2000 случаев заболевания ежегодно с летальностью 1,2-1,5%). Уровень инфицированности клещей колеблется в среднем от 2 до 10%. Вирус распространен не на всем ареале вышеуказанных видов клещей. Информация об эндемичных территориях доступна размещена на сайте Роспотребнадзора. Клинически заболевание протекает с высокой лихорадкой, миалгией, головной болью, возможны тошнота и рвота. При поражении центральной нервной системы развиваются симптомы, соответствующие области поражения. Основным методом диагностики является анализ сероконверсии специфических антител. Для экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита используют человеческий иммуноглобулин против КВЭ. Препарат вводят лицам: непривитым против КВЭ, получившим неполный курс прививок, имеющим дефекты в вакцинальном курсе, не имеющим документального подтверждения о профилактических прививках. Введение человеческого иммуноглобулина против КВЭ рекомендуется не позднее 4-го дня после присасывания клеща. Возможно повторное применение препарата по истечении месяца после предыдущего введения иммуноглобулина. Для решения вопроса о необходимости назначения экстренной профилактики необходимо проведение исследований клещей, снятых с пациентов, на наличие в них антигена вируса клещевого энцефалита методом иммуноферментного анализа (ИФА) или полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для основной профилактики вирусного клещевого энцефалита применяется вакцинация. В РФ зарегистрированы 4 препарата, со следующей схемой полного курса иммунизации: 0 день (1-е введение вакцины) – через 5-6 месяцев (2-е введение вакцины) – через 12 месяцев после второго введения вакцины вводится третья доза. Курс считается завершенным, ревакцинация проводится каждые три года. Возможна экстренная схема иммунизации: 0 день (1-е введение вакцины) – через 2 недели (2-е введение вакцины), через 2 недели после введения второй дозы вакцины возможен выезд на эндемичную территорию.

Клещевые пятнистые лихорадки

Также иксодовые клещи также являются переносчиками патогенных для человека риккетсий, возбудителей клещевых пятнистых лихорадок. В России ежегодно регистрируется от полутора до трех тысяч случаев риккетсиозов (североазиатский клещевой тиф, астраханская риккетсиозная лихорадка), 70% всех случаев приходится на Сибирь (Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская область), по 14 % случаев регистрируется на юге РФ (Астраханская область, Ставропольский край, Республика Калмыкия, Республика Крым, г. Севастополь), и Приморском крае (Приморский и Хабаровский край). Переносчиками являются разные виды клещей родов Ixodes, Haemaphysalis, Dermacentor, Rhipicephalus. Возбудители могут передаваться при присасывании клеща, раздавливании клеща и контакте с шерстью животного, на котором находились клещи. Заболевание проявляется в виде высокой лихорадки, сыпи и развития первичного аффекта (очага некроза) в области присасывания клеща. Основным методом диагностики является обнаружением ДНК возбудителя в крови, смыве с первичного аффекта или в биоптате первичного аффекта, позднее диагноз подтверждается по сероконверсии специфических антител. Специфическая профилактика не разработана.

Крымская геморрагическая лихорадка

Крымская геморрагическая лихорадка – вирусное заболевание, возбудитель которого также передается клещами, в основном рода Hyalomma. Заболевание регистрируется в РФ в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, Ставропольском крае, республике Калмыкия, Дагестане. В среднем регистрируется от 70 до 150 случаев заболевания в год. Инфицирование происходит при присасывании или раздавливании клеща, контакте с биологическими жидкостями больного при уходе за ним. Симптомы заболевания включают лихорадку озноб, миалгию, головную боль, тошноту; геморрагический синдром включает геморрагическую сыпь, кровоточивость десен, носовые кровотечения, в тяжелых случаях – полостные: желудочное, кишечное, маточное, кровотечения. Диагноз ставится при обнаружении возбудителя методом ПЦР в острую стадию заболевания и позднее подтверждается детекцией сероконверсии специфических антител. Серопрофилактика разработана, в РФ не применяется.

Ку-лихорадка, гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека

В группу инфекций, передаваемых клещами и вызываемых риккетсиеподобными микроорганизмами, также входят Ку-лихорадка, гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека. Переносчиками коксиелл, возбудителей Ку-лихорадки, являются клещи разных видов и родов, кроме этого существуют и другие механизмы передачи возбудителя: алиментарный — при употреблении в пищу продуктов животноводства без достаточной термической обработки, аспирационный и контактный (чаще эти механизмы передачи распространены среди персонала, ухаживающего за мелким рогатым скотом). Заболевание начинается с высокой лихорадки, головной боли, миалгии, артралгий, затем появляется сыпь, в случае передачи возбудителя при присасывании клеща возможно развитие первичного аффекта. Основным методом диагностики является обнаружением ДНК возбудителя в крови, смыве с первичного аффекта или в биоптате первичного аффекта, позднее диагноз подтверждается по сероконверсии специфических антител. Специфическая профилактика не разработана. Анаплазмы и эрлихии в основном передаются клещами рода Ixodes, распространены на всем ареале клещей Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus. Инфицированность клещей составляет от 0,5% до десятков процентов в зависимости от региона. Заболевание с клинической картиной чаще развивается у детей и лиц старше 60 лет. При гранулоцитарном анаплазмозе человека регистрируют лихорадку, слабость, головную боль и миалгию, потливость, тошноту и (или) рвоту. Со стороны сердечно-сосудистой системы отмечаются сердцебиение, понижение артериального давления, у большинства больных развивается острый безжелтушный гепатит. Схожие симптомы развиваются и при моноцитарном эрлихиозе человека. В качестве отличий можно отметит, что у 2/3 больных наблюдаются катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей (першение в горле, заложенность носа, непродуктивный кашель). Характерны гиперемия лица, инъекция сосудов склер и конъюнктив, гиперемия слизистых оболочек ротоглотки. Редко на туловище, голенях, бедрах появляется пятнисто-папулезная сыпь. В 8–10 % случаев развивается серозный менингит. Диагностика — клиническая. Меры специфической профилактики не разработаны.

Одним из механизмов передачи туляремии также является инфицирование через слюну присосавшегося клеща. Чаще возбудители туляремии обнаруживаются в клещах рода Dermacentor. Кроме этого существуют и такие механизмы передачи, как контактный, при соприкосновении с больными животными: грызунами и зайцами, при раздавливании инфицированных насекомых, алиментарный — при употреблении инфицированных продуктов и воды, а также воздушно-пылевой путь передачи. Заболевание распространено повсеместно. Наблюдается сезонность с июня по сентябрь. Заболевание характеризуется высокой лихорадкой, головной болью, миалгией; при проникновении возбудителя через кожные покровы возникает бубон в месте регионарного лимфоузла, при алиментарном заражении развивается желудочно кишечная форма заболевания, при воздушно-пылевом – легочная. Диагноз подтверждается с использованием иммунологических методов. Разработаны методы специфической профилактики (вакцинация), которые применяются в активных очагах туляремии.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики инфекций, передающихся клещами и быть внимательнее к своему здоровью.

Источник

Клещи комары являются переносчиками инфекционных заболеваний

Мы – дети природы, существуем благодаря ей и рядом с ней. Поэтому на протяжении своей жизни сталкиваемся с угрозами, которые могут исходить из окружающей среды. Такую угрозу для человека могут представлять и некоторые виды насекомых.

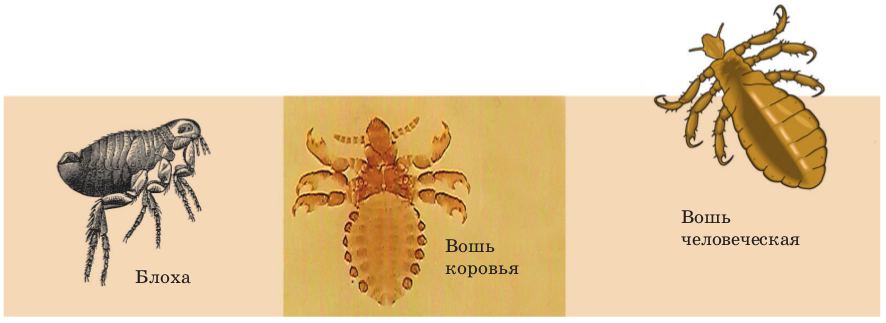

Насекомые – это беспозвоночные животные, у которых имеются три пары ног. К насекомым относятся мухи, комары, блохи, вши, тля и жуки. Интересно, что называя клеща насекомым, мы ошибаемся. Дело в том, что это – представители членистоногих, но к насекомым они не относятся. Главное отличие насекомых от членистоногих – это то, что у членистоногих четыре пары ног, тогда как у насекомых – три.

Насекомые издавна соседствуют с человеком. Часто мы их не замечаем, иногда они нас раздражают. Большинство не опасно. Более того, они приносят немалую пользу – опыляют растения, помогают перерабатывать отходы жизнедеятельности. Однако некоторые виды насекомых относятся к категории вредителей. Они могут отравлять людям жизнь, кусая их, нанося вред сельскохозяйственным посевам, а также перенося заболевания, итогом которых может быть смерть. Часто мы даже не задумываемся, что наша жизнь подвергается огромному риску, и именно укусы насекомых приводят к заражению болезнями.

Мы можем и не догадываться о причинах недомогания. В то же время, статистика показывает, что 18% населения шара заражено какой-либо болезнью, которая переносится насекомыми. А болезни – это расходы на лечение, страдания людей и их близких, а также тяжкое бремя для экономики. Особенно страдают от проблем вспышки заболеваний, передающихся насекомыми, развивающиеся страны. Это связано с низким уровнем гигиены, а также нехваткой материальных средств на профилактику и вакцинацию.

Пример. В 1994 году в Индии вспыхнула эпидемия. По оценкам экономистов, она обошлась экономике в 2 миллиарда долларов.

И без сложных бухгалтерских подсчетов понятно, что по экономике страны, в которой случается такое бедствие, будет нанесен серьезный удар.

Эпидемиология – наука о возникновении и распространении эпидемий, выделяет контактный путь заражения болезнями, переносчиками которых являются насекомые, как основной.

Чем же опасны насекомые?

Так, мухи могут стать переносчиком брюшного тифа, дизентерии и даже холеры. Каким образом? Садясь на фекалии, муха на своих лапках переносит частички бактерий-возбудителей этих опасных заболеваний. Если после фекалий муха села на пищу – то после употребления этой пищи есть риск получить желудочно-кишечную инфекцию. Одно из страшнейших заболеваний – источников слепоты – трахомы – также переносится мухами. Последствиями трахомы является появление рубцов на роговице глаза, что грозит потерей зрения, либо его кардинальным ухудшением. В мире этой болезнью заражено 500 000 000 человек

Также контактным способом распространяют заболевания тараканы. Они питаются отбросами, и на лапках переносят частички этих отбросов – гнилостные бактерии, которые могут представлять угрозу для здоровья человека. Более того, согласно последним исследованиям, часто причиной развития астмы у детей является аллергия на тараканов.

Часто возбудители заболеваний могут находиться внутри насекомых. Они сами от них совершенно не страдают (это явление в природе называется симбиоз), но при укусе человека заболевание передается ему.

К счастью, количество таких насекомых ограничено. Так, в основном укусы комаров могут навредить человеку только одним – неприятным зудом в месте укуса. Однако, вид комара, который известен под названием «анофелес», переносит смертельно опасное заболевание малярию. Малярия после туберкулеза является лидером по смертности людей. также некоторые виды комаров могут распространять лихорадку денге. По данным ВОЗ, по меньшей мере 40% населения Земли так или иначе создается угроза заражения этими заболеваниями. Однако, как правило, данные виды комаров распространены в определенных местностях.

Комары – это не единственные насекомые, которые заражают человека через укус. Так, муха цеце может стать источником так называемой сонной болезни, которая очень страшна для людей. Также свою лепту вносят мошки. Они переносят возбудитель онхоцеркоза, из-за которого люди теряют зрение. Именно эта болезнь стала причиной слепоты 400 000 африканского населения. Москиты переносят лейшманиозы – заболевания, которые если не приводят к смерти, то уродуют человека. Блохи – источник гельминтоза, энцефалита, туляремии и прочих заболеваний. Именно благодаря переносящейся в том числе и блохами бубонной чуме в Западной Европе в средние века вымерла треть населения.

Тиф — собирательное название некоторых инфекционных заболеваний, сопровождающихся нарушениями психики на фоне высокой лихорадки и интоксикации. Вши и клещи – насекомые, которые вполне неплохо справляются с миссией переноса этой болезни человеку. Кстати, не всегда насекомые могут нести в себе одну болезнь. Иногда они могут быть переносчиками сразу нескольких видов болезней!

На протяжении длительного времени человечество ведет активную борьбу за свое существование и здоровье. Однако, когда начинает казаться, что вот-вот проблема таких вот заражений практически снята – оказывается, что насекомые и возбудители болезней вырабатывают устойчивость к инсектицидам и медикаментам, что выводит борьбу с ними на новый виток.

Сегодня проблема борьбы с насекомыми, распространяющими инфекционные заболевания, как никогда актуальна. Дело в том, что на фоне глобального потепления насекомые могут распространяться на все большие территории. Так, если до этого малярийный комар в странах с прохладным климатом просто не выживал, то после потепления – там для него создается вполне благоприятная среда обитания. Ученые – эпидемиологи сегодня говорят о том, что в некоторых регионах этот процесс уже имеет место быть, и поэтому необходимо бросить все силы науки на борьбу за здоровье людей.

Кроме изменения климата, определенные опасения внушает также измельчание рек, озер и других водоемов. В процессе высыхания, они превращаются в лужи, где начинают активно плодиться комары. А так как климат во многих странах стал более теплым, — то комары плодятся еще более быстрыми темпами. Косвенное последствие потепление климата – это… повышение температуры в пищеварительном тракте у комаров. Казалось бы, какое отношение это может иметь к человеку? Оказывается, в таком состоянии комары быстрее начинают испытывать чувство голода, и более активно ищут пищу. А болезнетворные бактерии, переносчиками которых комары являются, в теплой среде размножаются гораздо активней. Итогом становится то, что вероятность заражения от укуса комара вырастает в несколько раз!

Рассмотренные пути заражения человека опасными инфекционными заболеваниями вызывают опасения и тревогу. Однако есть и другие причины для нее. Так, если животное или птица съедает насекомое-переносчик заболевания, происходит автоматическое заражение данным видом заболевания. Это создает дополнительную угрозу распространения инфекции, так как теперь уже заболевшее животное или птица могут создавать угрозу целым популяциям, а также человеку.

Пример. На северо-востоке США наблюдается болезнь Лайма, которая опасна для человека. Однако, до недавнего времени случаи вспышки были редкими. Что же происходит сейчас? Переносят возбудителей этой болезни оленьи хомячки, которые заражаются ею от клещей. Взрослые клещи живут и питаются на оленях, однако, для того, чтобы произвести потомство, самки клеща падают в землю и там откладывают личинки. личинки начинают цикл заново. Ранее хищники сдерживали рост численности популяции оленей, и вероятность заражения человека болезнью Лайма была невелика. По мере исчезновения лесов стали исчезать и олени, а следовательно – и хищники, которые оленями питались. Однако в середине девятнадцатого века многие фермеры, осваивавшие «дикий запад», переселились туда, а на ранее засаженных полях опять разрослись леса. Олени вернулись, а вот хищников – не осталось. Результатом этого стало увеличение риска заражения человека опасной болезнью, так как с ростом численности оленей растет и численность оленьих клещей! Человек стал заражаться болезнью лайма.

Сегодня современный человек имеет возможность передвигаться по всему земному шару. Вместе с впечатлениями от поездки, часто он может привезти из экзотической страны и экзотическое заболевание, которое потом станет распространяться дальше.

Таким образом, человеку необходимо проявлять бдительность, охраняя себя и своих близких от заболеваний, которые передаются через насекомых. Это важно, потому, что может стоить самого дорогого, что у нас есть – жизни.

Источник