Эксперимент «Вселенная-25»: как «мышиный рай» стал «мышиным адом»

Для этого социального эксперимента популяцию крыс поместили в райские условия: неограниченные запасы еды и питья, отсутствие хищников и болезней, достаточный простор для размножения. Однако в результате вся колония грызунов вымерла. Почему это произошло? И какие уроки из этого должно вынести человечество?

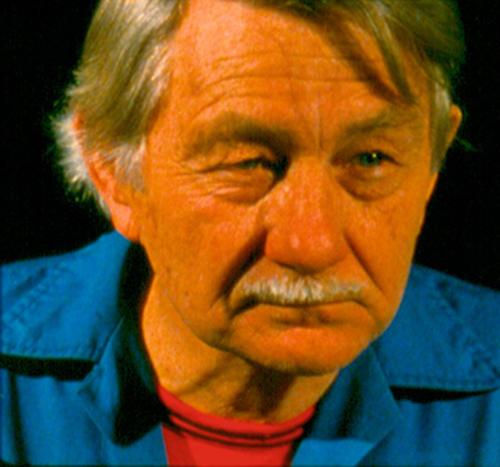

Американский ученый-этолог Джон Кэлхун провел ряд удивительных экспериментов в 60–70-х годах двадцатого века. В качестве подопытных Д. Кэлхун неизменно выбирал грызунов, хотя конечной целью исследований всегда было предсказание будущего для человеческого общества. В результате многочисленных опытов над колониями грызунов Кэлхун сформулировал новый термин, «поведенческая раковина» (behavioral sink), обозначающий переход к деструктивному и девиантному поведению в условиях перенаселения и скученности. Своими исследованиями Джон Кэлхун приобрел определенную известность в 60-е годы, так как многие люди в западных странах, переживавших послевоенный бэби-бум, стали задумываться о том, как перенаселение повлияет на общественные институты и на каждого человека в частности.

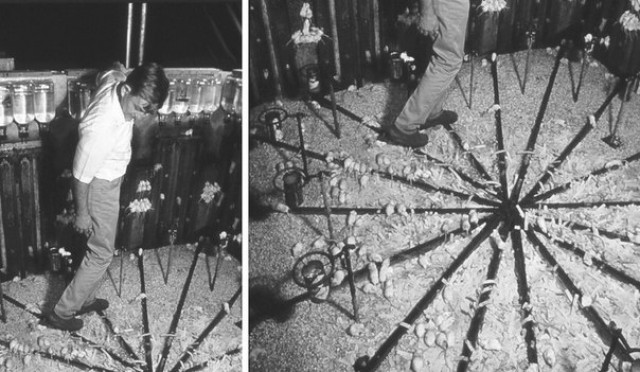

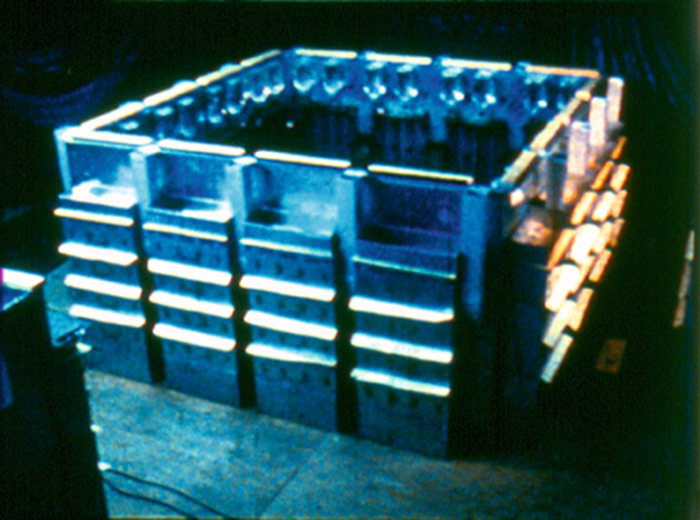

Свой самый известный эксперимент, заставивший задуматься о будущем целое поколение, он провел в 1972 году совместно с Национальным институтом психического здоровья (NIMH). Целью эксперимента «Вселенная-25» был анализ влияния плотности популяции на поведенческие паттерны грызунов. Кэлхун построил настоящий рай для мышей в условиях лаборатории. Был создан бак размерами два на два метра и высотой полтора метра, откуда подопытные не могли выбраться. Внутри бака поддерживалась постоянная комфортная для мышей температура (+20 °C), присутствовала в изобилии еда и вода, созданы многочисленные гнезда для самок. Каждую неделю бак очищался и поддерживался в постоянной чистоте, были предприняты все необходимые меры безопасности: исключалось появление в баке хищников или возникновение массовых инфекций. Подопытные мыши были под постоянным контролем ветеринаров, состояние их здоровья постоянно отслеживалось. Система обеспечения кормом и водой была настолько продумана, что 9500 мышей могли бы одновременно питаться, не испытывая никакого дискомфорта, и 6144 мышей потреблять воду, также не испытывая никаких проблем. Пространства для мышей было более чем достаточно, первые проблемы отсутствия укрытия могли возникнуть только при достижении численности популяции свыше 3840 особей. Однако такого количества мышей никогда в баке не было, максимальная численность популяции отмечена на уровне 2200 мышей.

Эксперимент стартовал с момента помещения внутрь бака четырех пар здоровых мышей, которым потребовалось совсем немного времени, чтобы освоиться, осознать, в какую мышиную сказку они попали, и начать ускоренно размножаться. Период освоения Кэлхун назвал фазой А, однако с момента рождения первых детенышей началась вторая стадия B. Это стадия экспоненциального роста численности популяции в баке в идеальных условиях, число мышей удваивалось каждые 55 дней. Начиная с 315 дня проведения эксперимента темп роста популяции значительно замедлился, теперь численность удваивалась каждые 145 дней, что ознаменовало собой вступление в третью фазу C. В этот момент в баке проживало около 600 мышей, сформировалась определенная иерархия и некая социальная жизнь. Стало физически меньше места, чем было ранее.

Появилась категория «отверженных», которых изгоняли в центр бака, они часто становились жертвами агрессии. Отличить группу «отверженных» можно было по искусанным хвостам, выдранной шерсти и следам крови на теле. Отверженные состояли, прежде всего, из молодых особей, не нашедших для себя социальной роли в мышиной иерархии. Проблема отсутствия подходящих социальных ролей была вызвана тем, что в идеальных условиях бака мыши жили долго, стареющие мыши не освобождали места для молодых грызунов. Поэтому часто агрессия была направлена на новые поколения особей, рождавшихся в баке. После изгнания самцы ломались психологически, меньше проявляли агрессию, не желали защищать своих беременных самок и исполнять любые социальные роли. Хотя периодически они нападали либо на других особей из общества «отверженных», либо на любых других мышей.

Самки, готовящиеся к рождению, становились все более нервными, так как в результате роста пассивности среди самцов они становились менее защищенными от случайных атак. В итоге самки стали проявлять агрессию, часто драться, защищая потомство. Однако агрессия парадоксальным образом не была направлена только на окружающих, не меньшая агрессивность проявлялась по отношению к своим детям. Часто самки убивали своих детенышей и перебирались в верхние гнезда, становились агрессивными отшельниками и отказывались от размножения. В результате рождаемость значительно упала, а смертность молодняка достигла значительных уровней.

Вскоре началась последняя стадия существования мышиного рая — фаза D или фаза смерти, как ее назвал Джон Кэлхун. Символом этой стадии стало появление новой категории мышей, получившей название «красивые». К ним относили самцов, демонстрирующих нехарактерное для вида поведение, отказывающихся драться и бороться за самок и территорию, не проявляющих никакого желания спариваться, склонных к пассивному стилю жизни. «Красивые» только ели, пили, спали и очищали свою шкурку, избегая конфликтов и выполнения любых социальных функций. Подобное имя они получили потому, что в отличие от большинства прочих обитателей бака на их теле не было следов жестоких битв, шрамов и выдранной шерсти, их нарциссизм и самолюбование стали легендарными. Также исследователя поразило отсутствие желания у «красивых» спариваться и размножаться, среди последней волны рождений в баке «красивые» и самки-одиночки, отказывающиеся размножаться и убегающие в верхние гнезда бака, стали большинством.

Средний возраст мыши в последней стадии существования мышиного рая составил 776 дней, что на 200 дней превышает верхнюю границу репродуктивного возраста. Смертность молодняка составила 100%, количество беременностей было незначительным, а вскоре составило 0. Вымирающие мыши практиковали гомосексуализм, девиантное и необъяснимо агрессивное поведение в условиях избытка жизненно необходимых ресурсов. Процветал каннибализм при одновременном изобилии пищи, самки отказывались воспитывать детенышей и убивали их. Мыши стремительно вымирали, на 1780 день после начала эксперимента умер последний обитатель «мышиного рая».

Предвидя подобную катастрофу, Д. Кэлхун при помощи коллеги доктора Х. Марден провел ряд экспериментов на третьей стадии фазы смерти. Из бака были изъяты несколько маленьких групп мышей и переселены в столь же идеальные условия, но еще и в условиях минимальной населенности и неограниченного свободного пространства. Никакой скученности и внутривидовой агрессии. По сути, «красивым» и самкам-одиночкам были воссозданы условия, при которых первые 4 пары мышей в баке экспоненциально размножались и создавали социальную структуру. Но к удивлению ученых, «красивые» и самки-одиночки свое поведение не поменяли, отказались спариваться, размножаться и выполнять социальные функции, связанные с репродукцией. В итоге не было новых беременностей и мыши умерли от старости. Подобные одинаковые результаты были отмечены во всех переселенных группах. В итоге все подопытные мыши умерли, находясь в идеальных условиях.

Джон Кэлхун создал по результатам эксперимента теорию двух смертей. «Первая смерть» — это смерть духа. Когда новорожденным особям не стало находиться места в социальной иерархии «мышиного рая», то наметился недостаток социальных ролей в идеальных условиях с неограниченными ресурсами, возникло открытое противостояние взрослых и молодых грызунов, увеличился уровень немотивированной агрессии. Растущая численность популяции, увеличение скученности, повышение уровня физического контакта, всё это, по мнению Кэлхуна, привело к появлению особей, способных только к простейшему поведению. В условиях идеального мира, в безопасности, при изобилии еды и воды, отсутствии хищников, большинство особей только ели, пили, спали, ухаживали за собой. Мышь — простое животное, для него самые сложные поведенческие модели — это процесс ухаживания за самкой, размножение и забота о потомстве, защита территории и детенышей, участие в иерархических социальных группах. От всего вышеперечисленного сломленные психологически мыши отказались. Кэлхун называет подобный отказ от сложных поведенческих паттернов «первой смертью» или «смертью духа». После наступления первой смерти физическая смерть («вторая смерть» по терминологии Кэлхуна) неминуема и является вопросом недолгого времени. В результате «первой смерти» значительной части популяции вся колония обречена на вымирание даже в условиях «рая».

Однажды Кэлхуна спросили о причинах появления группы грызунов «красивые». Кэлхун провел прямую аналогию с человеком, пояснив, что ключевая черта человека, его естественная судьба — это жить в условиях давления, напряжения и стресса. Мыши, отказавшиеся от борьбы, выбравшие невыносимую легкость бытия, превратились в аутичных «красавцев», способных лишь на самые примитивные функции, поглощения еды и сна. От всего сложного и требующего напряжения «красавцы» отказались и, в принципе, стали не способны на подобное сильное и сложное поведение. Кэлхун проводит параллели со многими современными мужчинами, способными только к самым рутинным, повседневным действиям для поддержания физиологической жизни, но с уже умершим духом. Что выражается в потере креативности, способности преодолевать и, самое главное, находиться под давлением. Отказ от принятия многочисленных вызовов, бегство от напряжения, от жизни полной борьбы и преодоления — это «первая смерть» по терминологии Джона Кэлхуна или смерть духа, за которой неизбежно приходит вторая смерть, в этот раз тела.

Возможно, у вас остался вопрос, почему эксперимент Д. Кэлхуна назывался «Вселенная-25»? Это была двадцать пятая попытка ученого создать рай для мышей, и все предыдущие закончились смертью всех подопытных грызунов.

Автор: Владимир Шевелев

Источник: cablook.

Источник

Социальная иерархия: эксперимент с крысами

Дидье Дезор, исследователь лаборатории биологического поведения университета Нанси (Франция), провел исследование поведения крыс, которое показало результаты, интересные для психологов.

С целью изучения плавательных способностей крыс он поместил в одну клетку шесть зверьков. Единственный выход из клетки вел в бассейн, который необходимо было переплыть, чтобы добраться до кормушки с пищей.

В ходе эксперимента выяснилось, что крысы не плыли вместе на поиски пищи. Все происходило так, как будто они распределили между собой социальные роли: были два эксплуататора, которые вообще никогда не плавали, два эксплуатируемых пловца, один независимый пловец и один не плавающий козел отпущения.

Процесс потребления пищи происходил следующим образом. Две эксплуатируемые крысы ныряли в воду за пищей. По возвращении в клетку два эксплуататора их били до тех пор, пока те не отдавали свою еду. Лишь когда эксплуататоры насыщались, эксплуатируемые имели право доесть остатки пищи.

Крысы-эксплуататоры сами никогда не плавали. Чтобы наесться досыта, они ограничивались тем, что постоянно давали взбучку пловцам. Автоном (независимый) был довольно сильным пловцом, чтобы самому достать пищу и, не отдав ее эксплуататорам, самому же и съесть. Наконец, козел отпущения, которого били все, боялся плавать и не мог устрашать эксплуататоров, поэтому доедал крошки, оставшиеся после остальных крыс.

То же разделение — два эксплуататора, два эксплуатируемых, один автоном, один козел отпущения — вновь проявилось в двадцати клетках, где эксперимент был повторен.

Чтобы лучше понять механизм крысиной иерархии, Дидье Дезор поместил шесть эксплуататоров вместе. Крысы дрались всю ночь. Наутро были распределены те же социальные роли: автоном, два эксплуататора, два эксплуатируемых, козел отпущения.

Такой же результат исследователь получил, поочередно поместив в одной клетке шесть эксплуатируемых крыс, затем шесть автономов и шесть козлов отпущения.

В результате выяснилось: каков бы ни был предыдущий социальный статус индивидуумов, они всегда, в конце концов, распределяют между собой новые социальные роли.

Исследователи университета Нанси продолжили эксперимент, исследуя мозг подопытных крыс. Они пришли к неожиданному на первый взгляд выводу, что наибольший стресс испытывали не козлы отпущения или эксплуатируемые крысы, а как раз наоборот — крысы — эксплуататоры.

Несомненно, эксплуататоры очень боялись потерять свой статус привилегированных особей в крысином стаде и очень не хотели, чтобы однажды их самих вынудили работать.

Материалы по теме

А вот ещё:

Животные могут «видеть» магнитное поле

Далеко не все земные организмы ограничены чувствами, которые доступны человеку. Некоторые из них обладают своеобразными сверхспособностями – к примеру, могут ориентироваться в пространстве по магнитному полю Земли. Долгое время механизм этого «магнитного чувства» вызывал споры, однако 2015 год положил дебатам конец.

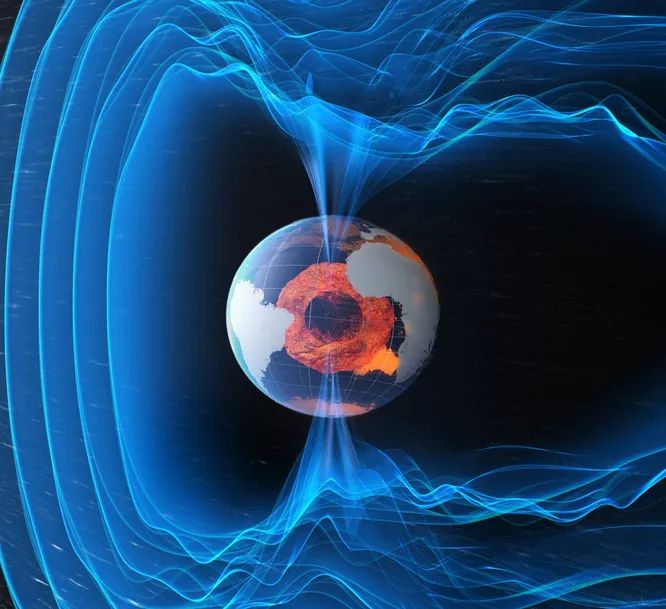

Со школьной скамьи мы знаем, какая именно сила ограждает все живое на нашей планете от смертоносного солнечного ветра: это магнитное поле Земли, порождаемое движением жидкого планетарного ядра и отражающее опасное космическое излучение. На поверхности Земли сложно найти такое место, где можно было бы изолировать себя от этого поля. И все же в нашей повседневной жизни мы крайне редко замечаем его воздействие.

«Мы», однако, это только Homo sapiens. Вид, который, как принято считать, обладает лишь пятью «традиционными» чувствами: зрением, слухом, обонянием, осязанием и вкусом. Природа моделью «пяти чувств» не ограничилась. Эволюция создала существ, которые способны воспринимать более полную картину физической реальности, чем люди, используя в своем сенсорном арсенале даже столь фантастические виды чувств, как ориентация в пространстве по магнитному полю Земли. Это явление — ощущение магнитного поля — называется магниторецепцией.

Но каким организмам и для решения каких задач могло понадобиться столь экзотическое по человеческим меркам чувство?

Магниточувствительные создания

«Такие животные, как птицы и бабочки, рутинно пересекали континенты задолго до того, как человек изобрел самолет. Как и пилоты, эти животные опираются на важный инструмент — компас, чтобы достигнуть пункта назначения ночью или в тумане», — рассказал «Популярной механике» специалист в области нейробиологии профессор Джонатан Пирс-Шимомура из Техасского университета в Остине.

Впервые ученые заметили, что птицы чувствительны к магнитному полю Земли, в конце XIX века. Позже произошли две мировые войны, в ходе которых для доставки важных сообщений активно использовали почтовых голубей. За время Второй мировой войны союзники доставили на европейский континент 16 000 почтовых птиц. Лишь 1% сообщений, отправленных с голубями, были зашифрованы — птицы настолько точно находили своих адресатов, что в дополнительных мерах осторожности не было необходимости.

Когда военная слава голубей дошла до научного сообщества, ученые задались вопросом — что же делает этих птиц столь искусными навигаторами?

Следующие десятилетия прошли в попытках подтвердить и объяснить этот феномен. Каких только способностей у голубей не нашли: возможность «слышать» сверхнизкие частоты, видеть ультрафиолет, ориентироваться по звездам и Солнцу. Однако даже такого впечатляющего списка было недостаточно, чтобы объяснить способность голубей и некоторых других птиц ориентироваться в пространстве и определять свое местонахождение по отношению к условному гнезду.

Только в середине 1960-х с гипотезы о магниточувствительности стряхнули пыль, а воззрениям тех времен был брошен вызов (тогда все считали, что птицы используют для ориентации в основном звезды и Солнце). Сначала немецкий ученый Ганс Фромм заметил, что птицы, даже находясь в изолированной комнате, где не видно Солнца и звезд, не теряли способности к ориентации. Фромм предположил, что дело в магнитном поле, однако дальнейшие опыты с помещением птиц в искусственные магнитные поля никаких значимых результатов не дали.

Бурый кожан из рода гладконосых летучих мышей ориентируется по магнитному полю Земли в полете. Способности к магниторецепции обнаружены и у других млекопитающих, в том числе у мышей, кротов и даже оленей.

Затем Вольфганг Вилтшко, также из Германии, решил провести собственный эксперимент с целью проверить, является ли причиной феномена чувствительность птиц к радиоизлучению. Вилтшко использовал ту же самую стальную комнату, что и Фромм: разработанное для имитации условий космоса устройство частично экранировало магнитное поле Земли. Он продержал птиц-зарянок в этой комнате значительно дольше, чем Фромм. Спустя три дня ученый к своему удивлению обнаружил, что птицы успешно научились ориентироваться по линиям слабого магнитного поля, в котором оказались. Это был первый эксперимент, который достоверно продемонстрировал магниторецепцию у животных.

Оказалось, что Фромм держал птиц в слишком сильных магнитных полях, недоступных их восприятию. Вилтшко же использовал слабые магнитные поля, и результаты удалось повторить. В статье 1966 года ученый суммировал: «Зарянки не ориентируются, если держать их в очень слабом магнитном поле. Однако если держать их в таком поле дольше трех дней, то они могут переориентироваться. И если затем изменить горизонтальный компонент этого слабого магнитного поля, поменяв магнитный север, то птицы учтут эти перемены».

Позже, в 1972 году, появился сам термин «магниторецепция». Новая исследовательская ниша привлекла множество ученых, и к 2015 году способность к магниторецепции смогли обнаружить у бактерий (так называемых магнитотактических), домашних кур, млекопитающих вроде европейской лесной мыши и замбийского землекопа, а также у некоторых видов летучих мышей, лис и оленей.

Несмотря на очевидный прогресс в изучении магниторецепции, ученые до сих пор не могут договориться об ответе на один ключевой вопрос: каков физиологический механизм «магнитного чувства»? Иными словами, какие именно части организма и каким образом за него отвечают?

В отличие от многих круглых червей (нематод), Caenorhabditis Elegans не паразитирует, а живет «на свободе». C. elegans — это первый многоклеточный организм, геном которого был полностью секвенирован. У этих нематод два пола: самцы и гермафродиты.

Навигатор в клюве

«Хотя уже ясно, что животные используют чувствительность к магнитному полю Земли для навигации в пространстве, механизм этой способности остается неясен. Используют ли они свои глаза или уши? Магнитное поле нашей планеты легко проходит сквозь тела животных, так что «сенсор» может оказаться даже глубоко внутри мозга», — рассказал профессор Пирс-Шимомура.

Две гипотезы, выработанные в результате многочисленных экспериментов, считают основными. Первая — наличие в некоторых частях организма магнетитов (Fe3O4), — оксидов железа, наиболее сильных магнитов среди всех когда-либо обнаруженных на Земле природных минералов. Предполагается, что при контакте с магнитным полем Земли этот минерал намагничивается, в процессе передавая понятный мозгу животного сигнал.

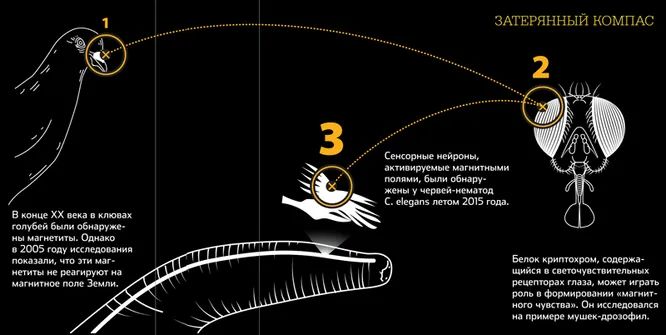

В конце XX века магнетиты были обнаружены в клювах некоторых птиц, включая голубей. Ученые предположили, что эти минералы и ответственны за работу «внутреннего компаса». Но исследования в начале XXI века многих заставили разочароваться в этой идее. В частности, в 2005 году появилась работа, в рамках которой было показано, что магнетиты в клювах голубей не реагируют на магнитное поле Земли.

А в 2012 году группе ученых из Университетского колледжа Лондона удалось продемонстрировать, что те самые клетки с магнетитами, которые ранее обнаружили в клювах голубей, являются на самом деле макрофагами, неспособными к передаче электрического сигнала. Открытие автоматически лишило эти клетки ответственности за магниторецепцию, заметно навредив имиджу «магнетитной» гипотезы.

Вторая гипотеза, которая набрала популярность уже в 2000-е годы, основывается на исследованиях светочувствительного (к синей части спектра) белка криптохрома, расположенного в сетчатке глаза. Криптохром участвует в регуляции суточных, или циркадных, ритмов у животных и растений. Причем существует два типа этого белка: первый встречается исключительно у беспозвоночных и регулирует суточные ритмы светозависимым способом; криптохром второго типа характерен также для позвоночных и, скорее всего, регулирует суточные ритмы независимо от света.

Согласно результатам экспериментов, проведенных с целью выяснить роль криптохрома в механизме магниторецепции, оба типа белка, возможно, могут участвовать в формировании «магнитного чувства». Одно из наиболее известных и наглядных исследований в этой области было проведено в 2008 году группой из Массачусетского университета.

Мушки дрозофилы были помещены в специальный освещенный лабиринт, где их приучили питаться вблизи источника электромагнитного поля. В ходе опыта мушки не смогли найти путь к своей кормушке после того, как ученые «выключили» их криптохром путем блокировки синего участка и ультрафиолета в спектре освещения лабиринта. При «включении» криптохрома насекомые вновь смогли с легкостью найти кормушку-магнит.

Эти результаты позволили ученым предположить, что криптохром все же играет определенную роль в формировании у животных «магнитного чувства». Физиологически за выполнение такой функции могут отвечать особые химические реакции, называемые реакциями пар радикалов: под воздействием света определенной длины волны две части одной молекулы (или просто близко расположенные молекулы) могут запустить каскадную реакцию, которая трансформируется в сигнал для содержащей эту молекулу клетки. Клетка, в свою очередь, оказывается способна передать этот сигнал мозгу. Именно такой механизм, возможно, лежит в основе участия криптохрома в процессе магниторецепции.

Антенна из нейронов

17 июня 2015 года на сайте журнала eLife была опубликована статья, которая вдохнула в область изучения магниторецепции новую жизнь. Впервые ученым удалось найти чувствительные к магнитному полю Земли нейроны и доказать, что они отвечают за работу «магнитного чувства» у животного — в данном случае у червя нематоды C.elegans.

Наш консультант профессор Пирс-Шимомура, один из авторов этого исследования, рассказал, как команде его научной лаборатории удалось совершить это открытие. Нематода C. elegans выбрана неслучайно: ранее при изучении червей этого вида у них были найдены молекулы, отвечающие за обоняние и осязание, которые, как выяснилось, используются и другими животными, в том числе человеком.

Сотрудники лаборатории заметили, что C. elegans при перемещениях почему-то стремится к магниту для холодильника. Чтобы выяснить, относится ли это как-то к магниторецепции, ученые решили проверить, как будут двигаться черви в условиях динамичных магнитных полей. Червей запустили в специальную трубку, вокруг которой искусственно генерировали магнитные поля. Когда трубу ориентировали в соответствии с магнитными полюсами (к примеру, север-юг, запад-восток), нематоды ползали по трубе хаотично. В условиях же вертикальной ориентации трубы черви стали постоянно ползти вниз.

«Ощущение низа черви получали от магнитного поля Земли, так как когда мы искусственно поменяли магнитное поле вокруг трубки, то нематоды стали ползти вверх», — пояснил профессор. Поведение нематод полностью согласуется с тем, как эти черви обычно мигрируют в Южном полушарии, где магнитное поле направлено вверх.

Чтобы определить, каким образом C.elegans чувствуют магнитное поле Земли, ученые точечно разрушили набор сенсорных нейронов червя с помощью специальных мутаций. Повреждение одного набора таких сенсорных нейронов, названных AFD-нейронами, приводило к неспособности червей к магнитной ориентации и остановке вертикального перемещения.

Затем ученые обнаружили, что AFD-нейроны можно активировать магнитными полями. Соответствующая реакция нейрона была получена даже после разрушения его синаптических связей. Это доказало, что AFD-нейроны сами по себе магниточувствительны.

«AFD-нейроны на своих концах обладают впечатляющей структурой, напоминающей антенну, которая может функционировать подобно компасу наномасштабов и гнуться в соответствии с магнитным полем Земли», — пояснил профессор.

По мнению ученого, дальнейшие исследования молекул, обеспечивающих магниточувствительность C. elegans, могут привести к обнаружению аналогичных скрытых молекул в других животных, к примеру, птицах и бабочках. Таким образом, совершенное открытие не только углубило наше понимание феномена магниторецепции у животных, но и, возможно, приблизило нас к полному описанию физиологического механизма этой удивительной способности.

Источник