- За окном октябрь – лучшее время для эффективной борьбы с тлей в саду, чтобы в следующем году все растения остались невредимыми

- Уборка на участке

- Применение древесной золы

- Выявление муравейников

- Посадка лопухов

- Посев пряных трав

- Где зимует тля и как избавиться от нее раз и навсегда

- Место зимовья тли

- Средства для борьбы

- Тли (Тля) – особенности морфологии и жизненных циклов

- Содержание:

- Систематическое положение

- Морфология

- Имаго

- Голова

- Строение тли

- Грудь

- Ноги

- Брюшко

- Половой диморфизм

- Яйцо

- Личинка

- Фенология развития Злаковой тли

- Развитие (жизненный цикл)

- Жизненный цикл немигрирующих тлей

- Фенология развития яблонно-злаковой тли

- Жизненный цикл мигрирующих тлей

- Фенология развития кровяной тли

- Жизненный цикл неполноциклых (аналоцикличных) тлей

- Живорождение у тли

- Другие циклы и переходные состояния

- Абиотические факторы

- Тли и муравьи

- Вредоносность

- Колония тлей на побеге подсолнечника

- Плодовитость и распространение тлей

- Личинка божьей коровки – враг тлей

- Борьба с тлями

- Карантинные мероприятия

- Агротехнические мероприятия

- Химический способ

- Биологический способ борьбы

За окном октябрь – лучшее время для эффективной борьбы с тлей в саду, чтобы в следующем году все растения остались невредимыми

Тля сгубила множество садов и огородов. Борьба с ней измотала многих дачников, и далеко не все из них сумели справиться с этим вредителем. Немало дачных участков оказались заброшенными или превращенными в лужайки только потому, что все посадки уничтожила тля.

Справиться с этим вредителем невероятно сложно. Секрет успешной борьбы с тлей – в регулярных работах, профилактических мерах, проводимых не только летом и весной, но и осенью тоже. Октябрь – лучшее время для проведения осенних работ на участке, целью которой является борьба с вредителями.

Уборка на участке

Разумеется, уборка и перекопка участка – это то, с чего нужно начать осеннюю обработку от вредителей. Тля, как и многие другие насекомые, буквально заполоняет с приходом весны сады и огороды, в которых осенью не были убраны упавшие листья, не подвергалась перекопке почва.

Собранные опавшие листья, бурелом, вырванные сорняки и прочий мусор нужно либо отправить в компостную яму, либо сжечь. Учитывая, что в данном случае целью уборки является борьба с вредителями, не нужно ставить компост, собранный мусор следует сжечь.

Применение древесной золы

Как только уборка и перекопка будут завершены, наступает черед применения древесной золы. Это народное средство – самый старый враг тли из всех, известных садоводам и огородникам.

Тля не переносит древесную золу. Это средство срабатывает даже в тех случаях, когда современные химические яды оказываются бессильны. Древесной золой нужно обработать все, что только возможно. Высокие плодовые деревья следует окурить.

Выявление муравейников

Муравьи и тля образуют тесный симбиоз. Муравьи поедают сладковатые вязкие выделения тли и относятся к ней весьма заботливо. Они оберегают колонии тли и способствуют их увеличению, а также восстановлению после обработки растений специальными средствами.

Поэтому необходимо выявить муравейники и обязательно найти скопления муравьев в земле. Эти насекомые далеко не всегда строят муравейники, особенно на дачных участках, на которых постоянно проводятся какие-либо работы. Они живут в земле, не только на окраинах участка, но и вдоль грядок, под деревьями и кустарниками.

Разумеется, необходимо принять все меры, нужные для удаления муравьев с участка.

Посадка лопухов

Если тли на участке слишком много и процветает ее колония уже несколько лет, есть смысл прибегнуть к небольшой хитрости. По краям участка нужно высадить обыкновенные лопухи.

Тля обожает лопухи. Если у вредителя появится возможность поселиться на этом растении, то все остальные посадки она не тронет. Разумеется, когда в начале лета вся тля перейдет на лопухи – их нужно будет удалить с участка вместе с вредителями.

Почти так же, как и лопухи, эффективны подсолнухи. Поэтому, если на вашем участке проблемы с тлей, во всех возможных местах нужно высадить эти красивые и полезные растения. Смотрятся в саду они очень красиво.

Посев пряных трав

Под зиму обязательно следует посеять петрушку, кинзу, сельдерей, мяту, укроп, мелиссу, базилик, розмарин и прочие пряные травы. Конечно же, семена не являются орудием борьбы с тлей, однако они ей способствуют.

Ростки зелени появятся по весне сразу же, как прогреется почва. И они будут издавать специфический аромат, который привлечет на участок божьих коровок – природных врагов тли. Чем раньше в саду и на огороде появятся божьи коровки, тем меньше проблем доставит тля.

Источник

Где зимует тля и как избавиться от нее раз и навсегда

Нашествие тли извечная проблема для огородников и садоводов. Казалось бы, что ее уничтожили, как на следующий год она появляется снова. Обычно борьба с этим вредителем начинается уже тогда когда визуально видно, что за вред он принес культуре. Сезонность таких процедур весенне-летняя. Но и зимой можно проводить профилактические меры, существенно помогающие в борьбе с паразитом.

Место зимовья тли

Чтобы провести борьбу с вредителем, сначала нужно определиться, где же он зимует. Тля переносит зиму в фазе оплодотворенного яйца, чаще всего возле листовых почек на кустах, деревьях, в прикорневой зоне.Так как у муравьев и тли симбиоз, то зиму насекомое может пережить в муравейнике. Если яйца находятся на коре или возле почек их легко можно заметить при осмотре деревьев.

Яйца располагаются группами. На коре будут выглядеть как черные блестящие мелкозернистые наросты. При обнаружении веток пораженных тлей их необходимо обрезать, сжечь за пределами участка, если срезать ветвь нет возможности необходимо механически ее очистить от яиц паразита, побелить раствором гашеной извести.

Муравьи «одомашнили» этого паразита для своих нужд. Тля во время питания растительным соком выделяет медвяную росу, что для муравьёв является лакомством. Поэтому муравьи заботятся о ней, переносят ее на разные растения, чтобы у тли было больше питательного материала.

Средства для борьбы

Есть много способов борьбы с тлей, в них входят как биологические, так и химические. Сначала всегда нужно применять народные средства, советы, так как они являются более безопасными для человека, окружающей среды, самого растения. При их использовании не нужно выжидать время перед сбором урожая. Народные средства:

- Механическое вымывание насекомого с растений водой со шланга.

- Опрыскивание растений мыльным раствором. 100 г дегтярного мыла растворить в 10 л теплой воды.

- Обработка культур настоем золы. Стакан золы развести в 5 л воды, настоять 12 часов.

- Опрыскивание настоем из табака. Стакан махорки, табака или окурков залить 5 л кипятка, настоять 24 часа, процедить, опрыскать пораженные растения.

- Острый настой. Готовят на основе острого перца, хрена и чеснока. 1 стручок перца, 1 корень хрена, пару его листьев, пару зубчиков чеснока, нарезать все на кусочки, залить 1 л кипятка, настоять 24 часа. Можно использовать один ингредиент, тогда его надо взять в 2 раза больше.

- Сосновый настой, 1 кг хвои залить 4 л кипятка, настоять неделю, ежедневно перемешивать. Перед обработкой развести настой водой в пропорции 50/50.

Все мероприятия лучше проводить в вечернее время. Опрыскивать культуру нужно обильно, чтобы раствор затекал на тыльную поверхность листьев, где в основном скапливается вредитель. В среднем для полного уничтожения тли нужно 2-3 процедуры.

Химические вещества это препараты резерва, когда уже никакие народные средства не справляются с этим вредителем. Химические растворы могут пагубно воздействовать на молодые побеги, а тля питается соком именно молодых растений, так как проколоть кожуру спелых она не может, поэтому не стоит злоупотреблять этими средствами. Чаще стараются использовать 2 вида средств, что относятся к группе кишечных и контактных. Первые поражают пищеварительную систему паразита, он умирает от голода, а вторые сразу воздействуют на насекомое. К более щадящим химикатам относятся: «Стрела», «Биотлин». К сильным растворам, что проникают в растение: «Интавир», «Актара», «Искра». После применения таких растворов употреблять в пищу или собирать урожай можно спустя 25-35 дней.

Дополнительные меры профилактики борьбы с вредителем – это высаживание на участки отпугивающих растений: бархатцы, мята, календула, ромашка, чеснок, лук. Привлечение птиц, насекомых, что питаются тлей. Для заманивания птиц стоит развесить кормушки, поилки, а для насекомых достаточно высадить пряные травы и морковь.

Тля, это широко известный паразит для садоводов, огородников. Он часто поражает различные культуры, но именно из-за его «популярности» существует такое большое множество средств, препаратов по борьбе с ним. Если постоянно использовать профилактические меры можно добиться исчезновения этого насекомого с участка.

Источник

Тли (Тля) – особенности морфологии и жизненных циклов

Тли (Тля) – подотряд отряда Равнокрылые (прежде были включены в состав отряда Полужесткокрылых); в пределах нашей страны водится порядка 1500 видов этих насекомых, многие являются вредителями культурных растений. [2]

Содержание:

Систематическое положение

- Класс – Насекомые

- Отряд – Равнокрылые

- Подотряд – Тли (Aphidinae)

Представители подотряда тлей:

- Тля вишневая

- Тля вязово-грушевая

- Тля гелихризовая

- Тля грушево-злаковая

- Тля грушево-зонтичная бурая

- Тля грушево-зонтичная зеленая

- Тля зеленая персиковая (оранжерейная, табачная)

- Тля зеленая яблонная

- Тля красногалловая яблонная

- Тля красносмородиновая

- Тля кровяная

- Тля крыжовниковая побеговая

- Тля сливовая опыленная

- Тля хмелевая

- Тля чертополоховая

- Тля яблонно-злаковая

- Тля яблонно-подорожниковая

- Тля-листокрутка грушевая

- Филлоксера (Тля виноградная)

Включает в себя:

- надсемейство – Хермесовые (Adelgoidea) включает семейства:

- Филлоксеры (Phylloxeridae)

- Хермесы (Adelgidae)

- надсемейство Тлевые (Aphidoidea) включает семейства:

- Настоящие тли (Aphididae)

- Галлообразующие тли (Pemphigidae). [5]

Морфология

Имаго

На поверхности тела в разных его областях часто располагаются бугорки, выросты, бугры, пушок, волоски различной длины и густоты (у Красной кровяной тли пушок может достигать 4 мм в длину). [5]

Голова

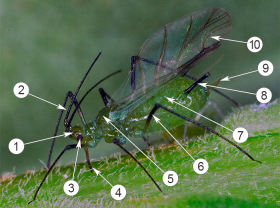

Строение тли

1 – голова, 2 – антенна, 3 – глаз, 4 – хоботок, 5 – грудь

6 – нога, 7 – брюшко, 8 – соковая трубочка, 9 – «хвостик»,

Органы зрения. Тли имеют многофасеточные глаза бурого, красного или черного цвета. Большинство представителей подотряда также отличаются наличием выступающиего триомматидия (трехфасеточного бугорка). У насекомых, не обладающих крыльями, органы зрения могут быть редуцированы до этих бугорков, а у крылатых тлей, напротив, голова дополнительно оборудована тремя простыми глазками. [5]

Несмотря на кажущуюся примитивность, тли имеют довольно острое зрение в сравнении со многими другими насекомыми. Строение органа зрения позволяет им отличать длинно- и коротковолновые части спектра, а значит, разделять красно-зеленые оттенки от сине-фиолетовых. Даже высокоразвитые пчелы имеют более простое устройство глаз и худшую способность различать визуальные объекты. [8]

Ротовой аппарат сосущего типа, представлен в виде 4-членикового хоботка большей или меньшей длины, которым насекомые прокалывают покровные ткани растений. Тли, живущие на злаках, имеют короткий и тупой хоботок, а насекомые, добывающие питание на полыни, отличаются длинным и заостренным хоботком. Самцы и самки тлей могут иметь редуцированный ротовой аппарат. [5]

Грудь

На груди могут быть расположены две пары перепончатых прозрачных (реже дымчато затемненных) крыльев,вторая пара которых всегда меньше первой.В промежутке между передне- и среднегрудью, а также на стерните заднегруди по бокам тела расположены дыхальца, в общей сложности две пары.

Ноги

Брюшко

На дорсальной части головы, груди и брюшка могут находиться выводные протоки железистых групп, выделяющие восковой белый пушок. Он выглядит в виде легкого «мучного» налета, препятствует загрязнению тела экскрементами и смачивание каплями воды. Данные железы в наименьшей степени выражены у галлообразующих тлей и насекомых, обитающих в почве. В некоторых случаях железистые группы преобразованы в бугорки; в этом случае они почти редуцированы, и пушок не продуцируют. [5] (фото)

Половой диморфизм

Яйцо

Личинка

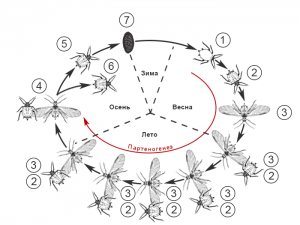

Фенология развития Злаковой тли

1 — основательница; 2 – бескрылая девственница; 3 – крылатая расселительница;

4 – полоноска; 5 – самка; 6 – самец; 7 – яйцо.

Развитие (жизненный цикл)

Тли – один из самых крупных подотрядов, которые встречаются в составе отряда Равнокрылых; их распространенность, обширность расселения и экологическое процветание во многом обусловлены способностью размножаться с чередованием половых и бесполых генераций. Особенности жизненного цикла зависят от разновидности тлей – немигрирующие (однодомные), мигрирующие (разнодомные), неполноциклые и др. В сравнении с прочими представителями отряда, тли отличаются хорошо выраженным половым и фазовым полиморфизмом. [2]

Жизненный цикл немигрирующих тлей

Жизненный цикл немигрирующих тлей ограничивается следующими стадиями:

В фазе яйца насекомые зимуют; зимовка всегда происходит на многолетних или, реже, двулетних растениях. Весной из яиц вылупляются так называемые основательницы:девственные самки. Они не имеют крыльев и потому продолжают жить на том же растении, на котором и появились, питаясь его соками. За время жизни каждая из них партеногенетическим путем рождает порядка полусотни личинок, вырастающих спустя недолгое время. [2]

Это так называемые бескрылые девственницы. Их задача – воспроизведение еще ряда поколений идентичных особей. Среди летних генераций, появившихся от бескрылых девственниц, появляются первые насекомые с крыльями, которых называют крылатыми девственницами, или расселительницами. Они обеспечивают перемещение и расселение колонии. [2]

Так как немигрирующие виды тлей приемлют только один источник питания, расселительницы перелетают либо на рядом расположенное растение того же вида, либо на родственный вид. Там путем живорождения они образуют и увеличивают новые колонии. И только с началом осени среди их личинок появляются полноценные представители обоих полов: нормальные самки и нормальные самцы. Происходит оплодотворение, и каждая самка откладывает на зиму по несколько яиц. [2]

Благодаря этому механизму, тли быстро заражают соседние растения, что способствует их угнетению и широкому распространению этих вредителей. [2]

К однодомным тлям с таким циклом развития относятся Капустная тля, Зеленая яблонная тля, Злаковая тля и другие. [10] (фото)

Фенология развития яблонно-злаковой тли

1 — основательница; 2 — бескрылая девственница; 3 — крылатая девственница-мигрант; 4 — полоноска;

5 — нормальная самка; 6 — нормальный самец; 7 — яйцо.

Жизненный цикл мигрирующих тлей

Если схематично представить жизненный цикл разнодомных тлей, это будет выглядеть следующим образом:

яйцо → основательница → бескрылая девственница → крылатая расселительница (крылатые мигранты) → девственница-переселенец → полоноска → нормальная самка (яйцекладущая) и нормальный самец → яйцо. [2]

Эти насекомые отличаются наличием более, чем одного кормового растения, что вызывает соответствующие изменения в их развитии, которое несколько усложняется в сравнении с развитием немигрирующих видов. [2]

Жизненный цикл также начинается с оплодотворенного и отложенного осенью яйца,зимующего на первичном хозяине. Весной из него появляется бескрылая основательница,отрождающая одно или два поколения бескрылых девственниц. В последнем из них появляются крылатые девственницы, или крылатые мигранты (migrantes),покидающие первичное кормовое растение и переселяющиеся на вторичного хозяина. Там они размножаются бесполым путем (партеногенез), и появляется несколько летних поколений девственниц-переселенцев (exuless.alienicolae). С наступлением осени среди них появляются крылатые самки-полоноски. Они возвращаются на первичное растение, где партеногенетически размножаются и рождают нормальных самцов и нормальных самок. Цикл завершается так же, как и в предыдущем случае: спариванием представителей обоих полов с откладкой яиц. [2] [10]

К мигрирующим видам относится, например: Черемуховая тля, у которой ранние фазы цикла начинаются на черемухе, а летние генерации появляются на злаках. Аналогичным образом происходит развитие Свекловичной тли: рождение основательниц происходит на калине и бересклете, а летние девственные поколения всю жизнь проводят на свекле или конских бобах; вишневая тля переселяется с вишни на подмаренник. [10] (фото)

Фенология развития кровяной тли

1 — основательница; 2 – бескрылая девственница; 3 – крылатая девственница;

4 – полоноска; 5 – самец; 6 – яйцекладущая самка; 7 – зимующая личинка; 8 – яйцо.

Серые стрелки — развитие вида на родине (как мигрирующего), оранжевый — развитие вида в отсутствии первичного хозяина (как аналоцикличный).

Жизненный цикл неполноциклых (аналоцикличных) тлей

Эта группа представлена мигрирующими тлями, которые не имеют возможности развиваться на первичном растении. Они сразу же попадают на вторичного хозяина, где размножаются исключительно бесполым путем. [2]

Схема жизненного цикла:

Самый яркий пример аналоцикличности – завезенная из Америки Кровяная тля. Ее первичным хозяином является американский вяз – растение, у которого нет «родственников» на территории нашей страны. Поэтому в России кровяная тля обитает только на яблонях (вторичное кормовое растение), при этом основательницы, появляющиеся из яиц, не могут там жить, для питания им нужен именно вяз. Они быстро погибают, а их потомки продолжают плодить поколения девственниц, не имеющих возможности откладывать яйца. Сформировавшиеся колонии гибнут осенью. [10] (фото)

Такими же особенностями отличается Табачная (персиковая) тля, у которой первичным хозяином является персик, а вторичным – табак и другие травы. В средней полосе и севернее, где персика нет, они живут только на травянистых растениях. [10]

Живорождение у тли

Другие циклы и переходные состояния

Среди тлей могут встречаться формы с другими разновидностями биологического развития. Например, бывают факультативно мигрирующие виды. Они отличаются тем, что в отсутствии первичного растения колония не погибает осенью, так и не отложив яиц, а живет на вторичном хозяине, образуя амфигонных (способных к половому размножению) самцов и самок. [2] (фото)

Других тлей отличает миграция между частями растений. Такой способностью обладает виноградная тля филлоксера, которая вначале развивается на лозах, а затем перемещается на корневую систему винограда, и хлопковая тля, переходящая с побегов в коробочки хлопчатника. [10]

Абиотические факторы

Тли и муравьи

Вредоносность

Многие представители подотряда являются опаснейшими вредителями растений. Их негативное воздействие заключается в следующем.

- Тли повреждают кормовые растения, выпивая их соки; обитают либо на надземных частях, либо на корнях. Это приводит к их истощению, уменьшению объема зеленой массы, плохому плодоношению, преждевременному опадению листьев, галлообразованию (образованию галлов), другим видам поражения и деформации частей; в ряде случаев питание тлей заканчивается гибелью растения, происходящей за несколько сезонов. Повторяя новые и новые витки своего жизненного цикла, тли способны практически бесконечно жить на одном и том же субстрате, вызывая его усыхание. [5] При этом, длительное питание этих насекомых соками растений, содержащими мало белка, не мешает им успешно развиваться и размножаться: у них нет необходимости в белковых веществах, так как, благодаря симбиозу с азотофиксирующими бактериями, они способны усваивать азот прямо из воздуха. [8]

- В процессе жизнедеятельности тли выделяют сладковатые экскременты – медвяную росу, которую слизывают муравьи. Таким образом, в «лице» муравьев они привлекают на возделываемые участки земли и других вредителей растений. У этих насекомых закреплены механизмы взаимной заботы друг о друге. [5] Тли дают муравьям пищу, а те в ответ оберегают их от хищников, переносят на неповрежденные сочные побеги и даже уносят самок в свои муравейники на зиму. Судя по древним находкам – кусочкам янтаря, в которых находили муравьев вместе с тлями – их взаимовыгодное существование имеет очень длительную историю, поэтому разрушить эту связь и изгнать вредителей бывает сложно, даже используя современные методы защиты растений. [8](фото)

- Тли переносят фитопатогенные вирусы, при этом, один и тот же вид насекомого способен распространять до 100 возбудителей опасных болезней растений – как, например, Персиковая (табачная) тля. [3]

Колония тлей на побеге подсолнечника

Плодовитость и распространение тлей

Вредоносность представителей этого подотряда усугубляется тем, что они отличаются чрезвычайно высокой способностью к репродукции. В средних широтах одна тля (основательница) за полный «оборот» жизненного цикла способна дать начало цели поколений, ведущей к появлению десятков тысяч вредителей. В середине или конце сезона количество насекомых на одном растении может возрастать настолько, что они практически сплошь покрывают его части, подходящие им для питания. (фото) И это не предел: в субтропических зонах, где бывает до 300 теплых дней в году, количество потомков одной тли составляет 10 13 насекомых. [8]

Помимо перемещения с одного растения на другое, за которое обычно «отвечают» крылатые формы тлей, расселение происходит и пассивно, что многократно усиливает вредоносность этих организмов. Так, насекомые, обитающие на корнях растений, распространяются, смываясь водой и проходя по оросительным системам, [9] а надземные виды, в том числе и бескрылые, за счет малого веса способны подниматься с потоками воздуха и парить в высоких слоях атмосферы. [8]

Личинка божьей коровки – враг тлей

Борьба с тлями

Карантинные мероприятия

Агротехнические мероприятия

Химический способ

Биологический способ борьбы

В борьбе с вредителями может использоваться завоз на территорию их расселения естественных врагов: наездник Афелинус против Красной кровяной тли, Божьи коровки (фото), яйцекладные Трипсы, Верблюдки, Богомолы и т.д. Например, личинка мужской особи древесного богомола за чуть менее, чем 3 месяца развития, съедает порядка полутора сотен люцерновых тлей. [8]

Перспективным направлением борьбы с вредными насекомыми представляется выведение сортов растений, устойчивых к вредителю. Так, известно, что Филлоксера не обитает на некоторых сортах винограда с густо опушенными листьями (американская лоза), так как не может к ним прикрепиться, но зато очень вредит гладколистным сортам (европейская лоза). Подобные механизмы превентивной борьбы должны осуществляться не только в виноградарстве, но и в других сферах растениеводства. [8]

Источник