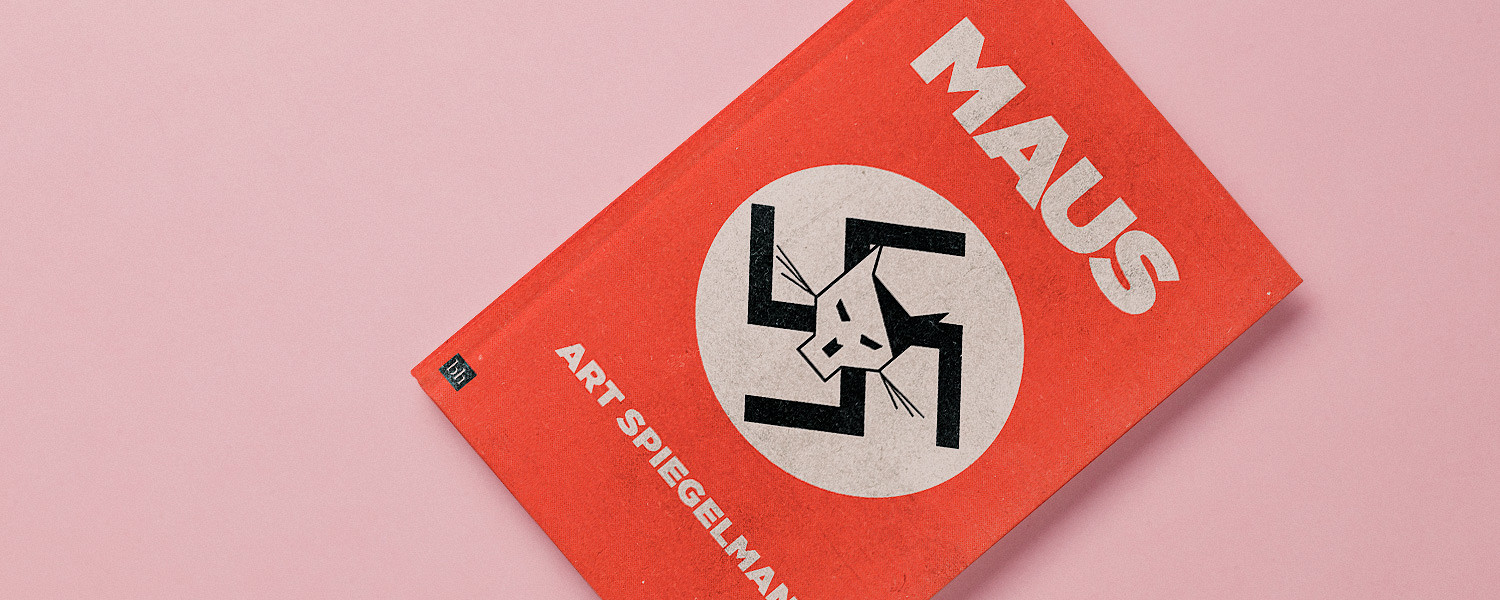

«Маус» Шпигельмана Откуда взялся, из чего сделан и почему так важен великий комикс о холокосте

«Воздух» составил гид по «Маусу» Арта Шпигельмана — единственному в истории комиксу, получившему Пулицеровскую премию, который наконец выходит на русском языке.

Андеграунд

При всей своей уникальности «Маус» не возник на ровном месте — за ним стоит долгая история американских независимых комиксов, в которой сам

Арт Шпигельман участвовал на протяжении двух десятков лет. В начале 1970-

х он приехал в Сан-Франциско, где несколько лет был важной фигурой в арт-

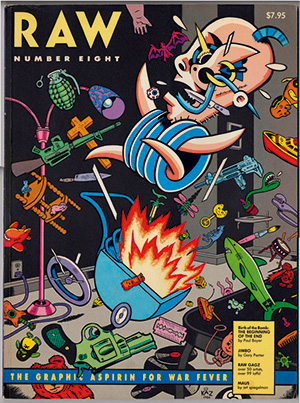

Потом Шпигельман уехал жить в Нью-Йорк, где со своей женой основал контркультурный журнал комиксов Raw. Каждый его выпуск был практически арт-объектом — они то печатали его на картоне, то делали обложку из пластика, то рвали случайные страницы, чтобы каждый номер тиража был уникальным. Raw подготовил читателя к тому, что в комиксах можно рассказывать не только приключенческие и смешные истории; там же выходили первые отрывки «Мауса».

Франсуаза Мули (художница, жена Арта Шпигельмана): «Авторам комиксов в то время было попросту некуда податься. Так что я подумала: можно сделать все самим. Из жажды созидания и родился Raw. Я купила печатный станок, что в 1977 году было редкостью. С помощью Raw мы показывали людям, что вообще возможно делать в комиксах, — что нет какого-то одного общего стиля, что каждый может найти свой голос. Это была такая потемкинская деревня, мы делали вид, что существует целое мировое сообщество независимых художников, рисующих комиксы. А потом это сообщество стало реальностью».

Буквы

Обычно все слова и надписи в большинстве комиксов пишутся от руки. А в «Маусе» буквы — это практически продолжение рисунка. У Шпигельмана к ним вообще особенное отношение: издателям, выпускающим «Мауса» на иностранных языках, он присылает специальное письмо, где объясняет, каким должен быть шрифт, почему в начале книги он отличается от того, что

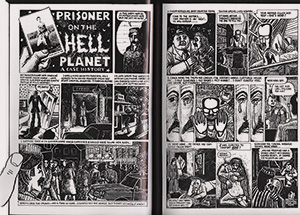

Захар Ящин (иллюстратор, шрифтовик): «Леттеринг в первую очередь имеет отношение к коммерческому комиксу, большим студиям, у которых плотный график работы и работа разделена между несколькими людьми — один рисует карандашами, другой чернилами, кто-то еще красит, последний вписывает текст. До «Мауса» я уже занимался леттерингом — обычно просто делал шрифт на основе почерка автора. Тут, к сожалению, так облегчить работу не получилось, ведь ручное исполнение всех надписей в комиксе — одно из главных требований Шпигельмана к переводу. «Маус» нарисован достаточно живым, будто небрежным штрихом. Шрифт там тоже разный, плавающий, его форма меняется. Все буквы, разумеется, я вырисовывал вручную, там порядка трехсот страниц, все пришлось написать. Кроме того, я делал оформление шмуцтитулов в начале каждой главы и звукоподражательные надписи внутри комикса. Сам «Маус» еще включает несколько страниц старого комикса Шпигельмана «Узник планеты Ад», там шрифт сильно отличается от остальной книги. Но в целом у Шпигельмана не особо виртуозный графический стиль, под него подделаться оказалось довольно легко».

Графика

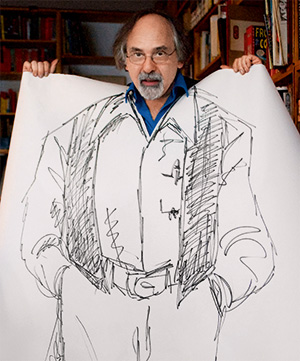

Арт Шпигельман (автор «Мауса»): «Мой стиль рисунка вырос из моих физических недостатков — у меня амблиопия, «ленивый глаз», из-за чего я с трудом вижу перспективу и объем. Наверное, поэтому я стал художником, а не бейсболистом. Тем не менее я не сразу хватаюсь за ручку, чтобы рисовать, когда приходят в голову идеи. Мне требуется много сил, чтобы выразить себя в рисунке, проще писать слова. Я сначала придумываю текст, а потом сокращаю мысли в картинки. Комиксы — это искусство краткости и сжатости. Надо уплотнить мысли в рамках одного кадра, насколько это возможно».

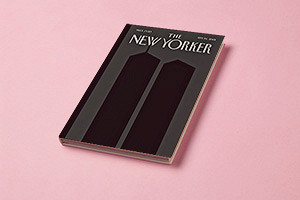

Пулицер

В 1992 году «Маус» получил специальный приз Пулицеровской премии — выдав его, жюри обошло вопрос, художественная это книга или нон-фикшн. Произведение Шпигельмана стало первым комиксом, получившим такую важную премию, и буквально в одночасье вывело весь жанр из гетто

Арт Шпигельман (автор «Мауса»): «Люди до сих пор спрашивают меня, почему я сделал «Мауса» в виде комикса. Ну а как иначе? Я рисую комиксы, это мой язык. В тот момент это казалось естественным — рассказать эту историю так. В итоге «Маус» изменил всю культурную парадигму. Комиксы перестали быть легкомысленным развлечением для детей. Я и остальные художники до сих пор расхлебываем последствия. После 1992-го все мало-мальски серьезные комиксы сравнивают с «Маусом». При этом большинство вообще не понимают, что к чему, — люди считают, что книга получила Пулицера исключительно потому, что написана про холокост. Конечно, я поднял серьезную тему — но это не значит, что отныне нужно писать только тяжеловесные комиксы на большие темы!»

Язык играет в книге ключевую роль: знание английского несколько раз спасает главного героя — отца Шпигельмана, Владека; неизвестный Шпигельману польский лишний раз подчеркивает разницу поколений. Наконец, Владек говорит по-английски с явными ошибками, и автор ради

Василий Шевченко (переводчик): «В книге есть несколько уровней языка. Авторская речь — абсолютно нормальный английский. Прямая речь Владека тоже нормальная, поскольку по сюжету он говорит по-польски, хоть в книге это и сделано по-английски. А вот рассказ его — с ошибками. Это язык польского еврея, который очень плохо говорит по-английски, примерно как русские на Брайтон-бич. Мы не хотели ничего изобретать, попытались по возможности передать то, как разговаривают люди из Израиля, которые выросли там, но сейчас живут в России. Это утяжеленный, местами корявый, нарочито неправильный язык, но это все-таки язык. Хотя в итоге с точки зрения русской речи он звучит гораздо менее коряво, чем по-английски. Но не хотелось превращать все в плохой одесский анекдот».

Родители

«Маус» — классический пример рассказа в рассказе; в его центре — история отца Шпигельмана, Владека, рассказанная сыну; вокруг — их разговоры в 1980-х. Естественным образом, одна из главных тем книги — отношения между поколениями и проблема памяти. Арт испытывает чувство вины за то, что не пережил того, что пережил его отец; для литературы о холокосте второго поколения, то есть написанной детьми жертв концлагерей, это

Марианна Хирш (журналист, литературовед): «В книге есть три пласта. Самый очевидный — что это история Владека Шпигельмана от 1930-х в Польше до его освобождения из Аушвица в 1945-м. Чуть глубже — отношения отца и сына в Америке 1980-х. Отец рассказывает историю, сын пытается передать ее с помощью самого близкого и знакомого ему языка — комиксов. Наконец, на самом глубинном уровне это история самого Арта Шпигельмана, человека, который живет под грузом чужого опыта и чужой памяти, памяти своих родителей. Вся история рассказана голосом Владека, но мы-то видим больше, чем голос, — мы видим визуальную интерпретацию, рисунки, сделанные Артом. Это история выживания отца, рассказанная сыном через его собственную интерпретацию, через его художественные решения».

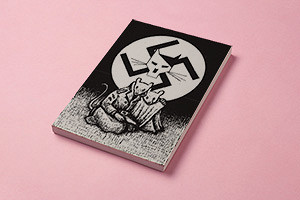

Шпигельман придумал говорить о расизме самым неожиданным образом — показав людей в виде животных. Евреи у него стали мышами, немцы — кошками, поляки — свиньями и так далее. Это одновременно самая противоречивая и самая сильная сторона «Мауса»; животную метафору часто обвиняли в излишней простоте, но она только подчеркивает ту стратификацию, которую пытались навязать нацисты. Шпигельман и сам понимает ограниченность приема — и использует это для усиления эффекта:

Арт Шпигельман (автор «Мауса»): «Как и всякая навязчивая идея, мысль о том, чтобы нарисовать людей в виде животных, пришла ко мне случайно. В начале 1970-х мне предложили нарисовать что-нибудь для андеграундного журнала Funny Animals. Я долго не мог ничего придумать, а потом посмотрел какой-то мультфильм про Микки-Мауса, из ранних, знаете, где он еще похож на джазмена. Я вдруг решил сделать комикс про чернокожих в Америке с черными мышами и ку-клукс-кошками. Мне потребовался один день, чтобы понять, что про судьбу афроамериканцев я не знаю ровным счетом ничего. Тогда эта метафора перекинулась на близкую мне историю угнетения целого народа. Когда я принялся работать над «Маусом» всерьез, я стал много читать про нацистов и Вторую мировую. Что меня поразило, так это то, что в антисемитской пропаганде 1940-х евреев изображали как крыс, грызунов. В карикатурах, на плакатах, даже в некоторых документальных фильмах. Обесчеловечивание — важный момент для любого геноцида. Этим занимались не только в нацистской Германии. Скажем, когда американцы бомбили Хиросиму, они рисовали японцев в виде летучих мышей».

Холокост

«Маус» — не первая книга на эту тему, но одно из первых произведений, поместивших холокост в контекст поп-культуры. У комикса, конечно, сразу появилась масса противников — его обвиняли в тривиализации трагедии, против него протестовали в Польше, поначалу его даже боялись печатать издательства. То, что в итоге «Маус» стал классикой произведений о

Арт Шпигельман (автор «Мауса»): «Когда я взялся за «Мауса», литературы о холокосте почти не было. Пока я делал книгу, мой отец был жив, и он мне все рассказал. Помню, что я смог прочитать все имевшиеся книге о холокосте на английском, просто заказав их в библиотеке, и потратил на это совсем немного времени — теперь это заняло бы целую жизнь. После «Мауса» мир изменился — пришли Спилберг и Роберто Бениньи и сделали свои фильмы про концлагеря, холокост попал в массовую культуру. Когда я писал книгу, такое невозможно было представить».

Источник

«Маус», комикс о Холокосте

Елена Фанайлова: «Маус» — легендарный графический роман (или комикс) о Холокосте американского художника Арта Шпигельмана, выходит по-русски. Во многих странах он стал и предметом споров и скандалов, и той книгой, по которой дети в школе изучают историю Второй мировой войны. Можно ли говорить столь «несерьезным образом» о такой трагической вещи, как Холокост?

Обсуждаем книгу с главным редактором издательства «Корпус» Варварой Горностаевой, которая “Мауса” представляет на ярмарке «Нон-фикшн»; с переводчиком текста Василием Шевченко, совладельцем магазина комиксов «Чук и Гик»; и с Юрием Сапрыкиным, главным редактором издания «Афиша Воздух».

За «Маусом» стоит определенная многолетняя легенда, можно сказать. Для России даже немного неудобно, что так поздно он вышел. Я ожидала, что это будет серьезное и тяжелое чтение, отчасти так и есть, но не ожидала, что в этой книге будет столько смешного.

Что для вас было неожиданным или эмоциональным пунктом в ваших отношениях с этим текстом, с этим рисунком?

Свобода в клубах. Арт Шпигельман, графический роман о Холокосте “Маус”.

No media source currently available

Варвара Горностаева: Есть такие книги, про которые не надо думать. Это большой подарок и помощь издателю. Обычно ты берешь книгу в руки и начинаешь рассуждать: аудитория, мужчины или женщины, возраст, пойдет или не пойдет. А есть книжки, про которые ты ничего не думаешь, просто ее берешь и понимаешь, что должен ее сделать, независимо ни от чего. Это ярчайший пример такой книги. Мы ее заказали у агентов, она пришла, мы ее передавали из рук в руки, этот один единственный экземпляр, думали об этом. Мы вообще не обсуждали — комикс, уместно, неуместно. Мы просто говорили, кто, когда и что будет делать, мы сразу работали с ней, все завертелось сразу. Проблема не в том, что в России позже всех. В России культура и традиция комикса отсутствует. Кто-то, как Вася, открывает прекрасный магазин, куда идет постоянная тропа тех, кто понимает и любит, но есть какие-то совсем наивные представления о комиксах, что это то, что читают наши дети, выдирая друг у друга из рук.

Елена Фанайлова: Даже человек, который делал леттеринг к этому проекту, я Захара Ящина имею в виду, сказал, что у него в молодости было представление о комиксе как абсолютно детской вещи, и «Маус» просто перевернул его представление о том, что такое комикс.

Варвара Горностаева: А дальше и разговор о том, чему посвящена книга, у нас происходит совсем не так, как в других странах, и разговор о Холокосте. Мы из этого ряда совсем выбились, и поэтому мы последние.

Елена Фанайлова: Варя, вы сказали о своей издательской эмоции, а человеческая эмоция какая-то есть?

Варвара Горностаева: В книге несколько временных пластов. Есть рассказ об истории конца 30-х, конца войны, собственно, история этого семейства, а есть история о том, как сын разговаривает с отцом, расспрашивает его подробно о том, как все происходило, есть взаимоотношения с отцом. Есть там персонаж, который вызывал у меня наибольший отклик, это главный герой, отец Шпигельмана Владек, который, на самом деле, ужасный старик, чудовищно всех раздражает, раздражает сына, мучает свою вторую жену. Вот это очень человеческая, очень примиряющая со всем тем, что происходит в самом главном это временном отрезке, история. Это поразительно точно и правильно включено в книжку. Это создает, с одной стороны, дистанцию ироническую, а с другой стороны, очень человеческий взгляд. Это сразу нас приближает ко всей этой истории, дает возможность о ней разговаривать.

Елена Фанайлова: Здесь надо сказать, что книга — рассказ отца Шпигельмана, Владека, о событиях с конца 30-х до конца сороковых годов, о Второй мировой и концлагерях, о гетто и уничтожении евреев.

Варвара Горностаева: То, что происходило в Польше в конце 30-х годов и дальше.

Василий Шевченко: Для меня никогда не стоял вопрос про комикс как что-то необычное. Я рос с ними рядом, читал их. Поэтому для меня сама по себе идея комикса о Холокосте. Я очень давно узнал о существовании «Мауса», когда заинтересовался, о чем они бывают за пределами книжек, которые мы читали в детстве. Прочитал я его лет в 14, по-английски. Все это можно достать в интернете. Но главное, что меня удивляет, это насколько «Маус» не столько тематически новаторский, но насколько он удивительно сделан. Когда ты владеешь языком комикса, тебе открываются потрясающие возможности, одновременно использование текста и картинки позволяет добиваться эффектов, которые ни один другой медиум, ни одна другая форма не может. И Шпигельман делает это потрясающе.

Там есть картинка, которая мне запомнилась и стала первым ярким впечатлением, когда Владек с Аней бегут из гетто. Это первая жена Владека, мать Арта, которая покончила жизнь самоубийством, и выяснение того, почему она это сделала, поиски матери потом привели Арта и к общению с отцом. И вот они бегут, Владек с Аней, из гетто перед тем, как это гетто ликвидируют, и перед ними лежит дорога, дорога куда-то, дорога в никуда. И ты понимаешь в комиксе, что что-то с этой дорогой не так. Когда ты приглядываешься, ты понимаешь, что дорога — это свастика. И вот такие вот моменты вгрызаются в память сильнее, чем что-то другое.

А во время перевода какие-то маленькие детальки, которых ты не замечаешь, вдруг начинают тебя сильнее задевать. В комиксе имеет значение, например, и размер текстового баллона, он задает темп, ритм. И начало «Мауса» идет очень маленькими баллонами, то есть ты читаешь это просто как текст. Читаешь, читаешь, и есть первая большая картинка, на которой ты делаешь паузу естественно, твой глаз как бы замирает и делает паузу. Это когда они едут в купе и видят деревню, над которой большой флаг со свастикой. Вот такие детали меня всегда в «Маусе» потрясали и продолжают потрясать до сих пор.

«Маус», комикс о Холокосте

Юрий Сапрыкин: Я, кажется, застал первое робкое появление «Мауса» на русском языке, которое случилось в 1993 году, когда ныне известный музыкальный пиарщик Саша Кушнир привез с Франкфуртской книжной ярмарки книжку, а его коллеги по журналу «Контркультура» Сережа Гурьев и Саша Волков как раз начинали издавать такой новый полусамиздатовский-полутипографский журнал «Пиноллер». И они, недолго думая, забабахали материал полос на 50, по-моему, с публикацией главы из «Мауса», с интервью со Шпигельманом, с подробнейшим объяснением каких-то традиций и культурологических аллюзий, которые с этим комиксом связаны. В общем, примерно то же самое, что мы пытаемся повторить сейчас, спустя 20 лет, — объяснить, откуда все это взялось. 1993 год, интернета не было, про комиксы мы читали в газете «За рубежом», что такие бывают, и тогда это, конечно, на меня это произвело сокрушительное впечатление. Во-первых, история про Холокост в картинках. Во-вторых, какая бездна, какой мир за всем этим стоит, мир именно графических романов, комиксов, попыток менять этот язык то в одну, то в другую сторону, это было совершенно потрясающе.

Понятно, что за прошедшее время этот шок успел пройти, и то, что сейчас меня больше всего в этой книжке трогает, это какая-то удивительная человеческая интонация. Разговор о самой страшной трагедии ХХ века ведется не на языке абстрактных понятий, вот на одной стороне добро, на другой — зло, на одной стороне свастика, на другой — горы трупов, и не на языке даже, скажем так, книжки Ханны Арендт «Банальность зла», когда тебе подробно объясняют механику всего этого процесса, а когда ты попадаешь буквально в шкуру этой мыши и проживаешь вместе с ней ее жизнь. А когда ты проживаешь жизнь, ты же не чувствуешь, что сейчас происходит величайшая трагедия века, ты просто ее проживешь, пытаешься как-то устроиться, здесь чуть-чуть выгадать, здесь спрятаться, здесь отвести от родных какую-то опасность, схитрить, а иногда совершить какую-то даже подлость, а иногда заметить что-то человеческое в твоих палачах или в твоих друзьях, которые тебя предают. В общем, при всей черно-белости этого комикса это очень разноцветный, полный оттенков мир, из которого постепенно вырастает эта всемирная историческая картина. И эта правда очень хорошо примеряется на себя, на то, как ты, не замечая всемирно-исторических тенденций, просто проживаешь свою жизнь, решаешь какие-то мелкие повседневные задачи, а вокруг тебя в этот момент творится история. Это очень легко представить и сейчас, и про нас, и в 2013 году.

Елена Фанайлова: Предлагаю нам послушать Захара Ящина, автора леттеринга. То есть он своей рукой переписывал текст Шпигельмана по-русски. Захар говорит, Юра, примерно о том же, о чем вы, о сочувствии, о том, что герои Шпигельмана вызывают почти прямую идентификацию. Ты можешь представить, как ты бы себя чувствовал, убегая в тревоге, спасая своих близких.

Захар Ящин: Я узнал о «Маусе» из журнала «Пиноллер», прочитал давным-давно. Это был первый серьезный комикс, о котором я узнал, графический роман. И поэтому, когда мне предложили сделать для него леттеринг, я был поражен, восхищен, удивлен, я чувствовал очень большую ответственность и честь, что ко мне обратились именно с таким заказом, с такой просьбой. Вот ощущение большой ответственности, оно на протяжении всей работы меня не покидало.

Елена Фанайлова: Как именно Шпигельман одобрил ваше письмо, ваш леттеринг, то есть то, как вы переводили английский текст в русский шрифт?

Захар Ящин: С самим Шпигельманом лично я не говорил, мы общались через издательство и через его секретаря. Но он смотрел на работу, и у него есть определенные требования для человека, который будет осуществлять леттеринг. Его книга издана, наверное, на всех языках мира, и есть определенные сложности с тем, чтобы попасть в его стиль, поэтому он составил специальный документ, и мы его придерживались, так же как все остальные. Я специально перед началом работы нашел в интернете примеры того, как делался леттеринг на всех остальных языках, точно был французский и немецкий; немецкий, кстати, более аккуратный, а французский, по-моему, сделан пером, а не фломастером. И я, собственно, придерживался его требований.

Елена Фанайлова: Знали ли вы, что выход книги во многих странах был связан со скандалами?

Захар Ящин: Вы, наверное, имеете в виду поляков. Да, я читал, что поляки обиделись и долгое время не издавали в Польше эту книгу. Но это понятно, потому что он нарисовал их в виде свиней, и кому понравился, что их так изобразили? Не знаю, где в Европе «свинья» не ругательное слово. Может быть, где-то в Азии это животное вызывает восхищение, а у нас и в Польше оно. Но, кроме этого, я не слышал больше ни от немцев, ни от кого-то еще, отголоски этих скандалов до меня не долетали.

Елена Фанайлова: Есть ли у вас любимый эпизод в комиксе «Маус»?

Захар Ящин: Тут полюбить очень сложно, это очень тяжелое произведение, несмотря на то, что комикс. Но больше всего мне, наверное, запомнилось повествование, которое идет до того, как Владек попал в концлагерь, то есть как они с семьей прятались, какие сложности, трудности им приходилось преодолевать и к каким ухищрениям прибегать, чтобы спастись от постоянного преследования, постоянного ожидания беды, этой постоянной тревоги. Это очень знакомое чувство, и я очень сопереживал герою в этот момент.

Елена Фанайлова: С какого возраста вы бы дали читать эту книгу своей дочери?

Захар Ящин: Я думаю, лет с 12-ти.

Елена Фанайлова: Вот такой у нас состоялся разговор с Захаром.

Варя, а Шпигельман легкий человек в переговорах?

Варвара Горностаева: Абсолютно. Насколько я понимаю, попыток издать «Мауса» было предпринято несколько уже в России. Не знаю, почему это не состоялось, потому что я знаю, по крайней мере, двух издателей, которые очень хотели это сделать. И, кстати, когда мы купили права на «Мауса», они тоже радовались. Это такое событие, которое в каком бы издательстве ни случилось, это национальное, я бы сказала, событие. Это было очень просто. Есть агенты, которые проводят переговоры, а Шпигельман просто одобряет. Там, кстати, сам Шпигельман писал комментарии к тому, что сделал Захар, буквально просил там какие-то палочки у буковок поправить, где-то что-то облегчить, а где-то, наоборот, утяжелить, вот и все, в этом он принимал участие. И когда мы уже подписали договор, он прислал, видимо, заготовленное заранее письмо, направленное издателю «Мауса» в любой стране, с тем, как нужно работать со шрифтом, с леттерингом, тоже очень располагающее к себе. Это именно не инструкция, а письмо к тому человеку, который будет это рисовать. И оно само по себе в виде комикса.

Василий Шевченко: Да, это одна страничка, на которой он просто дает примеры того, как надо это делать и как не надо. Потому что для него, собственно, как для человека, который в комиксы погружен, имеет смысл все: пространство, которое остается вокруг текста, пространство между буквами. Это все такие тонкие вещи, которые могут казаться не такими значимыми, но это все влияет на понимание, на впечатление от текста. И Шпигельман это знает и дает очень четкие примеры. Он пишет, что лучше бы найти фальшивомонетчика, который подделывает документы, и отдать комикс ему, но поскольку издательство, наверное, не сможет этого сделать, вот вам примеры того, как нужно это делать правильно.

Варвара Горностаева: Он даже в конце пишет: «Я вообще пишу такой ручкой» — и дает марку ручки, толщину стержня. Очень обстоятельно все.

Василий Шевченко: И он немножко становится похож на Владека в эти моменты.

Варвара Горностаева: И он, наверное, это знает, поэтому превращает все в такую шутку.

Елена Фанайлова: Юра, у вашего журнала тоже была попытка связаться со Шпигельманом?

Юрий Сапрыкин: И она состоялась в итоге. Интервью брал мой коллега Гриша Пророков, который моложе меня, он существенно лучше разбирается в комиксовой культуре. И конечно, самое смешное в этом интервью — попытка преодолеть эту 20-летнюю разницу в издании, когда интервьюер, извиняясь, говорит: «Не могли бы вы сейчас повторить просто то, что наверняка рассказывали уже тысячу раз». И Шпигельман, тоже с иронией к этому относясь, говорит: «Да, если мы хотим снова сесть за парту в первый класс и прочесть первые буквы алфавита, пожалуйста, я готов их произнести». И очень вежливо рассказывает всю историю своих подходов к «Маусу», как и из чего это выросло, про свою жизнь в Сан-Франциско в самые такие психоделические годы, и андеграундный журнал комиксов, который он вместе с женой издавали. И как ему показали мультфильм с Микки Маусом, и он понял, что можно рисовать людей в качестве зверей, и как он пытался сделать комикс про расовые отношения белых и чернокожих, а потом понял, что просто про борьбу чернокожих за свои права он не знает вообще ничего и не может влезть в шкуру черного американца, но зато он все знает про свою семью, про свою персональную историю, и вот именно это и надо делать. Несмотря на то, что эта история, наверное, повторялась тысячи раз, менее захватывающей она не становится от этого.

Елена Фанайлова: Мне нравится, как устроен ум Шпигельмана, и как художника, и как автора текста, как из переговоров почти бытовых с отцом вырастает история трагедии. Кажется, что Шпигельман никогда не выключает критику, когда, например, он говорит Мале, второй жене отца: «Послушай, я, кажется, рисую какую-то карикатуру, почти расистскую карикатуру на еврея, но я всего лишь стараюсь быть правдивым». Понятно, что жанр комикса подразумевает иронию, и понятно, что он любит отца и очень сильно к нему привязан, а отец, конечно же, зануда и брюзга, и страшно раздражает. И нужно очень любить человека, чтобы так записывать за ним и воспроизводить весь его неприятный характер.

Василий, я не очень хорошо знаю историю комикса, но мне кажется, что это все-таки довольно глубокий ход, я имею в виду эту работу с текстом для комикса вообще.

Василий Шевченко: Конечно! И когда «Маус» в 1986 году начал выходить, это была сенсация американского масштаба. Никогда еще комикс не говорил о такой проблеме и таким языком. То, что сейчас, спустя 20 лет, Грише приходилось преодолевать такие ситуации, что уже все известно, уже все это было, был уже «Список Шиндлера», давайте теперь вернемся назад, — тогда еще ничего не было. Тогда еще, о чем пишет Шпигельман сам, когда комикс начал выходить, он был первым, кто вдруг так затронул эту тему. И да, тогда, в 80-е, не было в массовой культуре таких текстов.

Елена Фанайлова: Тогда был очень важный фильм «Шоа» Клода Ланцманна, но он только выходил на экраны, еще люди не знали, как с этим работать. Ланцманн, кстати, предъявляет довольно похожую оптику, это оптика рассказа-свидетельства. Удивительно сравнивать эти две работы.

Василий Шевченко: И он сам потом, когда в книге «Мета-Маус» разбирает, отвечает на эти бесконечные вопросы, написал целую книгу об этом — интервью с ним и отчасти его тексты. И он говорит, что «когда мы начинали, не было ни Ланцманна, не было почти ничего про Холокост», а постепенно оно появлялось, и вместе с «Маус» тоже. Но для него «Маус» — это в первую очередь комикс, и очень важно, что вместе с комиксом люди впервые обратили внимание на то, какие проблемы, какие темы может поднимать комикс — жанр, о котором они так не думали. Он одним из первых начал раздвигать это привычное пространство, в котором жил комикс. Шпигельман вышел из довольно глубокой культуры андеграундного комикса, и в ней уже было много всего. Он же публиковал первую версию «Мауса», трехстраничную, она была гораздо более грубой, жесткий набросок о жизни мышей и котов в Аушвице. То есть оно уже было, но именно выход «Мауса» стал для массовой культуры явлением, раздвигающим границы привычного.

Юрий Сапрыкин: Мы говорим о какой-то традиции отражения Холокоста в массовой культуре, в которой место и значение «Мауса» трудно преувеличить. А к какой традиции внутри комиксовой культуры это принадлежит? Вот графический язык сам по себе — он же явно не сам его придумал, это продолжение чего-то. То, как это нарисовано, это откуда?

Василий Шевченко: Это все-таки конкретный стиль Шпигельмана. У андеграундного комикса нет конкретного языка. Мейнстримовый комикс до эпохи «Мауса» был очень понятным, ярким, не таким простым, как кажется, но тем не менее. Это такая фабричная артель, которая это делает, и в итоге получается рисунок понятной типологии. Андеграундный, альтернативный комикс — это любой другой комикс. Дальше внутри него уже может быть совершенно разный язык. Это может быть Харви Пекарс со своими гипертрофированным людьми, это может быть Шпигельман, который такой очень рваный, утонченный, с такими тонкими линиями, хотя сам Шпигельман все время стеснительно говорит: «Я, может быть, не лучший художник. » У него проблемы со зрением, которые ему мешают немножко рисовать. Андеграундные комиксы могут быть абсолютно разные, и в рамках этого Шпигельман — один из вариантов. Нет какой-то конкретной традиции, к которой он апеллирует, это его стиль, и вопрос в том, что он лежал тогда вне границ привычного. Тогда, в 80-е годы, вместе с «Маусом» и в мейнстримовых комиксах начинали происходить какие-то изменения, когда люди начинали внутри этого жанра экспериментировать. И тогда же в мейнстримовый комикс пришел Фрэнк Миллер, который туда принес совершенно другой стиль, под впечатлением от японского комикса, и люди увидели, как можно в мейнстримовых комиксах вдруг по-другому рисовать.

Елена Фанайлова: «Город грехов», наверное, самый известный в России фильм, снят по комиксам Фрэнка Миллера.

Василий Шевченко: И вот сейчас этот комикс выходит на русском. Язык комикса вообще особая вещь, в которой нет случайных деталей. И у авторов, которые этим языком владеют, нет ничего случайного.

Елена Фанайлова: А я продолжаю думать о том, как мне нравится текст Шпигельмана, особенно мне нравятся его самокритичные отступления. Например, один из моих любимых эпизодов — это его встреча с психоаналитиком, которому он жалуется после того, как уже вышла первая книга, она имела успех, и вот Шпигельман оказывается в ситуации творческого кризиса, и выясняется потихоньку, что его психоаналитик сам прошел Освенцим и заботится о бездомных кошках и собаках. «Не слишком ли много метафор?» — добавляет Шпигельман в уголке этой картинки.

Василий Шевченко: У психоаналитика Павла на столе стоит фотография кота, и Шпигельман показывает стрелкой на фотографию кота и говорит: не перебор ли с метафорами?

Елена Фанайлова: А коты — по книге это фашисты.

Василий Шевченко: Да, и он изображает Павла как мышь, и мышь сидит в кресле, и рядом с ней — фотография кота на столе.

Елена Фанайлова: И еще я обожаю Франсуаз, жену Арта Шпигельмана, в роли персонажа. Она такое его альтер эго, она задает ему вопросы не хуже второго психоаналитика, как-то шутит, помогает, когда Владек, то есть папаша Шпигельмана, совсем переходит всякие границы и пытается их эксплуатировать. Она француженка, то есть вроде бы он должен был изобразить ее в виде лягушки, как зображал приятеля Владека в лагере, но он изображает ее в виде мыши, потому что а) она сама хочет, чтобы он изобразил ее в виде мыши, и б) она принял иудаизм ради Владека. Франсуаза — мой любимый персонаж в этой истории.

Давайте поговорим о том, с чего начинала Варвара, об историческом контексте. Сейчас легко говорить о том, что это классика жанра, но большое сопротивление было, на самом деле, выходу этой книги. Я думаю, что в Америке этого был минимум, конечно же, и благодаря культуре комикса, и благодаря тому, что американцы вышли победителями во Второй мировой войне, и тому, что страна была готова к разговору о Холокосте, и благодаря серьезному освободительному движению, которое в Америке в то время уже произошло. Однако в Германии напряжение было, несмотря на то, что исторически травма войны была проработана, к тому времени, когда в Германии и Австрии книга выходила, была и литература, и кино по поводу Холокоста, в том числе, кстати, и даже уже в форме поп-культуры. В частности, фильм «Холокост», сделанный англичанами, был с энтузиазмом принят и в Австрии, и в Германии, там выдуманная история еврейской семьи с 30-х по конец 40-х годов.

Например, использование свастики и судебные процессы против книги в Германии — кто об этом может рассказать?

Василий Шевченко: Гораздо больше сложностей, чем в Германии, с изданием «Маус» были в Израиле. В Израиле второй том в итоге вышел, но из-за свастики нем они очень долго не могли его выпустить, и израильские издательства отказывались это делать — отчасти из-за свастики, отчасти из-за “несерьезного” отношения автора к Холокосту. Протесты были в Польше. И была знаменитая история, когда польский издатель «Мауса» — под его окнами был пикет против издания, и он выглядывал из окна в мышиной маске.

Елена Фанайлова: Второй том «Мауса» касается как раз 1944 года, непосредственно Аушвица и имеет ироническое название «И тут начались мои неприятности».

Василий Шевченко: Если знать, что это название подглавы, его неприятности — это он, уже пережив Аушвиц, идет в марше смерти на Дахау. То есть вот это уже неприятности, а до этого. Кто-то из моих друзей рассказывал, что он выезжал в прошлом году из Израиля с «Маусом» в рюкзаке, доблестные представители таможни нашли эту книжку и два часа допрашивали его по поводу того, что это за книга, почему она со свастикой, где вы ее купили. То есть для них это до сих пор сложный вопрос.

Елена Фанайлова: А на каком языке была книга?

Василий Шевченко: На английском.

Варвара Горностаева: На самом деле, здесь тоже первый вопрос, который возникает у людей, которые имеют отношение к книге, например, служба реализации — как только они видят обложку со свастикой, начинается легкая паника. И она сейчас начнется у магазинов. Мы заранее обратились к нашим юристам, чтобы они подготовили какую-то записку по этому поводу. Никто даже не посмотрит, что внутри этой свастики изображен кот, похожий на Гитлера, но уже начинается это вот на всякий случай.

Елена Фанайлова: В Германии в некоторых городах запрещали афиши, судебные дела даже были, а потом все это как-то разрешалось.

Юрий Сапрыкин: Подозреваю, что возмущения со стороны депутатов Госдумы или православных активистов в 2013 году именно свастика на обложке не вызовет. Если бы здесь были изображены русские солдаты в виде каких-то зверей, вот тогда бы началось. Но конкретная печальная ситуация 2013 года такова, что опять же подозреваю, что этой книжке сейчас ничего не угрожает.

Елена Фанайлова: Варя, вы ждете скандала или считаете, что книга пройдет незамеченной? Здесь неизбежные ножницы.

Варвара Горностаева: Я думаю, что Юра прав, в этом смысле книге ничего не грозит. И скандала не будет. Мы когда за нее взялись и как-то занимались ею, у нас предчувствия были довольно тоскливые в том смысле, что нам казалось, что этого опять никто не заметит. Но когда уже перевод был сделан, отредактирован, все было сверстано, мы отправили книгу в типографию и начали про нее сообщать миру, мы вдруг получили в ответ невероятный интерес. Нам каждый день звонят, пишут письма и спрашивают, когда же уже. А у нас книжка задержалась еще, потому что Шпигельман просит соблюдать абсолютно все, и она сделана так, как оно выходило в Америке, и это довольно сложно полиграфически, потому что не так все элементарно. И книжка задержалась, потому что типография с этим долго справлялась. И народ просто оборвал телефон, и мы поняли, что все-таки книга такого рода способна перевернуть ситуацию забвения и нежелания ничего знать. И я думаю, что слава богу, что мы ошибались. Вася даже заключил пари.

Василий Шевченко: Пари самое банальное. Мы с Женей Кононенко, которая в издательстве «Corpus» занимается, в частности пиаром, мы с ней поспорили, что эти 2 тысячи экземпляров первого тиража должны до Нового года обязательно разойтись. Я уверен, что это произойдет. Но я хотел бы еще вернуться к вопросу по поводу скандалов. Мне нравится маленький скандальчик, которого я жду, потому что из-за русского названия у нас здесь возникает совершенно случайная игра. Когда я искал по своим профессиональным интересам, сколько стоит «Маус» в интернет-магазинах, если есть предзаказ, и если ты вбиваешь «Маус», ты получаешь гораздо больше рюкзаков с Микки Маусом, тетрадок с Микки Маусом, но не комикс «Маус». Но верно и обратное: те, кто введет «Маус» в поисках Микки Мауса, обязательно получат обложку со свастикой.

Елена Фанайлова: С какого возраста можно давать подросткам читать эту книгу? Многие европейские мои друзья говорили, что у них это если не обязательный элемент школьной программы, то факультативный. Юра, своим детям с какого возраста вы бы дали это читать?

Юрий Сапрыкин: Я прежде всего считаю, что от детей не надо это прятать. Сами найдут. И я, как человек, листавший с грудного возраста какие-то альбомы Херлуфа Бидструпа или Жака Эйфеля, иногда ничего не понимая, я считаю, что эта книга может попасть в руки в любом возрасте, и все равно он какой-то своей частью в душе останется. Может быть, не будет до конца понята, но в любом возрасте она зачем-то нужна. Хотелось бы, если даже дети будут ее вертеть в руках в совсем бессознательном состоянии, чтобы потом им захотелось ее перечитать.

Елена Фанайлова: Варвара, вы рассчитываете на какой-то образовательный эффект?

Варвара Горностаева: Не образовательный, а скорее, какое-то человеческое переживание должно появиться у тех, кто взял эту книжку в руки.

Елена Фанайлова: Сыновья видели книжку?

Варвара Горностаева: Младший сегодня утром за завтраком увидел эту книжку. Как Вася говорил, какая-то яркая картинка должна остаться в памяти. Я хочу, чтобы он вспомнил когда-нибудь, что ему нужно эту книжку еще раз подержать в руках. И я тоже считаю, что ничего не надо прятать, и спросят — показать, рассказать, а может быть, почитать вместе, не обязательно все подряд. Это только благо. Они все равно должны об этом знать, и каждый родитель, зная своего ребенка, примерно понимает, когда с ним можно разговаривать об этих вещах, когда стоит начать, когда это не очень травматично. Некоторое время назад мы пытались читать вслух «Капитанскую дочку», и пришлось прерваться — очень страшно потому что. Он сказал: «Давай не будем. » Только этот момент неготовности и ранимости детской надо иметь в виду.

Елена Фанайлова: Еще развернемся к любимым эпизодам из графического романа Арта Шпигельмана «Маус». Я очарована образом тридцатилетнего Владека-жиголо. Первая глава, когда он говорит о себе, прямо гордясь собой, что «я был похож на Рудольфо Валентино, и меня называли Шейхом», он был такой популярный молодой человек у девушек. И он начинает рассказ о матери Арта Шпигельмана вовсе не с матери, а с Люси, предыдущей его девушки. И все особенности этого романа меня трогают, и даже какой-то прагматизм Владека, что ему нравится, что Аня богата, она из богатой семьи, и она умна. И он опасается того, что она слишком нервна, поскольку он обнаруживает таблетки у нее и волнуется, что же это за таблетки, но его друг-аптекарь объяснил ему, что она просто слишком худенькая, и поэтому она принимает эти таблетки.

Василий Шевченко: Он не случайно обнаружил, а он специально полез в ее аптечку проверять, и выписал все названия! И потом уже сверяет их с другом-фармацевтом.

Елена Фанайлова: Потрясающе, как в этом человеке мелочность могла сочетаться с широтой души, с обаянием, видимо, из-за которого он и выживает во всей этой ужасной истории, умея находить общий язык и с мышами, и со свиньями, и даже с кошками порой, которым он то чинит башмаки, то оказывает еще какие-то мелкие услуги. И еще, конечно, потрясает то, как он нашел Аню в концлагере, как благодаря своей какой-то, видимо, человеческой природе он находит венгерку, надсмотрщицу между мужским и женским лагерем (Аня находится в Биркенау, а Владек непосредственно в Аушвице), и как им удается встретиться. Это невероятно! Это благодаря венгерской девушке, любовнице эсесовского офицера, которая говорит, что «ради такой любви я готова передавать ваши письма, я готова вам помогать».

Василий Шевченко: Там часто все комическое остается в пространстве, где Арт общается с Владеком. Это сцена, когда Владек выкидывает его пальто. Пришел сынок в модном пальто в начале главы, а в конце главы он уходит и ищет свое пальто, и не находит его. Бежит выяснять сначала у мачехи, а потом выходит довольный собой Владек и говорит: «А я выкинул его! И его уже мусорщики забрали. Но я тебе отличную куртку из кожзама нашел. Я ее брал себе за полцены. » Он же все время такой комбинатор. Но при этом еще мне запомнилось очень, когда вдруг неожиданно посреди главы о гетто, когда они сидят в подвалах, и вдруг кто-то готовит пирог, и они бегут за этим пирогом все, какие-то деньги свои платят. И выясняется, что этот пирог приготовила жена одного из местных шишек, и он был приготовлен из стирального порошка вместо муки.

Юрий Сапрыкин: Очень важный момент, как там трагедия и комедия сочетаются. Всю муку и яйца они забирали из домов людей, которых уже отправили в Аушвиц, то есть ходили и подметали по сусекам все, что было. А потом оказалось, что запели стиральный порошок.

Василий Шевченко: И при этом все, кто мог купить себе кусок этого пирога, все травились, страдали и громко болели. И такие детали в повествовании, ты не можешь не обратить на них внимание.

Юрий Сапрыкин: Эта глава про гетто действительно крутейшая, это вот такая кульминация, когда ты уже понимаешь, к чему это все идет, что это все неизбежно, и все вокруг гибнут, и вот маленький ребенок, старший брат Арта, которого отправили в какую-то другую деревню.

Елена Фанайлова: Спасаться в другую еврейскую общину, но оказалось, что все трагически закончилось там.

Юрий Сапрыкин: Да, и он погибает, все, полный кошмар. И при этом там на каждой странице есть какая-то деталь, от которой прямо сердце замирает буквально. Владек говорит, допустим, Арту, что «мы прятались в бункере. Ты знаешь, что такое бункер?» — «Ну, в общих чертах знаю». — «Нет-нет, подожди, давай я тебе подробно нарисую, это каждому может пригодиться». И он рисует схему. Или потрясающий момент, когда он находит какого-то полицая, который обещает их вывести из гетто, говорит: «Это будет стоить дорого. Я вас вывезу, но я не вывезу родителей Ани». И Владек идет к родителям Ани и говорит, зная уже, что их не спасти: «Давайте свои золотые часы, свои бриллианты, нас всех спасут». И потом он описывает, как они уезжают, родители остаются: “И вот как же он кричал, как кричал”. Без истерики, безоценочно, никак это не рефлексируя, но при этом совершенно потрясающая глава. И как уже после того, как они узнают про смерть мальчика Рышo, и всех вокруг убивают, и они прячутся на этой обувной фабрике, он приходит к Ане и говорит: «Мы все равно должны жить до последнего. Ты мне нужна! Что бы ни случилось, мы должны просто жить еще, еще и еще один день».

Варвара Горностаева: Мой любимый персонаж этот несчастный Владек. Его действительно жалко! Каждый раз Арт приходит к папе за очередной порцией рассказов, и неминуемо там присутствует эта его вторая жена Мала, несчастная, с которой Владек все время сражается. Он ужасный скупердяй, причем это узнаваемая национальная черта, при этом у нас в семьях это так или иначе было — у кого отец, у кого муж, и все любят друг другу про это рассказывать истории. Эта история с пальто просто моя любимая история! Это такой гнев и возмущение. В общем, все его отступления от главного повествования вызывают восторг, все хочется пересказывать.

Источник