Кровяная тля

Вредители

Распространена в Туркестанской области. В последние годы вредитель встречается в Алматинской и Жамбылской областях. Повреждая яблоню, она вызывает угнетение деревьев, иногда их гибель. Особенно вредоносна кровяная тля в питомниках.

Питаясь соком, тли вызывают образование на коре узловатых утолщений – желваков, которые разрастаясь, трескаются, образуя глубокие язвы. Аналогичные повреждения образуются и на корнях.

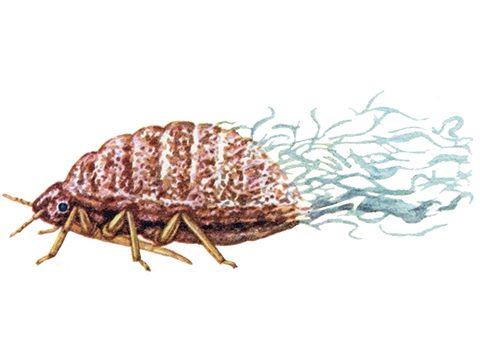

Тело тли покрыто белым восковым пушком, отчего ее колонии имеют вид снежных хлопьев. При раздавливании тли из нее выступает жидкость цвета крови: отсюда ее название — кровяная. Бескрылая самка тли – грязно-красного или бурого цвета, длина тела до 2,5 мм, яйцевидной формы, покрыта белым восковидным пушком. Крылатая самка – несколько крупнее, темно-коричневого цвета, с черными головой, грудью и ногами, пушок имеется только на конце тела.

Зимуют личинки на корнях яблони, в трещинах коры, на стволах. С началом сокодвижения на яблонях личинки выходят из мест зимовки и переползают в крону, где сосут соки из ткани коры и древесины. Личинки развиваются в бескрылых самок, которые отрождают до 150 личинок. За 20-25 дней отродившиеся личинки также превращаются в самок. В мае появляются крылатые самки. С наступлением жаркой погоды в июле-августе часть личинок переселяются на корни и здесь продолжает свое развитие. За сезон кровяная тля дает до 15 генераций.

Распространяется кровяная тля с посадочным материалом.

Источник

Тля кровяная

Кровяная тля

Eriosoma lanigerum

Яблонная тля , Кровяная яблонная тля Мохнатая тля , elm rosette aphid

Woolly (apple) aphid

Кровяная тля – карантинный вид. Завезен в Европу из Северной Америки 200 лет назад. Вид полиморфен. На родине развитие полноцикличное. Обоеполое поколение развивается на американском вязе, а девственное – на яблоне, а также на других плодовых породах. В тех района ареала, где американский вяз отсутствует, развивается только девственное поколение на яблоне. При раздавливании особи остается кроваво-красное пятно, за что насекомое и названо кровяной тлей.

Нажмите на фотографию для увеличения

25 % листьев

Морфология

Полиморфизм. Жизненный цикл вида состоит из нескольких морфологически отличающихся генераций.

- Основательница, появляется из яйца. Бескрылая.

- Бесполая девственница – несколько весеннее-летних поколений партеногенетических самок:

- Крылатая девственница;

- Бескрылая девственница;

- Полоноски – появляются к осени. Крылатые.

- Нормальные самки (амфигонные) – отрождаются из полоносок. Бескрылые.

- Нормальные самцы (амфигонные) – крылатые.

Все партеногенетические генерации кровяной тли, как и все представители надсемейства настоящих тлей – живородящие. [1]

Яйцо блестящего-черного цвета, удлиненно-овальной формы. [2]

Бескрылая девственница. Длина тела – 1,8–2,5 мм. Форма тела яйцевидно-эллипсоидная. Цвет покровов светлый или темно-бурый. Тело покрыто густым пушком белого цвета. Длина пушка на конце брюшка достигает 4 мм. Глаза трехфасеточные, усики шестичлениковые, длиной в ¼ длины тела. Трубочки есть. [1]

На спинной поверхности четыре продольных ряда многоячеистых железистых групп.

Третий членик усиков длиннее четвертого и пятого членика, вместе взятых. [2] У взрослых особей третий членик усиков длиннее четвертого и пятого вместе взятых; голени задних ног длиннее бедер практически в полтора раза; лапки у взрослых насекомых и у личинок всех возрастов двухчлениковые. Коготки на лапках короче первого членика. [3]

Крылатая девственница. Размер 1,8–2,3 мм. Удлиненно-эллипсоидная. Голова, усики и грудь черно-бурого цвета, брюшко желто-бурое. Железистые группы не выражены. Тело покрыто более коротким, чем у бескрылых особей, пушком. Многофасеточные глаза, шестичлениковые усики. [1] У взрослых особей третий членик усиков длиннее четвертого и пятого вместе взятых; голени задних ног длиннее бедер практически в полтора раза; лапки у взрослых насекомых и у личинок всех возрастов двухчлениковые. Коготки на лапках короче первого членика. [3]

Полоноска по внешнему виду аналогична крылатой девственнице. [1]

Нормальный самец (амфигонный). Хоботок отсутствует, длина тела – 0,5–0,6 мм. Бескрылый, оливково-зеленый, слегка опушенный. Белые усики из пятичлеников. Глаза многофасеточные, черные. Ноги белые, лапки одночлениковые. Трубочки незаметны. [1]

Нормальная самка (амфигонная). Хоботок отсутствует, длина тела – 0,8–1,1 мм. Ярко-оранжевого цвета, яйцевидной формы, слегка опушенная. Глаза сложные. Фасеток мало. Усики шести-, иногда пятичлениковые. Ринарии постоянные, окружены венчиком длинных ресничек. Все тело, кроме головы, заполнено одним крупным яйцом. [1]

Фенология развития (в сутках)

Развитие

Основательница отрождается из яйца весной. На родине вида, в Северной Америке, первичный хозяин вида – американский вяз. На его листьях и развивается поколение основательниц. Оно дает потомство крылатых девственниц, мигрирующих на яблоню.

В Европе, Азии и Калифорнии вид заселяет различные сорта яблонь. Основательницы не могут питаться соком яблони и погибают, не отрождая потомства. [1]

Бескрылая девственница, крылатая девственница. В Европе и Азии развитие вида аналоциклично и происходит на вторичных хозяевах – яблонях.

Личинки первого и второго возрастов зимуют на корнях кормового дерева, а также в трещинах коры скелетных ветвей и штамба. В холодные зимы, при температуре окружающего воздуха до –20 °C, личинки в кроне и на штамбе погибают. Зимовавшие на корнях пробуждаются весной при температуре почвы от +7 до +8,5 °C и переселяются на крону. Потепление до +14–15 °C провоцирует начало питания насекомых. Развиваются за 20–25 дней. Минимальный период развития может продолжаться 10–11 дней – с конца июня до середины августа.

Девственницы, появившиеся первыми, весной, отрождают до 200 личинок. Плодовитость второго и последующих поколений уменьшается до 30–50 личинок.

За вегетационный период кровяная тля дает 12, в Средней Азии – до 20 поколений, развитие которых накладывается одно на другое. Личинки подвижны. Переползают на значительные расстояния и разносятся ветром. Активное расселение в Крыму приходится на вторую половину мая. С июля часть личинок переселяется на корни, расселяясь на глубине до 30 см. Массовый переход в места зимовки приходится на октябрь. [1]

Крылатые полоноски появляются в сентябре-октябре в больших колониях тлей вместе с бескрылыми девственницами. Они активно летают над ветвями яблони и отрождают на обратной стороне листовых пластинок 3–6 личинок амфигонного поколения самцов и самок в равных соотношениях. [1]

Нормальные самки и нормальные самцы (амфигонное поколение) отрождаются в октябре. Спариваются. После откладки одного яйца самки погибают. Яйцо зимует.

Как указывалось выше, основательницы, появляющиеся весной из яйца на яблонях, гибнут из-за отсутствия питания.

В связи с этим полоноски и амфигонное поколение в Европе и Азии не играют в жизни вида активной роли и являются биологическим рудиментом. Это же явление наблюдается и в Калифорнии, хотя американский вяз, первичный хозяин вида, там произрастает. [1]

Близкие виды

Eriosoma lanuginosum Hart.

Морфологически близкие виды

По внешним признакам (морфологии) к описываемому виду близка Вязово-грушевая тля (Eriosoma lanuginosum). Мигрирующая форма живет на корнях груши, айвы, яблони. В сентябре полоноски переселяются на вяз. От описываемого вида отличается способностью образовывать на листьях крупный, 6–10 см в поперечнике, галл. Внутри этих образований основательница отрождает личинок, впоследствии развивающихся в крылатые формы. [7]

Цвет покровов беловато или красновато-желтый. В отличие от описываемого вида у взрослых (за исключением осенних крылатых, перелетающих на вяз) третий членик усиков короче четвертого и пятого, вместе взятых; голени задних ног в 1,2 раза длиннее бедер; лапки у взрослых и у личинок старших возрастов двухчлениковые; у младших – одночлениковые. Коготки на лапках у взрослых насекомых длиннее их первого членика почти в полтора раза. [3]

Кроме вышеописанного вида чаще других встречается тля Грушевая корневая желтая (Eriosoma flavum) и Тля грушевая (Eriosoma pyricola), так же сходные по строению с Кровяной тлей (Eriosoma lanigerum).

Географическое распространение

Ареал кровяной тли охватывает Западную Прибалтику, Закарпатье, Приднестровье, южные области Украины, Молдавию, Кавказ, Среднюю Азию, Западню Европу, Америку, Африку и Австралию. В Западной и Восточной Европе северная граница ареала ограничена январской изотермой – 3–4 °C.

Вредоносность

Кровяная тля заселяет в первую очередь молодые побеги у основания почек, на черешках листьев, часто на плодоножках. В местах питания насекомого образуются узловатые утолщения, состоящие из ткани рыхлой структуры и покрытые нежной корой. Желваки разрастаются и трескаются, образуя глубокие язвы. В язвы проникают гнилостные бактерии, приводящие к гибели растения. Взрослые деревья, пораженные кровяной тлей, через два-три года перестают плодоносить и погибают. [1]

Экономический порог вредоносности наступает при заселении 25% листьев. [8]

Пестициды

Химические пестициды:

Опрыскивание до распускания почек весной:

Опрыскивание по вегетации:

В личных подсобных хозяйствах:

Опрыскивание до распускания почек весной:

Опрыскивание по вегетации: [5]

Борьба

Агротехнические мероприятия. Рыхление почвы в питомниках. Тщательное обследование посадочного материала. [6]

Химический способ заключается в своевременном опрыскивании крон и штамбов и почвы под деревьями пиретроидами, фосфорорганическими соединениями, неоникотиноидами, минеральными маслами, инсектицидами на основе никотина [4]

Биологический способ борьбы.Численность вида регулирует специфический паразит из хальцид Aphelinus mali. Его завезли в Европу из Америки в 1920 году. [1]

Название вида и синонимы представлены согласно: [10]

При написании статьи также использовались следующие источники: [9]

Оставьте свой отзыв:

Отзывы:

Составители: Григоровская П.И., Зайцева Т.В.

Последнее обновление: 06.06.17 11:39

Статья составлена с использованием следующих материалов:

Васильев В.П. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений в трех томах. Том I. Вредные нематоды, моллюски, членистоногие (часть первая). Коллектив авторов. Под ред. акад. В.П. Васильева. К., «Урожай», 1973, стр. 496 с. ОК

Васильев В.П., Лифшиц И. З. Вредители плодовых культур . — М. : Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1958. — 392 с. — ил.

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2016 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России)  Скачать >>>

Корчагин В.Н. Вредители и болезни плодовых и ягодных культур. Альбом. М., «Колос», 1971. 160 стр с илл. ОК

Матесова Г.Я., Митяев И.Д., Юхневич Л.Я. Насекомые и клещи – вредители плодово-ягодных культур Казахстана, Изд Академии наук Казахской ССР, Алма-Ата, 1962 год

Ванек Г., Корчагин В.Н., Тер-Симонян Л.Г. Атлас болезней и вредителей плодовых, ягодных, овощных культур и винограда. Братислава.–М. Природа. Агропромиздат. 1989 г. 413 с., илл. Иллюстрации из книги. ©

Сэвеску А. Защита растений. Альбом. Том I: Вредители плодовых деревьев, ягодников и виноградной лозы. Перевод с румынского. – Бухарест, издательство «Меридиане», 1963. – 279 с., илл. Иллюстрации из книги ©

Источник

Биологический метод борьбы с кровяной тлей

Распространена на Украине (Одесская, Закарпатская, Крымская обл.), на Северном Кавказе, в Закавказье, в Узбекистане и Казахстане.

Тело тли покрыто белым восковым пушком в виде длинных нитей; бескрылые тли красноватые или темнобурые, крылатые самки темнокоричневые со светлобурым брюшком. Длина тела взрослых тлей 1,8—2,5 мм. Если тлю раздавить, останется красное пятно, отчего она получила название кровяной.

Живет кровяная тля колониями на стволах, толстых ветках, на молодых (однолетних) побегах, вблизи корневой шейки и на корнях деревьев. Размножается быстро: в зависимости от климатических условий в течение сезона дает от 12 до 17 поколений. На Украине кровяная тля встречается на яблоне и лишь изредка на груше. Вредоносность ее заключается в том, что пораженные тлей деревья в той или иной мере истощаются, запаздывают с началом вегетации и преждевременно сбрасывают листья. В результате сокращения периода вегетации уменьшается прирост. С другой стороны, в местах поселения колоний тли появляются вздутия, которые часто растрескиваются, и в этих местах образуются раны, нередко загнивающие, что приводит к отмиранию целых веток. При сильном поражении плодовых деревьев кровяной тлей урожаи их снижается на 30 и более процентов. От кровяной тли больше страдают молодые деревца, которые при сильном поражении часто погибают уже через два-три года. Взрослые деревья более устойчивы, но при сильном поражении тлей они также погибают, особенно при сильных морозах и после засухи.

Родиной кровяной тли является Северная Америка, откуда она с посадочным материалом завезена в Европу. В России эта тля впервые появилась в 1862 г. в Никитском ботаническом саду на южном берегу Крыма, куда была завезена с посадочным материалом из Франции. Вредоносность тли проявилась быстро: через несколько лет в Никитском саду погибла школка в 5000 саженцев. Во многих местах начали гибнуть взрослые деревья, особенно карликовой формы, широко распространенной на южном берегу Крыма. Несмотря на очевидный большой вред, который наносила кровяная тля яблоням, в свое время не было принято надлежащих мер для ее уничтожения, и тля вскоре распространилась по всему Крыму, проникла в Молдавию, на Кавказ, в Среднюю Азию.

Химические меры, применявшиеся в борьбе с кровяной тлей, не дали удовлетворительных результатов. Колонии тли часто держатся скрыто — под отставшей корой, в трещинах, коры ит. д., где они недоступны для опрыскивания. К тому же восковой пушок, которым покрыто тело тли, является для нее хорошей защитой: жидкость стекает с тела тли.

Массовое размножение кровяной тли отмечалось не только= в нашей стране, но всюду, куда она была завезена. В то же время на родине, в Северной Америке, она встречается в небольшом количестве. Слабое размножение кровяной тли на ее родине объясняется наличием там ее паразита афелинуса. Отсюда возникла необходимость с целью борьбы с кровяной тлей ввозить и афелинуса в те страны, в которые была завезена тля.

В СССР в 1926 г. для борьбы с кровяной тлей был ввезен афелинус, выпущенный в Закатальском районе Азербайджанской ССР. В 1930 г. он ввезен снова и выпущен в Крыму, откуда в дальнейшем был распространен всюду, где встречалась кровяная тля.

Афелинус (Aphelinus mali Hal.) относится к перепончатокрылым насекомым семейства хальцид. Тело его черное, брюшко с желтобурым рисунком, длина тела 1,2 мм,

Афелинус заражает преимущественно личинок тлей средних и старших возрастов. Пораженная тля вздувается, темнеет и постепенно становится блестяще черной. Белый восковой пушок с нее спадает. Погибшая тля остается прикрепленной к той ветке, на которой находилась.

В тело тли самка афелинуса откладывает одно яйцо, из которого через два—четыре дня выходит личинка. Развитие ее продолжается 8—12 дней. За это время она съедает все содержимое тела тли. Стадия куколки продолжается 8—12 дней. Взрослый афелинус прогрызает на спинной стороне тела тли отверстие и выходит наружу.

Продолжительность жизни взрослого наездника равна 13—14 дням. Он совершенно не принимает пищи, только пьет воду из капелек росы.

Самка афелинуса в течение жизни откладывает до 100 яиц. В течение сезона афелинус дает 6—9 поколений и при благоприятных условиях за лето может размножиться в большом количестве.

Летает афелинус плохо, на небольшое расстояние. В лучшем случае он может перелететь на соседнее дерево. Таким образом, в очагах размножения кровяной тли афелинуса нужно размещать на возможно большем количестве деревьев.

Афелинус хорошо размножается в условиях сухого климата; в местах с обильными весенними осадками активность его слабая. Ввезенный в СССР, этот паразит акклиматизировался вполне успешно во всех районах распространения кровяной тли. В период 1930—1933 гг. он был распространен на площади свыше 40 тыс. га сада.

Чтобы оценить эффект использования афелинуса, приведем соответствующие расчеты, касающиеся Крымской области, произведенные энтомологом Чугуниным.

В Крыму до ввоза афелинуса химическая борьба с кровяной тлей проводилась на площади свыше 2,5 тыс. га садов. Расходы на борьбу с нею составляли ежегодно 175 тыс. руб. От повреждений тлей в тот период на общей площади 9 тыс. га погибало ежегодно около 9 тыс. деревьев. Если оценивать каждое дерево в 200 руб., то получится, что убыток от преждевременной гибели деревьев составлял 1 млн. 800 тыс. руб. Следовательно, только по Крыму убытки от кровяной тли составляли ежегодно около 2 млн. руб. При этом еще необходимо иметь в виду, что ежегодно имел место значительный недобор урожая плодов, что в еще большей мере увеличивало ущерб, наносимый кровяной тлей.

Акклиматизация афелинуса совершенно исключила надобность в применении каких-либо других мероприятий в борьбе с кровяной тлей. Размножение кровяной тли всюду оказалось подавленным в такой степени, что она потеряла значение как серьезный вредитель яблонь. В настоящее время тля встречается в очень небольшом количестве.

Необходимо иметь в виду возможность заноса кровяной тли в новые сады колхозов и совхозов. В этих случаях следует немедленно выпустить афелинуса. С другой стороны, в районах с большим количеством осадков (например, в некоторых западных областях УССР, прилегающих к Карпатам) дожди смывают с деревьев пораженных тлей вместе с зимующим афелинусом, и это ослабляет его деятельность. В этих случаях целесообразно сохранять афелинуса в течение зимы в искусственных условиях, а весной выносить его в сады.

Для сохранения и расселения афелинуса необходимо проводить следующие мероприятия:

1. Заготовлять поздней осенью ветки, покрытые пораженными тлями. В первую очередь следует срезать жирующие побеги, на которых также встречается пораженная тля. Не следует срезать побеги с пустыми шкурками тлей, из которых паразиты уже вышли. Срезанные веточки надо связать пучками и в течение зимы сохранять где-нибудь в сарае.

2. Развешивать на деревьях веточки с зараженными тлями ранней весной, чтобы афелинус в течение лета мог расселиться на большей площади и поразить большее количество тлей. Развешивать срезанные побеги следует тогда, когда установится сухая и теплая погода, так как выпадающие осадки затрудняют деятельность афелинуса. Для развешивания веточек с афелинусом следует выбирать более зараженные и с более густой кроной деревья. На 1 га сада веточки следует размещать на 4—8 деревьях, причем на них в общей сложности должно быть 10—15 веточек, содержащих 200-300 пораженных тлей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник