Крысы

Крысы представляют род грызунов и семейство мышей, при этом в семейство входит больше 60 видов грызунов. Считается, что крысы – это уникальные млекопитающие, жизнь которых тесно связана с жизнью людей. Человек содержит декоративные виды в качестве домашних питомцев. Крыса также используется в качестве подопытных животных для проведения различных научных экспериментов.

Описание крыс

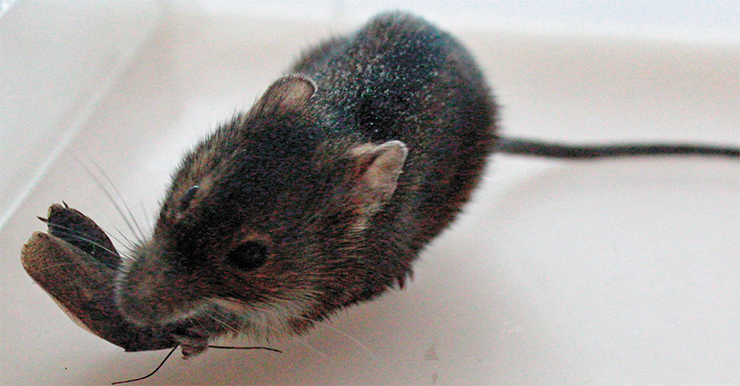

Крысы – это самые распространенные млекопитающие данного семейства. Их можно встретить в любой точке нашей необъятной Планеты. Не смотря на свою принадлежность к семейству, крысы отличаются от мышей не только внешним видом, но и характером поведения. Кроме этого, размеры крыс значительно больше, по сравнению с мышами. Их тело более развитое, мордочка более вытянутая, а нос более удлиненный. Глаза у крысы сравнительно маленькие, как бусинки.

В случае опасности, эти грызуны начинают выделять сильно пахнущий секрет, благодаря чему об опасности узнают остальные представители семейства. Не смотря на свои размеры, строение тела таково, что они способны пролезть через небольшие отверстия, которые составляют около 25 процентов от общего обхвата тела.

Внешний вид

У этих представителей мышиного семейства характерное, как для грызунов, строение туловища, которое достаточно мощное и имеет овальную форму. Взрослые особи вырастают в длину от 8 до 30 см, при этом их масса может составлять от 40 до 510 граммов. Существуют виды, которые заметно отличаются от своих собратьев, в зависимости от видовых показателей, а также от среды обитания.

Морда крысы заостренная и вытянутая, с маленькими глазами и ушами. У большинства разновидностей хвост абсолютно голый, покрытый чешуйками и редкими шерстинками. Черные крысы отличаются тем, что хвост у них полностью покрыт густой черной шерстью. Как правило, у крыс довольно длинный хвост, величина которого соизмерима с длиной тела, а иногда и превосходит этот показатель. Хотя следует отметить, что существуют и короткохвостые крысы.

Челюсти этого грызуна вооружены парами резцов, которые заметно больше зубов. Коренные зубы расположены плотными рядами, что позволяет грызуну быстро и активно измельчать пищу. Между резцами и коренными зубами можно наблюдать участок, на котором зубы не растут. Клыков у крыс нет, хотя это всеядные млекопитающие. Резцы у крысы растут постоянно, что требует постоянного стачивания, иначе животное не сможет полноценно закрыть рот. Это связано с тем, что у резцов отсутствуют корни. Передняя часть резцов значительно прочнее задней части, поскольку она покрыта прочной эмалью. В результате, стачивание резцов происходит не равномерно, и они со временем приобретают долотовидную форму. Зубы у этих зверьков настолько крепкие, что крыса запросто справляется с преградами в виде кирпича или бетона, хотя изначально они предназначались природой для добывания исключительно растительной пищи.

Интересно знать! Крысы имеют достаточно густой и плотный шерстяной покров, благодаря хорошо выраженному остевому волосу. Окрас шерстяного покрова может быть различным, как серовато-бурым, так и темно-серым, с присутствием различных, красноватых, оранжевых или желтых оттенков.

На лапках у крыс хотя и имеются мозоли, но они слабо развитые. Благодаря наличию мозолей, многие животные быстро перемещаются по любым поверхностям. Подобный недостаток у крыс компенсируется за счет цепких и подвижных пальцев на лапах. Поэтому крысы могут вести, как наземный, так и полудревесный способ жизни. Они легко перемещаются по деревьям, поэтому обустраивают свои гнезда в дуплах деревьев или используют уже готовые гнезда других животных и птиц, оставленные ими по разным причинам.

Характер поведения и образ жизни

Крысы считаются невероятно подвижными живыми существами и невероятно выносливыми. Как для животных такого размера, они хорошо бегают, набирая скорость до 10 км/час, преодолевая при этом преграды высотой до 1 метра. Ежедневно эти грызуны преодолевают в среднем 12 километров. Они прекрасные пловцы и ныряльщики, поэтому запросто могут ловить рыбу. Без ущерба своему здоровью крысы могут находиться в воде до 3-х суток, а то и больше.

В качестве убежища для грызунов могут послужить норы, покинутые другими животными, а также искусственные укрытия и гнезда различных птиц. Если это необходимо, то крыса способна вырыть для себя нору самостоятельно.

Крысы без проблем могут вести обособленный образ жизни или формировать семейные группы, а также территориальные общины. В колонии может находиться несколько сотен особей, которые подчиняются одному доминирующему самцу и нескольким доминирующим самкам. Каждая такая группа способна контролировать территорию около 2-х тыс. метров квадратных.

У крыс слабое зрение, отличающееся небольшим углом обзора, порядка 16 градусов, поэтому крыса постоянно вращает головой в разные стороны, изучая пространство вокруг себя. Считается, что крысы воспринимают окружающее пространство в серых тонах, а сплошная темень представляется красным цветом.

Интересный факт! У крысы прекрасно развитые обоняние и слух, поэтому животные способны слышать звуки, частотой до 40 кГц.

Грызуны способные различать запахи на незначительном удалении. При этом следует отметить, что они без особых проблем выдерживают радиацию в пределах 300 рентген в час.

Сколько живут крысы

Этот показатель напрямую связан с видовой принадлежностью. Если брать серых крыс, то в природных условиях их средняя продолжительность жизни составляет не больше полутора лет, хотя отдельные особи доживают до 3-х лет.

Если брать черных крыс, то они и вовсе живут менее года. Находясь в условиях лабораторий при различных научных учреждениях, крысы живут в 2 раза дольше. В книге рекордов Гиннеса есть данные о самой старой крысе, которой удалось прожить почти 8 лет.

Источник

Грызуны выходят на охоту

Первая ассоциация, которая возникает у человека при слове «хищник», – «охота». Если охотится, значит, хищник. Но точнее будет сказать, что хищничество представляет такую форму трофических (пищевых) взаимоотношений, когда одно животное питается плотью другого, а охотник, в отличие от трупоеда, при этом еще сам нападает и убивает свою добычу. Но самое удивительное, что вполне успешные специализированные хищники и охотники обнаруживаются и среди растительноядных грызунов, воспринимаемых нами как заведомо «мирные» и неопасные животные

Хищники бывают разные: среди них различают специалистов, генералистов и всеядных. Специализированные хищники имеют поведенческие или морфологические адаптации, помогающие охотиться на вполне определенный тип жертвы. Например, лев специализируется на крупных животных, а крошечная бурозубка относится к отряду млекопитающих, который так и называется – насекомоядные. Хищники-«генералисты» могут охотиться на разных животных. К примеру, добычей лисицы могут быть зайцы, мыши или домашние курицы. Всеядные животные могут вести себя как неспециализированные хищники, но не менее успешно используют в пищу и растительные корма. Известные примеры – медведи и обезьяны, да и сам человек.

В любом случае хорошему охотнику нужны в первую очередь соответствующие органы чувств, позволяющие обнаружить и поймать добычу. И зачастую эти способности, как и сами чувства, выходят за привычные нам рамки. Например, акулы благодаря своим хеморецепторам за сотни метров чуют кровь, попавшую в воду. Летучие мыши-вампиры, представляющие собой переходную форму от хищника к паразиту, способны ориентироваться в пространстве и находить свою жертву с помощью ультразвуковых «локаторов», совы обладают исключительным слухом и т. д.

Важное значение имеют органы осязания. Млекопитающие используют для этой цели вибриссы, в просторечии называемые «усами», которые позволяют хищнику ориентироваться даже в полной темноте. Хищные пауки воспринимают вибрации паутины, показывающие, что в ловчую сеть попалась добыча. Но добычу мало обнаружить – ее нужно схватить и удержать, и для этой цели нужны сильные когти или клюв, мощные челюсти и крепкие зубы и другие охотничьи приспособления. И, конечно, жизненно важна быстрота реакции: животное, постоянно вынужденное охотиться, чтобы не умереть от голода, не должно само получать повреждений, ведь это часто равносильно смерти.

Но все же самое главное для хищника – это слаженность, скоординированность всех действий. Когда речь заходит об устойчивых, повторяющихся последовательностях действий, говорят о поведенческих стереотипах. В лаборатории поведенческой экологии животных Института систематики и экологии животных СО РАН под руководством проф. Ж. И. Резниковой мы занимаемся изучением «интеллекта» животных и стереотипного их поведения. Так были впервые открыты и стереотипы охотничьего поведения у растительноядных грызунов – «мышка стала кошкой».

Хищные грызуны – это не оксюморон

Из названия и внешнего вида этих животных ясно, что они приспособлены к «грызущему» образу жизни. Главная анатомическая адаптация представителей отряда грызунов, к которому относятся мышевидные, беличьи и свиноподобные, – это выдающиеся по размеру передние зубы, так называемые резцы. Зубная эмаль у грызунов постоянно обновляется, а поскольку они беспрестанно что-нибудь грызут, то зубы их всегда самозатачиваются. У нас, к сожалению, зубная эмаль способна только разрушаться, и, в отличие от грызунов, мы мучаемся зубной болью.

Но при сравнении анатомического строения черепа крысы и волка видно, что оба этих животных, в принципе, должны уметь хорошо «кусать». И действительно, несмотря на очень маленькие моляры (коренные зубы), укус крысы обладает достаточно большой силой. Это свойство помогает ей разгрызать твердую кожуру семян. В некотором смысле насекомое – это та же «семечка», только живая: твердая наружная хитиновая оболочка скрывает внутри мягкое содержимое. Поэтому с точки зрения строения ротового аппарата грызуны вполне способны питаться насекомыми.

Хотя грызунов принято считать растительноядными, уже давно стало известно, что они могут проявлять охотничье поведение и даже являться специализированными хищниками. Еще в 1950—1970-х гг. при изучении агрессии выяснилось, что обыкновенная лабораторная крыса, совершенно без опыта охоты, может охотиться на насекомых (тараканов и сверчков), лягушек и даже мышей (Karli, 1956; O’Boyle, 1974).

К специализированным хищникам среди грызунов относятся североамериканские кузнечиковые хомячки, которые охотятся на разные объекты, в том числе такие опасные, как сколопендры и скорпионы. Одна из адаптаций этого вида – поразительная нечувствительность к боли, вызываемой ядом скорпиона. Исследование каналов для ионов натрия в нейронах этих животных показало, что яд подавлял именно те каналы, которые отвечали за распространение сигнала. В этом смысле яд одновременно служил и обезболивающим. Возможно, в будущем эти исследования помогут и нам справляться с болью (Rowe et al., 2013).

Примечательно, что поведение кузнечиковых хомячков, вес которых не достигает и 100 г, во многом похоже на поведение настоящих крупных хищников. Например, по ночам они, как волки, оглашают окрестности громким воем, сообщая всему миру о начале охоты.

Скрытые плотоядные

В нашей лаборатории впервые удалось показать, что даже у такого типично зерноядного вида, как полевая мышь, существует эффективный врожденный охотничий стереотип по отношению к рыжим лесным муравьям – добыче привлекательной, хотя и опасной, так как муравьи не сдаются без боя, кусая нападающего и брызгая ему в глаза муравьиной кислотой (Panteleeva et al., 2013). О привлекательности муравьев в качестве пищевого объекта можно судить хотя бы по тому, как экспериментальные мыши после удачной охоты долго ходят по арене, подъедая все, даже самые маленькие «потерявшиеся» фрагменты своих жертв.

Охотничий стереотип полевой мыши работал и в случае добычи крупной, но безопасной – мраморных тараканов, достигающих 3 см в длину. Животное обычно стремительно искусывало свою жертву, а затем поедало (Reznikova et al., 2017).

Наличие подобных стереотипов у предположительно «мирного» неспециализированного зерноядного вида вызывало удивление, поэтому мы решили исследовать в этом смысле зеленоядного грызуна из другого семейства – узкочерепную полевку. И у этого вида также был обнаружен врожденный охотничий стереотип, проявляющийся при охоте на тараканов (Левенец и др., 2016).

Разные грызуны – разная охота

В охотничьем поведении животных специалисты выделяют определенные отдельные его элементы – конкретные двигательные акты и позы, на основании которых можно получить приблизительную схему действий хищника. Поведение всех исследованных нами грызунов включало такие элементы, как преследование, укус и захват добычи лапами. Однако разные виды при этом имели свои специфические поведенческие черты.

Так, охотничий стереотип у серой крысы прост: она преследует, кусает, захватывает, а затем, взявшись за жертву поудобнее, переходит к ее поеданию. Причем поедает добычу живьем, чего никогда не позволит себе «благородный» специализированный хищник из семейства кошачьих. Впрочем, такие известные охотники, как волки и гиены, подобными этическими проблемами также не слишком озадачиваются, как и хомячки Кэмпбелла, которые после поимки добычи просто откусывают у нее конечности, чтобы та не могла убежать.

А вот полевая мышь и узкочерепная полевка наносят жертве продолжительную смертельную серию укусов. Таким образом, по своему охотничьему стереотипу они оказываются наиболее близки к «крутому», хотя и некрупному, хищнику – обыкновенной бурозубке, убивающей своих жертв-насекомых перед началом трапезы.

Как же грызуны становятся хищниками? Это может случиться, если источник растительной пищи становится недоступен, например, из-за засухи. В этом случае особи, обладающие охотничьим стереотипом, могут перейти на альтернативный источник пищи – насекомых. Даже небольшая такая «подпитка» дает эволюционное преимущество, благодаря чему охотничье поведение сохраняется в популяции.

Есть основание считать, что именно в такую ситуацию попали предки кузнечиковых хомячков, когда на территории восточной части Северной Америки началось опустынивание. Но популяция хомячков при этом активно росла, в результате чего часть ее оказалась вытеснена в опустыненные районы, где питаться было просто нечем. В конце концов животные адаптировались и смогли жить в условиях пустыни, охотясь на скорпионов, сколопендр, других членистоногих и даже грызунов. Они превратились в очень агрессивный вид, представители которого могут атаковать и убивать животных размером крупнее их самих!

Формирование охотничьего стереотипа в процессе индивидуального развития происходит по-разному у разных видов. Так, все без исключения особи кузнечиковых хомячков уже в нежном возрасте 27 дней способны охотиться самостоятельно. Но у серых крыс некоторые особи полностью лишены склонности к охоте, тогда как другие могут быть очень успешны на этом поприще. Ситуация, когда охотничье поведение у одних видов проявляется в обязательном порядке (облигатно), а у других факультативно, представляет немалый интерес не только для этологов, но и экологов и эволюционистов.

Нет окончательного ответа и на вопрос, откуда у растительноядных грызунов в принципе взялся такой ярко выраженный стереотип хищника. Возможно, охотничье поведение появилось и эволюционировало в этой группе животных самостоятельно. Но, может быть, это наследство от юрамайи – общего предка всех современных плацентарных млекопитающих, который жил около 160 млн лет назад и был насекомоядным.

Не исключено, что не только грызуны, но и человек получил от своих далеких предков некие детали врожденных стереотипов, определяющие те или иные наши наклонности. Поэтому изучать эволюцию поведенческих стереотипов животных важно не только для получения фундаментальных знаний об устройстве живого мира, но и с вполне «эгоистичной» точки зрения: чтобы понять, как мы стали теми, кто мы есть.

Левенец Я. В., Пантелеева С. Н., Резникова Ж. И. Сравнительный анализ стереотипного поведения на примере процесса охоты у мелких млекопитающих // Экспериментальная психология. 2016. Т. 9. № 4. C. 68—78.

Левенец Я. В., Пантелеева С. Н., Резникова Ж. И. Экспериментальное исследование питания насекомыми у грызунов // Евразиатский энтомологический журнал. 2016. Т. 6. № 6. C. 550—554.

Panteleeva S. N., Reznikova Zh. I., Vygonyailova O. B. Quantity judgments in the context of risk/reward decision making in striped field mice: first “count,” then hunt // Frontiers in Psychology. 2013. V. 4. P. 45—53.

Reznikova Zh. I., Levenets J. V., Panteleeva S. N. and Ryabko B. Ya. Studying hunting behaviour in the striped field mouse using data compression // Acta ethologica. 2017. V. 20. N. 2. P. 165—173.

Rowe A. H., Rowe M. P., Xiao Yu., and Zakon H. H. Voltage-gated sodium channel in grasshopper mice defends against bark scorpion toxin // Science. 2013. V. 342. N. 6157. P. 441—446.

Статья подготовлена на основе публичной лекции, прочитанной автором в июне 2018 г. в одном из баров новосибирского Академгородка, во время «Ночи научных историй», организованной командой фестиваля EUREKA! FEST

Источник