25 фактов о крысах

1. Крысы появились на Земле на 48 миллионов лет раньше, чем люди.

2. В среднем на каждого жителя планеты приходится по 2 крысы.

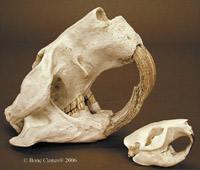

3. Если мышь увеличить до роста человека и распрямить скелет, то окажется, что суставы мышей и людей устроены одинаково, а кости имеют равное количество деталей.

4. В средние Века в Европе по указанию одного из епископов крысы были отлучены от церкви.

5. Крыса может плыть 3 дня подряд, проплыть несколько километров (зафиксированный рекорд — 29 км) и утонет, если не найдёт возможности выбраться.

6. Серые крысы способны перемещаться со скоростью 10 км/ч, прыгать вверх на высоту до 80 см, а в агрессивном состоянии — до 2 метров в высоту.

7. У крысы сердце пульсирует со скоростью 500 раз в минуту, у домовой мыши сердце сокращается 700–750 раз в минуту.

8. Тончайшие волоски, покрывающие хвост крысы используются в офтальмологии при операциях на глазах.

9. Крысы хорошо ныряют и прекрасно лазают по канатам, трубам, деревьям. За день крысы способны преодолевать от 10 до 50 км.

10. Зубы крыс растут всю жизнь, поэтому они все время что-то грызут для их стачивания.

11. Крыса легко перегрызает такие твердые субстанции как бетон и металл.

12. Крысы издают свист в ультразвуковом диапазоне, что позволяет им общаться друг с другом, не привлекая внимание хищников. Причем они свистят не губами, а горлом. Они также способны внезапно менять частоту сигналов.

13. У крыс — богатейший словарный запас криков с особенными значениями.

Крысенок в момент стресса издает звук, равнозначный по громкости работающему пневматическому отбойному молотку, правда из-за того, что он имеет сверхвысокую частоту, человек его не слышит.

14. Крысе требуется всего 50 миллисекунд, чтобы понять, откуда идет запах.

15. Крыса ощущает рентгеновские лучи тем отделом мозга, который управляет органами обоняния.

16. Крыса в год потребляет около 12 кг продуктов, но это несравнимо с количеством пищи, которую она делает негодной. Статистика говорит, что каждый шестой фермер кормит не людей, а крыс.

17. Крысы способны отличить отравленную пищу от обычной даже тогда, когда концентрация яда — одна часть на миллион.

18. Крыса может жить без воды дольше, чем верблюд, и вообще дольше всех млекопитающих.

19. Крысы выдерживают очень высокий уровень радиации, но могут умереть от психического потрясения или продолжительного стресса.

20. Крыса — единственное млекопитающее, кроме человека, которое умеет смеяться.

21. Крысам тоже снятся сны.

22. Крысиная семья владеет участком, радиус которого около 150 м.

23. Ученые выдвинули версию, что крысы могли стать причиной вымирания динозавров. Крысы — любители яиц — массово высасывали содержимое яиц динозавров, прекратив тем самым продолжение их рода. Это похоже на правду, так как уже в наши дни в Ирландии крысы съели всех болотных лягушек.

24. Во время Великой Отечественной войны люди во время бомбежки прятались в домах, в которые убегали крысы.

25. В Иллинойсе под угрозой штрафа в 1000 долларов «запрещается бить крыс бейсбольной битой».

Источник

История грызунов

История грызунов.

К предкам грызунов близки палеоцено-эоценовые, некрупные наземные растительноядные существа. У них появилась диастема (т. е. промежуток) между крупными резцами и прочими зубами.

Другие родичи первых грызунов — залямбдалестиды. Представители этого семейства встречались в позднем мелу в Монголии и Китае. По образу жизни они напоминали современных прыгунчиков. С помощью задних конечностей залямбдалестиды совершали рикошетирующие прыжки.

Предполагают, что, как у всё тех же прыгунчиков, у залямбдалестид на конце их удлинённой морды был хоботок. Первый их нижний резец был увеличен. Представитель залямбдалестид (всего их было три рода) — монгольский болотный зверёк залямбдалестес.

Филогенетически собственно грызуны+зайцеобразные ближе всего к слоновым прыгунчикам. Их «веточка» стоит рядом с «веточкой», включающей рукокрылых, тупай, шерстокрылов и приматов (нас с вами тоже). Обе «веточки» ведут свою родословную от насекомоядных.

В палеоцене (в самом начале которого появились грызуны) стали резко возрастать в числе не только разнообразные формы млекопитающих, но и травянистые сообщества, приспособленные к сезонным изменениям климата.

Именно это определило направление эволюции в сторону травоядности у грызунов, а также копытных и зайцеобразных: все они проникли в зоны таких растительных сообщенств в раннем эоцене благодаря потеплению климата.

Среди самых первых грызунов можно назвать, например, парамиса из Северной Америки, жившего в позднем палеоцене (самые-самые первые известные грызуны появились в раннем). Внешне он напоминал маленькую белку.

Одно из крупнейших семейств грызунов — хомяковые — возникло в эоцене.

Именно тогда, в палеогеновом периоде, да ещё и в раннем неогене существовало подсемейство семейства хомяковых под названием крицетодоны. К крицетодонам относилось более 15 родов, и сейчас их останки очень важны как «руководящие ископаемые», т. е. Для определения возраста и корреляции геологических эпох.

С эоцена же известны и соневые. Это семейство достигло наибольшего разнообразия в миоцене (известно около 20 родов!). Современные сони — реликтовые существа.

Тогда же появилось сейчас уже вымершее в олигоцене семейство цилиндродонтид. «Цилиндрозубыми» («донт» по-латыни — «зуб») их назвали не случайно: эмалевые гребни и бугорки на их зубах на жевательной поверхности их предкоренных и коренных зубов очень быстро стирались, обнажая дентин, и зубы становились похожими на цилиндрики с полосочками эмали по переднему и заднему краям. Этакий своеобразный самозатачивающийся механизм.

Другой любопытный факт с пометкой «для стоматологов» — у поздних цилиндродонтид впервые среди грызунов возникла гипсодонтия зубов. То есть в процессе эволюции их зубы со средней или высокой коронкой потеряли корни, благодаря чему зуб может расти всю жизнь, выдерживая постоянное стачивание. Сейчас гипсодонтия зубов свойственна части грызунов и всем зайцеобразным.

Однако вернёмся к нашим баранам — цилиндродонтидам. Они встречались в Азии (в т. ч. в Казахстане) и Северной Америке. Зверьки эти (а их известно 10 родов) были величиной с сурка, с маленьким подглазничным отверстием. Это были роющие животные, питавшиеся грубой растительной пищей — скорее всего, подземными частями растений. Цилиндродонтиды являются типичными представителями индрикотериевой фауны — ассоциации степных млекопитающих Центральной Азии. К индриктериевой фауне также относят ряд видов безрогих носорогов, уродливых свинообразных энтелодонтов, ряд видов зайцеобразных и оленевых и т. д.

Первые беличьи и тушканчиковые появились в олигоцене. Тогда же возникли и бобровые. Известно более 20 их ископаемых родов. Например, род трогонтериев из плиоцена — среднего плейстоцена Евразии, в том числе из плиоцена — раннего плейстоцена б. СССР (а именно Украины, Белоруссии, Казахстана, европейской части России и Сибири).

Трогонтерии достигали от средних до очень крупных размеров (кстати, некоторые древние бобры были ростом с медведя!). Передняя поверхность резцов трогонтериев была покрыта мелкими продольными бороздками эмали. Современные бобры — «живые ископаемые», реликты, поскольку являются последними представителями некогда процветавшего семейства.

Дикобразовые также известны с олигоцена. Самые ранние находки — европейские, в среднем плиоцене первые дикобразы обитали уже в Азии, а к началу плейстоцена переселились в Африку.

Представители семейства бамбуковых крыс появились опять же в олигоцене в Европе. Затем они переселились в Азию (первые находки — миоцен) и Африку (первые находки — плейстоцен). Причём в Европе вымерли, а в Африке и Юго-Восточной Азии живут до сих пор.

Горные бобры, они же аплодонтовые — не родичи настоящих бобров, а обособленное семейство в отряде грызунов. Их родичи милагаулиды (которых известно 10 родов) жили в миоцене. Большинство находок сделаны в Северной Америке, несколько редких находок — в Казахстане и Китае. Милагаулиды были подземными жителями величиной примерно с бобра. Питались, очевидно, подземными частями всяческих растений, для чего им служила единственная пара щёчных зубов (под этим названием объединяются предкоренные и коренные) для разжёвывания пищи. У этих грызунов были маленькие глазницы, очень длинные, сжатые с боков когти и (уникальный случай в отряде грызунов!) рогообразные костные выросты на носовых костях.

Помимо милагаулид, миоцен порадовал нас появлением семейств слепышовых (в среднем миоцене), песчанковых (в позднем) и мышиных (все три, кстати, из надсемейства мышеобразных).

Становление песчанковых — одной из прогрессивнейших по грызуньим меркам групп — связано с катастрофой, называемой Мессинским кризисом солёности, когда на юге б. СССР происходило значительное испарение воды, вследствие чего радикально изменилась солёность, что, в свою очередь, кардинально повлияло на весь состав фауны, в том числе и сухопутной. Помимо песчанковых, Мессинский кризис помог становлению слоновых и. человекообразных. Вот как связаны между собой наши прямые предки и неприметные песчанки!

В плиоцене возникли семейство цокориных и род сурков. Первые сурки, появившиеся в Северной Америке, вскоре проникли и в Евразию: самые древние европейские сурки обнаружены на востоке России. В антропогене сурки обживали всё новые и новые территории, следуя за отступающими ледниками и селясь везде, где не осталось льда, зато осталась растительность. (Кстати, близкие им суслики в то время тоже процветали в холодных евразийских степях.) Представителем антропогеновых сурков можно назвать Marmota primigenia из Пиренеи, потомком которого, кстати, является байбак — степной сурок. Другой типичный вид сурков, альпийский, появился в последний межледниковый период.

Известны и ископаемые полёвки. Аллофаёмисы, к примеру. Это два вида ранне- и среднеплейстоценовых грызунов, некорнезубых, но с отложениями цемента (зубного, разумеется, а не настоящего) во входящих углах зубной коронки. Аллофаёмисы, вероятно, являются предками рода полёвок серых, включающего более 50 современных видов. Эти зверьки встречались и на территории б. СССР.

В плиоцене-плейстоцене процветали мышиные и хомяковые. Представители этих двух семейств известны в основном из Евразии и Северной Америки, а также из плиоцена Южной Америки и плейстоцена Мадагаскара.

Сейчас грызуны — самый многочисленный отряд млекопитающих. Они включают 30-40 семейств и около 1700 (по другим данным, даже 2500) видов. Они встречаются по всему земному шару, исключая Антарктиду и несколько островов Океании.

Прыгунчики — относятся к насекомоядным, небольшие хвостатые зверьки, похожие на тушканчиков с хоботком. Они до сих пор живут в Африке, и являются объектами охоты.

Реликты — виды растений или животных, являющиеся пережитками флор и фаун минувших эпох. Например, выхухоль — неогеновый реликт — живет в нашем времени в первозданном виде, без изменений.

Самые дальние предки грызунов жили ещё вместе с динозаврами — 80 млн лет назад, в меловом периоде. В палеоцене грызуны и зайцеобразные возникли в полном соответствии с развитием тогдашней фауны млекопитающих.

Пантодонты и кондиляртры — примитивные крупные травоядные — были вытеснены первыми из парно- и непарнокопытных. Креодонты и мезонихиды, архаичные хищники, замещались представителями собственно отряда хищных. Лептиктиды, палеориктиды, никтитерииды -первые насекомоядные — отходили на задний план под давлением прогрессивных ежовых и землеройковых. И анагалиды, нотоунгуляты, миксодонты были примитивнее первых грызунов, хоть и занимали ту же экологическую нишу.

И грызуны, укрепив свои позиции, начали бурно развиваться, особенно семейства ктенодактилоид и парамиид (представитель последнего — парамис — был упомянут мной в первой части «Истории грызунов»).

О бурном развитии отряда говорят следующие цифры. Это данные 1986 года, они несколько устарели, однако для этой цели вполне подойдут. Итак, даются последовательно эпохл, напротив каждой — три числа. Первое означает общее количество известных к 1986 г. родов, второе — сколько из них появились впервые, третье — сколько существовали в последний раз.

Палеоцен — 6,6,4 Эоцен — 72,70,38 Олигоцен-153,119,99 Миоцен-212,158,120 Плиоцен-304,212,141 Плейстоцен — 316,153,140

Источник

История появления декоративных крыс

Распространено мнение, что серая крыса произошла из Китая. В ходе естественного расселения крысы направились в сторону севера. Позднее формируется восточноазиатская ветвь вида, представители которой, в свою очередь, начинают расселяться недалеко от людских поселений. Возраст упомянутой ветви — ни один миллион лет. Существует еще одна ветвь серой крысы: индийская. Она распространяется по морским судам и появляется в Индии примерно в первом веке до н. э. Именно эти крысы появляются в городах Европы в пятнадцатом веке, происходит это благодаря развитию торговли. Позднее распространяются по другим материкам, проникая вглубь вместе с товаром. Таким образом, в Западной Сибири происходит объединение двух упомянутых ветвей вида.

Само же декоративное крысоводство — молодая отрасль. В Европе это явление начинает обретать свои корни в конце 16 века. Как раз в это время серая крыса появляется в Европе, пришедшая из Индии. Грызуны быстро осваиваются в новом месте, расселившись по подвалам, в канализации и вблизи мусора. Таким образом, крысы, которые жили в Европе ранее, начинают исчезать, не выдержав конкуренции прибывшего врага. Черные крысы не исчезли вовсе, но их число резко снизилось и продолжает снижаться до сих пор. В 1975 году вид чуть было ни стал считаться исчезающим.

Решающий момент в истории одомашнивания крыс настал в Англии 19 века. Из-за того, что крыс стало слишком много, люди придумали «развлечение» в своем стиле: дикие крысы ловились и выпускались против терьеров. Среди пойманных крыс случалось обнаруживать альбиносов, и они выглядели настолько необычно, что их не выпускали сражаться, а показывали в качестве диковинных животных на выставках. Далее этих белых крыс начинают приручать, дабы повысить людской интерес. Так некоторые люди начинают содержать животных дома. Также белые крысы участвуют в цирковых номерах. Дети приходят в восторг от умных грызунов, выполняющих несложные трюки. Интерес ученых также начинает быть прикован к крысам: к сожалению, зверьки идеально подошли для опытов и исследований. Крысы становятся объектами для ужасающих опытов и спасителями человеческих жизней. Однако даже вследствие этого животные не вымирают. Крысоводство развивается.

В 80-е годы 20 века ручная крыса становится символом бунтарства, частью панк-культуры, шоком для консерваторов, а позже образ крысы перестает быть связан с какой-либо субкультурой, и грызун становится домашним животным, которого принято держать дома подобно кошкам и собакам.

Сегодня никого не шокирует проживание крысы бок о бок с человеком, и в ряду питомцев этот зверек нашел свое место. Появляется больше информации, люди могут узнавать крыс лучше, обмениваться опытом с крысоводами и т. д. Стереотип о том, что крыса является страшным и мерзким животным, разносящим болезни, постепенно уступает место хорошему отношению к этим животным. Проводятся выставки декоративных крыс, встречи крысоводов, создаются питомники, открываются клубы любителей крыс. перемены к лучшему происходят и в создании специальных товаров для крыс, более редкими становятся случаи, когда ветеринар отказывается принять крысу, а в зоомагазинах есть все необходимое для того, чтобы обеспечить для крысы хорошие условия и уход.

Источник