[ИМВП] Pseudomonas aerugenosa (синегнойная палочка)

#1 2011-11-15 00:00:58

2011-11-10 22:22:18

Автор: ВИТА | Участник |

Здравствуйте форумчане! Мы живем в Подмосковье, у сына ЭМП, сейчас ему чуть больше года. Я очень благодарна всем форумчанам, ваши рассказы о себе помогали находить ответы на очень многие вопросы, огромное уважение и благодарность создателям форума Рустему и админу Наталье, насколько важное дело они ведут, помогают всем нам быть не одинокими в своих проблемах, находить пути их решения. Спасибо. Спасибо всем кто откликнулся на мои письма , звонки и помог принять такое правильное для нас решение.

Сейчас прошло два месяца как мы прооперировались в Сербии , все прошло хорошо , но сейчас начались проблемы с анализами, в посеве мочи высеялась синегнойная палочка. Проколов курс антибиотика , к сожалению, ее количество увеличилось в 5 раз. Консультировались в РДКБ ,там говорят что это больничная инфекция , ее очень сложно «убить», на это может уйти много времени — от нескольких месяцев до нескольких лет. Есть ли у кого- нибудь еще такая проблема, кто оперировался у Радоша? Я где-то на форуме читала , уже кто-то боролся с синегнойкой, теперь не могу найти эту информацию, отзовитесь , пожалуйста!

2011-11-11 01:00:20

Автор: Лора | Активный участник |

К сожалению, синегнойка — частый спутник хирургических отделений.

Мы кварцевали область шва бытовой кварцевой лампой по 30-40 секунд 1 раз в день. Верхнюю часть туловища и лицо закрывали тканью. Помогло! Сами тоже на лампу не смотрите!

Удачи.

2011-11-11 08:42:31

Автор: Ribka | Активный участник |

Нам 1,8 и мы до сих пор боремся с синегнойкой. Она у нас появилась после первичного закрытия МП (можно сказать с рождения) чувствительна только к колистину, которого нет в России. Когда нам помогли его достать, промывали им мочевой, но синегнойка только не надолго «скрывалась».

Для того чтобы не колоть постоянно антибиотики (гентамицин, к нему сине-ка умеренно чувствительна) принимали синегнойный багтериофаг, сейчас 1 раз в неделю промываем мочевой мирамистином (анализ мочи раз в 2-3 недели)

А еще укрепляем иммунитет — закаляемся, курсами ставим свечи кориллип. P.S. В моей личной истории есть еще несколько ответов на ваш вопрос.

Лора написал(а): Мы кварцевали область шва бытовой кварцевой лампой

Интересно! Это можно делать только по назначению врача?

2011-11-11 10:58:10

Автор: Лора | Активный участник |

Да, нам назначил наш хирург. Это не отменяет лекарства, дополнительная помощь

2011-11-11 10:59:37

Автор: ВИТА | Участник |

Я не ожидала ,что будет так сложно, у нас чувствительна к цефтазидиму, амикацину, меропенему. Мы прокололи курс цефтазидима,в середине куса делали контрольный анализ, количество пошло на уменьшение, было 10 в 6 степени, стало 10 в 4 степени, а в итоге высеялось 5 умножить на 10 в 4 степени, естесственно подскочили лейкоциты до 100, опять появился белок, педиатр требует , чтобы мы срочно ложились в стационар, а какое количество высеивается у вашего ребенка? Вы уже достаточно долго с этим живете.

2011-11-11 16:39:39

Автор: Smetana | Участник |

здравствуйте!Почему никто не пишет про озонотерапию ректально. Нам с первого раза помогло. Или может противопоказанием являются плохие анализы мочи ?! у нас на тот момент были хорошие.

2011-11-11 18:05:57

Автор: Талли | Активный участник |

Smetana написал(а): Почему никто не пишет про озонотерапию ректально. Нам с первого раза помогло!

Не поверю,что озонотерапия может помочь от синегнойной палочки, тем более с первого раза.

2011-11-11 18:25:16

Автор: Ribka | Активный участник |

ВИТА Думаю, что просто антибиотиками не обойдется. Нужна дополнительная терапия. Мы еще не пробовали озонотерапию, хочу узнать об этом немного больше. Как говорит наш врач, озонотерапия активно обсуждалась — есть клинические исследования, считающие, что это эффективно, но, когда пытались это проверить в рамках доказательной медицины, ничего не подтвердилось.

Просто обратиться к врачу в платной клинике с просьбой назначить озонотерапию. не решаюсь, ищу хорошего врача, который вникнет в нашу ситуацию и которому я смогу доверять.

2011-11-11 19:16:35

Автор: Juliya | Активный участник |

Лора написал(а): К сожалению, синегнойка — частый спутник хирургических отделений.

Я думаю этого не должно быть, ни в коем случае. В операционном блоке, где я когда то работала, однажды обнаружив синегнойку, чуть не закрыли все операционные. Мы все оперционные заливали перикисью от потолка и до пола и каждый день бак. лабаратория ходили брали смывы не то что с мебели и инструмента, но и с воздуха. Это было очень давно, с тех пор небыло ее даже близко. Не дай Бог.

2011-11-11 21:18:13

Автор: Smetana | Участник |

Можете не верить, но помогло. Я тут не для развлекаловки сижу!

2011-11-12 05:42:30

Автор: Талли | Активный участник |

Я рада, что вам помогло, никто и не говорит, что вы тут для развлекаловки сидите!

Источник

Синегнойная инфекция

Синегнойная инфекция – это инфекционное заболевание, обусловленное инвазией синегнойной палочки. Является ведущей внутрибольничной инфекцией. Для хронических форм характерно поражение респираторного тракта с образованием «биологических пленок», для острого течения – бактериемия и поражение внутренних органов. Диагностика базируется на обнаружении возбудителя в биологических материалах больного. Лечение включает в себя этиотропную антибактериальную терапию, дезинтоксикационные средства, жаропонижающие и другие симптоматические препараты. В некоторых случаях показано хирургическое лечение.

МКБ-10

Общие сведения

Синегнойная инфекция впервые была описана в 1850 году французским хирургом Седилем. В 1882-м французскому военному фармацевту Жессару удалось выделить чистую культуру возбудителя, а в 1916 году стала известна эпидемиология данного заболевания. Болезнь распространена повсеместно, бактерий обнаруживают в почве, воде и на растениях. Четкая сезонность отсутствует. В стационарах излюбленной локализацией считается физиотерапевтическое и реанимационное оборудование. Группами риска являются недоношенные новорожденные, дети до 3-х месяцев, пожилые, пациенты отделений гемодиализа, химиотерапии, нейрохирургии и реанимации, больные с муковисцидозом и иммуносупрессией.

Причины

Возбудитель заболевания – синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) и её штаммы, представляет собой условно-патогенный микроорганизм, способный вызывать поражение только при отсутствии адекватного ответа иммунной системы. Источником инфекции служат больные люди и животные, бактерионосители, преимущественная локализация микроорганизма – кожа, кишечник. Заражение происходит воздушно-капельным и пищевым путем. Путь инфицирования при госпитальном заражении чаще контактный – через нестерильный инструментарий, руки медицинского персонала и предметы ухода за больными. Бактерия погибает при кипячении, во время автоклавирования, а также при воздействии 3% перекиси водорода и хлорсодержащих дезинфектантов.

Патогенез

При попадании микробов на поврежденную кожу или слизистую оболочку возникает массивная деструкция тканей, обусловленная воздействием экзотоксинов и продуцируемых бактериями веществ. В норме слизистая организма способна нивелировать воздействие синегнойной палочки ввиду мукоцилиарного клиренса и механического барьера. Привлечение нейтрофилов и активный фагоцитоз усиливают образование множества антибактериальных цитокинов, ферментов и свободных радикалов, служат активаторами системы комплемента и других звеньев гуморального иммунитета.

От 33 до 83% штаммов синегнойной палочки имеют эволюционно обусловленный механизм защиты от иммунной системы – образование биопленок, состоящих из скопления пораженных клеток и внеклеточного матрикса, включающего фибрин, секреторное отделяемое слизистых, альгинат, полисахариды и липиды. Известно, что бактерии лизируют нейтрофилы, усиливая рост собственных биопленок.

Классификация

Поражения, вызываемые синегнойной палочкой, можно условно разделить на местные и генерализованные (септические). Некоторые виды, в том числе инфекции ЦНС, сердца и средостения развиваются вследствие диссеминации возбудителя. В зависимости от топологии воспалительного очага различают следующие формы синегнойной инфекции:

- Инфекция респираторного тракта. Пациенты, находящиеся на длительной искусственной вентиляции легких, в 30% случаев переносят трахеобронхит и в 24% – пневмонию синегнойной этиологии.

- Инфекция ЛОР-органов. Синуситы развивается редко, при этом до 40% хронических средних отитов приходится на долю синегнойной палочки.

- Инфекция ЖКТ. Проявляется в виде тяжелой диареи, нередко с летальным исходом среди детей до года. С возбудителем связывают около 16% послеоперационных перитонитов.

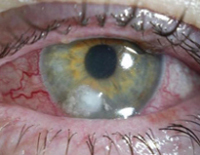

- Инфекция глаз. Связана с длительным применением контаминированных контактных линз и глазных капель, часто приводит к панофтальмиту.

- Инфекция мочевой системы. Наиболее вероятно развитие катетер-ассоциированного острого пиелонефрита. С данным возбудителем связывают до 13% случаев острого простатита.

- Инфекция кожи. Возникает после пребывания в бассейне со сниженной концентрацией дезинфицирующих средств, может поражать ногти, подкожную клетчатку, мышечные фасции с формированием некрозов.

- Раневая инфекция. Составляет до 10% всех боевых инфекционных осложнений, становится причиной около 30% гнойных процессов при ожоговой болезни. Считается поддерживающим фактором формирования трофических язв.

Симптомы синегнойной инфекции

Инкубационный период патологии крайне вариабелен, может составлять от нескольких суток до десятилетий, поскольку микроорганизм является одним из условно-патогенных компонентов микрофлоры человека. Клинические проявления зависят от пораженного органа. У взрослых при инвазии пищеварительного тракта первыми симптомами являются лихорадка (не более 38,5° C), снижение аппетита, озноб, слабость, тошнота, реже рвота, вздутие и болезненность живота, частый кашицеобразный стул с кровью и слизью.

Маленькие дети при поражении ЖКТ становятся вялыми, сонливыми, отказываются от еды и питья, срыгивают, гастроэнтероколит протекает с высоким риском кишечного кровотечения. Синегнойная патология ЛОР-органов проявляется лихорадкой 37,5° C и выше, резкой болью в ухе, снижением слуха, желто-зеленым обильным отделяемым, иногда с примесью крови. Поражение дыхательного тракта протекает в форме пневмонии – с повышением температуры тела более 38° C, нарастающей одышкой, кашлем с обильной слизисто-гнойной мокротой.

Псевдомонадная инфекция мочевыводящей системы характеризуется лихорадкой, болями в пояснице, частыми болезненными мочеиспусканиями, чувством неполного опорожнения мочевого пузыря, изменением цвета и запаха мочи. Глазные симптомы инвазии синегнойной палочки чаще выявляются в области одного глазного яблока, начинаются с появления рези, болей, чувства жжения, инородного тела, слезотечения, светобоязни и слизисто-гнойного обильного отделяемого. В дальнейшем может возникать снижение и помутнение зрения.

Поражение кожи проявляется высыпаниями в виде пятен и гнойничковых элементов по всему телу, включая сыпь на ладонях, подошвах и в носоглотке, увеличением лимфоузлов, постоянными головными болями (так называемая головная боль пловцов), зеленой окраской одной, реже двух ногтевых пластин, образованием болезненных уплотнений в подкожно-жировой клетчатке. Раневая инфекция возбудителя сопровождается появлением сине-зеленого гнойного отделяемого и гнойно-геморрагических корочек, увеличением зоны покраснения вокруг раны.

Осложнения

Мультисистемность и клиническое разнообразие симптомов синегнойной инфекции отражается на количестве осложнений данного состояния. К наиболее частым негативным последствиям относят генерализацию инфекционного процесса, инфекционно-токсический шок, у грудных детей – некротический колит. Высока вероятность абсцедирования и гангренозных изменений. Вялотекущее течение инфекции на слизистых уха, ротоглотки, носа, конъюнктивы и легких приводит к хронизации воспалительного процесса, формированию мезотимпанита, бронхоэктазов, ползучей язвы роговицы, частичной или полной глухоты, односторонней слепоты.

Диагностика

Диагноз выставляется на основании данных, полученных в ходе консультации инфекциониста. При возникновении обширных гнойных поражений обязательна консультация хирурга, по показаниям приглашаются другие профильные специалисты. Наиболее распространенными диагностическими методами подтверждения псевдомонадной этиологии болезни являются следующие инструментальные и лабораторные исследования:

- Физикальное обследование. При объективном осмотре обращают внимание на цвет раневого отделяемого, наличие сыпи. Поражение наружного уха, глаз проявляется гиперемией, обильным слизисто-гнойным отделяемым. В легких при пневмонии выслушивается ослабление дыхания, при перкуссии – притупление звука. В случае гастроэнтероколита обнаруживается болезненность по ходу кишечника, урчание; обязательно проводится визуальная оценка испражнений.

- Лабораторные исследования. Общеклинический анализ крови свидетельствует о наличии лейкоцитоза, палочкоядерного сдвига влево, ускорения СОЭ. В биохимических параметрах наблюдается увеличение АЛТ, АСТ, СРБ, снижение общего белка, гипоальбуминемия. В общем анализе мочи возможна протеинурия, гематурия. Анализ мокроты подтверждает большое число бактерий и лейкоцитов. В ликворограмме при поражениях головного мозга выявляется нейтрофильный плеоцитоз, клеточно-белковая диссоциация.

- Выявление инфекционных агентов. Золотым стандартом является бактериологическое исследование, осуществляемое в современных условиях методом масс-спектрометрии с обязательным определением антибактериальной чувствительности бактерии. Обнаружение возбудителя возможно с помощью ПЦР биологического материала из патологического очага. Серологическая диагностика (ИФА) выполняется неоднократно с промежутком не менее 10-14 суток для детекции роста титра антител.

- Инструментальные методики. Рентгенография органов грудной клетки, реже МРТ или КТ проводится с целью верификации легочных поражений, дифференциального диагноза. УЗИ органов брюшной полости, мочеполовой системы, мягких тканей, костей и забрюшинного пространства позволяет установить первичный очаг воспаления. Эхо-КГ показана при подозрении на инфекционный эндокардит. Колоноскопия, ФГДС назначаются с целью исключения новообразований пищеварительного тракта.

Дифференциальная диагностика синегнойной инфекции сложна ввиду многообразия клинических форм болезни. Наиболее распространенные поражения желудочно-кишечной системы дифференцируют с сальмонеллезом, шигеллезом и псевдомембранозным колитом. Кожные проявления отличают от гнойно-некротических поражений стрептококковой и стафилококковой этиологии. Инфекции дыхательной системы могут напоминать казеозную пневмонию при туберкулезе, саркоидоз, бактериальные воспаления легких. Причинами сепсиса могут быть различные вирусы, бактерии и грибы.

Лечение синегнойной инфекции

Стационарное лечение рекомендуется пациентам с органными поражениями, среднетяжелым и тяжелым течением болезни. Больные с нозокомиальной синегнойной инфекцией продолжают лечение в том отделении, где находились до манифестации инфекционного процесса, с обязательным проведением всех противоэпидемических мероприятий и санацией аппаратуры. Постельный режим необходим до устойчивого купирования лихорадки в течение 3-5 дней, его продолжительность зависит от степени инвазии, наличия осложнений и декомпенсации сопутствующих болезней. Специальная диета не разработана, рекомендован прием пищи с достаточным количеством белка, адекватный питьевой режим.

Этиотропная терапия синегнойной инфекции осложняется наличием у микроорганизма природной резистентности к некоторым антибиотикам пенициллинового и тетрациклинового ряда, триметоприму, частично к цефалоспоринам, карбапенемам и аминогликозидам. Применение антибактериальных средств допускается в режиме монотерапии или комбинированного лечения с сочетанием нескольких групп препаратов, назначаемых местно и системно. Основными антибиотиками, используемыми для инактивации синегнойной инфекции, являются «защищенные» пенициллины, фторхинолоны, цефтазидим, цефепим, имипенем, полимиксин Е, гентамицин, амикацин.

Средствами борьбы с инфекцией считаются гипериммунная антисинегнойная донорская плазма и противосинегнойный гамма-глобулин, Перечисленные препараты применяются реже в связи с возможным развитием сывороточной болезни, показаны при вялотекущем воспалительном процессе. Симптоматическое лечение включает дезинтоксикационную терапию, противовоспалительные и жаропонижающие средства. Хирургическое вмешательство необходимо при локализованных и разлитых гнойных процессах, заключается во вскрытии и дренировании гнойников, реже – ампутации конечности. Допускается местное применение раствора перекиси водорода, мазей с антибиотиками.

Прогноз и профилактика

Прогноз всегда серьезный. Синегнойная палочка нередко составляет полимикробные ассоциации – с кандидами, стафилококками, клебсиеллами, что утяжеляет течение патологии. Летальность при органных поражениях составляет 18-61%, повышается в случае инвазии внутрибольничного штамма синегнойной палочки. Предикторами вероятного смертельного исхода являются способность возбудителя продуцировать экзотоксин U, мульти-антибиотикорезистентность и септический шок.

Специфическая профилактика (поливалентная вакцина) показана медицинским работникам, ожоговым больным, пациентам с открытыми переломами и глубокими ранами, лицам с иммунным дефицитом, людям старческого возраста. Неспецифические меры сводятся к строгому соблюдению правил обработки медицинских инструментов и оборудования, контролю контаминации синегнойной палочкой персонала. Важны общеукрепляющие методы – закаливание, нормальный сон, полноценная еда, прогулки, физическая активность, неукоснительное соблюдение личной гигиены и своевременная санация гнойных очагов.

Источник