- Клещи как биологическое оружие: развеиваем миф

- Как советский бактериолог победил клещевой энцефалит

- Клещевой энцефалит: крошечный укус — серьезные последствия

- Вакцинация

- Историческая хроника: как был открыт клещевой энцефалит

- Клещ — носитель опасного вируса

- Клещ: вооружен и очень опасен

- Как не стать жертвой клеща

- Что делать, если укусил клещ?

- Виновник заболевания — вирус клещевого энцефалита

- Как вирус клещевого энцефалита размножается в клетках человека?

- Как болеют клещевым энцефалитом

- Клещевой энцефалит: многоликий и опасный

- Существуют ли эффективные методы лечения?

- Вакцины против клещевого энцефалита

- История создания энцефалитных вакцин

- Как прививаться?

- Насколько эффективна вакцинация, и как долго после нее сохраняется иммунитет?

- Показания к вакцинации

- Возможные побочные эффекты

- Прививаться или нет?

- Партнер публикации этой статьи — «Национальная иммунобиологическая компания»

Клещи как биологическое оружие: развеиваем миф

Врачи напоминают, что середина мая — время активизации клещей. Часть паразитов переносит вирус энцефалита, поражающий нервную систему человека. Вопрос «откуда взялась эта болезнь?» для многих остаётся открытым. В прессе каждую весну появляются самые разные версии, вплоть до конспирологических. Недавно вновь заговорили о том, что якобы зараженные клещи были «засланы» специально в нашу страну японцами. Слух проверила корреспондент “Вестей FM” Марина Костюкевич .

Клещ — суровое и мощное “биологическое оружие”. Этот мелкий паразит, по теории заговора, которая курсирует в самых разных источниках, может быть «засланным казачком». По одной из версий, в конце 30-х годов прошлого века японцы создали научные центры и секретные лаборатории по разработке бактериологического оружия. А позже в китайском Харбине, захваченном японцами, был построен целый военно-бактериологический комплекс, вошедший в историю как «Отряд 731». Как утверждается, в этой секретной организации занимались чумой, тифом, сибирской язвой, сапом, столбняком, овечьей оспой. То есть теми заболеваниями, которые могли бы массово уничтожать людей и животных в ходе диверсий. Работали в отрядах и с насекомыми — с блохами как разносчиками чумы и с клещами. И вроде бы зараженные энцефалитом особи были запущены в наши сибирские и дальневосточные леса с одной целью — уничтожать население Советского Союза. Существование подобных отрядов специалисты не отрицают. Но что касается паразитов, наши ученые категорически заявляют: это — миф. И он в той или иной вариации гуляет давно, говорит биолог, профессор МГУ Галина Караганова :

“Это досужие домыслы и страшная глупость. Это вирус, который циркулирует в России и всегда был в нашей стране. Он ни откуда не появился, он всегда был. И Япония здесь ни при чем”.

Клещевой энцефалит в наших сибирских лесах существует много лет. Для его поддержания человек не нужен. А уж чтобы распространять вирус — тем более, говорит заведующий клиническим отделением медицинской паразитологии и тропических болезней Института имени Марциновского Валерий Завойкин :

“Это гнусная инсинуация. Клещевой энцефалит известен с 1935 года, он описан уже, вирус выделен и все определено. Природно-очаговое заболевание. Он характерен для Дальнего Востока, Сибири, Урала, в средней полосе случаи бывают, хотя крайне редко. Японские вот эти лаборатории, о которых, видимо, речь идет, они были в 1945 году открыты. У меня в голове это не укладывается, это совершенно не соответствует действительности”.

Но именно ареал обитания энцефалитных клещей — Сибирь и Дальний Восток — сторонники теории заговора приводят в качестве аргумента. Территориально это близко к Японии, значит клещи буквально могли переползти через границу, убеждают нас. Наши вирусологи возражают: болезнь известна во всем мире. В странах, где преимущественно прохладный климат и густые леса, также есть энцефалитные клещи, говорит энтомолог, ведущий научный сотрудник Первого Московского медуниверситета имени Сеченова, доктор биологических наук Людмила Ганушкина :

“В той же Канаде есть клещевой энцефалит. Там, где есть клещи, там есть клещевой энцефалит. Я, конечно, ничего не могу исключить, но чтобы в то время разгромленная Япония начала против нас вот такую войну? Я в это не очень верю”.

Подобные версии рождает страх перед тяжелой болезнью. Когда видишь человека, пораженного энцефалитом, сложно признать, что причина тому — лишь укус микрокровопийцы. Но, увы, это так. Сам клещ — только переносчик инфекции. Как и животные. Клещи заражаться могут как друг от друга, так и через кровь собак, кошек, коров, коз, поясняет Людмила Ганушкина . Но болеет только человек.

“Козы по весне, если их клещи кусают, они могут болеть. И через коз мы можем тоже заразиться вирусом клещевого энцефалита. А вот в коровьем молоке вирус не выявлен, хотя они нападают на коров тоже”.

Понять, какой клещ укусил человека или животное, могут только в лаборатории. Внешне носитель смертельного вируса никак не выделяется. И поголовье зараженных особей небольшое, говорит Галина Караганова :

“Никто точно это не скажет, но примерно 1 из 100 заведомо инфицирован. То есть, если к вам присосался клещ, то это не значит, что вы обязательно заболеете. Вероятность — примерно 1 из 100”.

Чтобы свести эту вероятность к нулю, нужно соблюдать несколько известных правил: отправляясь в лес, надевать одежду, плотно прилегающую к телу; не сидеть в затененных местах с высокой травой; использовать репелленты; осматривать себя и домашних животных после прогулок. В случае обнаружения клеща — немедленно обратиться в травмпункт.

Источник

Как советский бактериолог победил клещевой энцефалит

29 июля 1937 года бактериолог Михаил Чумаков заразился клещевым энцефалитом. Он стал калекой, но выжил и поквитался с болезнью: выделил вирус, организовал производство вакцины и ликвидацию переносчиков в целых регионах. Публикуем главу из книги «100 рассказов из истории медицины» (она вышла в издательстве «Альпина»), которая объясняет, как ему это удалось.

Когда Чумаков оканчивал 1-й Московский медицинский институт, его отец, ветеринарный фельдшер, погиб от сибирской язвы. И Михаил выбрал специальность бактериолога, чтобы бороться с инфекциями. С радостью принял он предложение поехать в Хабаровск, где началась эпидемия непонятной болезни, поражающей нервную систему.

В мае 1937 года прибыли на место. Руководитель экспедиции Лев Зильбер сразу предположил, что это вирусный энцефалит и переносят его клещи. Смертность среди заболевших была велика: умирал каждый четвёртый, а выздоравливающие оставались калеками. Михаил вскрывал трупы, чтобы изолировать вирус, и брал сыворотку крови у выздоравливающих, чтобы ввести её больным.

В первую очередь спасали детей. В июне добились уже нескольких излечений. Препаратом мозга погибших заражали мышей. Чумаков откормил на больных мышах толпы клещей и показал, что они могут заразить других мышей.

Последнее, что он успел сделать, пока не заболел, — это вызвать пассивный иммунитет у козла. Вечером 29 июля умер больной особо тяжёлой формой энцефалита, а прозекторский набор в это время увезли в другой отряд. Вскрывать же надо было срочно: стояла жара, пропадал ценный препарат.

Орудуя подручными инструментами, Чумаков поранился осколком черепа. Через три дня он уже был на краю гибели. В спинномозговой канал ему вводили сыворотку выздоровевшего пациента. Нашлось применение и козлу.

Спасённый Михаил вызывал всеобщее сочувствие: обе руки парализованы, голова свёрнута набок, слух исчез вовсе

Без особых надежд на реабилитацию его направили лечиться в Крым. Через некоторое время органы обвинили Зильбера в том, что он специально открыл энцефалит, чтобы заразить лично товарища Сталина.

Пока главу экспедиции терзали на Лубянке, Чумакова расхваливали в газетах как главного героя. Вся страна узнала, что он научился двигать левой рукой и левое ухо сохранило 5% слуха. Его приняли на работу в Институт экспериментальной медицины и дали лабораторию.

Уже в 1939 году этот инвалид устроил грандиозную экспедицию на Урал, где нашёл энцефалитного клеща. Более того, он установил, что клещи передают вирус по наследству своим личинкам. Это значило, что болезнь гнездится в природных очагах. Нужно было составить карту энцефалитной опасности в СССР и соседних странах, чтобы знать, где нельзя без подготовки начинать большое строительство.

За это Чумаков получил Сталинскую премию 1-й степени и квартиру в Москве, в новом доме на улице Чкалова. Правда, его тут же уплотнили: в двух комнатах поселился новый любимчик вождя Андрей Громыко, который готовился стать послом в США. Соседи подружились, и, уезжая за границу, Громыко оставил Чумаковым ключи от своих комнат.

Чумаков совершал подвиг за подвигом: в 1942 году поборол вспышку энцефалита на Волховском фронте, в 1944-м занялся другой эпидемией в войсках — среди участников освобождения Крыма. Это была неизвестная прежде болезнь, «крымская Эбола», которую затем нашли также в Конго и назвали конго-крымской геморрагической лихорадкой. Тогда Чумаков опять рисковал жизнью, но на сей раз обошлось. За громкое открытие его сделали директором Института вирусологии.

Однако в январе 1953 года он лишился этой должности. Из-за «дела врачей» повсюду стали избавляться от сотрудников с «неправильными фамилиями». Спустили разнарядку и Чумакову — минимум трёх, с указанием имен. Он отказался, за что был уволен и положил партбилет на стол.

Попытки найти еврейские корни у сына епифанского мещанина и украинской крестьянки оказались бесплодны, поэтому Чумакову не запретили заниматься наукой. Ему разрешали приходить в институт и работать. На два года его сфера деятельности ограничилась Московской областью. Но он и здесь обнаружил клещевой энцефалит.

Мало того, он установил, что дачники заражаются как от укуса клеща, так и через молоко энцефалитных коз

В 1955 году инфекции вторглись в большую политику. Прибалтийские республики охватила эпидемия полиомиелита. Уже пошли разговоры, что советская власть не способна одолеть вирус. Соседняя Польша вовсю бунтовала. Не хватало ещё, чтобы волнения перекинулись на территорию СССР.

Чумаков довёл эту мысль до Громыко — без пяти минут министра, тот организовал ему разговор с Микояном, отвечавшим в ЦК за питание и здоровье населения. Будто из-под земли вырос для Чумакова Институт полиомиелита. Как Михаил Петрович одолел эту страшную болезнь — отдельная грандиозная сага. Покончив с полиомиелитом, он опять взялся за личного врага — энцефалит.

Технологии уже позволяли сделать живую вакцину. В 1960-х годах вирусологи занялись Кемеровской областью, самым важным промышленным районом Сибири. Сочетая массовую вакцинацию с обработкой лесов дустом, энцефалит в Кузбассе уничтожили. Параллельно Чумаков готовил вакцину от кори, чтобы прекратить эпидемию на Украине.

Но в последний момент министр здравоохранения Борис Петровский, однокашник Чумакова по институту, закрыл украинскую программу. Михаил Петрович сказал ему прямо на коллегии: «Много дураков видал я в этом кресле, но такого, как ты, Боря, вижу впервые». Чумаков не понимал, что произошло с властью. Он считал, что оппоненты не думают о всеобщем благе по глупости, а перед ним были бюрократы, для которых главное — стабильность, штат и бюджет.

Дерзкого Чумакова понизили с должности директора института до зама по науке, но он ещё был нужен: партия строила БАМ. В природном очаге энцефалита собрали десятки тысяч строителей со всего Союза. Иммунизации в родных местах они не проходили, а на месте прививаться не хотели: «Зачем это?» Начальство командовало, но его больше не слушались. Былого страха не стало. В любой момент могла вспыхнуть эпидемия, чреватая чудовищным скандалом.

Тогда Чумаков двинулся по трассе БАМа во главе бригады, вооружённой безыгольными инъекторами. Их взяли у военных. Теперь мы знаем, что лучшего инструмента не найти: при подкожной иммунизации вакцина контактирует с антигенпредставляющими клетками. Тогда же это была догадка Чумакова. На первой остановке во время обеда Михаил Петрович пришел в столовую посёлка Звёздный и рассказал строителям историю своей болезни. Да так красноречиво, что мужики потеряли аппетит. На следующий день они организованно, под началом бригадиров, пришли на прививку. В других посёлках трудностей с вакцинацией не возникло.

Всеобщей радости по поводу перестройки Чумаков не разделял. Он видел, что «русскую планету» постигла катастрофа: власть больше ничего не хочет от учёных, не финансирует их и не защищает от карьеристов. Даже главное достижение — свобода выезда из страны — не к добру.

Уезжали один за другим и любимые ученики Чумакова, и родные дети. Когда очередной «отъезжант» приходил к легендарному вирусологу за рекомендацией, то выслушивал гневную речь об измене Родине. А потом Чумаков писал и звонил в Америку, добывая для своего питомца хорошую работу в США. Там после истории с полиомиелитом его слово открывало любые двери, а друзей было куда больше, чем в Москве. После одного такого прощания Чумаков приказал убрать из своего кабинета портрет Горбачёва со словами: «Снимите эту гадину».

Научный интерес для него, как ни странно, представляло ухудшение собственного здоровья. Ноги отнялись, он больше не мог поднести ложку ко рту, осталась только речь и способность пить через соломинку. «Это энцефалит, я узнаю его, — говорил Чумаков, — вылез на фоне старческого ослабления иммунитета».

В центральной нервной системе активизировался вирус, и пошёл прогрессирующий процесс. Значит, вирус не исчезает, а ждёт, пока носитель ослабнет. Уникальный случай — известна дата заражения, и пациент всё время под наблюдением. Раз отнимаются руки и ноги, вирус надо искать в сохранных участках двигательной коры головного мозга. Чумаков завещал сотрудникам исследовать свой мозг: это будет важный эксперимент.

Когда Михаил Петрович в 1993 году умер от пневмонии, его мозг увезли в институт, который ныне носит имя Чумакова. ПЦР обнаружила молекулы РНК вируса клещевого энцефалита — их нашли именно там, где было предсказано. Чумаков снова угадал.

Источник

Клещевой энцефалит: крошечный укус — серьезные последствия

Укус клеща может стать причиной не одной, а нескольких опасных инфекций.

Авторы

Редакторы

Лекарства против вируса клещевого энцефалита не существует, и единственная эффективная мера борьбы с этой болезнью — вакцинация. В новой статье нашего спецпроекта о вакцинах мы получше познакомимся с иксодовым клещом — переносчиком опасных инфекций; поговорим о мерах предосторожности на природе; и, конечно же, расскажем о важности вакцинации, благодаря которой клещи перестают быть угрозой.

Вакцинация

Генеральный партнер спецпроекта — Zimin Foundation.

Партнер публикации этой статьи — «Национальная иммунобиологическая компания», фармацевтический холдинг, созданный госкорпорацией Ростех в 2013 году с целью развития производства важных для национальной безопасности иммунобиологических лекарственных препаратов.

Изобретение вакцин кардинально изменило жизнь человечества. Многие болезни, уносившие тысячи, а то и миллионы жизней ежегодно, теперь практически не встречаются. В этом спецпроекте мы не только рассказываем об истории возникновения вакцин, общих принципах их разработки и роли вакцинопрофилактики в современном здравоохранении (этому посвящены первые три статьи), но и подробно говорим о каждой вакцине, включенной в Национальный календарь прививок, а также вакцинах против гриппа и вируса папилломы человека. Вы узнаете о том, что собой представляет каждый из возбудителей болезней, какие существуют варианты вакцин и чем они различаются между собой, затронем тему поствакцинальных осложнений и эффективности вакцин.

Для соблюдения объективности мы пригласили стать кураторами спецпроекта Александра Соломоновича Апта — доктора биологических наук, профессора МГУ, заведующего лабораторией иммуногенетики Института туберкулеза (Москва), — Сусанну Михайловну Харит — доктора медицинских наук, профессора, руководителя отдела профилактики НИИ детских инфекций (Санкт-Петербург), — а также Сергея Александровича Бутрия — педиатра, автора блога «Заметки детского врача».

Клещевой энцефалит — это заболевание вирусной природы. Ежегодно на территории северной Евразии регистрируется до 13 тысяч случаев заражения этой эндемической (распространенной в отдельных регионах) инфекцией [1]. Обычно клещевой энцефалит протекает бессимптомно, однако может вызвать серьезные нарушения в работе центральной нервной системы [1].

К сожалению, несмотря на существование эффективных вакцин против клещевого энцефалита, данную болезнь пока не удалось победить окончательно [1], [2]. Связано это с недостаточной информированностью и неполным охватом вакцинами людей из групп риска, а также с глобальными изменениями климата, которые приводят к увеличению численности популяции клещей и расширению их ареала [2], [3].

Победить инфекцию, имеющую такой природный резервуар, как клещевой энцефалит, очень непросто. Способность патогенов распространяться через укусы насекомых делает их трудно уловимыми. А вот пример победы над болезнью, атакующей исключительно людей, у нас есть — это элиминация натуральной оспы. О том, как это было, можно узнать из статьи «Оспа — забытая победа (небольшой эпидемиологический детектив)» [4]. — Ред.

А ведь ученые и врачи середины XX века приложили огромные усилия, чтобы остановить клещевой энцефалит, и ведущая роль в этом принадлежала нашим соотечественникам. Благодаря самоотверженному труду советских исследователей было проведено несколько экспедиций на Дальний Восток, в результате которых удалось установить переносчика заболевания — иксодового клеща.

Историческая хроника: как был открыт клещевой энцефалит

Пионеры открытия клещевого энцефалита — советские ученые. В 30-е гг. XX века выполнение планов «пятилеток» индустриализации привели к активному освоению новых территорий Дальнего Востока. В таежные регионы начали мигрировать строители и солдаты Красной Армии. Однако в скором времени у приезжих стало наблюдаться сезонное заболевание, признаки которого (внезапное начало и тяжелое течение болезни, высокая смертность и симптомы поражения мозга) не были похожи на известные ранее инфекции. Изначально заболевание было названо «токсическим гриппом», но позже, в 1935 году, врач-невропатолог Александр Гаврилович Панов охарактеризовал его как энцефалит (воспаление головного мозга). Хабаровскими врачами было замечено, что пик заболеваемости приходится на весенне-летний период, и они выдвинули предположение о вирусном происхождении данного энцефалита, посчитав, однако, что передается он воздушно-капельным путем [5].

В 1937 году Наркомздравом СССР была организована экспедиция по изучению эпидемий энцефалита на Дальнем Востоке. Руководил ею Лев Александрович Зильбер, советский вирусолог и иммунолог. В состав экспедиции входили врачи самых разных специальностей: вирусологи, эпидемиологи, невропатологи, энтомологи, патологоанатомы и лаборанты (рис. 1).

Рисунок 1а. Фотопортрет Льва Александровича Зильбера (1894–1966).

Рисунок 1б. Участники экспедиции на Дальний Восток 1937 года. В центре — Л.А. Зильбер, слева от него — Е.Н. Левкович.

Изучив истории болезней, Зильбер пришел к выводу, что загадочный вирус передается трансмиссивно, т.е. через укусы насекомых, а не воздушно-капельным путем, как думали ранее. За время работы экспедиции были установлены причины и условия возникновения клещевого энцефалита, определена роль иксодового клеща в этом процессе, выделено 29 штаммов вируса, описаны клиническая картина и патологическая анатомия заболевания. Зильбер представил полученные результаты в Госсанинспекцию 20 августа 1937 года и тогда же дал название новой болезни — «весенний (весенне-летний) эпидемический энцефалит или клещевой энцефалит» [5].

К сожалению, за время работ по изучению вируса клещевым энцефалитом заразились некоторые члены экспедиции: М.П. Чумаков, В.Д. Соловьёв, Е.Ф. Гневашева. У М.П. Чумакова развился паралич рук, были поражены слух и тройничный нерв (он отвечает за чувствительность тканей лица и работу жевательных мышц), у В.Д. Соловьёва был затронут зрительный нерв [5]. Впоследствии М.П. Чумаков, перенесший энцефалополиомиелит (воспаление веществ головного и спинного мозга), продолжил работать и изучать болезнь , от которой он пострадал, а также возглавил Институт полиомиелита. Ученый, проживший 83 года, завещал коллегам посмертное изучение собственного мозга на предмет хронического клещевого энцефалита [6].

Подробнее о вкладе Михаила Петровича Чумакова во внедрение живой оральной полиовакцины читайте в статье «Полиомиелит: убийца из XX века» нашего спецпроекта [7]. — Ред.

Примечательно, что сразу по возвращении Л.А. Зильбер, А.Д. Шеболдаева и еще одна участница экспедиции, Т.М. Сафонова, были арестованы по ложному обвинению в распространении вируса японского энцефалита, который передается с комарами и впервые был обнаружен в Японии в 1930 году . Дальнейшие экспедиции по изучению клещевого энцефалита организовывались уже без участия Зильбера (рис. 2), а болезнь продолжала уносить жизни.

А. Д. Шеболдаева и Т. М. Сафонова провели в лагерях 10 лет; Л.А. Зильбера освободили в 1939 году, потом снова арестовывали с 1940 по 1944 гг. — Ред.

Наконец, во время третьей экспедиции в 1939 году была проведена первая иммунизация населения вакциной против клещевого энцефалита. Результаты оказались впечатляющими: она привела к снижению заболеваемости в 10 раз среди привитых [5]. Смерти ученых не были напрасны.

В 1941 году Сталинской премией 1 степени «За открытия в 1939 году возбудителей заразных заболеваний человека, известных под названием „Весенне-летний и осенний энцефалиты“, и за разработку успешно применяемых методов их лечения, одобренных Наркомздравом СССР» были награждены: Е.Н. Павловский, Анатолий Александрович Смородинцев, Е.Н. Левкович, Полина Андреевна Петрищева, М.П. Чумаков, В.Д. Соловьев, А.К. Шубладзе [5]. Руководитель и участники первой экспедиции, арестованные по ложному обвинению — Л.А. Зильбер, А.Д. Шеболдаева и Т.А. Сафонова — не были представлены к награждению.

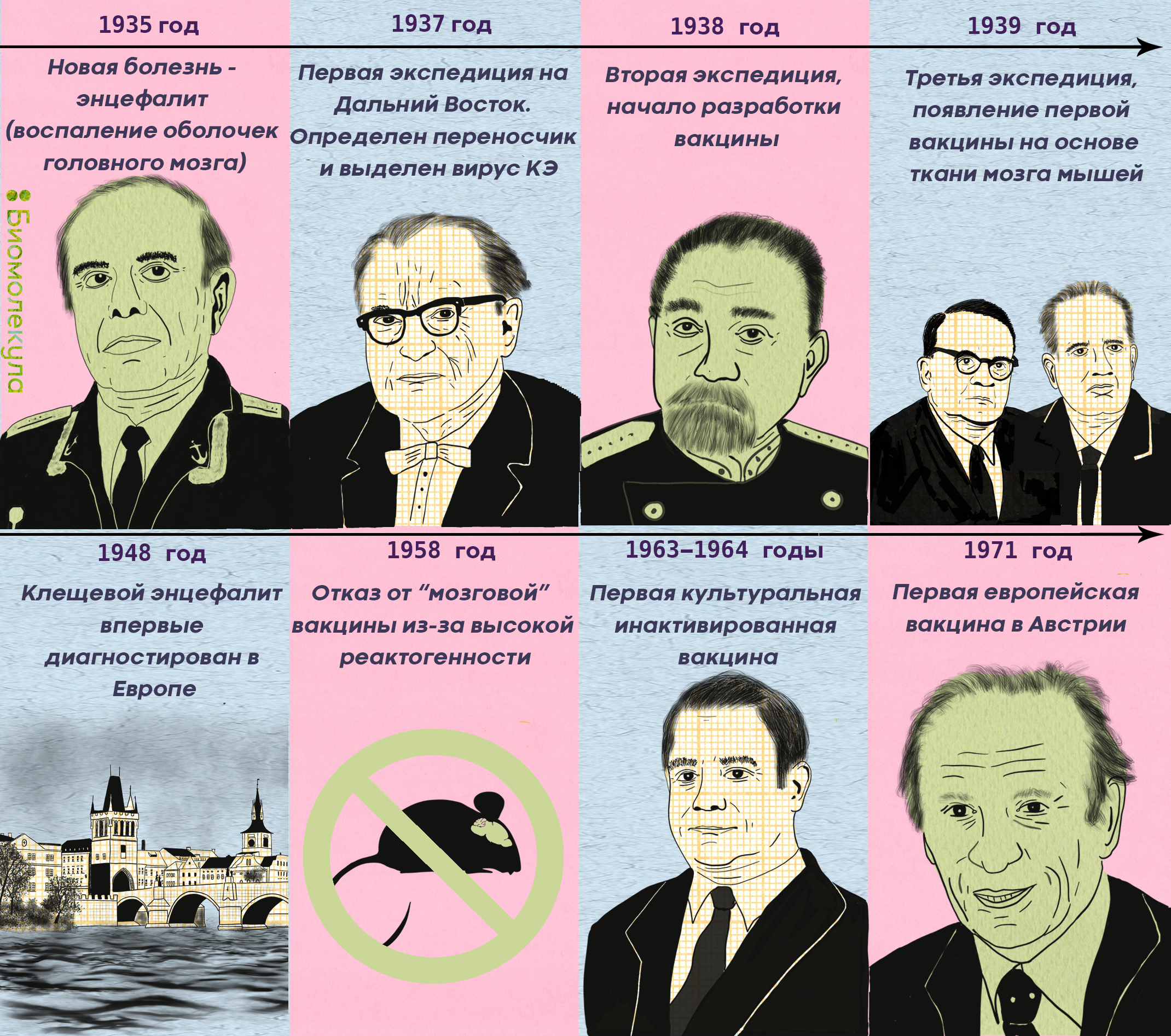

Рисунок 2. История открытия и изучения вируса клещевого энцефалита.

1935 год — врач-невропатолог Александр Гаврилович Панов охарактеризовал так называемый «токсический грипп» как энцефалит (воспаление оболочек головного мозга).

1937 год — Наркомздравом СССР была организована экспедиция по изучению эпидемий энцефалита на Дальнем Востоке. Руководил экспедицией Лев Александрович Зильбер, советский вирусолог и иммунолог.

1938 год — вторая экспедиция на Дальний Восток под руководством академика Евгения Никаноровича Павловского. Параллельно в Москве ведется разработка первой вакцины от клещевого энцефалита.

1939 год — третья экспедиция под руководством Исаака Иосифовича Рогозина, начало использования первой вакцины на основе ткани мозга мышей.

1948 год — клещевой энцефалит впервые диагностирован на территории Европы, в Чехословакии. Там он получил название «центрально-европейский энцефалит».

1958 год — отказ от первой вакцины был вызван обнаружением случаев поствакцинального энцефалита.

1963–1964 гг. — М.П. Чумаков и Е.Н. Левкович создали первую инактивированную вакцину (штамм «Софьин») с использованием клеток куриного эмбриона.

1971 год — Кристиан Кунц создал первую европейскую вакцину против КЭ.

Клещ — носитель опасного вируса

Итак, клещевой энцефалит — это вирусное заболевание. Вызывают его вирусы, относящиеся к семейству Flaviviridae, род Flavivirus. Переносчиками большинства вирусов этого семейства являются членистоногие, а именно — комары и клещи. Вирусы с таким механизмом передачи называются арбовирусами. Укус комара, носителя соответствующего арбовируса, может стать причиной гепатита С, желтой лихорадки, лихорадки Зика, лихорадки денге, японского энцефалита и некоторых других инфекций . Часть из них относится к так называемым тропическим болезням, тогда как, например, гепатит С и японский энцефалит встречаются и в других регионах, в том числе и в России. Лихорадка Зика же какое-то время вызывала повышенный интерес из-за ее возможного мирового распространения. Сегодня специалисты рекомендуют проявлять осторожность путешественникам в эндемичные по лихорадке регионы — тропические и экваториальные районы Океании и Америки.

Переносчиками клещевого энцефалита, как следует из названия, являются клещи. В России к ним относятся клещи трех видов: таежный клещ (Ixodes persulcatus), собачий клещ (Ixodes ricinus) и Павловский клещ (Ixodes pavlovskyi) (рис. 3). Иногда переносчиками также выступают клещи рода Dermacentor (D. pictus, D. silvarum), Haemaphysalis (H. concinna) и другие. Предположительно, переносить вирус клещевого энцефалита могут еще около 14 видов клещей, однако их вклад в общую эпидемическую обстановку не так велик [6]. Если клещ является носителем вируса (вирусофорный клещ), то он остается заразным на протяжении всей своей жизни, которая составляет 2–4 года, и даже передает это свойство своим потомкам [12]. Популяция зараженных клещей постоянно поддерживается за счет того, что они питаются кровью различных животных, как домашних, так и диких (в особенности грызунов), которые становятся своеобразным резервуаром для инфекции. Клещи кусают больное животное и получают вирус.

Рисунок 3а. Иксодовые клещи. Голодный таежный клещ (Ixodes persulcatus).

Рисунок 3б. Иксодовые клещи. Напитавшийся кровью собачий клещ (Ixodes ricinus).

Заболеваемость клещевым энцефалитом носит сезонный характер. Связано это с активностью клещей — переносчиков вируса. Ранней весной клещи просыпаются голодными, и им нужно напиться крови, чтобы дать потомство. Поэтому таежный клещ наиболее активен весной и летом, а именно в период с мая по июнь. Собачий же клещ имеет два пика активности: первый приходится на период с мая по июнь, второй — с августа по сентябрь. Наиболее опасными по клещевому энцефалиту в России на сегодняшний день остаются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы . Собачий клещ распространен в основном в Европейской части нашей страны, таежный также встречается на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири. Павловский клещ обитает в некоторых районах Дальнего Востока и Сибири (рис. 4) [13]. Популяция клещей увеличивается, когда выдается теплая зима и влажное лето.

Последние данные об эндемичных территориях Российской Федерации по клещевому вирусному энцефалиту можно найти на сайте Роспотребнадзора — Ред.

Рисунок 4. Регионы России, эндемичные по клещевому энцефалиту (данные за 2020 год).

Наиболее опасные регионы — республики Алтай, Удмуртия, Кемеровская, Томская, Тюменская, Челябинская, Саратовская, Кировская, Костромская, Вологодская, Ленинградская, Новосибирская, Псковская области, Пермский край, Приморский край, Еврейская автономная область.

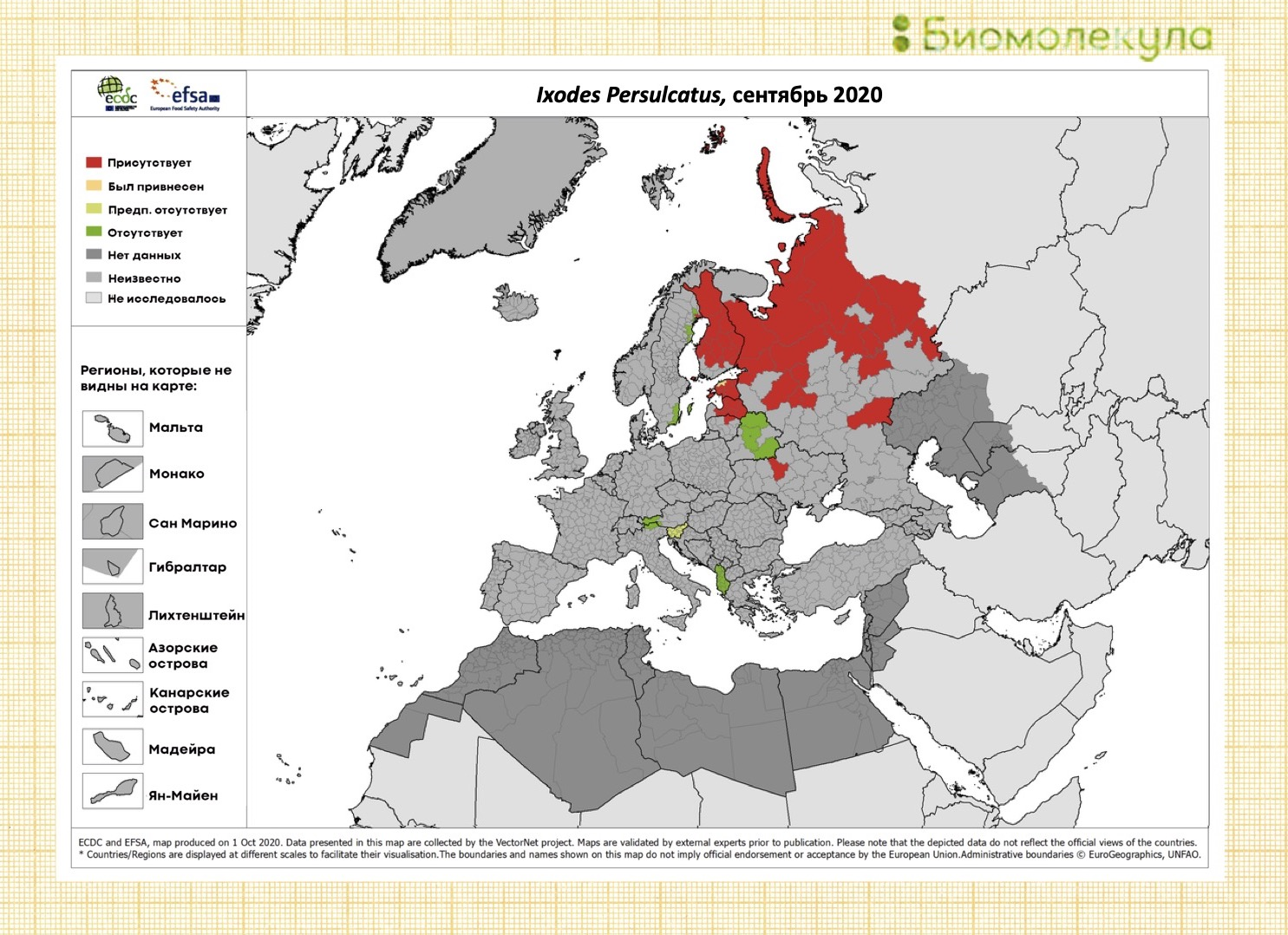

Вирусофорные клещи распространены практически по всему Евразийскому континенту: они обитают в Германии, Австрии, Франции, Чехии, Венгрии, Польше, Словакии и на Британских островах (рис. 5). Встречаются инфицированные клещи и в северных провинциях Китая, в Монголии и в Японии, на острове Хоккайдо [6].

Рисунок 5а. Распространенность Ixodes ricinus на территории стран Европейского Союза по состоянию на сентябрь 2020 года.

Красным цветом обозначены регионы, где соответствующий вид клеща был зарегистрирован, желтым — куда он был привнесен, но распространение его неизвестно, светло-зеленым и темно-зеленым — регионы, предположительно и установлено свободные от клещей.

Рисунок 5б. Распространенность Ixodes persulcatus на территории стран Европейского Союза по состоянию на сентябрь 2020 года.

Красным цветом обозначены регионы, где соответствующий вид клеща был зарегистрирован, желтым — куда он был привнесен, но распространение его неизвестно, светло-зеленым и темно-зеленым — регионы, предположительно и установлено свободные от клещей.

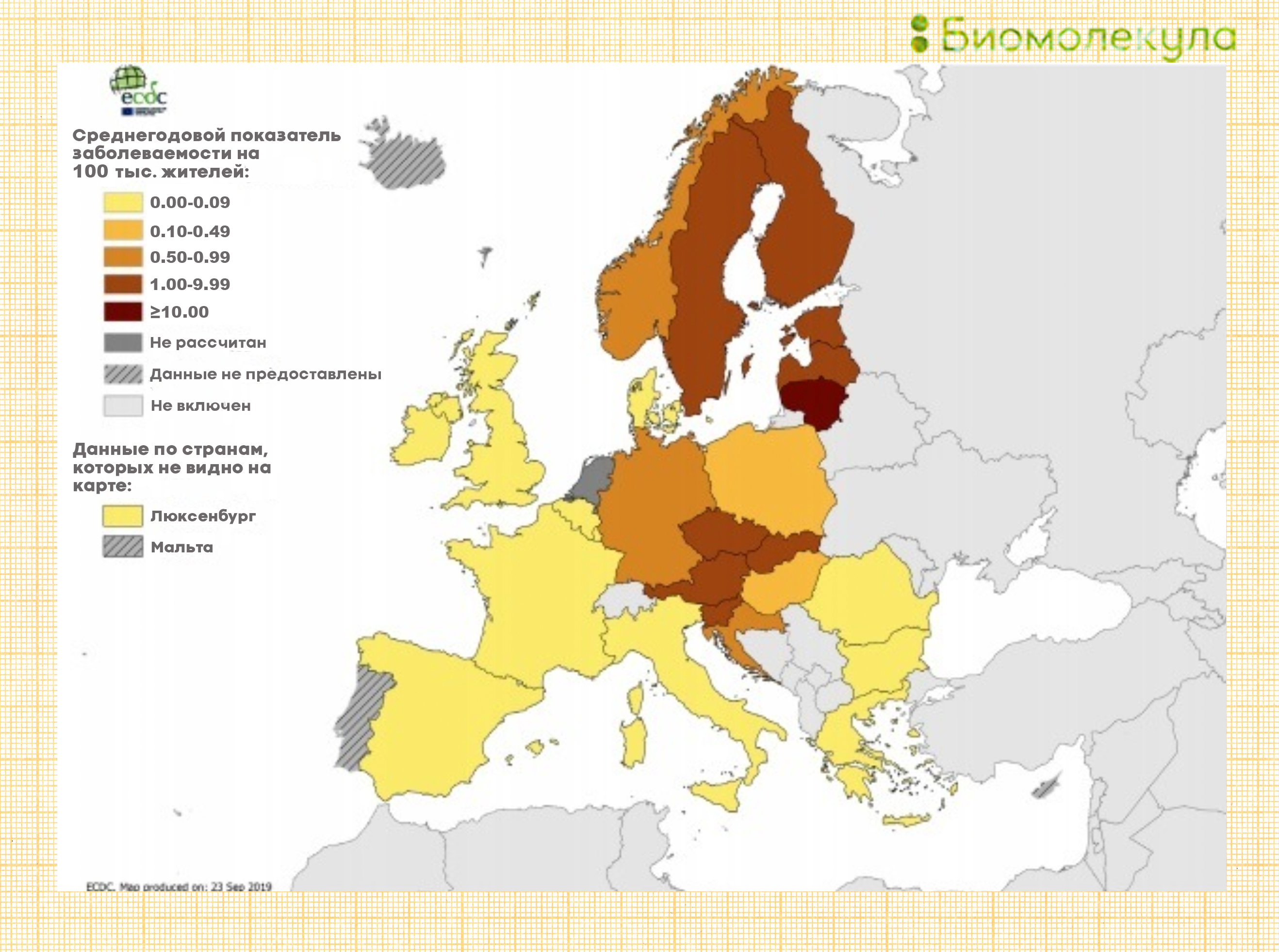

Рисунок 5в. Среднегодовой показатель заболеваемости вирусом клещевого энцефалита на 100 тысяч жителей, данные за 2018 год.

Самые большие показатели зарегистрированы в Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии, Швеции, Словении, Австрии, Словакии, Чехии.

Клещ: вооружен и очень опасен

В качестве мест обитания иксодовые клещи предпочитают леса, заросли кустарников и луговую растительность. Тем не менее, все чаще клещи проникают и в городские парки, что резко увеличивает заболеваемость жителей городов [14].

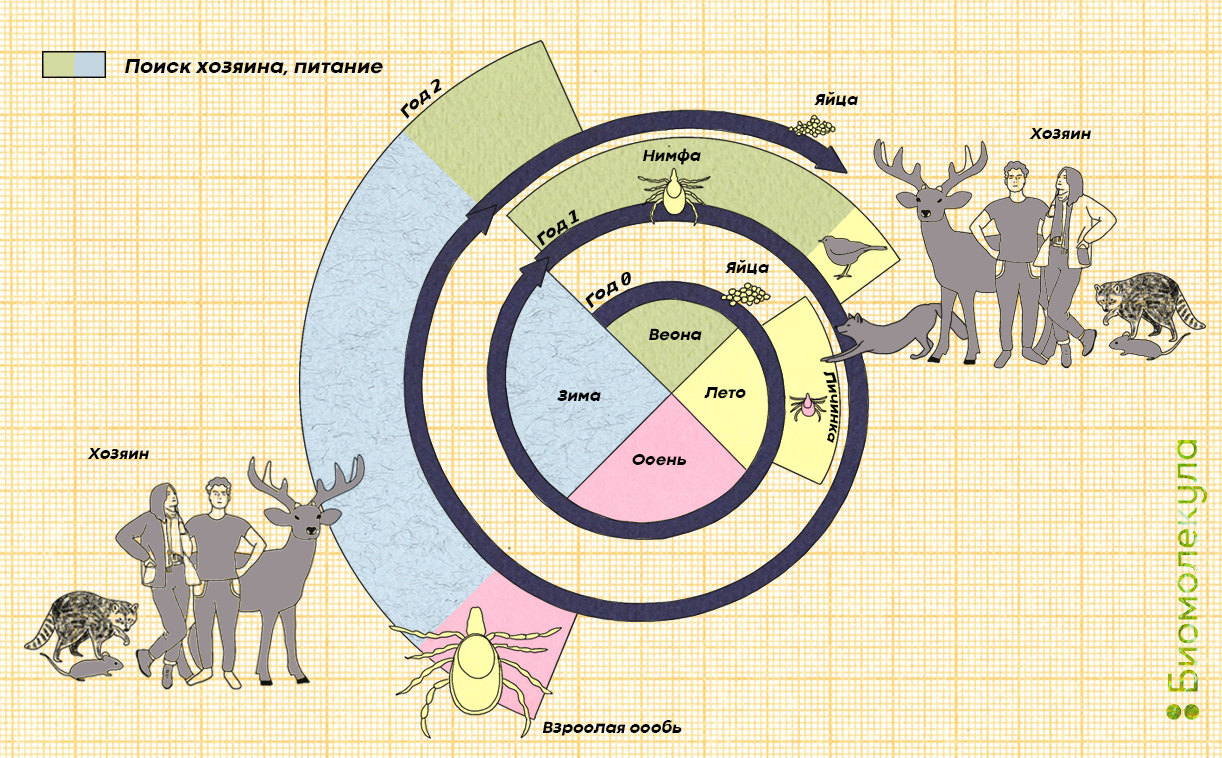

Чувство голода у клеща запускает процесс поиска жертвы, при этом аппетит не возникает у клещей, находящихся в состоянии покоя (диапаузы) (рис. 6).

Рисунок 6а. Cтадии жизни клеща Ixodus scopularis.

Рисунок 6б. Жизненный цикл клеща Ixodus scopularis.

Жизненный цикл клеща включает в себя четыре стадии: яйцо, личинка, нимфа и взрослая особь (самец или самка). Для перехода к каждой новой стадии клещу требуется подпитка кровью.

Как охотится клещ? Как правило, он выбирает выжидательную тактику: третьей и четвертой парой ног клещ держится за травинку или кончик веточки, а первая пара ног у него приподнята. Клещи обладают широким арсеналом средств для обнаружения животных, кровью которых они будут питаться. Они могут чувствовать дыхание, тепло и запах тела, вибрации от травинок и веток, на которых они сидят в засаде. Некоторые виды клещей способны распознавать визуальные образы: различать темные фигуры на фоне светлого неба, а также реагировать на отчетливо выделяющиеся тени. Звуки определенной частоты, например, лай собаки, также могут привлекать некоторые виды клещей [15]. Клещ может учуять жертву на расстоянии 10 метров. При контакте с животным или человеком он быстро перебирается из своего укрытия на тело хозяина, где начинает поиск места, максимально удобного для кровососания. Этот процесс занимает от 10 минут до 2 часов. Как правило, для этого выбираются участки тела с тонкой кожей, которую легко прокусить. После этого клещ «заякоривается» на хозяине при помощи специальных органов и питается его кровью в течение нескольких дней. В это время и происходит инфицирование вирусом клещевого энцефалита, если клещ является его носителем. Подробно процесс питания клеща представлен на рисунке 7.

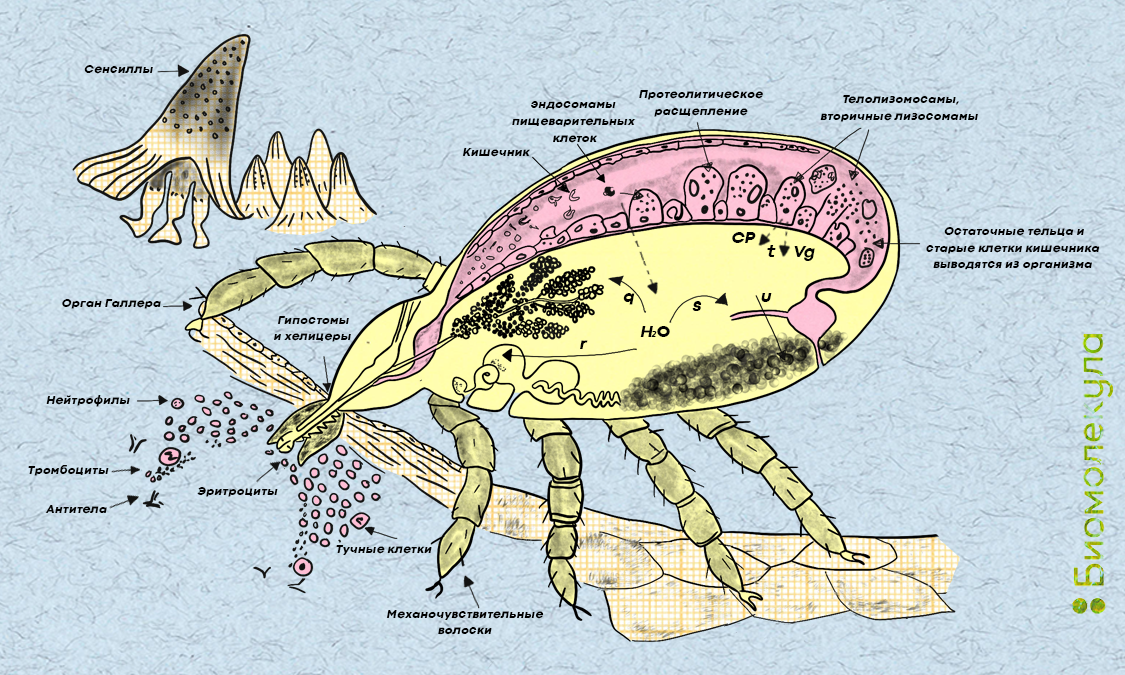

Рисунок 7. Нападение и питание клеща.

1. Для поиска хозяина клещи используют специальные органы, например, орган Галлера (a), который включает в себя вкусовые и хеморецепторные органы чувств (сенсиллы) (b) или механочувствительные волоски (c).

2. Прикрепление к телу хозяина. Для того, чтобы внедриться в кожу, клещи используют специальные приспособления ротового аппарата — гипостомы и хелицеры (d). Внутри гипостомы есть специальные бороздки (e), по которым поступает слюна, содержащая цементоподобные вещества для надежного заякоривания клеща.

3. Взаимодействие клеща и хозяина. В зону питания клеща прибывают различные клетки и молекулы хозяина: эритроциты (f), тромбоциты (g), антитела (h), тучные клетки (i) и нейтрофилы (j).

4. Переработка в организме паразита всасываемой крови. Эритроциты лизируются в кишечнике (k), при этом гемоглобин поглощается эндосомами пищеварительных клеток (l), где он подвергается протеолитическому расщеплению (m). Излишки гема поглощаются остаточными тельцами (вторичными лизосомами, телолизомосами) (n), после чего они и старые клетки кишечника выводятся из организма (o). Накопление всасываемой крови происходит за счёт выведения излишней жидкости из кишечника в гемолимфу (p), после чего жидкость передается обратно в организм хозяина либо через слюнные железы (q), либо через коксальные железы (r), либо через мальпигиевы сосуды (s) (путь выведения зависит от вида клеща). Гем транспортируется через кишечник в гемолимфу, где связывается с транспортными белками (CP) или вителлогенином (Vg) (t). Вителлогенин транспортируется в яичники и в яйцах (ооцитах) преобразуется в вителлин (u). Данный белок требуется для созревания ооцитов клеща.

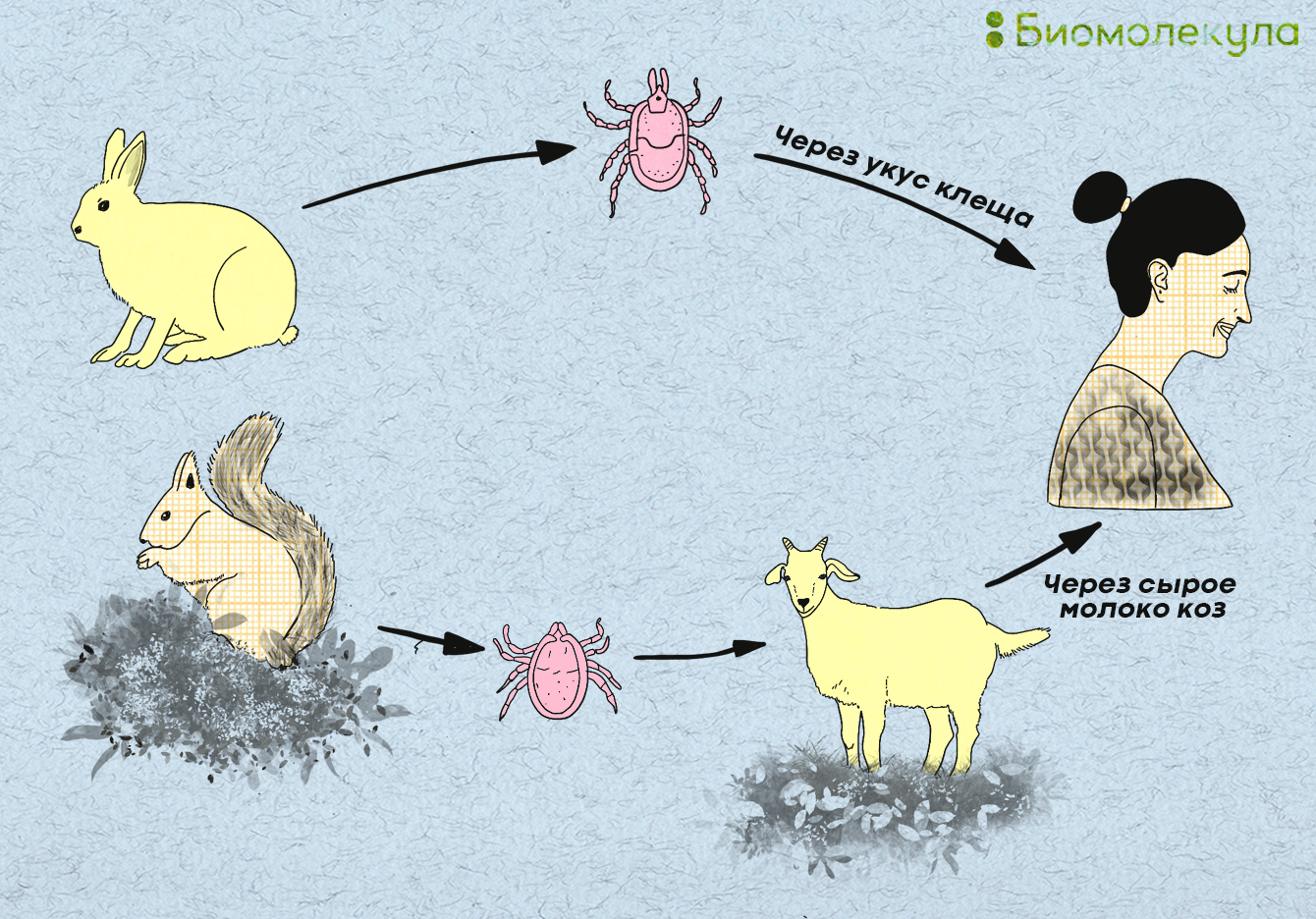

Заразиться вирусом клещевого энцефалита можно как трансмиссивно (через укус инфицированного животного), так и алиментарно (при употреблении в пищу сырого молока, а также продуктов, приготовленных на его основе). Чаще всего инфицировано козье молоко, реже — коровье (рис. 8) [12]. В последнее время алиментарный путь заражения человека клещевым энцефалитом становится все более редким явлением. Напрямую от человека к человеку вирус не передается. Организм человека становится для возбудителя своего рода тупиком: обычно присосавшегося клеща обнаруживают и убивают; в результате распространение инфекции прекращается. Крайне редко встречаются случаи аэрозольного заражения после вдыхания вируса (обычно — среди сотрудников научных лабораторий, изучающих вирусы). Также можно заразиться, если раздавить клеща и втереть вирус в кожу или расчесать место укуса.

Рисунок 8. Возможные пути заражения человека вирусом клещевого энцефалита. В основном клещи питаются кровью диких лесных животных, а не человека.

Следует знать, что, помимо вируса клещевого энцефалита, клещи переносят и другие опасные заболевания (табл. 1). К сожалению, против большинства из них вакцин не существует, и единственный способ избежать болезни — это не дать клещу себя укусить. Считается, что инфицированный клещ должен находиться на теле человека более 36 часов для того, чтобы успеть заразить его такими заболеваниями как туляремия и боррелиоз. Однако эти данные актуальны для США, тогда как аналогичных данных для Евразийского континента нет [17], [18]. Поэтому в наших широтах пренебрегать мерами безопасности не стоит — своевременное обращение к специалисту поможет избежать осложнений. Например, для постконтактной профилактики болезни Лайма взрослым и детям старше 8 лет врач может назначить доксициклин (однократно 4,4 мг/кг веса, но не более 200 мг).

| Название заболевания | Возбудитель | Инкубационный период | Поражаемые органы | Симптомы |

|---|---|---|---|---|

| Иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) | Бактерии рода Borrelia | В среднем 1–2 недели, может удлиняться или, наоборот, уменьшаться | Нервная система, сердце, кожа, суставы | I стадия. Характерное покраснение кожи — мигрирующая кольцевидная эритема, другие поражения кожи. II стадия. Признаки поражения головного мозга: менингит, менингоэнцефалит, неврит, головная боль, фотобоязнь, двусторонний паралич лицевого нерва. Иногда — нарушение работы сердечно-сосудистой системы и лимфоцитома кожи. III стадия. Поражение суставов (артралгии, артриты), поражения нервной системы, поражения кожи. |

| Моноцитарный и гранулоцитарный эрлихиозы человека | Микроорганизмы рода Ehrlichia. | 1–21 день, клинические проявления через 2–6 недель | Воспаление в различных органах; гранулемы печени и костного мозга | Широкий спектр симптомов, к основным относят лихорадку, головную боль, миалгию, тошноту, рвоту, потливость, окоченение |

| Бабезиоз | Паразиты рода Babesia | 1–3 недели, иногда несколько месяцев | Паразиты поражают эритроциты. К группе риска относятся люди с пониженным иммунным статусом (пожилые, носители хронических заболеваний, пациенты с удаленной селезенкой, ВИЧ-инфицированные). | Лихорадка, озноб, слабость, анемия, иногда — гемолитическая лихорадка с высокой температурой, боли в животе, головные боли, желтуха, увеличение селезенки и печени. |

| Гранулоцитарный анаплазмоз человека | Бактерия Anaplasma phagocytophilum | От 3 дней до 3 недель | Бактерии проникают в гранулоциты и разносятся по всему организму | Озноб, слабость, головные боли, мышечные боли. Иногда — боль в животе, тошнота и рвота. Безжелтушный гепатит, признаки бронхита |

| Сыпной тиф | Бактерии из группы риккетсий | 4–6 дней | Бактерии проникают в эндотелий сосудов, развитие эндоваскулита | Гриппоподобные симптомы: головная боль, повышение температуры тела, лихорадка, мышечная боль. Появление сыпи на 4–5 день заболевания. Увеличиваются печень и селезенка, иногда развивается бронхит. |

| Туляремия | Бактерия Francisella tularensis | 3–7 суток | Возбудитель проникает в организм через кожу, слизистые оболочки глаза, органов пищеварения и дыхательных путей. Соответственно различают бубонную, глазно-бубонную, абдоминальную (кишечную), легочную и другие формы заболевания. | Лихорадка, головные боли, диарея, опухание лимфатических узлов, повреждение кожи. |

Как не стать жертвой клеща

Клещ может укусить любого. В группе повышенного риска оказываются все люди, которые проживают, работают или отдыхают в сельской местности, выезжают на природу. В России в 2018 году клещами было укушено 521 107 человек и диагностирован 1721 случай заболевания клещевым энцефалитом [19]. Чаще всего причиной заражения становится укус взрослого клеща, намного реже — укус нимфы. Они, как и личинки, предпочитают мелких животных.

Рисунок 9. Места, в которых чаще обнаруживают клещей. При осмотре тела после прогулки им следует уделять особое внимание. Однако осматривать необходимо всю кожу.

адаптировано по материалам сайта WebMD

Конечно, лучший способ избежать болезни — вакцинация против энцефалита. Однако, привиты вы или нет, во время выездов на природу стоит помнить о дополнительных мерах защиты от укусов. Уберечься от множества инфекций, которые передают клещи, вам помогут следующие правила:

- не ложиться на траву;

- выбирать для стоянок места с минимумом растительности (например, хвойный лес);

- максимально защищать тело одеждой. Идеальный «противоклещевой костюм» выглядит так: одежда с длинными рукавами и штанинами, манжеты рукавов плотно прилегают к коже, штанины заправлены в сапоги или гольфы, носки с плотной резинкой, на воротнике нет застежек, либо они очень плотные, на голове — капюшон, пришитый к рубашке, или косынка;

- следует отдавать предпочтение одежде светлых цветов, поскольку на светлом фоне клещ становится более заметным;

- применять репелленты;

- обрабатывать одежду акарицидными средствами;

- вернувшись домой, снять одежду, внимательно осмотреть ее, а затем всю поверхность тела. Уделить внимание зонам, покрытым волосами, подмышечным впадинам, зоне за ушами и под коленями. Самые частые места укусов клещей представлены на рис. 9;

- домашних животных после возвращения с прогулки тщательно осматривать и сразу удалять клещей;

- не приносить в дом растения и любые другие предметы, на которых могут сидеть клещи.

Что делать, если укусил клещ?

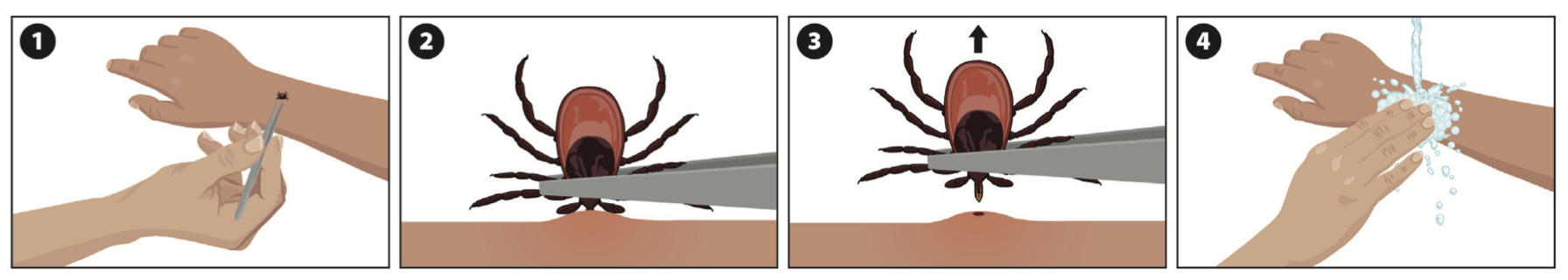

Присосавшегося клеща нужно как можно быстрее удалить. Лучше всего это сделать в травмпункте. Если быстро добраться до врача не получается, придется действовать самостоятельно. Клеща нужно захватить как можно ближе к поверхности кожи пинцетом, обернутым чистой марлей или ниткой, которую нужно завязать у самого хоботка. Затем аккуратно вытянуть его вверх (рис. 10). Не надо давить на тельце клеща — это выдавливает зараженную жидкость из него в рану.

Сняв клеща, следует хорошо вымыть руки с мылом, а место укуса обработать медицинским спиртом, йодом, одеколоном или любой другой дезинфицирующей жидкостью. Если на месте укуса осталась черная точка, скорее всего, это хоботок клеща. Не нужно стараться его вытащить и ковырять иголкой. Достаточно обработать йодом, позже он выйдет сам. В интернете можно встретить рекомендацию, что на клеща нужно налить масло, якобы тогда он задохнется и отпадет сам. Так делать не стоит, этот способ не очень эффективен. При использовании масла клещ испытывает стресс и начинает выпускать в рану жидкость, при этом извлечь его становится еще труднее — тельце становится жирным и скользким.

Рисунок 10. Правильное удаление клеща.

(1) Захватите клеща пинцетом или пальцами, обернутыми чистой марлей.

(2–3) Аккуратно вытяните клеща.

(4) Хорошо помойте с мылом руки и место укуса. Обработайте место укуса антисептиком.

По поводу того, что делать с удаленным клещом, рекомендации специалистов разнятся. Иногда советуют обязательно сохранить его в баночке в холоде и доставить в больницу, откуда он будет отправлен в лабораторию. Но в реальности анализы клещей на заражение проводят редко. По большому счету, сохранение клеща не имеет особого смысла: привитому человеку инфекция не страшна, а к непривитым все равно не предпринимают никаких мер, пока не появятся симптомы. Существует рекомендация вводить в целях постконтактной профилактики иммуноглобулин, но его эффективность сомнительна [20]. Таким образом, на всякий случай клеща стоит сохранить, но если не получилось — ничего страшного.

Виновник заболевания — вирус клещевого энцефалита

Мы уже выяснили: сам по себе укус клеща не вызывает энцефалит. Для этого животное должно быть носителем вируса рода Flavivirus. Остановимся на этих вирусах подробнее.

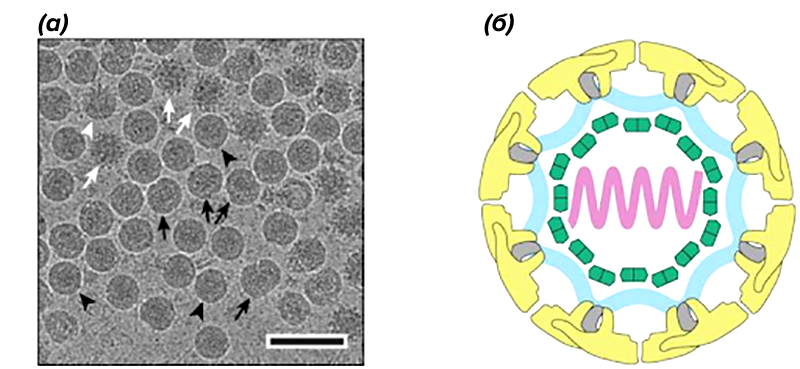

После того, как вирус попадает в организм и заражает клетки, те начинают продуцировать по крайней мере три вида частиц: незрелые неинфекционные частицы, частично зрелые и зрелые инфекционные частицы (рис. 11а) [2], [21]. Зрелые частицы (вирионы) имеют сферическую форму и размер до 50–60 нм в диаметре [21], [22]. По структурной организации вирусная частица напоминает матрешку. Верхний слой — это мембрана, которая состоит из соответствующих белков (M) и из липидов клеток хозяина со встроенными в них белками вирусной оболочки (E) (рис. 11б) [21]. Белок Е считается наиболее важным структурным белком вируса, так как именно он отвечает за сборку вирусной частицы и ее связывание с рецептором клетки. Под этой матрешкой скрывается матрешка поменьше — вирусный белковый капсид, который состоит из нескольких копий капсидного белка (C) и покрывает сердце вируса — нуклеиновую кислоту. В случае вирусов рода Flavivirus это одноцепочечная молекула РНК положительной полярности, размер которой составляет примерно 11 тысяч нуклеотидов [2].

Рисунок 11. Структура вируса клещевого энцефалита.

(a) — криоэлектронная микрофотография частиц вируса, выделенных и очищенных из культуры инфицированных клеток. Черными галочками обозначены зрелые частицы вируса, белыми — частично зрелые. Белыми стрелками обозначены незрелые частицы, а черными стрелками — поврежденные частицы вируса. Масштаб — 100 нм.

(б) — схематическое изображение вириона вируса клещевого энцефалита. В липидную мембрану (светло-голубой цвет) встроены белки Е и М (обозначены желтым и серым цветом, соответственно). Липидная оболочка покрывает нуклеокапсид, который представляет из себя несколько копий белка С (зеленый цвет)и молекулу РНК (сиреневый цвет).

На сегодняшний день выделяют три основных генотипа вируса клещевого энцефалита:

- дальневосточный (прототипный штамм «Софьин»);

- сибирский (прототипный штамм «Айна»);

- европейский (прототипный штамм «Найдорф»).

Сероварианты этого вируса могут циркулировать как на разных, отдаленных территориях, так и иметь совместные или близкие места обитания. Например, показано, что часть штаммов, циркулирующих в Восточной и Западной Сибири, на Урале и в Калининградской области, относится к дальневосточному варианту вируса, а некоторые штаммы, выделенные в Центральной части Европейской России, относятся как к западному, так и к сибирскому субтипам . Из всех вирусных субтипов дальневосточный является самым агрессивным и вызывает заболевание, протекающее в наиболее тяжелой форме [6]. Сибирский субтип, в свою очередь, считается самым распространенным в нашей стране.

С миграцией вариантов вируса клещевого энцефалита связывают путешествия патогена вместе с летающими животными — летучими мышами или птицами. Об этом феномене на «Биомолекуле» вышла статья «Воздушные переносы вирусов клещевого энцефалита Балтийской группы постоянны и системны» [23]. — Ред.

Как вирус клещевого энцефалита размножается в клетках человека?

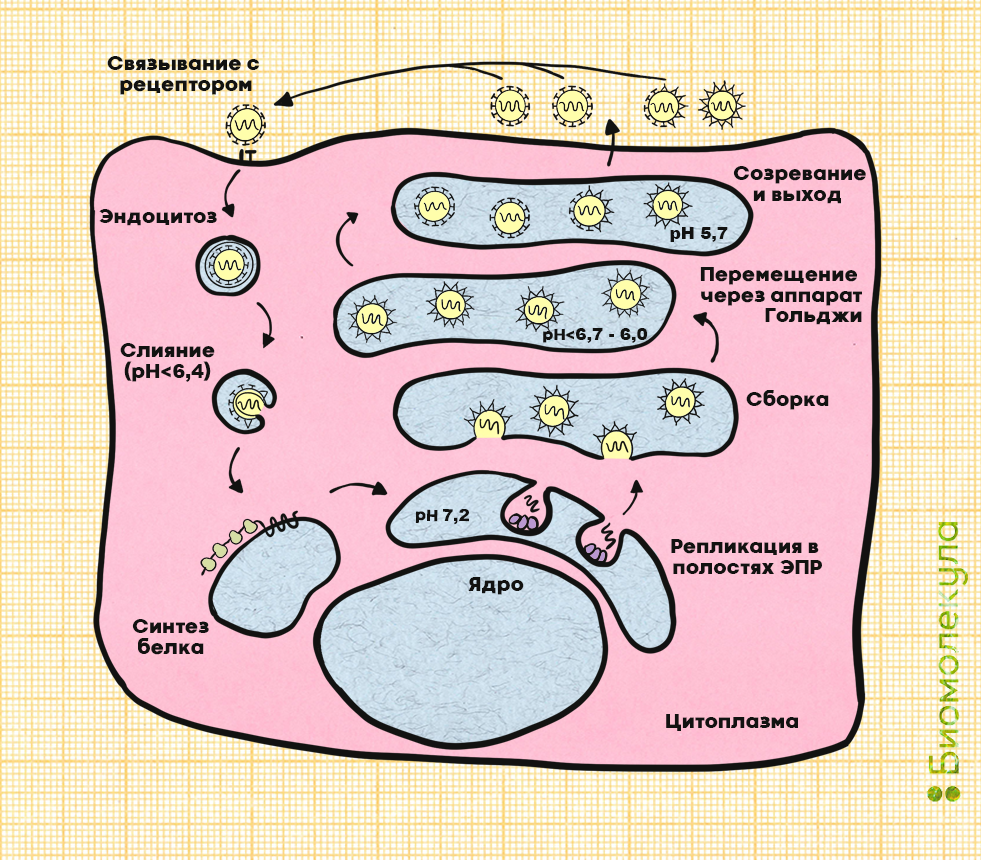

Живые клетки нужны вирусу для размножения — копирования собственных вирионов. Так как вирус клещевого энцефалита имеет сложную структуру, этот процесс довольно сложный. Пока не все его этапы изучены хорошо, однако общая схема примерно известна и представлена на рисунке 12 [2].

Рисунок 12. Заражение, синтез и жизненный цикл вируса клещевого энцефалита в клетке организма.

Вирус проникает в клетку путем эндоцитоза и запускает производство вирусной РНК и белков. После этого в клетке начинается сборка новых вирионов: нуклеокапсид покрывается липидной оболочкой, содержащей структурные белки E и M, и отпочковывается через мембрану в полости эндоплазматического ретикулума. По мере продвижения через аппарат Гольджи незрелые клетки вируса созревают, чему способствует кислая среда. В итоге из зараженной клетки выходят как гладкие зрелые вирусные частицы, так и частично зрелые и незрелые частицы. Зрелые и частично зрелые вирионы могут начать новый инфекционный цикл, но полностью незрелые частицы не обладают способностью к слиянию с другими клетками и, следовательно, не являются инфекционными.

Возбудитель прикрепляется к клеточной мембране, образует на ней выпячивание и в конечном итоге — пузырек, внутри которого проникает внутрь. Этот процесс называется эндоцитозом. Затем клеточные ферменты-протеазы разрушают этот пузырек и вирусную оболочку, и в клетку выходит вирусная РНК.

В норме, когда клетке нужно произвести белки, на матрице ДНК в хромосомах синтезируется матричная РНК (мРНК). Она служит «шаблоном» для сборки пептидов. Вирус клещевого энцефалита содержит «плюс-нитевую» РНК, которая подменяет собой нормальную мРНК и заставляет клетку синтезировать вирусные белки.

Вирус покидает клетку путем почкования: он подходит к клеточной мембране, меняет ее структуру и выходит наружу внутри пузырька. Зачастую зараженные клетки погибают — из-за повреждения их мембран или в результате запуска апоптоза — запрограммированной клеточной смерти [20].

Как болеют клещевым энцефалитом

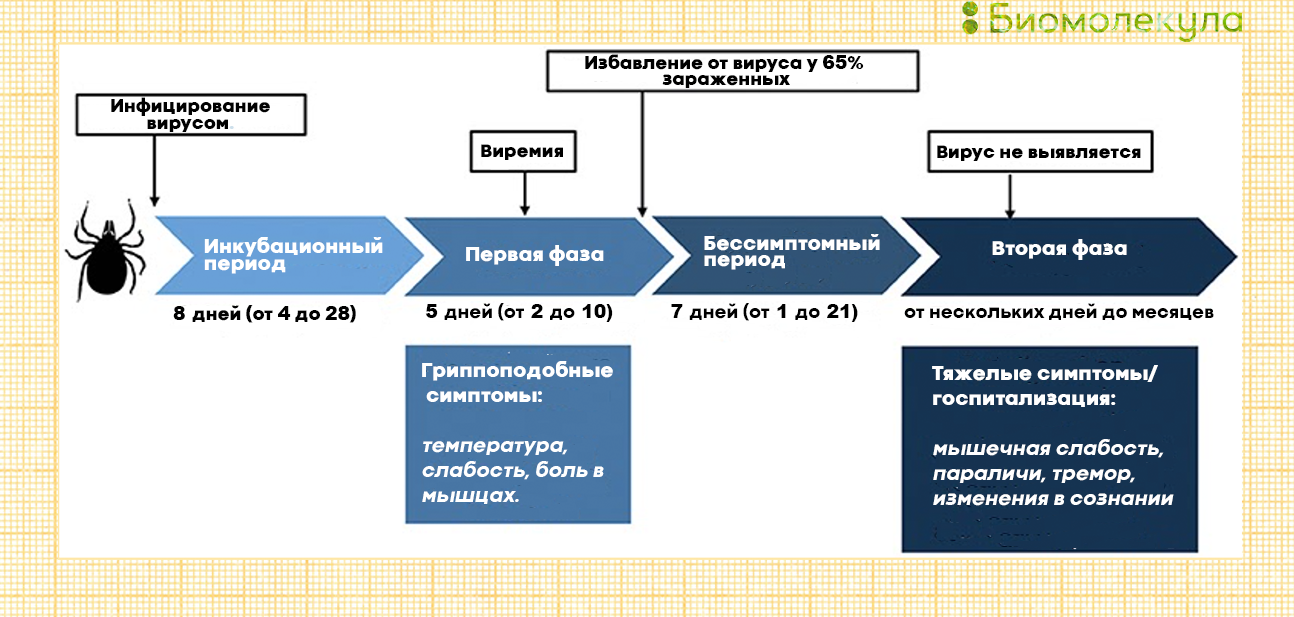

Восприимчивость людей к вирусу клещевого энцефалита очень высокая. Заразиться можно уже в первые минуты после того, как клещ присосался к телу. Первым делом возбудитель внедряется в клетки кожи и размножается в них. На месте укуса появляется покраснение. При алиментарном пути заражения первый удар принимают клетки слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Затем возбудитель проникает в кровь и начинает распространяться в разные органы — это состояние называется вирусемией. В течение этого времени, примерно 4–28 дней (чаще всего — 10–12 дней, при алиментарном пути заражения — 2–3 дня) после укуса, продолжается инкубационный период, когда человек не испытывает никаких симптомов болезни [6], [24].

Затем начинается острый период заболевания: развивается вторая волна вирусемии; одновременно вирусы, которые уже проникли во внутренние органы, активно размножаются, «захватывая» живые клетки и превращая их в «фабрики» по производству своих копий. У больного поднимается температура, он страдает от усталости и мышечных болей.

Признаки вирусной инфекции отступают через 1–2 недели. При этом около 50–65% всех заболевших на этом этапе избавляются от вируса [25]. У остальных болезнь переходит в «спящий» режим, чтобы еще через несколько дней или недель вернуться вместе с тяжелыми симптомами менингита и энцефалита (рис. 13) [26].

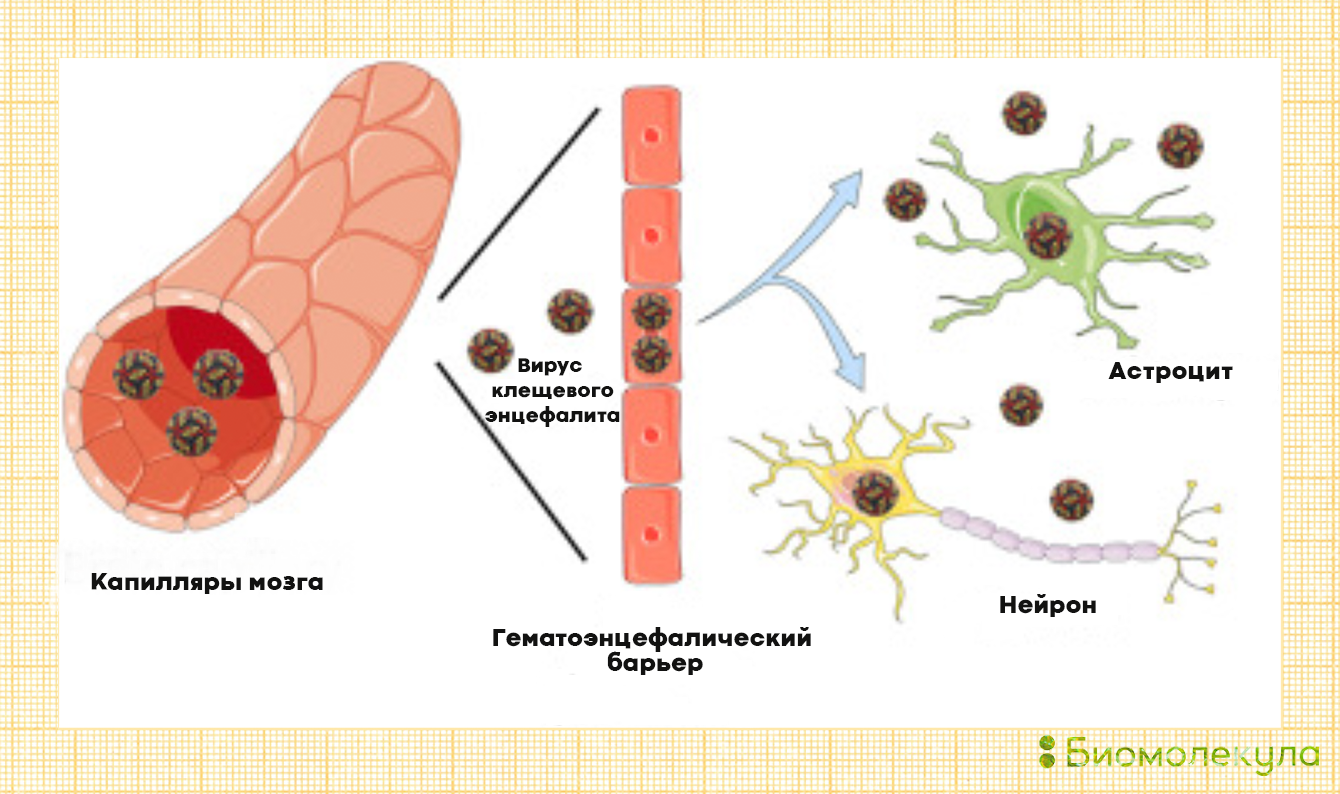

До сих пор до конца непонятно, каким образом возбудитель добирается до клеток нервной системы — с током крови, лимфы или по нервным клеткам. Однако ясно, что сильнее всего в этом случае страдает серое вещество, в котором находятся тела нейронов (в белом веществе расположены их отростки). Развивается воспаление, разрастание нейроглии (вспомогательных клеток нервной системы), и нервные клетки погибают.

Рисунок 13а. Путь развития клещевого энцефалита у человека. Основная опасность заболевания связана с поражением центральной нервной системы.

Рисунок 13б. Проникновение вируса клещевого энцефалита через гематоэнцефалический барьер. Известно, что при клещевом энцефалите происходит повреждение гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) — тканей, отделяющих нервную ткань от кровеносного русла. Однако механизмы повреждения ГЭБ и проникновения вируса в мозг пока неясны.

Клещевой энцефалит: многоликий и опасный

Несмотря на слово «энцефалит» в названии заболевания, это его далеко не единственный возможный симптом. Клиническая картина бывает очень разной. Невозможно заранее предсказать, как будет протекать заболевание в каждом конкретном случае, и к каким осложнениям оно приведет (табл. 2).

| Форма заболевания | Симптомы | Исход |

|---|---|---|

| Лихорадочная — встречается в 40–50%* случаев |

| Чаще всего пациент полностью выздоравливает. Иногда сохраняется астеновегетативный синдром. |

| Менингеальная — встречается в 50–60%* случаев |

| У многих больных прогноз благоприятный, но в дальнейшем заболевание может перейти в хроническую форму. |

| Менингоэнцефалитическая форма — встречается в 5–15%* случаев |

| Обычно протекает в тяжелой форме, характеризуется высокой летальностью |

| Полиомиелитическая — встречается в 1–2%* случаев |

| Эта форма заболевания всегда протекает тяжело, часто приводит к инвалидности. Частичное восстановление движений происходит не у всех больных. |

| Полирадикулоневритическая — встречается в 1–3%* случаев | Происходит поражение отдельных нервов, которое проявляется в виде болей, мышечной слабости, чувства онемения, покалывания. | Эта форма заболевания опасна тем, что может привести к развитию паралича Ландри. Он начинается с нижних конечностей, и затем поднимается вверх. В конечном счете нарушается дыхание, и это может привести к смерти больного. |

| Двухволновая | В начале болезни 3–7 дней сохраняется высокая температура и другие симптомы, обычно эта первая волна протекает легко. Затем 7–14 дней больной чувствует себя хорошо, после чего начинается вторая волна, и она протекает уже тяжелее. Чаще всего возникают симптомы, характерные для менингеальной и менингоэнцефалитической форм клещевого энцефалита. | Прогноз благоприятный, большинство пациентов полностью выздоравливают. |

| * — Цифры различаются в разных регионах и по данным различных исследований. | ||

У некоторых больных (в 1–3% случаев) инфекция переходит в хроническую форму. Она развивается в течение месяцев или даже лет после острого заболевания. В этом случае проявляется кожевниковская эпилепсия — судороги в отдельных группах мышц или половине тела. Могут нарастать нарушения движений в мышцах, их атрофия, возникают нарушения психики вплоть до деменции.

Тяжелые формы заболевания встречаются относительно редко, но невозможно заранее предсказать, у кого из укушенных клещом инфекция приведет к фатальным последствиям. Смертность от клещевого вирусного энцефалита в Европейской части России составляет 1–3%, а на Дальнем Востоке достигает 12–25% — такая разница связана с характеристиками циркулирующих там генотипов вирусов [6].

Существуют ли эффективные методы лечения?

Против клещевого вирусного энцефалита существует этиотропное (направленное на причину заболевания) лечение, но его эффективность сомнительна:

- Человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита можно применять как в целях профилактики (после укуса клеща у непривитых), так и для лечения. Этот препарат содержит антитела против возбудителя, полученные от донора. Он создает в организме человека пассивный иммунитет. Иммуноглобулин вводят в разных дозах и по разным схемам в зависимости от формы и тяжести течения инфекции. Этот метод лечения применяется в России; в большинстве других стран его не используют.

- Рибонуклеаза — фермент, который сдерживает размножение РНК-содержащих вирусов. Этот препарат разрушает нуклеиновые кислоты, в частности, РНК. При клещевом энцефалите его вводят внутримышечно через каждые 4 часа 4–5 дней [27].

При энцефалите проводят также симптоматическую терапию, чтобы устранить проявления интоксикации, отека головного мозга, повышения внутричерепного давления. Пациент должен соблюдать строгий постельный режим, во время лихорадки пить больше жидкости. В последующем назначают курс реабилитации, он включает физиопроцедуры, лечебную гимнастику, бальнеотерапию (лечебные процедуры в специальных ваннах и бассейнах) и пр.

Вакцины против клещевого энцефалита

В настоящее время в России доступно несколько вакцин против клещевого энцефалита как российского, так и зарубежного производства. Некоторые компании выпускают отдельные формы препаратов для взрослых и детей. В них различается содержание антигена — для детей дозы меньше. Первопроходцами в разработке вакцин против клещевого энцефалита стали советские ученые.

История создания энцефалитных вакцин

Первая вакцина против клещевого энцефалита была разработана учеными из СССР под руководством профессоров Анатолия Александровича Смородинцева и Елизаветы Николаевны Левкович (рис. 14), которая в 1937 году участвовала в дальневосточной экспедиции и стала одним из первооткрывателей клещевого энцефалита.

Рисунок 14а. Создатели первой вакцины против клещевого энцефалита. Анатолий Александрович Смородинцев (1901–1986) — советский бактериолог, вирусолог, иммунолог, который написал более 600 научных работ, посвященных вирусным инфекциям и противовирусному иммунитету. Создал вакцины против клещевого энцефалита, гриппа, эпидемического паротита и кори.

Рисунок 14б. Создатели первой вакцины против клещевого энцефалита. Елизавета Николаевна Левкович (1900–1982) — советский ученый-вирусолог, первооткрывательница вируса клещевого энцефалита и соавтор первой вакцины против этого заболевания (на переднем плане).

Вакцина представляла собой суспензию ткани мозга мышей, инфицированную вирусом и инактивированную формалином. До 1958 года этой вакциной прививали участников экспедиций на Дальний Восток и жителей Оборского очага в Хабаровском крае. Прививка оказалась весьма эффективной, но небезопасной: у одного из каждых 20 тысяч вакцинированных развивался энцефалит. Из-за этого было решено снизить концентрацию зараженного мозга мышей в препарате, но это не помогло. Ученые продолжили искать более безопасные варианты.

В 1963–1964 гг. команда исследователей под руководством Левкович и Михаила Петровича Чумакова создала первую культуральную инактивированную вакцину против клещевого энцефалита. В ее состав вошел антиген штамма «Софьин», выращенный в клетках куриных эмбрионов. Вирус в ней был инактивирован формальдегидом и адсорбирован на гидроксиде алюминия . Новая вакцина зарекомендовала себя как намного более безопасная, но не менее эффективная по сравнению с «мозговой».

Подробнее о подходах получения инактивированных вакцин читайте в статье «Разработка вакцин: чем и как имитировать болезнь?» [28].

Почти одновременно, в 1964 году, разработкой культуральной инактивированной вакцины занялась команда ученых в Томском НИИВС. Новый препарат был создан на основе штамма Пан, но он не помогал сформировать надежный иммунитет против инфекции, поэтому впоследствии был заменен на штамм № 205. Выпуск этой вакцины начался только в 1984 году в НПО «Вирион», Томск, Россия.

В дальнейшем совершенствовались методы производства и очистки вакцин, они стали более безопасными.

Среди европейских стран за пределами России чаще всего клещевой вирусный энцефалит встречался в Австрии. Исследование 1958 года показало, что 56% всех вирусных заболеваний центральной нервной системы на территории страны было вызвано этой инфекцией. Первая европейская вакцина была разработана в 1971 году профессором Кристианом Кунцем из Института вирусологии Венского университета в сотрудничестве с Исследовательским центром прикладной микробиологии Портон-Дауна. Для производства вакцины был использован штамм вируса Neudorfl. У привитых этой вакциной людей часто возникали побочные эффекты: недомогание, головные боли, лихорадка, покраснение и припухлость в месте укола. Сделать препарат более безопасным удалось в 80-е годы прошлого века с появлением новых технологий очистки и концентрации. Эта австрийская вакцина сегодня известна под названием FSME-Immun. Также в 80-е годы была разработана немецкая вакцина на основе штамма К-23. Она получила название Encepur. Обе вакцины — австрийская и немецкая — были зарегистрированы в России в 1993 и 1998 году, соответственно, и применяются по сей день [29], [30].

На данный момент в мире широко применяют пять вакцин против клещевого вирусного энцефалита: три российские на основе дальневосточных штаммов вируса и две зарубежные (австрийская и немецкая) — на основе европейских штаммов (табл. 3). Зарубежные вакцины в России недоступны.

Вирусы для вакцин культивируют с использованием куриных эмбрионов, после чего «убивают» с помощью формалина. В роли адъюванта (усилителя иммунного ответа) выступает гидроксид алюминия .

Соединения алюминия еще с 1930-х годов включают в состав многих вакцин в качестве адъювантов (вспомогательных веществ), чтобы усилить иммунный ответ [31]. Алюминий в прививках присутствует в совсем небольших количествах и, согласно данным многочисленных исследований, безопасен даже для детей первого года жизни. Польза от вакцинации сильно перевешивает теоретический риск. Кстати, с пищей и питьевой водой в организм человека поступает намного больше алюминия, чем в составе вакцин. — Ред.

| Название препарата | Производитель | Состав и назначение |

|---|---|---|

| Культуральные сорбированные инактивированные жидкие вакцины «ЭнцеВир» и «ЭнцеВир Нео детский» | НПО «Вирион», Томск, Россия (филиал НПО «Микроген») | Вакцины на основе штаммов «Софьин» или №205:

|

| «Клещ-Э-Вак» | ФГУП ПИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН, Москва, Россия | Вакцина на основе штамма «Софьин». Прививают детей старше 1 года и взрослых, вакцину также вводят донорам, чтобы вызвать иммунную реакцию и получить иммуноглобулин. |

| FSME-Immun и FSME-Immun Junior | ImmunAG, Австрия, в составе компании Baxter, США | Вакцины на основе штамма Neudorfl:

|

| Encepur adults и Encepur children | GSK Vaccines, GmbH, Германия | Вакцины на основе штамма K-23:

|

Как мы видим, ни один из современных препаратов не содержит в себе сибирских штаммов, хотя вирусы этого субтипа весьма широко распространены, в том числе и в России. Защищают ли прививки от болезни, вызванной сибирским вирусом? Да! Все дело в том, что вакцинальный иммунитет является перекрестным, то есть действует сразу на все три генотипа возбудителя.

Как прививаться?

Чтобы сформировать надежный иммунитет против клещевого вирусного энцефалита, нужно сделать три прививки. В дальнейшем через определенные промежутки времени нужно провести ревакцинации. Режим иммунизации зависит от вида вакцины (табл. 4).

| Препарат | Плановая вакцинация | Экстренная вакцинация | Ревакцинации |

|---|---|---|---|

| «ЭнцеВир», «ЭнцеВир Нео детский» | Первая прививка — 0 день. Вторая прививка — через 1–7 месяцев после первой. | Первая прививка 0 день. Вторая прививка через 2 недели после первой. | Первая прививка — через 12 месяцев после второй вакцинации. Последующие — через каждые 3 года |

| «Клещ-Э-Вак» | |||

| «ФСМЕ-Иммун», «ФСМЕ-Иммун Джуниор» | Первая прививка — 0 день. Вторая прививка — через 1–3 месяца после первой. Третья прививка — через 5–12 месяцев после второй. | Первая прививка 0 день. Вторая прививка — через 14 дней после первой. Третья прививка — через 5–12 месяцев после второй. | Через каждые 3 года |

| «Энцепур» (детский, взрослый) | Первая прививка — 0 день. Вторая прививка — через 1–3 месяца после первой. Третья прививка — через 9–12 месяцев после второй. | Первая прививка 0 день. Вторая прививка через 7 дней после первой. Третья прививка через 21 день после второй. | Первая прививка:

Последующие:

|

Плановая вакцинация — это обычная схема, которую начинают до сезона активности клещей (зимой или ранней весной). Если нужно привиться летом, когда клещи уже активны, и человек потенциально может быть укушен, прибегают к экстренной схеме. Если непривитый человек был укушен, ему вводят иммуноглобулин в течение 96 часов.

Как мы уже говорили, каждая из вакцин защищает от всех подтипов вируса: европейского, дальневосточного и сибирского. Все пять вакцин обеспечивают перекрестный иммунитет и взаимозаменяемы. Однако вторую прививку лучше делать той же вакциной, что и первую, потому что схемы вакцинации для разных препаратов различаются. На вопрос о том, какая вакцина лучше, невозможно дать однозначного ответа. Эффективность и безопасность каждой из них изучали разными методами; пока нет научных работ, в которых их бы сравнивали по стандартизированным критериям. Однако, согласно исследованию на мышах, отечественные вакцины превосходят зарубежную вакцину Энцепур с точки зрения напряженности иммунитета по отношению ко всем трем генотипам вируса клещевого энцефалита [32].

Насколько эффективна вакцинация, и как долго после нее сохраняется иммунитет?

Все вакцины против клещевого вирусного энцефалита показывают высокую сероконверсию — у большинства привитых вырабатывается необходимое количество антител, чтобы обеспечить надежную защиту от вируса. Но это происходит не сразу, поэтому во время вакцинации и спустя две недели после введения последней дозы рекомендуется принимать все возможные меры, чтобы избежать укусов клещей.

Со временем уровень антител в крови привитых снижается. Например, для зарубежных вакцин доказано, что защита сохраняется в течение 5–8 лет и более. Отсюда и рекомендация проводить ревакцинации раз в пять лет. У людей старшего возраста иммунная система слабее, поэтому им нужно повторять иммунизацию каждые три года. Впрочем, в разных странах своя политика. Например, в Швейцарии введения бустерных доз рекомендованы через каждые 10 лет: считается, что это помогает эффективно защититься от инфекции и сэкономить на прививках. В случае с российскими препаратами ревакцинация рекомендована каждые 3 года.

Прививка защищает от клещевого энцефалита эффективно, но не на 100%. Считается, что вакцинация помогает предотвратить не менее 95% случаев заболевания. В редких случаях иммунизированные люди все же заболевают после укусов клещей, но у них инфекция протекает в более легкой форме. Стоит помнить, что клещи переносят не только энцефалит, но и другие заболевания: боррелиоз, туляремию и т.д. (см. табл. 1). Так что встреча и близкое «знакомство» с этими членистоногими в любом случае нежелательны.

Показания к вакцинации

Прививка против клещевого энцефалита не входит в Национальный календарь профилактических прививок. Основные показания к вакцинации перечислены в Приказе Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Согласно этому документу, в группе риска по клещевому энцефалиту состоят:

- Люди, которые живут в районах, эндемичных по клещевому энцефалиту.

- Люди, которые выезжают в такие районы. Существуют сайты, на которых можно посмотреть, какие прививки понадобятся перед путешествиями в разные страны.

- Люди, которые работают в эндемичных районах в сельском хозяйстве, сфере строительства, выполняющие гидромелиоративные, промысловые, заготовительные работы, имеющие дело с грунтом (выемка, перемещение), занимающиеся обработкой территорий против грызунов и насекомых, лесозаготовкой, обустройством зон отдыха, участники экспедиций. Иными словами, все, кто работают на свежем воздухе и рискуют быть укушенными клещами.

- Сотрудники лабораторий, которые работают с живым вирусом.

Важно помнить, что Россия относится к эндемичным странам по клещевому энцефалиту. Календарь профилактических прививок, разработанный Союзом педиатров России, рекомендует прививать всех детей из групп повышенного риска. Подробнее об этом календаре и всех вакцинах, которые в него входят, можно почитать в статье «Вакцинация перед школой: гайд для родителей» [19].

Возможные побочные эффекты

Как и все лекарственные препараты, вакцина против клещевого энцефалита может вызывать некоторые побочные эффекты. Они встречаются редко и в большинстве случаев не опасны.

Чаще всего встречаются местные реакции: покраснение, припухлость и болезненность в месте укола. Намного реже после прививки возникает увеличение близлежащих лимфатических узлов. У некоторых пациентов возможны общие реакции: повышение температуры тела, головная боль, недомогание, боли в мышцах и суставах. Эти симптомы проходят в течение трех дней.

Аллергические реакции встречаются редко. В любом прививочном кабинете к ним всегда готовы: там есть все необходимые препараты, чтобы оказать помощь. Медработники соблюдают «правило 30 минут»: после прививки пациент должен подождать полчаса рядом с кабинетом перед тем, как идти домой.

Прививаться или нет?

Итак, клещевой энцефалит относится к инфекциям, против которых не формируется коллективный иммунитет (о нем мы писали в других статьях спецпроекта, например, «Вакцинация перед школой: гайд для родителей» [19]). Это заболевание не передается напрямую от человека к человеку, поэтому, находясь в эндемичном районе, нельзя чувствовать себя в безопасности, если привиты все вокруг. В данном случае вакцинация — метод сугубо индивидуальной защиты. Суммарно вероятность встретиться с клещом, заразиться, заболеть тяжелой формой инфекции и погибнуть от нее или получить инвалидность не очень высока. Но зачем рисковать, если есть безопасная и эффективная прививка?

Партнер публикации этой статьи — «Национальная иммунобиологическая компания»

«Национальная иммунобиологическая компания» — фармацевтический холдинг, созданный госкорпорацией Ростех в 2013 году с целью развития производства важных для национальной безопасности иммунобиологических лекарственных препаратов. В структуре компании объединены российские производственные предприятия АО «НПО «Микроген», ОАО «Синтез» и ООО «ФОРТ». К числу рыночных приоритетов «Нацимбио» относятся разработка, производство по полному циклу и реализация вакцин и анатоксинов текущего и перспективного Национального календаря профилактических прививок, препаратов крови, бактериофагов, аллергенов, аллергоидов и других препаратов.

Материал предоставлен партнёром — «Национальной иммунобиологической компанией»

Источник