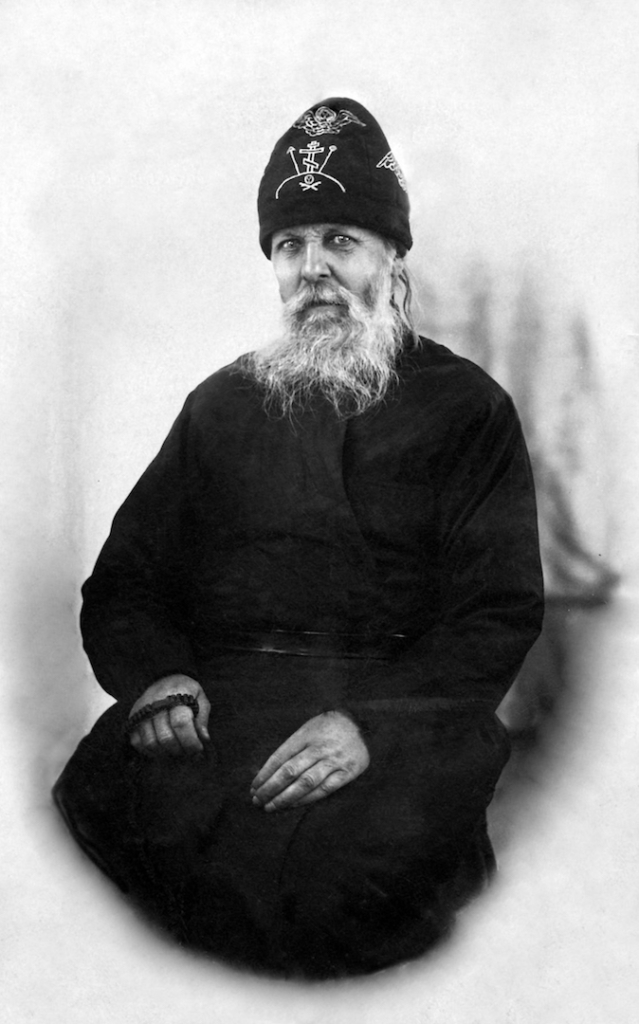

- преподобный Серафим Вырицкий (Муравьев)

- Биография

- Тропарь преподобному Серафиму Вырицкому, глас 4

- Кондак преподобному Серафиму Вырицкому, глас 8

- От бизнесмена к преподобному. Удивительная жизнь святого Серафима Вырицкого

- 16-летний приказчик

- Семья

- Загадки

- Смерть дочери

- «Безумное» решение

- От послушничества до схимы

- Гефсиманская ночь 1932 года

- «Год в схиме, и вся другая!»

- «Если бы все священники были, как он, мы бы верили в Бога!»

- «Бедный Петербург! Это мученики…»

- «Лешке Ридигеру он вообще патриаршество предсказал!»

- «Только не надо плакать»

- «Он был совсем одинок с этой толпой…»

- Смерть матушки

- Он сам был чудом

преподобный Серафим Вырицкий (Муравьев)

Труды на иностранных языках

Биография

Преподобный Серафим Вырицкий (в миру Муравьев Василий Николаевич) родился в крепкой христианской семье, в Ярославской губернии, в деревне Вахромеево, 31 марта 1866 года. Родители мальчика, Муравьев Николай Иванович, Муравьева Хиония Алимпьевна, будучи набожными людьми, стремились привить любовь к Богу и сыну.

Имя Василий было дано ему при Крещении 1 апреля 1866 года, в честь святого Василия Нового. Первые уроки духовно-нравственного воспитания он получал от родителей. Сообщают, что с детства в нём проявлялись такие человеческие качества, как усердие и терпение, трудолюбие и упорство. Василий рано освоил общую грамоту. Первыми его книгами были Псалтирь и Святое Евангелие.

В юности он зачитывался Житиями Святых. История жизни Христа и апостолов, история жизни великих подвижников глубоко впечатляла и трогала юношеское сердце. С того времени в нём зародилось желание посвятить свою жизнь монашескому подвигу. Правда, до времени это желание оставалось скрытым от окружающих.

Родители Василия слыли хозяйственными людьми. Но это не препятствовало им осуществлять и христианское делание. В воскресные дни семья регулярно присутствовала на богослужении. Кроме того, исполняя Божественную заповедь о любви к ближнему, Муравьевы помогали нуждавшимся пищей и кровом. По мере возможности их семья совершала паломнические путешествия к святым местам. Были они и в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, где тогда подвизался известный старец Варнава (Меркулов). Его поучения встретили в сердце Василия благодатную почву.

Но вот в семью пришло горе. На сороковом году жизни у Василия умер отец. И ему не оставалось ничего другого как взять заботу о семье в свои руки. И он, десятилетний ребенок, воспользовавшись предложением односельчанина, работавшего приказчиком в одной из коммерческих лавок Санкт-Петербурга, отправился на заработки. Мать благословила его на дорогу иконой.

Стараниями односельчанина Василий получил должность рассыльного при одной из лавок Гостиного двора. Он трудился со тщанием, и такое отношение к работе не осталось без должного признания. Со временем ему поручали все более сложные и ответственные дела. Помощью Божьей, он не подводил тех, кто ему доверял, отвечая добром на добро. Существенную часть заработанных денег он отправлял своей матери, которая в то время страдала не только от горя, но и от болезни.

К семнадцати годам Василий дослужился до старшего приказчика в лавке Гостиного двора, а в двадцать шесть лет организовал собственное дело. Впоследствии же он сделался одним из наиболее успешных торговцев пушниной в России, поставлявшим товары даже и за границу. Сказались его трудолюбие и целеустремленность.

Предпринимательство требовало от Василия самоотдачи, но отдаваясь коммерции, он не забывал о Боге и о своём давнем желании приобщиться к монашеству: много молился, посещал храм, когда требовалось ездить по торговым делам в разные части страны, он, по возможности, старался посещать и святые места. При случае он навещал свою мать.

Рассказывают, что на жизнь в миру до определенной поры его, ещё в юности, благословил старец Варнава. Разумея Божественный Промысл, подвижник заметил Василию, что пока ему надлежит жить как обыкновенному человеку, исполнять волю Божью, оставаясь в миру; надлежит создать семью, а монашество он примет тогда, когда Богу будет угодно.

Нередко гостями супругов становились болящие и бедняки. Совсем немалые средства Муравьевы жертвовали на богадельни и церковные нужды (к примеру, одно из их пожертвований составило сумму в сорок тысяч рублей!).

В 1903 году, когда происходили торжества по поводу прославления Серафима Саровского, Василий и Ольга присутствовали на этом торжестве.

В 1905 году Василий Николаевич вступил в членство одной из крупнейших благотворительных организаций России — Ярославского благотворительного общества. Уместно отметить, что участником этого общества был и святой Иоанн Кронштадтский. В 1908 году его ряды пополнил Высокопреосвященный Тихон, возглавивший Ярославскую кафедру (впоследствии — Патриарх).

В 1906 году почил о Господе духовный наставник Василия, старец Варнава. В. Муравьев смог увидеться с ним перед его смертью, когда тот посещал Петербург.

Вплоть до 1917 года Василий Николаевич оказывал Церкви материальную поддержку. Но когда вместе с революцией пришли хаос и смута, он лишился торгового дела и былых средств. Тысячи людей, не вписавшихся в контуры нового общества, вынуждены были бежать за рубеж. В этот период Василий потерял многих друзей. Вместе с гонениями на капитал и построением «нового мира» начались гонения за веру. Последовали кровавые расправы над священнослужителями. Василий Николаевич имел возможность отправиться в эмиграцию. Но не захотел.

Шёл 1920 год. В этот трудный период В. Муравьев решил вступить в братию Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Но Промысл Божий распорядился иначе. Митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин благословил его принять монашеский постриг в Александро-Невской Лавре. 29 октября 1920 года постриг был совершен, и Василий получил новое имя Варнава, в честь своего духовного наставника, Варнавы Гефсиманского. Приблизительно в это время жена Василия, Ольга, вступила в монашество в Воскресенском Новодевичьем монастыре, с наречением имени Христина.

Вскоре Варнава был посвящен в иеродиакона. Время было страшное, люди гибли в огромном количестве. В этот период он нёс одно из наиболее трудных послушаний — заведовал кладбищенской конторой. Светские власти постоянно встревали в дела обители с указаниями и претензиями, но, как ни удивительно, монашеская жизнь в Лавре не только не угасала, а и имела необычайный духовный подъём.

В 1921 году, 11 сентября, митрополит Вениамин рукоположил отца Варнаву в иеромонаха. Вместе с пастырской деятельностью он занимался и экономическими вопросами, связанными с хозяйственными нуждами. Здесь ему пригодился прежний предпринимательский опыт.

1922 год ознаменовался для Лавры серьёзными внутренними сложностями. В июле в Лавру явился самосвят Николай Соболев, обновленческий архиепископ, и потребовал передать руководство обителью под его омофор. Вместе с тем он решительно запретил возносить за богослужением имя Патриарха Тихона.

Хорошо понимая, что прямое и открытое противление обновленцам, имевшим поддержку у светских властей, может привести Лавру к губительным последствиям, архимандрит Иоасаф, тогдашний руководитель обители, счёл за лучшее прибегнуть к компромиссу: признать формально власть обновленцев и прекратить поминать имя претившего им Патриарха за богослужением, но при этом сохранить действительное управление обителью и оградить её жизнь от обновленческих новшеств.

Часть братии поддержала это решение, а часть — нет. Нависла угроза раскола. Чтобы выйти из этой ситуации иеромонах Варнава совместно с архимандритом Сергием (духовником обители) и иеромонахом Варлаамом, призвали братию принять внешние уступки. Их увещевание возымело силу, а со временем стала очевидной и их правота. После освобождения святителя Тихона, в 1923 году, лавра вернулась под патриаршую власть.

Видя добросовестное исполнение отцом Варнавой обязанностей пастырского и монашеского служения, братия избрали его членом Духовного Собора; тогда ему был доверен пост казначея.

Приблизительно в 1926 — 27 годах отец Варнава облекся в великую схиму и получил новое имя — Серафим, в честь Серафима Саровского. Вскоре на общем собрании обители он был избран духовным руководителем Лавры.

Рассказывают, что в 1927 году отец Серафим предсказал архиепископу Алексию (Симанскому) будущее посвящение в Патриарха. Дар прозорливости не раз проявлялся в отце Серафиме и по отношению к прочим людям, в том числе простым, искавшим у него совета и благословения. Кроме того, он возвещал о грядущем усилении гонений на Церковь, что и произошло.

Через три года служения в должности духовника здоровье отца Серафима серьезно подпортилось. Сказались долгие пребывания в холоде, стояние на ледяном полу во время богослужения. Какое-то время он пытался скрывать свою болезнь, продолжал исполнять пастырский долг. Между тем состояние здоровья ухудшалось. А однажды он даже не смог подняться с постели.

В 1930 году, по благословению митрополита Серафима (Чичагова), он перебрался на жительство и служение в Вырицу. Тамошний климат лучше соответствовал его немощному состоянию. Вместе с ним, также с благословения митрополита, в Вырицу переселилась схимонахиня Серафима (Ольга Ивановна Муравьева) и двенадцатилетняя послушница Маргарита, их внучка. Отныне главное послушание двух этих близких страдальцу людей заключалось в уходе за ним.

С наступлением 1932 года гонения на Церковь усилились, прокатилась волна арестов. Количество храмов к этому времени резко сократилось.

Между тем к старцу тянулось огромное множество людей. Родные и близкие, опасаясь за его здоровье, хотели было ограничить круг общения, но он категорически заявил, что покуда хватит сил, будет принимать тех, кто имеет в этом нужду. Более того, отец Серафим, несмотря на физическую слабость, старался не ослаблять бдение, молитву и пост.

Священнослужители местной Церкви еженедельно причащали его Святых Христовых Таинств. Примерно в 1935 году Вырицкий пастырь принял на себя подвиг молитвы на камне, в подражание святому Серафиму Саровскому. Делал он это по мере возможности и сил, когда позволяло здоровье. После же того как Советский Союз вступил в войну с фашисткой Германией, отец Серафим, ища заступничества у Небесного Царя, стал молиться на камне ежедневно.

С самого начала Великой Отечественной войны он верил в Победу. И даже не боялся говорить об этом оккупантам. Когда в 1941 году немцы овладели Вырицей и расположили в ней воинскую часть, включавшую православных румын, вырицкий храм, закрытый богоборцами ещё в 1938-м году, вновь открыл двери для верующих.

В 1945 году почила о Господе схимонахиня Серафима (Ольга Ивановна Муравьева). Отец Серафим, прозревая Божественную волю, понимал, что достаточно скоро произойдёт и его исход. Последние годы своей жизни он был прикован к постели, иногда даже не находил в себе сил отвечать на записки.

Святой старец Серафим тихо отошёл ко Господу 3 апреля 1949 года. По воспоминаниям правнучки преподобного:

Я уже уснула, когда вдруг вбегает мама и говорит: «Дедуленька умирает!» — «Мама, откуда ты это знаешь?» – «Мне дедушка сказал, что приходила женщина неземной красоты в белоснежных одеждах и показала рукой на небо». Потом ночью дедушка часто спрашивал у мамы, который час. И когда она ответила: «2 часа 15 минут», – он, перекрестившись, испустил дух.

Тропарь преподобному Серафиму Вырицкому, глас 4

Яко великаго молитвенника за землю нашу / и утешителя теплаго притекающих к тебе, / ублажаем тя, вторый русский отче Серафиме, / вся бо яже в мире красная оставил еси, / всем сердцем устремился еси к чертогам сладчайшаго Христа / и в годину лютых гонений образ кротости и смирения всем был еси: / не престай и ныне молитися за ны, // да в терпении обрящем путь покаяния / и с тобою выну славим Пресвятую Троицу.

Кондак преподобному Серафиму Вырицкому, глас 8

Крест приим свой, преподобне, радуяся, / нераздельным помыслом последовал еси Христу, / был купец еси воистину преславный, / яко не земное, но небесное сокровище стяжа / сего ради спасеся тобою мнози чада твоя, ихже возлюбил еси. / И ныне, отче наш Серафиме, молися // покаяние нам даровати и в разум истины приити.

Ин тропарь преподобному Серафиму Вырицкому, глас 3

Купец велик соделался еси, / преподобне отче Серафиме, / сый в мире, к многому богатству тленному / ты николиже сердца прилагал еси, / послушник истинен / и добродетелей подвижник, / егда же, вся оставль, / на крест монашества восшел еси, / дары Святаго Духа многи тебе дашася / и яко единаго от древних тя явиша / пророка, старца, / чудотворца и молитвенника, / столпа подвижником, спасения вождя. / Сего ради молим тя: // и нас премудро ко спасению управи.

Ин тропарь преподобному Серафиму Вырицкому, глас 4

Яко пресветлая звезда Российския земли, / возсиял еси в веси Вырицстей, преподобне Серафиме, / и, силою Святаго Духа наставляем, / светом чудес твоих страну нашу озарил еси духовно. / Темже и мы, притекающе ко гробу твоему, / умильно глаголем: // моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак преподобному Серафиму Вырицкому, глас 5

Подражая богоносному угоднику Саровскому, / Духа Святаго благодать обильно стяжал еси: / Александро-Невския лавры крине благоуханный, / Вырицкия веси похвало, / сего ради и мы тебе зовем: / радуйся, преподобне Серафиме, // милостивый наш предстателю пред Господем.

Ин кондак преподобному Серафиму Вырицкому, глас 5

Уподобился еси древним отцем / и подвигом добрым подвизался еси, / благодатию Христовою просветився, / от Негоже прием дарования чудес, / недугующих исцеляти, / печальных и скорбящих утешати, / обидимых и гонимых защищати / и всем в нуждах сущим отраду / и скорое избавление подавати. / Сего ради, яко великаго чудотворца чтуще, / молим тя, чада твоя, преподобне Серафиме: // от всех бед избави нас молитвами твоими.

Ин кондак преподобному Серафиму Вырицкому, глас 3

Возрадуйся паки, граде святаго Петра, / и малая весе Вырица, возвеличися, / се бо светильник веры в тебе просиявает, / всеисцеляющий бальзам нам источается, / новоявленный бо великий чудотворец, / любве и покаяния наставник, / пророк и старец, // новый преподобный Серафим в тебе является.

Источник

От бизнесмена к преподобному. Удивительная жизнь святого Серафима Вырицкого

Приблизительное время чтения: 21 мин.

В начале XX столетия этот человек, происходивший из крестьян, вошел в число самых богатых людей России. А после революции 1917 года — в разгар страшного смутного времени, сулившего муки и смерть за одно только имя Христово! — раздал все имущество и ушел в монастырь…

Ему было открыто прошлое и будущее каждого, кто приходил к нему: он предсказал патриаршество Алексию I и Алексию II, когда тот был еще семинаристом. Он видел революцию, он пережил Великую Отечественную войну. В самые тяжелые для России времена преподобный Серафим стал живым свидетельством того, что Бог никогда не оставляет человека.

16-летний приказчик

К 54 годам Василий Николаевич Муравьев — будущий преподобный Серафим Вырицкий — был абсолютно состоявшимся в жизни человеком. Успешный предприниматель и меценат, употребивший свой ум, усердие и таланты в дело. И при этом — образцовый христианин, любивший богослужение, живший по Евангелию: вместе со своей женой Василий Николаевич кормил голодных, посещал больных, благодетельствовал одиноким и немощным. Он воспитал сына, отдал его в одно из лучших учебных заведений страны. В общем, все сбылось, все состоялось — казалось, свое предназначение в жизни он исполнил. Но мир-то знает его не как Василия Николаевича, а как преподобного Серафима Вырицкого. А его жену — как схимонахиню Серафиму…

Как произошла эта метаморфоза? Почему, живя богоугодно в миру, он вдруг захотел большего — схимы: то есть абсолютной отдачи себя Богу?

Началась эта удивительная история в деревне Вахромеево Ярославской губернии, где 31 марта 1866 года в семье Николая Ивановича и Хионии Алимпьевны Муравьевых родился сын Василий.

Он сам научился читать и писать. И когда в расцвете своих сил вдруг умер его отец, а мать заболела, мальчик остался кормильцем в семье. Десятилетний ребенок не мог тянуть на себе все хозяйство. И вот односельчанин, работавший в Петербурге в лавке, пригласил Васю на заработки в столицу.

В те времена крестьянским детям действительно случалось выбиваться в люди: мы знаем архитекторов, художников, ученых из крестьян, чьи таланты и упорство позволили перешагнуть сословные перегородки. Таким стал и Василий, сделавшийся преуспевающий купцом 2-й гильдии и торговавшим на знаменитом Апраксином дворе.

А пока, в 1876 году, мальчик оказался один в большом городе. Выполняя мелкие поручения, постепенно он учился правилам торговли и быстро завоевал доверие хозяина лавки. В 16-летнем возрасте Василий стал приказчиком — следил за порядком в лавке, принимал товар, продавал, предоставлял хозяину отчет. Всего через год Муравьев — уже старший приказчик! Хотя обычно для такой должности требовался немалый опыт.

В 1892 году при поддержке хозяина лавки, где он трудился, Василий Николаевич открыл свое дело — заготовку и продажу пушнины. Дело было очень успешным и прибыльным. Но даже преуспев, этот человек не погнушался сесть за парту: он стал одним из двадцати двух первых выпускников Высших коммерческих курсов, открытых в России для развития предпринимательства. Обучение длилось два года, каждый день после работы с 7 до 10 вечера Муравьев слушал лекции.

Работа же в лавке начиналась в 6 утра — с молитвы. Потом товар выкладывался на прилавки, и двери открывались для посетителей. На обед лавка не закрывалась, работа заканчивалась лишь в 10 вечера, после благодарственной молитвы. Торговля, однако, неукоснительно прерывалась несколько раз в году: на Рождество, на Пасху и на Троицу. В другие большие церковные праздники торговали всего 4 часа. На Масленицу, Прощеное воскресенье и Фомино воскресенье работали с 12 часов дня, чтобы дать возможность всем сотрудникам лавки побывать с утра на богослужении.

Таким образом, вышедший из крестьян, Василий Николаевич Муравьев добился успеха в торговле, сделался человеком «высокого интеллекта, духовной культуры, знающий великолепно историю, богатство русского языка», как вспоминала его правнучка Ольга Даниловна Набоко.

Семья

А вот как рассказывала правнучка о женщине, ставшей женой будущего преподобного — об Ольге Ивановне Муравьевой: «В своей еще мирской жизни бабушка была женщиной, обладавшей сильной волей, незаурядным умом и красотой. Она была богата и полна внутреннего достоинства».

В 1890 году Ольга Ивановна и Василий Николаевич обвенчались. Супруга сопровождала мужа-предпринимателя в его поездках в Европу — в Варшаву, Париж, Вену, где, кстати, однажды взяла первый приз в конкурсе красоты среди жен предпринимателей. Нам остались фотографии, по которым мы можем судить о ее внешности.

В 1895 году в семье родился первенец, сын Николай. Впоследствии родители отдали его учиться в элитную Императорскую Николаевскую гимназию в Царском Селе, после которой он поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета.

В общем, внешне это была очень обеспеченная светская семья. А на самом деле — строгие к себе и внимательные к другим христиане, которые сами жили довольно скромно.

У семьи был общий духовник, старец Варнава Гефсиманский (Церковь впоследствии прославит его в лике святых). «Пока мы живем, мы должны приносить пользу людям», — наставлял он Муравьевых. Неудивительно, что все 30 лет их совместной жизни прошли в делах милосердия.

Они помогали строительству и содержанию Иверской обители, устроенной отцом Варнавой, на свои деньги содержали несколько богаделен в Петербурге и регулярно сами навещали одиноких стариков, а также больных в казенных больницах, приносили подарки. Результатом этих поездок время от времени становилось распоряжение перевезти того или иного одинокого больного человека в дом Муравьевых, где он мог бы быстрее поправиться, находясь в домашней обстановке. Так, к примеру, они приютили у себя 36-летнюю тяжело заболевшую монахиню Воскресенского Новодевичьего монастыря, на их иждивении она находилась вплоть до 1917 года.

Василий Николаевич состоял членом Ярославского благотворительного общества, куда входили такие известные люди, как Патриарх Тихон и праведный Иоанн Кронштадтский. Причем по сложившейся традиции имена жертвователей не записывались — деньги вносились анонимно.

В дни больших праздников супруги накрывали щедрый стол и приглашали всех с улицы. Перед трапезой Василий Николаевич Муравьев молился и коротко рассказывал о празднике, потом люди могли подкрепиться.

Казалось бы, здесь можно и поставить точку!

Но мало кто знал, что Василий Николаевич Муравьев все эти годы — с самого детства — жил мечтой о монашестве. «Процветающий, благодаря своим талантам, в мирской жизни, но всегда стремящийся оставить мир, чтобы идти за Господом», — так описывает его правнучка. И что еще более удивительно — и жена его Ольга Ивановна с юности мечтала о том же!

Но почему же желание оставить мир так долго оставалось лишь мечтой?

Загадки

Еще 12-летним мальчиком Василий Муравьев пришел в Александро-Невскую Лавру в Петербурге, умоляя принять его послушником. «Васенька! Тебе суждено пройти путь мирской, тернистый, со многими скорбями. Соверши же его перед Богом и совестью, и Господь вознаградит тебя», — услышал он от старца-схимника, к которому его проводили монахи. То же скажет Василию Муравьеву его духовник, старец Варнава. И с этим благословением, оставив свою волю, он жил много лет. Хотел быть монахом, но, послушавшись, стал обычным мирским человеком, с земными заботами и попечениями. Почему Господь судил так — мы не знаем.

Но желание высшего служения никогда не угасало и никуда не делось! Оно определяло его жизнь.

Еще в детстве, работая в лавке, Василий использовал малейшую возможность, чтобы бывать в храме. А став уже женатым человеком, подчас удивлял домашних своим поистине неотмирным поведением. Как признавалась потом своим родным Ольга Ивановна, поначалу ей непросто было с мужем: ведь он всегда был не от мира сего! «Очень мягкий, безгранично добрый», — как характеризовала его правнучка Ольга Даниловна. Богатый, успешный человек, а оставался простым и доверчивым! Потому подчиненные его нередко обманывали. В то время как Ольга Ивановна обладала горячим нравом и могла очень строго и эмоционально выговорить какому-нибудь охальнику.

Однажды Василий Николаевич застал в своем доме вора, который, пытаясь убежать с мешком награбленного, впопыхах уронил свою добычу, все добро покатилось по полу. И тут увидевший преступника хозяин… помог ему собрать ценные вещи, уложить их обратно в мешок и спокойно проводил из дома, а когда это раскрылось, говорил всем, что сам все подарил воришке!

Смерть дочери

Одним из поворотных моментов в жизни Муравьевых стала смерть в младенчестве их второго ребенка, дочери Ольги: после этого испытания, с благословения духовника, они согласились жить как брат и сестра, в «белом» браке. Такой подвиг — превышающий силы человеческой природы — брали на себя очень немногие супруги в истории! И в этом подвиге супруги прожили большую часть совместной жизни, в то время как для всех окружающих это была обычная светская семья…

Вот еще один эпизод, скрытый от тех, кто знал только внешнюю жизнь Василия Муравьева. Это случилось, когда они вместе с духовником, старцем Варнавой, молились:

«…Преклонив колени, долго молились они вдвоем в келии великого старца…Затем отец Варнава встал, трижды благословил духовного сына, возложил ему на главу руки и вновь помолился. То, что произошло после этого благословения, трудно поддается описанию — в душе и на сердце Василия Николаевича разлилось какое-то необыкновенное спокойствие, которое не оставляло его уже на протяжении всей последующей жизни. обострилось духовное зрение, окрепла и без того удивительная память…»

Именно отец Варнава учил Василия Николаевича Иисусовой молитве, учил исповедоваться даже в помыслах, строго следить за любыми движениями души и все зло, какое он ни встретит в жизни, покрывать только любовью, не гнушаться никаким человеком…

В 1906 году духовник будущего старца умер. В этом же году Муравьевы успели купить дачу в поселке Тярлево, между Царским Селом и Павловском, и в годину революции смогли укрыться там от ужасов, творившихся в столице. А в самое внешне неблагоприятное время — разгар революции и Гражданской войны — они приняли решение, к которому шли много лет…

«Безумное» решение

В 1920 году супруги по обоюдному согласию расходятся по монастырям.

В стране революция, распространяется агрессивное безбожие… У Муравьевых — огромное состояние и связи заграницей, они могли уехать еще в 1917-м. Но — что людям со стороны могло показаться просто безумием! — жертвуют все имущество Церкви и уходят в монастыри.

Василий Муравьев — в Александро-Невскую лавру, Ольга Ивановна — в Воскресенский Новодевичий монастырь. Вместе с собой она вынуждена была взять маленькую внучку Маргариту, оставшуюся после развода родителей на попечении бабушки и дедушки.

Василий Муравьев в малой схиме получает имя своего духовного наставника — Варнава. Во время пострига Ольга Ивановна ждала имени Евфросиния, но услышала другое: Христина: «Ты Христина, значит, Христова, неси иго Его. Христина, люби всех, как самое себя».

От послушничества до схимы

Шла Гражданская война, в Лавру непрекращающимся потоком приносили отпевать убитых, тут же был устроен сбор средств для голодающих, на содержание сирот, организовывались бесплатные обеды. В этом принимал деятельное участие и будущий старец.

Вместе с братией отец Варнава пережил попытку захвата Лавры обновленцами, когда наместник вынужден был пойти на компромисс — прекратить поминать Патриарха Тихона, чтобы сохранить управление Лаврой и предотвратить исход братии. В 1923 году обитель вернулась под омофор святителя Тихона. Но не прекращались аресты — в ссылки и заключение один за другим отправлялись духовные друзья старца: митрополит Петроградский Вениамин, епископ Ладожский Иннокентий, епископ Ямбургский Алексий (Симанский), епископ Петергофский Николай (Ярушевич), архимандриты Гурий и Лев, иеромонах Мануил.

В 1927 году на отца Варнаву (Муравьева) накладывают послушание духовника Лавры. Он соглашается, но с одним непременным условием: в связи с тяжестью и серьезностью этого служения он просит пострига в великую схиму — высший чин монашества. Так Василий — Варнава (Муравьев) — становится схимонахом Серафимом.

Серафим… Его любимый святой! За четверть века до этого, в 1903 году, Василий Николаевич Муравьев вместе с женой побывали на торжествах в честь прославления преподобного Серафима Саровского: оба вспоминали, что такой благодати и радости не чувствовали нигде и никогда…

И вот он — отец Серафим, иеросхимонах. Схимник — человек, который одной ногой уже стоит в мире ином, чья самая главная обязанность на земле — непрестанная молитва и углубление в себя…

Гефсиманская ночь 1932 года

«Ныне пришло время покаяния и исповедничества. Будем помнить, что Бог есть любовь, и надеяться на Его неизреченное милосердие. » — говорил отец Варнава в страшные 20–30-е годы.

Сохранились воспоминания о таком диалоге старца с будущим Патриархом Алексием I, спросившем, не лучше ли уехать за границу. «Владыко! А на кого вы Русскую Православную Церковь оставите? Ведь вам ее пасти! — последовал ответ старца. — Не бойтесь, Сама Матерь Божия защитит вас. Будет много тяжких искушений, но все, с Божией помощью, управится. Оставайтесь, прошу вас. »

Самое тяжелое испытание ждет братию Лавры в ночь на 18 февраля 1932 года. Ее назвали в народе «святой ночью»: именно тогда начались массовые аресты монашества и духовенства, всего порядка 500 человек отправили в лагеря и ссылки.

Но отца Серафима Господь сохранил от этой участи, его ждал другой крест…

Двумя годами ранее, проведя много часов за исповедью, стоя все это время в соборе на холодном каменном полу, отец Серафим упал и не смог самостоятельно подняться. Прибывший врач осмотрел его и поставил сразу несколько диагнозов: межреберная невралгия, ревматизм, закупорка вен нижних конечностей. Иеросхимонах был тяжело болен, и ему удавалось долго скрывать это от всех. О своей болезни говорил так: «Я, грешный, еще не этого достоин! Есть люди, которые и не такие болезни терпят».

Наместник монастыря велел ему отправляться в деревню, вызвав из Новодевичьего монастыря супругу в миру — монахиню Христину. Она взялась ухаживать за старцем. Так в 1930 году мать Христина и ее супруг в миру, иеросхимонах Серафим, оказались в Вырице, поселке в 80 километрах от Петербурга.

«Год в схиме, и вся другая!»

Помните красавицу Ольгу, жену предпринимателя? Вот какая она годы спустя в уже ином, монашеском образе: «Как долго — в ее 55 лет и дальше — можно было дать ей 40-45, и даже в Финскую войну — в 67 лет — мать Христина была для нас та же красавица-монахиня, как при первой встрече, — пишет в воспоминаниях Вера Константиновна Берхман, близко знавшая отца Серафима и матушку. — Глаза ее то и дело загорались тем же блеском, что и в юности, когда матушка начинала гневаться на какую-то ею замеченную неправду или ересь….»

А в 1943 году она приняла уже великую схиму, вняв совету своего мужа в миру:

«Пора, матушка, ни война, ни болезнь не ждут, дни лукавы суть». Христина стала схимонахиней Серафимой. Полушутя говаривала на этот счет: «Так и начали мы, два Серафима, жить вместе».

И вот — в схиме. Это уже совсем другой человек!

«Год в схиме, а вся — другая, — вспоминает Вера Берхман. — И не то что та была лучше или хуже… Та была прекрасна как мать Христина, эта — как новая схимница матушка Серафима. Та была прекрасна всем — величием осанки, властным жестом, легкой шуткой вовремя, остроумным замечанием, умением во всем входить, все сразу видеть, всем распорядиться, и все же никогда не терять внутреннего света, всегда горевшего… Со схимой была принята печать высшего служения…»

Так, с 1930 года и до самой смерти матушки Серафимы они снова прожили под одной крышей. И именно здесь, в Вырице, старец Серафим приобрел известность.

«Если бы все священники были, как он, мы бы верили в Бога!»

Вокруг бушевал Большой террор, но самого старца он почти не коснулся. Сотрудники НКВД заявились в его дом лишь однажды. Уже взрослая к тому времени внучка Маргарита не позволила увести его без разрешения врача, врач же констатировал, что такого больного нельзя перемещать. И вдруг лежавший в постели старец взял за руку одного из чекистов, назвал его по имени и сказал: «Да простятся тебе грехи твои, раб Божий». У них состоялась беседа с отцом Серафимом за закрытыми дверями. Уходя, этот человек сказал: «Если бы все священники были такими, как он, мы бы все верили в Бога».

Отец Серафим знал, что впереди — еще более страшные времена. «Грядет большая война», — говорил он своим духовным детям. И когда она разразилась, старец, уже без того мучимый многими болезнями, взял на себя новый подвиг: теперь он молился на камне в саду (добраться до камня ему помогали родные) — как за столетие до него это делал его покровитель, преподобный Серафим Саровский — несколько часов в день, каждый день….

«Бедный Петербург! Это мученики…»

«Бедный, бедный Петербург. Это мученики…» — говорил преподобный о блокадном Ленинграде. Все окрестности Петербурга — тогда Ленинграда — представляли собой израненную бомбежками плоть своей страны: Пушкин, Павловск, Петергоф, все было разгромлено, изуродовано. А Вырица — единственный поселок, который уцелел. Единственный, во всей округе!

Известен случай, когда преподобный Серафим посоветовал кому-то из пришедших к нему срочно собирать вещи и уезжать из поселка. Люди послушались, хотя тогда видимых причин для отъезда не было. Когда после войны они вернулись, то обнаружили на месте своего дома руины — и это был один из всего лишь нескольких домов, разрушенных в Вырице: остальные были целы.

В конце августа 1941 года Вырица была оккупирована немецко-фашистскими войсками. Лишь один раз в дом к отцу Серафиму зашли немцы: они велели жильцам покинуть помещение. Вышедшая навстречу им матушка на хорошем немецком сказала им, что отец Серафим тяжело болен, прикован к кровати. Когда она увидела, что слова не подействовали, резко распахнула дверь и громко сказала им: «Weg!», т. е. «Прочь!». И они… ушли. Столько силы и превосходства духа было во всем ее облике!

Какое-то время «два Серафима» жили в безвестности, «в пустыньке», как говорила матушка, но вскоре люди, узнав о необыкновенном старце, потянулись в Вырицу. По признанию знавших ее мирян, матушка Серафима была настоящей подвижницей: днем заботилась о старце, принимала людей, которые бесконечным потоком устремлялись к его келье, ночами — молилась.

«Лешке Ридигеру он вообще патриаршество предсказал!»

«Да ладно, не обращай внимания! Вон он Лешке Ридигеру сказал, что он, вообще, Патриархом будет», — замахали руками семинаристы на будущего румынского архиепископа, учившегося в то время в Ленинграде, когда тот вернулся после беседы со старцем Серафимом Вырицким. Подвижник предсказал румынскому студенту рукоположение в архиереи, а приехавшему с ним семинаристу Алексею Ридигеру — будущему Патриарху Алексию II (его имя в крещении и в монашестве — одинаково, Алексий) — крест предстоятеля Русской Церкви. Как мы знаем, все так и случилось — напрасно потешались семинаристы.

Прозорливость старца Серафима была поразительной.

Отец Серафим всегда выделял из толпы тех, кто более всего нуждался в помощи. Не успеет человек даже назвать своего имени, стоит в уголке набитой людьми прихожей, и тут появляется матушка Серафима: «Есть здесь Наталья из Питера? Пусть пройдет к батюшке, а то ей надо на поезд успеть».

И всегда без очереди принимал детей. На иконах и фотографиях отец Серафим чаще всего глядит сурово. Но те, кто застали его, все как один вспоминают: старец был необыкновенно добрым, ласковым, очень деликатно обращался с приходящими, чтобы никого не задеть, не обидеть, не смутить. Всякое волнение и смущение в его присутствии рассеивалось: старец располагал к себе с первой секунды, был прост и всегда улыбался своим посетителям. А ведь среди его посетителей были как простые люди, так и ученые, профессора.

«Переступая порог келии отца Серафима, все попадали в иной мир, такой, который, может быть, словами не пересказать, — вспоминает Тамара Алексеевна Сиверцева, неоднократно бывавшая в Вырице. — Было ощущение радости, какой-то свободы, бессознательное ощущение легкости».

«Только не надо плакать»

Свидетельств исцелений по молитвам старца, разрешения сложных жизненных ситуаций — огромное множество. Ниже — лишь две поразительные истории.

Однажды к отцу Серафиму привели совсем маленькую хромую девочку. Ее мать, Ольга Павловна Фролова, рассказала, что малышка родилась совершенно здоровой и нормально развивалась, но к двум годам ни с того ни с сего ножки стали расти криво, «закругляться». Врачи разводили руками, говорили, что это следствие плохого питания матери, которая носила дочку в разгар войны. Ее готовили к тому, что дочь будет инвалидом… Знакомая посоветовала ехать в Вырицу.

Народу в приемной, как всегда, было очень много, но когда пришла Ольга Павловна с дочкой, из кельи отца Серафима вышла матушка и обратилась к ней: «Заходи с ребеночком».

«Ну, сажай сюда маленькую, сажай» — сказал отец Серафим, указывая на кресло. Ольга Павловна посадила дочку и сама не могла глаз отвести от схимонаха, такой от него исходил внутренний свет, и думала только, что недостойна подходить к такому человеку. Он сказал ей: «Да чего ты плачешь, будут у девочки ножки такие, как и были. Только не надо плакать». Положил малышке руку на коленку — а в руке крестик — и попросил свою келейницу принести святой воды, просфору и конфеток. Велел с утра натощак святой воды, кусочек просфорки и конфетку, пока не кончатся. «Иди с Богом. Будем молиться. Когда все сделаешь , приедешь ко мне и посмотрим, что будет с ножками твоей доченьки. Хорошо?» «Хорошо», — и посетительница с дочкой вышли. Через короткое время мать уже не несла дочку на руках — та самостоятельно пришла на своих выздоровевших ножках!

Неожиданный совет — казалось бы, не согласующийся с настоящим желанием человека — дал он одной женщине, Галине Ивановне Раевской, перед которой стоял трудный вопрос о выборе всего жизненного пути — выборе профессии. Галя мечтала о медицинском институте, но вынуждена была поступить в Институт советской торговли. К 4-му курсу она ненавидела будущую профессию и хотела бросить учебу. К старцу поехала ее мама. И привезла ответ: «Передайте дочери: сейчас не нравится, потом понравится». Не послушаться Галина не посмела. В итоге ее профессией стало преподавание — с торговлей как таковой она не сталкивалась за все 25 лет своего стажа, а педагогическую работу очень любила. Будущему мужу Галины старец предсказал: «В Америку будут приглашать — не отказывайтесь», — это было после войны. Какая могла быть Америка? Через 20 лет муж стал плавать на судах и действительно не раз бывал в Штатах.

«Он был совсем одинок с этой толпой…»

Самые близкие духовные чада знали, что к отцу Серафиму народ идет и из праздного любопытства — люди, для которых нет разницы, обратиться ли к знахарке и колдуну или к прозорливому схимонаху: кому-то надо посоветоваться насчет удачной продажи коровы, кто-то хочет повыгодней купить дом, выдавать ли дочь замуж — прозорливый старец-то все видит, должен посоветовать. А не посоветует — к бабке-шептунье пойдем!

«Он был совсем одинок с этой толпой к нему приходящих…» — писала Вера Константиновна Берхман. И как, вспоминает она, схимник оживился, когда его духовная дочь прочла ему свои стихи. В миру, в молодости, он был знаком с Александром Блоком, сам писал стихи. И воодушевленно говорил о том, каким должен быть писатель, которого к творчеству влечет Сам Бог. «В душе он был поэтом, лирика была ему свойственна», — пишет Вера Константиновна. В молодости он любил во время вьюги гулять один: отпустит лошадей и идет домой среди снега и завывания ветра… Разве могли видеть посетители всей тонкости и глубины этой души, ее подчас трогательных проявлений?

На одной очень краткой прогулке, вспоминает Берхман, когда в лесу они обнаружили море грибов, отец Серафим шутил: «Вот меня сорвите, я самый старый гриб!». А своей внучке Маргарите, которая маленькой девочкой жила прямо у него, «у дедулечки», в келье, говорил: «Маргариточка, ведь я схимник — мертвец для мира, а так люблю тебя — это большой грех». «Хотя дедушка был прикован к постели, — вспоминала правнучка Ольга, дочь Маргариты, — он показывал мне на стене у кровати театр теней, делая смешные фигурки зверей пальцами. «Это заяц, заяц!» — кричала я. «Нет, Оленька, не заяц, это — волк», — отвечал дедушка». По свидетельству родных, это был человек безграничной любви и ласки, рядом с которым хотелось просто быть.

Смерть матушки

17 апреля 1945 года умерла схимонахиня Серафима. Фотографию ее могилки впоследствии повесили в комнате старца. На улицу он уже не выходил, будучи очень больным человеком. Родные вспоминают, как тело матушки выносили из дома, а отец Серафим, не способный подняться с постели, смотрел в окно: «Слезы текли по его щекам, но тут же пришло то, что выше просто человеческих чувств, и он спокойно сказал: “Там, моя дорогая, незабвенная матушка, будем вместе”».

После смерти матушки за старцем ухаживала другая монахиня, тоже Серафима: просто приехала читать Псалтирь по умершей, так и осталась. Сам преподобный прожил еще 4 года и, даже будучи уже очень слабым, говорил: «Пока моя рука поднимается для благословения, и оно нужно людям, я буду принимать их».

Старец Серафим скончался 3 апреля 1949 года в присутствии своих родных. Правнучка так вспоминает об этом:

«Ночью во втором часу мама меня разбудила и сказала: “Дедуленька умирает”. “Почему ты знаешь это? ” — воскликнула я. Мама ответила: “Дедуленька сказал мне, что к нему пришла женщина неземной красоты, в белоснежных одеждах и указала рукой на небо”. Он-то знал, кто эта неземной красоты женщина, но необыкновенное смирение, скромность и все присущие великому человеку душевные свойства не позволили полностью назвать это чудное явление».

Он сам был чудом

На отпевание и похороны преподобного Серафима Вырицкого люди шли непрерывным потоком. Вся улица около Казанского храма, где отпевали старца, была запружена народом.

Почитание старца началось практически сразу: люди просто шли на его могилу. Сегодня над ней возведена часовня — там покоятся мощи преподобного, там же погребена его жена в миру, а в схиме — матушка Серафима. Преподобный Серафим был прославлен Церковью в 2000 году.

Люди потоком устремляются в Вырицу и сегодня. Хотя на местных пляжах в погожий летний день отдыхающих все же больше, чем молящихся у часовни, но, наверное, так было и будет всегда…

В годы гонений преподобный говорил, что купола вновь будут золотить, вновь будут звонить колокола… В 1930-е это звучало странно. И вот это время настало. Но вместе с этим как никогда актуально звучит и другое его предупреждение: «Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества. С одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой — настанет царство лжи и зла. Истинная Церковь всегда будет гонима, а спастись можно будет только скорбями и болезнями. Гонения же будут принимать самый изощренный, непредсказуемый характер».

Интерес к «предсказаниям преподобного Серафима Вырицкого» сейчас велик, но это ли то главное, что он пытался донести до людей? «Старайтесь как можно чаще исповедоваться», «молиться надо всегда и везде», «все зло надо покрывать только любовью», — наставлял отец Серафим. Его облик, его ласка, его способность видеть человека насквозь, его смирение и любовь ко Христу — сам преподобный был великим чудом. И свидетельством того, что Господь не оставил людей и что в самые страшные времена непреложны слова Христа: И се Я с вами до скончания века.

Источник