- Частная паразитология / Членистоногие / Отряд Таракановые (Blattoidea)

- Тараканы наиболее проблемные насекомые при уничтожении синантропных особей

- 2.3. Отряд Тараканы (Blattoptera). Морфология, биология, эпидемиологическое значение

- 3. Отряды насекомых с полным превращением

- 3.1. Отряд Блохи(Aphaniptera). Морфология, биология, эпидемиологическое значение

Частная паразитология / Членистоногие / Отряд Таракановые (Blattoidea)

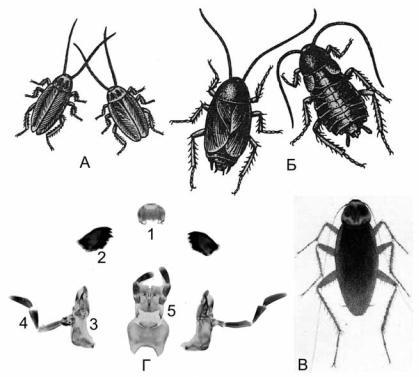

ОТРЯД ТАРАКАНОВЫЕ (BLATTOIDEA) Морфологические особенности (рис. 59): крупные насекомые, длина

тела достигает 3 см.

Тело сплющено в дорсо-вентральном направлении. Имеют 2 пары крыльев: верхние – кожистые, нижние – перепончатые. У самок крылья редуцированы. Ротовой аппарат грызущего типа. Тараканы имеют особые кожные пахучие железы, выделяемый секрет которых привлекает других особей, поэтому они существуют большими группами.

Рис. 59. Морфология тараканов. А – Blattеlla germanica, Б – Blatta orientalis, В — Periplaneta americana, Г – Ротовые органы черного таракана. 1 – верхняя губа, 2 –

верхняя челюсть, 3 – нижняя челюсть, 4 – нижнечелюстные щупики, 5 – нижняя губа.

Жизненный цикл: развитие с неполным превращением длится несколько месяцев. Самки откладывают яйца в коконы, которые носят с собой 14-15 дней. Характерна ночная активность, днем прячутся в щелях. Встречаются в жилищах человека, на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания и др. Обязательными условиями их существования в жилище человека являются: наличие влаги, определенная температура, достаточное количество пищи. Питаются пищевыми продуктами, выделениями человека и различными отбросами.

Представители: черный таракан, или кухонный таракан (Blatta orientalis), рыжий таракан, или пруссак (Blattеlla germanica) и американский таракан (Periplaneta americana).

Медицинское значение: механические переносчики возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний (брюшного тифа, паратифа, дизентерии, дифтерии, туберкулеза, яиц гельминтов, цист протистов и др.). Тараканы могут нападать на спящих грудных детей, сгрызать эпидермис в носо-губном треугольнике и заносить инфекцию.

Для борьбы с тараканами применяют инсектициды (дихлофос, карбофос), приманки с бурой, используют экологические методы (нельзя поливать цветы на ночь, оставлять на столах остатки продуктов, объедки, необходимо регулярно убирать помещение, заделывать щели в полах и т.д.).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

Тараканы наиболее проблемные насекомые при уничтожении синантропных особей

Видовой состав этих насекомых достаточно широк, но, опираясь на статистику обращений в отдел дезинфекционного профиля ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» наиболее часто помещения заселены рыжим тараканом Blattella germanica L (прусак).

В задачу дезинсекции входит уничтожение (снижение численности) членистоногих (насекомых и клещей), вредящих здоровью человека.

Рыжие тараканы являются механическими переносчиками возбудителей кишечных инфекций. В кишечнике рыжего таракана были обнаружены возбудители глистных инвазий (яйца власоглава, остриц, аскарид и лентеца широкого). Насекомые способны заползать в наружный слуховой проход, вызывая сильное раздражение барабанной перепонки, и для его удаления требуется медицинское вмешательство. Ночью во время сна людей тараканы могут скусывать эпидермис на губах, локтях, шее, пальцах, веках и других местах (главным образом у детей).

Рыжие тараканы, их экскременты, сухие шкурки после линьки могут вызывать аллергическую реакцию в виде дерматита, бронхиальной астмы и ринита.

При проникновении в электроприборы тараканы могут вызывать поломку компьютеров, телевизоров и другой аппаратуры, замыкая своими телами контакты плат и оголенные провода. Отмечены случаи повреждения пластиковой изоляции проводов и возникновения вследствие этого короткого замыкания.

Ни одна инструкция качественного, профессионального инсектицида (средства от насекомых) и ни один метод проведения мероприятий направленных на уничтожение этих насекомых не гарантирует вам положительного эффекта, если вы не выполняете определенные условия, предотвращающие развитие и расселение тараканов.

В заселенном насекомыми строении существует местная популяция х, состоящая из отдельных групп и занимающая общую территорию, удовлетворяющую их биологическим потребностям. На равномерность размещения тараканов в здании оказывает наличие или отсутствие благоприятных для них условий: оптимальной температуры, влаги, пищи, укрытий. Если в вашей квартире создать неблагоприятные условия для жизнедеятельности прусаков (поддержание помещения в идеальной чистоте, отсутствие доступа к воде (раковины и ванные должны быть сухими), ежедневное освобождение емкости с отходами, регулярные осмотры на наличие заселения и регулярные профилактические обработки) то даже при наличии у соседей, тараканы у вас не появятся!

Чем больше подходящих для насекомых укрытий, тем выше численность в каждом помещении и здании. Основную часть популяции (80 — 90%) составляют личинки. Они скрываются в самых узких щелях, соответствующих их размерам, где их невозможно обнаружить, и куда инсектициды при обработках не проникают. Поэтому при наличии укромных мест в помещении (трещины в стенах, межпанельное пространство стен, натяжные системы потолков, захламленность в помещениях и т.п.) как показывает практика, применение даже самых качественных средств не дает должного эффекта при обработках от тараканов.

Все заселенные насекомыми помещения в одном здании обрабатывают одновременно (в один день). При более длительных интервалах дезинсекция малоэффективна.

Сплошная обработка проводится для резкого снижения высокой численности тараканов, после чего обязательны регулярные целенаправленные истребительные выборочные обработки.

В пищевых объектах, в пищеблоках учреждений, где в большинстве помещений существуют благоприятные условия для обитания и размножения тараканов, обработки проводят раз в месяц независимо от степени их заселенности тараканами. В детских, лечебных учреждениях, гостиницах и т.п. кратность обработок во всех помещениях, кроме пищеблоков, может быть от 12 до 4-х раз в год, в зависимости от степени заселенности тараканами.

Для уничтожения насекомых используют различные группы инсектицидов контактного и кишечного действия: фосфорорганические соединения, карбаматы, пиретрины, пиретроиды, неорганические кислоты (борная кислота), неорганические соли (бура), амидогидразоны (гидраметилнон), неоникотиноиды (имидаклоприд, тиаметоксам, ацетамиприд), сульфторамиды, фенилпиразолы (фипронил), авермектины (аверсектин С, абамектин (авермектин В )) и др.

Наличие факта, подтвержденного практикой дезинсекционных мероприятий отдела дезинфекционного профиля ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», тараканы очень быстро становятся резистентными (нечувствительными) к применяемому препарату, поэтому необходимо своевременно осуществить ротацию препаратов и изменить тактику истребительных мероприятий.

Важно, при твердом настрое на борьбу с насекомыми, приобретать качественные сертифицированные препараты в специализированных точках продаж организаций дезинфекционного профиля или обращаться за квалифицированной помощью к специалистам- дезинфекторам, строго следовать инструкциям при проведении обработки и соблюдать все санитарно-профилактические мероприятия.

Более подробную информацию, касающуюся проведения мероприятий по уничтожению насекомых, приобретения качественных средств дезинфекции можно получить у специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»

лично (г.Саранск, ул.Дальняя, д. 1А, кабинет 303,149),

по телефонам +7 8342 333 615, +7 8342 333 175

Источник

2.3. Отряд Тараканы (Blattoptera). Морфология, биология, эпидемиологическое значение

Отряд Тараканы насчитывает 3500 видов. В основном, свободноживущие формы, лишь немногие виды живут в домах.

— черный таракан Blatta orientalis,

— рыжий или прусак Blatta germanica

Рис. 4. Домовые тараканы: слева – прусак (Blatta germanica); справа – чёрный (Blatta orientalis); 1- самец; 2- самка; 3 – самка с оотекой

Тело черного 20-26 мм, плоское, темно-бурого или черного цвета, блестящее.

Рыжий – мельче 11-13 мм, красновато-желтой окраски с двумя темными полосками на переднеспинке. Размножается в темных и теплых углах. Самка откладывает коконы (оотеки). У рыжего таракана размер оотеки около 1 см в длину. В коконе несколько десятков яиц, из которых через два месяца развиваются личинки. Развитие у тараканов с неполным превращением. Тараканы быстро передвигаются в поисках пищи и укрытий. Они – многоядны, повреждают продукты, загрязняя их слюной и экскрементами. Черные тараканы могут нападать на спящих взрослых людей, грудных детей, повреждая и скусывая у них эпидермис на губах, веках. Могут заползать к людям в наружный слуховой проход, в носовые ходы и вызывать сильное раздражение.

Эпидемиологическое значение синантропных тараканов незначительно, но их роль как возможных механических переносчиков (разносчиков) возбудителей инфекционных заболеваний, цист простейших и яиц гельминтов может возрастать в связи с увеличением их численности в городах.

— соблюдение профилактических мероприятий, связанных с санитарно-техническими правилами содержания помещения,

— применение инсектицидов кишечного действия (отравленные приманки).

3. Отряды насекомых с полным превращением

3.1. Отряд Блохи(Aphaniptera). Морфология, биология, эпидемиологическое значение

Блохи – временные кровососущие насекомые- паразиты млекопитающих и птиц. Только в России зарегистрировано более 500 видов блох. Тело их сжато с боков, голова нечетко отделена от груди, на теле имеются хитиновые пластинки.

На голове расположены усики, глаза, колюще-сосущий ротовой аппарат. Тело покрыто волосками и щетинками. На груди – три пары хорошо развитых ног. Третья (последняя) пара ног больше других, развита сильнее и служит для прыжков. Брюшко из 10 члеников. Самцы несколько меньше самок. Сквозь хитин у самцов просвечивает копулятивный аппарат. Блоха человеческая Pulex irritans (рис. 5) — длина тела 3 мм.

Б

Рис. 5. Блоха человеческая (Pulex irritans):

1 – взрослое насекомое; 2 — личинка; 3 — куколка

лохи с одного вида животных могут легко переходить на другие виды, в том числе и на человека, и питаться кровью. Это имеет важное эпидемиологическое значение.

Блохи переносят возбудителей чумы, крысиного сыпного тифа, туляремии и служат промежуточными хозяевами тыквовидного цепня.

Блохи заражаются чумными бактериями при кровососании на больных чумой грызунах. Массовое размножение чумных микробов в организме блохи приводит к формированию в преджелудке бактериальной пробки («чумного блока»), закупоривающей просвет. При последующем питании блохи на здоровом животном или человеке кровь, поступившая в пищевод, ударяется в пробку и отрыгивается обратно вместе с возбудителем.

Борьба с блохами предполагает создание условий, препятствующих размножению насекомых, уничтожение их инсектицидами на животных и в местах скопления мусора.

Эпидемиологическое значение блох связано с их значением в качестве специфических и механических переносчиков таких зоонозных заболеваний как чума, крысиный сыпной тиф, туляремия.

ЧУМА — острое инфекционное заболевание человека и животных. Характеризуется тяжелой интоксикацией, лихорадкой, поражением лимфатической системы, кожи, легких, сепсисом.

Возбудитель относится к роду бактерий иерсиний.

В природных условиях чума является болезнью грызунов. Передача инфекций от грызунов к другим млекопитающим и человеку передается через блох.

Заражение человека чумой происходит следующим образом: инфицированная блоха становится заразной после значительного размножения микробов в ее желудке. Во время сосания крови человека происходит отрыгивание содержимого желудка блохи и через ранку или расчесы возбудители чумы проникают в кожные покровы. Заражение может происходить также при прямом контакте с больными животными (снятие шкурок, разделка тушек и т.д.), алиментарным путем – при употреблении в пищу продуктов обсемененных чумными микробами, и воздушно-капельным – от больных легочными формами чумы.

Возбудитель может проникнуть в организм через слизистые оболочки, кожу, дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. С путями передачи связано развитие различных клинических форм заболевания: так, при укусе зараженными блохами развиваются кожная и бубонная формы чумы, при попадании зараженной пищи в желудочно-кишечный тракт – кишечная форма, при заражении воздуха – легочная форма.

Заболевание начинается остро, с сильного озноба и повышения температуры до 39-40 0 и выше, появляются сильная головная боль, резкая слабость, боли в мышцах и суставах, иногда рвота. С первых дней наблюдается симптомы интоксикации ЦНС. У некоторых больных на фоне высокой температуры возникает беспокойство, суетливость, излишняя многословность, у других – признаки угнетения: безучастность, немногословность. Нарушается координация движений, лицо становится маскообразным. На слизистой оболочке рта появляются геморрагии, а затем – язвы. В результате быстрого нарастания интоксикации возникает затемнение сознания, бред. Нарушается сердечный ритм, падает артериальное давление.

Все больные чумой подлежат обязательной госпитализации и строгой изоляции. Назначают антибиотики и проводят симптоматическую терапию (сердечно-сосудистые средства, витамины, полноценное питание).

Основные меры профилактики направлены на предупреждение заноса инфекции из природных очагов, находящихся в нашей стране, а также из-за рубежа. При обнаружении хотя бы одного больного чумой организуются карантинные мероприятия в отношении лиц, соприкасавшихся с больным, его вещами, с трупами погибших животных.

ЭНДЕМИЧЕСКИЙ КРЫСИНЫЙ СЫПНОЙ ТИФ – зоонозное инфекционное заболевание, вызываемое риккетсиями Музера, характеризующееся лихорадкой, симптомами общей интоксикации, появлением на коже розеолезной или розеолезно-папулезной сыпи.

Возбудитель — риккетсии из группы сыпного тифа, близкие к риккетсиям Провачека.

Природным резервуаром инфекции являются серая и черная крысы и мыши, которые заражаются через крысиных блох и вшей, гамазовых клещей, а также через заразные выделения эктопаразитов и животных.

Данный риккетсиоз встречается среди людей чаще всего в летнее-осенний период, хотя спорадические случаи заболевания регистрируются во все месяцы года. Чаще болеют лица, связанные с хранением, приготовлением и реализацией пищевых продуктов: продавцы, кладовщики, домашние хозяйки, работники пищевых предприятий.

В основе патогенеза болезни лежит поражение мелких сосудов. Важным фактором является аллергический компонент.

Инкубационный период длится от 5 до 15 дней. Болезнь обычно начинается остро: у большинства больных сразу появляются головная боль, боли в суставах рук и ног. В мышцах, слабость, озноб, высокая температура.

С первых дней болезни отмечается гиперемия лица и конъюктив. На 5-7-ой день появляется обильная розеолезная сыпь на всех участках тела, в том числе и на лице, ладонях, стопах, подошвах. С 11-12 дня болезни сыпь исчезает. Отмечаются приглушение тонов сердца, снижение артериального давления. Со стороны органов пищеварения наблюдаются снижение аппетита, запоры, умеренный метеоризм, у некоторых больных увеличены печень и селезенка.

Больным назначают постельный режим, высококалорийную диету с достаточным количеством витаминов. Лечение антибиотиками эффективно.

Для профилактики необходима борьба с грызунами и переносчиками, уборка мусора, отбросов, правильное хранение продуктов, защита их от инфицирования грызунами.

ТУЛЯРЕМИЯ — острая инфекционная болезнь с природной очаговость, характеризующаяся лихорадкой и поражением лимфатических узлов.

Источник возбудителя инфекции – больные животные. Природная очаговость поддерживается в основном мелкими млекопитающими (водяной и обыкновенной полевками, домовой мышью, ондатрой, зайцем, хомяком и др.).

Человек заражается контактным путем при соприкосновении с больными животными (например, на охоте, при снятии шкурок, разделке тушек) или с загрязненными их выделениями зерном, соломой, сеном; воздушно-пылевым ( вдыханием пыли, например, при обмолоте зерновых, загрязненных выделениями больных грызунов); алиментарным (при употреблении в пищу загрязненных возбудителем , продуктов, воды, недостаточно термически обработанного мяса больных зайцев, кроликов), трансмиссивным (укусы зараженных клещей, комаров, слепней, блох) путями.

Различают бубонную, легочную и генерализованную формы туляремии.

Болезнь начинается внезапно с озноба и быстрого повышения температуры до 38-40 0 , отмечается резкая головная боль, головокружение, боли в мышцах (особенно в икроножных), отсутствие аппетита, нарушение сна, потливость, иногда тошнота и рвота. Лихорадка продолжается от нескольких дней до 2 месяцев и более. Лицо отечно, кожа лица и конъюнктивы гиперемированы. Типично увеличение различных лимфатических узлов.

Диагноз основывается на эпидемиологических (пребывание в природном очаге туляремии, контакт с больными животными, укусы кровососущих членистоногих и т.п.) и клинических данных.

Больных госпитализируют, назначают антибиотики.

Прогноз благоприятный, летальные исходы редки.

В целях профилактики в природных очагах проводят борьбу с грызунами и кровососущими членистоногими. Лицам, проживающим на территории природных очагов, проводят специфическую профилактику (вакцинацию).

Источник