- Диет-индуцированные модели метаболических нарушений. Экспериментальный метаболический синдром

- Резюме

- Введение

- Характеристика метаболического синдрома

- Виды животных и рационы питания, используемые для индуцирования метаболического синдрома

- Модели МС на грызунах

- Высокожировые рационы

- Рационы с высоким содержанием холестерина

- Рационы с высоким содержанием сахарозы или фруктозы

- Рацион с высоким содержанием поваренной соли

- Показатели для оценки развития метаболического синдрома у разных видов животных

- Модели МС на кроликах

- Модели МС на мини-свиньях

- Заключение

Диет-индуцированные модели метаболических нарушений. Экспериментальный метаболический синдром

М.Н. Макарова, доктор медицинских наук, директор, В.Г. Макаров, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора, АО «Научно-производственное объединение «ДОМ ФАРМАЦИИ», 188663, Россия, Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Заводская, 3, к. 245 e-mail: makarova.mn@doclinika.ru

Резюме

Рост распространенности метаболического синдрома (МС) в последние 2 десятилетия приводит к значительному увеличению показателей смертности за счет ишемической болезни сердца, мозгового инсульта, онкологических и других заболеваний. Поэтому особую актуальность приобретает поиск адекватных экспериментальных моделей с целью создания новых средств профилактики и лечения МС. Наиболее близкими по этиологии и патогенезу МС человека являются диетиндуцированные модели, в которых используются высококалорийные рационы питания с повышенным содержанием жира (до 60% от общей калорийности рациона), сахарозы и фруктозы (до 60–70% от общей калорийности) и комбинированные рационы (43% жира и 15–17% сахарозы или фруктозы и др.). Для ускорения развития проявлений МС высококалорийные рационы сочетают с введением небольших доз стрептозотоцина. Модели МС на грызунах, наиболее популярны в настоящее время, не дают точного представления о патологии человека. Поэтому следует шире внедрять модели МС на кроликах, мини-свиньях и других животных, более близких по анатомии и физиологии человеку. Для оценки развития МС используют показатели липидного, белкового и углеводного обмена, антропометрические и другие показатели.

Введение

Европейское медицинское сообщество озабочено адекватностью прогнозирования результатов экспериментальных исследований на животных для клинического применения у людей [1]. При этом отмечается, что «перенос новых открытий с фундаментальных исследований на клиническое применение – это долгий, зачастую неэффективный и дорогостоящий процесс». Наиболее адекватными по этиологии и механизмам развития метаболических нарушений человека (метаболический синдром – МС, ожирение, сахарный диабет типа 2 – СД-2 и др.) являются диет-индуцированные модели. Следует отметить, что чаще всего используются дешевые и доступные модели на грызунах. Однако они часто не дают точного представления о патологии человека, поэтому существует необходимость в моделях животных, не являющихся грызунами, которые более точно имитируют различные аспекты анатомии и физиологии человека [1]. Поэтому в настоящее время более широко применяют модели на более крупных животных – кроликах, мини-свиньях и др. Каждая модель имеет свои особенности, влияющие на конечный результат исследования, поэтому ни одна из них не может быть полностью экстраполирована на человека. Таким образом, следует экспериментировать с разными моделями на различных видах животных в зависимости от поставленных целей и задач. Попробуем проанализировать и систематизировать имеющуюся на настоящий момент информацию по данной проблеме.

МС – одна из наиболее актуальных и сложных проблем современной медицины, так как он способствует существенному росту общей смертности, не только от ишемической болезни сердца и мозгового инсульта, но и от онкологических и других заболеваний. Причем последние 2 десятилетия распространенность МС прогрессивно увеличивается [2–6], что связывают в основном со снижением физической активности современных людей на фоне избыточного питания. Несмотря на высокую распространенность МС, патофизиологические механизмы его еще недостаточно выяснены, что затрудняет профилактику и лечение МС, в том числе и с помощью лекарственных средств. В связи с этим особую актуальность приобретает использование патогенетически обоснованных экспериментальных моделей МС на различных видах животных.

Характеристика метаболического синдрома

Согласно B. Balkau et al. [7], впервые одновременное наличие комплекса

симптомов (артериальной гипертензии, гипергликемии и подагры), характерных для МС, было описано Kylin в 1923 г. Затем в конце 1940-х годов во Франции Jean Vague сообщил о взаимосвязи ожирения, диабета, атеросклероза и подагры [7]. В 1970-х годах немецкие исследователи впервые ввели термин «метаболический синдром», а в 1988 г. Раевен предложил называть группу сердечно-сосудистых факторов риска, включающих гипертонию, толерантность к глюкозе, высокий уровень триглицеридов и низкий уровень липопротеинов высокой плотности, синдромом X [6]. МС также называют синдромом инсулинорезистентности, полиметаболическим синдромом, смертельным квартетом и цивилизационным синдромом.

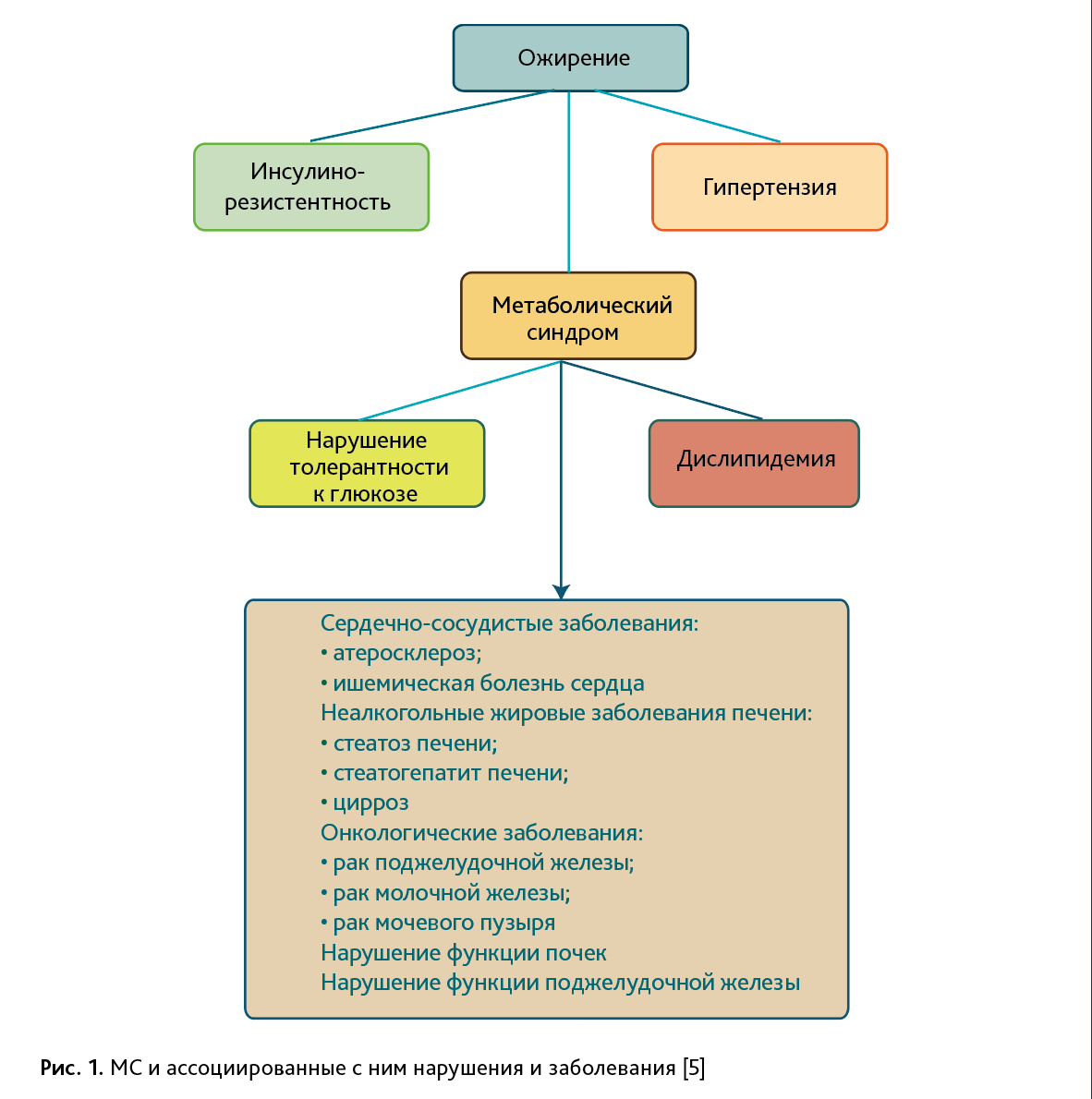

Таким образом, МС (комплекс симптомов) – это комплекс различных, но связанных между собой заболеваний и нарушений в организме, включающих ожирение, инсулинрезистентность, предиабет или СД-2, гиперинсулинемию, триглицеридемию, снижение уровня холестерина липопротеинов высокой плотности, артериальную гипертензию, стеатогепатоз [2, 4–6, 8]. Существуют разные варианты проявлений МС, при которых отмечаются лишь отдельные заболевания или нарушения метаболизма. В настоящее время выделяют 5 главных признаков МС (рис. 1), при наличии 3 из которых уже допустим диагноз «метаболический синдром». Для ранних стадий МС наиболее характерно сочетание ожирения, предиабета или СД-2 с нарушениями липидного обмена, причем главным его проявлением считается ожирение.

В основе патогенеза МС важнейшее значение придается инсулинорезистентности и ожирению [6]. В свою очередь этиологическими факторами возникновения инсулинорезистентности считают избыточную массу тела, малоподвижный образ жизни, курение, низкую массу тела при рождении и перинатальное недоедание, а также генетические нарушения, способствующие чрезмерному накоплению жира. Вместе с тем и абдоминальное, или висцеральное ожирение тесно связано с гиперинсулинемиией, инсулинорезистентностью, гипертензией и другими проявлениями МС, а в этиологии ожирения основную роль играет избыточное потребление рафинированных углеводов (сахарозы, фруктозы и др.) и жиров на фоне недостаточной физической нагрузки [6].

МС тесно ассоциирован с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, неалкогольных жировых заболеваний печени, онкологических заболеваний (рак молочной железы, мочевого пузыря и поджелудочной железы), а также нарушений функции почек и поджелудочной железы (см. рис. 1) [3, 5].

Виды животных и рационы питания, используемые для индуцирования метаболического синдрома

Изначально для моделирования МС использовались высококалорийные рационы питания, обогащенные жирами. Так, например, если стандартный корм для грызунов содержит около 10% жира, то в высокожировом рационе его содержание может достигать 30% и более [3, 9, 10]. Причем модели с животными жирами (свиной жир и др.) более эффективны, чем с растительными (оливковое масло и др.), хотя и последние способны вызывать ожирение и инсулинорезистентность. Имеются также экспериментальные модели МС с обогащением рациона животных углеводами (фруктозой и сахарозой) [11, 12].

В настоящее время все большее распространение приобретают комбинированные модели МС с высоким содержанием и жира и углеводов, в том числе так называемая диета кафетерия [8]. Считается, что именно такие комбинированные модели наиболее близки к питанию человека и адекватны по механизмам развития МС. Как было показано, высокожировой рацион плюс сахароза быстрее вызывают МС, чем только высокожировой [9].

Модели МС на грызунах

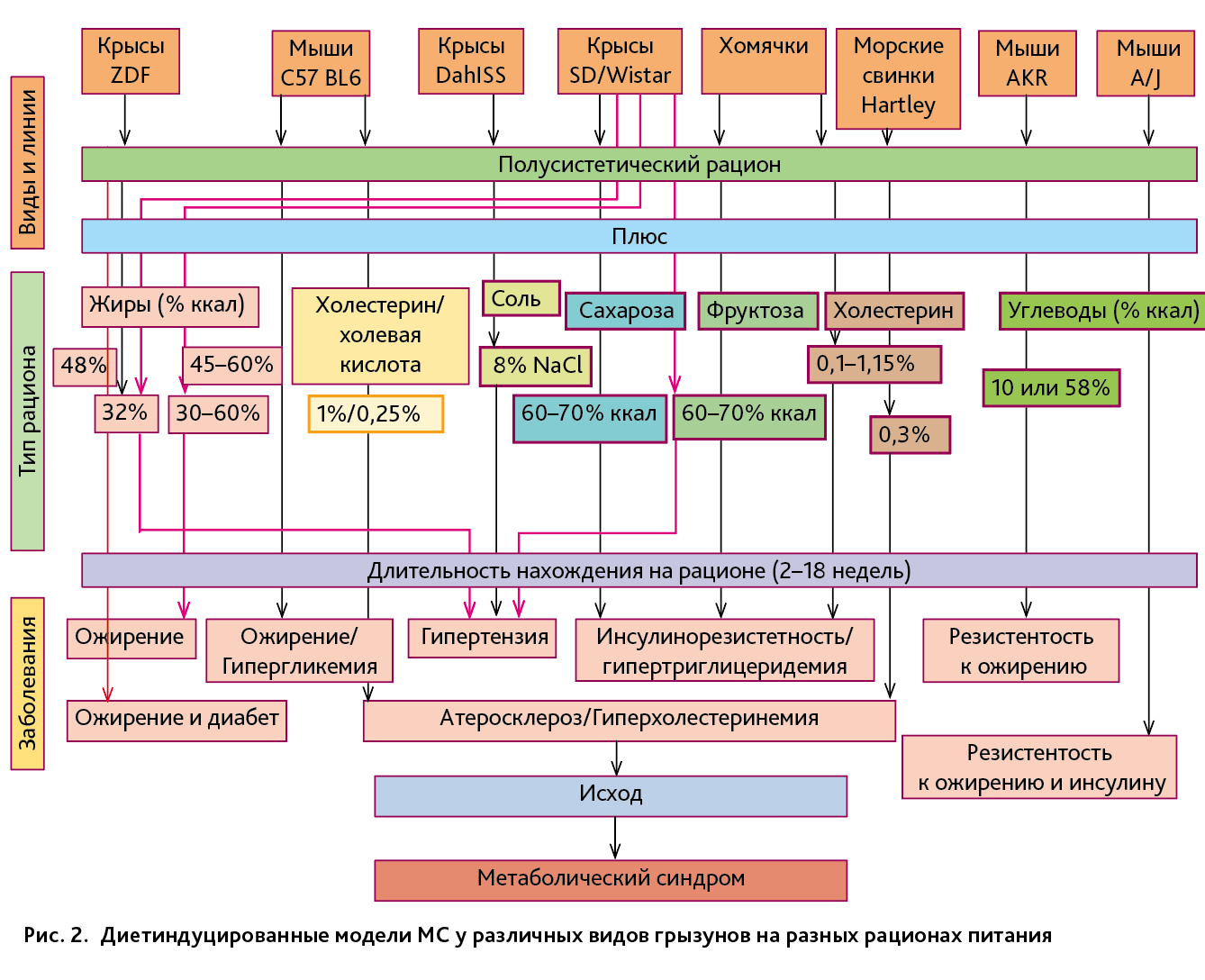

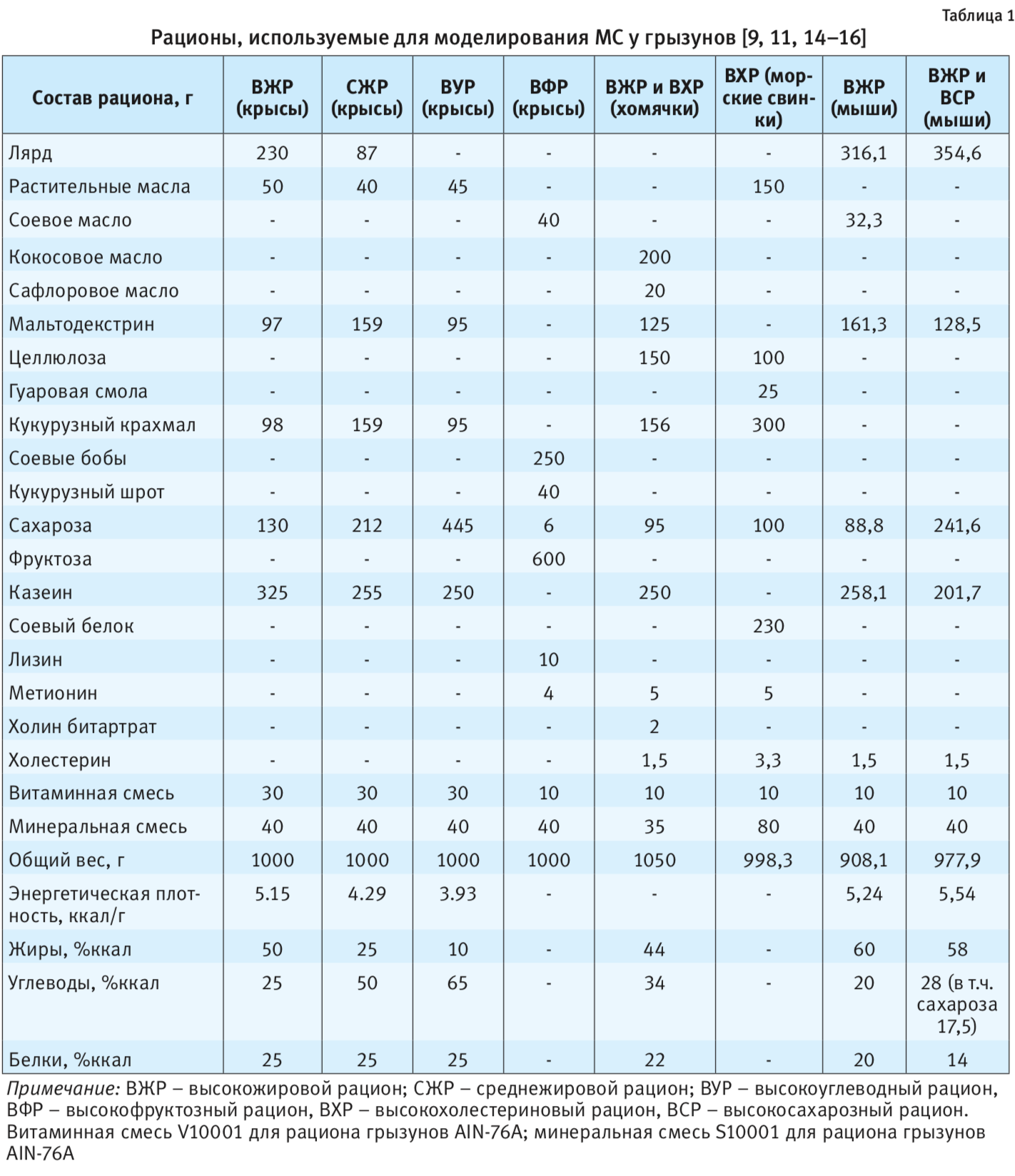

Наиболее полный анализ диетиндуцированных моделей МС на грызунах по состоянию на 2012 г. проведен S. Aydin et al. [6] (рис. 2). Так, различные проявления МС можно вызвать у животных с помощью следующих рационов питания: с повышенным количеством жиров (30–60% от калорийности рациона), холестерина (0,1–1,25% от калорийности рациона), поваренной соли (8%), сахарозы и фруктозы (60–70% от калорийности рациона). При этом использовались как генетически модифицированные животные (крысы линий ZDF, DahlSS, мыши AKR, A/J), так и дикие породы животных (крысы линии Wistar и Sprague Dawley (SD), мыши линии C57BL/6, золотистые хомячки, морские свинки). Подробная характеристика некоторых рационов представлена в табл. 1.

Высокожировые рационы

Использование рационов с различным содержанием жира у крыс Zucker (названы по имени ученого L. Zucker), со спонтанной мутацией, приводящей к развитию ожирения и СД-2 (ZDF), показало, что у самцов для развития гипергликемии было достаточно увеличить содержание жира в рационе до 23,3% от общей калорийности, а у самок гипрегликемия развивалась только при 48% жира [6]. При этом на моделях с крысами линии SD при высокожировых рационах (в среднем около 50% ккал) разные исследователи отмечали наиболее выраженное увеличение массы тела (ожирение) по сравнению с контролем на 5–6-й неделе эксперимента (см. рис. 2). Причем животный жир (лярд) влиял более интенсивно, чем растительный. Кормление крыс линии SD рационом с 32% жира от общей энергоценности в течение 10 нед способствовало развитию такого симптома МС, как артериальная гипертензия (см. рис. 2). Модели с высокожировыми рационами (45–60%) на диких мышах линии C57BL/6J способствуют довольно быстрому (8 нед) развитию ожирения и гипергликемии [13] (см. рис. 2).

Рационы с высоким содержанием холестерина

Добавление холестерина (0,33 г/100 г) в рацион самок морских свинок вызывало развитие атеросклероза и гиперхолестеринемии на 12-й неделе исследований (см. рис. 2). Умеренный атеросклероз и гиперхолестеринемия появлялись у мышей линии C57BL/6J между 14-й и 18-й неделями [6]. У хомячков, получавших 0,15% холестерина с рационом питания в течение 6 нед, отмечены достоверное увеличение общего уровня холестерина, триглицеридов и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) [14], что указывает на МС.

Рационы с высоким содержанием сахарозы или фруктозы

У крыс линии Wistar, получавших 60–70% сахарозы от общей энерогоценности рациона, на 8-й неделе отмечались существенные изменения инсулинорезистентности и концентрации триглицеридов (табл. 2). При этом у крыс линии SD на таком же рационе подобные нарушения отмечались уже на 2-й неделе [6]. Что касается рациона с повышенным содержанием фруктозы (60–70% ккал), то уже на 2-й неделе ее применения у золотистых хомячков развивается инсулинорезистентность и гипертриглицеридемия. Согласно данным литературы [6], у золотистых хомячков проявления МС развиваются быстрее, чем у других грызунов. Если у крысам линии Wistar и линии SD давать для питья вместо воды 10% раствор фруктозы, то уже к концу 1-й недели у них развивается гипертензия [6].

Однако мыши линий AKR и A/J резистентны к развитию ожирения при воздействии высокожировых и высокоуглеводных рационов. Поэтому нецелесообразно использование их в исследованиях по моделированию МС. Хотя у A/J мышей может развиваться инсулинорезистентность на высокоуглеводном рационе питания. Для моделирования основных проявлений МС лучше всего подходят дикие породы мышей C57BL/6 [6], а также крысы со спонтанной гипертензией линии SHR [8].

Рацион с высоким содержанием поваренной соли

Добавление 8% поваренной соли к стандартному полусинтетическому рациону вызывает у солечувствительных крыс линии DahlSS существенное повышение и систолического, и диастолического давления в период со 2-й по 4-ю неделю применения рациона (см. рис. 2).

Кроме полусинтетических рационов, широко используются стандартные рационы промышленного производства, в частности высокожировой рацион с холестерином, содержащий 60% ккал за счет жира, 20% углеводов и 20% белка, а также 0,15% холестерина (D01120401; Research Diets Inc., New Brunswick, NJ, США) и др. [9].

Показатели для оценки развития метаболического синдрома у разных видов животных

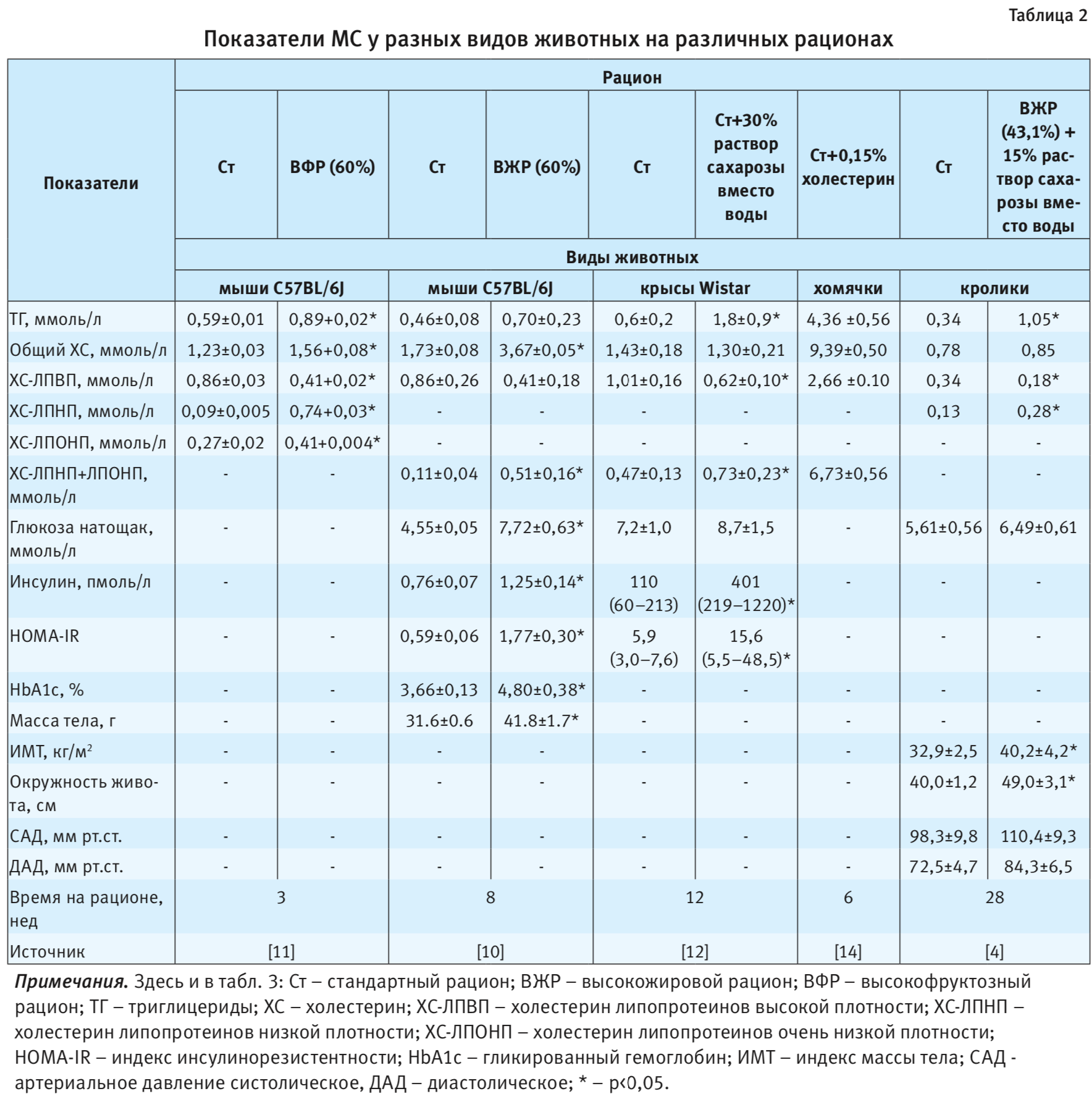

Для оценки развития МС в условиях эксперимента используются как биохимические показатели углеводного, липидного и белкового обмена (глюкоза и триглицериды крови, липидные фракции холестерина и др.), так и антропометрические и физиологические показатели (длина и масса тела, окружность живота, длина голени, артериальное давление и др.). На основании этих показателей рассчитываются различные коэффициенты (ИМТ, соотношение окружности живота к длине тела и др.); исследуется также масса органов, гистология и гистохимия органов и тканей [4, 12, 17]. Функцию почек оценивают по таким показателям, как общий белок, альбумины, креатинин и мочевина плазмы крови [4].

Антропометрические исследования проводят под наркозом. Животных обычно взвешивают еженедельно, ИМТ рассчитывают у кроликов как массу тела (кг) [длину тела (м) × высоту (м)] -1 , у крыс – как массу тела (г)/длину тела 2 (см 2 ), а длину тела крысы измеряют между носовой и анальной областями [4, 11]. Окружность живота (см) измеряют рулеткой вокруг передней части живота.

Согласно данным табл. 2 у диких мышей линии C57BL/6J уже через 3 нед нахождения на высокофруктозном рационе отмечаются существенные нарушения липидного обмена. Высокожировой рацион также вызывает у этой породы мышей дислипидемию, гипергликемию, гиперинсулинемию, ожирение и инсулинорезистентность. У крыс линии Wistar на рационе, обогащенном сахарозой, изменения липидного и углеводного обмена, инсулинорезистентность развиваются несколько позже, чем у мышей – на 12-й неделе. Следует отметить, что и у хомячков наблюдается высокое содержание триглицеридов, общего холестерина и холестерина ЛПНП и ЛПОНП. У кроликов к 28-й неделе выявляют достоверное повышение содержания триглицеридов и холестерина ЛПВП, увеличение окружности живота и ИМТ. Кроме того, отмечают выраженную тенденцию к увеличению содержания глюкозы в плазме крови, а также повышение САД и ДАД (табл. 2).

Модели МС на кроликах

Экспериментальные диетиндуцированные модели МС на кроликах адекватнее МС человека, чем модели на грызунах [4]. В одной из последних работ по данной проблеме испанские исследователи указывают, что наиболее эффективными для моделирования большинства проявлений МС у кроликов являются модели с высоким содержанием жира и сахарозы [4]. Так, они использовали высокожировой рацион S9052-E020 немецкой фирмы Ssniff (Soest) с добавлением в воду для питья 15% сахарозы. Контрольная группа животных находилась на стандартном рационе V2333-000 той же фирмы. При этом высокожировой рацион содержал 15,7% белка, 43,1% жира и 41,2% углеводов; его энергетическая плотность равнялась 3,7 ккал/г; а контрольный – соответственно 23,4, 11,1 и 65,5%, с энергетической плотностью 2,7 ккал/г. За 28 нед, в течение которых кролики находились на указанных рационах, у них развивалось множество проявлений МС (см. табл. 2).

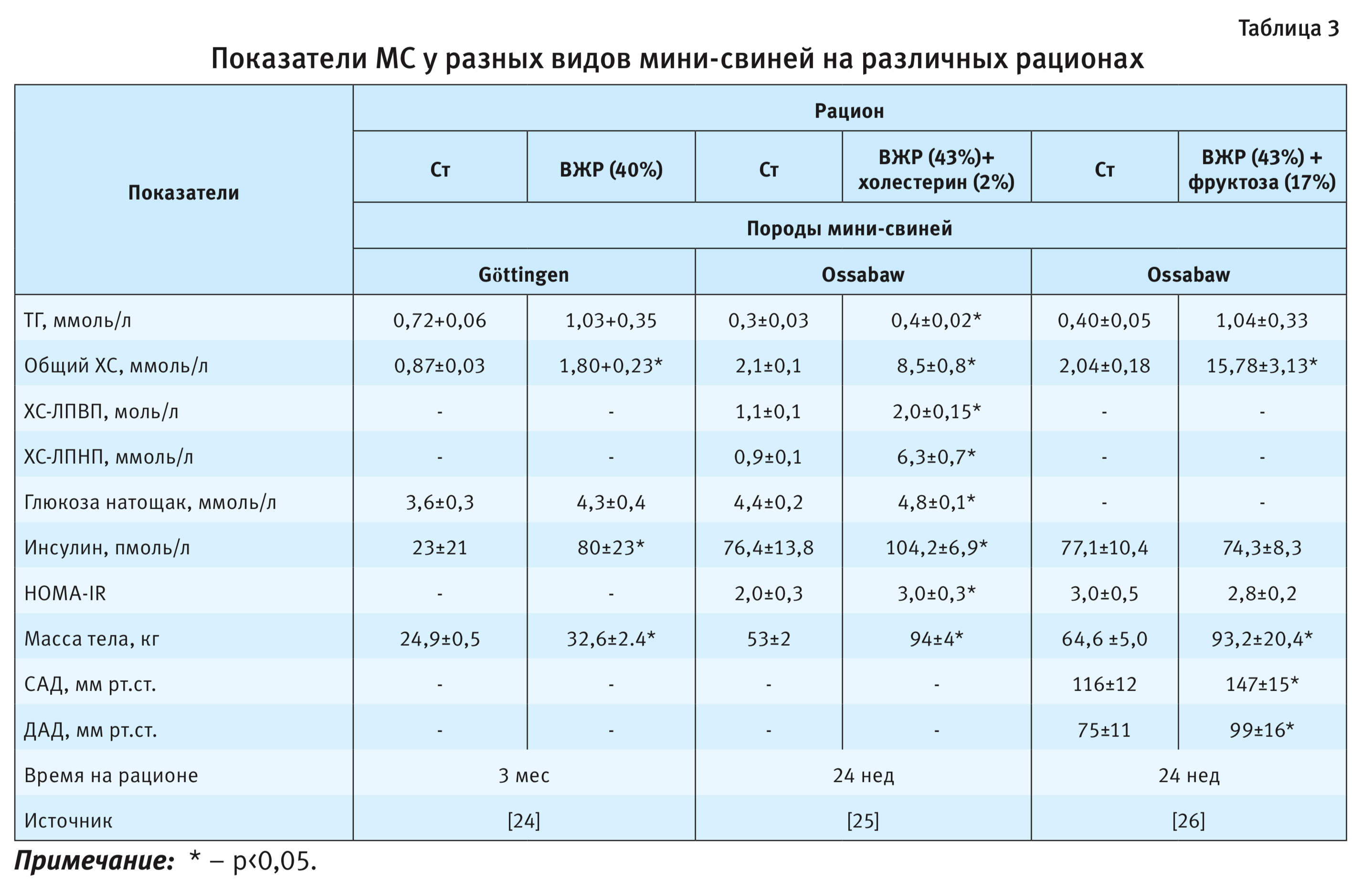

Модели МС на мини-свиньях

Модели МС на мини-свиньях наиболее близки патогенезу его развития у человека: сходство анатомии организма, желудочно-кишечного тракта, состава тела, всеядность, предрасположенность к развитию тучности и ассоциированных с ней сердечно-сосудистых заболеваний (гипертензия и атеросклероз) [1]. Тот факт, что содержание холестерина ЛПНП у мини-свиней высокое, а холестерина ЛПВП – низкое как и у человека, что дополнительно указывает на целесообразность выбора этого крупного вида животных для доклинических фармакологических исследований МС и связанных с ним заболеваний. Наиболее часто используются рационы питания с высоким содержанием жира (43%), обогащенные холестерином (2–4%) и холатом натрия (0,7%) [18].

Однако не у всех пород мини-свиней удается вызвать симптомы МС; в частности, у породы Yucatan большинство показателей МС, за исключением дислипидемии, развивается довольно слабо. Этих животных тоже используют, но очень редко [18–20]. В то же время у таких пород мини-свиней, как Ossabaw, Göttingen, Chinese Guizhou, довольно легко развивается МС на фоне высококалорийного питания [1, 20, 21]. Особенно рекомендуются и наиболее часто используются мини-

свиньи породы Ossabaw [18, 22], у которых наблюдаются основные критерии МС: первичная инсулинорезистентность, ожирение, гипертриглицеридемия, повышение соотношения ХС-ЛПНП/ХС-ЛПВП, гипертензия и ишемическая болезнь сердца.

Развитие МС у мини-свиней, в частности у породы Ossabaw, происходит постепенно. Примерно на 4-м месяце применения высококалорийного (4700 ккал/сут) и высокожирового (43%) рациона (KT324, Purina Test Diet, Richmond, IN) отмечается уже 3 основных проявления МС: ожирение, дислипидемия и гипертензия [22, 23] (табл. 3). Затем присоединяется резистентность к инсулину, однако явная гипер-

гликемия у них не развивается даже через 6 мес после начала кормления рационом с высоким содержанием сахарозы [1]. Поэтому для ускорения индукции ожирения СД-2, мини-свиней рекомендуют подвергать воздействию небольших доз стрептозотоцина, выборочно повреждающего инсулин-производящие β-клетки поджелудочной железы. Дозы стрептозотоцина подбираются индивидуально путем титрования, с учетом того, чтобы они, вызывая гипергликемию, не стимулировали липолиз [1].

Заключение

Широкое распространение метаболического синдрома диктует необходимость создания адекватных экспериментальных моделей для поиска средств его профилактики и лечения. Используемые в настоящее время модели, имеют свои особенности, что влияет на конечный результат исследования. Поэтому ни одна из них не может быть полностью экстраполирована на человека. Следует экспериментировать с разными моделями на различных видах животных в зависимости от поставленной цели. Большинство применяемых в настоящее время моделей МС на грызунах не дают точного представления о патологии человека. Поэтому целесообразно также шире внедрять модели МС на других животных – кроликах, мини-свиньях и других.

Для моделирования основных проявлений МС больше всего подходят диетиндуцированные модели, близкие по этиологии и патогенезу МС человека. При этом наиболее часто применяются высококалорийные рационы питания с повышенным содержанием жира (до 60% от общей калорийности рациона), сахарозы и фруктозы (до 60–70% от общей калорийности) и комбинированные рационы (43% жира и 15–17% сахарозы или фруктозы). Большинство моделей требуют довольно значительного времени для индуцирования выраженных проявлений МС, поэтому широко применяется сочетание высококалорийных рационов с введением небольших доз стрептозотоцина.

Для оценки развития МС используются различные показатели, характеризующие основные проявления МС: липидный и углеводный обмен (триглицериды, фракции холестерина, глюкоза и инсулин плазмы крови, инсулинорезистентность, гликированный гемоглобин и др.), масса тела, окружность живота, артериальное давление и др.

Источник