Микроскопический клещ рода демодекс

Микроскопическое исследование в целях выявления демодекоза век (демодекозного блефарита) – воспаления век, связанного с жизнедеятельностью и активным размножением клещей рода Demodex в волосяных фолликулах ресниц.

Диагностика демодекозного блефарита; выявление ресничного клеща.

Eyelash mites microscopy; Eyelash test for Demodex; Ocular demodecosis test.

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Как правильно подготовиться к исследованию?

- Не мочить место взятия соскоба в течение 1 суток до проведения исследования.

- Не мазать кремом место взятия соскоба в течение 1 суток до проведения исследования.

Общая информация об исследовании

Клещи рода Demodex – паразитические клещи, обитающие около или внутри волосяных фолликулов. На теле человека могут жить Demodex folliculorum и Demodex brevis, которых чаще находят на лице, около носа, лба, подбородка, ресниц, бровей. Размер половозрелого клеща может достигать 0,3-0,4 мм. Существует разделение клещей на самок и самцов. После оплодотворения самка откладывает яйца внутрь волосяного фолликула или сальной железы. В одном фолликуле может содержаться до 25 клещей. Передвигаются они со скоростью 8-16 мм/час, преимущественно в темное время суток. Данные клещи весьма распространены и выявляются у половины взрослых людей, которые в подавляющем большинстве являются носителями и не имеют каких-либо клинических проявлений. По некоторым данным клещи обнаруживаются у всех людей старше 70 лет. Клещи передаются при прямом контакте – соприкосновении волос, бровей, сальных желез.

В основном наличие клещей протекает незаметно. Проявления демодекоза могут наблюдаться при подавлении функций иммунной системы, нарушений обмена веществ и гормонального фона и приобретать хронический характер. Клещи Demodex связывают с появлением некоторых форм розовых угрей, рефрактерного блефароконъюнктивита у детей. Клинические симптомы демодекоза характеризуются зудом, воспалением, высыпаниями на лице. При демодекозном блефарите отмечается сильный зуд век, усиливающийся к вечеру, тяжесть в глазах, покраснение и воспаление век, скудное отделяемое из глаз. При осмотре по краю века наблюдается налет, слипание ресничек в окружении корочек, возможно выпадение ресниц, утолщение века, дисфункция мейбомиевых желёз, возможно присоединение конъюнктивита (воспаления конъюнктивы) и снижение зрения в запущенных случаях.

Демодекоз диагностируют с помощью микроскопии ресниц. Необходимо дифференцировать другие возможные причины развития блефарита. Лечение осуществляется с помощью специальных масел, мазей, гелей для век. При соблюдении рекомендаций врача удается значительно уменьшить количество клещей и убрать симптомы заболевания.

Для чего используется исследование?

- Диагностика демодекоза век;

- дифференциальная диагностика возможных причин блефарита;

- контроль эффективности лечения демодекоза.

Когда назначается исследование?

- При симптомах блефарита (покраснение и зуд век, выпадение ресниц) и неэффективном его лечении;

- после курса лечения демодекоза век.

Что означают результаты?

Референсные значения: отрицательно.

Обнаружение клеща указывает на его присутствие в волосяных фолликулах ресниц и вероятную роль в развитии воспаления век.

Источник

Микроскопический клещ рода демодекс

К.Н. Пустовая 1 , Н.И. Аванесова 1 , Ю.М. Жук 2 , М.М. Сморчков 3 , В.И. Ноздрин 1

1 АО «Ретиноиды», Москва, Россия;

2 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия;

3 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, Москва, Россия;

Резюме

Актуальность работы обусловлена недостаточной изученностью морфологии клещей рода Demodex и их локализации в волосяных фолликулах и сальных железах различных участков кожи.

Цель исследования ‒ изучение внешнего вида клещей Demodex и локализации их в структурах сально-волосяного комплекса человека методами сканирующей электронной и световой микроскопии.

Материалы и методы. Внешний вид взрослых особей клещей Demodex изучены методом сканирующей электронной микроскопии с компьютерной цветокоррекцией в содержимом соскобов сально-волосяных комплексов от 5 здоровых мужчин-добровольцев в возрасте 30–40 лет. Локализация клещей в сально-волосяных комплексах исследована методом световой микроскопии на биоптатах кожи носогубной области 33 мужчин в возрасте 26–74 лет, погибших вследствие различных заболеваний или травм. Панч-биопсию проводили через 12–15 ч после смерти, полученный материал окрашивали по Ван Гизону и Маллори.

Результаты. Полученные с помощью сканирующей электронной микроскопии данные о внешнем виде и основных структурах клещей Demodex подтверждают и дополняют описанные в литературе особенности их морфологии. При исследовании локализации паразитов методом световой микроскопии остатки клещей выявлены в устье волосяного влагалища фолликулов, их просвете, толще эпителиальной выстилки, а также в выводных протоках сальных желез и среди себоцитов.

Заключение. Результаты, полученные на биопсийном материале с использованием сканирующей и световой микроскопии, представляют интерес для исследовательских групп, занимающихся разработкой и изучением фармакологического действия противопаразитарных препаратов.

Ключевые слова: клещи Demodex, внешний вид, локализация в сально-волосяных фолликулах, кожа человека, сканирующая электронная микроскопия, световая микроскопия.

Введение

Род клещей Demodex насчитывает около 65 видов паразитов. Они являются видоспецифичными, например, для собак характерны D. canis, для кошек — D. cati, для коров — D. bovis и др. На человеке могут обитать D. folliculorum, D. brevis и D. canis [1]. Морфология клещей характеризуется некоторыми особенностями. Длина самок составляет около 0,40 мм, самцов — 0,16 мм, тело паразитов покрыто хитиновой оболочкой [2]. У взрослых особей выделяют головной отдел, грудь и брюшко [3]. На груди локализуются 4 пары сегментированных ножек, заканчивающихся крючьями. У Demodex круглое ротовое отверстие и колющие хелицеры. Пищеварительная система редуцирована и состоит из хелицер и слаборазвитого просвета среднего кармана без задней кишки и ануса [4, 5].

В развитии Demodex проходит 5 стадий: яйцо, личинка, протонимфа, дейтонимфа и имаго. Через 60 ч после отложения самкой яиц из них образуются личинки, которые, питаясь остатками клеток эпидермиса и кожным салом, в течение 40 ч превращаются в неподвижную протонимфу. Через 72 ч в кожных покровах можно обнаружить подвижную дейтонимфу, а еще через 60 ч — половозрелую особь (имаго), которая живет 14 дней, затем откладывает яйца и погибает [6].

Морфология клещей рода Demodex и локализация их в волосяных фолликулах и сальных железах различных участков кожи изучены недостаточно. Углубленное изучение биологии клещей Demodex является важным для понимания фармакологического действия препаратов.

Цель исследования — изучение внешнего вида клещей Demodex и их локализации в структурах сально-волосяного комплекса человека методами сканирующей электронной и световой микроскопии.

Материал и методы

Внешний вид клеща Demodex изучен на материале, полученном от 5 здоровых мужчин-добровольцев в возрасте от 30 до 40 лет. Для этого с помощью скальпеля с кожи лица проводили соскоб содержимого сально-волосяных комплексов. Под микроскопом выделяли взрослых особей клещей и обездвиживали в 10% растворе NaOH, обезвоживали в 70 и 96% растворе спирта. После этого фиксировали в спиртовом растворе Камфена восходящей концентрации. Материалы исследовали методом сканирующей электронной микроскопии с компьютерной цветокоррекцией на аппарате Hitachi S-3400N (Япония).

Для изучения локализации паразитов в коже исследование проводили на биоптатах 33 мужчин в возрасте от 26 до 74 лет, причиной смерти которых являлись острая сердечная недостаточность в сочетании с атеросклеротической болезнью сердца или кардиомиопатией, острое отравление алкоголем или наркотическими веществами, пневмония и травмы, несовместимые с жизнью. Взятие материала с кожи носогубной складки (столбик тканей размером 8 мм) осуществляли через 12–15 ч после смерти методом панч-биопсии. Материал фиксировали в 10% нейтральном формалине. Срезы получали по стандартной методике и окрашивали по методам Ван Гизона и Маллори. Для просмотра материала использовали микроскоп Axioskop 2, камеру AxioCam и программное обеспечение AxioVision («Carl Zeiss», Германия).

Результаты и обсуждение

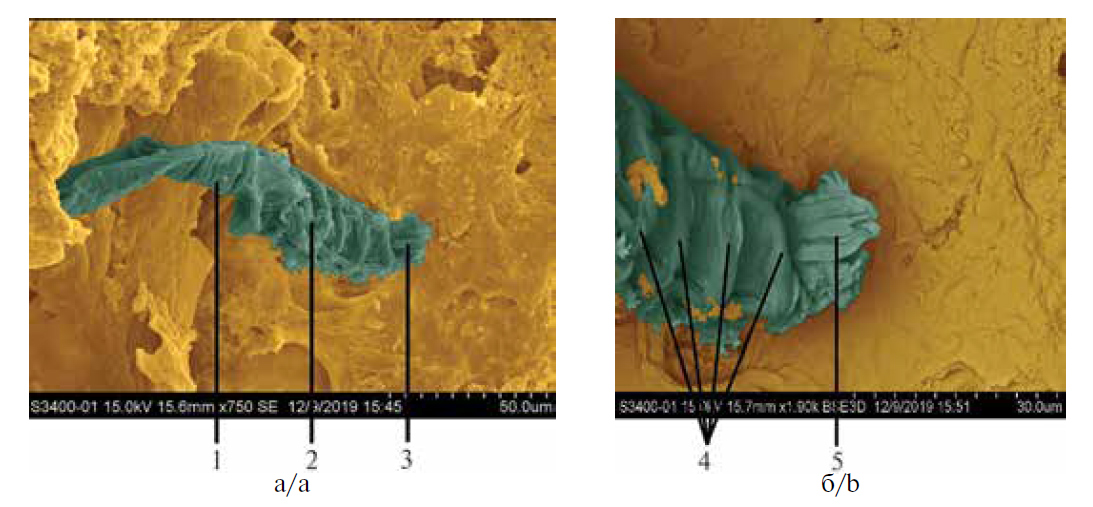

При изучении внешнего вида клещей Demodex с помощью метода сканирующей электронной микроскопии получены четкие изображения основных частей тела взрослых особей (имаго): головного и грудного отделов, ротового аппарата и конечностей (рис. 1).

Рис 1. Микрофотографии клеща Demodex на стадии имаго, полученные методом сканирующей электронной микроскопии с последующей цветокоррекцией (аппарат Hitachi S-3400N; ×750, ×1900).

а: 1 — брюшко (опистосома), 2 — грудь (подосома), 3 — головной конец (гнатосома); б: 4 — конечности, 5 — ротовой аппарат.

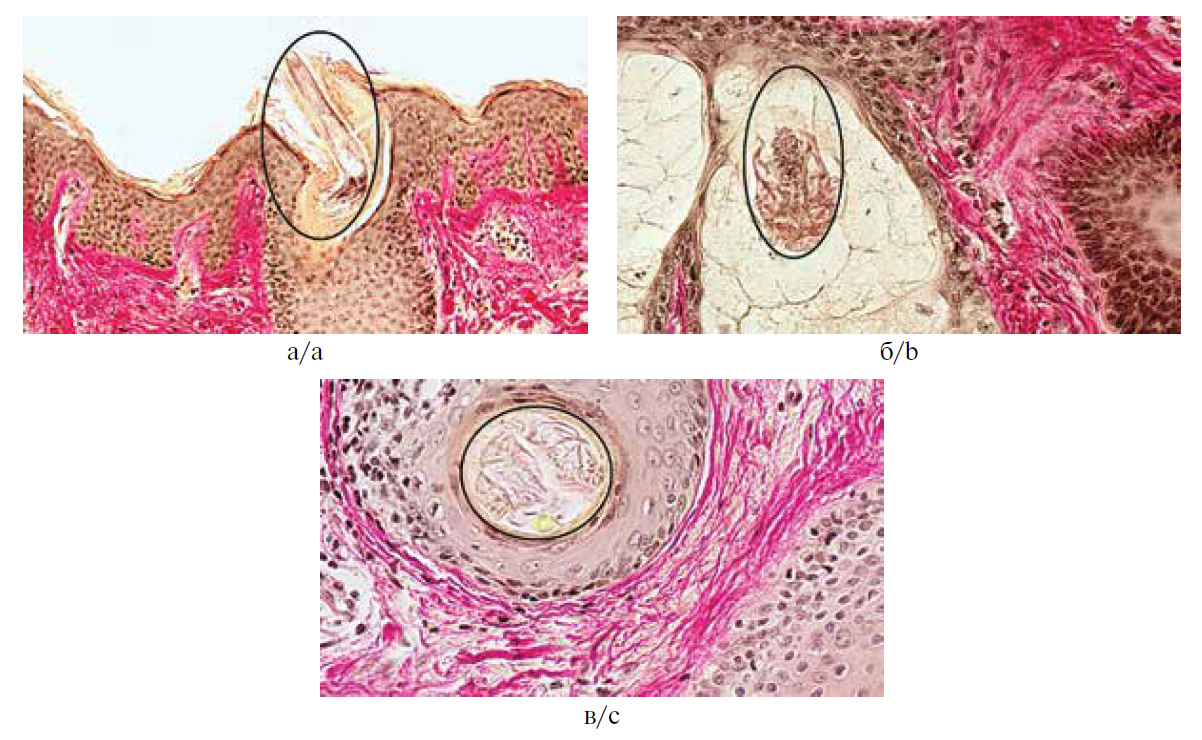

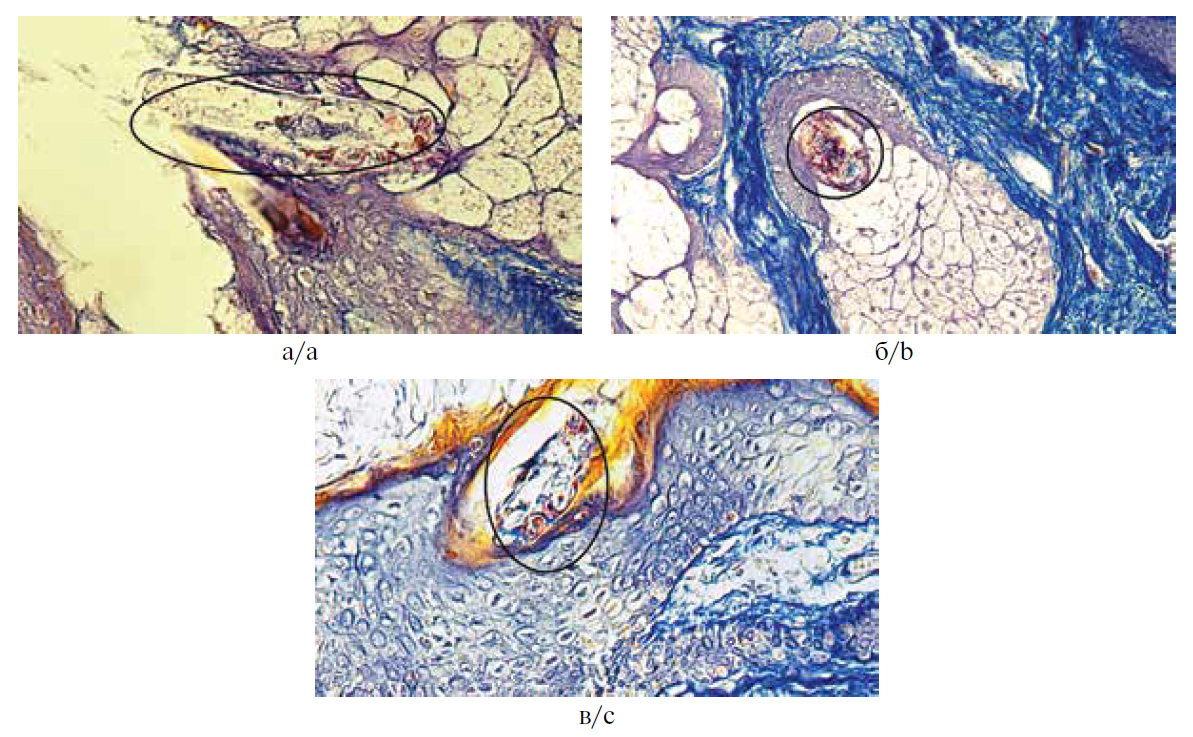

При исследовании мест локализации паразитов в структурах сально-волосяных комплексов методом световой микроскопии остатки клещей найдены в устье волосяного влагалища фолликулов, их просвете, толще эпителиальной выстилки, а также в выводных протоках сальных желез и среди себоцитов (рис. 2–4).

Рис 2. Локализация клещей Demodex (в овалах) в структурах сально-волосяного комплекса (окраска по Ван Гизону; ×100, ×200).

а — в устье волосяного влагалища, б — в дольке сальной железы, в — в толще эпителия сально-волосяного комплекса.

Рис 3. Локализация клещей Demodex (в овалах) в структурах сально-волосяного комплекса (окраска по Маллори; ×100).

а — в выводном протоке сальной железы, б — в дольке сальной железы, в — в толще эпителия волосяного влагалища.

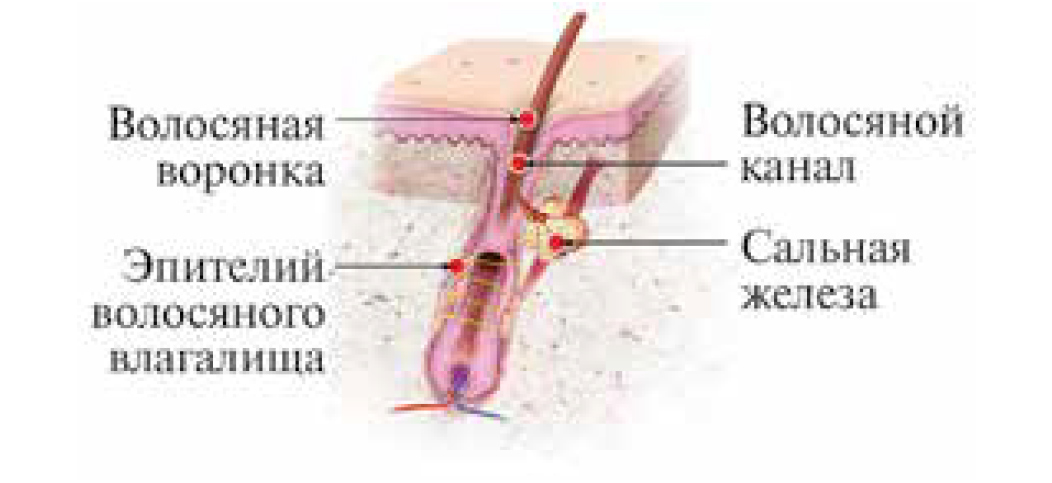

Рис 4. Схема локализации клещей Demodex в сально-волосяном комплексе.

Результаты, полученные на биопсийном материале с использованием сканирующей и световой микроскопии, подтверждают и дополняют имеющиеся в литературе сведения об особенностях морфологии и локализации клещей Demodex in vivo [5, 7—10] и представляют интерес для исследовательских групп, занимающихся разработкой и изучением фармакологического действия противопаразитарных препаратов.

Участие авторов:

- Пустовая К.Н. — взятие и подготовка материалов к сканирующей электронной микроскопии, текст работы.

- Аванесова Н.И. — изготовление гистологических препаратов.

- Жук Ю.М. — получение секционного материала.

- Сморчков М.М. — проведение сканирующей электронной микроскопии.

- Ноздрин В.И. — дизайн исследования, научное редактирование работы.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Жук Ю.М. являлась сотрудником ГБУЗ Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы» с 2007 г. по 2016 г. Остальные авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Работа утверждена Комиссией по этике АО «Ретиноиды» (протокол №1 от 28.08.20).

Источник

Особенности клинической картины течения демодекоза

Установлено, что первичный демодекоз в большинстве случаев наблюдался у больных розацеа (39%), вторичный демодекоз у пациентов с акне (33%). Клинические наблюдения доказывают необходимость проведения диагностики демодекоза при наличии папулопустулезных вы

It was shown that, in most cases, primary demodicosis was revealed in patients with rosacea (39%), secondary demodicosis- in patients with acne (33%). Clinical observations prove that it is necessary to diagnose demodicosis if there are papulopustulous eruptions on the skin of the face.

Клещи рода Demodex являются наиболее распространенными эктопаразитами человека, обитающими в волосяных фолликулах и выводных протоках сальных желез [1]. Несмотря на то, что известно более чем 100 видов клещей Demodex (класс паукообразные, подкласс Acarina), на коже человека паразитирует только два вида — Demodex folliculorum longus и Demodex folliculorum brevis [2, 3]. На коже новорожденных Demodex отсутствует, однако обсеменение происходит в детстве, и к среднему возрасту носителями клеща становятся 80–100% населения, при этом заражение может быть при непосредственном контакте или бытовым путем при пользовании общими средствами гигиены. Клещи обитают во влажной поверхности и вне хозяина не выживают, паразитируют повсеместно у всех рас и обнаруживаются во всех географических зонах [2].

Demodex folliculorum brevis обнаруживается реже, чем Demodex folliculorum longus, в соотношении 1:4 у мужчин и 1:10 у женщин соответственно [4]. Различия видов клещей представлены в табл. 1.

Demodex folliculorum longus присутствует в волосяных фолликулах в основном группами. Demodex folliculorum brevis паразитирует в сальных и мейбомиевых железах и обнаруживается в единственном числе. Его труднее обнаружить при диагностике, так как он обитает в более глубоких отделах желез [5].

Вследствие того, что основным источником питания клещей являются эпидермальные клетки и кожное сало, клещи паразитируют в себорейных зонах — на лице (нос, щеки, подбородок, лоб), слуховом проходе, на груди, спине, половых органах [5].

Клещи рода Demodex активны в темное время суток, когда они выползают на поверхность кожного покрова для спаривания. Скорость передвижения клещей по коже составляет 8–16 мм в час [6]. Жизненный цикл длится 14–18 дней и состоит из пяти форм развития. После оплодотворения самка возвращается в волосяной фолликул или протоки сальных желез, где откладывает яйца. Через 60 часов из яиц появляются личинки, которые затем превращаются в протонимф и нимф [2].

Тело обоих клещей имеет червеобразную форму и покрыто тонкой кутикулой. Гнатосома (головной конец) включает в себя ротовое отверстие, оснащенное острыми хелицерами для поглощения пищи, причем Demodex folliculorum brevis имеет более острые хелицеры. Они используются для пережевывания эпидермальных клеток и секретируют литические ферменты для предварительного переваривания и избавления от жидкого компонента цитоплазмы [7].

Лабораторная диагностика

Наличие клещей Demodex определяют методом соскоба. В настоящее время общепризнанным критерием постановки диагноза «демодекоз» является обнаружение более 5 клещей на 1 см 2 [8]. Однако результаты анализа не являются достоверными, поскольку неизвестно, попал ли клещ в поле зрения, а клещей в глубине сальных желез и волосяных фолликулов этим методом обнаружить невозможно. Кроме соскоба для идентификации клещей используют методы дерматоскопии, биопсии, с последующей гистологией, конфокальной лазерной сканирующей микроскопии, оптической когерентной томографии [9–11].

Клиническая картина

Согласно нашим наблюдениям, мы предполагаем, что существует два клинических варианта течения демодекоза: первичный и вторичный, что подтверждается исследованиями других авторов [12, 13]. Установить диагноз первичного демодекоза возможно при наличии следующих критериев:

- поздний дебют заболевания (после 40 лет);

- поражение лица, преимущественно в периоральной, периорбитальной, периаурикулярной зонах;

- асимметричное расположение воспалительных элементов;

- субъективное ощущение зуда;

- высокая колонизация клещей на коже при отсутствии акне и розацеа [14];

- ремиссия заболевания после проведения терапии с использованием акарицидных препаратов [15].

Вторичный демодекоз выставляется при наличии клещей Demodex в сочетании с кожными или другими заболеваниями (лейкоз, ВИЧ-инфекция), при длительном применении топических глюкокортикоидов и ингибиторов кальциневрина [16, 17]. Начинается вторичный демодекоз в любом возрасте и характеризуется обширными областями поражения. У данных больных имеется клиническая картина соответствующих заболеваний и сопутствующий им анамнез.

Учитывая актуальность темы исследования, нами проведены клинические наблюдения за больными акне и розацеа.

Материалы и методы исследования. Нами проведено клиническое наблюдение за больными акне (n = 62) и розацеа (n = 59). В группу наблюдения включены больные по следующим критериям:

1) мужчины и женщины с наличием акне и розацеа;

2) возраст старше 18 лет;

3) информированное согласие больных на участие в исследовании.

Критерии исключения из исследования:

1) наличие сопутствующих соматических заболеваний тяжелого течения или неопластического характера;

2) наличие гиперандрогении;

3) наличие алкогольной или наркотической зависимости;

4) отсутствие желания у пациента продолжать исследование;

5) возникновение аллергических реакций, а также развитие выраженных побочных эффектов на фоне лечения;

6) беременность и лактация.

Для постановки диагноза «акне» пользовались классификацией Европейского руководства по лечению акне (EU Guidelines group, 2012) [18]:

- комедональные акне;

- легкие и умеренные папулопустулезные акне;

- тяжелые папулопустулезные акне, умеренные узловатые акне;

- тяжелые узловатые акне, acne conglobata.

При постановке диагноза «розацеа» пользовались клинико-морфологической классификацией, предложенной Е. И. Рыжковой (1976):

- эритематозная;

- папулезная со своеобразной кистозной формой;

- пустулезная;

- инфильтративно-продуктивная [19].

Хотя в 2002 году была предложена более усовершенствованная классификация Американского национального общества розацеа (National Rosacea Society, NRS, 2002), одобренная Российским обществом дерматовенерологов и косметологов (2013), согласно которой выделяются следующие подтипы розацеа:

- подтип I — эритематозно-телеангиэктатический;

- подтип II — папулопустулезный;

- подтип III — фиматозный;

- подтип IV — глазной [20].

На наш взгляд, классификация Е. И. Рыжковой (1976) наиболее полно отражает клинические разновидности заболевания.

Всем больным был проведен соскоб на наличие клещей Demodex до и после лечения. В исследование вошли больные, имеющие положительный анализ с наличием клещей более 5 особей на 1 см 2 . Материал для анализа забирали стерильным скальпелем с зон лица, имеющих наибольшее скопление сальных желез (нос, подбородок, межбровная область). Полученный материал на предметном стекле помещали в каплю 10% раствора КОН, затем микроскопировали. Больные с акне, осложненные демодекозом, — 32 человека, больные розацеа, осложненные демодекозом, — 30 человек.

На рис. 1–3 представлены клинические примеры больных, вошедших в исследование.

Распределение больных с диагнозами «акне» и «розацеа» в зависимости от наличия клещей Demodex представлено в табл. 2.

Как видно из табл. 2, в чуть более половине случаев у обследуемых больных обнаруживались клещи (53%) и среди них в большинстве случаев это больные розацеа (29%). Данное наблюдение не противоречит мнению авторов, что клещи рода Demodex редко регистрируются у больных акне. Например, в обзоре, проведенном Zhao Ya-e (2012), указано, что клещи Demodex при acne vulgaris обнаруживаются реже, чем при розацеа [21]. Наличие клещей у больных акне можно объяснить тем, что избыток кожного сала, как правило, наблюдаемый у этих больных, способствует паразитированию клеща и, таким образом, является осложнением основного заболевания, что позволяет говорить о вторичном демодекозе.

В табл. 3 представлено распределение больных с диагнозами «акне» и «розацеа» по полу.

Данные, представленные в табл. 3, показывают, что в проведенном нами исследовании клещи Demodex чаще обнаруживались у женщин, чем у мужчин. При анализе длительности заболевания (табл. 4) необходимо отметить, что у больных акне наличие клеща не влияло на длительность заболевания. В то время как среди больных розацеа с длительностью заболевания более 5 лет преобладали больные розацеа, осложненные демодекозом.

Все пациенты, вошедшие в исследование, были разделены на две группы. Больные 1-й группы получали только топическую терапию в виде мази, содержащей 7% метронидазола, 1 раз в день 20 дней, в эту группу вошли 28 человек с диагнозом «акне» и 23 человека с диагнозом «розацеа». Пациентам 2-й группы было назначено противопаразитарное лечение в виде метронидазола 250 мг × 2 раза в день внутрь 20 дней и одновременно наружная терапия в виде мази, содержащей 1% метронидазол, 1 раз в день в течение 20 дней. 2-ю группу составили 27 больных акне и 22 больных розацеа.

После окончания сроков терапии всем больным был повторно проведен соскоб на наличие клещей Demodex. Результаты лечения представлены в табл. 5.

Таким образом, клинического выздоровления и полной санации достигли 34% больных, лечившихся только топическим средством, и 29%, получавших общую терапию. Воспаление сохранялось при полной санации у 14% 1-й группы и у 17% больных 2-й группы. В то же время наблюдалось клиническое выздоровление у 6% больных при сохранении демодекса на коже. В табл. 6 приведены клинические результаты лечения больных с диагнозами «акне» и «розацеа».

Как видно из табл. 6, после проведения антипаразитарного лечения у больных с диагнозом «акне» в большинстве случаев (41%) воспалительные элементы на коже лица продолжали сохраняться, при наличии диагноза «розацеа», напротив, у 27% больных патологический процесс регрессировал.

На рис. 4 представлен клинический случай больного до и после проведения терапии.

Клинический пример. Больной К. обратился с жалобами на высыпания в области лица, зуд. Болен акне в течение 14 лет. Начало заболевания связывает с гормональной перестройкой организма в переходном возрасте. Ранее в качестве лечения применял дегтярное мыло. В соскобе перед началом лечения было обнаружено 7 клещей Demodex folliculorum longus на 1 см 2 . Диагноз: «акне, папулопустулезная форма III ст., демодекоз». Лечение: крем 7% метронидазол наружно на всю поверхность лица 1 раз в день в течение 20 дней.

Результаты лечения через месяц: в соскобе — отсутствие клещей, сохранение патологических элементов на коже лица в виде пустул красного и розового цвета, закрытых комедонов, перифокальной эритемы. Несмотря на сохранение патологических элементов, фотографии демонстрируют улучшение клинической картины после противопаразитарного лечения.

В ходе проведенного наблюдения можно констатировать, что клещи обнаруживались как у больных акне, так и у больных розацеа. Однако наибольшая длительность заболевания отмечалась у больных розацеа. Оценивая клиническую картину пациентов после антипаразитарного лечения, необходимо отметить, что у больных акне в большинстве случаев сохранялись воспалительные элементы, в то время как у большинства больных розацеа патологический процесс регрессировал. По мнению авторов, в случаях, когда воспалительные элементы на коже лица полностью разрешаются при отрицательном анализе на клещи, диагноз «демодекоз» считается первичным. При наличии воспалительных элементов и отсутствии клещей в соскобе основным считается диагноз «акне» или «розацеа», «демодекоз» — вторичный [12, 13]. Следовательно, при отсутствии воспалительных патологических элементов на коже лица и при наличии клещей Demodex в соскобе менее 5 особей на 1 см 2 лечение больных нецелесообразно.

Анализ полученных данных позволил распределить больных на первичный и вторичный демодекоз (табл. 7).

Как видно из табл. 7, чаще всего вторичный демодекоз наблюдался у больных акне, а у больных розацеа диагностировался первичный демодекоз.

Таким образом, согласно нашим наблюдениям первичный демодекоз в большинстве случаев наблюдался у больных розацеа (39%), вторичный демодекоз у пациентов с акне (33%). Клинические наблюдения доказывают необходимость проведения диагностики демодекоза при наличии папулопустулезных высыпаний на коже лица. Наличие клеща Demodex может вызвать первичное поражение кожного покрова в виде воспалительных элементов, которые разрешаются после проведения соответствующей антипаразитарной терапии, или осложнять течение таких заболеваний, как акне и розацеа.

Литература

- Rufli T., Mumcuoglu Y. The hair follicle mites Demodex folliculorum and Demodex brevis: Biology and medical importance // Dermatologica. 1981; 162: 1–11.

- Lacey N., Kavanagh K., Tseng S. C. Under the lash: Demodex mites in human diseases // Biochem. 2009, 31, 2–6.

- Акбулатова Л. Х. Морфология двух форм клеща Demodex folliculorum hominis и его роль в заболеваниях кожи человека: Автореф дис. … канд. мед. наук. Ташкент, 1968.

- Bohdanowicz D., Raszeja-Kotelba B. Demodex in the pathogenesis of certain skin diseases // Post Dermatol Alergol. 2001, 18, 51–53.

- Raszeja-Kotelba B., Jenerowicz D., Izdebska J. N., Bowszyc-Dmochowska M., Tomczak M., Dembinska M. Some aspects of the skin infestation by Demodex folliculorum // Wiad Parazytol. 2004, 50, 41–54.

- Lacey N., Ni Raghallaigh S., Powell F. C. Demodex mites — commensals, parasites or mutualistic organisms? // Dermatology. 2011, 222, 128–130.

- Desch C., Nutting W. B. Demodex folliculorum (Simon) and D. brevis Akbulatova of man: redescription and reevaluation // J Parasitol. 1972; 58: 169–177.

- Kligman A. M., Christensen M. S. Demodex folliculorum: requirements for understanding its role in human skin disease // J Invest Dermatol. 2011; 131: 8–10.

- Segal R., Mimouni D., Feuerman H. et al. Dermoscopy as a diagnostic tool in demodicidosis // Int J Dermatol. 2010; 49: 1018–1023.

- Longo C., Pellacani G., Ricci C. et al. In vivo detection of Demodex folliculorum by means of confocal microscopy // Br J Dermatol. 2012; 166: 690–692.

- Maier T., Sattler E., Braun-Falco M. et al. High-definition optical coherence tomography for the in vivo detection of demodex mites // Dermatology. 2012; 225: 271–276.

- Бутов Ю. С., Акилов О. Е. Клинические особенности и вопросы классификации демодикоза кожи // Рос. журн. кожных и венерич. бол. 2003; № 2, с. 53–58.

- Chen W., Plewig G. Human demodicosis: revisit and a proposed classification // British Journal of Dermatology. 2014, 170, p. 1219–1225.

- Pallotta S., Cianchini G., Martelloni E. et al. Unilateral demodicidosis // Eur J Dermatol. 1998; 8: 191–192.

- Plewig G., Kligman A. M. Acne and Rosacea, 3 rd edn. Berlin Heidelberg: Springer, 2000.

- Antille C., Saurat J. H., Lubbe J. Induction of rosaceiform dermatitis during treatment of facial inflammatory dermatoses with tacrolimus ointment // Arch Dermatol. 2004; 140: 457–460.

- Benessahraoui M., Paratte F., Plouvier E. et al. Demodicidosis in a child with xantholeukaemia associated with type 1 neurofibromatosis // Eur J Dermatol. 2003; 13: 311–312.

- Guidelines for the Treatment of Acne. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. February 2012; Volume 26, Issue Supplement s1: p. 1–29.

- Рыжкова Е. И. Клинико-морфологические особенности, патогенез и лечение розацеа. Дис. д.м.н. М., 1976. 216 с.

- Wilkin J., Dahl M., Detmar M., Drake L. et al. Standard classification of rosacea: Report of the National Rosacea Society Expert Committee on the Classification and Staging of Rosacea // J Am Acad Dermatol. 2002, Apr; 46 (4): 584–587.

- Zhao Ya-e, Hu L., Wu L-p, Ma J-x. A meta-analysis of association between acne vulgaris and Demodex infestation // J Zhejiang Univ Sci B. 2012, Mar; 13 (3): 192–202.

А. А. Кубанов, доктор медицинских наук, профессор

Ю. А. Галлямова, доктор медицинских наук, профессор

А. С. Гревцева 1

ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, Москва

Источник

_575.gif)

.jpg)

_575.gif)

_575.gif)

.jpg)