Кто был палачом белорусов — Муравьёв или Калиновский?

При этом польский мятежник, предводитель восстания на территории Белоруссии и Литвы Винцент Константы Калиновский (в начале XX века переименованный в «Кастуся») канонизирован той же белорусской интеллигенцией в лике мученика и борца со «москалями». Даже президент Александр Лукашенко в прошлом году назвал Калиновского «нашим человеком нашего государства». Мастер-класс по интеграции Украины. Как на бывших польских землях устанавливалась российская власть

Сложно сказать, что «нашего» нашёл Лукашенко в Калиновском. Лежащие на поверхности факты свидетельствуют о том, что «Кастусь» — поляк до мозга костей.

1) Целью восстания было восстановление польского государства в границах 1772 года, для Белой Руси это означало тотальную полонизацию и окатоличивание.

2) Все повстанцы, в том числе и Калиновский, давали присягу следующего содержания: «Присягаем во имя Пресвятой Троицы и клянёмся на ранах Христа, что нашей родине Польше будем служить верно и исполнять, во имя того же отечества Польши, все приказания, предписанные нам начальниками…»

3) Калиновский все свои приказы заканчивал лозунгом «Boże zbaw Polskę».

4) Обращаясь к жителям Белоруссии, Калиновский писал в «Письме Яськи-Господаря из-под Вильны к мужикам земли польской»: «…разве ж мы, децюки, сидеть будем? Мы, что живём на земле польской, что едим хлеб польский, мы, поляки из веков вечных».

5) Винцент Константы родился на территории современной Польши, в Мостовлянах. Род Калиновских происходил из Мазовии (центр этого региона — Варшава).

На эти факты белорусские фальсификаторы истории закрываются глаза. Для них «белорусскость» Калиновского — предмет веры, а вера, как известно, слепа и не требует научных доказательств. Польские паны и русская власть. Как замиряли Правобережную Украину

Созданием вокруг Калиновского ореола святости местечковые националисты пытаются возвести перед белорусами стену, лишающую их возможности объективно взглянуть не только на национальную принадлежность Винцента Константы, но и на те методы, к которым прибегал Калиновский для достижения «народного счастья».

Историки, объективно и беспристрастно изучающие польское восстание и его подавление, считают, что развязанный повстанцами террор против мирного населения Белоруссии позволяет рассматривать в качестве карателя белорусского народа именно Калиновского, а не графа Муравьёва, как пытаются доказать самостийные идеологи.

Так кто же на самом деле был вешателем — Муравьёв или Калиновский?

Для начала разберёмся с тем, каким образом жупел «вешателя» навесили на графа Муравьёва. Происхождение данного прозвища связано с известным историческим анекдотом.

В 1830-х годах Муравьёв занимал пост гродненского губернатора, и на одном из публичных мероприятий местные польские шляхтичи, желая поддеть Михаила Николаевича, спросили у него: «Не родственник ли вы того Муравьёва, которого повесили за мятеж против государя?» (имелся в виду Сергей Иванович Муравьёв-Апостол, приговорённый в 1826 году к высшей мере наказания за организацию декабристского мятежа). Известный своим остроумием Муравьёв ответил: «Я не из тех Муравьёвых, которых вешают, я — из тех, которые сами вешают». За что сражалась польская шляхта на Украине и почему украинские крестьяне поддержали русские власти

После этого случая все недоброжелатели графа стали именовать его «вешателем».

Как видим, появление прозвища «вешатель» никоим образом не связано с подавлением Муравьёвым польского мятежа 1863 года. Иначе и быть не могло, поскольку предпринятые графом меры по усмирению и наказанию бунтующих поляков нельзя назвать чрезмерно жёсткими, учитывая то, как обычно подавлялись восстания в XIX столетии.

Всего в Северо-Западном крае было казнено 128 мятежников, и, как отмечает белорусский историк Александр Бендин, лишь 16% участников восстания были подвергнуты различного рода уголовным наказаниям.

Данные цифры не идут ни в какое сравнение с практикой подавления мятежей в других странах. Так, во Франции в ходе подавления Парижской коммуны правительственными войсками было убито 30 тысяч человек. Чудовищную жестокость проявили англичане при подавлении восстания сипаев в Индии: одного подозрения в симпатии к повстанцам было достаточно для того, чтобы стереть с лица земли целые деревни.

Необходимо подчеркнуть, что все казнённые польские мятежники были приговорены к высшей мере наказания судом, который установил в их действиях признаки тяжких преступлений против личности и государства. Исходя из этого, повешенных повстанцев нельзя назвать безвинными жертвами — все они были опасными преступниками, которые отказались от данной ими присяги на верность русскому императору и посягнули на территориальную целостность Российской империи.

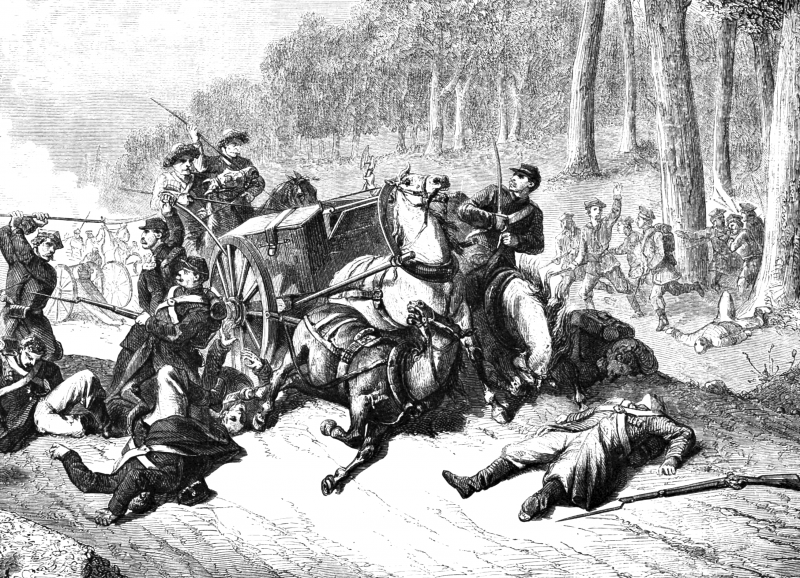

А вот под каток террора, развязанного мятежниками, попали действительно ни в чём не повинные люди: крестьяне, православные священники, чиновники, не поддержавшие восстание дворяне. Отряды, общее руководство которыми в Северо-Западном крае осуществлял Винцент Калиновский, назывались «кинжальщиками» и — особо подчеркнём — «жандармами-вешателями» (по излюбленным орудиям казни). Пусть корсиканец, лишь бы не москаль. Война 1812 г. для Белоруссии — гражданская или отечественная?

Жестокость «жандармов-вешателей» возрастала по мере того, как они осознавали, что белорусы встали на сторону правительства и не желают поддерживать повстанцев. В «Приказе-воззвании Виленского повстанческого центра к народам Литвы и Белоруссии» от 11 июня 1863 года Калиновский в бешенстве писал:

«За вашу долю кровь проливают справедливые люди, а вы, как те Каины и Иуды Искариотские, добрых братьев продавали врагам вашим! Но польское правительство спрашивает вас, по какому вы праву смели помогать москалю в нечистом деле?! Где у вас был разум, где у вас была правда? Разве вспомнили вы о страшном суде Божьем? Вы скажете, что делали это поневоле, но мы люди вольные, нет у нас неволи, а кто хочет неволи московской — тому дадим виселицу на суку».

Об отношении белорусов к польскому мятежу красноречиво свидетельствуют письма на имя императора Александра II, которые приходили со всех концов Белоруссии. В них белорусы заверяли императора в своих верноподданнических чувствах и стремлении защищать свой край от польских инсургентов.

«Августейший монарх! — писали представители Витебского городского общества. — Необузданные свои притязания, попирающие всякую правду, поляки простерли посягательством своим и на белорусский край, исконное достояние России. И здесь, к прискорбию нашему, нашлась горсть дерзких, возмечтавших заявить Польшу в Белоруссии и смутить общественное спокойствие; но они горько ошиблись. Народ доказал, что он истинно русский.

Да сохранит нас Всевышний от беспорядка и бедствий войны! Но если Провидением суждено нам испытать их, верь, Государь, что мы никому не уступим в благоговейной преданности и любви к тебе, Царь, и к славной Твоим благодушным царствованием России и не остановимся ни перед какими жертвами для охранения чести и целостности твоей империи, дорого нашего Отечества».

В белорусских губерниях из числа местных крестьян были сформированы сельские вооружённые караулы, которые задерживали мятежников и передавали их в руки законных властей. Караулы оказали существенную помощь правительственным войскам в подавлении мятежа, и сотни белорусских крестьян были удостоены высоких государственных наград. «Полонез» Огинского от «Песняров»: польские восстания и место в них белорусов

Полковник А.Д. Соколов в рапорте князю В.А. Долгорукову о положении в Могилёвской губернии писал:

«Многие помещики-поляки Могилёвской губ. участвуют в мятеже против правительства, и многие из них хотя не участвуют явно, но сочувствуют восстанию, крестьяне же, напротив, где только можно, выказывают свою преданность Государю-Императору и, сколько от них зависит, способствуют к подавлению мятежа;

в одно могилёвское уездное управление ими доставлено до 80 чел. разного звания людей, пойманных в лесах и на дорогах, из числа которых хотя и не все, но многие находились в шайках мятежников и впоследствии отстали или отделились, крестьянами также представлено более 30 чел. помещиков, которые, как они утверждают, доставляли продовольствие шайкам или внушали крестьянам не повиноваться русскому правительству и признать над собой владычество Польши и по другим обстоятельствам навлекли на себя их подозрение».

Точное число жертв польских карателей установить трудно.

Сам Муравьёв называл цифру в 500 человек. По информации «Московских ведомостей», на 19 сентября 1863 года количество только повешенных поляками достигло 750 человек. По данным III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, за весь 1863 год повстанцы казнили 924 человека. «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона указывает, что число жертв повстанческого террора равнялось примерно 2 тысячам человек.

Бесчинства польских мятежников коснулись семей двух выдающихся уроженцев Белоруссии — лингвиста Антона Семёновича Будиловича и философа Николая Онуфриевича Лосского. Ukrainian Lives Matter: перед кем забыли извиниться поляки

Отец Будиловича получил от поляков извещение о том, что он приговорён к смертной казни «как слишком русский», однако повстанцам не удалось его отыскать.

А вот родственник Лосского не смог избежать расправы: «Дед мой Иван был униатским священником в местечке Усвят (очевидно, он был униатом до 1839 года, а после Полоцкого собора стал православным. — прим. автора). Говорят, он был замучен польскими повстанцами в 1863 году за то, что хорошо объяснял крестьянам значение манифеста об уничтожении крепостного права; они распяли его на кресте».

По отношению к православным священнослужителям повстанцы проявляли особую жестокость. Вероятно, одной из главных причин этого была нарочито антиправославная позиция Калиновского.

«Православие — вера собачья, схизма, которую силой навязали российские власти», — так Винцент Константы характеризовал исконную веру белорусов.

В обозе повстанческого отряда Людвика Нарбутта, орудовавшего в Пинском уезде, была найдена чудовищная по содержанию листовка. На ней изображался повешенный на суку православный священник и содержалась надпись на польском языке:

«Это ты, поп, будешь так висеть, если не исправишься. Если у тебя ещё чешется язык брехать в церкви хлопам бредни, то лучше наколи его шпилькой!! А вороны будут насыщаться твоим телом. Ах, какая же это будет позорная смерть. » Автором сего «шедевра» повстанческой пропаганды предположительно был Франциск Бенедикт Богушевич, будущий отец-основатель белорусского националистического проекта. Когда панов попросили вон: как проходило польское восстание 1863 года на Правобережье

Пожалуй, наиболее известными мучениками за веру, принявшими смерть от рук польских карателей, был священник Даниил Конопасевич.

Он служил в церкви деревни Богушевичи Игуменского уезда Минской губернии. После начала восстания отец Даниил поддержал борьбу белорусских крестьян против польских инсургентов. Кроме того, он проводил отпевание павших в боях с мятежниками воинов русской армии. За это повстанцы приговорили его к смерти.

23 мая 1863 года мятежники убили богушевичского батюшку, повесив его во дворе собственного дома. Пока убийцы находились в Богушевичах, они запрещали снимать тело священника, чтобы оно висело подольше в назидание своим противникам.

В 1907 году в «Братском листке», издававшемся в Минске, было напечатано стихотворение, посвящённое отцу Даниилу. Вот его первые три четверостишья:

Незаметный герой в небогатом селенье

Нашей Минской губернии жил —

Пастырь добрый, учивший о вечном спасенье,

Чистый сердцем — отец Даниил.

Было время крамолы врагов православья:

Бунт затеяла польская знать,

Омрачённая злобой и чувством тщеславья,

Силясь Польшу былую создать.

Там, где исстари русское царство сложилось,

Колыбель нашей веры была,

Вдруг повстанцев мятежная шайка явилась

И народ на мятеж подняла. «Русский голос должен быть слышен»: к 100-летию со дня смерти профессора Кулаковского

Таким образом, Винцент Константы Калиновский, избранный белорусскими националистами в качестве своего героя, полностью соответствует тем негативным характеристикам, которыми националисты необоснованно наделяют Михаила Николаевича Муравьёва-Виленского.

Банды Калиновского развернули террор против мирного населения Белоруссии: нещадно убивали — главным образом вешали — крестьян, православных священников и представителей других социальных групп.

В этой связи будет правильным именовать «вешателем» именно «нашего человека» Калиновского.

Источник

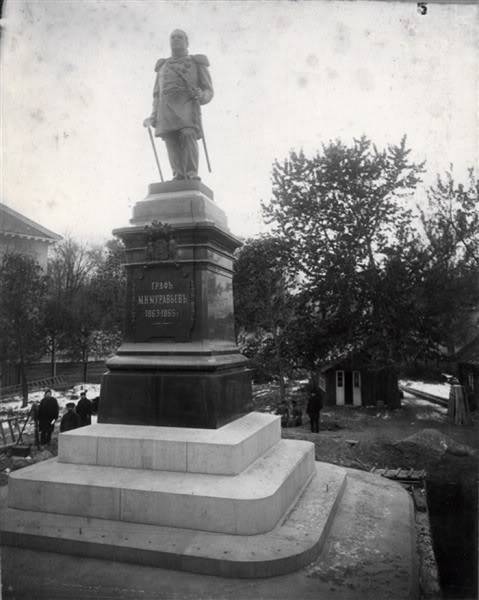

Михаил Николаевич Муравьёв — видный государственный деятель XIX века

Ровно 150 лет назад ушел из жизни граф Михаил Николаевич Муравьёв (Муравьёв-Виленский) — видный российский государственный, общественный и военный деятель эпохи правления Николая I и Александра II. Годы жизни: 1 (12) октября 1796 года — 31 августа (12 сентября) 1866. Графский титул и двойная фамилия Муравьёв-Виленский были пожалованы ему в 1865 году в знак признания его заслуг на службе Отечеству.

Михаил Николаевич Муравьёв-Виленский являлся основателем домашнего общества математиков с учебными курсами (1810 год), вице-председателем Императорского Русского географического общества (1850-1857 годы), членом Петербургской академии наук (1857 год). Был участников Отечественной войны 1812 года и Войны шестой коалиции (1813-1814 годы), генералом от инфантерии (1856 год). Гражданская его служба отмечена следующими вехами: Гродненский гражданский губернатор (1831-1835 годы), курский гражданский и военный губернатор (1835-1839 годы), член Государственного совета (1850), министр государственных имуществ (1857-1862 годы). Гродненский минский и виленский генерал-губернатор (1863-1865 годы). Кавалер многих орденов и наград Российской империи, в том числе высшей награды — ордена Андрея Первозванного.

Прославился как руководитель подавления восстания в Северо-Западном крае, прежде всего восстания 1863 года, известного также как Январское восстание. Январское восстание — это шляхетское восстание на территории Царства Польского, Северо-Западного края и Волыни с целью восстановления Речи Посполитой в восточных границах 1772 года, восстание провалилось. При этом либеральными и народническими кругами внутри империи Михаил Николаевич Муравьёв был прозван «Муравьёвым-вешателем». Действительно, в борьбе с участниками восстания Муравьёв прибегал к мерам устрашения — организация публичных казней, которым, однако, подвергались только непосредственные и непримиримые участники восстания, которые были виновны в убийствах. Казни осуществлялись лишь после проведения тщательных разбирательств.

Всего за годы правления Муравьёва было казнено 128 участников восстания, еще от 8,2 до 12,5 тыс. человек были отправлены в ссылку, а также каторгу или арестантские роты. Главным образом это были непосредственные участники вооруженного восстания: представители шляхты и католические священники, доля католиков среди репрессированных составляла более 95%, что полностью соответствовало общей пропорции среди всех восставших. При этом из примерно 77 тысяч участников восстания к уголовной ответственности было привлечено всего 16%, остальные же просто смогли вернуться домой, не понеся никакого наказания.

Михаил Николаевич Муравьёв-Виленский родился в дворянской семье. Он происходит из дворянского рода Муравьёвых, который был известен с начала XV века. Информация о месте рождения разнится. По одним источникам он родился в Москве, по другим в имении Сырец, расположенном в Санкт-Петербургской губернии. Его отцом был общественный деятель Николай Николаевич Муравьёв, основатель школы колонновожатых, выпускниками которой были офицеры Генерального штаба, матерью — Александра Михайловна Мордвинова. Три его родных брата также стали известными личностями, оставившими след в российской истории.

В детстве Михаил Муравьёв получил хорошее домашнее образование. В 1810 году он поступил в Московский университет на физико-математический факультет, на котором в возрасте 14 лет при помощи своего отца основал «Московское общество математиков». Основной целью данного общества было распространение в России математических знаний путем бесплатных публичных лекций по математике, а также военным наукам. При этом сам Михаил читал лекции по начертательной и аналитической геометрии, которые не преподавались в университете. 23 декабря 1811 года поступил в школу колонновожатых (в школах колонновожатых в Москве и Санкт-Петербурге готовили юнкеров, будущих офицеров Генерального штаба), блестяще сдав экзамен по математике.

27 декабря 1811 года был произведен в прапорщики свиты его императорского величества по квартирмейстерской части. В апреле 1812 года отправился в Вильну в 1-ю Западную армию, которой командовал Барклай-де-Толли. С августа 1812 года находился в распоряжении начальника штаба Западной армии графа Леонтия Беннигсена. В возрасте 16 лет принял участие в Бородинской битве. В ходе сражения на батарее Николая Раевского был тяжело ранен в ногу пушечным ядром и едва не погиб. Был эвакуирован в Нижний Новгород, где благодаря заботам своего отца и доктора Мудрова довольно скоро смог поправиться, но всю оставшуюся жизнь вынужден был ходить с тростью. За бой на батарее Раевского Михаил Муравьёв был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом.

После выздоровления в начале 1813 года Михаил Муравьёв был снова направлен в русскую армию, которая в этот момент уже находилась за границей. Стал участником битвы под Дрезденом при начальнике Главного Штаба, 16 марта (28 по новому стилю) 1813 года был произведен в подпоручики. В 1814 году в связи с состоянием здоровья вернулся в Петербург, где в августе того же года был назначен в гвардейский Генеральный штаб. Написал прошение об отставке, которое не было принято императором. Поэтому немного поправив здоровье, снова вернулся на армейскую службу.

В 1814-1815 годах с особыми поручениями дважды направлялся на Кавказ. С 1815 года возвращается к преподавательской деятельности в школе колонновожатых, которой руководил его отец. В марте 1816 года был произведен в поручики, а в конце ноября 1817 года в штабс-капитаны. Как и многие офицеры, принявшие участие в заграничном походе русской армии, он поддался революционной деятельности. Являлся членом различных тайных обществ: «Священная артель» (1814), «Союз спасения» (1817), «Союз благоденствия», был членом Коренного совета, одним из авторов его устава, участником Московского съезда 1821 года. Однако после выступления лейб-гвардии Семеновского полка в 1820 году Михаил Муравьёв постепенно отошел от революционной деятельности, а вот его родной брат Александр Николаевич Муравьёв стал участником восстания декабристов.

В 1820 году Михаил Муравьёв был произведен в капитаны, позднее в подполковники и попал в свиту императора по квартирмейстерской части. В скором времени он вышел в отставку по состоянию здоровья, после чего поселился в имениях Лузинцы и Хорошково Смоленской губернии, где стал вести помещичью жизнь. Во время двухлетнего голода сумел организовать у себя мирскую столовую, которая обеспечивала пищей до 150 крестьян каждый день. Также он побудил дворянство обратиться к графу Кочубею министру внутренних дел с просьбой об оказании помощи местным крестьянам.

В январе 1826 года новоиспеченный помещик был арестован по делу декабристов и даже заключен в Петропавловскую крепость, но довольно быстро был освобожден с оправдательным аттестатом по личному распоряжению императора Николая I. В июле того же года был зачислен на государственную службу и вновь определен в армию. В 1827 года представил Николаю I записку об улучшении местных судебных и административных учреждений и ликвидации в них всех форм взяточничества в них, после этого был переведен на службу в Министерство внутренних дел.

С 1827 года начинается его период длительной государственной службы на различных должностях. 12 июня 1827 года Муравьёв был назначен витебским вице-губернатором и коллежским советником. 15 сентября следующего года стал могилевским губернатором, при этом был повышен до чина статского советника. В эти годы он выступал против обилия антироссийского и пропольски настроенного элемента в государственной администрации на всех уровнях, зарекомендовав себя, как ярый противник поляков и католичества. При этом на сложившуюся ситуацию он постарался повлиять не с помощью увольнений, а реформированием системы обучения и подготовки будущих чиновников. В 1830 году подготовил и отослал записку, в которой обосновывал необходимость распространения российской системы образования во всех учебных заведениях Северо-Западного края. По его непосредственному представлению в январе 1831 года вышел императорский указ, который отменил Литовский статут, закрыл Главный трибунал и подчинил всех жителей края общеимперскому законодательству. В судопроизводстве вместо польского языка был введен русский язык.

В январе 1830 года был повышен до чина действительного статского советника. Во время восстания 1830-1831 годов был генерал-полицмейстером и генерал-квартирмейстером при главнокомандующем Резервной армией графом П. А. Толстым, принимал непосредственное участие в разгроме повстанческого движения на территории Виленской, Витебской и Минской губерний. В этот период он занимался организацией гражданского управления на белорусских землях и ведением следственных дел над польскими повстанцами. 9 августа 1831 года Михаил Муравьёв был назначен гродненским гражданским губернатором, а в декабре того же года произведен в генерал-майоры. Будучи гродненским губернатором, Муравьёв снискал себе репутацию бескомпромиссного истребителя крамолы, «истинно русского человека», а также чрезвычайно строгого администратора. В этот период он приложил максимальное количество усилий для ликвидации последствий восстания 1830-1831 годов, а также для русификации управляемой губернии.

Указом императора Николая I от 12 января 1835 года Михаил Муравьёв был назначен военным губернатором города Курска, а также курским гражданским губернатором. На этом посту он проработал вплоть до 1839 года. Сергей Ананьев исследователь политической биографии Муравьёва-Виленского позднее напишет, что основным достижением Муравьёва во время нахождения на посту курского губернатора необходимо считать усиление ревизионного контроля в губернии и налаживание административной сферы. Находясь в Курске, Муравьёв сумел зарекомендовать себя в роли непримиримого борца с лихоимством и недоимками.

С 1839 года начался министерский период службы Михаила Муравьёва. Будущий граф 12 мая 1839 года был назначен директором Департамента податей и сборов. 9 августа 1842 года он стал сенатором, получил чин тайного советника. Со 2 октября того же года — управляющий Межевым корпусом на правах главного директора, а также попечитель Константиновского межевого института. 21 мая 1849 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. 1 января 1850 года — член Государственного совета. 28 августа 1856 года Муравьёву было присвоено звание генерала от инфантерии. В том же году Михаил Муравьёв был назначен председателем Департамента уделов Министерства двора и уделов, 17 апреля 1857 года стал министром государственных имуществ. Работая на этих должностях, он совершал многочисленные экспертно-ревизионные поездки, в которых характеризовался знавшими его людьми принципиальным, жестким и неподкупным чиновником.

После совершения ревизионных поездок он решил приступить к разработке вопроса об отмене в стране крепостного права. Как результат, в конце 1857 года Муравьёв подал в Секретный комитет по крестьянскому делу подготовленную им записку под названием «Замечания о порядке освобождения крестьян». Михаил Муравьёв выступал за постепенное изменение аграрного строя в стране, так, чтобы оно не встретило бы резкого сопротивления на всех уровнях. Позднее он стал противником официально принятого в России проекта отмены крепостного права. Подготовленный им проект отличался от проекта, который лично поддержал император Александр II. Это стало причиной роста напряженности между ними, в конечном итоге Александр II по существу обвинил своего министра в скрытном противодействии проводимой в России политике по крестьянскому вопросу. 1 января 1862 года Муравьев оставил пост министра государственных имуществ, а 29 ноября того же года — должность председателя Департамента уделов. В связи со слабым здоровьем в достаточно почтенном возрасте, на тот момент ему уже было 66 лет, он наконец-то вышел отставку, планируя теперь провести остаток своих дней в тишине и спокойствии размеренной жизни в имении.

Однако планам Михаила Муравьёва о спокойной старости не суждено было сбыться. В 1863 году на Северо-Западный край перекинулось Январское восстание, которое началось в Царстве Польском. По официальной терминологии законодательства Российской империи восстание в Царстве Польском трактовалось, как мятеж. По мере того как ситуация в Северо-Западном крае становилась все более напряженной, канцлер Горчяков настоятельно рекомендовал российскому императору заменить на посту генерал-губернатора края бездеятельного Владимира Назимова на проверенного временем и имеющего опыт работы в крае Михаила Муравьёва. В итоге царь лично принял Муравьёва у себя, а уже 1 мая 1863 года тот стал виленским, гродненским и минским генерал-губернатором и по совместительству командующим всеми войсками Виленского военного округа. Он обладал полномочиями командира отдельного корпуса в военное время, а также являлся главным начальником Могилевской и Витебской губерний. Позднее гродненский историк Орловский напишет, что невзирая на почтенный возраст (66 лет), Муравьёв работал до 18 часов в день, начиная принимать доклады уже в 5 часов утра. Не выходя из своего кабинета, Михаил Муравьёв управлял теперь 6 губерниями.

После прибытия в Северо-Западный край Муравьёвым был предпринят ряд последовательных и довольно результативных мер, направленных на прекращение восстания. Его подход к решению проблемы заключался в убежденности в том, что чем жестче он примется за подавление восстания, тем с меньшим числом жертв и скорее сможет его подавить. Одним из первых предложенных им мероприятий стало обложение высокими военными налогами имений местных польских помещиков. Обоснованием высоких налогов стала мысль о том, что раз поляки обладают деньгами на проведение восстания, то они должны предоставить деньги и на его усмирение. При этом имения польских помещиков, которые были замечены в том, что активно поддерживали восставших, отбирались у них в пользу государства. В результате только этих своих действий Михаил Муравьёв сумел лишить восставших дополнительной финансовой поддержки. В ходе проведенных военных операций войска, подчиненные генерал-губернатору, сумели локализовать партизанские отряды в крае, вынудив их сдаться властям.

Подавление Январского восстания не стало окончанием деятельности Михаила Муравьёва в Северо-Западном крае. Будучи достаточно опытным государственным деятелем, он отлично понимал, что для предотвращения подобных восстаний в дальнейшем нужно коренным образом менять жизнь в крае, вернуть его, как говорил сам генерал-губернатор, на «древнерусский» путь. Обладая на этот раз очень широкими полномочиями, Муравьёв начал реализовывать в крае многое из того, что им было задумано еще в 1831 году. Он последовательно проводил в крае политику основательной русификации, которая по терминологии и представлениям того времени никак не противопоставлялась местной белорусской культуре, напротив, включая ее в себя, как одну из составных частей. Генерал-губернатор относился к белорусам в соответствии с господствующей на тот момент времени концепцией трех ветвей русского народа и энергичным образом поддерживал эмансипацию белорусов от польского культурного доминирования. В конечном итоге благодаря всей своей деятельности и проведению ряда коренных и результативных реформ Михаил Муравьёв смог положить конец польско-католическому доминированию в социально-экономической, общественной и культурно-образовательной сфере над православным белорусским крестьянским большинством Северо-Западного края.

Резиденцией Михаила Муравьёва в Вильне являлся генерал-губернаторский дворец, который оставался его домом вплоть увольнения с должности. Это произошло по его личной просьбе. 17 апреля 1865 года в знак признания его заслуг на посту генерал-губернатора ему был пожалован титул графа с правом написания двойной фамилии Муравьёв-Виленский. При этом императором ему было предоставлено право самому выбрать своего преемника. Так на посту губернатора Северо-Западного края оказался Константин Петрович Кауфман, который позднее прославится в качестве героя Туркестана.

В апреле 1866 года Михаила Муравьёва-Виленский был назначен председателем Верховной комиссии по делу о покушении на жизнь императора Дмитрием Каракозовым. Однако до казни обвиняемого он не дожил, скончавшись 31 августа (12 сентября по новому стилю) 1866 года в Санкт-Петербурге, где и был похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. На его похоронах стоял в почетном карауле Пермский пехотный полк, над которым шефствовал граф Муравьёв. Принял участие в прощальной церемонии и российский император Александр II, который проводил своего подданного в последний путь.

По материалам из открытых источников

Источник