Граф Муравьев-Амурский

Туда, наш витязь полунощный,

Туда, где царствовал Чингис,

Как исполин Сибири мощный,

Возьми Амур и укрепись!

Хвала и вам, отважные пловцы,

Карсаков, Невельской и Казакевич!

Так, встарь, Яицкие ходили удальцы,

И так ходил Ермак наш Тимофеич.

России верный сын

Николай Муравьев родился 11/23 августа 1809 года в семье новгородского губернатора, сенатора и статс-секретаря Николая Назарьевича Муравьева. Окончив Пажеский корпус, Николай поступает на военную службу. Доблестный воин, проходя строгую школу Николаевского времени, принимает участие в русско-турецкой войне 1828-29 гг., в походе на Польшу в 1831 г., сражается на Кавказе в 1838 г.и прослужив еще какое-то время, находясь в чине генерал-майора, получает должность военного и гражданского губернатора г. Тулы, где первый в числе губернаторов поднимает вопрос об освобождении крестьян .

Начавшаяся в 1853 году Крымская война и возросшая активность Англии, Франции и США на Дальнем Востоке вынудили правительство Николая I оказать поддержку предложениям Муравьева о военных мероприятиях, направленных на укрепление обороноспособности России на Востоке страны. Одновременно генерал-губернатору были даны полномочия для ведения дипломатических переговоров с Дайцинским государством Маньчжуров о присоединении к России Приамурья. Дайцинское правительство согласилось юридически закрепить новую ситуацию на Амуре и Уссури, видя в России противовес экспансионистским стремлениям западных держав. Указанные обстоятельства в сочетании с дипломатическим искусством Муравьева привели к подписанию 16/28 мая 1858 года в г. Айгуне межгосударственного договора, по которому Приамурье было признано маньчжурской сотороной принадлежащим России и определена граница между двумя государствами. Договор закрыл доступ судам других европейских государств в реки Амур, Уссури и Сунгари и установил, что по этим рекам могуть плавать только суда Дайцинского и Российского государств. В том же году 26 августа, Муравьев был возведен в графское достоинство с присоединением к фамилии названия Амурского.

Опираясь на деловые советы Муравьева, генерал-майор и дипломат Игнатьев подписал 2 ноября 1860 г. в Пекине так называемый Дополнительный Пекинский договор, который окончательно закрепил Приморье за Россией. Так завершилось пограничное разграничение между двумя государствами, начатое генерал-губернатором Восточной Сибири.

Крымская война шла и на Дальнем востоке. Англичане и Французы направили эскадру из 6-ти военных кораблей в Авачинскую бухту. Петропавловск обороняли всего 347 солдат. Особую роль в обороне Петропавловска сыграли батареи, установленные по указанию Муравьева. Непреятельской эскадре был нанесен урон и даже убит командующий – адмирал Прайс. Победа, одержанная нами тогда на Камчатке, удивила всю Европу.

Н. Н. Муравьев-Амурский, действуя в сжатые сроки с тем чтобы поставить деятелей Западной Европы и США перед свершившимся фактом освоения русскими Амура, организовал сплавы по реке для продовольственного и военного снабжения немногочисленных русских войск в создаваемых им же самим по берегам амура русских поселениях. Муравьев сам лично принимал участие в сплавах 1854, 1855, 1857 и 1858 гг. Понимание глубинных социальных процессов российского общества, которые необходимо было зарождать в осваиваемом крае, обусловило создание Муравьевым Забайкальского казачьего войска, в которое были поверстаны также и туземные жители. В июне 1860 г. было издано положение об Амурском казачьем войске, а в 1889 г. на его основе образовано еще и Уссурийское казачье войско.

В определенной мере также сохранилось до наших дней и территориально- административное деление, предложенное муравьевым на Дальнем Востоке России. В своих экспедициях по Амуру Н. Н. Муравьевым-Амурским было основано до 35 русских поселений, среди которых Владивосток, Хабаровск и Благовещенск. Всюду, где бы ни проходил Муравьев составлялись подробные карты, которые шли на представление царю. О посещении юга Приморья Муравьев отзывался так: «Немного северо-восточнее бухты Посьета множество прекрасных заливов. Вообще все пространство морского берега от Посьета до Поворотного мыса, верст на 200, изобилует прекрасными заливами и гаванями, столь привлекательными для морской державы…»

Для толчка в развитии региона, особенно в научном плане, по инициативе Муравьева в 1851 г. в Иркутске был организован Сибирский отдел Императорского Русского географического общества, который послужил основой создания в 1884 г. Общества изучения Амурского края во Владивостоке и в 1894 г. в Хабаровске Приамурского отдела Императорского Русского географического общества – первых научных организаций на Дальнем Востоке.

Вот стихи, сказанные Муравьеву-Амурскому одним из членов купечества, Ксенофонтом Кандинским:

И вся Сибирь из рода в род

Прославит смелый твой поход!

И мы воскликнем все тогда:

Ура, наш Муравьев! — Ура!

Глубоко веруя в Промысел Божий, он был чрезвычайно тверд в борьбе с обстоятельствами и невзгодами жизни. Человек решительный, он был прямодушен, честен и справедлив.

При возврате России Приамурья «порохом не пахло» и этот успех обеспечили именно указанные качества генерал-губернатора Восточной Сибири. Айгунский договор, явился крупным дипломатическим успехом России и этим успехом она во многом обязана верному сыну своему, жизнь свою положившему ради Отечества — Муравьеву.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

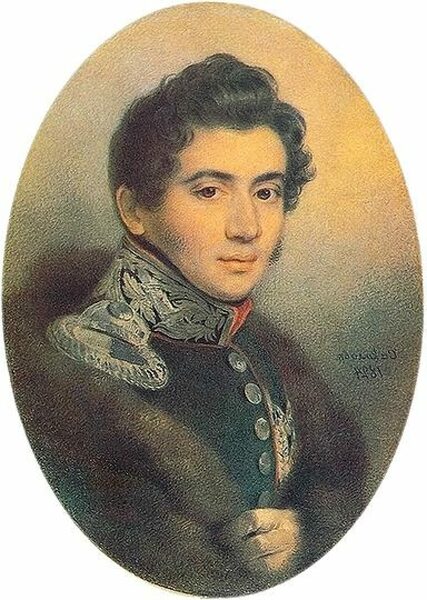

Никита Муравьев: офицер-декабрист, составивший Конституцию

30 июля 1795 года родился Никита Михайлович Муравьев – один из главных идеологов движения декабристов

Дворянское воспитание

Никита Муравьев появился на свет в семье поэта, попечителя Московского университета и одного из видных деятелей Русского Просвещения Михаила Никитича Муравьева. Матерью будущего декабриста была представительница известной дворянской фамилии Екатерина Федоровна Колокольцева.

Через четыре месяца после рождения по установившейся традиции Никита был зачислен каптенармусом в гвардейский Измайловский полк. Он получил превосходное домашнее образование, организацией которого занимался лично его отец. М. Н. Муравьев интересовался практической педагогикой и в 1806 году сам начал преподавать сыну древнюю историю: рассказывал о предпосылках образования государств, формах правления, крупнейших достижениях цивилизации, трудах античных ученых. История, по мнению Михаила Никитича, являлась хранилищем человеческого опыта и сокровищем моральных примеров.

Отец будущего декабриста придерживался умеренных политических взглядов и внушал их Никите. Завоевания человеческой культуры заслуживают уважения, а революционные потрясения губительны, полагал он. После смерти Михаила Никитича в 1807 году к Никите стали приглашать преподавателей по различным предметам – как русских, так и иностранцев. Обучение велось, как тогда было принято, на французском языке, однако и родной язык тоже входил в число обязательных дисциплин. Муравьев изучал математику, естествознание, географию, историю Отечества, литературу и риторику. Особенно легко давались Никите Михайловичу языки: он мог читать Тацита и Геродота в оригинале, в совершенстве знал английский, французский, немецкий, итальянский и польский. После нескольких лет домашнего обучения Муравьев поступил в Московский университет на физико-математическое отделение, но прервал обучение в 1812 году из-за начавшейся войны.

Войну Н. М. Муравьев встретил с чувством глубокого патриотизма и готовностью служить Родине. Он стремился поступить в действующую армию и участвовать непосредственно в боевых действиях, но мать не давала согласия, ссылаясь на слабость его здоровья. После того как русские войска отступили из Смоленска, Муравьев не выдержал состояния бездействия и тайно убежал из родного дома, чтобы соединиться с авангардом армии. Правда, далеко уйти ему не удалось: местные крестьяне заподозрили в Никите Михайловиче французского шпиона, найдя у него военные карты, и отправили в Москву. Там Муравьев угодил под стражу, и только допрос, устроенный лично генерал-губернатором Ростопчиным разрешил эту неловкую ситуацию. «Побег» Муравьева получил широкую огласку в среде дворянства, и Никиту Михайловича все-таки отпустили на службу.

Молодой офицер на войне

8 июля 1813 года Н. М. Муравьев был произведен в гвардейские прапорщики и зачислен «в свиту его величества по квартирмейстерской части». В августе он покинул Петербург и направился к западной границе, а в конце сентября прибыл в австрийский город Теплиц и был откомандирован в Польскую армию под командованием генерала Л. Л. Бенигсена. К этому времени русская армия соединилась с союзными корпусами и окружила Лейпциг. Через несколько дней Никита Михайлович принял участие в рекогносцировке под Дрезденом – фактически это было первое сражение в его жизни. В дальнейшем Муравьев участвовал и в легендарной «битве народов» под Лейпцигом.

Эпизод Заграничного похода Русской армии

В 1814 году Польская армия двинулась на север и заняла Гамбург. В своих письмах Муравьев с воодушевлением рассказывает, как их встретили местные жители: офицер вступил в город с парадным строем уланских и гренадерских полков в сопровождении женщин с цветами и лаврами под радостный шум народа. Однако дальнейшее пребывание в Пруссии не принесло ему радостных впечатлений. В письмах из Заграничных походов Муравьев замечал: «…честь, благодарность, славу – все здесь считают через талеры и луидоры». Размеренная жизнь бюргерства не вызвала в душе Никиты Михайловича ни малейшего отклика. 1 сентября он вернулся в Петербург разочарованным и, несмотря на полученные награды (ордена Св. Анны 3 степени и Св. Владимира 4 степени), с досадой говорил о том, что не был в числе офицеров, вошедших в Париж.

Мечта Муравьева наконец сбылась в 1815 году, когда после возвращения Наполеона с Эльбы и его очередного разгрома Никита Михайлович все же вступил в столицу Франции вместе с гвардейскими полками. В Париже он поселился в доме герцога Коленкура, бывшего посланником Бонапарта в Российской империи. Именно там будущий декабрист познакомился с людьми, чьи взгляды повлияли на его собственное мировоззрение. Он вел оживленные беседы с представителем либерального крыла французской политической элиты Бенжаменом Констаном, аббатом Э.-Ж. Сийесом и деятелем Великой французской революции Анри Грегуаром. Однако для того, чтобы выработать собственную позицию, Муравьев считал необходимым соотнести полученные знания с российской действительностью, понять, насколько эти идеи могут найти применение на Родине.

Конституция Никиты Муравьева

Пребывание в Заграничных походах повлияло на большинство будущих декабристов. Так же, как и Н. М. Муравьев, они прониклись идеями народного представительства, разделения властей, остро осознали необходимость отмены крепостного права.

В 1817 году Муравьев составил критическое рассуждение о жизнеописаниях А.В. Суворова для журнала «Сын Отечества». Размышляя над причинами военных побед, Никита Михайлович пришел к выводу, что военные знания и таланты полководцев не являются решающим фактором триумфа, гораздо важнее – внутреннее настроение воюющего народа, его мужество и доблесть. Если народ является решающей силой в военных действиях, то он, по мнению Муравьева, должен быть немедленно избавлен от любого рода тирании. Взгляды Муравьева стали типичными для представителей его поколения, поэтому он нашел немало единомышленников среди людей своего круга.

Никита Муравьев накануне восстания

Никита Муравьев не только принимал деятельное участие в учреждении тайных обществ, но и выступил автором основного программного документа Северного общества, возникшего вскоре после распада прежней организации, «Союза Благоденствия». Название план преобразований получил предельно простое – Конституция.

Конституция составлялась Н. М. Муравьевым трижды. Первый вариант появился в 1821-1822 гг., второй – после Петербургского совещания Северного общества осенью 1824 года, а третий – уже во время сибирской ссылки декабриста. Во всех трех редакциях Никита Михайлович высказывался за введение принципа разделения властей. Рассуждая о судебной системе в Российской империи, Муравьев провозгласил выборность, несменяемость и неподкупность судей, обозначил необходимость ведения открытых процессов, создания суда присяжных и следования принципу состязательности сторон. О стремлении Никиты Михайловича к установлению равенства всех граждан перед законом свидетельствует тот факт, что Муравьев не предусмотрел в Конституции освобождения под залог, которое давало преимущество богатому перед бедным. Кроме того, он выступал за право неприкосновенности жилища и утверждал, что необходимо специальным уставом определить обстоятельства, при которых чиновники смогут производить обыск, изымать бумаги и вскрывать письма граждан.

Александра Григорьевна Муравьева

Провозглашая свободу создания различных союзов и объединений, Муравьев подчеркивал, что их деятельность не должна идти вразрез с законами общества и вредить государственным интересам. Многие вопросы решались в Конституции более осторожно, чем в «Русской Правде» лидера Южного общества Павла Пестеля. Проект Муравьева был лишен радикализма, за что подвергался критике со стороны революционно настроенных офицеров. Согласно Конституции, за помещиками сохранялись земельные владения, на выборах в органы законодательной власти существовал высокий имущественный ценз (Муравьев был уверен, что владение собственностью делает человека более ответственным), исполнительная власть оставалась в руках монарха. Самодержавие Никита Михайлович собирался ограничить юридически и без применения насилия, хотя в 1820 году и рассматривал вариант изгнания императора.

В своих проектах Муравьев выступал последовательным сторонником парламентаризма: по его замыслу, в России надлежало учредить двухпалатное Народное Вече. Никита Михайлович резко критиковал цензуру, особенно в сфере образования. «Должно поощрять отвлеченные и умозрительные науки, влекущие за собою вслед свободу рассуждения и некоторую благородную и необходимую независимость», – писал он. Среди других мер, которые представлялись Муравьеву обязательными, числятся отмена крепостного права (освобождение крестьян с землей за выкуп), ликвидация сословного строя в России – отмена чинов по Табели о рангах, провозглашение свободы слова и печати. Многие из этих идей на несколько десятилетий опередили свое время и были использованы Александром II в годы Великих реформ и Николаем II во время создания законодательной Государственной Думы.

В ссылке

Восстание 14 декабря произошло без участия Н. М. Муравьева – в этот день он находился в селе Тагино Орловской губернии. Последовавшие за выступлением на Сенатской площади аресты произвели на Никиту Михайловича гнетущее впечатление. Он переживал не только за себя, но и за семью: младший брат Александр также входил в Северное общество.

Спустя одиннадцать дней после события, потрясшего столицу, Муравьева, о тайной деятельности которого властям было известно заранее, отправили в Петербург. Сведения, которые он сообщил о Северном обществе, являлись обрывочными: Никита Михайлович предпочел не называть фамилии наиболее одиозных фигур, но вместе с тем признавал свою вину.

Н.М. Муравьев с дочерью Софьей и ее гувернанткой

Условия тюремного заключения Н. М. Муравьева в Петропавловской крепости были тяжелыми, но более благоприятными, чем у большинства декабристов. Николай I прислал автору Конституции экземпляр Евангелия и разрешил переписку с родными. Никита Михайлович регулярно поддерживал связь с женой и матерью, узнавал о здоровье и успехах детей, получал из дома вещи и книги. Значительная часть дворянства, близкого к семье Муравьевых, окружила его личность ореолом героизма и самопожертвования, что помогло Никите Михайловичу сохранить самообладание в тяжелый период.

По роду своей вины Муравьев попал в первый разряд государственных преступников. Его приговорили к смертной казни за управление тайным обществом и составление конституционного проекта. На основании указа императора приговор смягчили: двадцать лет каторжных работ с дальнейшим поселением, лишение чинов и дворянского титула. Александра Григорьевна Муравьева, как и многие другие жены декабристов, последовала за супругом в Сибирь, в Читинский острог.

В августе 1828 года с осужденных сняли железные кандалы и смягчили условия пребывания под стражей. Муравьев получил право посещать жену и постепенно поселился в ее доме за пределами читинского каземата. Декабристы объединились в хозяйственную артель, вели ремесленные и сельскохозяйственные работы. Семьи Муравьевых, Волконских и Трубецких старались держаться вместе и ежегодно вкладывали в артельные суммы крупные паи – от двух до трех тысяч рублей. Увы, в 1832 году на долю Муравьева выпали новые испытания: скончалась его младшая дочь, а затем – жена. Никита Михайлович остался один с четырехлетней дочерью Софьей.

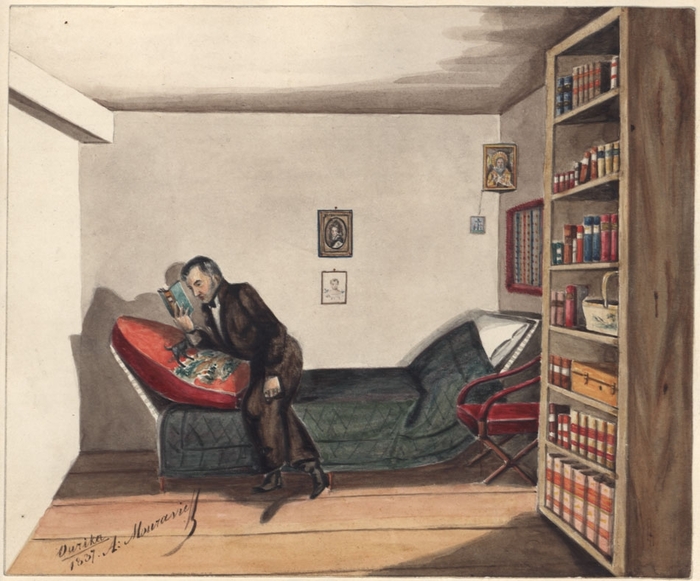

Указом 14 декабря 1835 года Муравьев был освобожден от каторжных работ и отправлен на поселение в Иркутскую губернию. В письмах к матери он рассказывал, что не потерял еще желания жить и надеяться на лучшее. Правительство поселило декабриста в селении Уриковском, недалеко от Иркутска. Он самостоятельно занимался воспитанием и обучением любимой дочери, выписывал для нее учебники, педагогические пособия, преподавал иностранные языки, прививал интерес к русской классической литературе.

Н.М. Муравьев. 1837 год. Рисунок А.М. Муравьева (брата)

Пребывая в ссылке, Никита Михайлович живо интересовался любыми событиями, происходившими в стране. Он просил присылать ему все, что касается жизни в России, внутренней и внешней политики, особое внимание уделял хозяйственному развитию, увлекался чтением исследований о железных дорогах. Летом Муравьев превращался в образцового землевладельца и агронома: целыми днями находился в поле, на участке размером 30 десятин. Он построил мельницу, проектировал создание кирпичного завода и сушильни.

Н. М. Муравьев прожил на поселении семь лет. Весной 1843 года он заболел простудой и скоропостижно скончался на руках брата и дочери. Уход Муравьева стал ударом для его товарищей по ссылке. Декабрист М.С. Лунин писал: «Смерть моего дорогого Никиты – огромная потеря для нас. Этот человек один стоил целой академии». Через много лет после смерти Муравьева его дочь Софья, ставшая для Никиты Михайловича смыслом жизни и опорой в годы ссылки, оставила о нем книгу воспоминаний, выдержки из которой сохранились до наших дней.

Источник