- Никита Муравьев: офицер-декабрист, составивший Конституцию

- Дворянское воспитание

- Молодой офицер на войне

- Конституция Никиты Муравьева

- В ссылке

- Декабристы

- Меню навигации

- Пользовательские ссылки

- Информация о пользователе

- Серова М.И. Декабристы Муравьёвы.

- Сообщений 1 страница 10 из 27

- Поделиться103-11-2017 23:44:04

- Поделиться203-11-2017 23:48:40

- Поделиться303-11-2017 23:49:39

Никита Муравьев: офицер-декабрист, составивший Конституцию

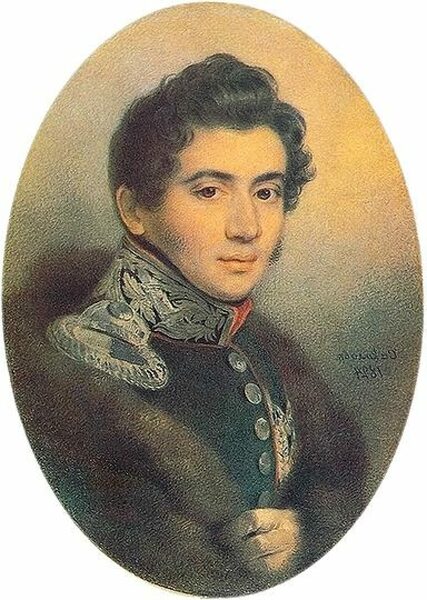

30 июля 1795 года родился Никита Михайлович Муравьев – один из главных идеологов движения декабристов

Дворянское воспитание

Никита Муравьев появился на свет в семье поэта, попечителя Московского университета и одного из видных деятелей Русского Просвещения Михаила Никитича Муравьева. Матерью будущего декабриста была представительница известной дворянской фамилии Екатерина Федоровна Колокольцева.

Через четыре месяца после рождения по установившейся традиции Никита был зачислен каптенармусом в гвардейский Измайловский полк. Он получил превосходное домашнее образование, организацией которого занимался лично его отец. М. Н. Муравьев интересовался практической педагогикой и в 1806 году сам начал преподавать сыну древнюю историю: рассказывал о предпосылках образования государств, формах правления, крупнейших достижениях цивилизации, трудах античных ученых. История, по мнению Михаила Никитича, являлась хранилищем человеческого опыта и сокровищем моральных примеров.

Отец будущего декабриста придерживался умеренных политических взглядов и внушал их Никите. Завоевания человеческой культуры заслуживают уважения, а революционные потрясения губительны, полагал он. После смерти Михаила Никитича в 1807 году к Никите стали приглашать преподавателей по различным предметам – как русских, так и иностранцев. Обучение велось, как тогда было принято, на французском языке, однако и родной язык тоже входил в число обязательных дисциплин. Муравьев изучал математику, естествознание, географию, историю Отечества, литературу и риторику. Особенно легко давались Никите Михайловичу языки: он мог читать Тацита и Геродота в оригинале, в совершенстве знал английский, французский, немецкий, итальянский и польский. После нескольких лет домашнего обучения Муравьев поступил в Московский университет на физико-математическое отделение, но прервал обучение в 1812 году из-за начавшейся войны.

Войну Н. М. Муравьев встретил с чувством глубокого патриотизма и готовностью служить Родине. Он стремился поступить в действующую армию и участвовать непосредственно в боевых действиях, но мать не давала согласия, ссылаясь на слабость его здоровья. После того как русские войска отступили из Смоленска, Муравьев не выдержал состояния бездействия и тайно убежал из родного дома, чтобы соединиться с авангардом армии. Правда, далеко уйти ему не удалось: местные крестьяне заподозрили в Никите Михайловиче французского шпиона, найдя у него военные карты, и отправили в Москву. Там Муравьев угодил под стражу, и только допрос, устроенный лично генерал-губернатором Ростопчиным разрешил эту неловкую ситуацию. «Побег» Муравьева получил широкую огласку в среде дворянства, и Никиту Михайловича все-таки отпустили на службу.

Молодой офицер на войне

8 июля 1813 года Н. М. Муравьев был произведен в гвардейские прапорщики и зачислен «в свиту его величества по квартирмейстерской части». В августе он покинул Петербург и направился к западной границе, а в конце сентября прибыл в австрийский город Теплиц и был откомандирован в Польскую армию под командованием генерала Л. Л. Бенигсена. К этому времени русская армия соединилась с союзными корпусами и окружила Лейпциг. Через несколько дней Никита Михайлович принял участие в рекогносцировке под Дрезденом – фактически это было первое сражение в его жизни. В дальнейшем Муравьев участвовал и в легендарной «битве народов» под Лейпцигом.

Эпизод Заграничного похода Русской армии

В 1814 году Польская армия двинулась на север и заняла Гамбург. В своих письмах Муравьев с воодушевлением рассказывает, как их встретили местные жители: офицер вступил в город с парадным строем уланских и гренадерских полков в сопровождении женщин с цветами и лаврами под радостный шум народа. Однако дальнейшее пребывание в Пруссии не принесло ему радостных впечатлений. В письмах из Заграничных походов Муравьев замечал: «…честь, благодарность, славу – все здесь считают через талеры и луидоры». Размеренная жизнь бюргерства не вызвала в душе Никиты Михайловича ни малейшего отклика. 1 сентября он вернулся в Петербург разочарованным и, несмотря на полученные награды (ордена Св. Анны 3 степени и Св. Владимира 4 степени), с досадой говорил о том, что не был в числе офицеров, вошедших в Париж.

Мечта Муравьева наконец сбылась в 1815 году, когда после возвращения Наполеона с Эльбы и его очередного разгрома Никита Михайлович все же вступил в столицу Франции вместе с гвардейскими полками. В Париже он поселился в доме герцога Коленкура, бывшего посланником Бонапарта в Российской империи. Именно там будущий декабрист познакомился с людьми, чьи взгляды повлияли на его собственное мировоззрение. Он вел оживленные беседы с представителем либерального крыла французской политической элиты Бенжаменом Констаном, аббатом Э.-Ж. Сийесом и деятелем Великой французской революции Анри Грегуаром. Однако для того, чтобы выработать собственную позицию, Муравьев считал необходимым соотнести полученные знания с российской действительностью, понять, насколько эти идеи могут найти применение на Родине.

Конституция Никиты Муравьева

Пребывание в Заграничных походах повлияло на большинство будущих декабристов. Так же, как и Н. М. Муравьев, они прониклись идеями народного представительства, разделения властей, остро осознали необходимость отмены крепостного права.

В 1817 году Муравьев составил критическое рассуждение о жизнеописаниях А.В. Суворова для журнала «Сын Отечества». Размышляя над причинами военных побед, Никита Михайлович пришел к выводу, что военные знания и таланты полководцев не являются решающим фактором триумфа, гораздо важнее – внутреннее настроение воюющего народа, его мужество и доблесть. Если народ является решающей силой в военных действиях, то он, по мнению Муравьева, должен быть немедленно избавлен от любого рода тирании. Взгляды Муравьева стали типичными для представителей его поколения, поэтому он нашел немало единомышленников среди людей своего круга.

Никита Муравьев накануне восстания

Никита Муравьев не только принимал деятельное участие в учреждении тайных обществ, но и выступил автором основного программного документа Северного общества, возникшего вскоре после распада прежней организации, «Союза Благоденствия». Название план преобразований получил предельно простое – Конституция.

Конституция составлялась Н. М. Муравьевым трижды. Первый вариант появился в 1821-1822 гг., второй – после Петербургского совещания Северного общества осенью 1824 года, а третий – уже во время сибирской ссылки декабриста. Во всех трех редакциях Никита Михайлович высказывался за введение принципа разделения властей. Рассуждая о судебной системе в Российской империи, Муравьев провозгласил выборность, несменяемость и неподкупность судей, обозначил необходимость ведения открытых процессов, создания суда присяжных и следования принципу состязательности сторон. О стремлении Никиты Михайловича к установлению равенства всех граждан перед законом свидетельствует тот факт, что Муравьев не предусмотрел в Конституции освобождения под залог, которое давало преимущество богатому перед бедным. Кроме того, он выступал за право неприкосновенности жилища и утверждал, что необходимо специальным уставом определить обстоятельства, при которых чиновники смогут производить обыск, изымать бумаги и вскрывать письма граждан.

Александра Григорьевна Муравьева

Провозглашая свободу создания различных союзов и объединений, Муравьев подчеркивал, что их деятельность не должна идти вразрез с законами общества и вредить государственным интересам. Многие вопросы решались в Конституции более осторожно, чем в «Русской Правде» лидера Южного общества Павла Пестеля. Проект Муравьева был лишен радикализма, за что подвергался критике со стороны революционно настроенных офицеров. Согласно Конституции, за помещиками сохранялись земельные владения, на выборах в органы законодательной власти существовал высокий имущественный ценз (Муравьев был уверен, что владение собственностью делает человека более ответственным), исполнительная власть оставалась в руках монарха. Самодержавие Никита Михайлович собирался ограничить юридически и без применения насилия, хотя в 1820 году и рассматривал вариант изгнания императора.

В своих проектах Муравьев выступал последовательным сторонником парламентаризма: по его замыслу, в России надлежало учредить двухпалатное Народное Вече. Никита Михайлович резко критиковал цензуру, особенно в сфере образования. «Должно поощрять отвлеченные и умозрительные науки, влекущие за собою вслед свободу рассуждения и некоторую благородную и необходимую независимость», – писал он. Среди других мер, которые представлялись Муравьеву обязательными, числятся отмена крепостного права (освобождение крестьян с землей за выкуп), ликвидация сословного строя в России – отмена чинов по Табели о рангах, провозглашение свободы слова и печати. Многие из этих идей на несколько десятилетий опередили свое время и были использованы Александром II в годы Великих реформ и Николаем II во время создания законодательной Государственной Думы.

В ссылке

Восстание 14 декабря произошло без участия Н. М. Муравьева – в этот день он находился в селе Тагино Орловской губернии. Последовавшие за выступлением на Сенатской площади аресты произвели на Никиту Михайловича гнетущее впечатление. Он переживал не только за себя, но и за семью: младший брат Александр также входил в Северное общество.

Спустя одиннадцать дней после события, потрясшего столицу, Муравьева, о тайной деятельности которого властям было известно заранее, отправили в Петербург. Сведения, которые он сообщил о Северном обществе, являлись обрывочными: Никита Михайлович предпочел не называть фамилии наиболее одиозных фигур, но вместе с тем признавал свою вину.

Н.М. Муравьев с дочерью Софьей и ее гувернанткой

Условия тюремного заключения Н. М. Муравьева в Петропавловской крепости были тяжелыми, но более благоприятными, чем у большинства декабристов. Николай I прислал автору Конституции экземпляр Евангелия и разрешил переписку с родными. Никита Михайлович регулярно поддерживал связь с женой и матерью, узнавал о здоровье и успехах детей, получал из дома вещи и книги. Значительная часть дворянства, близкого к семье Муравьевых, окружила его личность ореолом героизма и самопожертвования, что помогло Никите Михайловичу сохранить самообладание в тяжелый период.

По роду своей вины Муравьев попал в первый разряд государственных преступников. Его приговорили к смертной казни за управление тайным обществом и составление конституционного проекта. На основании указа императора приговор смягчили: двадцать лет каторжных работ с дальнейшим поселением, лишение чинов и дворянского титула. Александра Григорьевна Муравьева, как и многие другие жены декабристов, последовала за супругом в Сибирь, в Читинский острог.

В августе 1828 года с осужденных сняли железные кандалы и смягчили условия пребывания под стражей. Муравьев получил право посещать жену и постепенно поселился в ее доме за пределами читинского каземата. Декабристы объединились в хозяйственную артель, вели ремесленные и сельскохозяйственные работы. Семьи Муравьевых, Волконских и Трубецких старались держаться вместе и ежегодно вкладывали в артельные суммы крупные паи – от двух до трех тысяч рублей. Увы, в 1832 году на долю Муравьева выпали новые испытания: скончалась его младшая дочь, а затем – жена. Никита Михайлович остался один с четырехлетней дочерью Софьей.

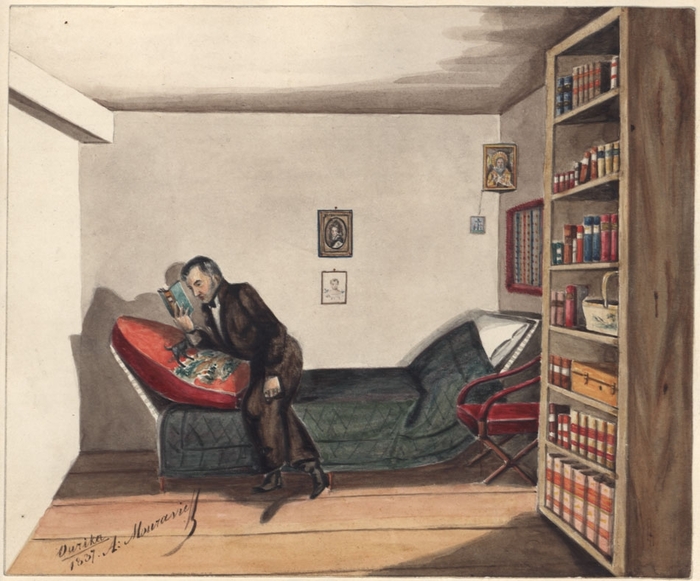

Указом 14 декабря 1835 года Муравьев был освобожден от каторжных работ и отправлен на поселение в Иркутскую губернию. В письмах к матери он рассказывал, что не потерял еще желания жить и надеяться на лучшее. Правительство поселило декабриста в селении Уриковском, недалеко от Иркутска. Он самостоятельно занимался воспитанием и обучением любимой дочери, выписывал для нее учебники, педагогические пособия, преподавал иностранные языки, прививал интерес к русской классической литературе.

Н.М. Муравьев. 1837 год. Рисунок А.М. Муравьева (брата)

Пребывая в ссылке, Никита Михайлович живо интересовался любыми событиями, происходившими в стране. Он просил присылать ему все, что касается жизни в России, внутренней и внешней политики, особое внимание уделял хозяйственному развитию, увлекался чтением исследований о железных дорогах. Летом Муравьев превращался в образцового землевладельца и агронома: целыми днями находился в поле, на участке размером 30 десятин. Он построил мельницу, проектировал создание кирпичного завода и сушильни.

Н. М. Муравьев прожил на поселении семь лет. Весной 1843 года он заболел простудой и скоропостижно скончался на руках брата и дочери. Уход Муравьева стал ударом для его товарищей по ссылке. Декабрист М.С. Лунин писал: «Смерть моего дорогого Никиты – огромная потеря для нас. Этот человек один стоил целой академии». Через много лет после смерти Муравьева его дочь Софья, ставшая для Никиты Михайловича смыслом жизни и опорой в годы ссылки, оставила о нем книгу воспоминаний, выдержки из которой сохранились до наших дней.

Источник

Декабристы

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » Декабристы » ЖЗЛ » Серова М.И. Декабристы Муравьёвы.

Серова М.И. Декабристы Муравьёвы.

Сообщений 1 страница 10 из 27

Поделиться103-11-2017 23:44:04

- Автор: AWL

- Site Admin

- Откуда: Москва

- Зарегистрирован : 12-12-2010

- Сообщений: 45413

- Уважение: +408

- Позитив: +514

- Последний визит:

Сегодня 07:16:03

ДЕКАБРИСТЫ МУРАВЬЁВЫ

Серова Майя Игнатьевна

Более 180-ти лет живет в российском народе память о декабристах. Они были «первенцами свободы», ибо не могли мириться с ужасами крепостничества, несправедливостью и деспотизмом самодержавия.

Один из лучших представителей декабризма — Михаил Сергеевич Лунин — вполне определённо выразил сущность декабристского протеста: «Чтобы никто и никогда не смел обращаться с нацией, как с семейной собственностью» [1, с.164]. В своем «Взгляде на русское Тайное общество с 1816 до 1826 года», написанном в сибирской ссылке в 1838 г., он так определил цель тайного декабристского общества — коренное преобразование правительства. «Чтобы …гласность заменяла обычную тайну в делах государственных. чтобы суд и расправа производились без проволочки, изустно, всенародно и без издержки; управление подчинялось бы не своенравию лиц, а правилам неизменным, а …раболепство перед лицами должно замениться повиновением закону. Тайное общество протестовало противу рабства и торга русскими, противных законам божиим и человеческим. …Система самодержавия уже не соответствовала настоящему состоянию России, что основанное на законах разума и справедливости правительство одно может доставить ей права на знаменитость среди народов просвещённых» [2, с.116-122]. И совершенно замечательная концовка документа – «На время могут затмить ум русских, но никогда их народное чувство» [3, с.122].

В то время и в тех условиях осознанно выступить против самодержавия могли лишь образованные люди страны, преисполненные чувства патриотизма и желания блага своему народу и Отечеству. Такими людьми были передовые дворяне, особенно гвардейские и армейские офицеры, которые прошли через горнило Отечественной войны 1812 года и европейских походов 1813-1814 гг. Слишком велики и наглядны были контрасты европейской и российской народной жизни, чтобы можно было усомниться в справедливости передовых идей века, к которым они пришли в итоге.

Декабрист М.А.Фонвизин говорил, что офицеры гвардии вернулись из заграничного похода «с чувством своего достоинства и возвышенной любви к отечеству», но отвратительные картины крепостнической действительности «возмущали и приводили в негодование образованных русских», что «они стыдились за Россию, так глубоко униженную самовластьем» [4]. Любовь к Родине, забота о её могуществе и процветании оборачивались ненавистью к самодержавному деспотизму. П.И.Пестель, ставший лидером Южного тайного общества, скажет позже: «Дух преобразования заставлял умы клокотать» [5].

«Дух свободы повеял на самодержавную Россию» (М.А.Фонвизин) и привёл к организации первых, ранних, преддекабристских кружков молодых офицеров, артелей, но где уже звучали протестные голоса. Более того, в них, существовавших с 1814 по 1817 гг., развилось стремление русских офицеров к нравственному самосовершенствованию, коллективному обсуждению прогрессивной западной и отечественной литературы – философской, политической, экономической. Обычные, укоренившиеся в российской армии будни офицерства, выражавшиеся в пустом времяпровождении, не устраивали более их. Об этом есть свидетельство И.Д.Якушкина, участника европейских походов: «Пребывание целый год в Германии и потом нескольких месяцев в Париже не могло не изменить воззрения хоть сколько-нибудь мыслящей молодёжи; при такой огромной обстановке каждый из нас сколько-нибудь вырос…В продолжение двух лет мы имели перед глазами великие события, решившие судьбы народов, и некоторым образом участвовали в них: теперь было невыносимо смотреть на пустейшую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариков, выхвалявших всё старое и порицавших всякое движение вперёд. Мы ушли от них на 100 лет» [6, с. 79]. В этих словах – особенность мировосприятия передовых русских офицеров и обобщающий образ политического мировоззрения всех «первенцев свободы».

В 1816 г. несколько гвардейских офицеров (Александр Муравьёв, Сергей Трубецкой, Иван Якушкин, Сергей и Матвей Муравьёвы-Апостолы, Никита Муравьёв) образовали тайное общество – Союз спасения, известное и под другим названием – Общество истинных и верных сынов отечества. Позже к ним примкнули Павел Пестель, Михаил Лунин, Фёдор Глинка, Павел Катенин и другие, всего около тридцати человек. Отсюда и началась история декабризма как исторического явления, порождённого социокультурной ситуацией рубежа XVIII –XIX вв. и связанного с деятельностью передовых дворян, доминантами сознания которых были: «беспокойное желание деятельности», идеи подвижничества, жертвенности, нравственной ответственности перед историей, независимости личности от авторитетов, желание служить во благо России и её народа [7].

Цели и задачи общества формулировались в ходе постоянных дискуссий и обсуждений, но наиболее полно и точно они были определены Никитой Муравьёвым и представлялись весьма радикальными: уничтожение крепостного права, ликвидация самодержавия (при необходимости — путём убийства царя), введение в России «представительного правления» — конституционно-монархического строя.

Фактически тогда началось создание новой, прогрессивной по сути, политической культуры декабризма.

Здесь мы встречаемся с пятью Муравьёвыми, основателями первого тайного общества. Всего же в движении было десять Муравьёвых, родственников, людей неординарных, талантливых, близких по духу и делам.

Представим весь декабристский «муравейник» (так назвал всё передовое муравьёвское сообщество, состоявшее из трёх родовых гнёзд, Михаил Никитич Муравьёв): родные братья Муравьёвы – Никита и Александр, дети Михаила Никитича Муравьёва, сенатора, товарища министра народного просвещения, попечителя Московского университета, известного историка, писателя, поэта, и его жены – Екатерины Фёдоровны, урождённой Колокольцовой. Двоюродные братья Никиты и Александра – Артамон Захарович Муравьёв и Михаил Сергеевич Лунин (его мать – Феодосия Никитична Муравьёва была родной сестрой Михаила Никитича).

Три брата Муравьёвы-Апостолы – Сергей, Матвей и Ипполит (двоюродные братья Никиты и Александра) – дети Ивана Матвеевича Муравьёва-Апостола, образованнейшего человека своего времени (знал в совершенстве восемь иностранных языков –французский, немецкий, английский, латынь, греческий, итальянский, испанский, португальский и «по-русски писал даже не хуже, чем по-французски»), премьер-майора, обер-церемониймейстера, писателя и переводчика, действительного статского советника, дипломата, которого будущие декабристы прочили в состав Временного Верховного правительства в случае победы восстания. Вторая часть фамилии — Апостол — идет от украинского гетмана Данилы Апостола (союзника и сподвижника Петра I), приходившегося Ивану Матвеевичу двоюродным дедушкой.

Третье родовое гнездо составило семейство Николая Николаевича Муравьёва, генерал-майора, основателя Московского (Муравьёвского) училища колонновожатых (подготовившего с 1816 по 1823 гг. 138 образованных офицеров для Гвардейского Генерального штаба, из которых 24 офицера стали декабристами) и его жены Александры Михайловны, урождённой Мордвиновой, весьма образованной и очень религиозной женщины. Из пяти их сыновей трое – Александр, Николай и Михаил — были активными деятелями раннего декабризма. Они стояли у самых истоков декабристского движения.

Историческая ценность и значимость декабризма состоит в том, что он сформировал в сознании передовых людей России совершенно новые для своей эпохи подходы и концепции понимания и объяснения существующего строя и отношений между властью и обществом. И это новое понимание затронуло сущность самодержавия и крепостного права, принципы управления страной, возможную политическую, экономическую и социальную модернизацию.

В наши дни, в начале ХХI в., перед страной всё ещё болезненно остро стоит вопрос об историческом выборе оптимальных путей и форм общественного развития. Для преодоления трудностей и ошибок на этом пути необходимы «историческая поддержка, историческая опора…, тот резерв, который не используется; …диалог с историей…без всяких выбросов и вычерков» [8, с. 74]. Эта мысль в полной мере относится к истории декабризма в целом и к истории родовых дворянских гнёзд, из которых вышла целая плеяда выдающихся деятелей декабризма, носителей передовых идей века.

В истории важное место занимает политическая культура как отдельного человека, так и социальной группы, социума в целом. Уровень ее развития влияет на принятие тех или иных решений, ибо она связана с реализацией и выражением интересов людей.

Исследователи этой проблемы В.В. Трошихин и В.И. Теплов на материале новейшей истории России утверждают, что с недостатком политической культуры связаны негативные явления в прошлом и настоящем, а с ее высоким уровнем – надежды на лучшее в будущем [9, с. 4].

Данный фактор актуализирует необходимость исследования политической культуры личности, общества в историческом прошлом.

В первой четверти ХIХ в. проблема выбора исторического пути развития остро стояла перед Россией. Это был «вызов» истории. А.И. Герцен так охарактеризовал его суть: «…власть и мысль, императорские указы и гуманное слово, самодержавие и цивилизация не могли больше идти рядом» [10, с. 192].

«Ответ» на него попытались дать декабристы, совесть нации, её слава и гордость. О новом поколении образованных, передовых дворян говорил В.О. Ключевский в своей речи на торжественном собрании Московского университета, посвящённом открытию памятника Пушкину 6 июня 1880 г.: в них «…слишком много нравственной гибкости и умственного движения» [11, с. 395].

Да, их было немного [«тонкий слой» (Н.А. Бердяев) прогрессивно мыслящих дворян], но они оказывали влияние на российское общество, в их руках находилась «гегемония культуры» [12, с.7].

Хотя это сказано было о дворянской фронде в литературе второй половины ХVIII в., но вполне применимо к декабристам.

«Фронда» первой четверти ХIХ в. (К.Ф. Рылеев, Ф.Н. Глинка, А.А. Бестужев, Н.М. Муравьёв, В.К. Кюхельбекер, П.А. Катенин, Д.И. Завалишин, В.Ф. Раевский и другие) восстала не только против «повреждённых нравов», но и против самого феодально–крепостнического государственного и общественного строя, призывала к преобразованию России на новых, прогрессивных началах.

Главными вопросами для них были ликвидация крепостного права и ограничение (или даже полное ниспровержение) самодержавия. Эти политические установки и стали истоками формирования их новой, активистской по сути, политической культуры, которая и осветила весь путь декабризма.

Они наметили вектор выбора прогрессивного пути развития России. Многое из того, за что пострадали декабристы, в последующее время было осуществлено:

1861 г. – отмена крепостного права (хотя и не столь демократичная, как того хотели декабристы);

1864 г. – судебная реформа;

1864, 1870 г. – земская и городская реформы, развитие местного самоуправления;

1860-1870 гг. – военные реформы;

1906 г. – начало работы представительного двухпалатного законодательного учреждения с ограниченными правами (Государственная Дума, Государственный Совет). Госсовет (учрежден в 1810 г.) был преобразован во вторую палату парламента. Провозглашение гражданских свобод.

1861 – 1914 гг. (до начала Первой мировой войны) – сравнительно быстрый подъём экономики, рост хозяйственной и деловой инициативы населения.

Кроме того, декабристы оставили в качестве культурного наследия многие теоретические наработки в области, как мы теперь говорим, политической культуры, социальной мысли (идеи национального возрождения, развития русской национально-самобытной культуры, эстетики, приоритетности духовных ориентиров и целей, содействующих социальному и культурному прогрессу в цивилизационном развитии России и др.).

Сами же декабристы были выразителями такой нравственно–психологической и историко–культурной категории, как совесть нации, которая притягивала и ещё необозримо долгое время будет притягивать внимание учёных, писателей, искусствоведов и других исследователей.

При всей многочисленной и многожанровой литературе о декабристах, созданной за 180 лет, с разными оценками и подходами к изучению, все авторы сходятся в одном – в признании культурно–нравственного значения декабризма как явления в целом. В этот ряд входит и наша тема как отражение новаций политико–культурного знания. Она является междисциплинарной, ибо сочетает в себе философские, культурологические, исторические, политологические, социологические, психологические подходы к исследованию, что обусловлено рядом факторов.

Во–первых, универсализмом самого декабризма, ставшего предметом изучения многих общественно-гуманитарных и иных наук.

Во–вторых, развитием относительно новых научных отраслей знания – политологии и культурологии. Политика как общественное явление имеет глубокие исторические корни, но политология как наука, охватывающая теорию и практику политической жизни стран и народов, включающая категории всех общественных наук, завершила процесс своей институционализации и оформилась как самостоятельная отрасль научного знания лишь в конце 40-х гг. ХХ в. – на Западе и в 80-х гг. – в нашей стране [13, с. 11-13]. Культурология как комплексная гуманитарная наука о сущности, закономерностях существования, развития и способах постижения культуры находится в стадии завершения своего становления, поиска своего предмета и методов, теоретической зрелости. В 70-х – 80-х гг. ХХ в. вычленилась и подсистема этих наук – политическая культура [14, с.19-21].

В–третьих, самой постановкой проблемы: в системе «культура–общество» мы рассматриваем политическую культуру декабристов как двойственное явление: с одной стороны, это – компонент культуры, с другой – политики. Проблемы определения данного феномена в культурологии могут быть решены только при включении их в систему культуры и в поиск собственно культурных сторон в политике [15, с.10]. Конкретное выражение этих взаимосвязей мы находим в политико–культурной жизни России 1810-х–1880-х гг.

Действительно, декабристская политическая культура выработала новое политическое сознание, ориентации, нормы, традиции, поведение, установки политической жизни, ценности культуры, что в конечном счёте оформилось в политическую программу целостного декабристского движения как «концентрированное выражение социально–экономических и политических целей и задач» [16, с.8]. Тем самым декабристская политическая культура предстаёт совершенно новым ее типом – активистским, наступательным, который можно даже квалифицировать как «контркультуру», противостоявшую официальной, господствовавшей патриархально–подданнической культуре.

Для культурологии как науки, основным методом которой является единство объяснения и понимания человеческой культурной субъективности и в целом – научно–гуманитарной сущности самой культуры [17, с. 334-335, 346-347, 371], изучение в исторической ретроспективе русской общественно–политической и культурной жизни во всей ее сложности, порой противоречивости, взаимопроникновения политико–культурных связей и отношений является весьма актуальным.

Культурология в качестве гуманитарной науки о сущности, закономерностях бытия человека и понимания в нём смыслового содержания выражает себя в способах постижения культуры и реализации творческого человеческого духа. В совокупности дух и сознание предстают перед исследователем политической культуры в единстве двух её сторон.

К.С. Гаджиев подчёркивает актуальность изучения политических явлений в связи с их культурной сущностью и проявлениями в прошлом, как и в настоящем, чтобы прогнозировать будущее культурно-политического развития общества и государства [18, с. 52]. Мы полностью разделяем эту точку зрения.

Историография феномена декабристской политической культуры пока находится в стадии своего становления, ибо специальных исследований по данной теме нами не обнаружено. Однако по целостной проблеме декабризма существует обширная литература. Библиографический указатель Н.М.Ченцова «Восстание декабристов» зарегистрировал литературу, вышедшую по начало 1928 г. – четыре тысячи четыреста пятьдесят единиц публикаций; в библиографическом указателе литературы за 1928–1959 гг., опубликованном под редакцией М.В. Нечкиной, – две тысячи названий; по данным библиографического указателя с 1960 по 1976 гг., составленного Р.Г.Эймонтовой к 150–летию восстания декабристов, учтено три тысячи восемьсот наименований книг, статей и других публикаций; в аналогичном издании за 1977 –1992 гг. «Движение декабристов», вышедшем под научной редакцией С.В. Мироненко, содержатся данные о трёх тысячах двухстах наименований. В совокупности названные указатели охватывают всю отечественную литературу о декабристах по 1992 г. включительно – 13 450 публикаций книг, статей в сборниках, журналах, газетах.

Продолжаются исследования и сейчас, хотя поток литературы по декабристкой проблематике несколько ослаб. Более того, в работах некоторых авторов наметилась тенденция к отрицанию прогрессивной роли декабристов, их вклада в развитие российского политико-культурного процесса. Они считают, что память о декабристах «обросла толстым слоем позолоты», которую необходимо снять. При этом изменяется даже исторически традиционное название «декабристы» на: «шайка злоумышленников», «злодеи», «мятежники», «государственные преступники» и т. п.[19].

Поделиться203-11-2017 23:48:40

- Автор: AWL

- Site Admin

- Откуда: Москва

- Зарегистрирован : 12-12-2010

- Сообщений: 45413

- Уважение: +408

- Позитив: +514

- Последний визит:

Сегодня 07:16:03

Декабристы Муравьевы. Ч.2

На прошедшем в 1999 г. заседании «Круглого стола» учёных, организованном редакцией журнала «Отечественная история», С. Тютюкин высказал отношение к подобного рода попыткам «пересмотреть историю»: «У освободительного движения были глубокие социальные корни и достаточно серьёзные причины, сбросить которые со счетов просто нельзя, не впадая в беспринципную, безнравственную и глубоко антинаучную идеализацию царского самодержавия…сама власть, которой в России никогда не доставало интеллекта, гуманности, а нередко и простого здравого смысла, подталкивала народ сначала на беспощадный русский бунт, нигилизм и, наконец, на революцию… Нельзя превращать всех участников движения в «бесов» или отрицать тот неоспоримый факт, что абсолютное число его участников, причём не только либералы, но и революционеры, руководствовались самыми чистыми и добрыми побуждениями, были искренними патриотами своей Родины» [20, с.17].

В декабристоведческой литературе можно увидеть отдельные свидетельства внимания учёных к проблемам декабристской политической культуры, хотя специальной терминологии в них нет, что объясняется сравнительно недавним становлением политологии и культурологи как наук со своей сущностью, специфическим понятийным аппаратом.

Понятие политической культуры возникло в рамках западной научной традиции. Впервые словосочетание «политическая культура» встречается в труде И.Г.Гердера «Идеи к философии истории человечества». Но после своего появления оно долгое время не употреблялось, а сам Гердер не считал это понятие введением в научный оборот (выделено нами – М.С) [21, с.248-249].

На становление современных понятий о политической культуре оказали влияние представители французской социологической школы (Ш.Л. Монтескье, Ж.–Ж. Руссо, Б. Констан, А. де Токвиль), в трудах которых анализировались различные политические режимы и условия, им способствующие; немецкой философии культуры (И.Кант, М. Вебер), заложившие традицию исследования познавательных практик в политической деятельности, представлений о роли культурных детерминант в социальной и политической практике; американской научной школы политологии (Т.Парсонс, Э.Шилз, Д.Истон), сформировавшей научно–теоретическую базу будущей концепции политической культуры.

Пионером использования понятий политической культуры в современной науке считают Г. Алмонда [22, с. 249-252]. В целом, политическая культура «фокусирует внимание на символических, оценочных, когнитивных реакциях людей по отношению к политической системе, а также на отношениях этих ориентаций с другими аспектами политики» (С.Паттерсон) [23, с. 253].

С подобными взглядами мы встречаемся уже в досоветском декабристоведении — в монографиях и статьях В.И. Семевского [24], М.В. Довнар–Запольского [25]. Они обратили внимание на целый ряд черт политической культуры декабристов (не прибегая, естественно, к такой терминологии): ориентацию на политическую систему; на политическую реальность, политические события.

Так, первая глава монографии В.И. Семевского называется «Отношение декабристов к нашему политическому и общественному строю», где историк даёт объяснение причин возникновения в России тайных обществ при Александре I как отражение недовольства русской интеллигенции существовавшим тогда политическим и общественным строем, внутренней и внешней политикой правительства.

Автор убедительно показал, что декабристы выработали новую концепцию политической системы России – представительное правление. В.И. Семевский подчёркивал, что сама российская действительность вызывала «раздражение у будущих декабристов (всех Муравьёвых, М.С.Лунина, А.Е. Розена, Д.И. Завалишина, М.А. Фонвизина и других) против императора Александра I и всего чиновничье–бюрократического аппарата власти» [24, с.69, 91–112, 183–184].

Примечательна глава 2 «Причины «вольномыслия» декабристов», где исследователь фактически раскрывал смысл ещё одной черты их политической культуры – ментального ядра, ментально–психологической и политической определённости, превращающей человека в характерную политическую «разновидность» [24, c.199–206, 275].

Эту мысль развил современный американский историк М.Раев. Он отмечает, что установление абсолютной монархии, реформы Петра I привели к созданию полностью зависимой от самодержавного государства бюрократии, которая как бы встала между троном и дворянством. Наиболее просвещённая, думающая, интеллектуальная часть последнего отшатнулась от верховной власти и попыталась реализовать себя в иных сферах деятельности, что ускорило превращение её в особую группу дворянской интеллигенции [26].

Важную страницу в дооктябрьской историографии в связи с проблемой феномена декабристской политической культуры составили творчество А.И. Герцена, Н.П. Огарёва, их взгляды и оценки декабризма, деятельность созданной ими «Вольной русской типографии», в которой они широко публиковали произведения самих декабристов, раскрывавших глубинный смысл их политической культуры.

А.И.Герцен так сформулировал цель издания альманаха «Полярная звезда»: «показать…преемственность труда, внутреннюю связь и кровное родство» своей деятельности с заветами декабристов [27, с.265]. В «Письме к императору Александру II» А.И. Герцен показал политическую платформу «Полярной звезды» как преемницы идей декабристов, составлявших ядро их политической культуры: дать «свободу русскому слову» и «землю крестьянам», освободив их от крепостного состояния [28, с.274].

С 1857 по 1867 гг. А.И. Герцен совместно с Н.П. Огарёвым издавали первую русскую революционную газету – «Колокол», вставшую, по утверждению В.И. Ленина, «горой за освобождение крестьян. Рабье молчание было нарушено» [29, с.258-259]. В 1862–1863 гг. Вольная типография опубликовала в двух томах и трёх выпусках «Полярной звезды» записки декабристов.

С 1856 по 1860 гг. А.И. Герцен и Н.П. Огарёв выпустили сборники «Голоса из России» (книжки I–IХ). Издатели обозначили их программу как «усилия, устремлённые к замене современного порядка дел в России свободными и народными учреждениями» (выделено нами –М.С.) [30, с.7]. Эта программа полностью соответствовала стержневой линии политической культуры декабристов.

В России декабристская тема была под запретом. А.И. Герцен по поводу такой политики русского правительства заметил: «Развитие было прервано, всё передовое, энергическое было вычеркнуто из жизни» [31, с.297].

Вольная типография взяла на себя благородный труд продолжить дело декабристов и, в частности, изучать, развивать и пропагандировать основные установки и нормы декабристской политической культуры, что выразилось в ряде направлений творчества А.И. Герцена и Н.П. Огарёва.

Во–первых, в слиянии философско–теоретических и литературно–художественных начал [32, с.552]. В IV книжке «Голосов из России» они опубликовали программное произведение «Ответ на послание А.С. Пушкина декабристам» – «Струн вещих пламенные звуки…», но без указания авторства. Об А.И. Одоевском как авторе впервые было сказано в печати в 1861 г. Н.В. Гербелем при публикации послания А.С. Пушкина «Во глубине сибирских руд…»: «Помещаем здесь превосходный ответ…, написанный декабристом князем Александром Ивановичем Одоевским, человеком с несомненным поэтическим дарованием, дальнейшему развитию которого помешала ссылка» [33,с.160]. В России стихотворение было опубликовано впервые только в 1881 г. и при публикации выпущены слова царями, царей в 8-й и 15-й строках [34, с. 160].

Во–вторых, в диалектичности, антиномичности теоретико–художественного мышления. К какой бы проблеме они ни обращались (идеала и действительности, свободы и объективного хода истории, цели и средств, нравственности и знания и т.п.), всегда стремились рассмотреть эти «социальные антиномии» в их единстве [35, с.552].

В предисловии к VIII и IX книжкам «Голосов из России» [в связи с публикацией документов: «Проект действительного освобождения крестьян» и «Доклад или так называемое: политическое завещание Ростовцева» (так в оригинале – М.С.)] Н.П. Огарёв поднял проблему чести, честности, достоинства человека и сформулировал нравственное кредо понятия «честь»: «Быть честным человеком для каждого, даже и не государя, – значит жить для блага общего, жертвовать общему личным интересом; а для государя быть честным человеком – значит освободить государство от самого себя, от всякого бесконтрольного управительства, основанного не на выборном начале, не на начале для народа постороннем, освободить государство от всякого сверхпоставленного произвола» [36, с.VI-VII]. Сравним с точкой зрения М.С. Лунина: “…чтобы управление подчинялось не своенравию лиц, а правилам неизменным”, и чтобы уже никто и никогда не обращался «с нацией как с семейной собственностью» [37, с.117, 164].

В–третьих, в мобильности, динамизме, в постоянном поиске нового, развитии, изменении взглядов, устремленности к новым проблемам [38, с. 552-553]. Можно сказать, что творческое наследие декабристов, А.И. Герцена и Н.П. Огарёва было обращено в будущее.

В дооктябрьский период сформировалась историография политической культуры самих декабристов. Не используя специальной терминологии, декабристы смогли идентифицировать себя как носителей и выразителей новой политической культуры. Для обществознания такое явление, когда тот или иной теоретический концепт может существовать и входить в исследовательский анализ скрыто, латентно, «подразумеваемо» бывает достаточно распространённым [39, с. 249].

В связи с этим представляют историографический интерес «Письма из Сибири» М.С. Лунина. Как верно подметил Н.Я. Эйдельман, основным их мотивом была историческая правота носителей освободительной идеи [40, с.35]. А лунинский «Взгляд на русское Тайное общество с 1816 до 1826 года», «ставший первой историей декабризма, написанной декабристом» (Н.Эйдельман), отразил политико–культурную программу тайного общества: «Оно протестовало противу рабства и торга русскими, противных законам божиим и человеческим. Наконец, своим учреждением и совокупностию видов оно доказало, что система самодержавия уже не соответствовала настоящему состоянию России, что основанное на законах разума и справедливости правительство одно может доставить ей права на знаменитость среди народов просвещённых» [41, с. 36].

На то, что все шесть произведений М.С. Лунина сибирского периода были политически целенаправленными, обратил внимание С.Б.Окунь [42, с.140]. Н.Я.Эйдельман также отметил, что произведения Лунина представляли «целую систему политических размышлений». Кроме того, сами факты активного, «наступательного» действия декабриста можно рассматривать как попытку воспитания в обществе новой политической культуры активистского типа.

Не следует забывать о таком факте, как постепенное и неизбежное «прорастание» политической культуры нового, активистского типа в самом народе, на что обратил внимание М.С. Лунин. Русский народ в середине ХIХ в. был уже иным, чем даже в начале века. Он, закалённый в антинаполеоновских войнах, прикоснувшийся к европейской культуре, ясно понимал своё несправедливо бедственное положение и не хотел далее его терпеть. Об этом свидетельствует нарастание крестьянских выступлений против помещичьего гнёта, военных поселений. Этот факт начали осознавать многие декабристы, прошедшие тернистый путь изгнания. Так, М.С. Лунин уже иными глазами смотрел на народ и видел его потенциальные возможности. Он считал, что такие события, как 14 декабря, «пробивают новые пути к совершенствованию настоящих понятий; направляют усилия народа к предметам общественным…» [43]. И даже более того – идёт постепенное пробуждение народного сознания.

Поделиться303-11-2017 23:49:39

- Автор: AWL

- Site Admin

- Откуда: Москва

- Зарегистрирован : 12-12-2010

- Сообщений: 45413

- Уважение: +408

- Позитив: +514

- Последний визит:

Сегодня 07:16:03

К декабристской историографии политической культуры можно отнести также многочисленные «россыпи» размышлений, точек зрения на политическую и общественную ситуацию в России той эпохи в дошедших до нас воспоминаниях, записках, письмах, а также цельные политические произведения – «Русскую правду» П.И. Пестеля, «Конституцию» Н.М. Муравьёва, «Правила Общества Соединённых славян», «Манифест к русскому народу» Трубецкого–Штейнгейля и др. Ключевой политической идеей всех этих произведений был решительный протест против самодержавно–крепостнической системы в целом, что было стержнем всей политической культуры декабристов.

Прогрессивная историография политической культуры декабристов создавалась вопреки господствовавшей, официальной. Последняя стала оформляться уже с «Манифеста 13 июля 1826 г.» об окончании суда над декабристами, где утверждалась охранительная идея, а передовые дворяне, желавшие блага отечеству, представлялись как «горсть извергов», целью которых были «злонамеренные умыслы на жизнь Александра благословенного» и, конечно же, ни словом не упомянуты истинные цели тайных обществ [44, с.252-253].

Далее последовательно выходили официальные материалы и исследования («Донесение тайной следственной комиссии государю императору в 1826 году», составленное Д.Н. Блудовым; книга барона М.А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I»; монография Н.К. Шильдера «Император Николай Первый…» и др.), где повторялись и утверждались в общественном сознании те же официальные установки и оценки тайных обществ и декабристов.

В целом, дооктябрьская историография создала два облика декабристов: положительный, в котором (как бы мы сегодня сказали) усматриваются черты политической культуры, и отрицательный, отвечавший идеологии самодержавия.

Советская историография движения декабристов создавалась под влиянием оценок и классового подхода, предложенных В.И. Лениным. Проблема декабристской политической культуры в произведениях советских историков не разрабатывалась. Однако, такие исследователи, как М.В. Нечкина, С.С. Ланда, С.Б. Окунь, Ю.М. Лотман, Н.Я. Эйдельман и другие довольно подробно раскрыли формирование и сущность передового декабристского мировоззрения, которое является одной из важных базовых характеристик политической культуры [45].

М.В.Нечкина в своих исследованиях и особенно в монографии «Движение декабристов», которое С.С.Ланда назвал «эпическим по охвату событий», многократно обращает внимание на растущее и крепнущее политическое сознание (важный компонент политической культуры) передовой дворянской молодёжи, приведшее к восстаниям. Она подчёркивает, что «политическое сознание будущих декабристов начало пробуждаться ещё до войны 1812 года. Уже в первом десятилетии ХIХ в. формирование их мировоззрения, несомненно, продвинулось вперёд. Но огромнейшей силой этого формирования, его поворотным пунктом явилась «гроза двенадцатого года»» [46, с. 107-108]. Следующим этапом в развитии политического сознания передовой дворянской интеллигенции М.В.Нечкина называет создания первых преддекабристских объединений – полковых артелей, «мыслящих политических кружков» и даже некоторых масонских лож, например «Ордена русских рыцарей», которые отражали стремление молодых офицеров к общению идейного характера, что было ничем иным, как возникновением черт политического объединения (в системе политической культуры это также существенная составляющая) [47, с. 119, 130, 131].

Политическая идеология, суть которой составляли представительное правление, конституция, парламентаризм, оформилась в рамках тайных декабристских организаций – Союза спасения, Союза благоденствия, организаторами которых были Муравьёвы.

Дальнейшая эволюция политического сознания будущих декабристов связана с борьбой внутри Союза благоденствия за республиканскую программу. М.В. Нечкина пишет: «Надо было спешить с составлением республиканского конституционного проекта: он определял основное и мог сконцентрировать вокруг себя силы убеждённых сторонников»[48, с.291]. Высшим выражением политического сознания была проголосованная и принятая южной организацией политическая платформа и стремление декабристского ядра к объединению действий обоих (Южного и Северного) тайных обществ для подготовки совместного выступления [49, с. 425-426]. Исследовательница вполне определённо сформулировала основную идею: «Россия была в центре слагающегося мировоззрения декабристов. Движение декабристов выросло на русской почве, уходило в неё глубокими корнями…Отношение к устоям системы – пробный камень для определения того, на чьей стороне деятель» [50, с.84].

Сравним с современной трактовкой мировоззренческого уровня политической культуры: «На этом уровне происходит самоопределение человека в мире политики. Выбор им тех или иных политических ориентаций и норм политического поведения. Такой выбор зависит от жизненных позиций человека: от предпочтения им индивидуальных или коллективистских ценностей,…от его отношения к идеологии, насилию» [51, с. 174]. Как видим, идентичное толкование мировоззрения в качестве базового компонента политической культуры.

Отметив влияние вольнолюбивой поэзии А.С. Пушкина на формирование передового мировоззрения будущих декабристов, М.В. Нечкина обратила внимание на роль их заграничных впечатлений: «Они явились ускорителем начавшегося идеологического процесса» [52, с. 115]. Работа политического мышления продолжалась, она приобретала всё более чёткие форму и содержание, так что перед членами тайных обществ уже стоял вполне практический вопрос: как ликвидировать социальную несправедливость, как уничтожить крепостное зло и самодержавие [53, с. 122]. Практическую направленность вызревавшей политической культуры декабристов М.В.Нечкина отметила ещё в деятельности артели Семёновского полка 1815 г.: «…дело, очевидно, не ограничивалось только политическими разговорами, – артель явно давала направление самой практике управления полком и содействовала усилению связей офицеров с солдатами. В Семёновском полку палка была выведена из употребления, офицеры обращались с солдатами вежливо, говорили им «вы», поощряли грамотность. Надо думать, что Семёновская артель шла во главе этого движения» [54, с.122], а мобилизующим центром этой артели были братья Сергей и Матвей Муравьёвы-Апостолы.

М.В.Нечкина глубоко проанализировала вопрос о возникновении и развитии первой организации тайного общества – Союза спасения, обратив основное внимание на общественное и политическое содержание идеологии этого общества. Организаторы Союза спасения – все бывшие члены Семёновской артели, четверо Муравьёвых — как считает автор монографии,– «уже покипели в политических спорах о зле существующего порядка вещей», повидали Россию, сражались в битвах Отечественной войны и, хотя их средний возраст едва ли превышал двадцать с небольшим лет, все они были с уже вполне оформившимся политическим сознанием, понимали, что Россия на краю гибели и её надо спасать» [55, с. 147].

Таким образом, М.В.Нечкина, не ставя задачу исследования политической культуры «первенцев свободы», отметила целый ряд важных компонентов в движении декабристов, которые современная наука называет политической культурой.

Обращает на себя внимание монография С.С. Ланды «Дух революционных преобразований…1816–1825» [16]. Автор сумел близко подойти к пониманию сущности политической культуры декабристов как политического способа освоения реальности. Современная политология подтвердила данный тезис: «Этот способ начинается там и тогда, где и когда различные общественные институты, социальные группы, индивиды, вещи и явления рассматриваются в связи с их политическим смыслом и включаются в практическую деятельность как имеющие такой смысл. Одновременно реальность преобразовывается в соответствии с требованиями того или иного политического субъекта» [56, с.254]. При этом политический способ освоения реальности современная наука делит на: во–первых, выявление политического смысла явления, субъекта, получающего выражение в своих пространственно-временных пределах, в социальном взаимодействии, в состоянии отношений субъекта политической культуры с государством.

С помощью деятельности субъект может способствовать укреплению государства или, наоборот, стремиться изменить существующую государственную власть или так воздействовать на неё, чтобы она удовлетворяла его потребности. Во–вторых, духовное освоение действительности. Духовное политическое освоение происходит в двух внутренне связанных формах: 1. Знание о политической власти и других фактах, явлениях. Оно может быть выражено теоретически и являться частью политической идеологии той или иной социальной группы. 2. Переживание реальности в её политико–социальной определённости. Результатом его являются политические ценности, выражающие активность субъекта политической культуры по отношению к осваиваемой реальности [57, с.259].

Уже подзаголовок монографии С.С.Ланды – «Из истории формирования идеологии и политической организации декабристов. 1816–1825» нацеливает на изучение взаимосвязи составляющих сторон политического освоения реальности, присущей декабристам. Так, автор подчёркивает мысль о том, что «подвиг первенцев русской свободы вошёл в историю как одна из блистательных её страниц, как эпоха расцвета политической мысли» (выделено нами –М.С.) [16, с.7]. Важным, на наш взгляд, является утверждение С.С. Ланды о наличии у декабристов революционной сознательности (политического сознания) и их политической организации: «Именно этими чертами – политической организацией и осознанностью своих целей – движение декабристов отличалось от всех предшествующих выступлений в России, будь то стихийные крестьянские волнения или одиночные протесты, каким явилась книга выдающегося русского революционера Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»» [16, с.8]. Некоторые современные исследователи, в частности, А.А. Грищанов и А.И. Мерцалова, считают восстания декабристов вторым этапом российского революционного движения после крестьянских войн ХVII – ХVIII вв. на том основании, что организующим ядром этих войн были кадровые военные, стрельцы и казачество, провозгласившие требование «воли», уравнительного передела собственности и т.п. [58, с.200]. Нам представляется точка зрения С.С. Ланды более обоснованной, т.к. именно коренные черты политической культуры – политическое сознание и политическая организация – были присущи декабристам и отсутствовали в крестьянских войнах указанного авторами времени.

В.А. Дьяков обратил внимание на особенные российские условия, которые трансформировали либеральную и просветительскую идеологию, «придавая им специфические «дворянские» черты» [59, с.72].

С.Б.Окунь в формировании передового мировоззрения декабристов увидел глубинные российские корни [60, с. 143-145]. Действительно, влияние европейской политической мысли не могло бы быть столь плодотворным, если бы внутри самой России не было общественной потребности в модернизации, и социальной среды, готовой и способной к политическим действиям.

Фактически декабристы от лица всего российского общества бросили вызов самодержавию. Ему предшествовала почти десятилетняя работа тайных обществ, результатом которой мог бы быть (в случае победы) цивилизационный прогресс страны во всех областях, в том числе в политике и культуре. С.Б. Окунь, проанализировав всю совокупность причин, породивших освободительное мировоззрение декабристов, сделал выводы, которые вполне укладываются в суть трёх уровней политической культуры (мировоззренческого, гражданского, политического) в современной их трактовке [61, с. 174 — 175].

Н.Я. Эйдельман с присущей ему экспрессией, анализируя деятельность тайных обществ, восстаний, отдельных декабристов (особенно М.С. Лунина), ближе всего подошёл к пониманию и выражению черт политической культуры «первенцев свободы». Он считал, что у декабристов (во всяком случае, у устойчивого руководящего ядра) была психология революционеров. Они хотели и стремились к обновлению и перемене всей государственно–политической системы России, изменению самого этоса власти. Новое государство в форме представительного правления должно было утвердить себя как единственный и всеобъемлющий источник законодательств [62].

Источник