- История Российской империи

- История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего (М. Сервантес)

- Конституции Н. Муравьева и П. Пестеля

- Конституция Никиты Муравьева

- КОНСТИТУЦИЯ НИКИТЫ МУРАВЬЁВА

- Никита Муравьев: офицер-декабрист, составивший Конституцию

- Дворянское воспитание

- Молодой офицер на войне

- Конституция Никиты Муравьева

- В ссылке

История Российской империи

История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего (М. Сервантес)

Конституции Н. Муравьева и П. Пестеля

В. Псарев «Декабристы»

Восстание декабристов было первым политическим вооруженным выступлением против царизма, причем впервые это выступление имело политическую программу. О движении декабристов много писали и спорили. Пишут и спорят до сих пор, оценивая его с разных классовых и нравственных позиций.

Конституция Никиты Муравьева

Это программный документ Северного общества декабристов. Н. Муравьев работал над ней в течение 1821-1825 г.г. Знакомство с ней поможет лучше понять политические взгляды декабристов.

При составлении Конституции Никита Муравьев изучил и использовал опыт Западной Европы, творчески его переработав. Он глубоко изучил и проанализировал и современную ему политическую литературу и сам написал несколько работ исторического характера: анализ «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина, работ Суворова и других.

Рукописные тексты Конституции Муравьева и «Русской правды» Пестеля

Работая над Конституцией, Н. Муравьев постепенно отходил от республиканских воззрений и склонялся к идее конституционной монархии.

Вопрос о крепостном праве. Н. Муравьев объявлял освобождение крестьян, но земли помещиков оставлял за ними, т.е. крестьяне освобождались без земли. Однако в последнем варианте Конституции он под давлением других участников тайного общества ввел положение о незначительном наделении землей: крестьяне получали усадебные участки и еще по две десятины на двор в порядке общинного владения.

Имущественный ценз. Этот вопрос имел варианты, но окончательно автор Конституции остановился на общем цензе для избирателей – 500 рублей. Лица, не имевшие движимости или недвижимости на эту сумму, не могли участвовать в выборах, а избираемые на общественные должности должны были обладать еще более высоким имущественным цензом: лишь при выборах низшего представителя местного управления – волостного старшины – отсутствовало требование имущественного ценза; к этим выборам допускались «все граждане, без изъятия и различия». Для других выборных должностей ценз не только сохранялся, но и возрастал соответственно значимости должности, в некоторых случаях он доходил до 60 тысяч рублей серебром.

Избирательное право. По Конституции Н. Муравьева, его были лишены женщины. Избирательные права получали лица, достигшие 21 года. Через 20 лет после принятия Конституции предполагалось ввести требование грамотности: неграмотный лишался избирательных прав. Кочевники также не имели избирательного права.

Избирательное право крестьянина-общинника также было ограничено, т.к. он не являлся владельцем по Конституции Муравьева.

Крепостное право. Конституция Н. Муравьева отменяла крепостное право: «Крепостное состояние и рабство отменяются. Раб, прикоснувшийся земли русской, становится свободным».

Сословия также отменялись. «Все русские равны перед законом». «Разделение между благородными и простолюдинами не принимается, поскольку противно Вере, по которой все люди братья, все рождены благо по воле Божьей, все рождены для блага и все просто люди: ибо все слабы и несовершенны». Все названия сословных групп (дворяне, мещане, однодворцы и др.) отменялись и заменялись названием «гражданин» или «русский».

Право собственности. Конституция Н. Муравьева утверждала право собственности, но это право относилось только к собственности вещи, но не к человеку: человек не может быть собственностью другого, а «право собственности, заключающее в себе одни вещи, – священно и неприкосновенно».

Военные поселения. По Конституции Никиты Муравьева, они должны были быть ликвидированы: «Военные поселения немедленно уничтожаются». Военные поселяне должны были перейти на положение казенных крестьян, а земля передавалась в общинную крестьянскую собственность. Удельные земли (земли, на доход с которых содержались члены царствующего дома) передавались во владение крестьянам.

«Табель о рангах», разделявшая военных и гражданских служащих на 14 классов, отменялась.

Национальные вопросы. Н. Муравьев выступал своей Конституцией против засилья иностранцев: «Гражданские чины, заимствованные у немцев и ничем не отличающиеся между собою, отменяются сходственно с древними постановлениями народа русского». Понятие «русский» по Конституции не относилось непосредственно к национальности – оно означало гражданина Российского государства.

Патриотизм. «Каждый Русский обязан носить общественные повинности – повиноваться законам и властям отечества, быть всегда готовым к защите Родины и должен явиться к знаменам, когда востребует того закон».

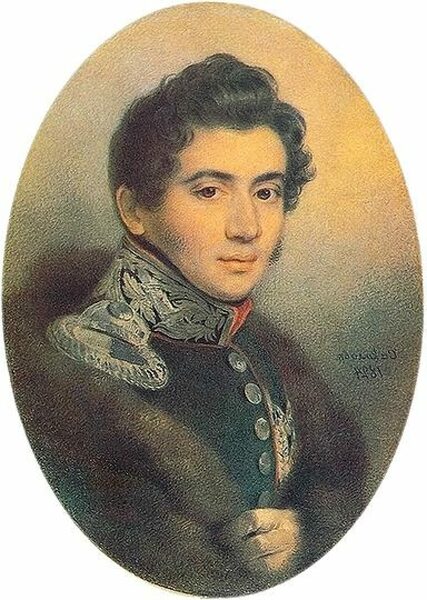

Н.А. Бестужев «Портрет Н. Муравьева»

Конституционные свободы: свобода передвижений и занятий, свобода слова, печати и свобода вероисповеданий.

Судебная система. Отменялся сословный суд и вводился общий суд присяжных заседателей для всех граждан.

Законодательная, исполнительная и судебная власти по Конституции Никиты Муравьева были разделены.

Верховным органом законодательной власти по Конституции Никиты Муравьева должно было стать Народное вече. Оно состояло из двух палат: верхняя палата носила название Верховной думы, нижняя называлась Палатой народных представителей. Народное вече должно было собираться 1 раз в год. Дума, по проекту Муравьева, должна состоять из 42 членов: в нее выбирались по три гражданина от каждой державы, два гражданина от Московской области и один — от Донской области. Совместно с императором Дума участвовала в заключении мира, в назначении судей верховных судебных мест, главнокомандующих сухопутными и морскими силами, корпусных командиров, начальников эскадр и верховного блюстителя (генерал-прокурора). Каждые два года переизбиралась одна треть членов Верховной думы. Принятие закона могло быть отсрочено императором, но не могло быть им самовольно отвергнуто.

В державах также существовала двухпалатная система. Все должности в управлении государством были выборными. Судьи также были выборными.

Император — только «верховный чиновник российского правительства», законодательной власти император не имел. Это, конечно, было решительным отходом от неограниченной царской власти. Император, получая большое жалованье (8 млн. рублей в год), мог за свой счет содержать придворный штат. Зная из истории о дворцовых интригах, фаворитах и их влиянии на политику, Н. Муравьев считал необходимым придворных императора считать личной прислугой и лишить их избирательного права. Император командовал войсками, но не имел права ни начинать войны, ни заключать мира. Император не мог покидать территории империи, иначе он лишался императорского звания.

Российская федерация. Россию Никита Муравьев видел федеральным государством и, как Североамериканские Соединенные Штаты, она делилась на федеративные единицы, которые он называл державами.

Источник

КОНСТИТУЦИЯ НИКИТЫ МУРАВЬЁВА

Конституция Никиты Муравьёва — проект преобразования государственного устройства России, разрабатывавшийся Н. М. Муравьёвым в качестве программного документа Северного общества декабристов.

Известны 3 редакции: первая была составлена Муравьевым в 1821—1822 и сохранилась в копии С. П. Трубецкого; вторая (1824) находилась в бумагах И. И. Пущина, которые тот после разгрома восстания декабристов передал на хранение П. А. Вяземскому; третья (1825) была написана Муравьевым по требованию властей в Петропавловской крепости. Еще одна редакция уничтожена Муравьевым перед арестом.

В первоначальном проекте К. Н. М. предусматривалось преобразование самодержавного строя в конституционную монархию: в руках императора сосредотачивалась исполнительная власть, законодательная власть передавалась избираемому Народному вечу, состоящему из Верховной думы и Палаты представителей. Ведению Народного веча подлежали также вопросы войны и мира, международные договоры и вооруженные силы. Россия должна была превратиться в федеративное государство, состоящее из 14 держав (в других редакциях 13 держав) и двух областей, которые наделялись правами внутренних автономий. Оставалось лишь четыре центральных ведомства (министерство финансов, иностранных дел, морских и сухопутных сил), все прочие управленческие функции передавались на местный уровень. Столицу планировалось перенести в Нижний Новгород, который переименовывался в Славянск. Крестьяне освобождались от крепостной зависимости, однако не получали ни полевого надела, ни даже личных подворий, которые оставались в исключительной собственности помещиков. Получение гражданских прав, в частности права избирать и быть избранным, ограничивалось высоким имущественным цензом, причем чем выше была выборная должность, тем выше был имущественный ценз для ее занятия. К. Н. М. гарантировала неприкосновенность личности, свободу совести, слова и т. д. Первоначальный проект К. Н. М. подвергся резкой критике со стороны П. И. Пестеля и других участников декабристского движения (см. Северное общество, Южное общество). Нарекания вызвали идеи Муравьева о безземельном освобождении крестьян и предоставлении политических привилегий зажиточным классам. «Ужасной аристокрацией богатств» назвал эту идею Пестель, который выступил и против федерализации России, усматривая в ней опасность распада единого государства. Критические замечания побудили Муравьева пересмотреть ряд положений своей конституции. В последующих ее редакциях появился пункт о предоставлении помещичьим крестьянам в собственность жилища и приусадебного участка, скота, инвентаря, а также полевого надела в размере двух десятин на двор. Гражданские права получали все жители России вне зависимости от имущественного ценза (избирательные права по-прежнему им ограничивались). Усиливалась власть императора, расширялись его полномочия: в его распоряжение передавались внешние сношения, командование вооруженными силами, назначение всех чиновников исполнительной вертикали.

К. Н. М. отражала настроения умеренной части декабристов, его проект преобразований был нацелен не на конфронтацию, а на компромисс с помещичьим классом и либеральным крылом бюрократического аппарата.

Лит.: Дружинин Н. М. Декабрист Никита Муравьев // Дружинин Н. М. Избранные труды. Революционное движение в России в XIX в. М., 1985; Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 1—2. М., 1955.

Источник

Никита Муравьев: офицер-декабрист, составивший Конституцию

30 июля 1795 года родился Никита Михайлович Муравьев – один из главных идеологов движения декабристов

Дворянское воспитание

Никита Муравьев появился на свет в семье поэта, попечителя Московского университета и одного из видных деятелей Русского Просвещения Михаила Никитича Муравьева. Матерью будущего декабриста была представительница известной дворянской фамилии Екатерина Федоровна Колокольцева.

Через четыре месяца после рождения по установившейся традиции Никита был зачислен каптенармусом в гвардейский Измайловский полк. Он получил превосходное домашнее образование, организацией которого занимался лично его отец. М. Н. Муравьев интересовался практической педагогикой и в 1806 году сам начал преподавать сыну древнюю историю: рассказывал о предпосылках образования государств, формах правления, крупнейших достижениях цивилизации, трудах античных ученых. История, по мнению Михаила Никитича, являлась хранилищем человеческого опыта и сокровищем моральных примеров.

Отец будущего декабриста придерживался умеренных политических взглядов и внушал их Никите. Завоевания человеческой культуры заслуживают уважения, а революционные потрясения губительны, полагал он. После смерти Михаила Никитича в 1807 году к Никите стали приглашать преподавателей по различным предметам – как русских, так и иностранцев. Обучение велось, как тогда было принято, на французском языке, однако и родной язык тоже входил в число обязательных дисциплин. Муравьев изучал математику, естествознание, географию, историю Отечества, литературу и риторику. Особенно легко давались Никите Михайловичу языки: он мог читать Тацита и Геродота в оригинале, в совершенстве знал английский, французский, немецкий, итальянский и польский. После нескольких лет домашнего обучения Муравьев поступил в Московский университет на физико-математическое отделение, но прервал обучение в 1812 году из-за начавшейся войны.

Войну Н. М. Муравьев встретил с чувством глубокого патриотизма и готовностью служить Родине. Он стремился поступить в действующую армию и участвовать непосредственно в боевых действиях, но мать не давала согласия, ссылаясь на слабость его здоровья. После того как русские войска отступили из Смоленска, Муравьев не выдержал состояния бездействия и тайно убежал из родного дома, чтобы соединиться с авангардом армии. Правда, далеко уйти ему не удалось: местные крестьяне заподозрили в Никите Михайловиче французского шпиона, найдя у него военные карты, и отправили в Москву. Там Муравьев угодил под стражу, и только допрос, устроенный лично генерал-губернатором Ростопчиным разрешил эту неловкую ситуацию. «Побег» Муравьева получил широкую огласку в среде дворянства, и Никиту Михайловича все-таки отпустили на службу.

Молодой офицер на войне

8 июля 1813 года Н. М. Муравьев был произведен в гвардейские прапорщики и зачислен «в свиту его величества по квартирмейстерской части». В августе он покинул Петербург и направился к западной границе, а в конце сентября прибыл в австрийский город Теплиц и был откомандирован в Польскую армию под командованием генерала Л. Л. Бенигсена. К этому времени русская армия соединилась с союзными корпусами и окружила Лейпциг. Через несколько дней Никита Михайлович принял участие в рекогносцировке под Дрезденом – фактически это было первое сражение в его жизни. В дальнейшем Муравьев участвовал и в легендарной «битве народов» под Лейпцигом.

Эпизод Заграничного похода Русской армии

В 1814 году Польская армия двинулась на север и заняла Гамбург. В своих письмах Муравьев с воодушевлением рассказывает, как их встретили местные жители: офицер вступил в город с парадным строем уланских и гренадерских полков в сопровождении женщин с цветами и лаврами под радостный шум народа. Однако дальнейшее пребывание в Пруссии не принесло ему радостных впечатлений. В письмах из Заграничных походов Муравьев замечал: «…честь, благодарность, славу – все здесь считают через талеры и луидоры». Размеренная жизнь бюргерства не вызвала в душе Никиты Михайловича ни малейшего отклика. 1 сентября он вернулся в Петербург разочарованным и, несмотря на полученные награды (ордена Св. Анны 3 степени и Св. Владимира 4 степени), с досадой говорил о том, что не был в числе офицеров, вошедших в Париж.

Мечта Муравьева наконец сбылась в 1815 году, когда после возвращения Наполеона с Эльбы и его очередного разгрома Никита Михайлович все же вступил в столицу Франции вместе с гвардейскими полками. В Париже он поселился в доме герцога Коленкура, бывшего посланником Бонапарта в Российской империи. Именно там будущий декабрист познакомился с людьми, чьи взгляды повлияли на его собственное мировоззрение. Он вел оживленные беседы с представителем либерального крыла французской политической элиты Бенжаменом Констаном, аббатом Э.-Ж. Сийесом и деятелем Великой французской революции Анри Грегуаром. Однако для того, чтобы выработать собственную позицию, Муравьев считал необходимым соотнести полученные знания с российской действительностью, понять, насколько эти идеи могут найти применение на Родине.

Конституция Никиты Муравьева

Пребывание в Заграничных походах повлияло на большинство будущих декабристов. Так же, как и Н. М. Муравьев, они прониклись идеями народного представительства, разделения властей, остро осознали необходимость отмены крепостного права.

В 1817 году Муравьев составил критическое рассуждение о жизнеописаниях А.В. Суворова для журнала «Сын Отечества». Размышляя над причинами военных побед, Никита Михайлович пришел к выводу, что военные знания и таланты полководцев не являются решающим фактором триумфа, гораздо важнее – внутреннее настроение воюющего народа, его мужество и доблесть. Если народ является решающей силой в военных действиях, то он, по мнению Муравьева, должен быть немедленно избавлен от любого рода тирании. Взгляды Муравьева стали типичными для представителей его поколения, поэтому он нашел немало единомышленников среди людей своего круга.

Никита Муравьев накануне восстания

Никита Муравьев не только принимал деятельное участие в учреждении тайных обществ, но и выступил автором основного программного документа Северного общества, возникшего вскоре после распада прежней организации, «Союза Благоденствия». Название план преобразований получил предельно простое – Конституция.

Конституция составлялась Н. М. Муравьевым трижды. Первый вариант появился в 1821-1822 гг., второй – после Петербургского совещания Северного общества осенью 1824 года, а третий – уже во время сибирской ссылки декабриста. Во всех трех редакциях Никита Михайлович высказывался за введение принципа разделения властей. Рассуждая о судебной системе в Российской империи, Муравьев провозгласил выборность, несменяемость и неподкупность судей, обозначил необходимость ведения открытых процессов, создания суда присяжных и следования принципу состязательности сторон. О стремлении Никиты Михайловича к установлению равенства всех граждан перед законом свидетельствует тот факт, что Муравьев не предусмотрел в Конституции освобождения под залог, которое давало преимущество богатому перед бедным. Кроме того, он выступал за право неприкосновенности жилища и утверждал, что необходимо специальным уставом определить обстоятельства, при которых чиновники смогут производить обыск, изымать бумаги и вскрывать письма граждан.

Александра Григорьевна Муравьева

Провозглашая свободу создания различных союзов и объединений, Муравьев подчеркивал, что их деятельность не должна идти вразрез с законами общества и вредить государственным интересам. Многие вопросы решались в Конституции более осторожно, чем в «Русской Правде» лидера Южного общества Павла Пестеля. Проект Муравьева был лишен радикализма, за что подвергался критике со стороны революционно настроенных офицеров. Согласно Конституции, за помещиками сохранялись земельные владения, на выборах в органы законодательной власти существовал высокий имущественный ценз (Муравьев был уверен, что владение собственностью делает человека более ответственным), исполнительная власть оставалась в руках монарха. Самодержавие Никита Михайлович собирался ограничить юридически и без применения насилия, хотя в 1820 году и рассматривал вариант изгнания императора.

В своих проектах Муравьев выступал последовательным сторонником парламентаризма: по его замыслу, в России надлежало учредить двухпалатное Народное Вече. Никита Михайлович резко критиковал цензуру, особенно в сфере образования. «Должно поощрять отвлеченные и умозрительные науки, влекущие за собою вслед свободу рассуждения и некоторую благородную и необходимую независимость», – писал он. Среди других мер, которые представлялись Муравьеву обязательными, числятся отмена крепостного права (освобождение крестьян с землей за выкуп), ликвидация сословного строя в России – отмена чинов по Табели о рангах, провозглашение свободы слова и печати. Многие из этих идей на несколько десятилетий опередили свое время и были использованы Александром II в годы Великих реформ и Николаем II во время создания законодательной Государственной Думы.

В ссылке

Восстание 14 декабря произошло без участия Н. М. Муравьева – в этот день он находился в селе Тагино Орловской губернии. Последовавшие за выступлением на Сенатской площади аресты произвели на Никиту Михайловича гнетущее впечатление. Он переживал не только за себя, но и за семью: младший брат Александр также входил в Северное общество.

Спустя одиннадцать дней после события, потрясшего столицу, Муравьева, о тайной деятельности которого властям было известно заранее, отправили в Петербург. Сведения, которые он сообщил о Северном обществе, являлись обрывочными: Никита Михайлович предпочел не называть фамилии наиболее одиозных фигур, но вместе с тем признавал свою вину.

Н.М. Муравьев с дочерью Софьей и ее гувернанткой

Условия тюремного заключения Н. М. Муравьева в Петропавловской крепости были тяжелыми, но более благоприятными, чем у большинства декабристов. Николай I прислал автору Конституции экземпляр Евангелия и разрешил переписку с родными. Никита Михайлович регулярно поддерживал связь с женой и матерью, узнавал о здоровье и успехах детей, получал из дома вещи и книги. Значительная часть дворянства, близкого к семье Муравьевых, окружила его личность ореолом героизма и самопожертвования, что помогло Никите Михайловичу сохранить самообладание в тяжелый период.

По роду своей вины Муравьев попал в первый разряд государственных преступников. Его приговорили к смертной казни за управление тайным обществом и составление конституционного проекта. На основании указа императора приговор смягчили: двадцать лет каторжных работ с дальнейшим поселением, лишение чинов и дворянского титула. Александра Григорьевна Муравьева, как и многие другие жены декабристов, последовала за супругом в Сибирь, в Читинский острог.

В августе 1828 года с осужденных сняли железные кандалы и смягчили условия пребывания под стражей. Муравьев получил право посещать жену и постепенно поселился в ее доме за пределами читинского каземата. Декабристы объединились в хозяйственную артель, вели ремесленные и сельскохозяйственные работы. Семьи Муравьевых, Волконских и Трубецких старались держаться вместе и ежегодно вкладывали в артельные суммы крупные паи – от двух до трех тысяч рублей. Увы, в 1832 году на долю Муравьева выпали новые испытания: скончалась его младшая дочь, а затем – жена. Никита Михайлович остался один с четырехлетней дочерью Софьей.

Указом 14 декабря 1835 года Муравьев был освобожден от каторжных работ и отправлен на поселение в Иркутскую губернию. В письмах к матери он рассказывал, что не потерял еще желания жить и надеяться на лучшее. Правительство поселило декабриста в селении Уриковском, недалеко от Иркутска. Он самостоятельно занимался воспитанием и обучением любимой дочери, выписывал для нее учебники, педагогические пособия, преподавал иностранные языки, прививал интерес к русской классической литературе.

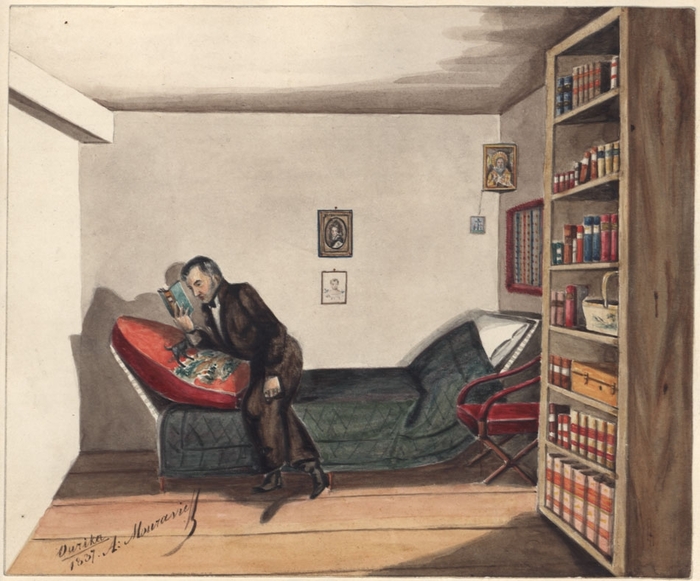

Н.М. Муравьев. 1837 год. Рисунок А.М. Муравьева (брата)

Пребывая в ссылке, Никита Михайлович живо интересовался любыми событиями, происходившими в стране. Он просил присылать ему все, что касается жизни в России, внутренней и внешней политики, особое внимание уделял хозяйственному развитию, увлекался чтением исследований о железных дорогах. Летом Муравьев превращался в образцового землевладельца и агронома: целыми днями находился в поле, на участке размером 30 десятин. Он построил мельницу, проектировал создание кирпичного завода и сушильни.

Н. М. Муравьев прожил на поселении семь лет. Весной 1843 года он заболел простудой и скоропостижно скончался на руках брата и дочери. Уход Муравьева стал ударом для его товарищей по ссылке. Декабрист М.С. Лунин писал: «Смерть моего дорогого Никиты – огромная потеря для нас. Этот человек один стоил целой академии». Через много лет после смерти Муравьева его дочь Софья, ставшая для Никиты Михайловича смыслом жизни и опорой в годы ссылки, оставила о нем книгу воспоминаний, выдержки из которой сохранились до наших дней.

Источник