Экосистема и ее факторы

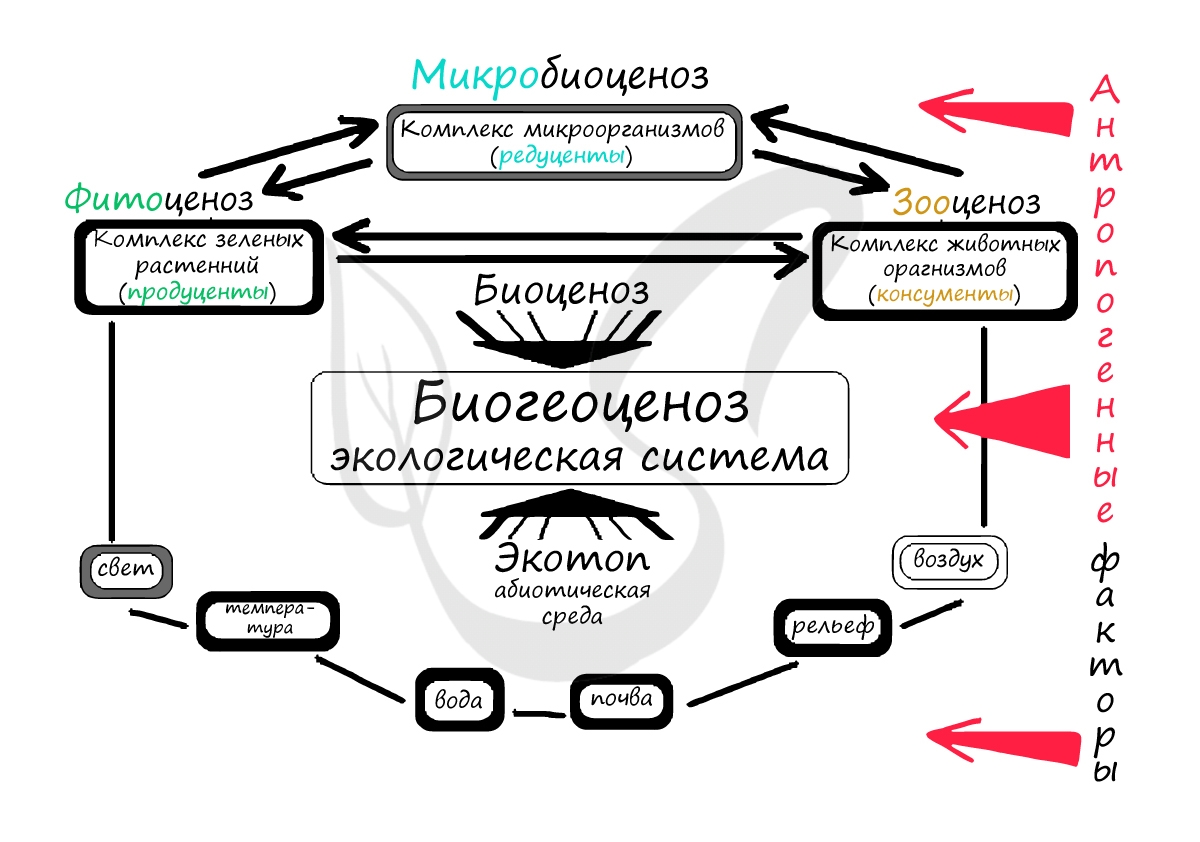

Экосистема (греч. oikos — жилище) — единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

Вы можете встретить синоним понятия экосистема — биогеоценоз (греч. bios — жизнь + geo — земля + koinos — общий). Следует разделять биогеоценоз и биоценоз. В понятие биоценоз не входит компонент окружающей среды, биоценоз — совокупность исключительно живых организмов со связями между ними.

Совокупность биогеоценозов образует живую оболочку Земли — биосферу.

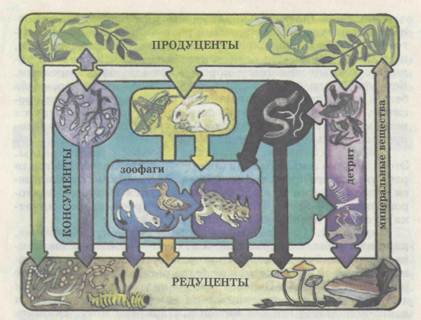

Продуценты, консументы и редуценты

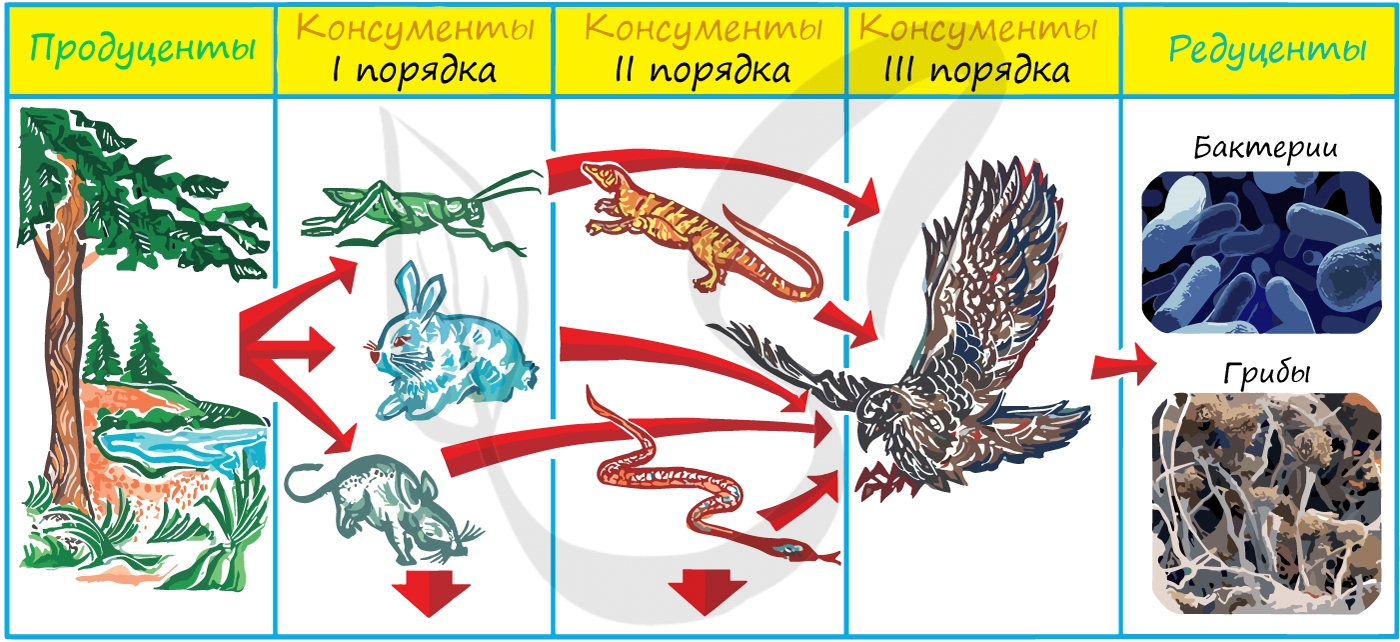

Организмы, населяющие биогеоценоз, по своим функциям разделены на:

- Продуцентов

Растения, преобразующие энергию солнечного света в энергию химических связей. Создают органические вещества, потребляемые животными.

Животные — потребители готового органического вещества. Встречаются консументы I порядка — растительноядные организмы, консументы II, III и т.д. порядка — хищники.

Это сапротрофы (греч. sapros — гнилой + trophos — питание) — грибы и бактерии, а также некоторые растения, которые разлагают останки мертвых организмов. Редуценты обеспечивают круговорот веществ, они преобразуют накопленные организмами органические вещества в неорганические.

Продуценты, консументы и редуценты образуют в экосистеме так называемые трофические уровни (греч. trophos — питание), которые тесно взаимосвязаны между собой переносом питательных веществ и энергии — процессом, который необходим для круговорота веществ, рождения новой жизни.

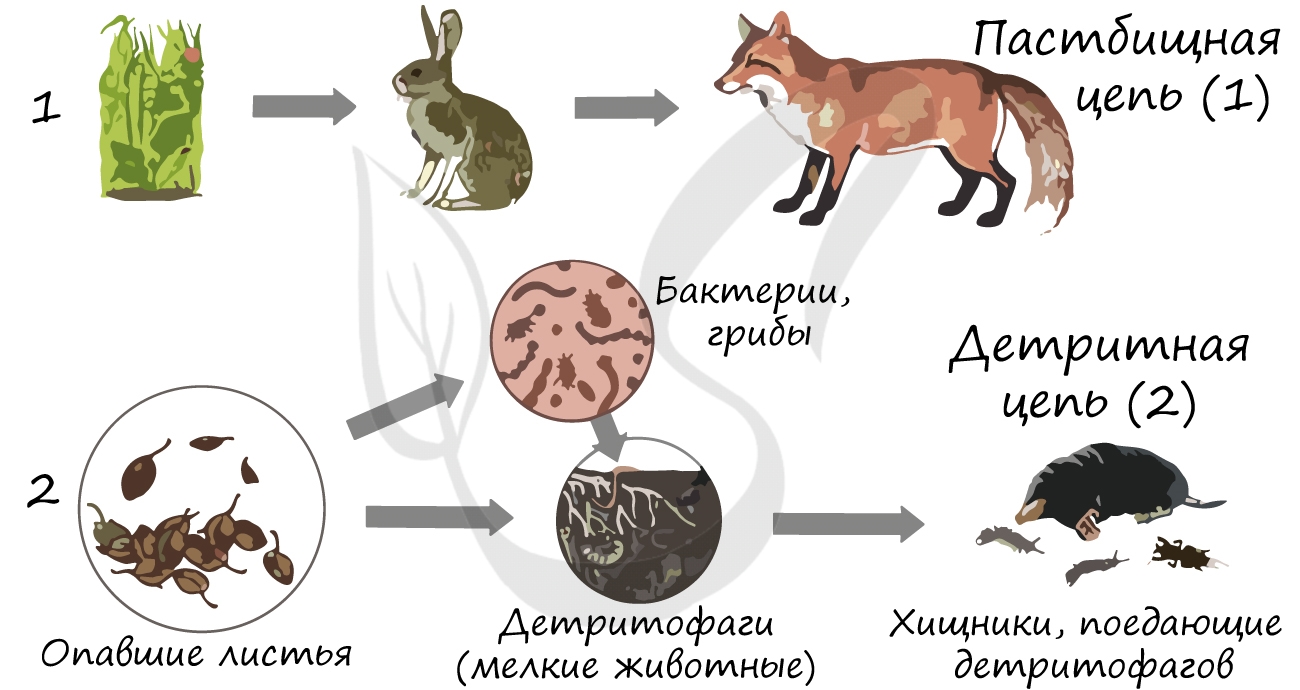

Пищевые цепи

Взаимоотношения между организмами разных трофических уровней отражаются в пищевых цепочках (трофических цепях), в которых каждое предыдущее звено служит пищей для последующего звена. Поток энергии и веществ идет однонаправленно: продуценты → консументы → редуценты.

Трофические цепи бывают двух типов:

- Пастбищные — начинаются с продуцентов (растений), производителей органического вещества

- Детритные (лат. detritus — истертый) — начинаются с органических веществ отмерших растений и животных

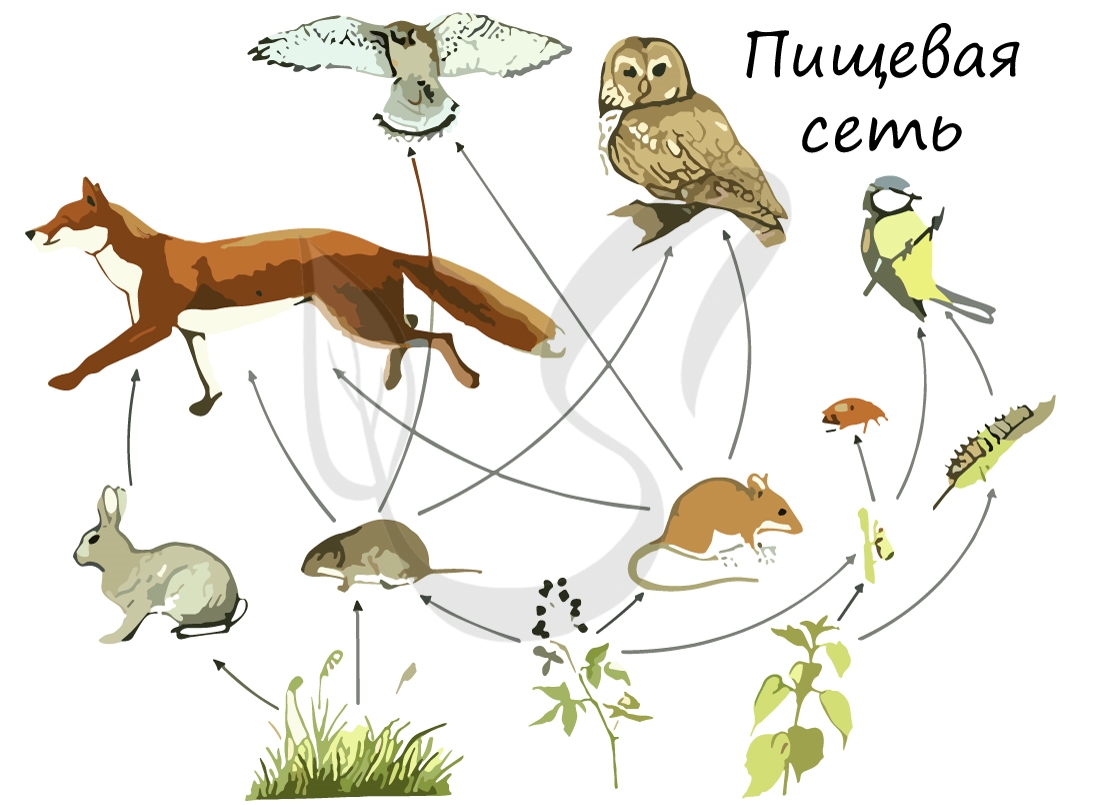

В естественных сообществах пищевые цепи часто переплетаются, в результате чего образуются пищевые сети. Это связано с тем, что один и тот же организм может быть пищей для нескольких разных видов. Например, филины охотятся на полевок, лесных мышей, летучих мышей, некоторых птиц, змей, зайцев.

Экосистемы обладают важным свойством — устойчивостью, которая противостоит колебаниям внешних факторов среды и помогает сохранить экосистему и ее отдельные компоненты. Устойчивость экосистемы обусловлена:

- Большим разнообразием обитающих видов

- Длинными пищевыми цепочками

- Разветвленностью пищевых цепочек, образующих пищевую сеть

- Наличием форм взаимоотношений между организмами (симбиоз)

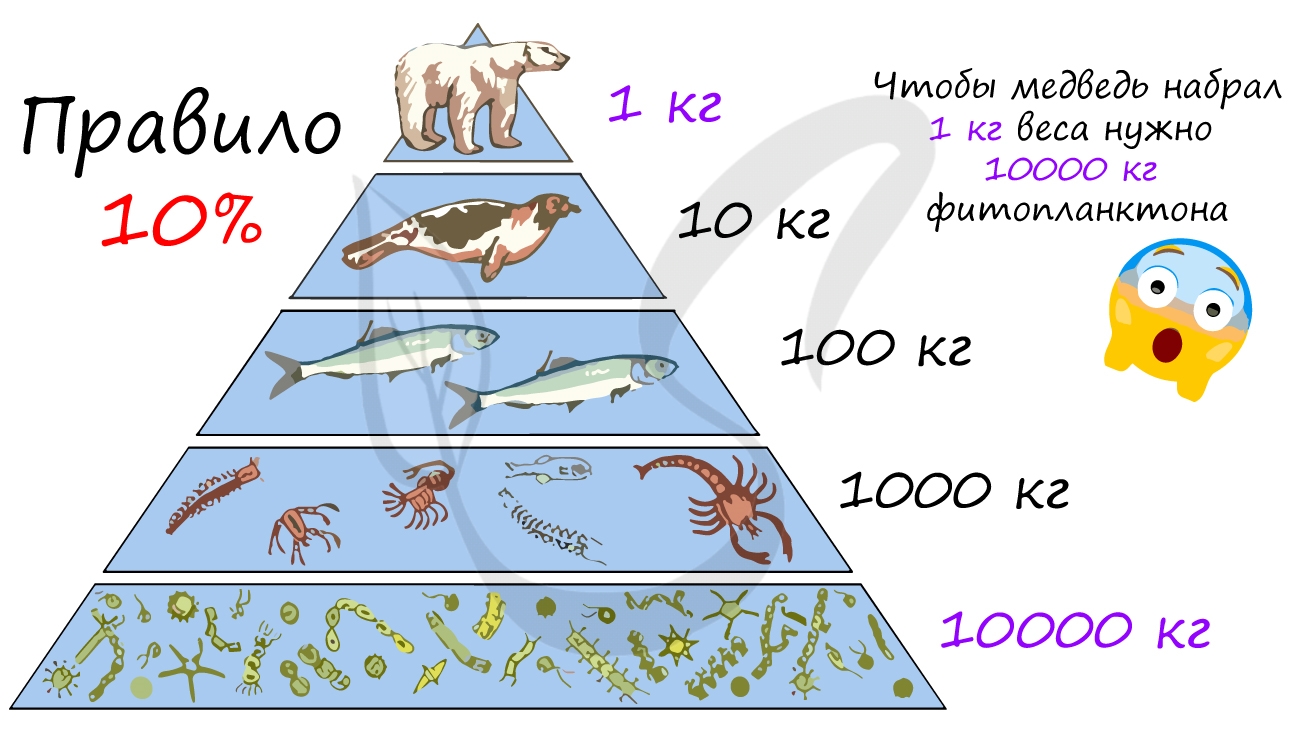

Экологическая пирамида

Экологическая пирамида представляет собой графическую модель отражения числа особей (пирамида чисел), количества их биомассы (пирамида биомасс), заключенной в них энергии (пирамида энергии) для каждого уровня и указывающая на снижение всех показателей с повышением трофического уровня.

Существует правило 10%, которое вы можете встретить в задачах по экологии. Оно гласит, что на каждый последующий уровень экологической пирамиды переходит лишь 10% энергии (массы), остальное рассеивается в виде тепла.

Представим следующую пищевую цепочку: фитопланктон → зоопланктон → растительноядные рыбы → рыбы-хищники → дельфин. В соответствии с изученным правилом, чтобы дельфин набрал 1кг массы нужно 10 кг рыб хищников, 100 кг растительноядных рыб, 1000 кг зоопланктона и 10000 кг фитопланктона.

Агроценоз

Агроценоз — искусственно созданный биоценоз. Между агроценозом и биоценозом существует ряд важных отличий. Агроценоз характеризуется:

- Преобладает искусственный отбор — выживают особи с полезными для человека признаками и свойствами

- Источник энергии — солнце (открытая система)

- Круговорот веществ — незамкнутый, так как часть веществ и энергии изымается человеком (сбор урожая)

- Видовой состав — скудный, преобладают 1-2 вида (поле пшеницы, ржи)

- Устойчивость экосистемы — снижена, так как пищевые цепочки короткие, пищевые сети неразветвленные

- Биомассы на единицу площади — мало

Биоценоз характеризуется:

- Преобладает естественный отбор — выживают наиболее приспособленные особи

- Источник энергии — солнце (открытая система)

- Круговорот веществ — замкнутый

- Видовой состав — разнообразный, тысячи видов

- Устойчивость экосистемы — высокая, так как пищевые цепочки длинные, разветвленные

- Биомассы на единицу площади — много

Факторы экосистемы

Любой организм в экосистеме находится под влиянием определенных факторов, называемых экологическими факторами. Они подразделяются на абиотические, биотические и антропогенные.

- Абиотические (греч. α — отрицание + βίος — жизнь)

К абиотическим факторам относятся факторы неживой природы. Существуют физические — климат, рельеф, химические — состав воды, почвы, воздуха. В понятие климата можно включить такие важные факторы как освещенность, температура, влажность.

К биотическим факторам относятся все живые существа и продукты их жизнедеятельности. Например: хищники регулируют численность своих жертв, животные-опылители влияют на цветковые растения и т.д. Это и самые разнообразные формы взаимоотношений между животными (нейтрализм, комменсализм, симбиоз).

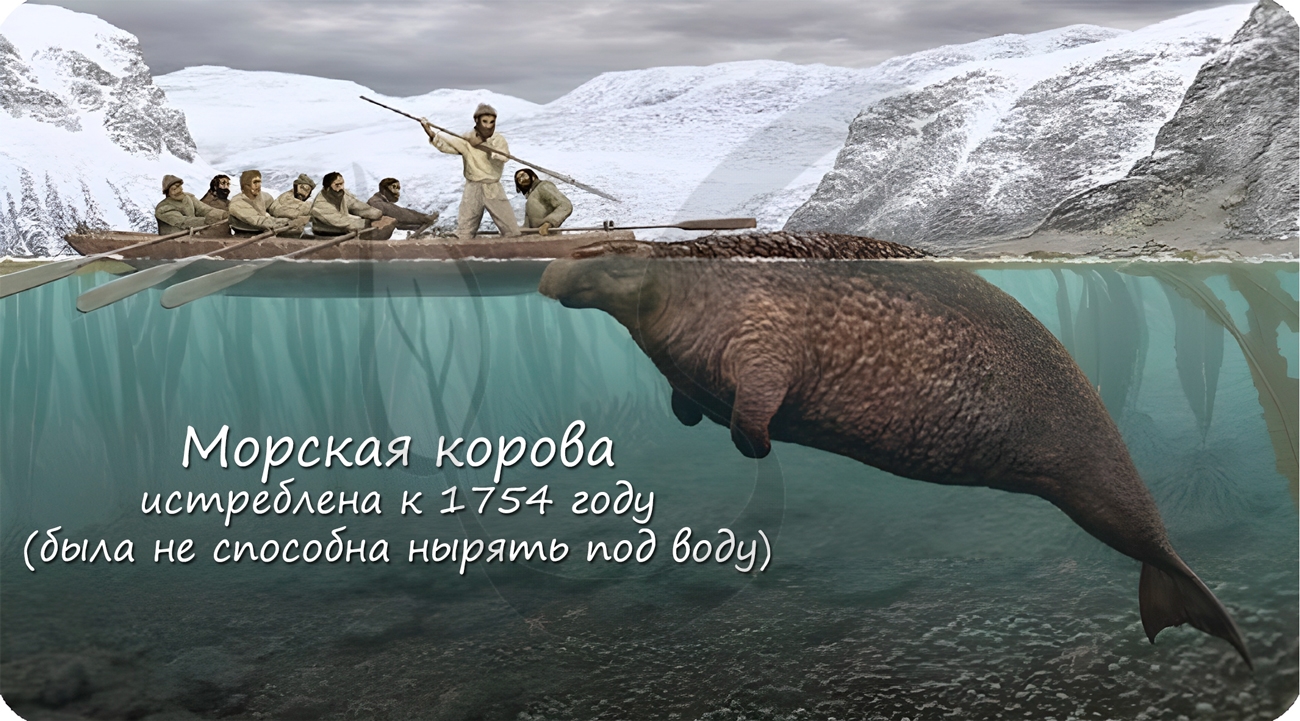

К антропогенным факторам относится влияние человека на окружающую среду в процессе хозяйственной и другой деятельности. Человек «разумный» (Homo «sapiens») вырубает леса, осушает болота, распахивает земли — уничтожает дом для сотен видов животных.

В результате деятельности человека произошли глобальные изменения: над Антарктикой появились «озоновые дыры», ускорилось глобальное потепление, которое ведет к таянию ледников и повышению уровня мирового океана.

За миллионы лет эволюции растения и животные вырабатывают приспособления к тем условиям среды, где они обитают. Так у алоэ, растения живущего в засушливом климате, имеются толстые мясистые листья с большим запасом воды на случай засухи. У каждого организма вырабатывается своя адаптация.

Формируются привычные биологические ритмы (биоритмы): организм адаптируется к изменениям освещенности, температуры, магнитного поля и т.д. Эти факторы играют важную роль в таких событиях как сезонные перелеты птиц, осенний листопад.

Если адаптация не вырабатывается, или это происходит слишком медленно по сравнению с другими видами, то данный вид подвергается биологическому регрессу: количество особей и ареал их обитания уменьшаются и со временем вид исчезает. Иногда деятельность человека играет решающий фактор в исчезновении видов.

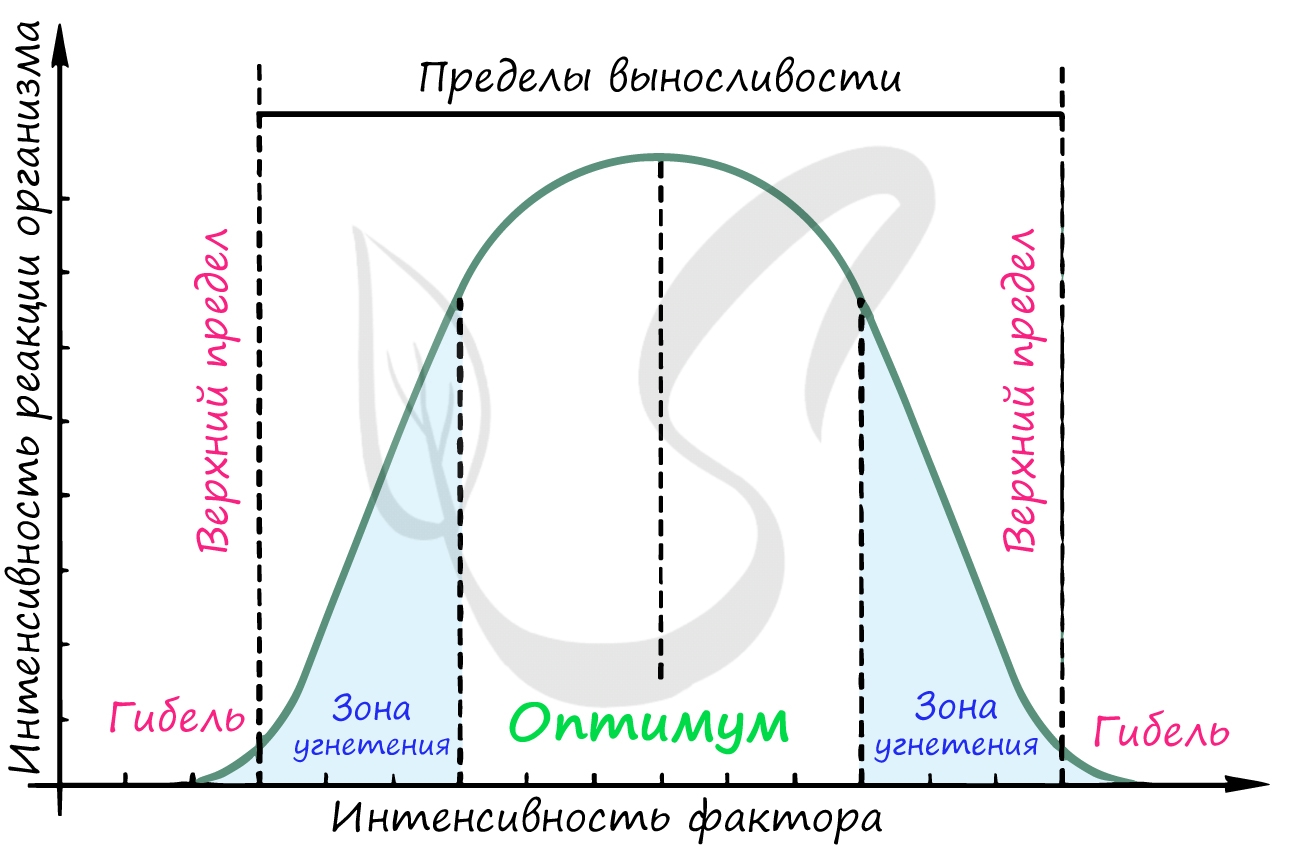

Закон оптимума

Если фактор оказывает на жизнедеятельность организма благоприятное влияние (отлично подходит для животного/растения), то про фактор говорят — оптимальный, значение фактора в зоне оптимума. Зона оптимума — диапазон действия фактора, наиболее благоприятный для жизнедеятельности.

За пределами зоны оптимума начинается зона угнетения (пессимума). Если значение фактора лежит в зоне пессимума, то организм испытывает угнетение, однако процесс жизнедеятельности может продолжаться. Таким образом, зона пессимума лежит в пределах выносливости организма. За пределами выносливости организма происходит его гибель.

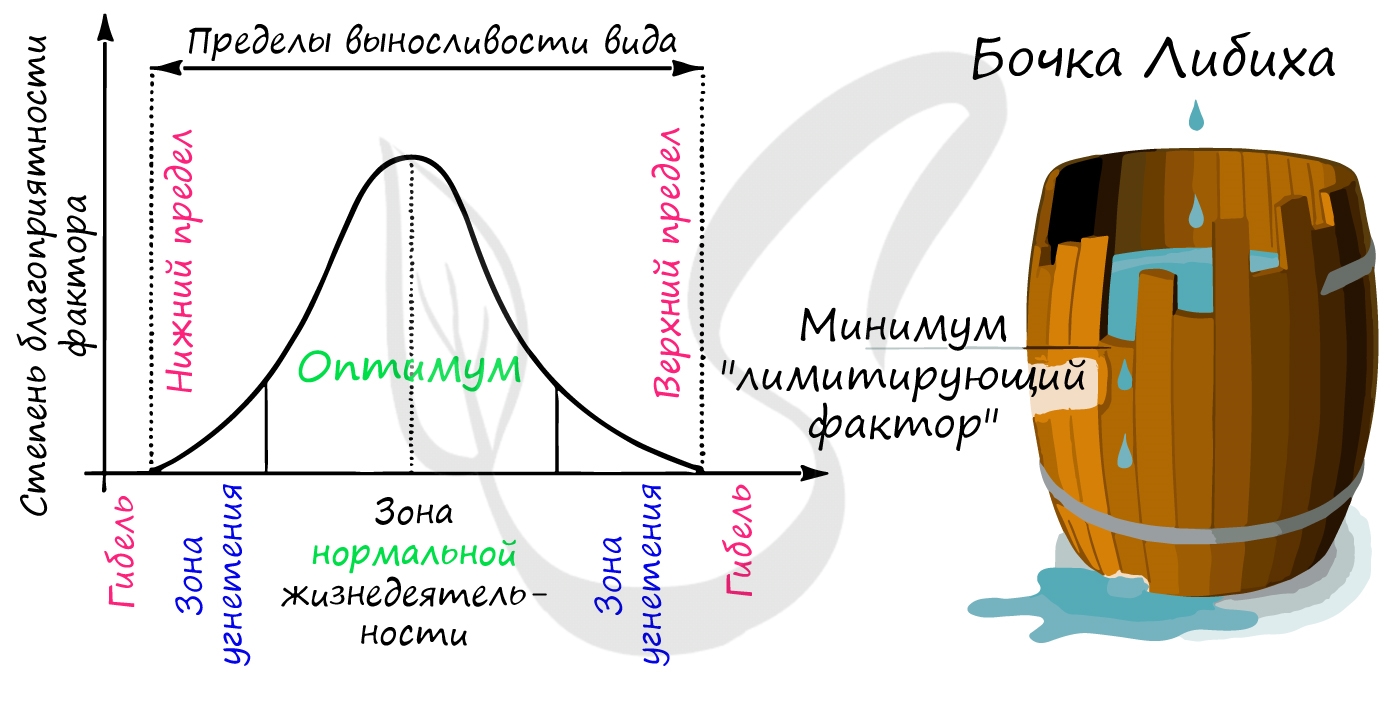

Фактор, по своему значению находящийся на пределе выносливости организма, или выходящий за такое значение, называется ограничивающим (лимитирующим). Существует закон ограничивающего фактора (закон минимума Либиха), гласящий, что для организма наиболее значим фактор, который более всего отклоняется от своего оптимального значения.

Метафорически представить этот закон можно с помощью «бочки Либиха». Смысл данной метафоры в том, что вода при заполнении бочки начинает переливаться через наименьшую доску, таким образом, длина остальных досок уже не играет роли. Так и наличие выраженного ограничивающего фактора сводит на нет благоприятность остальных факторов.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Что такое продуценты, консументы и редуценты? Какую роль они играют в экосистеме?

Из этой статьи вы узнайте, что такое продуценты, консументы и редуценты, а также как они взаимодействуют друг с другом и какова их роль в экосистеме.

Жизненный круг

Представьте себе круговорот веществ, который происходит, например, в африканской саванне. Трава растет и поедается антилопой. Антилопу ловит и съедает гепард. Гепард умирает, съедается бактериями, и питательные вещества возвращаются в почву. Эти питательные вещества используются травой, так как она продолжает расти в саванне. У каждого организма есть цель. Схема потока энергии через организмы, как в примере выше подходит для любой другой экосистемы.

При рассмотрении круговорота веществ в экосистеме необходимо учитывать три основные группы организмов:

- Продуценты (растения)

- Консументы (животные)

- Редуценты (бактерии и грибы)

Эти группы основаны на том, как организм получает пищу. Продуценты, консументы и редуценты взаимосвязаны в пищевых цепях и пищевых сетях, а также зависят друг от друга для выживания.

Продуценты

Продуценты – это организмы, которые сами производят себе еду. Им не нужно брать питательные вещества у других организмов. Они получают свою энергию от солнца и производят из нее органические вещества посредством фотосинтеза. Продуценты относятся к автотрофам (организмы, которые синтезируют органические вещества из неорганических). Большинство продуцентов – это растения, но есть и микроорганизмы, которые производят питательные вещества с помощью фотосинтеза или хемосинтеза. Продуценты являются начальным звеном любой простой пищевой цепи. Если в качестве примера рассматривать экосистему африканской саванны, то к продуцентам относятся все растения, произрастающие в ней.

Консументы

Консументы – не производят питательные вещества самостоятельно. Они должны употреблять в пищу других животных или растения, чтобы получить энергию для поддержания жизнедеятельности. Консументы относятся гетеротрофами (организмы, которые не способны на синтез органических веществ из неорганических путём фотосинтеза или хемосинтеза. Выделяют первичные (первого порядка) и вторичные (второго порядка) консументы. Первичные консументы являются следующим звеном в простой пищевой цепи. Это растительноядные, или травоядные животные. Они не едят других животных. В дополнение к антилопе, упомянутой ранее, к консументам первого порядка в африканской саванне также относятся слоны, буйволы, жирафы, зебры и др. животные.

В простой пищевой цепи вторичные консументы следуют сразу же за первичными. К ним относятся плотоядные или всеядные животные. Консументы второго порядка едят консументов первого порядка. Плотоядные животные питаются только мясом, в то время как всеядные употребляют и мясо, и растения. В дополнение к гепарду, к вторичным консументам в африканской саванне принадлежат львы и леопарды, которые охотятся на зебр, антилоп и др. травоядных животных.

Редуценты

Редуценты – это последнее звено в простой пищевой цепи. Их также называют деструкторы или сапротрофы. К ним относятся микроорганизмы и грибы, которые разрушают органический материал, перерабатывая его в неорганические и простейшие органические соединения. Если животное умирает, то его тело съедают редуценты. Они избавляются от всего, что больше не является живым, расщепляя органику на простые питательные вещества и возвращают их в почву. Затем эти вещества используются продуцентами, и цикл начинается снова. Примером редуцентов в африканской саванне служат бактерии и грибы, разлагающие останки мертвых животных и растений.

Вывод

Давайте подведем итог из вышеописанного! Продуценты, такие как деревья или трава, производят свои собственные питательные вещества посредством фотосинтеза и начинают этот цикл. Затем их съедают первичные консументы, не способные производить питательные вещества самостоятельно, например жирафы, антилопы или зебры. Далее лев, который относится к консументам второго порядка съедает, например, зебру. Когда лев умирают, его тело разлагают редуценты, возвращая в почву питательные вещества, чтобы снова начать круговорот веществ в экосистеме.

Источник

Продуценты. Консументы I, II порядка. Детритофаги. Редуценты

Фитофаги и плотоядные

Структура живого вещества экосистемы. Биотическая структура. Автотрофы и гетеротрофы

Экосистема. Признаки экосистемы

Гомеостаз экосистемы. Экологические сукцессии. Виды природных и антропогенных сукцессий. Понятия климакса, устойчивости и изменчивости экосистем.

Популяции в экосистеме.

Продуценты. Консументы I, II порядка. Детритофаги. Редуценты.

Фитофаги и плотоядные.

Структура живого вещества экосистемы. Биотическая структура. Автотрофы и гетеротрофы.

Экосистема. Признаки экосистемы.

Тема 3. Экосистема. Структура экосистем

Биопотребление. Численность населения и устойчивость биосферы

Понятия ноосферы и техносферы

Термин «экосистема» предложил английский эколог А. Тенсли в 1935 году.

Экосистема – это любая совокупность взаимодействующих живых организмов и условий среды.

«Любая единица (биосистема), включающая все совместно функционирующие организмы (биотическое сообщество) на данном участке и взаимодействующая с физической средой таким образом, что поток энергии создаёт чётко определённые биотические структуры и круговорот веществ между живой и неживой частями, представляет собой экологическую систему, или экосистему» (Ю. Одум, 1986).

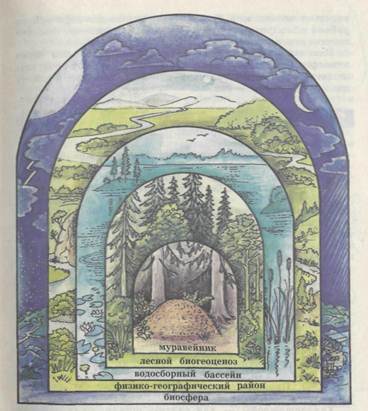

Экосистемами являются, например, муравейники, участок леса, территория фермы, кабина космического корабля, географический ландшафт или даже весь земной шар.

Экологи используют также термин «биогеоценоз», предложенный русским учёным В.Н. Сукачёвым. Этим термином обозначается совокупность растений, животных, микроорганизмов, почвы и атмосферы на однородном участке суши. Биогеоценоз – это один из вариантов экосистемы.

Между экосистемами, как и между биогеоценозами, обычно нет чётких границ, и одна экосистема постепенно переходит в другую. Большие экосистемы состоят из экосистем меньшего размера.

Рис. «Матрёшка» экосистем

На рис. показана «матрёшка» экосистем. Чем меньше размер экосистемы, тем теснее взаимодействуют входящие в её состав организмы. В муравейнике живёт организованный коллектив муравьёв, в котором все обязанности распределены. Есть муравьи-охотники, охранники, строители.

Экосистема муравейника входит в состав лесного биогеоценоза, а лесной биогеоценоз – часть географического ландшафта. Состав лесной экосистемы более сложный, в лесу совместно проживают представители многих видов животных, растений, грибов, бактерий. Связи между ними не столь тесны, как у муравьёв в муравейнике. Многие животные проводят в лесной экосистеме только часть времени.

Внутри ландшафта разные биогеоценозы связаны надземным и подземным движением воды, в которой растворены минеральные вещества. Наиболее интенсивно перемещается вода с минеральными веществами в пределах водосборного бассейна – водоёма (озера, реки) и примыкающих к нему склонов, с которых в этот водоём стекают надземные и подземные воды. В экосистему водосборного бассейна входят несколько разных экосистем – лес, луг, участки пашни. Организмы всех этих экосистем могут не иметь прямых взаимоотношений и связаны через подземные и надземные потоки воды, которые перемещаются к водоёму.

В пределах ландшафта переносятся семена растений, перемещаются животные. Нора лисы или логово волка находятся в одном биогеоценозе, а охотятся эти хищники на большой территории, состоящей из нескольких биогеоценозов.

Ландшафты объединяются в физико-географические районы (например, Русская равнина, Западно-Сибирская низменность), где разные биогеоценозы связаны общим климатом, геологическим строением территории и возможностью расселения животных и растений. Связи между организмами, включая человека, в экосистемах физико-географического района и биосферы осуществляются через изменение газового состава атмосферы и химического состава водоёмов.

Наконец, все экосистемы земного шара связаны через атмосферу и Мировой океан, в который поступают продукты жизнедеятельности организмов, и составляют единое целое – биосферу.

В состав экосистемы входят:

1) живые организмы (их совокупность можно назвать биоценозом или биотой экосистемы);

2) неживые (абиотические) факторы – атмосфера, вода, питательные элементы, свет;

3) мёртвое органическое вещество – детрит.

Особое значение для выделения экосистем имеют трофические, т.е. пищевые взаимоотношения организмов, регулирующие всю энергетику биотических сообществ и всей экосистемы в целом.

Прежде всего, все организмы делятся на две большие группы – автотрофов и гетеротрофов.

Автотрофные организмы используют неорганические источники для своего существования, тем самым создавая органическую материю из неорганической. К таким организмам относятся фотосинтезирующие зелёные растения суши и водной среды, синезелёные водоросли, некоторые бактерии за счёт хемосинтеза и др.

Гетеротрофные организмы потребляют только готовые органические вещества. К ним относятся все животные и человек, грибы и др. гетеротрофы, потребляющие мёртвую органику, называются сапротрофами (например, грибы), а способные жить и развиваться в живых организмах за счёт живых тканей – паразитами (например, клещи).

Поскольку организмы достаточно разнообразны по видам и формам питания, то они вступают между собой в сложные трофические взаимодействия, тем самым выполняя важнейшие экологические функции в биотических сообществах. Одни из них производят продукцию, другие потребляют, третьи преобразуют её в неорганическую форму. Их называют соответственно: продуценты, консументы и редуценты.

Продуценты– производители продукции, которой потом питаются все остальные организмы – это наземные зелёные растения, микроскопические морские и пресноводные водоросли, производящие органические вещества из неорганических соединений.

Консументы– это потребители органических веществ. Среди них есть животные, употребляющие только растительную пищу – травоядные (корова) или питающиеся только мясом других животных – плотоядные (хищники), а также употребляющие и то, и другое – «всеядные» (человек, медведь).

Редуценты (деструкторы) – восстановители. Они возвращают вещества из отмерших организмов снова в неживую природу, разлагая органику до простых неорганических соединений и элементов (например, на CO2, NO2 и H2O). Возвращая в почву или в водную среду биогенные элементы, они тем самым, завершают биохимический круговорот. Это делают в основном бактерии, большинство других микроорганизмов и грибы. Функционально редуценты – это те же консументы, поэтому их часто называют микроконсументами.

А.Г. Банников (1977) полагает, что и насекомые также играют важную роль в процессах разложения мёртвой органики и в почвообразовательных процессах.

Микроорганизмы, бактерии и другие более сложные формы в зависимости от среды обитания подразделяют на аэробные, т.е. живущие при наличии кислорода, и анаэробные – живущие в бескислородной среде.

Все живые организмы по способу питания разделяются на две группы:

автотрофы (от греч. аутос – сам и трофо – питание);

гетеротрофы (от греч. гетерос – другой).

Автотрофы используют неорганический углерод (неорганические источники энергии) и синтезируют органические вещества из неорганических, это – продуценты экосистемы. По источнику (используемой) энергии они, в свою очередь, также делятся на две группы:

Фотоавтотрофы – для синтеза органических веществ используют солнечную энергию. Это зелёные растения, имеющие хлорофилл (и другие пигменты) и усваивающие солнечный свет. Процесс, при котором происходит его усвоение, называется фотосинтезом.

(Хлорофилл – зелёный пигмент, обуславливающий окраску хлоропластов растений в зелёный цвет. При его участии осуществляется процесс фотосинтеза.

Хоропласты – зелёные пластиды, которые встречаются в клетках растений и некоторых бактерий. С их помощью происходит фотосинтез.)

Хемоавтотрофы – для синтеза органических веществ используют химическую энергию. Это серобактерии и железобактерии, получающие энергию при окислении соединений серы и железа (хемосинтез). Хемоавтотрофы играют значительную роль только в экосистемах подземных вод. Их роль в наземных экосистемах сравнительно невелика.

Гетеротрофы используют углерод органических веществ, которые синтезированы продуцентами, и вместе с этими веществами получают энергию. Гетеротрофы являются консументами (от лат. консумо – потребляю), потребляющими органическое вещество, и редуцентами, разлагающими его до простых соединений.

Существует несколько групп консументов: фитофаги, зоофаги, паразиты, симбиотрофы, детритофаги.

Фитофаги (растительноядные). К ним относятся животные, которые питаются живыми растениями. Среди фитофагов есть и небольшие животные, такие как тля или кузнечик, и гиганты, такие как слон. К фитофагам относятся почти все сельскохозяйственные животные: коровы, лошади, овцы, кролики. Есть фитофаги среди водных организмов, например, рыба белый амур, поедающий растения, которыми зарастают оросительные каналы. Важные фитофаг – бобр. Он питается ветками деревьев, а из стволов сооружает плотины, регулирующие водный режим территории.

Зоофаги (хищники, плотоядные). Зоофаги разнообразны. Это и мелкие животные, питающиеся амёбами, червями или рачками. И крупные, такие, как волк. Хищники, питающиеся более мелкими хищниками, называются хищниками второго порядка. Есть растения-хищники (росянка, пузырчатка), которые используют в пищу насекомых.

Паразиты. Это разные животные (черви, насекомые, клещи), грибы, бактерии, вирусы, реже – растения (заразиха, повилика, омела и др.), которые живут за счёт организма-хозяина. Хозяином может быть растение или животное (включая человека). Паразит обычно не убивает хозяина, как хищник жертву, а поселяется на нём (или внутри него) и долго использует его для питания. Паразиты могут снижать продолжительность жизни хозяина, его упитанность и плодовитость.

Симбиотрофы. Это бактерии и грибы, которые питаются корневыми выделениями растений. Симбиотрофы очень важны для жизни экосистемы. Нити грибов, опутывающие корни растений, помогают всасыванию воды и минеральных веществ. Бактерии-симбиотрофы усваивают газообразный азот из атмосферы и связывают его в доступные растениям соединения (аммиак, нитраты). Этот азот называется биологическим (в отличие от азота минеральных удобрений).

К симбиотрофам относятся и микроорганизмы (бактерии, одноклеточные животные), которые обитают в пищеварительном тракте животных-фитофагов и помогают им переваривать пищу. Такие животные, как корова, без помощи симбиотрофов не способны переварить поедаемую траву.

Детритофаги – организмы, питающиеся мёртвым органическим веществом. Это многоножки, дождевые черви, жуки-навозники, раки, крабы, шакалы и многие другие.

Некоторые организмы используют в пищу как растения, так и животных и даже детрит, и относятся к эврифагам (всеядным) – медведь, лиса, свинья, крыса, курица, ворона, тараканы. Эврифагом является и человек.

Редуценты – организмы, которые по своему положению в экосистеме близки к детритофагам, так как они тоже питаются мёртвым органическим веществом. Однако редуценты – бактерии и грибы – разрушают органические вещества до минеральных соединений, которые возвращаются в почвенный раствор и снова используются растениями.

Для переработки трупов редуцентам нужно время. Поэтому в экосистеме всегда есть детрит – запас мёртвого органического вещества. Детрит – это опад листьев на поверхности лесной почвы (сохраняется 2 – 3 года), ствол упавшего дерева (сохраняется 5 – 10 лет), гумус почвы (сохраняется сотни лет), отложения органического вещества на дне озера – сапропель – и торф на болоте (сохраняется тысячи лет). Наиболее долго сохраняющимся детритом являются каменный уголь и нефть.

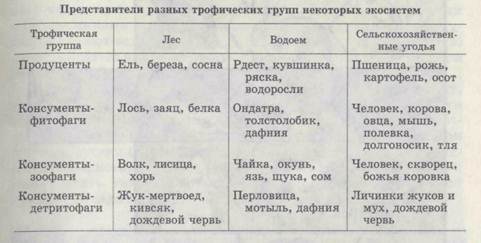

На рис. показана структрура экосистемы, основу которой составляют растения – фотоавтотрофы, а в таблице приведены примеры представителей разных трофических групп для некоторых экосистем.

Рис. Структура экосистемы

Органические вещества, созданные автотрофами, служат пищей и источником энергии для гетеротрофов: консументы-фитофаги поедают растения, хищники первого порядка – фитофагов, хищники второго порядка – хищников первого порядка и т.д. Такая последовательность организмов называется пищевой цепью, её звенья расположены на разных трофических уровнях (представляют разные трофические группы).

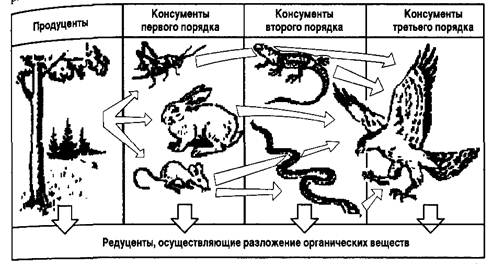

Трофический уровень – это место каждого звена в пищевой цепи. Первый трофический уровень – это продуценты, все остальные – консументы. Второй трофический уровень – это растительноядные консументы; третий – плотоядные консументы, питающиеся растительноядными формами; четвёртый – консументы, потребляющие других плотоядных и т.д. следовательно, можно и консументов разделить по уровням: консументы первого, второго, третьего и т.д. порядков (рис.).

Рис. Пищевые взаимосвязи организмов в биогеоценозе

Чётко распределяются по уровням лишь консументы, специализирующиеся на определённом виде пищи. Однако есть виды, питающиеся мясом и растительной пищей (человек, медведь и др.), которые могут включаться в пищевые цепи на любом уровне.

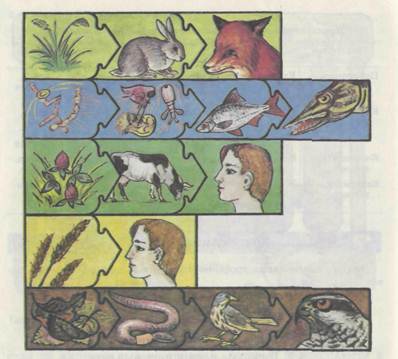

На рис. приведено пять примеров пищевых цепей.

Рис. Некоторые пищевые цепи в экосистемах

Две первые пищевые цепи представляют естественные экосистемы – наземные и водные. В наземной экосистеме цепь замыкают такие хищники, как лиса, волк, орлы, питающиеся мышами или сусликами. В водной экосистеме солнечная энергия, усвоенная в основном водорослями, переходит к мелким консументам – рачкам-дафниям, далее к мелким рыбам (плотва) и, наконец, к крупным хищникам – щуке, сому, судаку. В сельскохозяйственных экосистемах пищевая цепь может быть полной – при разведении сельскохозяйственных животных (третий пример), или укороченной, когда выращиваются растения, непосредственно использующиеся человеком в пищу (четвёртый пример).

Приведённые примеры упрощают действительную картину, так как одно и то же растение может быть съедено разными травоядными животными, а они, в свою очередь, стать жертвами разных хищников. Лист растения могут съесть гусеница или слизень, гусеница может стать жертвой жука или насекомоядной птицы, которая может заодно склевать и самого жука. Жук может стать также жертвой и паука. Поэтому в реальной природе складываются не пищевые цепи, а пищевые сети.

При переходе энергии с одного трофического уровня на другой (от растений к фитофагам, от фитофагов к хищникам первого порядка, от хищников первого порядка к хищника второго порядка) с экскрементами и затратами на дыхание теряется примерно 90 % энергии. Кроме того, фитофаги съедают только около 10 % биомассы растений, остальная часть пополняет запас детрита и затем её разрушают редуценты. Поэтому вторичная биологическая продукция в 20 – 50 раз меньше, чем первичная.

Источник