Крыса как. прародитель человечества?

Сколько копий сломано в спорах о происхождении человечества! В качестве наших вероятных предков упоминались и обезьяны и библейские Адам и Ева, и даже инопланетяне. Вот ещё одна оригинальная версия: нашим прародителем может быть самая обыкновенная. крыса!

В индийском селении Дешнок есть храм, посвященный богине Карни Мата. Живут в нём двадцать тысяч крыс, не меньше! Все они считаются детьми богини. Ежегодно в Дешнок стекаются тысячи паломников со всей Индии, чтобы засвидетельствовать грызунам своё почтение.

Мало того, в этом селении и вне стен храма крыса является священным животным. Обнаруженная в доме селянина, она никогда не будет убита или отравлена ядом. Её отнесут в пустыню и отпустят. Местные индусы верят, что человек произошёл именно от крысы и что после смерти он снова может стать крысой.

Крысиный ген в каждом

Неужели крысы и люди в самом деле имеют общих предков? Как утверждают последние исследования зарубежных учёных, в геноме человека присутствует около 35 000 генов. Но только 232 из них не встречаются больше ни у одного живого существа на Земле.

Во время эксперимента, который проводили специалисты из Национального института исследования генома человека (США), человеческую ДНК сравнивали поочерёдно с ДНК шимпанзе, бабуина, кота, собаки, коровы, свиньи, крысы, мыши, курицы и трёх видов японских экзотических рыб. Результат эксперимента поставил учёных в тупик. Оказалось, что по генетике мы ближе всего именно к грызунам, у которых позаимствовали 70 процентов своих генов!

Отчего все новые медицинские препараты испытывают именно на крысах, а не на обезьянах, собаках или кошках? Не потому ли, что крысиный организм так сходен с человеческим?

«А как же внешность?!» — могут возразить сторонники теории Дарвина. Обезьяна хотя бы внешне похожа на человека. Однако, утверждают учёные, по физиологическому строению организма мы достаточно сильно отличаемся от приматов и в то же время имеем немало общего с крысами.

Существует версия, основанная на долгих исследованиях, что все живородящие млекопитающие, включая человека, произошли от древнейших грызунов, обитавших на Земле более 160 миллионов лет назад, в юрский период, одновременно с динозаврами. Этим зверькам дали имя — Juramaia Sinensis. Недавно их окаменелые останки были найдены в китайской провинции Ляонин. Причём грызуны при жизни имели одну интересную особенность — они отлично лазали по деревьям!

Так что ж, мы и в самом деле в далёком прошлом могли быть крысами? Вряд ли кого-то обрадует такое предположение, но дело в том, что и различные человеческие расы отличаются друг от друга настолько кардинально, что между ними, даже на генном уровне, не прослеживается один-единственный общий предок. А если разумная жизнь на Земле появилась одновременно из нескольких источников? К примеру, прибывшие некогда на Землю космические пришельцы, взяв геном примата, предком которого действительно были грызуны, и искусственно добавив в него определённые гены, создали человека в его нынешнем виде.

Кстати, давно известно, что крысы крайне умны, хитры и хорошо обучаемы. Стоит дать нескольким особям отравленную пищу, от которой погибнет хотя бы одна из них, как её товарки сделают соответствующие выводы: откажутся от ядовитого лакомства! Стаи крыс признают только «своих», безжалостно истребляя чужаков из других стай. Во главе крысиной стаи всегда стоит наиболее сильный и умный самец. Соплеменники подчиняются ему беспрекословно.

Известны случаи необъяснимых массовых нашествий крыс. Так, в XIVстолетии они проникли в Европу в трюмах кораблей, прибывших из далёкой Азии, и началась страшная чума, унесшая множество жизней. В XIX веке крысиные полчища захватили Астрахань. На глазах у испуганных жителей города крысы переплывали Волгу.

В годы Великой Отечественной войны была отмечена миграция крыс с запада на юго-восток вместе с гитлеровскими оккупантами. Несколько раз они «захватывали» Сталинград. В 1942 году крысы вошли в Ташкент.

Ленинградская блокадница К. Логинова вспоминает, как шеренги крыс двигались по Шлиссельбургскому тракту в сторону мельницы, где мололи муку для хлеба, выдаваемого по карточкам жителям Ленинграда.

В Москве крысы осели всерьёз и надолго. Сегодня в городе расплодилось невиданное количество грызунов.

Исследователь Вадим Чернобров, сопоставив многочисленные факты из «истории» крыс, пришёл к выводу, что эти животные более разумны, чем мы себе представляем. Например, они делят между собой «сферы влияния».

Серые крысы в 1970-х годах обосновались в Туле, выиграв битву за этот город у живущих там с конца XIX столетия чёрных собратьев. В Закавказье серые селятся в подвалах и погребах, а чёрные — на чердаках.

Парапсихологические способности крыс -притча во языцех! Всем известно, что хитрые зверьки заранее покидают корабль, которому суждено затонуть, но мало кто знает, что крысы запросто чуют и прочие опасности.

Так, в средние века во время чумы они покидали города, охваченные эпидемией (которую сами же и распространили). Нередко крысы предчувствуют и землетрясения. Но если всё это ещё можно объяснить какими-то естественными причинами, то каким образом они узнают о предстоящих техногенных катастрофах?! В войну перед бомбёжками Сталинграда все крысы ушли из города. Они бежали с кораблей, которые на другой день (!) были уничтожены торпедами.

Удивительное свойство этих животных — выживаемость в суперэкстремальных условиях. Крысы, как выяснилось, способны адаптироваться почти к любому климату. Были случаи, когда они подолгу жили в холодильных камерах и выводили потомство при температуре почти -20°С.

Работники метро, ассенизаторы, те, кому приходится работать в подвалах и под землёй, могут немало поведать о представителях крысиного рода, обитающих в туннелях, коллекторах, канализационных люках. Никто пока не может с достоверностью сказать, существуют ли на самом деле гигантские крысы-мутанты, о которых неоднократно писала «жёлтая» пресса, но известно, что под воздействием химических и радиоактивных веществ меняется окраска крысиной шерсти. Разноцветных крыс в Москве видели неоднократно.

Может, какие-то силы помогают выживать на нашей грешной Земле столь малосимпатичным существам? Борьба с ними никогда не давала стопроцентного результата. Даже после ядерной войны больше всего шансов уцелеть именно у крыс.

В силу физиологических и генетических особенностей эти твари могут легко победить в экологической гонке на выживание остальные биологические виды, в том числе и homo sapience. Для чего? Неужели чтобы основать новую цивилизацию?! Такое будущее трудно представить.

Источник

История грызунов

История грызунов.

К предкам грызунов близки палеоцено-эоценовые, некрупные наземные растительноядные существа. У них появилась диастема (т. е. промежуток) между крупными резцами и прочими зубами.

Другие родичи первых грызунов — залямбдалестиды. Представители этого семейства встречались в позднем мелу в Монголии и Китае. По образу жизни они напоминали современных прыгунчиков. С помощью задних конечностей залямбдалестиды совершали рикошетирующие прыжки.

Предполагают, что, как у всё тех же прыгунчиков, у залямбдалестид на конце их удлинённой морды был хоботок. Первый их нижний резец был увеличен. Представитель залямбдалестид (всего их было три рода) — монгольский болотный зверёк залямбдалестес.

Филогенетически собственно грызуны+зайцеобразные ближе всего к слоновым прыгунчикам. Их «веточка» стоит рядом с «веточкой», включающей рукокрылых, тупай, шерстокрылов и приматов (нас с вами тоже). Обе «веточки» ведут свою родословную от насекомоядных.

В палеоцене (в самом начале которого появились грызуны) стали резко возрастать в числе не только разнообразные формы млекопитающих, но и травянистые сообщества, приспособленные к сезонным изменениям климата.

Именно это определило направление эволюции в сторону травоядности у грызунов, а также копытных и зайцеобразных: все они проникли в зоны таких растительных сообщенств в раннем эоцене благодаря потеплению климата.

Среди самых первых грызунов можно назвать, например, парамиса из Северной Америки, жившего в позднем палеоцене (самые-самые первые известные грызуны появились в раннем). Внешне он напоминал маленькую белку.

Одно из крупнейших семейств грызунов — хомяковые — возникло в эоцене.

Именно тогда, в палеогеновом периоде, да ещё и в раннем неогене существовало подсемейство семейства хомяковых под названием крицетодоны. К крицетодонам относилось более 15 родов, и сейчас их останки очень важны как «руководящие ископаемые», т. е. Для определения возраста и корреляции геологических эпох.

С эоцена же известны и соневые. Это семейство достигло наибольшего разнообразия в миоцене (известно около 20 родов!). Современные сони — реликтовые существа.

Тогда же появилось сейчас уже вымершее в олигоцене семейство цилиндродонтид. «Цилиндрозубыми» («донт» по-латыни — «зуб») их назвали не случайно: эмалевые гребни и бугорки на их зубах на жевательной поверхности их предкоренных и коренных зубов очень быстро стирались, обнажая дентин, и зубы становились похожими на цилиндрики с полосочками эмали по переднему и заднему краям. Этакий своеобразный самозатачивающийся механизм.

Другой любопытный факт с пометкой «для стоматологов» — у поздних цилиндродонтид впервые среди грызунов возникла гипсодонтия зубов. То есть в процессе эволюции их зубы со средней или высокой коронкой потеряли корни, благодаря чему зуб может расти всю жизнь, выдерживая постоянное стачивание. Сейчас гипсодонтия зубов свойственна части грызунов и всем зайцеобразным.

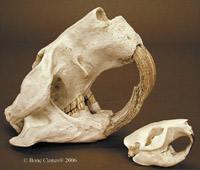

Однако вернёмся к нашим баранам — цилиндродонтидам. Они встречались в Азии (в т. ч. в Казахстане) и Северной Америке. Зверьки эти (а их известно 10 родов) были величиной с сурка, с маленьким подглазничным отверстием. Это были роющие животные, питавшиеся грубой растительной пищей — скорее всего, подземными частями растений. Цилиндродонтиды являются типичными представителями индрикотериевой фауны — ассоциации степных млекопитающих Центральной Азии. К индриктериевой фауне также относят ряд видов безрогих носорогов, уродливых свинообразных энтелодонтов, ряд видов зайцеобразных и оленевых и т. д.

Первые беличьи и тушканчиковые появились в олигоцене. Тогда же возникли и бобровые. Известно более 20 их ископаемых родов. Например, род трогонтериев из плиоцена — среднего плейстоцена Евразии, в том числе из плиоцена — раннего плейстоцена б. СССР (а именно Украины, Белоруссии, Казахстана, европейской части России и Сибири).

Трогонтерии достигали от средних до очень крупных размеров (кстати, некоторые древние бобры были ростом с медведя!). Передняя поверхность резцов трогонтериев была покрыта мелкими продольными бороздками эмали. Современные бобры — «живые ископаемые», реликты, поскольку являются последними представителями некогда процветавшего семейства.

Дикобразовые также известны с олигоцена. Самые ранние находки — европейские, в среднем плиоцене первые дикобразы обитали уже в Азии, а к началу плейстоцена переселились в Африку.

Представители семейства бамбуковых крыс появились опять же в олигоцене в Европе. Затем они переселились в Азию (первые находки — миоцен) и Африку (первые находки — плейстоцен). Причём в Европе вымерли, а в Африке и Юго-Восточной Азии живут до сих пор.

Горные бобры, они же аплодонтовые — не родичи настоящих бобров, а обособленное семейство в отряде грызунов. Их родичи милагаулиды (которых известно 10 родов) жили в миоцене. Большинство находок сделаны в Северной Америке, несколько редких находок — в Казахстане и Китае. Милагаулиды были подземными жителями величиной примерно с бобра. Питались, очевидно, подземными частями всяческих растений, для чего им служила единственная пара щёчных зубов (под этим названием объединяются предкоренные и коренные) для разжёвывания пищи. У этих грызунов были маленькие глазницы, очень длинные, сжатые с боков когти и (уникальный случай в отряде грызунов!) рогообразные костные выросты на носовых костях.

Помимо милагаулид, миоцен порадовал нас появлением семейств слепышовых (в среднем миоцене), песчанковых (в позднем) и мышиных (все три, кстати, из надсемейства мышеобразных).

Становление песчанковых — одной из прогрессивнейших по грызуньим меркам групп — связано с катастрофой, называемой Мессинским кризисом солёности, когда на юге б. СССР происходило значительное испарение воды, вследствие чего радикально изменилась солёность, что, в свою очередь, кардинально повлияло на весь состав фауны, в том числе и сухопутной. Помимо песчанковых, Мессинский кризис помог становлению слоновых и. человекообразных. Вот как связаны между собой наши прямые предки и неприметные песчанки!

В плиоцене возникли семейство цокориных и род сурков. Первые сурки, появившиеся в Северной Америке, вскоре проникли и в Евразию: самые древние европейские сурки обнаружены на востоке России. В антропогене сурки обживали всё новые и новые территории, следуя за отступающими ледниками и селясь везде, где не осталось льда, зато осталась растительность. (Кстати, близкие им суслики в то время тоже процветали в холодных евразийских степях.) Представителем антропогеновых сурков можно назвать Marmota primigenia из Пиренеи, потомком которого, кстати, является байбак — степной сурок. Другой типичный вид сурков, альпийский, появился в последний межледниковый период.

Известны и ископаемые полёвки. Аллофаёмисы, к примеру. Это два вида ранне- и среднеплейстоценовых грызунов, некорнезубых, но с отложениями цемента (зубного, разумеется, а не настоящего) во входящих углах зубной коронки. Аллофаёмисы, вероятно, являются предками рода полёвок серых, включающего более 50 современных видов. Эти зверьки встречались и на территории б. СССР.

В плиоцене-плейстоцене процветали мышиные и хомяковые. Представители этих двух семейств известны в основном из Евразии и Северной Америки, а также из плиоцена Южной Америки и плейстоцена Мадагаскара.

Сейчас грызуны — самый многочисленный отряд млекопитающих. Они включают 30-40 семейств и около 1700 (по другим данным, даже 2500) видов. Они встречаются по всему земному шару, исключая Антарктиду и несколько островов Океании.

Прыгунчики — относятся к насекомоядным, небольшие хвостатые зверьки, похожие на тушканчиков с хоботком. Они до сих пор живут в Африке, и являются объектами охоты.

Реликты — виды растений или животных, являющиеся пережитками флор и фаун минувших эпох. Например, выхухоль — неогеновый реликт — живет в нашем времени в первозданном виде, без изменений.

Самые дальние предки грызунов жили ещё вместе с динозаврами — 80 млн лет назад, в меловом периоде. В палеоцене грызуны и зайцеобразные возникли в полном соответствии с развитием тогдашней фауны млекопитающих.

Пантодонты и кондиляртры — примитивные крупные травоядные — были вытеснены первыми из парно- и непарнокопытных. Креодонты и мезонихиды, архаичные хищники, замещались представителями собственно отряда хищных. Лептиктиды, палеориктиды, никтитерииды -первые насекомоядные — отходили на задний план под давлением прогрессивных ежовых и землеройковых. И анагалиды, нотоунгуляты, миксодонты были примитивнее первых грызунов, хоть и занимали ту же экологическую нишу.

И грызуны, укрепив свои позиции, начали бурно развиваться, особенно семейства ктенодактилоид и парамиид (представитель последнего — парамис — был упомянут мной в первой части «Истории грызунов»).

О бурном развитии отряда говорят следующие цифры. Это данные 1986 года, они несколько устарели, однако для этой цели вполне подойдут. Итак, даются последовательно эпохл, напротив каждой — три числа. Первое означает общее количество известных к 1986 г. родов, второе — сколько из них появились впервые, третье — сколько существовали в последний раз.

Палеоцен — 6,6,4 Эоцен — 72,70,38 Олигоцен-153,119,99 Миоцен-212,158,120 Плиоцен-304,212,141 Плейстоцен — 316,153,140

Источник