Н муравьев его жизнь

Николай Алексеевич Задонский

(документальная историческая хроника)

Писатель Николай Алексеевич Задонский создал прекрасную и нужную книгу о замечательном русском историческом деятеле, друге декабристов – Николае Николаевиче Муравьеве.

Книга написана как документальная историческая хроника. Форма эта вполне оправдана и обоснована архивными находками автора. Богатое документальное наследство Н.Н.Муравьева – его дневники, мемуары, переписка – хорошо уложились в емкую повествовательную структуру. Включения больших документальных текстов, часто впервые публикуемых, вполне оправданы и придают особое обаяние подлинности рассказу о жизни героя – реального исторического человека. Общий замысел художественного произведения не только не противоречит этой подлинности, а сливается с нею, соответствует ей. Книга притягивает к себе внимание читателя, возрастающее по мере чтения; раз начав читать, уже нельзя расстаться с ней, надо узнать жизнь человека до конца.

И какого замечательного человека! До сих пор у нас еще не было не только такой книги о Н.Н.Муравьеве, но и вообще какой-либо книги о нем. Как и декабристы, Н.Н.Муравьев входит в число тех, кто мог сказать себе: «Мы были дети 1812 года». Вольнолюбец и вольнодумец, основатель преддекабристской Священной артели, он стоит у самых истоков декабристского движения. Близкий друг людей 14 декабря, не оказавшийся непосредственно в их рядах лишь по особому стечению жизненных обстоятельств, Н.Н.Муравьев сохраняет на всю жизнь верность мировоззрению, независимость и последовательность своих позиций в самых сложных обстоятельствах. Удивительна цельность, монолитность его натуры.

Он внес большой вклад в военную и дипломатическую историю России как участник и – практически – создатель Унклар-Искелесского договора 1833 года, а особенно как победитель Карса, обмен которого на Севастополь сыграл такую большую роль для завершения тяжелой для России войны и для Парижского мирного договора 1856 года.

Книга Н. А. Задонского найдет множество читателей. Ее познавательное значение очень велико. Н.Н.Муравьев проходит через замечательные события истории России, о которых хочется знать каждому, близок с выдающимися русскими людьми, дорогими нашему сердцу, – с декабристами, А.С.Грибоедовым, А.С.Пушкиным. Раздумья над его жизнью повлекут обсуждение больших тем: человеческой чести, служения родине, качеств личного морального облика, ответственности человека за время, в которое он живет..

Можно спорить с автором в отдельных вопросах, но частные недостатки не умаляют несомненных достоинств ценной книги.

Академик М. В. Нечкина

Внуку моему Алеше и сверстникам его посвящаю эту книгу, в которой найдут они достойные подражания примеры беззаветной любви к отечеству, мужества и благородства.

Кончался март 1856 года. Лондон был окутан густым и липким туманом. В квартире доктора философии Карла Маркса на Динстрит, 28, огонь в камине поддерживался весь день, но уголь в такую погоду горел плохо, камин чадил и в полутемных тесных комнатах было холодно и неуютно…

Женни Маркс, зная, что мужу необходимо как можно скорее закончить правку переписанной ею статьи, нарочно уложила детей спать пораньше, а сама с вязаньем в руках перебралась в комнату, где за большим письменным столом работал Карл.

Женни любила, сидя в старинном глубоком кресле у камина, наблюдать за ним со стороны, и, кроме того, ей хотелось поддержать немножко его настроение: он не раз говорил, что, когда она здорова и близ него, ему работается лучше и радостней.

Сегодня, однако, Марксу поработать не удалось. В передней раздался звонок. Пришел Эрнест Джонс, один из видных вождей чартистов, адвокат и поэт, редактор «Народной газеты».

Эрнест Джонс происходил из старого дворянского рода, получил хорошее образование в Германии, где отец служил адъютантом у герцога Кумберлендского. Безудержная жажда свободы заставила Джонса отказаться от блестящей карьеры, порвать со своим классом, вступить в ряды чартистов, и ни полицейские угрозы, ни тюрьма не сломили его. Никогда не унывающий, остроумный Джонс нравился Карлу и Женни, и они принимали его у себя с неизменным радушием.

Войдя в комнату, Джонс со светской любезностью поцеловал руку Женни, дружески обнял Маркса, произнес, улыбаясь:

– Вижу, что опять помешал вам, Карл, Hо вас, черт возьми, совершенно невозможно застать отдыхающим! – И тут же, бегло взглянув на письменный стол, воскликнул: – А! Синяя книга! Таки полагал, что вы сидите над дипломатическими документами, опубликованными нашим немудрым правительством!

– Немудрое – это слишком мягкая характеристика правительства Пальмерстона, Джонс, – отозвался Маркс – Документы, относящиеся к осаде Карса и к сдаче этой крепости генералу Муравьеву, раскрывают не только непроходимую тупость правительственных чиновников, бездарность английских генералов, но и вероломную предательскую деятельность их по отношению к союзникам-туркам… – И Маркс, взяв со стола рукопись, протянул ее гостю: – Вот, можете ознакомиться.

– Как, статья уже написана? – удивился Джонс. – И я могу на нее рассчитывать?

– При условии, что в сокращенном виде я отправлю статью также Чарльзу Дана для «New-York Daily Tribune»…

– Разумеется, я возражать не буду. А под каким названием думаете ее публиковать?

– Кажется, остановлюсь на самом простом и ясном: «Падение Карса». Английская печать полна невыносимого бахвальства, превознося до небес мнимые успехи британского оружия и в то же время сваливая неудачи на турецких союзников, – просто необходимо раскрыть перед народом правдивую историю карской трагедии. И потом, – закурив папироску и расхаживая по комнате, продолжал Маркс, – падение Карса является поворотным пунктом в истории мнимой войны против России. Я так статью и начинаю. Без падения Карса не было бы пяти пунктов, не было бы ни конференций, ни Парижского мирного договора…[1]

– Энгельс считает, что падение Карса – самое позорное событие, которое только могло произойти с союзниками, – вставила Женни.

Маркс, отыскав на столе какую-то газету, задумчиво сказал;

– Кстати, раз уж ты вспомнила Энгельса… Он лучше нас разбирается в военных делах и вот как оценивает действия генерала Муравьева… – Раскрыв газету, Маркс прочитал: – «…заканчивается третья удачная кампания русских в Азии: Карс и его пашалык завоеваны; Мингрелия освобождена от неприятеля; последний остаток турецкой действующей армии – армия Омер-паши – значительно ослаблен как в численном, так и в моральном отношении. Это немаловажные результаты в таком районе, как юго-западный Кавказ, где все операции неизбежно замедляются из-за характера местности и недостатка дорог. И если сопоставить эти успехи и действительные завоевания с тем фактом, что союзники заняли Южную сторону Севастополя, Керчь, Кинбурн, Евпаторию и несколько фортов на Кавказском побережье, то станет ясно, что достижения союзников фактически не так уж велики, чтобы оправдать бахвальство английской печати».[2]

– Трудно с этим не согласиться, – заметил Джонс. – Генерал Муравьев на Кавказе и в Малой Азии с лихвою отыграл все, что царское самодержавие потеряло в Крыму. Но скажите, Карл, – продолжал он после небольшой паузы, – почему ни в какой степени не оправдались надежды союзников на помощь со стороны грозных черкесов и вольнолюбивых горцев? Ведь Шамиль, признанный их вождь, получивший от Порты звание генералиссимуса черкесских и грузинских войск, обещал Омер-паше самое широкое содействие в покорении Мингрелии?

Источник

Никита Муравьев: офицер-декабрист, составивший Конституцию

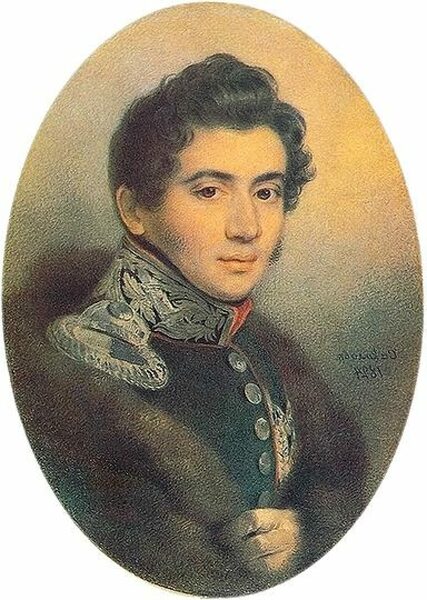

30 июля 1795 года родился Никита Михайлович Муравьев – один из главных идеологов движения декабристов

Дворянское воспитание

Никита Муравьев появился на свет в семье поэта, попечителя Московского университета и одного из видных деятелей Русского Просвещения Михаила Никитича Муравьева. Матерью будущего декабриста была представительница известной дворянской фамилии Екатерина Федоровна Колокольцева.

Через четыре месяца после рождения по установившейся традиции Никита был зачислен каптенармусом в гвардейский Измайловский полк. Он получил превосходное домашнее образование, организацией которого занимался лично его отец. М. Н. Муравьев интересовался практической педагогикой и в 1806 году сам начал преподавать сыну древнюю историю: рассказывал о предпосылках образования государств, формах правления, крупнейших достижениях цивилизации, трудах античных ученых. История, по мнению Михаила Никитича, являлась хранилищем человеческого опыта и сокровищем моральных примеров.

Отец будущего декабриста придерживался умеренных политических взглядов и внушал их Никите. Завоевания человеческой культуры заслуживают уважения, а революционные потрясения губительны, полагал он. После смерти Михаила Никитича в 1807 году к Никите стали приглашать преподавателей по различным предметам – как русских, так и иностранцев. Обучение велось, как тогда было принято, на французском языке, однако и родной язык тоже входил в число обязательных дисциплин. Муравьев изучал математику, естествознание, географию, историю Отечества, литературу и риторику. Особенно легко давались Никите Михайловичу языки: он мог читать Тацита и Геродота в оригинале, в совершенстве знал английский, французский, немецкий, итальянский и польский. После нескольких лет домашнего обучения Муравьев поступил в Московский университет на физико-математическое отделение, но прервал обучение в 1812 году из-за начавшейся войны.

Войну Н. М. Муравьев встретил с чувством глубокого патриотизма и готовностью служить Родине. Он стремился поступить в действующую армию и участвовать непосредственно в боевых действиях, но мать не давала согласия, ссылаясь на слабость его здоровья. После того как русские войска отступили из Смоленска, Муравьев не выдержал состояния бездействия и тайно убежал из родного дома, чтобы соединиться с авангардом армии. Правда, далеко уйти ему не удалось: местные крестьяне заподозрили в Никите Михайловиче французского шпиона, найдя у него военные карты, и отправили в Москву. Там Муравьев угодил под стражу, и только допрос, устроенный лично генерал-губернатором Ростопчиным разрешил эту неловкую ситуацию. «Побег» Муравьева получил широкую огласку в среде дворянства, и Никиту Михайловича все-таки отпустили на службу.

Молодой офицер на войне

8 июля 1813 года Н. М. Муравьев был произведен в гвардейские прапорщики и зачислен «в свиту его величества по квартирмейстерской части». В августе он покинул Петербург и направился к западной границе, а в конце сентября прибыл в австрийский город Теплиц и был откомандирован в Польскую армию под командованием генерала Л. Л. Бенигсена. К этому времени русская армия соединилась с союзными корпусами и окружила Лейпциг. Через несколько дней Никита Михайлович принял участие в рекогносцировке под Дрезденом – фактически это было первое сражение в его жизни. В дальнейшем Муравьев участвовал и в легендарной «битве народов» под Лейпцигом.

Эпизод Заграничного похода Русской армии

В 1814 году Польская армия двинулась на север и заняла Гамбург. В своих письмах Муравьев с воодушевлением рассказывает, как их встретили местные жители: офицер вступил в город с парадным строем уланских и гренадерских полков в сопровождении женщин с цветами и лаврами под радостный шум народа. Однако дальнейшее пребывание в Пруссии не принесло ему радостных впечатлений. В письмах из Заграничных походов Муравьев замечал: «…честь, благодарность, славу – все здесь считают через талеры и луидоры». Размеренная жизнь бюргерства не вызвала в душе Никиты Михайловича ни малейшего отклика. 1 сентября он вернулся в Петербург разочарованным и, несмотря на полученные награды (ордена Св. Анны 3 степени и Св. Владимира 4 степени), с досадой говорил о том, что не был в числе офицеров, вошедших в Париж.

Мечта Муравьева наконец сбылась в 1815 году, когда после возвращения Наполеона с Эльбы и его очередного разгрома Никита Михайлович все же вступил в столицу Франции вместе с гвардейскими полками. В Париже он поселился в доме герцога Коленкура, бывшего посланником Бонапарта в Российской империи. Именно там будущий декабрист познакомился с людьми, чьи взгляды повлияли на его собственное мировоззрение. Он вел оживленные беседы с представителем либерального крыла французской политической элиты Бенжаменом Констаном, аббатом Э.-Ж. Сийесом и деятелем Великой французской революции Анри Грегуаром. Однако для того, чтобы выработать собственную позицию, Муравьев считал необходимым соотнести полученные знания с российской действительностью, понять, насколько эти идеи могут найти применение на Родине.

Конституция Никиты Муравьева

Пребывание в Заграничных походах повлияло на большинство будущих декабристов. Так же, как и Н. М. Муравьев, они прониклись идеями народного представительства, разделения властей, остро осознали необходимость отмены крепостного права.

В 1817 году Муравьев составил критическое рассуждение о жизнеописаниях А.В. Суворова для журнала «Сын Отечества». Размышляя над причинами военных побед, Никита Михайлович пришел к выводу, что военные знания и таланты полководцев не являются решающим фактором триумфа, гораздо важнее – внутреннее настроение воюющего народа, его мужество и доблесть. Если народ является решающей силой в военных действиях, то он, по мнению Муравьева, должен быть немедленно избавлен от любого рода тирании. Взгляды Муравьева стали типичными для представителей его поколения, поэтому он нашел немало единомышленников среди людей своего круга.

Никита Муравьев накануне восстания

Никита Муравьев не только принимал деятельное участие в учреждении тайных обществ, но и выступил автором основного программного документа Северного общества, возникшего вскоре после распада прежней организации, «Союза Благоденствия». Название план преобразований получил предельно простое – Конституция.

Конституция составлялась Н. М. Муравьевым трижды. Первый вариант появился в 1821-1822 гг., второй – после Петербургского совещания Северного общества осенью 1824 года, а третий – уже во время сибирской ссылки декабриста. Во всех трех редакциях Никита Михайлович высказывался за введение принципа разделения властей. Рассуждая о судебной системе в Российской империи, Муравьев провозгласил выборность, несменяемость и неподкупность судей, обозначил необходимость ведения открытых процессов, создания суда присяжных и следования принципу состязательности сторон. О стремлении Никиты Михайловича к установлению равенства всех граждан перед законом свидетельствует тот факт, что Муравьев не предусмотрел в Конституции освобождения под залог, которое давало преимущество богатому перед бедным. Кроме того, он выступал за право неприкосновенности жилища и утверждал, что необходимо специальным уставом определить обстоятельства, при которых чиновники смогут производить обыск, изымать бумаги и вскрывать письма граждан.

Александра Григорьевна Муравьева

Провозглашая свободу создания различных союзов и объединений, Муравьев подчеркивал, что их деятельность не должна идти вразрез с законами общества и вредить государственным интересам. Многие вопросы решались в Конституции более осторожно, чем в «Русской Правде» лидера Южного общества Павла Пестеля. Проект Муравьева был лишен радикализма, за что подвергался критике со стороны революционно настроенных офицеров. Согласно Конституции, за помещиками сохранялись земельные владения, на выборах в органы законодательной власти существовал высокий имущественный ценз (Муравьев был уверен, что владение собственностью делает человека более ответственным), исполнительная власть оставалась в руках монарха. Самодержавие Никита Михайлович собирался ограничить юридически и без применения насилия, хотя в 1820 году и рассматривал вариант изгнания императора.

В своих проектах Муравьев выступал последовательным сторонником парламентаризма: по его замыслу, в России надлежало учредить двухпалатное Народное Вече. Никита Михайлович резко критиковал цензуру, особенно в сфере образования. «Должно поощрять отвлеченные и умозрительные науки, влекущие за собою вслед свободу рассуждения и некоторую благородную и необходимую независимость», – писал он. Среди других мер, которые представлялись Муравьеву обязательными, числятся отмена крепостного права (освобождение крестьян с землей за выкуп), ликвидация сословного строя в России – отмена чинов по Табели о рангах, провозглашение свободы слова и печати. Многие из этих идей на несколько десятилетий опередили свое время и были использованы Александром II в годы Великих реформ и Николаем II во время создания законодательной Государственной Думы.

В ссылке

Восстание 14 декабря произошло без участия Н. М. Муравьева – в этот день он находился в селе Тагино Орловской губернии. Последовавшие за выступлением на Сенатской площади аресты произвели на Никиту Михайловича гнетущее впечатление. Он переживал не только за себя, но и за семью: младший брат Александр также входил в Северное общество.

Спустя одиннадцать дней после события, потрясшего столицу, Муравьева, о тайной деятельности которого властям было известно заранее, отправили в Петербург. Сведения, которые он сообщил о Северном обществе, являлись обрывочными: Никита Михайлович предпочел не называть фамилии наиболее одиозных фигур, но вместе с тем признавал свою вину.

Н.М. Муравьев с дочерью Софьей и ее гувернанткой

Условия тюремного заключения Н. М. Муравьева в Петропавловской крепости были тяжелыми, но более благоприятными, чем у большинства декабристов. Николай I прислал автору Конституции экземпляр Евангелия и разрешил переписку с родными. Никита Михайлович регулярно поддерживал связь с женой и матерью, узнавал о здоровье и успехах детей, получал из дома вещи и книги. Значительная часть дворянства, близкого к семье Муравьевых, окружила его личность ореолом героизма и самопожертвования, что помогло Никите Михайловичу сохранить самообладание в тяжелый период.

По роду своей вины Муравьев попал в первый разряд государственных преступников. Его приговорили к смертной казни за управление тайным обществом и составление конституционного проекта. На основании указа императора приговор смягчили: двадцать лет каторжных работ с дальнейшим поселением, лишение чинов и дворянского титула. Александра Григорьевна Муравьева, как и многие другие жены декабристов, последовала за супругом в Сибирь, в Читинский острог.

В августе 1828 года с осужденных сняли железные кандалы и смягчили условия пребывания под стражей. Муравьев получил право посещать жену и постепенно поселился в ее доме за пределами читинского каземата. Декабристы объединились в хозяйственную артель, вели ремесленные и сельскохозяйственные работы. Семьи Муравьевых, Волконских и Трубецких старались держаться вместе и ежегодно вкладывали в артельные суммы крупные паи – от двух до трех тысяч рублей. Увы, в 1832 году на долю Муравьева выпали новые испытания: скончалась его младшая дочь, а затем – жена. Никита Михайлович остался один с четырехлетней дочерью Софьей.

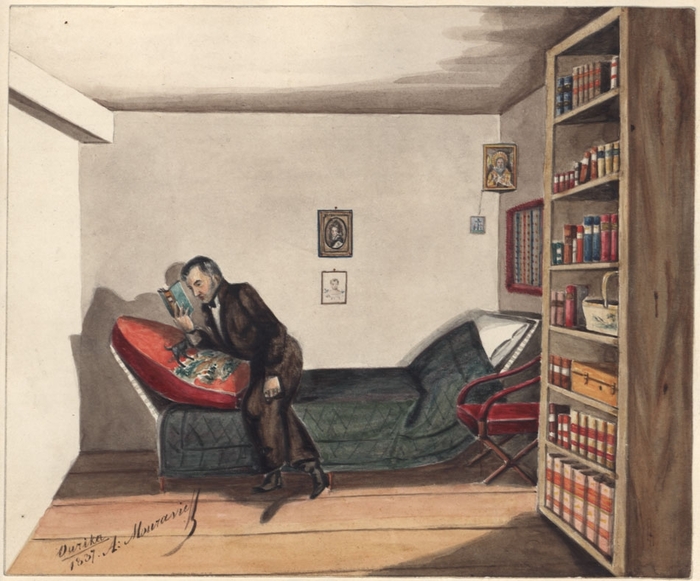

Указом 14 декабря 1835 года Муравьев был освобожден от каторжных работ и отправлен на поселение в Иркутскую губернию. В письмах к матери он рассказывал, что не потерял еще желания жить и надеяться на лучшее. Правительство поселило декабриста в селении Уриковском, недалеко от Иркутска. Он самостоятельно занимался воспитанием и обучением любимой дочери, выписывал для нее учебники, педагогические пособия, преподавал иностранные языки, прививал интерес к русской классической литературе.

Н.М. Муравьев. 1837 год. Рисунок А.М. Муравьева (брата)

Пребывая в ссылке, Никита Михайлович живо интересовался любыми событиями, происходившими в стране. Он просил присылать ему все, что касается жизни в России, внутренней и внешней политики, особое внимание уделял хозяйственному развитию, увлекался чтением исследований о железных дорогах. Летом Муравьев превращался в образцового землевладельца и агронома: целыми днями находился в поле, на участке размером 30 десятин. Он построил мельницу, проектировал создание кирпичного завода и сушильни.

Н. М. Муравьев прожил на поселении семь лет. Весной 1843 года он заболел простудой и скоропостижно скончался на руках брата и дочери. Уход Муравьева стал ударом для его товарищей по ссылке. Декабрист М.С. Лунин писал: «Смерть моего дорогого Никиты – огромная потеря для нас. Этот человек один стоил целой академии». Через много лет после смерти Муравьева его дочь Софья, ставшая для Никиты Михайловича смыслом жизни и опорой в годы ссылки, оставила о нем книгу воспоминаний, выдержки из которой сохранились до наших дней.

Источник