Никита Муравьев: офицер-декабрист, составивший Конституцию

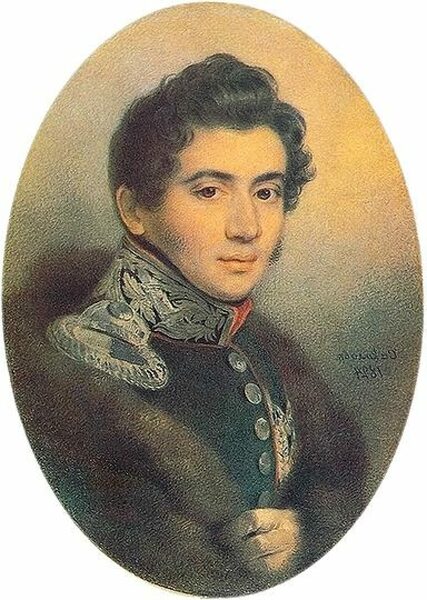

30 июля 1795 года родился Никита Михайлович Муравьев – один из главных идеологов движения декабристов

Дворянское воспитание

Никита Муравьев появился на свет в семье поэта, попечителя Московского университета и одного из видных деятелей Русского Просвещения Михаила Никитича Муравьева. Матерью будущего декабриста была представительница известной дворянской фамилии Екатерина Федоровна Колокольцева.

Через четыре месяца после рождения по установившейся традиции Никита был зачислен каптенармусом в гвардейский Измайловский полк. Он получил превосходное домашнее образование, организацией которого занимался лично его отец. М. Н. Муравьев интересовался практической педагогикой и в 1806 году сам начал преподавать сыну древнюю историю: рассказывал о предпосылках образования государств, формах правления, крупнейших достижениях цивилизации, трудах античных ученых. История, по мнению Михаила Никитича, являлась хранилищем человеческого опыта и сокровищем моральных примеров.

Отец будущего декабриста придерживался умеренных политических взглядов и внушал их Никите. Завоевания человеческой культуры заслуживают уважения, а революционные потрясения губительны, полагал он. После смерти Михаила Никитича в 1807 году к Никите стали приглашать преподавателей по различным предметам – как русских, так и иностранцев. Обучение велось, как тогда было принято, на французском языке, однако и родной язык тоже входил в число обязательных дисциплин. Муравьев изучал математику, естествознание, географию, историю Отечества, литературу и риторику. Особенно легко давались Никите Михайловичу языки: он мог читать Тацита и Геродота в оригинале, в совершенстве знал английский, французский, немецкий, итальянский и польский. После нескольких лет домашнего обучения Муравьев поступил в Московский университет на физико-математическое отделение, но прервал обучение в 1812 году из-за начавшейся войны.

Войну Н. М. Муравьев встретил с чувством глубокого патриотизма и готовностью служить Родине. Он стремился поступить в действующую армию и участвовать непосредственно в боевых действиях, но мать не давала согласия, ссылаясь на слабость его здоровья. После того как русские войска отступили из Смоленска, Муравьев не выдержал состояния бездействия и тайно убежал из родного дома, чтобы соединиться с авангардом армии. Правда, далеко уйти ему не удалось: местные крестьяне заподозрили в Никите Михайловиче французского шпиона, найдя у него военные карты, и отправили в Москву. Там Муравьев угодил под стражу, и только допрос, устроенный лично генерал-губернатором Ростопчиным разрешил эту неловкую ситуацию. «Побег» Муравьева получил широкую огласку в среде дворянства, и Никиту Михайловича все-таки отпустили на службу.

Молодой офицер на войне

8 июля 1813 года Н. М. Муравьев был произведен в гвардейские прапорщики и зачислен «в свиту его величества по квартирмейстерской части». В августе он покинул Петербург и направился к западной границе, а в конце сентября прибыл в австрийский город Теплиц и был откомандирован в Польскую армию под командованием генерала Л. Л. Бенигсена. К этому времени русская армия соединилась с союзными корпусами и окружила Лейпциг. Через несколько дней Никита Михайлович принял участие в рекогносцировке под Дрезденом – фактически это было первое сражение в его жизни. В дальнейшем Муравьев участвовал и в легендарной «битве народов» под Лейпцигом.

Эпизод Заграничного похода Русской армии

В 1814 году Польская армия двинулась на север и заняла Гамбург. В своих письмах Муравьев с воодушевлением рассказывает, как их встретили местные жители: офицер вступил в город с парадным строем уланских и гренадерских полков в сопровождении женщин с цветами и лаврами под радостный шум народа. Однако дальнейшее пребывание в Пруссии не принесло ему радостных впечатлений. В письмах из Заграничных походов Муравьев замечал: «…честь, благодарность, славу – все здесь считают через талеры и луидоры». Размеренная жизнь бюргерства не вызвала в душе Никиты Михайловича ни малейшего отклика. 1 сентября он вернулся в Петербург разочарованным и, несмотря на полученные награды (ордена Св. Анны 3 степени и Св. Владимира 4 степени), с досадой говорил о том, что не был в числе офицеров, вошедших в Париж.

Мечта Муравьева наконец сбылась в 1815 году, когда после возвращения Наполеона с Эльбы и его очередного разгрома Никита Михайлович все же вступил в столицу Франции вместе с гвардейскими полками. В Париже он поселился в доме герцога Коленкура, бывшего посланником Бонапарта в Российской империи. Именно там будущий декабрист познакомился с людьми, чьи взгляды повлияли на его собственное мировоззрение. Он вел оживленные беседы с представителем либерального крыла французской политической элиты Бенжаменом Констаном, аббатом Э.-Ж. Сийесом и деятелем Великой французской революции Анри Грегуаром. Однако для того, чтобы выработать собственную позицию, Муравьев считал необходимым соотнести полученные знания с российской действительностью, понять, насколько эти идеи могут найти применение на Родине.

Конституция Никиты Муравьева

Пребывание в Заграничных походах повлияло на большинство будущих декабристов. Так же, как и Н. М. Муравьев, они прониклись идеями народного представительства, разделения властей, остро осознали необходимость отмены крепостного права.

В 1817 году Муравьев составил критическое рассуждение о жизнеописаниях А.В. Суворова для журнала «Сын Отечества». Размышляя над причинами военных побед, Никита Михайлович пришел к выводу, что военные знания и таланты полководцев не являются решающим фактором триумфа, гораздо важнее – внутреннее настроение воюющего народа, его мужество и доблесть. Если народ является решающей силой в военных действиях, то он, по мнению Муравьева, должен быть немедленно избавлен от любого рода тирании. Взгляды Муравьева стали типичными для представителей его поколения, поэтому он нашел немало единомышленников среди людей своего круга.

Никита Муравьев накануне восстания

Никита Муравьев не только принимал деятельное участие в учреждении тайных обществ, но и выступил автором основного программного документа Северного общества, возникшего вскоре после распада прежней организации, «Союза Благоденствия». Название план преобразований получил предельно простое – Конституция.

Конституция составлялась Н. М. Муравьевым трижды. Первый вариант появился в 1821-1822 гг., второй – после Петербургского совещания Северного общества осенью 1824 года, а третий – уже во время сибирской ссылки декабриста. Во всех трех редакциях Никита Михайлович высказывался за введение принципа разделения властей. Рассуждая о судебной системе в Российской империи, Муравьев провозгласил выборность, несменяемость и неподкупность судей, обозначил необходимость ведения открытых процессов, создания суда присяжных и следования принципу состязательности сторон. О стремлении Никиты Михайловича к установлению равенства всех граждан перед законом свидетельствует тот факт, что Муравьев не предусмотрел в Конституции освобождения под залог, которое давало преимущество богатому перед бедным. Кроме того, он выступал за право неприкосновенности жилища и утверждал, что необходимо специальным уставом определить обстоятельства, при которых чиновники смогут производить обыск, изымать бумаги и вскрывать письма граждан.

Александра Григорьевна Муравьева

Провозглашая свободу создания различных союзов и объединений, Муравьев подчеркивал, что их деятельность не должна идти вразрез с законами общества и вредить государственным интересам. Многие вопросы решались в Конституции более осторожно, чем в «Русской Правде» лидера Южного общества Павла Пестеля. Проект Муравьева был лишен радикализма, за что подвергался критике со стороны революционно настроенных офицеров. Согласно Конституции, за помещиками сохранялись земельные владения, на выборах в органы законодательной власти существовал высокий имущественный ценз (Муравьев был уверен, что владение собственностью делает человека более ответственным), исполнительная власть оставалась в руках монарха. Самодержавие Никита Михайлович собирался ограничить юридически и без применения насилия, хотя в 1820 году и рассматривал вариант изгнания императора.

В своих проектах Муравьев выступал последовательным сторонником парламентаризма: по его замыслу, в России надлежало учредить двухпалатное Народное Вече. Никита Михайлович резко критиковал цензуру, особенно в сфере образования. «Должно поощрять отвлеченные и умозрительные науки, влекущие за собою вслед свободу рассуждения и некоторую благородную и необходимую независимость», – писал он. Среди других мер, которые представлялись Муравьеву обязательными, числятся отмена крепостного права (освобождение крестьян с землей за выкуп), ликвидация сословного строя в России – отмена чинов по Табели о рангах, провозглашение свободы слова и печати. Многие из этих идей на несколько десятилетий опередили свое время и были использованы Александром II в годы Великих реформ и Николаем II во время создания законодательной Государственной Думы.

В ссылке

Восстание 14 декабря произошло без участия Н. М. Муравьева – в этот день он находился в селе Тагино Орловской губернии. Последовавшие за выступлением на Сенатской площади аресты произвели на Никиту Михайловича гнетущее впечатление. Он переживал не только за себя, но и за семью: младший брат Александр также входил в Северное общество.

Спустя одиннадцать дней после события, потрясшего столицу, Муравьева, о тайной деятельности которого властям было известно заранее, отправили в Петербург. Сведения, которые он сообщил о Северном обществе, являлись обрывочными: Никита Михайлович предпочел не называть фамилии наиболее одиозных фигур, но вместе с тем признавал свою вину.

Н.М. Муравьев с дочерью Софьей и ее гувернанткой

Условия тюремного заключения Н. М. Муравьева в Петропавловской крепости были тяжелыми, но более благоприятными, чем у большинства декабристов. Николай I прислал автору Конституции экземпляр Евангелия и разрешил переписку с родными. Никита Михайлович регулярно поддерживал связь с женой и матерью, узнавал о здоровье и успехах детей, получал из дома вещи и книги. Значительная часть дворянства, близкого к семье Муравьевых, окружила его личность ореолом героизма и самопожертвования, что помогло Никите Михайловичу сохранить самообладание в тяжелый период.

По роду своей вины Муравьев попал в первый разряд государственных преступников. Его приговорили к смертной казни за управление тайным обществом и составление конституционного проекта. На основании указа императора приговор смягчили: двадцать лет каторжных работ с дальнейшим поселением, лишение чинов и дворянского титула. Александра Григорьевна Муравьева, как и многие другие жены декабристов, последовала за супругом в Сибирь, в Читинский острог.

В августе 1828 года с осужденных сняли железные кандалы и смягчили условия пребывания под стражей. Муравьев получил право посещать жену и постепенно поселился в ее доме за пределами читинского каземата. Декабристы объединились в хозяйственную артель, вели ремесленные и сельскохозяйственные работы. Семьи Муравьевых, Волконских и Трубецких старались держаться вместе и ежегодно вкладывали в артельные суммы крупные паи – от двух до трех тысяч рублей. Увы, в 1832 году на долю Муравьева выпали новые испытания: скончалась его младшая дочь, а затем – жена. Никита Михайлович остался один с четырехлетней дочерью Софьей.

Указом 14 декабря 1835 года Муравьев был освобожден от каторжных работ и отправлен на поселение в Иркутскую губернию. В письмах к матери он рассказывал, что не потерял еще желания жить и надеяться на лучшее. Правительство поселило декабриста в селении Уриковском, недалеко от Иркутска. Он самостоятельно занимался воспитанием и обучением любимой дочери, выписывал для нее учебники, педагогические пособия, преподавал иностранные языки, прививал интерес к русской классической литературе.

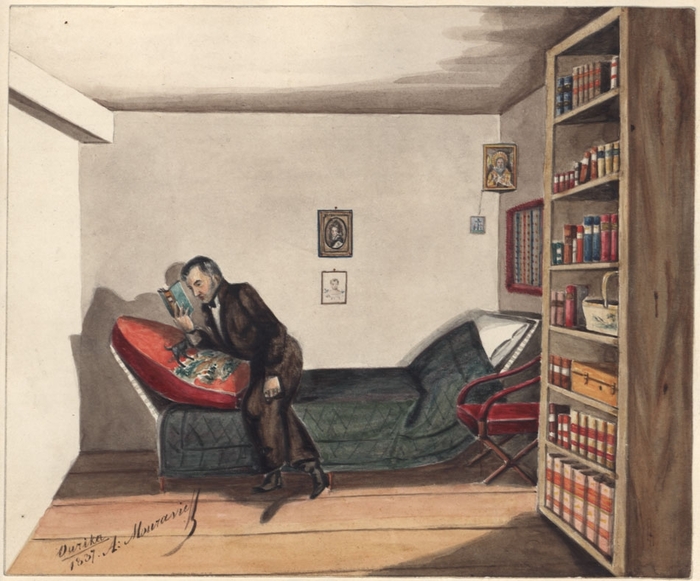

Н.М. Муравьев. 1837 год. Рисунок А.М. Муравьева (брата)

Пребывая в ссылке, Никита Михайлович живо интересовался любыми событиями, происходившими в стране. Он просил присылать ему все, что касается жизни в России, внутренней и внешней политики, особое внимание уделял хозяйственному развитию, увлекался чтением исследований о железных дорогах. Летом Муравьев превращался в образцового землевладельца и агронома: целыми днями находился в поле, на участке размером 30 десятин. Он построил мельницу, проектировал создание кирпичного завода и сушильни.

Н. М. Муравьев прожил на поселении семь лет. Весной 1843 года он заболел простудой и скоропостижно скончался на руках брата и дочери. Уход Муравьева стал ударом для его товарищей по ссылке. Декабрист М.С. Лунин писал: «Смерть моего дорогого Никиты – огромная потеря для нас. Этот человек один стоил целой академии». Через много лет после смерти Муравьева его дочь Софья, ставшая для Никиты Михайловича смыслом жизни и опорой в годы ссылки, оставила о нем книгу воспоминаний, выдержки из которой сохранились до наших дней.

Источник

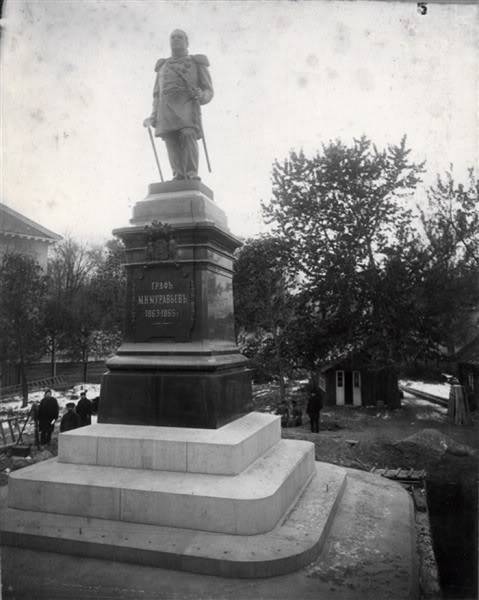

Михаил Николаевич Муравьёв — видный государственный деятель XIX века

Ровно 150 лет назад ушел из жизни граф Михаил Николаевич Муравьёв (Муравьёв-Виленский) — видный российский государственный, общественный и военный деятель эпохи правления Николая I и Александра II. Годы жизни: 1 (12) октября 1796 года — 31 августа (12 сентября) 1866. Графский титул и двойная фамилия Муравьёв-Виленский были пожалованы ему в 1865 году в знак признания его заслуг на службе Отечеству.

Михаил Николаевич Муравьёв-Виленский являлся основателем домашнего общества математиков с учебными курсами (1810 год), вице-председателем Императорского Русского географического общества (1850-1857 годы), членом Петербургской академии наук (1857 год). Был участников Отечественной войны 1812 года и Войны шестой коалиции (1813-1814 годы), генералом от инфантерии (1856 год). Гражданская его служба отмечена следующими вехами: Гродненский гражданский губернатор (1831-1835 годы), курский гражданский и военный губернатор (1835-1839 годы), член Государственного совета (1850), министр государственных имуществ (1857-1862 годы). Гродненский минский и виленский генерал-губернатор (1863-1865 годы). Кавалер многих орденов и наград Российской империи, в том числе высшей награды — ордена Андрея Первозванного.

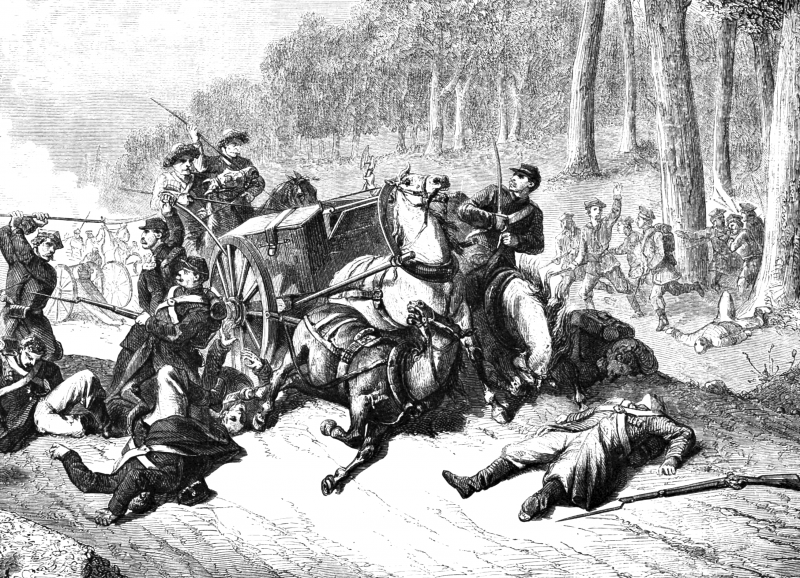

Прославился как руководитель подавления восстания в Северо-Западном крае, прежде всего восстания 1863 года, известного также как Январское восстание. Январское восстание — это шляхетское восстание на территории Царства Польского, Северо-Западного края и Волыни с целью восстановления Речи Посполитой в восточных границах 1772 года, восстание провалилось. При этом либеральными и народническими кругами внутри империи Михаил Николаевич Муравьёв был прозван «Муравьёвым-вешателем». Действительно, в борьбе с участниками восстания Муравьёв прибегал к мерам устрашения — организация публичных казней, которым, однако, подвергались только непосредственные и непримиримые участники восстания, которые были виновны в убийствах. Казни осуществлялись лишь после проведения тщательных разбирательств.

Всего за годы правления Муравьёва было казнено 128 участников восстания, еще от 8,2 до 12,5 тыс. человек были отправлены в ссылку, а также каторгу или арестантские роты. Главным образом это были непосредственные участники вооруженного восстания: представители шляхты и католические священники, доля католиков среди репрессированных составляла более 95%, что полностью соответствовало общей пропорции среди всех восставших. При этом из примерно 77 тысяч участников восстания к уголовной ответственности было привлечено всего 16%, остальные же просто смогли вернуться домой, не понеся никакого наказания.

Михаил Николаевич Муравьёв-Виленский родился в дворянской семье. Он происходит из дворянского рода Муравьёвых, который был известен с начала XV века. Информация о месте рождения разнится. По одним источникам он родился в Москве, по другим в имении Сырец, расположенном в Санкт-Петербургской губернии. Его отцом был общественный деятель Николай Николаевич Муравьёв, основатель школы колонновожатых, выпускниками которой были офицеры Генерального штаба, матерью — Александра Михайловна Мордвинова. Три его родных брата также стали известными личностями, оставившими след в российской истории.

В детстве Михаил Муравьёв получил хорошее домашнее образование. В 1810 году он поступил в Московский университет на физико-математический факультет, на котором в возрасте 14 лет при помощи своего отца основал «Московское общество математиков». Основной целью данного общества было распространение в России математических знаний путем бесплатных публичных лекций по математике, а также военным наукам. При этом сам Михаил читал лекции по начертательной и аналитической геометрии, которые не преподавались в университете. 23 декабря 1811 года поступил в школу колонновожатых (в школах колонновожатых в Москве и Санкт-Петербурге готовили юнкеров, будущих офицеров Генерального штаба), блестяще сдав экзамен по математике.

27 декабря 1811 года был произведен в прапорщики свиты его императорского величества по квартирмейстерской части. В апреле 1812 года отправился в Вильну в 1-ю Западную армию, которой командовал Барклай-де-Толли. С августа 1812 года находился в распоряжении начальника штаба Западной армии графа Леонтия Беннигсена. В возрасте 16 лет принял участие в Бородинской битве. В ходе сражения на батарее Николая Раевского был тяжело ранен в ногу пушечным ядром и едва не погиб. Был эвакуирован в Нижний Новгород, где благодаря заботам своего отца и доктора Мудрова довольно скоро смог поправиться, но всю оставшуюся жизнь вынужден был ходить с тростью. За бой на батарее Раевского Михаил Муравьёв был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом.

После выздоровления в начале 1813 года Михаил Муравьёв был снова направлен в русскую армию, которая в этот момент уже находилась за границей. Стал участником битвы под Дрезденом при начальнике Главного Штаба, 16 марта (28 по новому стилю) 1813 года был произведен в подпоручики. В 1814 году в связи с состоянием здоровья вернулся в Петербург, где в августе того же года был назначен в гвардейский Генеральный штаб. Написал прошение об отставке, которое не было принято императором. Поэтому немного поправив здоровье, снова вернулся на армейскую службу.

В 1814-1815 годах с особыми поручениями дважды направлялся на Кавказ. С 1815 года возвращается к преподавательской деятельности в школе колонновожатых, которой руководил его отец. В марте 1816 года был произведен в поручики, а в конце ноября 1817 года в штабс-капитаны. Как и многие офицеры, принявшие участие в заграничном походе русской армии, он поддался революционной деятельности. Являлся членом различных тайных обществ: «Священная артель» (1814), «Союз спасения» (1817), «Союз благоденствия», был членом Коренного совета, одним из авторов его устава, участником Московского съезда 1821 года. Однако после выступления лейб-гвардии Семеновского полка в 1820 году Михаил Муравьёв постепенно отошел от революционной деятельности, а вот его родной брат Александр Николаевич Муравьёв стал участником восстания декабристов.

В 1820 году Михаил Муравьёв был произведен в капитаны, позднее в подполковники и попал в свиту императора по квартирмейстерской части. В скором времени он вышел в отставку по состоянию здоровья, после чего поселился в имениях Лузинцы и Хорошково Смоленской губернии, где стал вести помещичью жизнь. Во время двухлетнего голода сумел организовать у себя мирскую столовую, которая обеспечивала пищей до 150 крестьян каждый день. Также он побудил дворянство обратиться к графу Кочубею министру внутренних дел с просьбой об оказании помощи местным крестьянам.

В январе 1826 года новоиспеченный помещик был арестован по делу декабристов и даже заключен в Петропавловскую крепость, но довольно быстро был освобожден с оправдательным аттестатом по личному распоряжению императора Николая I. В июле того же года был зачислен на государственную службу и вновь определен в армию. В 1827 года представил Николаю I записку об улучшении местных судебных и административных учреждений и ликвидации в них всех форм взяточничества в них, после этого был переведен на службу в Министерство внутренних дел.

С 1827 года начинается его период длительной государственной службы на различных должностях. 12 июня 1827 года Муравьёв был назначен витебским вице-губернатором и коллежским советником. 15 сентября следующего года стал могилевским губернатором, при этом был повышен до чина статского советника. В эти годы он выступал против обилия антироссийского и пропольски настроенного элемента в государственной администрации на всех уровнях, зарекомендовав себя, как ярый противник поляков и католичества. При этом на сложившуюся ситуацию он постарался повлиять не с помощью увольнений, а реформированием системы обучения и подготовки будущих чиновников. В 1830 году подготовил и отослал записку, в которой обосновывал необходимость распространения российской системы образования во всех учебных заведениях Северо-Западного края. По его непосредственному представлению в январе 1831 года вышел императорский указ, который отменил Литовский статут, закрыл Главный трибунал и подчинил всех жителей края общеимперскому законодательству. В судопроизводстве вместо польского языка был введен русский язык.

В январе 1830 года был повышен до чина действительного статского советника. Во время восстания 1830-1831 годов был генерал-полицмейстером и генерал-квартирмейстером при главнокомандующем Резервной армией графом П. А. Толстым, принимал непосредственное участие в разгроме повстанческого движения на территории Виленской, Витебской и Минской губерний. В этот период он занимался организацией гражданского управления на белорусских землях и ведением следственных дел над польскими повстанцами. 9 августа 1831 года Михаил Муравьёв был назначен гродненским гражданским губернатором, а в декабре того же года произведен в генерал-майоры. Будучи гродненским губернатором, Муравьёв снискал себе репутацию бескомпромиссного истребителя крамолы, «истинно русского человека», а также чрезвычайно строгого администратора. В этот период он приложил максимальное количество усилий для ликвидации последствий восстания 1830-1831 годов, а также для русификации управляемой губернии.

Указом императора Николая I от 12 января 1835 года Михаил Муравьёв был назначен военным губернатором города Курска, а также курским гражданским губернатором. На этом посту он проработал вплоть до 1839 года. Сергей Ананьев исследователь политической биографии Муравьёва-Виленского позднее напишет, что основным достижением Муравьёва во время нахождения на посту курского губернатора необходимо считать усиление ревизионного контроля в губернии и налаживание административной сферы. Находясь в Курске, Муравьёв сумел зарекомендовать себя в роли непримиримого борца с лихоимством и недоимками.

С 1839 года начался министерский период службы Михаила Муравьёва. Будущий граф 12 мая 1839 года был назначен директором Департамента податей и сборов. 9 августа 1842 года он стал сенатором, получил чин тайного советника. Со 2 октября того же года — управляющий Межевым корпусом на правах главного директора, а также попечитель Константиновского межевого института. 21 мая 1849 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. 1 января 1850 года — член Государственного совета. 28 августа 1856 года Муравьёву было присвоено звание генерала от инфантерии. В том же году Михаил Муравьёв был назначен председателем Департамента уделов Министерства двора и уделов, 17 апреля 1857 года стал министром государственных имуществ. Работая на этих должностях, он совершал многочисленные экспертно-ревизионные поездки, в которых характеризовался знавшими его людьми принципиальным, жестким и неподкупным чиновником.

После совершения ревизионных поездок он решил приступить к разработке вопроса об отмене в стране крепостного права. Как результат, в конце 1857 года Муравьёв подал в Секретный комитет по крестьянскому делу подготовленную им записку под названием «Замечания о порядке освобождения крестьян». Михаил Муравьёв выступал за постепенное изменение аграрного строя в стране, так, чтобы оно не встретило бы резкого сопротивления на всех уровнях. Позднее он стал противником официально принятого в России проекта отмены крепостного права. Подготовленный им проект отличался от проекта, который лично поддержал император Александр II. Это стало причиной роста напряженности между ними, в конечном итоге Александр II по существу обвинил своего министра в скрытном противодействии проводимой в России политике по крестьянскому вопросу. 1 января 1862 года Муравьев оставил пост министра государственных имуществ, а 29 ноября того же года — должность председателя Департамента уделов. В связи со слабым здоровьем в достаточно почтенном возрасте, на тот момент ему уже было 66 лет, он наконец-то вышел отставку, планируя теперь провести остаток своих дней в тишине и спокойствии размеренной жизни в имении.

Однако планам Михаила Муравьёва о спокойной старости не суждено было сбыться. В 1863 году на Северо-Западный край перекинулось Январское восстание, которое началось в Царстве Польском. По официальной терминологии законодательства Российской империи восстание в Царстве Польском трактовалось, как мятеж. По мере того как ситуация в Северо-Западном крае становилась все более напряженной, канцлер Горчяков настоятельно рекомендовал российскому императору заменить на посту генерал-губернатора края бездеятельного Владимира Назимова на проверенного временем и имеющего опыт работы в крае Михаила Муравьёва. В итоге царь лично принял Муравьёва у себя, а уже 1 мая 1863 года тот стал виленским, гродненским и минским генерал-губернатором и по совместительству командующим всеми войсками Виленского военного округа. Он обладал полномочиями командира отдельного корпуса в военное время, а также являлся главным начальником Могилевской и Витебской губерний. Позднее гродненский историк Орловский напишет, что невзирая на почтенный возраст (66 лет), Муравьёв работал до 18 часов в день, начиная принимать доклады уже в 5 часов утра. Не выходя из своего кабинета, Михаил Муравьёв управлял теперь 6 губерниями.

После прибытия в Северо-Западный край Муравьёвым был предпринят ряд последовательных и довольно результативных мер, направленных на прекращение восстания. Его подход к решению проблемы заключался в убежденности в том, что чем жестче он примется за подавление восстания, тем с меньшим числом жертв и скорее сможет его подавить. Одним из первых предложенных им мероприятий стало обложение высокими военными налогами имений местных польских помещиков. Обоснованием высоких налогов стала мысль о том, что раз поляки обладают деньгами на проведение восстания, то они должны предоставить деньги и на его усмирение. При этом имения польских помещиков, которые были замечены в том, что активно поддерживали восставших, отбирались у них в пользу государства. В результате только этих своих действий Михаил Муравьёв сумел лишить восставших дополнительной финансовой поддержки. В ходе проведенных военных операций войска, подчиненные генерал-губернатору, сумели локализовать партизанские отряды в крае, вынудив их сдаться властям.

Подавление Январского восстания не стало окончанием деятельности Михаила Муравьёва в Северо-Западном крае. Будучи достаточно опытным государственным деятелем, он отлично понимал, что для предотвращения подобных восстаний в дальнейшем нужно коренным образом менять жизнь в крае, вернуть его, как говорил сам генерал-губернатор, на «древнерусский» путь. Обладая на этот раз очень широкими полномочиями, Муравьёв начал реализовывать в крае многое из того, что им было задумано еще в 1831 году. Он последовательно проводил в крае политику основательной русификации, которая по терминологии и представлениям того времени никак не противопоставлялась местной белорусской культуре, напротив, включая ее в себя, как одну из составных частей. Генерал-губернатор относился к белорусам в соответствии с господствующей на тот момент времени концепцией трех ветвей русского народа и энергичным образом поддерживал эмансипацию белорусов от польского культурного доминирования. В конечном итоге благодаря всей своей деятельности и проведению ряда коренных и результативных реформ Михаил Муравьёв смог положить конец польско-католическому доминированию в социально-экономической, общественной и культурно-образовательной сфере над православным белорусским крестьянским большинством Северо-Западного края.

Резиденцией Михаила Муравьёва в Вильне являлся генерал-губернаторский дворец, который оставался его домом вплоть увольнения с должности. Это произошло по его личной просьбе. 17 апреля 1865 года в знак признания его заслуг на посту генерал-губернатора ему был пожалован титул графа с правом написания двойной фамилии Муравьёв-Виленский. При этом императором ему было предоставлено право самому выбрать своего преемника. Так на посту губернатора Северо-Западного края оказался Константин Петрович Кауфман, который позднее прославится в качестве героя Туркестана.

В апреле 1866 года Михаила Муравьёва-Виленский был назначен председателем Верховной комиссии по делу о покушении на жизнь императора Дмитрием Каракозовым. Однако до казни обвиняемого он не дожил, скончавшись 31 августа (12 сентября по новому стилю) 1866 года в Санкт-Петербурге, где и был похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. На его похоронах стоял в почетном карауле Пермский пехотный полк, над которым шефствовал граф Муравьёв. Принял участие в прощальной церемонии и российский император Александр II, который проводил своего подданного в последний путь.

По материалам из открытых источников

Источник