- 9 экспериментов над крысами, которые помогли понять много нового про людей

- Эксперимент №1

- Галеты и эполеты

- Эксперимент №2

- Клубника и алкоголь

- Эксперимент №3

- Вселенная-25

- Эксперимент №4

- Вечный оргазм

- Эксперимент №5

- Супермышь

- Эксперимент №6

- Морфий и развлечения

- Эксперимент №7

- Любовь в невесомости

- Эксперимент №8

- Обжорство

- Эксперимент №9

- Эксперимент над экспериментатором

- Социальная иерархия: эксперимент с крысами

- Материалы по теме

- А вот ещё:

- Животные могут «видеть» магнитное поле

- Магниточувствительные создания

- Навигатор в клюве

- Антенна из нейронов

9 экспериментов над крысами, которые помогли понять много нового про людей

Крысы наряду со свиньями, обезьянами и политиками физиологически и интеллектуально близки к человеку. Поэтому для ученых одно удовольствие над ними издеваться. Грызуны к этому привыкли и зачастую превращают научные эксперименты в веселый крысиный балаган.

Эксперимент №1

Галеты и эполеты

Французский исследователь Дидье Дезор из Университета Нанси опубликовал в 1994 году любопытную работу под названием «Исследование социальной иерархии крыс в опытах с погружением в воду».

Изначально в опыте участвовало шесть классических белых лабораторных крыс. Когда приходило время кормежки, их помещали в стеклянный ящик с единственным выходом наверху. Этот выход представлял собой тоннель-лестницу, спускавшуюся на дно соседнего стеклянного резервуара, наполовину наполненного водой. На стене резервуара с водой размещалась кормушка, к которой крыса, вынырнув из тоннеля на дне, могла подплыть и выхватить оттуда галету. Однако, чтобы съесть ее, животному необходимо было вернуться обратно на твердую поверхность лестницы.

Очень быстро среди шести участников этого эксперимента сформировалась четкая иерархия. Две крысы стали «эксплуататорами»: сами они не плавали, а отнимали еду у трех эксплуатируемых пловцов.

Если же группу увеличивали, результат получался еще более впечатляющий. Доктор Дезор посадил в испытательную клетку двести крыс. Они дрались всю ночь. Утром там лежали три бездыханные жертвы социального катаклизма, а в крысином сообществе сформировалась сложная система подчинения.

«Генералам» еду приносили «лейтенанты», которые отбирали ее у рабочих пловцов. При этом кроме «автономных», образовался еще и класс «попрошаек»: они не плавали и не дрались, а питались крошками с пола. Конечно, доктор Дезор не был бы настоящим ученым, если бы (используем эвфемизм, принятый в научной среде) не пожертвовал своих подопытных науке. После препарирования выяснилось, что все крысы в процессе эксперимента испытывали повышенный уровень стресса. Однако больше всех страдали вовсе не угнетенные пловцы, а эксплуататоры!

В свое время эта работа произвела много шуму, ученые-бихевиористы делали самые мрачные выводы о судьбе общества, бесполезности революций и генетически заложенном в нас инстинкте социальной несправедливости. Взгляд, конечно, мелкобуржуазный, но, думается, что-то в этом есть.

Эксперимент №2

Клубника и алкоголь

Впрочем, крысиная жизнь не всегда ужасна. Возьмем, к примеру, недавний эксперимент в Политехническом университете провинции Марке, Италия, в ходе которого ни одно животное не пострадало. Скорее наоборот.

В процессе опытов крысы на протяжении десяти дней вместе с основной пищей употребляли клубничное пюре из расчета 40 мг на кило веса. После этого им давали алкоголь. Контрольная группа в этот момент употребляла спирт без всяких клубничных церемоний.

Правда, в конце всех счастливых участников эксперимента ждало похмелье, усугубленное изучением состояния слизистой их желудков, которое затеяли исследователи.

Оказалось, что у крыс, употреблявших ягоды, снизилась вероятность возникновения язвы. «Позитивный эффект клубники заключается не только в содержащихся в ней антиоксидантах, — уверяет доктор Сара Тьюлпани, — но и в том, что она стимулирует выработку естественных ферментов в организме». Кто бы спорил! Мы тоже считаем, что в ходе экспериментов с алкоголем многие вещи кажутся очень позитивными. И клубника, безусловно, одна из них.

Эксперимент №3

Вселенная-25

Однажды доктор Джон Б. Калхун решил создать мышиный рай. Взял бак два на два метра, установил в нем перекрытия, проложил систему тоннелей с индивидуальными отсеками и поилками и в начале 1972 года запустил в этот рай четыре пары здоровых, генетически безупречных мышей. В баке всегда было +20 оС, каждый месяц его чистили и набивали кормом и материалом для гнезд.

Во «Вселенной-25», как Калхун назвал бак, царил золотой век. Через сто дней, осознав свое счастье, грызуны начали бешено размножаться. Население удваивалось каждые 55 дней, и никакого изгнания за грехопадение не предвиделось.

Однако еще в момент своего создания «вселенная» была обречена. Ведь номер 25 выбрали неслучайно. Это был уже 25-й эксперимент на крысах и мышах, и каждый раз рай превращался в ад. Мышам, к 315-му дню размножившимся до 600 особей, уже категорически не хватало пространства.

Общество начало стремительно разрушаться. Сформировались любопытные классы: «нонконформисты», которые сгрудились в центре и регулярно нападали на владельцев гнезд, «прекрасные» — самцы, которые не интересовались размножением и ухаживали исключительно за собой, и, наконец, «средний класс», который пытался любой ценой сохранить привычный уклад. В баке процветало насилие, свальный грех и даже каннибализм.

В конце концов 90% самок репродуктивного возраста покинули популяцию и поселились в изолированных гнездах в верхней части бака. На 560-й день со «Вселенной-25» фактически было покончено. Популяция достигла пика в 2200 особей, рождаемость упала, редкие беременности кончались убийством детенышей. Возросшая смертность не спасла рай: последние восемь мышей умерли одна за другой, так и не вернувшись к привычным ролям и не пытаясь завести детенышей!

В своей работе «Плотность популяции и социальные патологии» Калхун вместе со «Вселенной-25» похоронил и все человечество: «Еще до того, как нам перестанет хватать ресурсов, люди задохнутся в своих городах!» Хотелось бы сказать: не дождется! Но…

Эксперимент №4

Вечный оргазм

Возможно, ты слышал про классический эксперимент 50-х годов, в ходе которого психологи Олдс и Миллер нечаянно обнаружили в мозге у крыс зону «чистого счастья». Не будем преувеличивать благие намерения ученых: изначально они планировали доставить крысам боль.

Однако, расположив электроды почти в самом центре мозга, ученые неожиданно обнаружили, что крыса снова и снова нажимает на рычаг, замыкающий электрическую цепь. Дальнейшие эксперименты показали, что некоторые особи готовы нажимать на рычаг практически беспрерывно, по 2000 раз в час, забыв про сон и еду.

Ни половозрелые самки, ни физическая боль не могли остановить самца на пути к заветной «кнопке удовольствия». Лимбические зоны головного мозга, которые стимулировали у крыс в ходе этого эксперимента, сформировались на самой заре эволюции. Они есть у всех млекопитающих, включая человека, — правда, до сих пор не очень понятно, за что они отвечают.

Так вот, недавно были обнародованы записи других ученых, которые не совсем легально проводили похожие опыты на пациентах психиатрических лечебниц. Суть «чистого счастья» оказалась на редкость проста: люди описывали это ощущение как… восхитительный оргазм.

Эксперимент №5

Супермышь

В 2007 году Ричард Хэнсон и Парвин Хакими из Университета Кейс Вестерн Резерв в Огайо модифицировали мышиный геном и вывели около 500 супермышей, которые были в несколько раз более выносливы, чем их сородичи.

Мышиные супергерои не только могли бежать без отдыха в течение шести часов, в то время как обычная мышь выдыхается после получаса, но и жили дольше, сохраняя репродуктивные способности до самой старости, а также потребляли на 60% больше корма, чем контрольная группа, при этом оставаясь более стройными и спортивными.

Замечательный эксперимент не только доказал, что посредством модификации всего одного гена можно существенно ускорить метаболизм живого существа, но и то, что людям в ближайшее время ничего такого не светит. Специальная комиссия сочла, что даже думать об этом неэтично. Так что даже не думай!

Эксперимент №6

Морфий и развлечения

В конце 1970-х годов канадский исследователь Брюс К. Александер пришел к выводу, что крысам не хватает развлечений (вообще-то создается ощущение, что к такому выводу пришли все ученые из нашей подборки и крысы тут совершенно ни при чем). Доктор Александер не был слишком оригинальным: он решил исследовать формирование наркотической зависимости.

Канадский ученый вызвался доказать, что устойчивое привыкание крыс к наркотикам, которое доказывают многочисленные опыты, вызвано тем, что подопытные животные были заперты в тесных клетках и им не оставалось ничего другого, кроме как развлекать себя инъекциями.

Для подтверждения своей теории доктор Александер построил своеобразный крысиный парк развлечений — просторное жилище, в котором были тоннели, беличьи колеса, мячи для игры, уютные гнезда и обилие пищи. Туда заселили 20 разнополых крыс.

Контрольная же группа теснилась в классических клетках. И тем и другим были поставлены две поилки, в одной из которых была обычная вода, а в другой — подслащенный раствор морфия (крысы — сластены и поначалу отказываются пить наркотический раствор из-за его горечи).

В итоге теория Александера полностью подтвердилась. Жители клеток очень быстро подсаживались на морфий, а вот счастливые обитатели парка поголовно игнорировали наркотик.

Правда, некоторые из парковых крыс пробовали воду с морфием несколько раз, словно желая удостовериться в полученном эффекте (как правило, это были самки), но ни одна из них не показала признаков регулярной зависимости.

Как и положено творцу, доктор Александер не мог отказать себе в удовольствии поиграть судьбами своих подопечных и на определенном этапе поменял местами некоторых парковых и клеточных крыс. Вполне логично, что грызуны, скоропостижно и необъяснимо оказавшиеся в стесненных жилищных условиях, немедленно пристрастились к морфию. А вот те, кто был перемещен в парк из клеток, оказались более хитрыми. Они продолжали употреблять наркотик, только менее регулярно — ровно в той степени, чтобы сохранять эйфорию, но быть в состоянии исполнять свои основные социальные функции.

Вообще-то опыты доктора Александера кардинальным образом поколебали главенствующую в медицинских кругах теорию о химическом происхождении опиоидной зависимости, которую наркоман не в состоянии контролировать. Но научное сообщество сделало вид, будто ничего не было, эксперимент замяли. А вот мы не претендуем на научность, нам можно!

Эксперимент №7

Любовь в невесомости

Да, крысам удалось испытать то, что нам с тобой только снилось, — спаривание в невесомости! Дело, правда, оформлено второпях, так как опыт был сильно ограничен по времени: он происходил в рамках полетов специального экспериментального аппарата «Фотон».

Возить крысиные клетки на МКС, где животные могли бы спариться с чувством, толком и расстановкой, — дело слишком дорогостоящее. Система крысиного жизнеобеспечения в невесомости занимает кучу места, а это самый важный ресурс на орбитальной станции.

Можешь, кстати, гордиться: в деле спаривания крыс в невесомости мы впереди планеты всей, так как именно наши ученые проводили этот опыт на «Фотоне».

Увы, его результат вряд ли можно назвать удачным. По всем признакам, спаривание состоялось, однако беременности у самок так и не наступило. Впрочем, если отвлечься от крыс, в большинстве случаев это никак не минус, а очень даже плюс.

Эксперимент №8

Обжорство

Пожалуй, научным крысам удалось поучаствовать во всех грехах человечества (не без помощи ученых, конечно). Такой примитивный грех, как обжорство, тоже не обошли стороной. Для его полноценного воплощения братья Луис и Теодор Зукеры вывели специальных генетически модифицированных крыс, которые гордо носили имена своих создателей.

Собственно, все предназначение зукеровских крыс состояло в том, чтобы всю жизнь поглощать пищу. Они обладали повышенным чувством голода и могли весить в два раза больше своих немодифицированных предков. Крысы поплатились за свои грехи еще в этой жизни: у них был повышенный уровень холестерина в крови и целый букет болезней.

Эксперимент №9

Эксперимент над экспериментатором

Логическим завершением этой череды беспощадных экспериментов над животными, мы считаем, стал эксперимент над людьми с участием крыс, который провел психолог доктор Розенталь в Гарварде в 1963 году. Он предложил своим студентам потренировать крыс проходить лабиринт.

При этом половине студентов было сказано, что у них крысы специальной интеллектуальной породы, которая очень быстро обучается. Вторая половина студентов работала с «обычными крысами». После недельной тренировки учителя «интеллектуальных» грызунов получили ощутимо более высокие результаты, чем студенты, которые тренировали «обычных».

Как ты, вероятно, догадался, крысы были абсолютно одинаковыми. Что ж, во-первых, это доказывает, что никогда не надо верить первому встречному профессору и соглашаться на сомнительные эксперименты: не факт, что ты в итоге не окажешься их объектом. Во-вторых, верить и соглашаться — в некоторых случаях означает получать завышенный результат абсолютно на пустом месте!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Социальная иерархия: эксперимент с крысами

Дидье Дезор, исследователь лаборатории биологического поведения университета Нанси (Франция), провел исследование поведения крыс, которое показало результаты, интересные для психологов.

С целью изучения плавательных способностей крыс он поместил в одну клетку шесть зверьков. Единственный выход из клетки вел в бассейн, который необходимо было переплыть, чтобы добраться до кормушки с пищей.

В ходе эксперимента выяснилось, что крысы не плыли вместе на поиски пищи. Все происходило так, как будто они распределили между собой социальные роли: были два эксплуататора, которые вообще никогда не плавали, два эксплуатируемых пловца, один независимый пловец и один не плавающий козел отпущения.

Процесс потребления пищи происходил следующим образом. Две эксплуатируемые крысы ныряли в воду за пищей. По возвращении в клетку два эксплуататора их били до тех пор, пока те не отдавали свою еду. Лишь когда эксплуататоры насыщались, эксплуатируемые имели право доесть остатки пищи.

Крысы-эксплуататоры сами никогда не плавали. Чтобы наесться досыта, они ограничивались тем, что постоянно давали взбучку пловцам. Автоном (независимый) был довольно сильным пловцом, чтобы самому достать пищу и, не отдав ее эксплуататорам, самому же и съесть. Наконец, козел отпущения, которого били все, боялся плавать и не мог устрашать эксплуататоров, поэтому доедал крошки, оставшиеся после остальных крыс.

То же разделение — два эксплуататора, два эксплуатируемых, один автоном, один козел отпущения — вновь проявилось в двадцати клетках, где эксперимент был повторен.

Чтобы лучше понять механизм крысиной иерархии, Дидье Дезор поместил шесть эксплуататоров вместе. Крысы дрались всю ночь. Наутро были распределены те же социальные роли: автоном, два эксплуататора, два эксплуатируемых, козел отпущения.

Такой же результат исследователь получил, поочередно поместив в одной клетке шесть эксплуатируемых крыс, затем шесть автономов и шесть козлов отпущения.

В результате выяснилось: каков бы ни был предыдущий социальный статус индивидуумов, они всегда, в конце концов, распределяют между собой новые социальные роли.

Исследователи университета Нанси продолжили эксперимент, исследуя мозг подопытных крыс. Они пришли к неожиданному на первый взгляд выводу, что наибольший стресс испытывали не козлы отпущения или эксплуатируемые крысы, а как раз наоборот — крысы — эксплуататоры.

Несомненно, эксплуататоры очень боялись потерять свой статус привилегированных особей в крысином стаде и очень не хотели, чтобы однажды их самих вынудили работать.

Материалы по теме

А вот ещё:

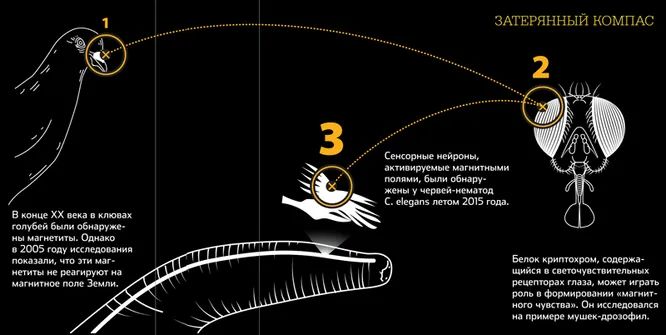

Животные могут «видеть» магнитное поле

Далеко не все земные организмы ограничены чувствами, которые доступны человеку. Некоторые из них обладают своеобразными сверхспособностями – к примеру, могут ориентироваться в пространстве по магнитному полю Земли. Долгое время механизм этого «магнитного чувства» вызывал споры, однако 2015 год положил дебатам конец.

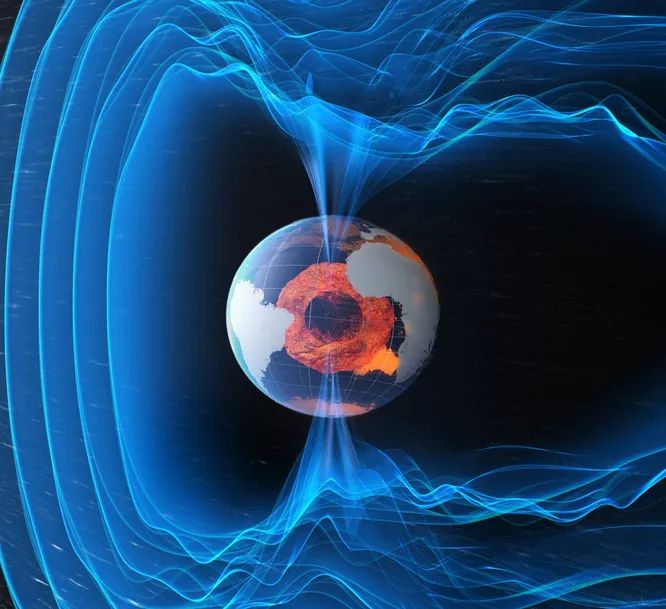

Со школьной скамьи мы знаем, какая именно сила ограждает все живое на нашей планете от смертоносного солнечного ветра: это магнитное поле Земли, порождаемое движением жидкого планетарного ядра и отражающее опасное космическое излучение. На поверхности Земли сложно найти такое место, где можно было бы изолировать себя от этого поля. И все же в нашей повседневной жизни мы крайне редко замечаем его воздействие.

«Мы», однако, это только Homo sapiens. Вид, который, как принято считать, обладает лишь пятью «традиционными» чувствами: зрением, слухом, обонянием, осязанием и вкусом. Природа моделью «пяти чувств» не ограничилась. Эволюция создала существ, которые способны воспринимать более полную картину физической реальности, чем люди, используя в своем сенсорном арсенале даже столь фантастические виды чувств, как ориентация в пространстве по магнитному полю Земли. Это явление — ощущение магнитного поля — называется магниторецепцией.

Но каким организмам и для решения каких задач могло понадобиться столь экзотическое по человеческим меркам чувство?

Магниточувствительные создания

«Такие животные, как птицы и бабочки, рутинно пересекали континенты задолго до того, как человек изобрел самолет. Как и пилоты, эти животные опираются на важный инструмент — компас, чтобы достигнуть пункта назначения ночью или в тумане», — рассказал «Популярной механике» специалист в области нейробиологии профессор Джонатан Пирс-Шимомура из Техасского университета в Остине.

Впервые ученые заметили, что птицы чувствительны к магнитному полю Земли, в конце XIX века. Позже произошли две мировые войны, в ходе которых для доставки важных сообщений активно использовали почтовых голубей. За время Второй мировой войны союзники доставили на европейский континент 16 000 почтовых птиц. Лишь 1% сообщений, отправленных с голубями, были зашифрованы — птицы настолько точно находили своих адресатов, что в дополнительных мерах осторожности не было необходимости.

Когда военная слава голубей дошла до научного сообщества, ученые задались вопросом — что же делает этих птиц столь искусными навигаторами?

Следующие десятилетия прошли в попытках подтвердить и объяснить этот феномен. Каких только способностей у голубей не нашли: возможность «слышать» сверхнизкие частоты, видеть ультрафиолет, ориентироваться по звездам и Солнцу. Однако даже такого впечатляющего списка было недостаточно, чтобы объяснить способность голубей и некоторых других птиц ориентироваться в пространстве и определять свое местонахождение по отношению к условному гнезду.

Только в середине 1960-х с гипотезы о магниточувствительности стряхнули пыль, а воззрениям тех времен был брошен вызов (тогда все считали, что птицы используют для ориентации в основном звезды и Солнце). Сначала немецкий ученый Ганс Фромм заметил, что птицы, даже находясь в изолированной комнате, где не видно Солнца и звезд, не теряли способности к ориентации. Фромм предположил, что дело в магнитном поле, однако дальнейшие опыты с помещением птиц в искусственные магнитные поля никаких значимых результатов не дали.

Бурый кожан из рода гладконосых летучих мышей ориентируется по магнитному полю Земли в полете. Способности к магниторецепции обнаружены и у других млекопитающих, в том числе у мышей, кротов и даже оленей.

Затем Вольфганг Вилтшко, также из Германии, решил провести собственный эксперимент с целью проверить, является ли причиной феномена чувствительность птиц к радиоизлучению. Вилтшко использовал ту же самую стальную комнату, что и Фромм: разработанное для имитации условий космоса устройство частично экранировало магнитное поле Земли. Он продержал птиц-зарянок в этой комнате значительно дольше, чем Фромм. Спустя три дня ученый к своему удивлению обнаружил, что птицы успешно научились ориентироваться по линиям слабого магнитного поля, в котором оказались. Это был первый эксперимент, который достоверно продемонстрировал магниторецепцию у животных.

Оказалось, что Фромм держал птиц в слишком сильных магнитных полях, недоступных их восприятию. Вилтшко же использовал слабые магнитные поля, и результаты удалось повторить. В статье 1966 года ученый суммировал: «Зарянки не ориентируются, если держать их в очень слабом магнитном поле. Однако если держать их в таком поле дольше трех дней, то они могут переориентироваться. И если затем изменить горизонтальный компонент этого слабого магнитного поля, поменяв магнитный север, то птицы учтут эти перемены».

Позже, в 1972 году, появился сам термин «магниторецепция». Новая исследовательская ниша привлекла множество ученых, и к 2015 году способность к магниторецепции смогли обнаружить у бактерий (так называемых магнитотактических), домашних кур, млекопитающих вроде европейской лесной мыши и замбийского землекопа, а также у некоторых видов летучих мышей, лис и оленей.

Несмотря на очевидный прогресс в изучении магниторецепции, ученые до сих пор не могут договориться об ответе на один ключевой вопрос: каков физиологический механизм «магнитного чувства»? Иными словами, какие именно части организма и каким образом за него отвечают?

В отличие от многих круглых червей (нематод), Caenorhabditis Elegans не паразитирует, а живет «на свободе». C. elegans — это первый многоклеточный организм, геном которого был полностью секвенирован. У этих нематод два пола: самцы и гермафродиты.

Навигатор в клюве

«Хотя уже ясно, что животные используют чувствительность к магнитному полю Земли для навигации в пространстве, механизм этой способности остается неясен. Используют ли они свои глаза или уши? Магнитное поле нашей планеты легко проходит сквозь тела животных, так что «сенсор» может оказаться даже глубоко внутри мозга», — рассказал профессор Пирс-Шимомура.

Две гипотезы, выработанные в результате многочисленных экспериментов, считают основными. Первая — наличие в некоторых частях организма магнетитов (Fe3O4), — оксидов железа, наиболее сильных магнитов среди всех когда-либо обнаруженных на Земле природных минералов. Предполагается, что при контакте с магнитным полем Земли этот минерал намагничивается, в процессе передавая понятный мозгу животного сигнал.

В конце XX века магнетиты были обнаружены в клювах некоторых птиц, включая голубей. Ученые предположили, что эти минералы и ответственны за работу «внутреннего компаса». Но исследования в начале XXI века многих заставили разочароваться в этой идее. В частности, в 2005 году появилась работа, в рамках которой было показано, что магнетиты в клювах голубей не реагируют на магнитное поле Земли.

А в 2012 году группе ученых из Университетского колледжа Лондона удалось продемонстрировать, что те самые клетки с магнетитами, которые ранее обнаружили в клювах голубей, являются на самом деле макрофагами, неспособными к передаче электрического сигнала. Открытие автоматически лишило эти клетки ответственности за магниторецепцию, заметно навредив имиджу «магнетитной» гипотезы.

Вторая гипотеза, которая набрала популярность уже в 2000-е годы, основывается на исследованиях светочувствительного (к синей части спектра) белка криптохрома, расположенного в сетчатке глаза. Криптохром участвует в регуляции суточных, или циркадных, ритмов у животных и растений. Причем существует два типа этого белка: первый встречается исключительно у беспозвоночных и регулирует суточные ритмы светозависимым способом; криптохром второго типа характерен также для позвоночных и, скорее всего, регулирует суточные ритмы независимо от света.

Согласно результатам экспериментов, проведенных с целью выяснить роль криптохрома в механизме магниторецепции, оба типа белка, возможно, могут участвовать в формировании «магнитного чувства». Одно из наиболее известных и наглядных исследований в этой области было проведено в 2008 году группой из Массачусетского университета.

Мушки дрозофилы были помещены в специальный освещенный лабиринт, где их приучили питаться вблизи источника электромагнитного поля. В ходе опыта мушки не смогли найти путь к своей кормушке после того, как ученые «выключили» их криптохром путем блокировки синего участка и ультрафиолета в спектре освещения лабиринта. При «включении» криптохрома насекомые вновь смогли с легкостью найти кормушку-магнит.

Эти результаты позволили ученым предположить, что криптохром все же играет определенную роль в формировании у животных «магнитного чувства». Физиологически за выполнение такой функции могут отвечать особые химические реакции, называемые реакциями пар радикалов: под воздействием света определенной длины волны две части одной молекулы (или просто близко расположенные молекулы) могут запустить каскадную реакцию, которая трансформируется в сигнал для содержащей эту молекулу клетки. Клетка, в свою очередь, оказывается способна передать этот сигнал мозгу. Именно такой механизм, возможно, лежит в основе участия криптохрома в процессе магниторецепции.

Антенна из нейронов

17 июня 2015 года на сайте журнала eLife была опубликована статья, которая вдохнула в область изучения магниторецепции новую жизнь. Впервые ученым удалось найти чувствительные к магнитному полю Земли нейроны и доказать, что они отвечают за работу «магнитного чувства» у животного — в данном случае у червя нематоды C.elegans.

Наш консультант профессор Пирс-Шимомура, один из авторов этого исследования, рассказал, как команде его научной лаборатории удалось совершить это открытие. Нематода C. elegans выбрана неслучайно: ранее при изучении червей этого вида у них были найдены молекулы, отвечающие за обоняние и осязание, которые, как выяснилось, используются и другими животными, в том числе человеком.

Сотрудники лаборатории заметили, что C. elegans при перемещениях почему-то стремится к магниту для холодильника. Чтобы выяснить, относится ли это как-то к магниторецепции, ученые решили проверить, как будут двигаться черви в условиях динамичных магнитных полей. Червей запустили в специальную трубку, вокруг которой искусственно генерировали магнитные поля. Когда трубу ориентировали в соответствии с магнитными полюсами (к примеру, север-юг, запад-восток), нематоды ползали по трубе хаотично. В условиях же вертикальной ориентации трубы черви стали постоянно ползти вниз.

«Ощущение низа черви получали от магнитного поля Земли, так как когда мы искусственно поменяли магнитное поле вокруг трубки, то нематоды стали ползти вверх», — пояснил профессор. Поведение нематод полностью согласуется с тем, как эти черви обычно мигрируют в Южном полушарии, где магнитное поле направлено вверх.

Чтобы определить, каким образом C.elegans чувствуют магнитное поле Земли, ученые точечно разрушили набор сенсорных нейронов червя с помощью специальных мутаций. Повреждение одного набора таких сенсорных нейронов, названных AFD-нейронами, приводило к неспособности червей к магнитной ориентации и остановке вертикального перемещения.

Затем ученые обнаружили, что AFD-нейроны можно активировать магнитными полями. Соответствующая реакция нейрона была получена даже после разрушения его синаптических связей. Это доказало, что AFD-нейроны сами по себе магниточувствительны.

«AFD-нейроны на своих концах обладают впечатляющей структурой, напоминающей антенну, которая может функционировать подобно компасу наномасштабов и гнуться в соответствии с магнитным полем Земли», — пояснил профессор.

По мнению ученого, дальнейшие исследования молекул, обеспечивающих магниточувствительность C. elegans, могут привести к обнаружению аналогичных скрытых молекул в других животных, к примеру, птицах и бабочках. Таким образом, совершенное открытие не только углубило наше понимание феномена магниторецепции у животных, но и, возможно, приблизило нас к полному описанию физиологического механизма этой удивительной способности.

Источник