- Старец Паисий Святогорец: Как победить гнев?

- Гнев — враг мира Божия

- Обратим гнев против страстей

- Почему мы гневаемся

- «Гневайтеся, и не согрешайте»

- «Уготовихся и не смутихся»

- Как победить гнев

- Как бороться с гневом?

- Гнев – та ложка дегтя, которая портит бочку меда

- Гневаясь по-мирскому справедливо, мы ничего не исправляем

- Может ли гнев быть праведным?

- Гнев должен быть направлен против своего греха

- Главное оружие

- Жесткие меры должны употребляться по необходимости и вызывать сокрушение

- Сколько терпеть?

- Пока мы в плену у гнева, наши молитвы Небесами не принимаются

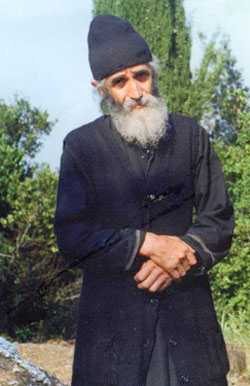

Старец Паисий Святогорец: Как победить гнев?

Старец Паисий Святогорец будет прославлен в лике святых в ближайшее время, сообщает сайт «Святая гора». Недавно состоялась канонизация старца Порфирия Кавсокаливита; ожидается прославление и других афонских подвижников. Старец Паисий особенно любим в России — книги с его поучениями разошлись огромными тиражами. Добрая и простая беседа старца доступна и понятна и тем, кто только начинает свой пути в православии, и тем, кто уже много лет в Церкви.

Гнев — враг мира Божия

Обратим гнев против страстей

— Геронда, я хочу освободиться от гнева. Вижу, на сколько неуместен для монаха гнев.

— Гнев, чистый гнев — это сила души. Если человеку от природы кроткому это свойство его характера помогает в духовном совершенствовании, то человеку гневливому в два раза больше пользы от силы, которая заключена в его характере, только бы он эту силу гнева использовал против страстей и против лукавого. Если он не будет пользоваться этой силой правильно, то ей воспользуется диавол. Если человек по природе мягкий не постарается приобрести мужества, то не будет способен к большим делам. А гневливый, если решится на что-то большое и обратит свой гнев против зла, то считай дело сделано. Поэтому высот в духовной жизни достигают люди, в которых есть искра сумасбродства.

— Значит, геронда, мне нужно было бы гневаться на диавола, а не на сестёр.

— Видишь ли, вначале человек гневается на других, потом, если будет подвизаться, станет гневаться на тангалашку, а в конце приходит к тому, что гневается только на своего ветхого человека, на свои страсти. Потому старайся гневаться только на тангалашку и на свои страсти, а не на сестёр.

— Геронда, мои гнев и упрямство — это детские страсти?

— Нет, дорогая! Понятно, если маленький ребёнок злится, стучит ножками и кричит «не хочу, не буду!» Но с возрастом он должен от этого избавиться, сохранить только детскую простоту, непосредственность, а не свои детские глупости. Видишь, некоторые потом до чего доходят! Бьются в гневе головой о стенку — хорошо, что Бог так устроил, что у людей крепкая голова, поэтому с ними ничего не случается! Другие рвут на себе одежду! Был человек, который каждый день в гневе рвал на себе рубашку. Рвал на кусочки, чтобы не срываться на других.

— Получается, что гнев — это вымещение злобы?

— Да, но не лучше ли вымещать злобу на своём ветхом человеке, чем на других?

Почему мы гневаемся

— Мне кажется, что я не гневаюсь, а просто раздражаюсь.

— Это как? Если разражаешься, то должна посмотреть, нет ли в тебе страсти гнева. Одно дело, если человек в раздражении скажет резкое слово, потому что он устал, у него что-то болит, есть какие-то проблемы и т. д. Иной и на приветствие может ответить: «Да отстань ты!» — хотя ему ничего плохого не сказали, сказали только «здравствуй». Но человек устал, ему больно, поэтому так и реагирует. Ведь даже самый терпеливый ослик, если его перегрузить, будет лягаться.

— Когда у меня нет мира с собой, то меня раздражает любая мелочь.

— Если у тебя нет мира с самой собой — значит, у тебя духовное недомогание и неудивительно, что ты так реагируешь. Если человек болен, он иногда устаёт даже от звуков речи. То же самое, когда он в плохой духовной форме, у него нет трезвения, терпения, снисходительности.

— Геронда, почему я гневаюсь по малейшему поводу?

— Гневаешься, потому что думаешь, что всегда виноваты другие. В тебе гнев происходит от того, что ты принимаешь относительно других помыслы, приходящие слева.

Если будешь принимать помыслы, приходящие справа, то не будешь обращать внимания на то, что тебе сказали и как сказали. Будешь принимать ответственность на себя и не будешь гневаться.

— Но, геронда, я не могу поверить, что всегда виновата именно я.

— Похоже, что в тебе есть скрытая гордость. Смотри, осторожно, ведь гнев несёт в себе самооправдание, гордость, нетерпение, наглость.

— Геронда, почему сегодня люди так легко раздражаются?

— Сейчас и мухи раздражаются! У них упрямство, настойчивость! Раньше, если ты муху отгонял, она улетала. Теперь упорно сидит… Но правда и то, что сегодня и некоторые виды деятельности не только не помогают обретению душевного спокойствия, но могут и спокойного от природы человека сделать нервным.

— Почему теперь, когда живу в монастыре, не гнева юсь, а в миру сильно гневалась?

Часто из-за внешних причин человек испытывает недовольство и срывается, потому что не испытывает удовлетворения от того, что делает и хочет чего-то другого. Но такое раздражение, как внешняя пыль, оно исчезает, когда человек находит то, к чему стремится.

«Гневайтеся, и не согрешайте»

— Геронда, негодование происходит от эгоизма?

Не всегда. Есть и праведный, священный гнев. Пророк Моисей скрижали с заповедями держал в руках, но, когда увидел, что израильтяне приносят жертву золотому тельцу, в священном гневе бросил их на землю и разбил. Прежде чем подняться на гору Хорив, где он должен был получить заповеди, Моисей сказал израильтянам, что они должны делать до его возвращения. К тому же они и сами видели молнии и слышали гром на вершине Хорива, но, так как Моисей долго не возвращался, они стали искать себе бога. Пошли к Аарону и сказали ему: «Мы не знаем, что случилось с Моисеем. Кто нас теперь поведёт? Сделай нам богов, чтобы они вели нас». Аарон сначала не соглашался, но потом уступил. Люди взялись за работу. Построили печь, побросали в неё всё золото, которое им дали египтяне перед исходом из Египта, и сделали целого золотого тельца. Водрузили его на большой камень и стали пить и веселиться. «Он поведёт нас», — говорили люди. Тогда Бог сказал Моисею: «Иди скорее вниз, потому что народ изменил Мне». Спускаясь с Синая, Моисей услышал крики. Иисус Навин, который ждал его внизу, говорит: «Что случилось? Пришли иноплеменники!» «Это не боевые крики, это веселье», — ответил ему Моисей. Они подошли ближе, увидели, как люди веселятся, потому что золотой телец поведёт их в Землю обетованную! Видишь, телец-то был золотой. Вознегодовал Моисей, бросил на землю и разбил скрижали с заповедями.

Человек духовный может рассердиться, вознегодовать, закричать, но по серьёзному духовному поводу. Внутри у него нет зла, и другим он зла не причиняет. «Гневайтеся и не согрешайте» — не так ли говорит ли пророк Давид?

«Уготовихся и не смутихся»

— Геронда, как же мне преодолеть гнев?

— Задача в том, чтобы не доходить до гнева. Молоко, если не успеешь вовремя снять его с огня, поднимается и сразу убегает.

— А как не доходить до гнева?

— Необходимо бодрствование. Следи за собой и сдерживай свой гнев, чтобы страсть не пустила в тебе корни. А иначе, даже если ты потом захочешь вырубить её топором, она постоянно будет давать новые побеги. Помни сказанное пророком Давидом: «Уготовихся и не смутихся». Знаешь, как один монах поступал? Выходя из кельи, он крестился и говорил: «Боже мой, сохрани меня от искушений». Он был готов к встрече с искушением. Словно стоял на страже. Смотрел, с какой стороны придёт искушение, чтобы защититься от него. Если какой-нибудь

брат делал ему что-то плохое, он был готов и отвечал ему кротостью и смирением. То же делай и ты.

— Геронда, иногда, когда бывает искушение, я себе говорю: «Промолчу», но под конец не выдерживаю, срываюсь.

— Что значит срываюсь? А сорванное потом куда девается? Сгорает? Похоже, в тебе мало смирения, поэтому ты доходишь до определённого предела, а потом срываешься. Нужно ещё чуть-чуть смирения. Прежде чем заговорить, прочитай два-три раза молитву Иисусову, для просвещения. Одна женщина, когда сердилась, сначала читала «Верую» и потом открывала рот. Мирские люди, а, видишь, как подвизаются!

— Что делать, если мне не нравится манера поведения одной из сестёр?

— Относись к сестре по-доброму. Постарайся оправдывать её с любовью. Это поможет тебе приобрести естественным образом постоянное хорошее духовное расположение. И когда к тебе придёт страсть гнева, то найдёт твоё сердце занятым любовью и, не имея места, где остановиться, уйдёт.

Смирением и молчанием мы побеждаем гнев

— Геронда, как человек может победить гнев?

— Смирением и молчанием мы побеждаем гнев. Почему мы называем змею мудрой? Хотя у неё есть сильное оружие, яд, и она может причинить нам вред, но стоит ей услышать небольшой шум, она сразу уползает: не идёт напролом, уступает место нашему гневу. Так и ты, если кто-нибудь заденет тебя словом, не отвечай. Молчанием ты обезоруживаешь человека. Однажды кот Дикас у меня в келье собирался придушить лягушонка. Лягушонок сидел без движения, и Дикас оставил его в покое и ушёл. Лягушонок своим молчанием и смирением… победил кота. Но стоило бы ему хоть немного пошевелиться, Дикас схватил бы его, стал бы бросать и бить, как бубен.

— Когда у нас с сестрой бывают разногласия и каждая стоит на своём, то мы заходим в тупик, и под конец я раздражаюсь.

— Видишь ли, одна из двух должна смириться и уступить, иначе никак. Если два человека хотят пронести в маленькую дверь длинную доску, кто-то из них должен зайти первым, другой за ним: по-другому они не смогут её занести. Когда каждый стоит на своём, это всё равно, что бить камень о камень — только искры летят. Жители Фарасы, когда кто-то стоял на своём, говорили: «Пусть твой козёл будет козочкой, а мой козлёнком» (козочка имеет большую ценность, так как даёт приплод), — и так избегали ссоры. Во всяком случае, тот, кто уступает, оказывается в выигрыше, потому что чем-то жертвует, и это приносит ему радость и мир.

— А если человек внешне ведёт себя правильно и уступает, а в душе возмущается?

— Это значит, что в нём ещё жив ветхий человек, и он с ним борется.

— Но почему, геронда, хотя он и правильно себя ведёт, но внутреннего мира не имеет?

— Как же у него будет мир? Чтобы у человека был мир, он должен и внутренне быть правильно сориентирован. Тогда уходит гнев, беспокойство, и в человека входит мир Божий. А когда приходит душевный покой, то уничтожает чад гнева, душевные очи очищаются, и человек начинает видеть ясно. Поэтому Христос именно о «миротворцах» говорит, что они «сынове Божии нарекутся» (Мф. 5, 9).

Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. «Слова». Том V. «Страсти и добродетели». Издательский дом «Святая Гора», М., 2008

Источник

Как победить гнев

Протоиерей Георгий Нейфах

Гнев — это грех. Как бороться с гневом? Может ли он быть праведным? На эти вопросы Вам ответит протоиерей Георгий Нейфах в данной статье!

Как бороться с гневом?

Протоиерей Георгий Нейфах (1952–2005) был ученым-биологом, в 31 год крестился. Оставив научную деятельность в престижном столичном исследовательском институте, он переехал в село Успенка Касторенского района Курской области, чтобы служить псаломщиком в местном храме. В 37 стал священником. Служил настоятелем Успенского храма в городе Курчатове, шесть последних лет возглавлял Курчатовское благочиние Курской епархии. В течение многих лет батюшка окормлялся у отца Иоанна (Крестьянкина), и это воспитало в нем серьезное отношение к пастырскому долгу и помогло раскрыть дар рассуждения, столь важный при разъяснении духовных вопросов.

Беседы «О страстях и покаянии» обращены к современным христианам, живущим обычной мирской жизнью. Не случайно второе название книги – «Аскетика для мирян». Можно ли среди растущих соблазнов мира сохранить христианские ценности? Как уберечь душу от смертных грехов – страсти чревоугодия, сребролюбия, блуда, гордости и других? В чем смысл покаяния? Как правильно проходить путь Божий? Такие непростые, но так необходимые всем нам вопросы подробно рассматриваются в этой книге. Предлагаем вашему вниманию беседу о грехе гнева.

Гнев – та ложка дегтя, которая портит бочку меда

Мы долго откладывали. Несколько раз эту беседу переносили. Сегодня, наконец, будем говорить о гневе. Дошли мы, «докипели» до этого состояния.

Эта страсть, конечно, всем знакома. Если некоторые вещи из тех, о которых мы говорили раньше, может быть, к счастью, кому-нибудь были неведомы, то уж про страсть гнева я могу положить голову на отсечение, что она, к сожалению, в большей или меньшей степени знакома всем присутствующим.

И здесь не надо радоваться малой степени знакомства, потому что это – та ложка дегтя, которая портит бочку меда. Святые Отцы, многими подвигами достигшие безгневия удивительной силы, единодушно свидетельствуют, что ничто так не отгоняет благодать Духа Святаго от нашего сердца, как гнев [i] . Так что не надо утешаться мыслью, что я гневаюсь немножко, а другие гневаются сильнее, тем более что всегда можно найти кого-нибудь, кто что-нибудь делает еще хуже, чем мы. Это путь в духовном смысле тупиковый, погибельный. А кроме того, по свидетельству святых Отцов бесы гнева маскируются, чтобы не вызывать нашего беспокойства. Чтобы оставлять нас в беспечности, они не разворачиваются в полную силу, довольствуясь малой, но достаточной дозой яда с тем, чтобы более сильная доза не возбудила нас к борьбе с ними. Я, как исповедующий священник, часто слышу: «Я мгновенно всем прощаю: сейчас погневался, сковородкой запустил, а через пять минут уже люблю как родного». Человек утешает себя тем, что хоть и вспыльчив, но быстро отходит. Преподобный Иоанн Лествичник пишет по этому поводу, что бесы гнева так себя специально ведут, чтобы оставить человека в беспечности относительно своей болезни (Слово 8, гл. 9).

К сожалению, обычно мы видим это не у себя, а у других. Что ж, будем учиться у других. Мы видим, что происходит с человеком, пораженным страстью гнева. Этот человек, вообще говоря разумный, вдруг теряет всякую объективность. И в отношении предмета его гнева с ним невозможно говорить, невозможно ему что-то объяснить, он не слушает разумных слов. Если он что-то хочет сделать, то никаких разумных действий у него не получается [iii] . И здесь не важно, какой предлог у гнева.

Чему нас учит мирская мораль? Что бывает гнев справедливый и несправедливый, правильный и неправильный. Одно дело, когда ты сам обижаешь человека, другое дело, когда он тебя обидел, а ты ему только отвечаешь обидой на обиду. Второе как бы и допустимо. Суды специально разбираются, кто кого первый обидел. Если ты первый обидел, то будешь виноват, а если ты отвечал обидой за обиду, то ты будешь прав. Даже Божий закон до пришествия благодати Христовой и тот как бы давал место этой мирской морали, когда в Ветхом Завете говорилось: «Око за око, зуб за зуб» (Исх. 21, 24). Не то чтобы Бог изменился, Бог был Тот же. Уже в Ветхом Завете, и в Притчах и в псалмах, говорится о том, чтобы гнев изгонялся. Я вам уже цитировал псалом: «Смятеся от ярости око мое». А вот, например, слова Соломона: «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города» (Притч. 16, 32). Это слова Ветхого Завета, но это слова для лучших, для людей, духовно выдающихся, людей, стремящихся к духовному совершенству. А для общенародного закона, по жестокосердию людей, даже Господь допускал во времена Ветхого Завета справедливую месть, справедливый гнев. Он только ограничивал его законом и говорил: «Око за око, зуб за зуб». То есть если тебя лишили зуба, то ты не лишай человека ока; а если тебя лишили ока, то ты не лишай обидчика жизни, а воздай ему так же, не более чем он воздал тебе.

Гневаясь по-мирскому справедливо, мы ничего не исправляем

Но вот приходит благодать Христова. Теперь, когда мы имеем благодатную пищу, когда мы являемся Телом Христовым, членами Церкви, то есть удами Христовыми; когда благодать Духа Святаго преподается нам и в таинствах церковных, и в той особенной молитвенной связи, которая установлена между нами и Господом пришествием Христовым и Его искупительной жертвой и страданиями, и вообще во всей церковной жизни, – с нас уже спрашивается больше. Нам больше дано, и с нас больше спрашивается. И благодать Христова говорит: «Сказано: око за око, и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5, 38–39). То есть благодать Христова воспрещает всякий гнев – и правильный с точки зрения мирской жизни, и неправильный. Конечно, есть разница в степени греха, но эта разница несущественна по сравнению с тем вредом, который наносит нам грех. И конечно, есть иные снисхождения к жестокосердию людей: в христианских государствах существуют суды, существует закон. Закон по этой мирской морали разбирает, кто обидимый, кто обидчик; кто прав, кто виноват. Но если мы хотим идти вслед за Христом; если мы хотим обрести истинное зрение – видеть себя, видеть свои грехи, свои болезни (а без этого мы не сможем их исцелить); если мы действительно хотим стяжать благодать Духа Святаго, Который будет нас вечно утешать и радовать, – то мы должны удержать всякий гнев: и правильный с мирской точки зрения, и неправильный. Об этом и сказано: гнев правды Божией не творит. Гневаясь вроде бы по-мирскому справедливо, гневаясь на какой-то скверный поступок, на какое-то неправильное отношение, мы, находясь под воздействием гнева, не можем ничего исправить. Наши попытки исправления приведут только к ухудшению. Мы будем врачевать сучок в оке ближнего с помощью бревна (см.: Мф. 7, 3). И этим и себе повредим и ему [iv] .

И все же и в законе благодати Христовой, и по правде Божией бывает гнев правильный и неправильный. Он, конечно, не имеет ничего общего с мирской классификацией. Но мы, христиане, слыша слова: «Дарившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку» (Лк. 6, 29), не должны думать, что не бывает праведного гнева. Праведный гнев бывает и должен быть. И не зря говорится в Святом Евангелии: «Гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду» (см.: Мф. 5, 22). Значит, бывает и ненапрасный гнев. Когда святые Отцы рассуждают о том, откуда вообще происходит эта страсть, они выводят, что она происходит от некоего искаженного свойства человеческой души, которая сотворена по образу и подобию Божию. Господь, сотворив человека, вложил в душу его, можно сказать, – гнев, можно сказать, – ненависть [v] . Тут можно вспомнить слова из стихотворения Алексея Толстого (он хотя и не великий богослов, но в данном случае сказал правильно): «Господь, меня готовя к бою, любовь и гнев вложил мне в грудь». Действительно, Господь вложил в нас гнев и ненависть. Ненависть ко злу и ко греху. Господь нетерпим ко всякому злу и ко всякому греху, даже к малому пятнышку, и стремится искоренить его совершенно. Вот по этому подобию это свойство вложено и в человеческую натуру.

Господь не сотворил никакого зла. Господь праведен и всесвят, и, соответственно, Он не терпит всякую неправду и всякое отступление от святости. Так же должны действовать стремящиеся ко спасению. Один из греческих старцев, близких нам по времени, старец Иосиф, вспоминает о том, как ему снился сон, что стоят люди и их спрашивают: «Кто хочет сразиться с дьяволом?» И в этом сне он, как Давид на бой с Голиафом, вызывается: «Я хочу!» [vi] Что им движет? Именно это чувство праведного гнева, ненависти, желание истребления греха. Лишение этого чувства для нас совершенно неправильно и неполезно. Мы его часто наблюдаем. Например, когда в нас, христианах, просыпается чувство праведного гнева, мы бываем даже укоряемы от людей внешних, от людей мирских: «Что же ты, в церковь ходишь, а об этом говоришь так резко. Ну, блудит молодежь (или еще что-нибудь в этом роде), подумаешь, дело молодое. Ну что ты уж так». Внешними, мирскими, осуждается наша резкость, в нас осуждается праведный гнев. А мы видим в них неправедную терпимость: «Ну, грех, надо же снисходительно к этому относиться, ну, будет у нас немножко греха». Или очень часто это проявляется по отношению к нашим близким. Особенно к нашим детям. Из любви к ним, любви не святой Божьей, а любви естественной, которая есть и в мире бессловесных животных, мы теряем объективность и снисходительно относимся к их грехам [vii] .

Может ли гнев быть праведным?

В Священном Писании есть множество примеров праведного гнева. Когда мы читаем Ветхий Завет, это часто приводит нас в смущение: да как же так? как же так жестоко? Есть примеры и в Новом Завете. Мы помним, что Господь не только говорил слова мира и любви, но и дважды изгонял торгующих из храма бичом (Ин. 2, 13–16; Мф. 21, 12). (Я сегодня цыган изгонял, в каком-то смысле по тем же причинам. Ибо они еще хуже, чем торгующие. Торгующие хоть что-то полезное делали для храма, продавали необходимое для совершения священных обрядов. А эти люди приходят в дом молитвы исключительно ради личной выгоды, заработать на этом денег.) Есть в Священном Писании Ветхого Завета страшный и печальный пример неразумной любви к детям и потери чувства праведного гнева. Я говорю о первосвященнике Илии, человеке праведном, богопросвещенном, который много лет исполнял должность первосвященника Израилева. Он исполнял свое служение ревностно, был судьей и вождем народа, был воспитателем пророка Самуила, но к детям своим проявлял не должное снисхождение, смотрел сквозь пальцы на их грехи. Поскольку священство было наследственным, они тоже исполняли обязанности первосвященников, но исполняли их нерадиво, совершали много беззаконий. В результате Господь покарал этих детей. Но за попустительство покарал и праведного Илия, допустил страшное поражение народа Израилева, так что ковчег Завета был захвачен в плен; и, когда Илий, уже старец, услышал об этом, он свалился со своего седалища, сломал шею и погиб (1 Цар. 2, 12–4, 18).

Как же нам в нашей жизни отличить праведный гнев от неправедного? Здесь важно понять, что праведный гнев направлен против греха, а искажение этого в падшей человеческой природе заключается в том, что гнев направляется против человека. Некоторые святые Отцы, разбирая повеление не гневаться на брата своего напрасно, даже говорили, что слово «напрасно» можно убрать, достаточно слов «не гневайся на брата своего». Если сказано «на брата», то это уже значит «напрасно», потому что праведный гнев направлен не на брата, а на грех, неправду. Кроме того, когда мы просматриваем наши чувства и решаем, поощрять ли их или изгонять из своего сердца; анализируем наши поступки и потом выносим сами себе приговор: как мы поступили, правильно или неправильно; планируем на будущее, как мы должны поступить, – надо, прежде всего, добраться до корня и понять: что же мы хотим? к чему стремится это наше чувство гнева? Если это праведный гнев, мы должны ненавидеть грех, а к носителю греха должны испытывать любовь, желать ему добра. Мы должны стремиться к тому, чтобы истребить грех и сделать человека от него свободным. Итак, праведный гнев направлен в первую очередь против мирового зла, царящего в мире, он к нему нетерпим. Люди, не имеющие такой ревности, как я уже говорил, относятся ко злу спокойно: «Ну подумаешь, ну лежит мир во грехе, чего он такого особенного делает? Какие-нибудь песенки послушает, передачки телевизионные посмотрит, ну что такого? Слегка, конечно, непристойные, ну ничего, по мелочи». Так вот, истинно ревностный по Богу человек ненавидит мировое зло.

Гнев должен быть направлен против своего греха

Второе – гнев должен быть направлен против своего греха. Прежде всего мы должны ненавидеть свой грех – это то, что действительно дано нам во власть. Дано стопроцентно и абсолютно. Своим грехом мы должны заниматься сами, с Божией помощью, но сами. Заниматься ли чужим грехом – это вопрос сложный. Иногда должны, иногда не должны; иногда можем заниматься, а можем и не заниматься. А про себя – тут сомнений нет. Своим грехом мы должны заниматься однозначно. Мы, и только мы, и мы в первую очередь. Поэтому сюда прежде всего и должна быть направлена наша ненависть ко греху – на свой грех. Если мы видим, что в отношении своего греха у нас это чувство молчит, а в отношении грехов ближних оно активно вопиет, то ясно, что дело здесь нечисто. И гнев наш становится сомнительного качества. Сразу появляются сильные сомнения в его правильности.

Если в первую очередь мы должны заниматься своим грехом, то лишь в последнюю очередь это касается грехов наших ближних. Нам сказано: «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 39). Святитель Григорий Двоеслов, знаменитый римский учитель, так рассуждает по поводу этих слов: если мы в себе ненавидим грех, то должны ненавидеть его и в ближнем; если мы в себе боремся с грехом, то должны, по тем силам, и возможностям, и обязанностям, которые на нас возложены, бороться с ним и в ближних наших [viii] . Здесь, конечно, должно быть рассуждение о нашем положении и обязанностях. В свое время, просвещенный Святым крещением, умиленный благодатью Божией, святой князь Владимир перестал преследовать разбойников и воров на Руси. И тогда присланные из Греции епископы и священники ему объяснили: «Что ты делаешь, ты будешь отвечать перед Богом, потому что ты народ оставил беззащитным. Твоя обязанность, как правителя, преследовать, ловить и карать злодеев, на это ты поставлен. И если ты не будешь это исполнять, ты тяжко согрешишь и понесешь грех за всех людей, которым ты попустил быть обиженными и посрамленными».

Итак, помимо самого себя, мы должны заниматься тем, кто вверен в наше попечение. Если мы родители, то это наши дети. Если мы воспитатели, то это те, кто вверен в наше воспитание. Учителя в отношении учеников не должны, под предлогом незлобия, быть безразличны к их грехам, они не имеют на это права. То же самое касается вообще всех начальственных должностей, потому что всякая должность требует добросовестного исполнения своих обязанностей. Если должность связана с подчиненными – значит, мы должны требовать от подчиненных, чтобы их обязанности исполнялись, чтобы вверенное им дело исполнялось хорошо. Конечно, главным критерием в наших действиях должен быть критерий внутренний. Мы должны заглянуть в наше сердце и понять, к чему оно стремится. И постараться направить его так, чтобы оно желало именно истребления греха, пользы и блага тому, кто этот грех в себе носит. К носителю греха мы должны испытывать сострадание, как к болящему, желание спасти его, выручить из этой ситуации. Выручить и его, и тех, кого этот грех поражает вокруг, потому что часто бывает, что грех одного поражает многих.

Именно с этим были связаны кажущиеся нам жестокими события Ветхого Завета. Карающая десница Божия часто через людей стремилась к тому, чтобы грех одного не поразил многих. Как мы боремся с губительной заразой, так и Господь хранил избранный народ, чтобы сохранился остаток, от которого могла бы произойти Пресвятая Дева, в котором хранилось бы и учение Божие. Это то место, куда бы мог привиться Христос, для того чтобы просветить и спасти всех. До времени этот остаток должен был быть сохраняем от бушующей вокруг заразы греха. Поэтому карающая десница Божия часто действовала жестко. В этом тоже проявляется то, что непонятно людям мирским, но бывает понятно нам. Что становится понятным, только если возненавидеть грех. Если ко греху относиться терпимо, то это кажется какой-то бессмысленной жестокостью. Поэтому мы часто слышим идею внешних о жестокости Бога или противопоставление Ветхого Завета и Нового: «Вот Христос – хороший, а в Ветхом Завете Бог был плохой». Прости, Господи.

Когда мы ненавидим зло в себе – это однозначно хорошо. Чем сильнее ненавидим, чем сильнее мы испытываем к нему ненависть, тем спасительнее это состояние. Здесь мы можем не знать ни меры, ни осторожности. Огонь этого гнева мы можем раздувать со всей силы своих легких. Только, к сожалению, плохо горит. Когда же мы испытываем гнев против мирового зла, то должны с осторожностью следить за тем, чтобы не возненавидеть людей.

Главное оружие

Так бывает, такая церковная болезнь действительно существует. Человек перестает любить людей, кроме избранного количества святых и праведных, к которому сам обычно не принадлежит. Всех остальных он начинает не любить как пораженных грехом. Это можно видеть в сектах, это можно встретить во многих древних ересях. И к сожалению, это бывает и в нашей Православной Церкви. Особенно великую осторожность и рассуждение нужно применять, если мы испытываем якобы праведный гнев против наших ближних. Тогда, когда мы видим явный грех, то должны, я еще раз подчеркиваю, заглядывать в свое сердце и стараться его испытать. И здесь надо признать, что часто мы впадаем в заблуждение. Наше око от ярости приходит в смятение и перестает ясно видеть свет и тьму, и правды мы не творим. Наша ненависть ко греху смешивается с ненавистью к ближнему, с гневом на ближнего, и мы не находим путей к помощи, которые мы могли бы найти. И вот здесь нужно сказать, что главное средство, которое существует против греха, – это любовь. Любовь, милость – это есть главное оружие, которым праведный гнев вооружается с охотой. Когда мы ненавидим, казалось бы, грех ближнего нашего, мы можем, мысленно проверяя свое сердце, представить: а вот что, если попробовать исправить его любовью? Если нам сразу станет как-то неприятно, не по себе в сердце нашем, значит, нам только кажется, что гнев наш праведный. На самом деле это самый настоящий гнев, самая настоящая злоба, враг, которого мы должны изгонять. Истинный праведный гнев, который ненавидит грех и любит, даже пораженный грехом, образ Божий, всегда с радостью принимает возможность исцеления этого недуга любовью и с сожалением и сокрушением, по необходимости, берется за меч.

И действительно, любовь являет великие результаты. Я приведу пример из Священного Писания Нового Завета. Когда Господь направил Свои стопы в Иерусалим, Он проходил через самарянское селение. Самаряне, которые считали, что молитвы Богу надо приносить не в Иерусалимском храме, а на той горе, на которой они живут, не приняли Христа, не оказали Ему странноприимства, а стали изгонять Его из селения. Распаляемые ревностью, два брата, апостолы Иоанн и Иаков, получившие от Господа именование «сыны Громовы», чувствуя, с одной стороны, ревность, а с другой стороны – силу, которую им дает Господь, говорят: «Хочешь, мы призовем огонь с неба, и он попалит это нечестивое селение, как Илия в Ветхом Завете попалил нечестивцев, которые посланы были за ним царицей Иесавелью?» А Господь сказал: «Не знаете, какого вы духа». Здесь у этих будущих апостолов праведный гнев смешался с гневом неправедным. Господь исправляет их: «Не ведаете, какого вы духа. Я пришел не огнем попалять, а исцелять любовью» (см.: Лк. 9, 52–56). И эти слова принесли плод в святых апостолах, особенно в апостоле Иоанне. Апостол Иаков, старший из братьев, вскоре после отшествия Христа первый из апостолов принял мученическую кончину. А апостол Иоанн прожил долгую жизнь. Он единственный из всех апостолов не подвергся мученической кончине и получил именование, кроме «сына Громова», «апостол любви», потому что в своих Писаниях (Евангелии и Посланиях) он особенно подчеркивал заповедь о любви. Святой праведный Алексий Мечёв, московский старец, анализируя исключительную судьбу апостола Иоанна, говорит, что сила любви была настолько сильна в нем, что побеждала даже гнев мучителей, хотя он, как и другие апостолы, бесстрашно проповедовал слово Христово. Не останавливали его никакие прещения, никакие запреты и никакой страх. Неоднократно он представал перед правителями разных рангов, начиная от градоначальников и кончая императором. Единственно только, он был подвергнут ссылке, но не казням и не пыткам, потому что тот дух любви, который от него исходил, останавливал даже мучителей, и они не могли предать его казни.

А если спуститься с этих небес на наш грешный уровень, то часто приходится видеть, как любовь оказывается сильнее в борьбе с грехом, чем действие гнева. Часто Владыка [1] наш являет такой пример. Когда доводится бывать рядом с ним, вместо ожидаемого прещения от него или каких-то строгих слов, вдруг видишь исходящую любовь, которая мгновенно все врачует. Я помню, был у нас Владыка на Успение. Как обычно, была трапеза, после нее мы поднимались из подвала по лесенке. Владыка, знаете, ходит тяжело, и я его под руку вел по этой крутой лестнице. Мы поднимаемся наверх, и вдруг на нас бросается овчарка. Я уже готов был хозяину собаки сказать, что я об этом думаю. И действительно, предмет для возмущения очевиден: нашел, где гулять с собакой. Если уж и проходишь у самых стен храма, то возьми ее хоть на поводок, отпустишь ее где-нибудь дальше. А потом, естественно, и за Владыку страшно, вдруг он оступится, не дай Бог. У меня слова уже подступили к гортани, а Владыка говорит: «Ух, какая собачка хорошенькая». И это сразу все решило. Этот человек говорит: «Извините». Мгновенно он устыдился этой ситуации. Существуют и другие примеры, не только с Владыкой. Их много, но не все они сохраняются в памяти. Я вспоминаю лишь какие-то мелкие эпизоды, но в этих мелочах видна на практике вся та высокая теория, которую я излагаю. Вот случай, который произошел недавно. Ездил я в Старый Оскол на завод за цементом. Ехать далеко. Приехали. Все стоят, соблюдают очередь. Вдруг подъезжает «газель», которая явно хочет без очереди пролезть. Я даже нашему шоферу ничего не сказал, он сам все увидел. И в тот момент, когда она собиралась проехать, он быстренько наш МАЗ под погрузку поставил и начал грузиться. Я стою в стороне. Подходит ко мне подвыпивший молодой парень и начинает «пальцы веером раскидывать». Он сам перекупщик, торговец цементом. На заводе покупает, а в городе продает. И естественно, его доход зависит от того, сколько раз он туда-сюда съездит. Он говорит: «Чего ты тут? Нас пропускать надо. Сейчас колеса проколем, никуда не уедешь». «Ну, – думаю, – сейчас я тебе дам колеса». Он говорит, а я мысленно обороты накручиваю: во-первых, нужно очередь соблюдать; потом, ты видишь, что машина из другого города, которой надо еще вернуться; потом, видишь священника настоящего. Даже если бы батюшка без очереди получил, и то надо промолчать – тут для Церкви, а ты для своей выгоды торгуешь. «Сейчас, – я думаю, – я тебе все скажу, и про колеса, и вообще». И тут подходит его сын, мальчик лет семи-восьми. Я не могу при мальчике ругать отца, это уж совсем невозможно. Слава Богу, я понял, что так поступать нельзя. И, волей-неволей, мне пришлось как-то начинать говорить мягко. И это произвело такое замечательное действие, что мы расставались друзьями. Вот пример, когда и в голову не приходит, что возможен такой выход. А должно приходить.

Жесткие меры должны употребляться по необходимости и вызывать сокрушение

Приведу еще пример о врачующей любви, но не из своего опыта, а из жизнеописания старца Моисея Оптинского. Приехал как-то раз крестьянин, привез зеленую антоновку и пытался продать ее монастырю за приличную цену. При этом он говорил, что это такие специальные сортовые яблоки, называются «Добрый крестьянин». Архимандрит Моисей подошел к нему и говорит: «Добрый крестьянин? А его случайно не Антоном зовут?» Тот смутился, а преподобный Моисей говорит: «Ну, покупайте, покупайте у него». И это действие усовестило человека. Итак, праведный гнев, когда он направлен против греха ближнего, прежде всего стремится действовать любовью. И это есть некий критерий. Действие любви должно доставлять нам удовлетворение, а жесткие меры, если уж мы вынуждены их применять, должны вызывать у нас сокрушение о необходимости их применения.

Такие случаи, когда мы должны употреблять меры жесткие, конечно же, бывают. Особенно педагоги часто с этим сталкиваются. Здесь нужно убедиться, что это есть необходимость и единственно возможное решение [ix] . Бывают также случаи, когда мы действуем не по святой Божией любви, а по пристрастию. По пристрастию к своим детям или просто к кому-то, к кому мы испытываем повышенную симпатию по каким-то причинам. То есть когда мы меряем на лица. При таком отношении любовь наша не приносит пользы, потому что и тот человек, на которого она направлена, понимает, что это не Божия любовь, которая равна ко всем, а есть некое пристрастие к нему данного человека, основанное на положении родителя или на чем-нибудь еще. При этом он не только не вразумляется такой любовью, а начинает эту любовь все больше и больше эксплуатировать.

Как же бороться со страстью гнева? Мы часто находим некое внешнее средство – убежать. Обычно это выражается в различных бесплодных мечтаниях: «Ну, тут невозможно не грешить, вокруг такие уроды ходят, как тут не прогневаешься? Вот если бы нам бы в монастырь (лес, хижину, пещеру), и там молиться». Для нас это бесплодные и вредные мечтания, которые отвлекают от насущной деятельности. А среди монашествующих это бывало и действием. Об этом есть свидетельство у преподобного Иоанна Лествичника. Монастырь, который находился в его управлении, состоял из многих келий и, наряду с общежитием, имел и келий отдельные, почти отшельнические. Преподобный Иоанн, как общий настоятель, наблюдая за братией, обходил их и часто сидел у дверей этих келий. Так вот он пишет, что, сидя возле келий, он слышал, что братия, как куропатки в клетках, при отсутствии внешнего раздражителя, ходили и гневались на кого-то, выражая свой гнев словами, размахиванием рук и так далее. Обычно таким братиям он советовал вернуться в общежитие (Слово 8, гл. 18).

Чувство гнева, когда оно уже вселилось в нас и стало нашей страстью, начинает жить само по себе и требует выхода. И в том случае, когда оно не находит выхода реального, мы начинаем мечтать, то есть представлять ситуации, в которых мы где-то гневаемся. Или гневливость наша проявляется на внешние предметы, на обстоятельства, которые складываются не по нашей воле. В Патериках рассказывается об одном брате, который, стремясь к покою души и безгневию, ушел в пустынную келью. И там бес искушал его через кувшин, который у него все время падал. И он гневался на этот кувшин с такой же пылкостью и яростью, с которой бы гневался на людей [x] . Но даже если удаление доставляет нам покой, то в этом нет никакого уврачевания страсти.

Страсть живет в нас. Эту ситуацию святые Отцы сравнивают со змеей, которая, находясь в закрытом сосуде, никого не кусает, но от этого ядовитой змеей быть не перестает. Как только ее выпустят – она укусит [xi] . Цель наша состоит не в снискании покоя, а в очищении сердца. И поэтому, когда Отцов спрашивали о средствах борьбы с гневом и хорошим ли является удаление от людей, удаление в более пустынное место, к более спокойной жизни, то ответ был, что все это бессмысленно без стяжания внутреннего смирения. А оно стяжевается как раз через общение с себе подобными, через смирение перед себе подобными. И для этого требуется жизнь в некотором монашеском или мирском обществе.

В приложении к нам, когда мы говорим, что хорошо бы уйти в монастырь или пустынную келью, то это пустые мечтания. Они вредны, потому что мы из реального мира переходим в мир теней. Бывают и практические размышления: идти в храм, где меньше людей стоит, там мы не будем раздражаться (это не всегда плохая мысль); не ходить на воскресные службы, а ходить по будням, когда народу мало; уйти с одной работы на другую или уехать из города в деревню – такие мысли иногда бывают реальными планами, а хуже всего, что они еще и осуществляются. Это бегство никогда ни к чему не приводит, потому что от людей мы уходим, а страсти остаются с нами, и бесы, которые их возбуждают, тоже пойдут с нами куда угодно. И наоборот, мы уходим от тех врачующих средств, которые нам даны. Вот здесь мы приходим к той мудрости, которую преподобный Иоанн Лествичник выразил следующими словами: «Спрашивают у гнева: кто главный твой враг? Это смиренномудрие, – отвечает гнев», то есть смирение, готовность претерпеть (Слово 8, гл. 29).

Сколько терпеть?

Готовность претерпеть? А сколько терпеть-то? На этот вопрос я могу ответить. Ответ простой. Отвечу словами старообрядцев. Если даже старообрядцы до этого додумались, так тем более мы должны это знать. Когда протопоп Аввакум направлялся в ссылку, они шли пешим этапом. Был снег, скользко, они все время падали. Когда в очередной раз его матушка, Настасья Марковна, упала, то она кого-то толкнула, тот на нее упал. Она встала и говорит: «До коих же пор это будет продолжаться?» И Аввакум ей отвечает: «До самой, Марковна, смерти». Если он, будучи немеренным гордецом, до этого дошел, то мы, подражатели смиренномудрых, должны в этой мысли укрепиться твердо. Терпеть будем до самой смерти. Стяжем смирение, – Господь даст нам покой еще до земного конца. Впрочем, практически нигде в житиях святых мы не видим, чтобы Господь, по крайней мере время от времени, не полировал бы этих святых какими-нибудь испытаниями. Как говорил преподобный Макарий Оптинский: «Всё это щеточки, без них монах заржавеет». Даже со святых этот поверхностный слой ржавчины, который образуется, покуда человек во плоти на земле, нужно тщательно счищать.

Вот мы читаем, например, житие преподобного Варсонофия Оптинского. Он был много лет старцем, скитоначальником. Сказать, что его жизнь была бесскорбна и ему не приходилось терпеть, никак нельзя. Старческий подвиг – это тяжелейший труд. Ему приходилось и управлять скитом, и принимать множество людей, приходящих извне. Но, когда он жил в Оптиной пустыни, жизнь его текла мерно, размеренно. И вот в конце его жизни случается история, в результате которой его переводят в другой монастырь. Переводят с повышением: назначают наместником Спасо-Голутвина монастыря. Но для него это было величайшей скорбью. Всю свою монашескую жизнь (только на войну уходил, был полковым священником) он безвыходно провел в Оптиной пустыни, в скиту. А тут, в самом конце жизни, в последние годы, все его устроение рушилось. Господь дал ему такие вот последние испытания. Это я привел один пример, а их можно умножать и умножать. Так что уж если таким святым угодникам посылаются поводы для терпения, то тем более нам есть, для чего потерпеть. Чтобы мы это помнили, можно привести стихотворение преподобного Амвросия Оптинского: «Терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илия, потерплю и я». Так что, терпеть будем до самого конца.

Итак, терпение. Вообще хорошо, батюшка, говоришь, красиво, только где это терпение взять-то? Вот это вопрос более сложный. Хорошо лечить смирением гнев, но где это смирение взять? А вот где его взять: это как раз и приобретается через перенесение всех тех жизненных коллизий, скорбей, обид (особенно скорбей, обид, унижений, оскорблений), которые на нашу долю выпадают в повседневной жизни. И вот здесь мы как раз приходим к совершенно обратному выводу, что не бежать надо от них, а, наоборот, стоять в них. Люди очень высокого духовного накала не только в них стояли – они их искали. Вот знаменитая история из Патериков. Одна вдовица, богатая, благочестивая женщина в Александрии, пришла к святителю Афанасию Великому и говорит: «Я ни в чем не нуждаюсь, у меня достаточное состояние, дай мне какую-нибудь вдовицу из тех, которые находятся на иждивении Церкви, чтобы я ее упокоила». Он велел выбрать ей благочестивую вдовицу. Через какое-то время богатая женщина приходит и говорит: «Владыка, что же вы не исполнили мою просьбу?» Владыка решил, что его распоряжение почему-либо где-то затерялось, стал проверять: нет, все нормально, живет у нее вдова. «Да, живет, но это не я ее упокаиваю, а она упокаивает меня, мне надо другую». Тогда святитель Афанасий понял, в чем дело, нашел ей женщину с самым мерзким характером и отправил. Через некоторое время она приходит и говорит: «Вот теперь то, что надо. Это как раз то, что мне было нужно» [xii] .

Подобный случай, уже в наше время, описывает владыка Вениамин (Федченков). Он ездил к старцу Гефсиманского скита Исидору, очень его любил. Однажды он спросил у старца: «Батюшка, а вы ездили по Святым местам, были в Иерусалиме?» Тот говорит: «Да нет, где же я денег возьму туда поехать». Будущий владыка был тогда пылкий молодой студент академии, и он говорит: «Батюшка, вы знаете, у меня есть немножко сбережений, вот я еще подкоплю и вам денежки дам, чтобы вы могли съездить». Через какое-то время к нему приходит письмо от старца, и на конверте написано: «Заповедь Господня светла, просвещающая очи» (Пс. 18, 9). Он его открывает и находит там письмо некоего человека, который пишет старцу, жалуется на свои невзгоды. Он однорукий инвалид, держал какую-то торговлишку; она у него разорилась, – и вот что теперь делать? Будущий владыка думал-думал – по случайности попало к нему это письмо, старец перепутал? Потом понял, что это по поводу тех самых денег. И он стал помогать этому человеку. Тот оказался со скверным и сварливым характером. Старец Исидор давно умер, студент стал епископом, а инвалид все время за ним путешествовал, был под его помощью и его же часто ругал: «Вот старец Исидор, тот меня любил, а ты что-то не очень». А потом как-то пришел и говорит: «Ну все, теперь я женюсь, теперь у меня все будет по-другому». Владыка говорит: «Как ты женишься, кто тебя вытерпит?» Он говорит: «А вот нашлась».– «Познакомь». Приводит невесту. Владыка пишет: «Я на нее посмотрел и понял, что эта вытерпит. Действительно-таки, послал ему Бог человека, который сумеет, как покойный старец, его возлюбить при всех его недостатках». Это я почему говорю-то? Время идет, и, когда приводят примеры древних, мы все время думаем: это было давно, жизнь была другая, люди были другие, благодать была, а у нас сейчас что? Но вот эта ситуация – практически наш век, и не Афанасий Великий, а простая, никому не известная девушка.

Пока мы в плену у гнева, наши молитвы Небесами не принимаются

Итак, люди высокого духовного настроя стремились для стяжания смирения усилить, ужесточить жизненную ситуацию. Не бежать от искушений, от того, что мы называем искушениями, а усилить их. (Думая, что это очень благочестиво, мы говорим: «Вот, искушение!» Человек неверующий скажет: «Вот, гад!» А верующий: «Вот, искушение!» Но суть, собственно, одна и та же.) Но не бежать от искушений, а стремиться к ним – это удел немногих. Это не для нас. Для нас это может превратиться в смирение паче гордости. Для нас есть такое железное правило: мы молимся и просим, чтобы Господь дал нам смирение, чтобы Он избавил нас от гнева; и, по нашим молитвам, пусть Господь посылает нам соразмерные с нашими силами обстоятельства. А мы должны только стоять в них и не уходить ни в келью, ни в монастырь, ни в деревню, ни в тихие заводи и обители, спокойные места. Там, где поставил нас Господь, стоять и претерпевать то, что нам посылается. Вот это главное и необходимое спасительное средство, без этого у нас не будет ничего.

Кроме того, есть множество разных духовных приемов, которые люди опытные нам рекомендуют. Это – страх Божий, воспоминание слов Евангелия о том, что, если ты несешь дар свой к алтарю, а брат твой имеет нечто против тебя, то поставь свой дар, иди и примирись с братом твоим (Мф. 5, 23–24). В приложении к нам это звучит так: пока мы находимся в плену у гнева, даже мысленного, внутреннего, наши молитвы, как бы мы усердно и жарко ни молились, ни били поклоны, ни читали правила и прочее, остаются как пустой звук и Небесами не принимаются. Я надеюсь, в этой аудитории не надо объяснять, что под гневом понимаются не только внешние действия, но и слова, и не только действия и слова, а самое главное – внутреннее состояние нашего сердца. Вот этот страх мы должны в себе возбуждать, и он будет противостоять нашему желанию продолжать пребывать во гневе.

Что нужно еще? Мы уже говорили, что нужно следить за своим сердцем, испытывать его. И, если мы увидим неправедность нашего гнева, какими бы благовидными предлогами он ни вызывался, – ополчаться на него, молиться об изгнании его и внутренне противиться ему. Есть еще один прием: когда мы хотим совершить какое-то действие или сказать какое-то жесткое слово, то не делать этого по первому импульсу. Надо постараться его сдержать, хотя бы на короткое время. Куда-то отойти помолиться, рассудить, а потом, уже успокоив бурление страсти, решить, стоит его произносить или не стоит. Во множестве случаев, успокоившись, мы убеждаемся, что произносить его не стоит. Если мы научимся такому правилу, то оно нам много поможет. Ну и, конечно, готовность претерпеть все до конца. Что бы такой вопрос у нас даже не возникал: сколько же можно терпеть? Пока живы – будем терпеть. Сколько Господь даст – будем терпеть. В этом наша жизнь и состоит. Если мы хотим победить зло в себе – значит, нужно терпеть. Если не хотим – тогда вопрос другой; тогда не о чем нам и разговаривать.

В заключение, – чтобы мы не считали свою задачу выполненной, если мы быстро гневаемся и быстро отходим или просто нам удается удержаться от того, чтобы не ударить или скверными словами не обозвать, чтобы мы понимали, куда мы должны дойти, – я вам приведу слова преподобного Иоанна Лествичника: «Я видел трех иноков, в одно время потерпевших бесчестие. Один из них оскорбился, но смолчал; другой порадовался ради себя, но опечалился об укорившем его; третий же, воображая вред ближнего, пролил теплые слезы» (Слово 8, гл. 27). Вот три ступени борьбы с гневом, стяжания смирения и совершенствования в этом. Туда мы должны подняться. Пусть память об этом все время показывает нам, как далеко мы еще отстоим от того, к чему мы должны стремиться.

Протоиерей Георгий Нейфах. «О страстях и покаянии». Издательство «Правило Веры», 2008 год

Подзаголовки — сайт «Православие и Мир»

[1] Высокопреосвященнейший Ювеналий (Тарасов), митрополит Курский и Рыльский. С 2004 г . – на покое; принял схиму.

[i] См.: Прп. Иоанн Лествичник. Лествица. Слово 8, гл. 14.

[ii] Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. Писания. Книга 8, гл. 1

[iii] Святые Отцы достаточно ярко описывали гневающихся людей. Вот, например, слова свт. Иоанна Златоуста: «Гнев кипит и клокочет в груди, уста дышат огнем, глаза испускают пламя, все лицо искажается, беспорядочно вытягиваются руки, ноги смешно скачут и топчут удерживающих, и люди ничем не отличаются не только от беснующихся, но даже и диких ослов, лягая и кусая других, – так непристоен человек во гневе» (Полн. собр. творений. Т. 12. Книга 2. Слово 20). Впрочем, наверное, каждому человеку есть что сказать по этому поводу. Один знакомый нам священник говорил, что его матушка, когда гневается, напоминает ему помесь осы и овчарки.

[iv] «Если хочешь, или думаешь, что хочешь вынуть сучец ближнего, то вместо врачебного орудия не употребляй бревна. Бревно – это жестокие слова и грубое обращение; врачебное орудие есть кроткое вразумление и долготерпеливое обличение» (Прп. Иоанн Лествичник. Лествица. Слово 8, гл. 20).

[v] «В уме есть гнев по естеству – и без гнева не бывает у человека и чистоты, если не будет он гневаться на все, всеваемое в него врагом; но в нас изменился такой гнев в другой, чтоб гневаться на ближнего из-за всяких вещей, ненужных и бесполезных. Есть в уме ненависть по естеству – и без ненависти к врагам честь (цена и достоинство) души не обнаруживается; но эта ненависть (естественная) изменилась в нас в неестественную, чтоб ненавидеть ближнего и с отвращением гнушаться им» (Поучения аввы Исаии Отшельника. Слово 2).

[vi] «Один высокий военачальник приблизился ко мне и сказал: «Хочешь, – говорит мне, – пойти сразиться в первом ряду?» И я ему ответил, что весьма желаю побиться с черными напротив, которые были прямо перед нами, рыкающие и испускающие огонь, как дикие собаки, так что один вид вызывал у тебя страх. Но у меня не было страха, потому что была у меня такая ярость, что я своими зубами разорвал бы их… И когда мы прошли три или четыре ряда по чину, он поставил меня в первый ряд, где были напротив еще один или два диких беса. Они готовы были рвануться, и я дышал против них огнем и яростью. И там он меня оставил, сказав: «Если кто желает мужественно сразиться с ними, я ему не препятствую, а помогаю»» (Старец Иосиф Афонский. Изложение монашеского опыта. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1998. С. 153-154).

[vii] Святые Отцы четко разделяли любовь естественную от любви святой. Вот что говорит свт. Игнатий (Брянчанинов): «Естественная любовь доставляет любимому своему одно земное; о небесном она не думает. Естественная любовь наша повреждена падением; ее нужно умертвить – повелевает это Христос – и почерпнуть из Евангелия святую любовь к ближнему, любовь во Христе» (Аскетические опыты. Т. 1. О любви к ближнему).

[viii] См.: Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. Писания. Книга 8, гл. 5.

[ix] Выше неоднократно давались советы заглянуть в свое сердце, исследовать его, проанализировать, и только тогда принимать решение. То есть наше естественное чувство гнева должно находиться под контролем. Об этом говорят и св. Отцы. «Как избежим вреда, причиняемого нашей гневливостью? Так: если внушим своей раздражительности не предупреждать рассудка, но прежде всего позаботимся, чтоб она никогда не шла вперед мысли; станем же обходиться с ней, как с конем, который дан нам в управление и, как некоторой узде, покоряется разуму, никогда не выступает из собственного своего долга, но идет, куда ему укажет разум. Раздражительная сила души пригодна нам еще для многих дел добродетели, когда она, подобно какому-то воину, сложившему оружие перед вождем, с готовностью подает помощь, где приказано, и споборствует разуму против греха» (Василий Великий. Творения. М.: «Паломник». 1993. Ч. 4. С. 173).

[x] См.: Свт. Игнатий (Брянчанинов). Отечник. Повести из жития старцев, которых имена не дошли до нас. Гл. 47.

[xi] Интересны наблюдения за страстью гнева, таящейся в человеке, древних и новых подвижников. Интересны и легко узнаваемы. «Как все ядовитые роды змей или звери, пока находятся в пустыне и своих логовищах, пребывают как бы безвредными; однако ж из-за этого нельзя считать их безвредными, потому что некому вредить… А как улучат удобный случай укусить, они скрытый в них яд и злость души тотчас изливают и выказывают. Потому ищущим совершенства недостаточно не гневаться на человека. Ибо помним, что когда мы пребывали в пустыне, то сердились на писчую трость, когда не нравилась толстота или тонкость ее; также на ножик, когда иступленным лезвием не скоро перерезывал; тоже на кремень, когда не сразу вылетала искра огня из него, когда мы спешили к чтению. Вспышка негодования простиралась до того, что возмущение духа не иначе мы могли подавить и успокоить, как произнесши проклятие на бесчувственные вещи или по крайней мере на дьявола» (Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. Писания. Книга 8, гл. 18). «Не вини никого. Сама видишь, что когда нет людей, то раздражаешься на кошку или даже на вещи. Значит, в тебе живет гнев, а не люди в тебя вкладывают» (Игумен Никон (Воробьев). Нам оставлено покаяние. Изд. Сретенского монастыря. М.: 2005. С. 113).

[xii] Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. Собеседование 18, гл. 14. Подобная история приводится и в «Луге Духовном». М.: Правило веры, 2004. Гл. 206. С. 255-256.

Источник