Органы чувств клещей

В окружающем мире клещи ориентируются с помощью щетинок, которые сплошь покрывают поверхность идиосомы и конечностей (неотрихический хетом) или расположены в четко выраженных рядах, и их число и местоположение строго определены (ортотрихический хетом). В щетинках акариформных клещей (отряд Acariformes) содержится оптически активное, хорошо окрашиваемое йодом вещество — актинопилин, в то время как в щетинках паразитиформных (отряд Parasitiformes) он отсутствует. Соответственно клещей делят на две большие группы: содержащие актинопилин — Actinotrichida (Acariformes) и не содержащие его — Anactinotrichida (Parasitiformes).

Щетинки в зависимости от выполняемых функций подразделяют на тактильные и сенсорные. Первые весьма разнообразны по форме (см. рис. 8, М—П): от щетинковидных, голых или опушенных, до чешуйчатоверетеновидных или листовидных, внутри полые либо, что реже, заполненные в срединной части актинопилином (трихоботрии). Заполненные щетинки обычно встречаются на ногах, а также на идиосоме (см. рис. 8, Ж—К). На проподосоме они сидят в особых углублениях — ботридиях (псевдостигмах) и, как и все тактильные щетинки, в базальной части оканчиваются волосистой луковицей (см. рис. 8, P). Предполагается, что они играют роль анеморецепторов.

Как отмечалось, помимо тактильных щетинок на конечностях различают и несколько типов сенсорных: соленидии и акантоиды. Соленидии — трубковидные щетинки с гладкой, нередко поперечно исчерченной поверхностью, лишенные актинопилина (см. рис. 8, А—Е). Они расположены поверхностно в базальных кольцах кожи или на бугорках и встречаются только на коленях, голенях и лапках ног. Возможно, служат органами обоняния. Акантоиды (эпатиды) имеют форму гладкого шипа, внутренность которого заполнена протоплазмой и окружающим ее актинопилином.

У некоторых групп клещей в передней части лапок ног I и II чаще всего расположен маленький орган конической формы с усеченным, расширенным или даже раздвоенным концом — фамулюс. Его внутренняя полость, как и у акантоида, заполнена протоплазмой и актинопилином. Под фамулюсом в экзоскелете имеется широкое отверстие, в углублении которого находятся нервные окончания (встречается лишь на дорсальной поверхности лапки ног I).

Кроме щетинок у клещей присутствуют и другие органы чувств, например органы зрения. Глаза, если они есть, всегда связаны с протеросомой. Они бывают трех типов: непарный медиальный глаз, парные простые и парные двойные. В последнем случае на каждой стороне протеросомы сидят два сближенных или даже сросшихся глаза.

Источник

Иксодовые клещи — паразиты и переносчики инфекций

Балашов Ю. С. Иксодовые клещи — паразиты и переносчики инфекций. — СПб.: Наука, 1998. — 287 с.

УДК 576.895.421 ББК 28.691.8 Б 20

ISBN 5-02-026082-7

The monograph is a fundamental survey of ixodid ticks, a group of blood-sucking arthropods. The author generalizes his long-term studies and presents a critical review of the world’s literature. The book consists of 9 chapters dealing with morphophysiological features of ticks, their distribution and relationships with hosts, life cycles, ecology of free-living and parasitic developmental stages, reproduction, host’s defence responses, relationships of ticks with pathogens and natural focality of tick-borne infections (encephalitis, Lyme borreliosis, tularaemia etc.). The monograph is a handbook on ixodid ticks and is intended for a large circle of biologists, specialists in medicine and veterinary. The book includes 101 figures, 40 photograph plates and 35 figure tables. The references contain about 1000 titles of Russian and foreign publications.

Источник

Органы чувств клещей | Ваш домашний дерматолог

Кожные органы чувств клещей. В кутикуле иксодоидных клещей обнаружены многочисленные сенсиллы, которые называют кожными органами чувств, а совокупность их хетомом. Строение их было исследовано только у иксодовых клещей. Наиболее распространенным типом сенсилл оказались осязательные волоски, или хеты. Они встречаются по всей поверхности тела и конечностей. У взрослых клещей число и расположение хет на теле, исключая отдельные группы » непостоянно. На личиночной фазе набор этих хет отличается значительным постоянством и используется в качестве таксономических признаков всех рангов.

Размеры осязательных хет в зависимости от видовой принадлежности, фазы развития и местоположения варьируют от нескольких микронов у личинок до 100 мк и более у имаго. Хета представляет полый кутикулярный вырост со сравнительно толстыми стенками. Она подвижно сочленена с кутикулой благодаря тонкому мембрановидному кольцу вокруг основания. Это кольцо в свою очередь окружено снаружи эпикутикулярным валиком, так что основание хеты оказывается погруженным в чашеобразное углубление. Хета образуется во время линьки трихогенной клеткой, отросток которой по внутрикутикулярному каналу продолжается в полость хеты. К основанию хеты, кроме того, подходит отросток чувствительной биполярной клетки, тогда как сама клетка лежит под кутикулой в гиподермальном слое. Отдельным, более коротким, хетам ног приписывается способность к восприятию температуры, но строение их не изучено.

Проприорецепторами изменений напряжения самой кутикулы служат ауриформные сенсиллы, или аурикулярии. Последние представляют короткие внутрикутикулярные каналы диаметром в несколько микронов, заканчивающиеся кутикулярным диском и, по-видимому, не сообщающиеся с внешней средой. В канал заходит отросток чувствительной клетки, заканчивающийся в кутикулярном диске. Сенсиллы этого типа встречаются по всему телу как в твердой, так и в растяжимой кутикуле. Функции проприорецепторов приписывают также, по аналогии с другими членистоногими, лировидным органам, но строение их остается неизвестным.

Только иксодовым клещам свойственны так называемые железисто-чувствительные органы, среди которых П. Шульце выделяет три следующих типа: копьевидные, стреловидные и фонаревидные. Два первых типа несомненно несут железистую функцию и их каналы служат выводными протоками дермальных желез. Особенности строения и секреторной активности последних описаны в литературе и рассматриваются нами в разделе о росте и линьке кутикулы. Сенсорная функция этих органов окончательно не доказана, но в их состав входят типичные чувствительные клетки, отростки которых подходят к их концевым аппаратам. Предполагается, что стреловидные сенсиллы могут служить гигрорецепторами, тогда как функции двух других типов неизвестны.

По данным изучения этих органов у клещей Hyalomma asiaticum, канал копьевидной сенсиллы имеет внутренний диаметр в 1 мк у личинок, 2 мк у нимф и 4 – 5 мк у самок. Диаметр канала стреловидной сенсиллы у личинок и нимф – 6 – 8 мк и у самок – 10 – 12 мк. Наиболее крупные фонаревидные сенсиллы имеют канал диаметром в 12 – 20 мк, причем он сильно расширяется в дистальной части. Канал на всем своем протяжении выстлан кутикулиновым слоем эпикутикулы, который образует характерные для каждого типа сенсилл внутренние выросты. Концевые аппараты также представляют кутикулярные образования, напоминающие дужки или булаву, и помещаются в специальных расширениях каналов. На поверхности кутикулы описываемые органы имеют вид кольцевых кутикулярных валиков, в центральных отверстиях которых видны дистальные части концевых аппаратов.

Наиболее многочисленны копьевидные сенсиллы, встречающиеся по всей поверхности растяжимой кутикулы идиосомы, на спинном щитке и основании гнатосомы. На дорсальной стороне основания гнатосомы самок они образуют пару крупных скоплений, называемых поровыми полями, каждое из которых включает по нескольку десятков сенсилл этого типа. У самок подсем. Amblyomminae сходные парные скопления копьевидных сенсилл, называемые дорсальными ямками, или фовеа, находятся на аллоскутуме позади спинного щитка. У нимф на их месте также обнаружены группы из нескольких копьевидных сенсилл.

Стреловидные и более редкие фонаревидные сенсиллы обнаружены только на растяжимой кутикуле идиосомы и отсутствуют на склеротизо-ванных частях тела. Они бывают одиночными или же входят в группы из двух копьевидных и одной стреловидной или фонаревидной сенсиллы. Распределение железисто-чувствительных органов на поверхности тела клещей детально прослежено только для личнок 4 видов, причем выявлены определенные видовые различия в их топографии.

Органы обоняния. Хеморецепторами клещей считают группу из крупных тонкостенных хет на конце последнего пальпального членика, хеты тарзуса и претарзуса I пары ног и орган Галлера. После удаления сенсилл на концах пальп голодные клещи Ornithodoros erraticus и Ixodes ricinus теряли способность прикрепления к хозяевам даже после помещения, на тело последних. Хеты концевых члеников I пары ног также относятся к контактным хеморецепторам, тогда как сенсиллы органа Галлера воспринимают запахи на значительном расстоянии. Степень развития разных типов сенсилл во многом определяется особенностями нападения у разных групп иксодид.

Наиболее сложно устроены органы Галлера, расположенные на дорсальной поверхности лапок первой пары ног. У аргасовых клещей они представляют мешковидные впячивания кутикулы, дно и стенки которых покрыты характерными тонкостенными хетами хеморецепторного типа. У некоторых видов рода Argas от проксимальной части камеры в глубь лапки отходит характерный бутылковидный вырост, функции которого неизвестны. Спереди и позади ямки органа Галлера расположены пучки из крупных хет трихоидного типа.

У иксодовых клещей орган Галлера более сложного строения и подразделяется на переднюю открытую ямку с несколькими типами тонкостенных хет и заднюю камеру. Последняя сообщается с внешней средой узким каналом в ее крыше. Дно и стенки камеры покрыты длинными тонкостенными хетами. Сенсиллы ямки и камеры связаны с расположенными под ними самостоятельными группами чувствительных клеток. Детали строения органов Галлера значительно варьируют, и они часто используются в качестве диагностического признака.

Глаза. У иксодовых клещей, исключая виды родов Ixodes и Наетаphysalis, по краям спинного щитка лежит пара простых глаз, строение которых описано П. Шульце. Глаза клещей плоские или же выступают над поверхностью кутикулы, как у видов рода Hyalomma. Глаз состоит из прозрачного хрусталика, под которым располагается группа чувствительных клеток, связанных с подходящим к ним оптическим нервом. У большинства аргасовых клещей глаза отсутствуют.

‹ Органы дыхания клещей

Вверх

Нервная система клеща ›

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник

О клещах

Клещи (отряд Acarina класса Паукообразных) – одна из самых разнообразных и древних групп членистоногих на Земле. Как правило, клещи питаются растительными остатками, почвенными грибами, или другими мелкими членистоногими. В мировой фауне насчитывается более 40 000 видов клещей, однако, многие группы до сих пор плохо изучены, и ежегодно ученые описывают десятки новых видов.

Некоторые клещи приспособились к питанию кровью животных и стали паразитами. Среди паразитов наиболее известны иксодовые клещи семейства (Ixodoidea). Эта группа насчитывает всего более 700 видов, обитающих на всех континентах, включая Антарктиду. Иксодовые клещи переносят возбудителей болезней человека с природной очаговостью: клещевого энцефалита (основные переносчики — таёжный клещ Ixodes persulcatus и Ixodes ricinus), клещевого боррелиоза (болезни Лайма), сыпного клещевого тифа, возвратного клещевого тифа, геморрагической лихорадки и ку-лихорадки, туляремии, эрлихиоза и других.

Для предотвращения укусов клещей принимают ряд мер.

Несмотря на значительное число видов иксодовых клещей, реальное эпидемиологическое значение в нашей стране имеют лишь два вида: Ixodes persulcatus (таёжный клещ) в азиатской и в ряде районов европейской части, Ixodes ricinus (собачий клещ или европейский лесной клещ) — в европейской части. В дальнейшем речь пойдет именно об этих видах клещей.

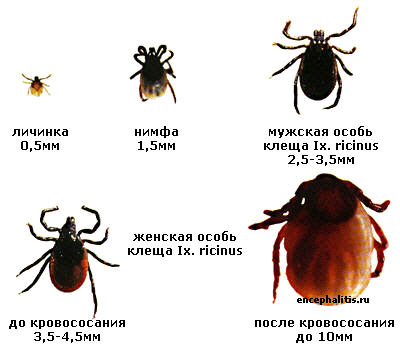

Ixodes Ricinus. Самец, нимфа, самка и личинка клеща

Длина тела голодных самок клещей рода Ixodes – от 1,5 до 6 мм, напитавшихся самок – до 11мм. Тело покрыто мощным панцирем и снабжено четырьмя парами ног. У самок покровы задней части способны сильно растягиваться, что позволяет им поглощать большие количества крови, в сотни раз больше чем весит голодный клещ.

Самка клеща рода Ixodes

Автор фото: Станилевич Николай (Минская область)

Напившаяся крови самка клеща

Самцы несколько меньше по размеру чем самки и присасываются лишь на короткое время (менее часа). Различить самку и самца весьма просто — надо запомнить, как они выглядят. В окружающем мире клещи ориентируются в основном с помощью осязания и обоняния, глаз у клещей нет. Зато обоняние клещей очень острое: исследования показали, что клещи способны чувствовать запах животного или человека на расстоянии около 10 метров.

Самец клеща рода Ixodes

Места обитания клещей

Клещи, передающие энцефалит, распространены почти по всей территории южной части лесной зоны Евразии.

В каких местах больше всего риск столкнуться с клещами?

Клещи влаголюбивы, и поэтому их численность наиболее велика в хорошо увлажненных местах. Клещи предпочитают умеренно затененные и увлажненные лиственные и смешанные леса с густым травостоем и подлеском. Много клещей по дну логов и лесных оврагов, а также по лесным опушкам, в зарослях ивняков по берегам лесных ручейков. Кроме того, они обильны вдоль лесных опушек и по заросшим травой лесным дорожкам.

Очень важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу. Исследования показали что, клещей привлекает запах животных и людей, которые постоянно используют эти дорожки при передвижении по лесу.

Некоторые особенности размещения и поведения клещей привели к возникновению широко распространенного в Сибири заблуждения, что клещи «прыгают» на человека с берез. Действительно, в березовых лесах клещей, как правило, много. А прицепившийся к одежде клещ ползет вверх, и его зачастую обнаруживают уже на голове и плечах. Отсюда создается ложное впечатление, что клещи упали сверху.

Следует запомнить характерные ландшафты, где в конце апреля — начале июля численность клещей наиболее высока и где высок риск заражения клещевым энцефалитом в этот период: лиственные леса, захламленные буреломом участи леса, овраги, долины рек, луга.

Поведение клещей

Первые активные взрослые клещи появляются в начале или середине апреля, когда начинает пригревать солнышко и в лесу образуются первые проталины. Численность клещей быстро увеличивается, достигая максимума к началу второй декады мая, и остается высокой до середины или конца июня, в зависимости от погоды. Затем она резко снижается вследствие вымирания клещей, у которых истощаются резервные питательные вещества. Однако единичные активные паразиты могут попадаться вплоть до конца сентября.

Клещи подстерегают свою добычу, сидя на концах травинок, былинок, торчащих вверх палочек и веточек.

При приближении потенциальной жертвы клещи принимают позу активного ожидания: вытягивают передние лапки и поводят ими из стороны в сторону. На передних лапках располагаются органы, воспринимающие запахи (орган Галлера). Таким образом клещ определяет направление на источник запаха и изготавливается к нападению на прокормителя.

Клещи не особенно хорошо подвижны, за свою жизнь они способны преодолеть самостоятельно не более десятка метров. Подстерегающий свою добычу клещ взбирается на травинку или кустик на высоту не более полуметра и терпеливо ждет, когда мимо кто-нибудь пройдет. Если в непосредственной близости от клеща проследует животное или человек, то его реакция будет мгновенной. Растопырив передние лапки, он судорожно пытается ухватить своего будущего хозяина. Лапки снабжены коготками и присосками, что позволяет клещу надежно зацепиться. Недаром существует поговорка: «Вцепился как клещ».

С помощью крючков, которые находятся на самом конце передних лапок, клещ цепляется за все, что касается его. Икcодовые клещи (европейский лесной клещ и таежный клещ) никогда не набрасываются и никогда не падают (не планируют) на жертву сверху с деревьев или высоких кустов: клещи просто цепляются за свою жертву, которая проходит мимо и прикасается к травинке (палочке) на которой сидит клещ.

Обосновавшись на животном, клещ выбирает место для питания. В большинстве случаев это область головы и шеи, там, где животное не может достать зубами и уничтожить паразита. Затем он погружает свои ротовые части (так называемый хоботок) в кожу и, прорезая ее, добирается до подкожных кровеносных сосудов, откуда и сосет кровь. Надежно закрепиться ему помогают зубчики на хоботке, направленные назад, и первая порция слюны, которая быстро затвердевает и приклеивает ротовые органы к коже, подобно цементу.

Самки клещей питаются около 6 суток, поглощая при этом невероятное количество крови, сытая самка становится размером с фалангу мизинца, ее покровы приобретают грязно-серый цвет с металлическим оттенком, а вес увеличивается более чем в сто раз по сравнению с весом голодной особи.

Самцы присасываются на непродолжительное время, для того, чтобы пополнить запас питательных веществ и воды в организме, в основном они заняты поиском питающихся самок, с которыми спариваются.

Цикл развития клещей

В мае-июне, напитавшись кровью, самка откладывает 1,5 – 2,5 тысячи яиц, из которых, спустя несколько недель, вылупляются личинки, размером они не больше макового зерна и всего с тремя парами ног.

Перезимовав, нимфы аналогичным образом выходят на «охоту», но выбирают себе жертвы покрупнее: белок, бурундуков, зайцев, ежей. Напитавшаяся нимфа через год превращается либо в самку, либо в самца.

Таким образом, цикл развития клеща длится минимум три года, а может затягиваться на четыре-пять лет. За это время клещи питаются всего три раза, при этом из тысяч личинок получается всего несколько десятков взрослых особей, остальным выжить не удается.

Для человека опасны только взрослые самки и самцы, в то время как личинки и нимфы угрозы не представляют.

Паразитирование

Клещи паразитируют практически на всех видах лесных животных и домашнем скоте, а также на многих видах птиц, кормящихся на земле. Основными группами прокормителей являются: крупные млекопитающие — копытные и хищные, такие как, например, олени и лисы, крупные и мелкие грызуны — зайцы, белки, бурундуки, полевки, бурозубки. Взрослые особи охотно нападают и на человека. Голодные клещи не способны самостоятельно передвигаться на большие расстояния, они терпеливо ожидают, сидя на травинках или небольших кустиках, когда их потенциальная жертва подойдет на расстояние вытянутой лапки. И тогда они действуют весьма проворно: вцепившись «как клещ» в шерсть или одежду, паразиты активно перемещаются по телу, выбирая место для кровососания. У животных клещи чаще всего присасываются на голове, особенно за ушными раковинами, на шее, подгрудке и в паховой области. У человека присосавшихся паразитов обычно обнаруживают в подмышечных впадинах, в паховой области и на волосистой части головы.

Как же осуществляется процесс питания клещей и как происходит заражение человека?

Присосавшийся клещ начинает выделять в образовавшуюся ранку слюну. Слюнные железы клещей огромны, занимают по длине почти все тело. Слюна выполняет разнообразные функции. Первая порция слюны затвердевает на воздухе и образует так называемый «цементный секрет», прочно приклеивающий хоботок к коже. Жидкая слюна, выделяемая впоследствии, содержит массу разнообразных биологически активных веществ. Одни из них обезболивают ранку, другие разрушают стенки кровеносных сосудов и окружающие ткани, третьи подавляют иммунные реакции хозяев, направленные на отторжение паразита. Поступающие в ранку кровь и частички разрушенных тканей разбавляются слюной и поглощаются клещом.

Заражение

Как и почему происходит заражение? Как это ни парадоксально звучит, опасность заражения клещевым энцефалитом является неотъемлемым и естественным свойством наших лесов. Важнейшая роль в поддержании природных очагов инфекции принадлежит мелким лесным зверькам — полевкам, мышам, землеройкам, белкам и бурундукам. Сами зверьки восприимчивы к заражению, в их организме вирус хорошо размножается, но заболевание протекает без видимых вредных последствий. Кроме того, вирус размножается и в организме переносчика – клеща.

У зараженных вирусом клещевого энцефалита клещей возбудитель способен размножаться во многих тканях и органах и очень часто он присутствует в слюнных железах. Присосавшийся к телу хозяина (и человека в том числе) клещ начинает выделять в образовавшуюся ранку слюну. Первая порция слюны затвердевает на воздухе и образует так называемый «цементный секрет», прочно приклеивающий хоботок к коже. Вместе с этой слюной вирус попадает в организм животного или человека, и если доза вируса достаточно велика, то может развиться заболевание. Как показали исследования, упомянутый выше «цементный секрет» может содержать до половины всего количества вируса, содержащегося в клеще. Поэтому даже если удалить клеща почти сразу же после того, как он присосется, то можно все равно заразиться, в этом случае источником инфекции будет «цемент», оставшийся в коже. Доказано также, что инфекция передается и при укусе самцов. Кратковременный и безболезненный укус самца можно и не заметить, особенно когда в лесу полно комаров и мошек. Скорее всего, достаточно часто встречающиеся случаи клещевого энцефалита, когда больные отрицают укус клеща, связаны именно с нападением самцов.

Откуда же в природе берутся зараженные вирусом клещи? Дело в том, что природные очаги клещевого энцефалита существовали задолго до появления человека в Сибири. Точно неизвестно, был ли первоначально вирус связан только с клещами или только с позвоночными животными. Однако, в процессе эволюции вирус приспособился к существованию в организмах как тех, так и других. Хотя вирус активно размножается в диких лесных животных, у них при этом не наблюдается патологических нарушений, характерных для заболевания человека. Вместе с тем, те животные, которые не сталкиваются в своей естественной среде с этим возбудителем (например, домовые мыши или некоторые обезьяны, которых используют в качестве подопытных животных при вирусологических исследованиях) болеют совершенно так же, как и люди.

Итак, зараженные дикие лесные зверьки, у которых вирус присутствует в кровяном русле, служат источником заражения для питающихся на них клещей. Попав с кровью в кишечник паразита, возбудитель проникает в различные органы и ткани, в том числе и в слюнные железы, и начинает там размножаться. При линьке на следующую фазу развития клещи, возбудитель сохраняется. При следующем кровососании вирус может попасть в организм незараженного животного и вся цепочка событий повторяется снова и снова, обеспечивая постоянный обмен патогенами между клещами и их прокормителями. Так же зараженные самки в природе.

Для человека главную опасность представляют взрослые клещи.

Источник