Тля злаковая обыкновенная

Вредитель

| Сводные данные | |

| Мин. t развития ( о C) | 8 – 10 |

| Плодовитость (шт) | 12 |

| Генераций в год | 30 |

| Яйцо (мм) | 0,6 х 0,2 |

| Основательница (мм) | 2 |

| Бесполая девственница (мм) | 1,2 – 2 |

| Нормальная самка (мм) | 2,2 |

| Порог вредоносности | Трубкование – 10 шт на стебель |

при заселении 50% стеблей.

Колошение – 5 – 6 шт на колос

или 500 шт на 100 взмахов сачком.

Налив зерна – 10 – 15 на колос

Морфология

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

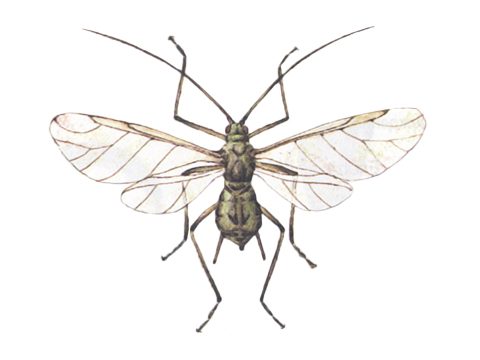

«>Нормальные самцы (амфигонные) – крылатые, оплодотворяют нормальных (амфигонных) самок.

Подробнее при переходе по ссылке

«>генерации обыкновенной злаковой тли, как и у всех представителей надсемейства настоящих тлей – живородящие.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>яйцо светло-зеленое, по мере развития становиться черным и блестящим.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Усики длиннее половины тела.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

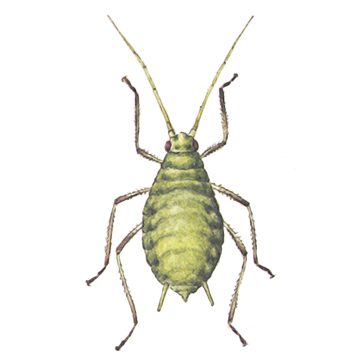

«>Бескрылая девственница. Длина 1,2–2 мм. Тело светло-зеленое с продольной зеленой полосой на спинной стороне. Опыления нет, в коротких редких игольчатых волосках в одном поперечном ряду на сегменте. Тергум без склеротизации. Маргинальные бугорки сосочковидные, небольшие. Расположены на Переднегрудь (или проторакс) – одна из трех составных частей груди насекомых, расположена ближе всего к головному концу тела (передний членик).

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Усики без вторичных ринарий, достигают до середины тела. Трубочки длинные, цилиндрические, светлые, не вздутые, перед крышечкой буроватые, в 1,7–2 раза длиннее пальцевидного хвостика.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Нормальная самка (амфигонная) бескрылая, форма тела веретеновидная. Длина 2,2 мм.

| Фенология развития (в сутках) | |

| Превращение | Неполное |

| Яйцо (эмбрион) | 6 – 7 месяцев |

| Личинка | 10 – 15 |

Развитие

Подробнее при переходе по ссылке

«>Яйцо зимует на листьях всходов озимых злаковых культур, дикорастущих злаков и на падалице.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>личинки, которые через 10–15 дней вырастают в партеногенетических самок-основательниц. Развиваясь в 5–7 поколениях, каждая самка производит на свет по 20–30 Личинка (или larva) – неполовозрелая фаза послезародышевого развития, в течение которой у членистоногих происходят основные процессы роста.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>генерация появляется на кормовых растениях со второго поколения. Вредители перелетают на незаселенные растения, где питаются и размножаются путем живорождения. К началу восковой спелости зерна культурные растения становятся непригодными для питания. В это время вредитель переселяется на дикие злаки, посевы сорго, молодые растения пожнивных посевов. Немного позднее Крылатая расселительница (или крылатая самка, крылатая девственница) – фаза жизненного цикла тлей, которая обеспечивает расселение колонии и миграцию на другие растения.

Подробнее при переходе по ссылке

«>крылатые девственницы обыкновенной злаковой тли предпочитают заселять всходы озимых.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Нормальные самцы (амфигонные) появляются осенью с понижением температуры.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Яйца зимуют на листьях озимых злаков.

Особенности развития. Наиболее благоприятна для развития тли теплая погода без проливных дождей. В таких условиях вредитель размножается в массовом количестве, особенно в южных районах Ареал – часть земной поверхности или водного пространства, на которой встречаются представители вида или более крупного таксона.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Морфологически близкие виды

Подробнее при переходе по ссылке

«>имаго к описываемому виду близок Schizaphis jaroslavi. Отличается тем, что трубочки в 1,1–1, 4 раза длиннее хвостика. Самцы бескрылы. Питается на вейнике и тимофеевке.

Кроме указанного вида, в России часто встречается 4 вида рода Schizaphis:

- Schizaphis scirpi – на осоковых.

- Schizaphis caricis – на осоке.

- Schizaphis piri – на груше и злаках.

- Schizaphis palustris – на ситниковых, ситниковидных и злаках.

Географическое распространение

Подробнее при переходе по ссылке

«>ареала простирается на север до Москвы, охватывает Закавказье, юг Сибири, Среднюю Азию, Южное Приморье. Вредитель обитает в Южной Европе, Африке, Передней, Малой и Центральной Азии, Северной и Южной Америке.

Вредоносность

Обыкновенная злаковая тля – олигофаг, вредит зерновым злакам. Тли образуют колонии и высасывают сок из надземных органов растений. Повреждают ячмень, овес, пшеницу, сорго, просо, рис, рожь, кукурузу, джугар и многие дикорастущие злаки. Обитает на листьях, стеблях и листовых влагалищах.

Сильное заражение молодых растений в период выхода в трубку способно нанести серьезный вред и привести к гибели растений. Поврежденные растения ухудшают качество зерна. У пшеницы проявляется щуплость, а у овса и ячменя пленчатость. За счет образования пустых колосков уменьшается урожайность. Вред сильно возрастает при пониженной влажности.

Одновременно обыкновенная злаковая тля переносит вирусы желтой карликовости ячменя и мозаики костра безостого.

Места повреждений на растении обесцвечиваются, иногда краснеют.

Подробнее при переходе по ссылке

«>Экономический порог вредоносности устанавливается в трех фазах развития растений:

- Трубкование – при обнаружении 10 тлей на стебель при заселении 50% стеблей.

- Колошение – при обнаружении 5–6 тлей на колос или 500 тлей на 100 взмахов сачком.

- Налив зерна – при обнаружении 10–15 тлей на колос.

Источник

Тля злаковая большая

Повреждение кукурузы. Использовано изображение: [10]

Большая злаковая тля

Macrosiphum avenae

Sitobion granarium , Sitobion avenae , English grain aphid , Cereal aphid , Wheat louse ,

Большая злаковая тля – вредитель злаковых растений. Поражает овес, рож, ячмень, пшеницу, дикорастущие злаки. Иногда встречается на растениях других семейств. Однодомный вид. Развитие неполное. Размножение партеногенетическое и двуполое. Зимует яйцо. За вегетационный период развивается до 30 поколений. [3]

Нажмите на фотографию для увеличения

при заселении 50% стеблей.

Колошение – 5 – 6 шт на колос

или 500 шт на 100 взмахов сачком.

Налив зерна – 10 – 15 на колос

Морфология

Полиморфизм. Жизненный цикл вида состоит из нескольких морфологически отличающихся генераций:

- Основательница, появляется из яйца. Бескрылая.

- Бесполая девственница – несколько весенне-летних поколений партеногенетических самок:

- Крылатая девственница;

- Бескрылая девственница;

- Полоноски – появляются в колониях к осени. Крылатые.

- Нормальные самки (амфигонные) – отрождаются из полоносок, откладывают яйца. Бескрылые.

- Нормальные самцы (амфигонные) – крылатые, оплодотворяют нормальных (амфигонных) самок.

Все партеногенетические генерации большой злаковой тли, как и у всех представителей надсемейства настоящих тлей – живородящие. [4]

Яйцо овальное, свежеотложенное зеленоватого цвета. Через несколько дней становиться черным и блестящим. [5]

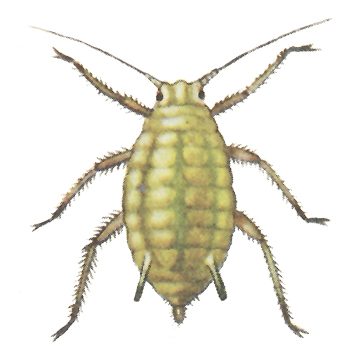

Основательница. Тело веретеновидное. [2]

Бескрылая девственница. Трубочки в 1,12–1,43 раза длиннее хвостика. Ячеистый участок занимает 0,2–0,3 длины трубочки. Покровы желтовато – зеленые или грязновато – красные, до черных, нередко блестящие. [2]

Тело 2,5–4 мм, овальное, веретеновидное. Усики и соковые трубочки черные, глаза красные. Усики заходят за середину тела. Хвостик светлый, ланцетовидный, в 1,5 раза короче трубочек. [7]

Крылатая девственница отличается красновато-бурой грудью и зеленым или красноватым брюшком. Длина 3–4 мм. [7]

Фенология развития (в сутках)

Развитие

Яйцо зимует на культурных и диких злаках или озимых хлебах. Развитие яиц начинается в апреле – мае. [3][7]

Основательница. При повышении температур до +8°C – + 10°C появляются личинки. Через 10–15 дней они превращаются в основательниц, которые, в свою очередь, производят до 20–30 личинок. [5]

Крылатая девственница. Особи мигрируют на незаселенные растения тех же видов, где продолжают развиваться и размножаться партеногенетически, путем живорождения. [5]

Нормальные самки (амфигонные), Нормальные самцы (амфигонные). Появление данной генерации вредителя наблюдается в осенний период с понижением температуры. [5]

Период спаривания. К октябрю – ноябрю амфигонные особи спариваются и откладывают яйца. Плодовитость нормальных самок до 12 яиц. [7]

Особенности развития. За вегетационный период развивается до 30 поколений. [3]

Морфологически близкие виды

По морфологии (внешнему виду) имаго к описываемому виду близка Тля ежевичная желто-зеленая (Macrosiphum fragariae). Отличается тем, что трубочки в 1,75–2,25 раза длиннее хвостика. Ячеистый участок занимает 0,1–0,2 длины трубочки. Окраска желто-зеленая или зеленая. [2]

Географическое распространение

Большая злаковая тля распространена по всей Европейской части России, на севере до Хибин. Ареал вредителя охватывает Закавказье, Среднюю Азию, Сибирь, Приморье. Встречается во всех странах мира. [1]

Вредоносность

Большая злаковая тля повреждает все колосовые культуры и кукурузу. Тли образуют многочисленные колонии и высасывают соки из наземных органов растений. Наиболее вредоносны в засушливые годы. Поврежденные растения снижают урожайность. Вредитель переносит различные вирусы, в том числе желтой карликовости ячменя. [7]

Экономический порог вредоносности устанавливается в трех фазах развития растений:

- Трубкование – при обнаружении 10 тлей на стебель при заселении 50% стеблей.

- Колошение – при обнаружении 5–6 тлей на колос или 500 тлей на 100 взмахов сачком.

- Налив зерна – при обнаружении 10–15 тлей на колос. [8]

Пестициды

Для обработки семян перед посевом:

Универсальный инсектицидный протравитель:

Для опрыскивания в процессе вегетации:

Источник

Злаковые тли

This product is no longer in stock

Внимание: последний на складе!

Злаковые тли ( лат. сем Aphididae ) относятся к отряду Homoptera, равнокрылые хоботные, в котором насчитывается около 20 видов. Наиболее вредоносны 2 вида (большая злаковая тля, обыкновенная черёмуховая), которые могут размножаться в больших количествах. Потери урожая могут составить до 60%.

| Научная классификация | |

| Царство | Животные |

| Тип | Членистоногие |

| Класс | Насекомые |

| Отряд | Полужесткокрылые |

| Семейство | Aphididae |

| Род | |

| Вид | |

Признаки повреждения. Вредоносность злаковых тлей на зерновых культурах проявляется в трёх направлениях: 1) прямой ущерб в результате высасывания соков и угнетения растений под действием ферментов слюны, вводимой в ткани при питании; 2) снижении фотосинтеза растений в связи с развитием сапрофитных грибов на выделениях тлей; 3) поражении растений вирусными болезнями, переносимыми тлями при питании. При небольшом количестве тлей их колонии располагаются обычно у основания листовых пластинок с верхней или нижней стороны в зависимости от вида растения и вредителя. В случае массового размножения тлей многочисленные колонии, сливаясь вместе, покрывают не только основание и середину листьев, но и наружную сторону листовых влагалищ и даже стебель. По мере старения и увядания нижних листьев, тли перебираются на верхние, более молодые, а с увяданием последних и на чешуйки колоса. В местах питания тлей лист буреет. По мере разрастания колонии лист все более и более обесцвечивается, размеры желтых пятен увеличиваются. В результате лист начинает увядать с верхушки, постепенно засыхая. Часть тлей, питаясь на листьях, вызывают их спиральное скручивание, и колонии продолжают жить внутри скрученного листа до полного его отмирания. В случае повреждения верхушки стебля в начале колошения, колос часто целиком не выходит из влагалища листа, приобретая уродливую форму.

Все виды тлей подразделяются на две биологические группы − мигрирующие и немигрирующие.

Из группы немигрирующих наиболее распространена имеет большая злаковая тля – Macrosiphum (Sitobion) avena F.

Внешний вид − мелкое насекомое 2,5-3 мм, тело её зеленоватое, усики длинные, соковые трубочки почти цилиндрические, чёрные, короче хвостика, личинка имагообразная.

Жизненный цикл. Зимующей фазой у тли являются яйца на всходах озимых зерновых культур, злаковых травах и на дикорастущих злаках. Весной из этих яиц отрождаются личинки, которые питаются, 4 раза линяют и превращаются в бескрылых самок-основательниц. Продолжительность развития личинок зависит от температуры воздуха: при 24°С личинка развивается 5 дней, при 16°С – 14 дней и при 10°С – 24 дня. Температура влияет и на продолжительность жизни самок тли: при 20°С они живут 30 дней, при 14°С – 37-43 дня. С температурой связана и интенсивность размножения: при температуре 20-25°С самка отрождает в среднем 3 личинки в день, а при 14°С только 1. Плодовитость самок колеблется от 22 до 80 личинок. Размножение тли в летний период партеногенетическое путём отрождения живых личинок. В первый период развития тли на растениях личинки, закончившие развитие, превращаются в бескрылых самок, но при ухудшении условий в колонии тли появляются крылатые самки-расселительницы, которые покидают колонию и разлетаются на молодые или более подходящие для питания и размножения растения. Заселяют они озимые и яровые зерновые, злаковые травы и сорняки. В отдельные годы наблюдаются массовые размножения этой тли. Посевы озимой пшеницы бывают заселены тлёй на 70-90%. Начало отрождения личинок из перезимовавших яиц на посевах озимых зерновых наблюдается в первой декаде апреля, а первые самки-расселительницы появляются на ячмене во второй декаде мая. Обычно в первый период нарастание численности этой тли идёт медленно. Резкий рост числа особей наблюдается, как правило, в период молочной спелости зерна. Максимальная численность тли на озимых зерновых в южных районах республики наблюдается в конце июня, а в северных и северо-восточных – в конце первой декады июля. На посевах ячменя и овса тля развивается менее интенсивно и максимальная её численность на яровых наблюдается несколько позднее. Большая злаковая тля очень подвижна, обычно питается на листьях по одиночке, не образуя густых колоний. А при массовом появлении заселяет колосья и метёлки, может образовывать колонии до 150 и более особей. По мере созревания зерновых и после их уборки тля поселяется на диких злаках и всходах падалицы. Как только начинают появляться всходы озимых, крылатые самки перелетают на них. На озимых в сентябре – октябре появляется обоеполое поколение – бескрылые самки и крылатые самцы, которые спариваются, и самки приступают к откладке яиц на листья и стебли. Одна такая самка может отложить несколько яиц. Но, учитывая большую численность яйцекладущих самок в этот период, они оставляют большое количество зимующих яиц. Кроме того, на численность яиц тли оказывает влияние продолжительность безморозного периода, в течение которого самки откладывают яйца.

К мигрирующим относятся обыкновенная черёмуховая тля Rhopalosiphum padi L. Из всех видов злаковых тлей обыкновенная черёмуховая тля обладает наиболее широким пищевым спектром и может развиваться как на культурных, так и диких злаках, что затрудняет наблюдения, учёты и прогнозирование развития этого вида. Миграция крылатых тлей с посевов зерновых культур на дикие и культурные злаковые травы и кукурузу начинается с конца июля, когда наблюдается созревание и уборка зерновых.

Внешний вид. Окраска тела тёмно-зелёная, соковые трубочки слегка вздуты посередине, длинные, значительно превосходят длину хвостика, личинка имагообразная.

Жизненный цикл. В онтогенезе этой тли наблюдается смена кормовых растений. Зимуют яйца на черемухе, и развитие первых поколений в весенний период происходит на данном кустарнике, после чего наблюдается миграция тли на злаковые растения. Появление личинок из яиц весной в наших условиях происходит в период, по данным В.Ф. Самерсова, со 2 по 26 апреля при среднесуточной температуре воздуха выше 5°С и фенологически совпадает с набуханием и распусканием почек у черёмухи. Период от начала отрождения личинок до превращения их в самок-основательниц продолжается в среднем 18 дней. Начало отрождения личинок самкамиосновательницами наблюдается в начале второй декады мая, что совпадает с фазой окрашивания бутонов черёмухи. Самки-основательницы живут от 25 до 37 дней и отрождают за этот период от 31 до 127 личинок. Максимальная численность тли наблюдается в период массового цветения черёмухи. Крылатые особи-мигранты частично начинают появляться среди личинок уже второго поколения. Личинки третьего поколения черёмуховой тли почти полностью превращаются в крылатых самок-расселительниц, которые во второй – третьей декаде мая при среднесуточной температуре воздуха 10-12°С и начинают миграцию на злаковые растения. Миграция тли с черёмухи и заселение яровых (ячмень, овёс, рожь, пшеница, тритикале и др.), как правило, совпадает с периодом начала – полного кущения и лишь в тёплые годы в период всходов – образования третьего листа. Развитие личинок тли на зерновых культурах при среднесуточной температуре воздуха 15,5°С продолжается 12-13 суток, а при температуре 21,5°С − 5-6 суток. Плодовитость партеногенетических самок обыкновенной черёмуховой тли на зерновых культурах колеблется от 30 до 86 личинок на одну самку. Наиболее быстрое развитие тли на зерновых культурах наблюдается при температуре 25°С при повышении температуры до 30°С личинки тли погибают. Имаго тли живут дольше при температуре 15-20°С, наивысшая плодовитость самок отмечена при 25°С. Осеннее поколение обыкновенной черёмуховой тли переселяется на черёмуху в начале сентября, где в этом же году, в зависимости от погодных условий, развивается 1-2 поколения вредителя. В конце сентября в колониях партеногенетических самок появляются обоеполые особи тли, самки которых откладывают яйца, остающиеся на зимовку. Количество зимующих яиц зависит, как и большой злаковой тли, от количества яйцекладущих самок и продолжительности безморозного периода

Распространение и вредоносность. Вредитель распространен повсеместно. Потери урожая могут составить до 60%.

Факторы, способствующие развитию тли на пшенице

- Низкое количество энтомофагов тлей на поле.

- Пасмурная погода с невысокими температурами

Способы борьбы:

- Соблюдение севооборота

- Лущение стерни и зяблевая вспашка; уничтожение падалицы.

- Против черёмухо-злаковой тли профилактическим приёмом служит уничтожение черемухи в лесополосах.

- Сев в оптимальные сроки.

Химические средства борьбы с тлей на зерновых культурах.

- Основным способом борьбы с тлей на пшенице является применение инсектицидов в период вегетации. Наибольшее распространение получили препараты с действующим вещество диметоат: Данадим Эксперт , Б и-58 Новый,Брейк , Фуфанон . Рынок пестицидов представлен широким ассортиментом инсектицидов, которые отличаются по эффективности и стоимости. С полным списком инсектицидов на зерновых культурах вы можете ознакомиться Здесь

Источники

- Вредители зерновых культур / И. М. Беляев М., «Колос», 1974, 284 с. с ил.

- Вредители зерновых колосовых культур / В.Н. Орлов.: Печатный Город, 2006. – 104 стр.: ил.

Источник