- Тля злаковая обыкновенная

- Обыкновенная злаковая тля

- Schizaphis graminum

- Морфология

- Развитие

- Морфологически близкие виды

- Географическое распространение

- Вредоносность

- Пестициды

- Обыкновенная злаковая тля

- Тля злаковая обыкновенная

- Вредитель

- Морфология

- Развитие

- Морфологически близкие виды

- Географическое распространение

- Вредоносность

Тля злаковая обыкновенная

Обыкновенная злаковая тля

Schizaphis graminum

Toxoptera graminum , Schizaphis gramina , Com aphid , Green bug , Spring grain aphid ,

Обыкновенная злаковая тля – олигофаг, вредитель злаков. Предпочитает ячмень, овес, озимую и яровую пшеницу, просо, рис, сорго. Успешно развивается на суданской траве, кукурузе, джугаре, ржи, мятлике, пырее, костре, овсянице, плевеле и многих других злаковых. Вид однодомный. [1] Развитие неполное. Размножение двуполое и партеногенетическое. Зимует яйцо. За вегетационный период развивается до 30 поколений. [3]

Нажмите на фотографию для увеличения

при заселении 50% стеблей.

Колошение – 5 – 6 шт на колос

или 500 шт на 100 взмахов сачком.

Налив зерна – 10 – 15 на колос

Морфология

Полиморфизм. Жизненный цикл вида состоит из нескольких морфологически отличающихся генераций:

- Основательница, появляется из яйца. Бескрылая.

- Бесполая девственница – несколько весенне-летних поколений партеногенетических самок:

- Крылатая девственница;

- Бескрылая девственница;

- Полоноски – появляются в колониях к осени. Крылатые.

- Нормальные самки (амфигонные) – отрождаются из полоносок, откладывают яйца. Бескрылые.

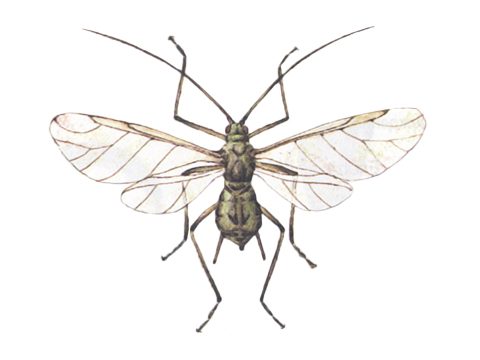

- Нормальные самцы (амфигонные) – крылатые, оплодотворяют нормальных (амфигонных) самок.

Все партеногенетические генерации обыкновенной злаковой тли, как и у всех представителей надсемейства настоящих тлей – живородящие. [4]

Яйцо. Длина 0,6 мм, толщина 0,2 мм. Форма овальная. Свежеотложенное яйцо светло-зеленое, по мере развития становиться черным и блестящим. [5]

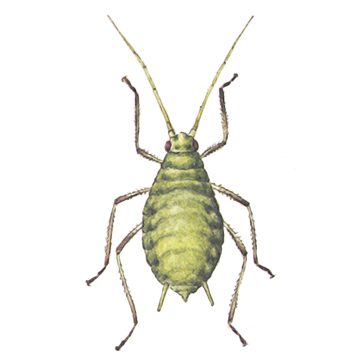

Основательница. Бескрылая живородящая самка зеленого цвета. Тело овально-вытянутое. Длина 2 мм. Соковые трубочки с темными концами. Усики длиннее половины тела. [5]

Личинка в первых трех возрастах не имеет хвостика. Личинка крылатой девственницы характеризуется появлением во втором и третьем возрасте на груди зачатков крыльев. После четвертой линьки крылья появляются полностью. [5]

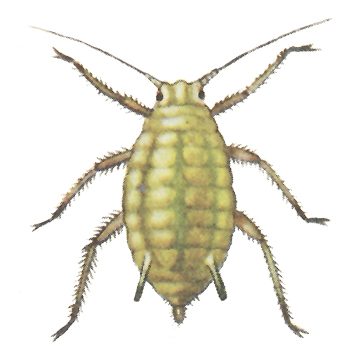

Бескрылая девственница. Длина 1,2–2 мм. Тело светло-зеленое с продольной зеленой полосой на спинной стороне. Опыления нет, в коротких редких игольчатых волосках в одном поперечном ряду на сегменте. Тергум без склеротизации. Маргинальные бугорки сосочковидные, небольшие. Расположены на переднегруди, I и VII сегментах брюшка. Усики без вторичных ринарий, достигают до середины тела. Трубочки длинные, цилиндрические, светлые, не вздутые, перед крышечкой буроватые, в 1,7–2 раза длиннее пальцевидного хвостика. [3]

Крылатая девственница имеет вторичные ринарии на третьем членике усиков. [3] Длина 1,6 мм, брюшко зеленое, голова и усики бурые. Усики длиннее, чем у бескрылой девственницы. [5]

Нормальный самец (амфигонный) крылатый. Брюшко тонкое, немного изогнутое. Усики длинные. [5]

Нормальная самка (амфигонная) бескрылая, форма тела веретеновидная. Длина 2,2 мм. [5]

Фенология развития (в сутках)

Развитие

Яйцо зимует на листьях всходов озимых злаковых культур, дикорастущих злаков и на падалице. [3]

Основательница. Весной с наступлением среднесуточной температуры +8°C – + 10°C из яиц выходят личинки, которые через 10–15 дней вырастают в партеногенетических самок-основательниц. Развиваясь в 5–7 поколениях, каждая самка производит на свет по 20–30 личинок. [5]

Крылатая девственница. Эта генерация появляется на кормовых растениях со второго поколения. Вредители перелетают на незаселенные растения, где питаются и размножаются путем живорождения. К началу восковой спелости зерна культурные растения становятся непригодными для питания. В это время вредитель переселяется на дикие злаки, посевы сорго, молодые растения пожнивных посевов. Немного позднее крылатые девственницы обыкновенной злаковой тли предпочитают заселять всходы озимых. [5]

Нормальные самки (амфигонные), Нормальные самцы (амфигонные) появляются осенью с понижением температуры. [5]

Период спаривания проходит на злаковых растениях в октябре – ноябре. [5] Плодовитость до 12 яиц. [7]

Яйца зимуют на листьях озимых злаков. [7]

Особенности развития. Наиболее благоприятна для развития тли теплая погода без проливных дождей. В таких условиях вредитель размножается в массовом количестве, особенно в южных районах ареала. Наибольший вред наблюдается при недостатке влаги. В течение вегетационного периода обыкновенная злаковая тля может дать до 30 генераций. [3]

Морфологически близкие виды

По морфологии (внешнему виду) имаго к описываемому виду близок Schizaphis jaroslavi. Отличается тем, что трубочки в 1,1–1, 4 раза длиннее хвостика. Самцы бескрылы. Питается на вейнике и тимофеевке. [2]

Кроме указанного вида, в России часто встречается 4 вида рода Schizaphis:

- Schizaphis scirpi – на осоковых.

- Schizaphis caricis – на осоке.

- Schizaphis piri – на груше и злаках.

- Schizaphis palustris – на ситниковых, ситниковидных и злаках. [2]

Географическое распространение

Обыкновенная злаковая тля распространена в южных районах России. Граница ареала простирается на север до Москвы, охватывает Закавказье, юг Сибири, Среднюю Азию, Южное Приморье. Вредитель обитает в Южной Европе, Африке, Передней, Малой и Центральной Азии, Северной и Южной Америке. [3]

Вредоносность

Обыкновенная злаковая тля – олигофаг, вредит зерновым злакам. Тли образуют колонии и высасывают сок из надземных органов растений. Повреждают ячмень, овес, пшеницу, сорго, просо, рис, рожь, кукурузу, джугар и многие дикорастущие злаки. Обитает на листьях, стеблях и листовых влагалищах.

Сильное заражение молодых растений в период выхода в трубку способно нанести серьезный вред и привести к гибели растений. Поврежденные растения ухудшают качество зерна. У пшеницы проявляется щуплость, а у овса и ячменя пленчатость. За счет образования пустых колосков уменьшается урожайность. Вред сильно возрастает при пониженной влажности. [1]

Одновременно обыкновенная злаковая тля переносит вирусы желтой карликовости ячменя и мозаики костра безостого. [7]

Места повреждений на растении обесцвечиваются, иногда краснеют. [3]

Экономический порог вредоносности устанавливается в трех фазах развития растений:

- Трубкование – при обнаружении 10 тлей на стебель при заселении 50% стеблей.

- Колошение – при обнаружении 5–6 тлей на колос или 500 тлей на 100 взмахов сачком.

- Налив зерна – при обнаружении 10–15 тлей на колос. [8]

Пестициды

Для обработки семян перед посевом:

Универсальный инсектицидный протравитель:

Для опрыскивания в процессе вегетации:

Источник

Обыкновенная злаковая тля

Schizaphis graminum Rond.

Систематическое положение.

Класс Insecta, отряд Homoptera, подотряд Aphidinea, надсемейство Aphidoidea, семейство Aphididae, подсемейство Aphidinae, триба Aphidini, подтриба Rhopalosiphina, род Schizaphis.

Биологическая группа.

Вредители зерновых культур.

Морфология и биология.

Тело бескрылых девственниц длиной 2,7-2,9 мм, характеризуется светло-зеленой окраской и продольной серединной полосой на спинной поверхности. Усики достигают половины длины тела. Трубочки длинные, цилиндрические, невздутые, светлые, только перед крышечкой буроватые, в 1,7 — 2 раза длиннее пальцевидного хвостика. Медиальная жилка на передних крыльях ветвится один раз. Яйца черного цвета, удлиненно-овальной формы. Жизненный цикл однодомный. Зимует в стадии яйца на посевах озимых культур, а также на падалице и диких злаках. В жизненном цикле происходит чередование полового и бесполых поколений. В зоне наибольшей вредоносности массовое отрождение личинок бескрылых партеногенетических самок из яиц обычно наблюдается в конце апреля — начале мая. Продолжительность личиночного возраста составляет 8-15 дней. Бескрылая партеногенетическая самка живет до 35 дней, отрождает до 80 личинок. Вредитель питается сначала на озимых, а затем и на яровых культурах, в связи с чем самки-расселительницы появляются в конце мая. Крылатая партеногенетическая самка живет 17-20 дней и отрождает до 42 личинок. Насекомые живут большими колониями как на верхней, так и нижней стороне листьев. К моменту выхода злаков в трубку плотность тлей быстро увеличивается, так что огромные колонии могут полностью покрывать листья. В сентябре при появлении всходов озимых культур происходит лёт тлей на эти поля из мест летних резерваций. В конце сентября-октябре появляются полоноски, которые рождают самцов и самок. Откладка зимующих яиц происходит в октябре и продолжается до наступления морозов. Плодовитость самок составляет 10-12 яиц, а продолжительность жизни — 38-40 дней. Яйца откладываются небольшими группами по 2-4 за влагалище листа.

Распространение.

Обитает в Южной Европе, Передней, Центральной и Малой, Средней Азии, Северной и Южной Америке, Восточной и Южной Африке, Японии. На территории б. СССР вид распространен к северу до 56° с.ш. Наибольшая вредоносность проявляется в степной и лесостепной зонах: на Северном Кавказе, в Поволжье, в Центральной Черноземной зоне, Крыму, на Украине.

Экология.

Наибольшая численность тлей на зерновых культурах наблюдается в конце июня — июле. Наиболее уязвимая фаза растения при заселении тлей — выход в трубку. В период созревания яровых культур количество тлей на них резко уменьшается. Для развития бескрылых партеногенетических самок оптимальными условиями являются среднесуточная температура 20-21°С при относительной влажности 65-70%; крылатых — 25,8°С при влажности 70%. На появление полового поколения основное влияние оказывает фотопериод и температура. На территории б. СССР развивается до 15 поколений в год. Массовому размножению часто предшествуют годы с прохладным и влажным летом. Наиболее важные хищники-энтомофаги: Coccinella septempunctata L., C. notata Host., C. axiridis Pall., представители родов Adalia, Semiadalia, Adonia (сем. Coccinellidae); представители родов Syrphus, Melanostoma, Scaeva, Eupeodes, Paragus (сем. Syrphidae); C. carnea Steph., C. formosa Br. (сем. Chrysopidae). Из паразитов важнейшими являются представители семейства Braconidae (роды Aphidius, Lysiphlebus, Ephedrus).

Хозяйственное значение.

Наибольший ущерб наносит озимой и яровой пшенице, озимому и яровому ячменю, ржи, овсу, кукурузе, сорго, просу и рису. Из дикорастущих злаковых трав предпочитает овсюг (Avena fatua L.), пырей (Agropyrum repens P.B.), ежу (Dactylis glomerata L.), костер мягкий (Bromus mallis L.), щетинник рыжий (Setaria glauca L.).

Методы борьбы.

Агротехнические

- Лущение стерни.

- Зяблевая вспашка.

- Посев озимых в оптимальные сроки.

- Уничтожение сорняков.

Химические

Своевременное опрыскивание зерновых инсектицидами в мае-июне.

Источник

Тля злаковая обыкновенная

Вредитель

| Сводные данные | |

| Мин. t развития ( о C) | 8 – 10 |

| Плодовитость (шт) | 12 |

| Генераций в год | 30 |

| Яйцо (мм) | 0,6 х 0,2 |

| Основательница (мм) | 2 |

| Бесполая девственница (мм) | 1,2 – 2 |

| Нормальная самка (мм) | 2,2 |

| Порог вредоносности | Трубкование – 10 шт на стебель |

при заселении 50% стеблей.

Колошение – 5 – 6 шт на колос

или 500 шт на 100 взмахов сачком.

Налив зерна – 10 – 15 на колос

Морфология

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Нормальные самцы (амфигонные) – крылатые, оплодотворяют нормальных (амфигонных) самок.

Подробнее при переходе по ссылке

«>генерации обыкновенной злаковой тли, как и у всех представителей надсемейства настоящих тлей – живородящие.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>яйцо светло-зеленое, по мере развития становиться черным и блестящим.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Усики длиннее половины тела.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Бескрылая девственница. Длина 1,2–2 мм. Тело светло-зеленое с продольной зеленой полосой на спинной стороне. Опыления нет, в коротких редких игольчатых волосках в одном поперечном ряду на сегменте. Тергум без склеротизации. Маргинальные бугорки сосочковидные, небольшие. Расположены на Переднегрудь (или проторакс) – одна из трех составных частей груди насекомых, расположена ближе всего к головному концу тела (передний членик).

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Усики без вторичных ринарий, достигают до середины тела. Трубочки длинные, цилиндрические, светлые, не вздутые, перед крышечкой буроватые, в 1,7–2 раза длиннее пальцевидного хвостика.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Нормальная самка (амфигонная) бескрылая, форма тела веретеновидная. Длина 2,2 мм.

| Фенология развития (в сутках) | |

| Превращение | Неполное |

| Яйцо (эмбрион) | 6 – 7 месяцев |

| Личинка | 10 – 15 |

Развитие

Подробнее при переходе по ссылке

«>Яйцо зимует на листьях всходов озимых злаковых культур, дикорастущих злаков и на падалице.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>личинки, которые через 10–15 дней вырастают в партеногенетических самок-основательниц. Развиваясь в 5–7 поколениях, каждая самка производит на свет по 20–30 Личинка (или larva) – неполовозрелая фаза послезародышевого развития, в течение которой у членистоногих происходят основные процессы роста.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>генерация появляется на кормовых растениях со второго поколения. Вредители перелетают на незаселенные растения, где питаются и размножаются путем живорождения. К началу восковой спелости зерна культурные растения становятся непригодными для питания. В это время вредитель переселяется на дикие злаки, посевы сорго, молодые растения пожнивных посевов. Немного позднее Крылатая расселительница (или крылатая самка, крылатая девственница) – фаза жизненного цикла тлей, которая обеспечивает расселение колонии и миграцию на другие растения.

Подробнее при переходе по ссылке

«>крылатые девственницы обыкновенной злаковой тли предпочитают заселять всходы озимых.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Нормальные самцы (амфигонные) появляются осенью с понижением температуры.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Яйца зимуют на листьях озимых злаков.

Особенности развития. Наиболее благоприятна для развития тли теплая погода без проливных дождей. В таких условиях вредитель размножается в массовом количестве, особенно в южных районах Ареал – часть земной поверхности или водного пространства, на которой встречаются представители вида или более крупного таксона.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Морфологически близкие виды

Подробнее при переходе по ссылке

«>имаго к описываемому виду близок Schizaphis jaroslavi. Отличается тем, что трубочки в 1,1–1, 4 раза длиннее хвостика. Самцы бескрылы. Питается на вейнике и тимофеевке.

Кроме указанного вида, в России часто встречается 4 вида рода Schizaphis:

- Schizaphis scirpi – на осоковых.

- Schizaphis caricis – на осоке.

- Schizaphis piri – на груше и злаках.

- Schizaphis palustris – на ситниковых, ситниковидных и злаках.

Географическое распространение

Подробнее при переходе по ссылке

«>ареала простирается на север до Москвы, охватывает Закавказье, юг Сибири, Среднюю Азию, Южное Приморье. Вредитель обитает в Южной Европе, Африке, Передней, Малой и Центральной Азии, Северной и Южной Америке.

Вредоносность

Обыкновенная злаковая тля – олигофаг, вредит зерновым злакам. Тли образуют колонии и высасывают сок из надземных органов растений. Повреждают ячмень, овес, пшеницу, сорго, просо, рис, рожь, кукурузу, джугар и многие дикорастущие злаки. Обитает на листьях, стеблях и листовых влагалищах.

Сильное заражение молодых растений в период выхода в трубку способно нанести серьезный вред и привести к гибели растений. Поврежденные растения ухудшают качество зерна. У пшеницы проявляется щуплость, а у овса и ячменя пленчатость. За счет образования пустых колосков уменьшается урожайность. Вред сильно возрастает при пониженной влажности.

Одновременно обыкновенная злаковая тля переносит вирусы желтой карликовости ячменя и мозаики костра безостого.

Места повреждений на растении обесцвечиваются, иногда краснеют.

Подробнее при переходе по ссылке

«>Экономический порог вредоносности устанавливается в трех фазах развития растений:

- Трубкование – при обнаружении 10 тлей на стебель при заселении 50% стеблей.

- Колошение – при обнаружении 5–6 тлей на колос или 500 тлей на 100 взмахов сачком.

- Налив зерна – при обнаружении 10–15 тлей на колос.

Источник